中国传统绘画分科流变文献考

2023-09-03朱文晶

荆 琦,朱文晶

(中国矿业大学人文与艺术学院,江苏 徐州 221116)

引子

在传统中国画学研究所涉猎的领域中,画科的分类是历代文献甚少言及的一个方面。依据画史可知,行至五代,以所画对象为标准施以分类,人物、山水、花鸟三科均已出现,画法上也已有设色与水墨、白描与金碧之分,画意上则有工笔、写意以及兼工带写的区别。然而有关画科分类的明确记载则始于北宋,之后元、明、清三代未能形成一以贯之的分科标准和类目体系。此种情况近代稍有改善,直至20世纪40年代才再有学者致力于构建具备确切性与精密性特征的中国画分科系统。

先秦至五代——隐性分科阶段

先秦至五代可以被视为中国画的隐性分科阶段,爬梳这一时期的画论,虽未发现明确的论述文字,但已经不难捕捉到能够证明绘画对象在类别方面出现分化的史实性证据。

战国韩非子在借画以喻道时曾有曰:“客有为齐王画者。齐王问曰:‘画孰最难者?’曰:‘犬马最难。’‘孰易者?’曰:‘鬼魅最易。’”[1](P5)此则画论无疑反映出早期绘画对于写生与形似重要性的强调,然若从画科分类的视角对其重新加以审视,“犬马”属动物,而“鬼魅”因为以人形作为创作的主要参照故应仍属于人物一类,这是传统绘画关于所绘对象有类别之分的最早文字记载。再观西汉刘安《淮南子·汜论训》:“今夫图工,如画鬼魅而憎图狗马者,何也?”[2](P13)东汉张衡《平子论画》:“譬犹画工恶图犬马而好作鬼魅,诚以实事难形而虚伪不穷也。”[3]以及东汉马援《伏波论画》:“所谓画虎不成,反类狗者也。”[4](P15)可知直至两汉时期,绘画中一直较为明确地存在有人物与动物两类形象的分化。东汉王延寿周游鲁国,他在所撰《鲁灵光殿赋》文中形容殿内壁画“图画天地,品类群生”[5](P19),绘有飞龙比翼、人皇九头、伏羲鳞身、女娲蛇躯、忠臣孝子、烈士贞女等,彰显着“恶以戒世,善以示后”[6](P19)的礼教观念,然细究这些形象,仍未脱离前述两个类别。

魏晋南北朝时期的画论反映出人物与动物两类对象进一步多样化发展的趋势。东晋顾恺之《论画·三马》:“隽骨天奇,其腾罩如蹑虚空,于马势尽善也。”[7](P32-33)北齐颜之推《颜氏家训·论画》曰:“吾家尝有梁元帝手画蝉雀白团扇及马图,亦难及也。”[8](P60)南齐谢赫《画品》道:“(曹不兴)唯秘阁之内,一龙而已。画蝉雀,(顾)骏之始也。”[9](P63)可见除犬、马、龙这些继承前代的兽类形象外,蝉、雀一类虫鸟形象也开始进入画家的表现之列。人物画中则新增了佛画一支,这从顾恺之称赞卫协画七佛“手传而有情势”[10](P33),姚最记张僧繇“善图塔庙”[11](P81)及后世画史记载皆可以有所查证。顾恺之《论画》另曰:“凡画,人最难,次山水,次狗马,台榭一定器耳,难成而易好,不待迁想妙得也。”[12](P32)从中可以窥见“山水”与“台榭”两类对象此一时期也已经入画,但结合顾氏所作《画云台山记》一文,尽管文内有多处论及山水画法的语句,例如“山有面,则背向有影”[13](P38)“清天中,凡天及水色,尽用空青,竟素上下以暎日”[14](P38)等,因此文性质早有学界定论,即画家为创作东汉“五斗米道”创始人张道陵第七试弟子“舍命从师”的人物故事画写就的创作说明,故远山近石、绝涧深渊的描绘便只能作为隐喻主体人物性格与烘托故事情节所用,不能作为独立表现对象视之。自然山水独立入画的证据是以南朝宋宗炳《画山水序》和王微《叙画》为代表的专篇山水画论的出现。南北朝以前的绘画,不外乎为政治工具或为宗教宣传,宗炳、王微借山水以“畅神”,开山水画独立成科之端绪,更为重要的意义在于绘画的观念转变也肇始于此,“由政教绘画转变为纯粹绘画,由实用绘画转变为欣赏绘画,由物质绘画转变为精神绘画”[15](P46)。

综上,人物、花鸟、山水三类性质不同的对象此时皆于绘画有独立呈现之状况,并逐渐演变为后世分科体系中的三大主干类别。

有唐一代,绘画各科的发展情况表现为“以人物居先,禽兽次之,山水次之,楼殿屋木次之”[16](P114)。这一时期被载入画史者多数擅绘人像,说明人物画占据画坛主流的地位并没有因为花鸟、山水两科的发展与兴起而被撼动,个中主因应在于人物画能够以其形神兼备的形象“标功臣之烈,彰贞节之名”[17](P114),继续肩负“成教化,助人伦”[18](P117)的社会责任。

唐代各科绘画进一步分化的特点还体现在专业化程度的提升,张彦远《历代名画记·叙画之兴废》曰:“圣唐至今二百三十年,奇艺者骈罗,耳目相接,开元天宝,其人最多。何必六法俱全?但取一技可采。谓或人物,或屋木,或山水,或鞍马,或鬼神,或花鸟,各有所长。”[19](P123)人物画方面的代表既有承续北朝杨子华衣钵引领“象人之妙,号为中兴”[20](P94)从而能够位列上品的阎立德、阎立本兄弟,也有专于描绘依托佛道两教仙佛神鬼形象的一代名家,如“善图鬼之术”[21](P148)的吴道子和“善攻鬼神,当时之美也”[22](P103)的尉迟乙僧,还有长于宫廷绮罗仕女的张萱和周昉等。花鸟一科不仅继续扩大入画对象的范围,花卉、禽鸟以外,畜兽、鱼藻、树木、竹石乃至果蔬皆被纳入其中,而且画家多倾向于专工一物,如薛稷画鹤、边鸾画雀、刁光胤画蝶、滕昌佑画鹅、韩滉画牛、李鸿画虎、卢弁画猫、李逖画虫、萧悦画竹、张璪画松石等。值得一提的是唐朝还是鞍马画的高峰,以曹霸及其弟子韩幹最具画名,援引杜甫《丹青引赠曹将军霸》《韦讽录事宅观曹将军画马图引》以及《画马赞》三首题画诗中的佳句“斯须九重真龙出,一洗万古凡马空”[23](P168)“将军得名三十载,人间又见真乘黄”[24](P167)“韩幹画马,毫端有神”[25](P169),可一窥师徒二人的马画成就,另有初唐李绪、中唐韦偃可与曹、韩并称。入画对象的丰富程度与创作群体的专业程度在唐代的显著提升,可推知花鸟画应于此时已经独立成科并逐步显现出蓬勃发展的形势。

魏晋时期的山水画虽然已经萌生了创作的自觉和独立的要求,但受限于未能取得与理论高度相匹配的技法,在画面的空间比例与景物的生动程度两方面较于成熟的山水作品确存有一定差距。此种状况在隋代已有较大改善,以江志和展子虔为代表,将“群峰之势,若钿饰犀栉,或水不容泛,或人大于山”[26](P128)提升为“模山拟水,得其真体”[27](P100)“远近山水,咫尺千里”[28](P101),景物的真实感与画面的纵深感都得以增强,推动山水画进一步走向成熟。唐代山水之“变”的重要特征体现在设色与水墨并存,“国朝山水第一”[29](P165)的李思训“用金碧辉映,自为一家法”[30](P55),其子李昭道“变父之势,妙又过之”[31](P55),然盛唐王维“始用渲淡一变钩斫之法”[32](P80),中唐张璪“不贵五彩”[33](P177),晚唐王洽“泼墨缣素”[34](P95),水墨虽一时未能与青绿匹敌,但萌芽已是不争的史实。技法的渐趋完善与风格的不断分化,皆可视作山水一科为在五代两宋的勃兴所做的必要储备。

五代虽只有短暂的半个世纪,却是绘画承唐遗风启宋新貌的重要转折阶段。人物画题材日渐宽泛,增入了村野风俗、文士雅集、肖像写真之类的作品,宗教形象继续趋于世俗化;山水画出现了唐时未有的地域差异,如荆浩、关仝作品“四面峻厚”[35](P189)“峰峦少秀色”[36](P189),描绘出北方山水的典型特征,而董源、巨然作品“溪桥渔浦,洲渚掩映”[37](P173),一派南方山水的特有样貌;花鸟画的长足进步集中在因审美意趣不同而导致的“黄徐体异”现象,即西蜀黄筌为代表的“黄家富贵”与南唐徐熙为代表的“徐熙野逸”两类风格。

中国传统绘画科目体系中最为重要的人物、山水、花鸟三科行至此时,已基本完成了相互之间的分化,以各自独立的成熟姿态此消彼长三分画坛,虽然之后各代做细致分科时将内属分支增减拆合,但均未能跳脱出此主干三科之范围。

北宋至清——多分科阶段

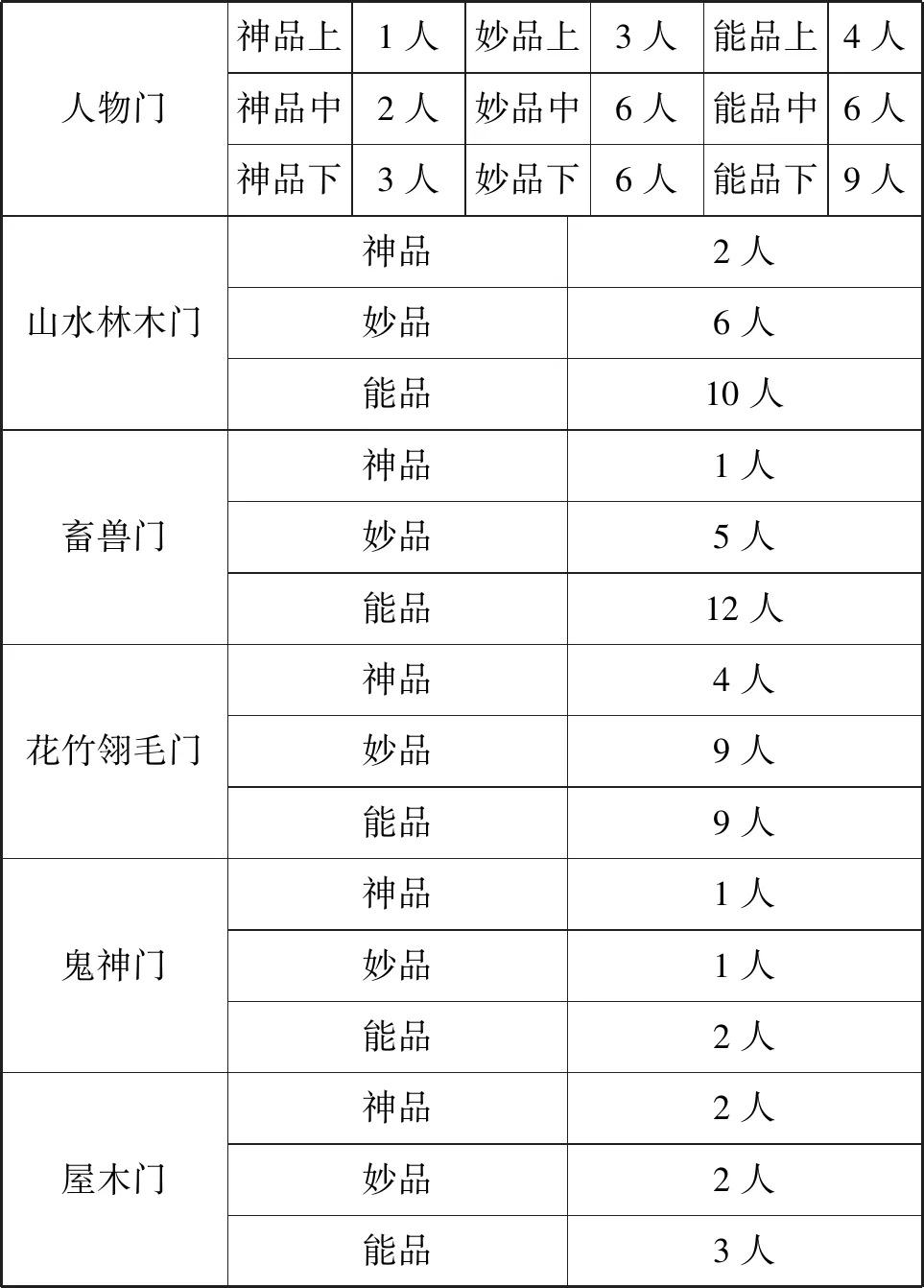

中国古代画籍中论及画科分类的明确记载始于北宋刘道醇《圣朝名画评》,此书约成于仁宗嘉祐四年至六年间(1059—1061),是一部以五代末年至北宋初年为时间范围的评传体绘画断代史书。正文分六个门类,即人物门、山水林木门、畜兽门、花竹翎毛门、鬼神门以及屋木门,每门中分神、妙、能三品,其中仅人物门三品以下再分上、中、下三等,多数一人一传,少数二人合传,扼要评述了共91位画家的艺术造诣。(见表1)

表1 刘道醇《圣朝名画评》绘画六门画家分配情况表

刘道醇另著有《五代名画补遗》一卷作为《圣朝名画评》的附录,成书时间相当,其撰述体例与正文相似,亦按门类划分,人物门神品四人、妙品四人、能品二人,山水门神品二人,走兽门神品二人,花竹翎毛门神品二人、妙品一人、能品一人,屋木门神品一人、能品一人,塑作门神品三人,雕木门神品一人,记述了五代24位画家的生平逸事与画艺作品的大致情况。

比较两书分科之异同,一分为六门,一分为七门,人物、山水、走兽、花竹翎毛、屋木五门基本同名,差异在于七门之中少“鬼神”改列“塑作”“雕木”二门。通过查阅《五代名画补遗》原文可知,人物门神品张图、朱瑶与妙品跋异、曹仲元、陶守立及王仁寿六人均擅鬼神题材,故刘道醇应是将“鬼神”与“人物”两门做了合并处理。“塑作”记神品三人,各有所长,杨惠之擅于佛殿圣像、刘九郎长于道观尊容、王温则是装銮彩画与弥勒瑞像之技贯绝古今;“雕木”仅载神品伎巧夫人严氏一人,以檀香木雕成龛门罗汉众像引世人惊叹。《五代名画补遗》是以存世作品有无作为门类划分依据的,“塑作”与“雕木”二门实不属绘画范围,因此分类不如《圣朝名画评》更具专业性。

成书于哲宗元祐元年至四年间(1086—1089),由郭若虚编撰的纪传体绘画通史《图画见闻志》六卷,接续唐张彦远《历代名画记》著录自唐会昌元年(841)至北宋熙宁七年(1074)间284位画家的情况。卷三他先将仁宗及王公士大夫擅长绘事者14人列于卷首,再对同代其他以画驰名的146人分为“人物”“山水”“花鸟”“杂画”四门,较于刘道醇之分科更为概括与精当。人物门中“独工传写者”别为一小类,所记七人专擅写真,为帝王后妃、宗侯贵戚、名人高士等绘制真容,此种分类可视为肖像画自五代进入人物画一科至北宋蔚为一时风尚的体现。选入花鸟门的题材主要有花竹、翎毛、草虫、禽畜、蔬果五类,马、牛、虎、兔、鱼五种形象则被归入杂画门,似有骈指之嫌。杂画门中还有龙、水、屋木、舟船以及界画等类,值得注意的是作为绘画门类名称的“界画”一词第一次出现。同是描绘建筑,但郭若虚却在文中明确表示出贵“屋木”而抑“界画”的态度,[38]从卷一《叙制作楷模》一节相关论述“画屋木者,折算无亏,笔画匀壮,深远透空,一去百斜。如隋唐五代已前,洎国初郭忠恕、王士元之流,画楼阁多见四角,其斗拱逐铺作为之,向背分明,不失绳墨。今之画者多用直尺,一就界画,分成斗拱,笔迹繁杂,无壮丽闲雅之意”[39](P9-10)可知,郭若虚认为从事界画者对于直尺工具的过分依赖和建筑细节的过度追究,在一定程度上降低了作品的艺术特征,尽失“壮丽闲雅之意”,而究其观点应是受到苏轼、黄庭坚等人为提升文人画价值而对工匠之俗加以有意识的批判这种时代品评风气的影响所致。另外,他还兼从画科盛衰论古今画艺之优劣,指出“若论佛道、人物、仕女、牛马则近不及古,若论山水、林石、花竹、禽鱼则古不及近”[40](P26),此乃同代其它分科画籍所未见之方法。

北宋徽宗宣和二年(1120),官修著录体绘画通史《宣和画谱》成书,以20卷之体量辑录自太祖至徽宗朝御府藏魏晋以来231位画家的6396件作品,依据题材分为“道释”“人物”“宫室”“番族”“龙鱼”“山水”“畜兽”“花鸟”“墨竹”以及“蔬果”十门,每门均以叙论为首,简述画科的起源、发展与名家,然后按时代先后顺序为画家评传,传后列存目数量与画名。《宣和画谱》所分画科门类就细致程度而言前所未有,然道释、人物、番族三种可合为一门,畜兽、花鸟、墨竹、蔬果四种亦可并为同类,分合之中,似欠稳妥。以“胡人”衣冠特点与骑射习俗为主要描绘内容的“番族”一门被加以强调,折射出的是中原北宋王朝在与周边少数民族政权对峙期间,处于空间劣势情形下仍抱有的“以尊华夏化原之信厚”[41](P115)的文化优势心理。《宣和画谱》的编纂时期正值北宋画院体制最为完备、府库藏画最为丰裕的阶段,书中门类划分之多之细实反映出徽宗一朝绘画创作与鉴藏的繁荣盛况。

初刊于南宋初年的《画继》是由邓椿修编完成的十卷本纪传体绘画断代史书,内容续接《历代名画记》与《图画见闻志》二书,启迄时间为北宋熙宁七年(1074)至南宋乾道三年(1167)94年间画家219人小传。其中卷六分“仙佛鬼神”“人物传写”“山水林石”“花竹翎毛”四类辑75人,卷七分“畜兽虫鱼”“屋木舟车”“蔬果药草”“小景杂画”四类录22人,门类划分似结合绘画发展的时代情况综合以上北宋三书施以有度增减而得,较为允当。

元明之际言及画科分类者尚有元末明初陶宗仪《南村辍耕录》与明末徐沁《明画录》二书。

《南村辍耕录》为笔记体史书,是作者隐居松江时于劳作之暇顺手记录所见所闻之事,积累十年汇编完成,共30卷、585条、20余万字,摘录考辨以元史为主,宋史次之,内容涉猎极广,于天文历算、地理气象、典章文物、掌故琐闻、宗教迷信、民间风俗、小说戏剧以及诗词书画等皆有记载,是研究元朝职官制度、社会民生、工艺科技、文学艺术等多个方面发展情况的重要参考文献。陶氏于卷二十八文末列有画学十三科之名,即“佛菩萨相”“玉帝君王道相”“金刚鬼神罗汉圣僧”“风云龙虎”“宿世人物”“全境山林”“花竹翎毛”“野骡走兽”“人间动用”“界画楼台”“一切傍生”“耕种机织”“雕青嵌绿”。“十三科”的说法首见于(传)五代荆浩《山水节要》篇首“夫山水,乃画家十三科之首也”[42](P189),下文并未列出其它十二科之名,而且此篇因不见诸家著录,故具体成书年代与书中杂辑画诀年代均无从考证。元文宗天历元年(1328)汤垕撰成《画鉴》一书,附文《画论》一卷中亦有云“世俗论画必曰画有十三科,山水打头,界画打底”[43](P105),所述仅见头尾,仍不知“十三科”全目究竟如何。又如明沈襄《梅谱》引扬补之说“画有十三科,唯梅不入画科”[44](P287),则更不知“十三科”为何物。陶书之中提及“十三科”的还有两处,分别是“医有十三科”(卷十五)和“裱背亦有十三科”(卷二十七),与“画家十三科”同样只列其名,不见对于科目划分依据和指向范围的具体阐释,造成其中“人间动用”与“一切傍生”两科不知所指,甚难理解,“耕种机织”可能涵盖农业纺织业技术性图谱,而“雕青嵌绿”俨然木工漆匠之技艺,皆非纯粹绘画范围。

徐沁所著八卷本《明画录》虽约成书于康熙初年,但因所记850余画家皆为明人,故归于明代画籍更为妥当。作者言明此书是继北宋《宣和画谱》与元夏文彦《图绘宝鉴》而作,撰述方式多有借鉴,就画科分类而言便与《宣和画谱》颇为相似,亦分十类:“道释”“人物”“宫室”“山水”“兽畜”“龙鱼”“花鸟”“墨竹”“墨梅”“蔬果”,不同之处仅在于少一“番族”而多一“墨梅”。

综观以上宋明画籍所列画科之分类,除“十三科”一说较为特殊外,其余互有取舍、各有长短,不宜做孰优孰劣之判断,但细察绘画各科涨落与增减的前后变化,结合书中所载画人画作,不难通晓画道之兴废变迁。人物画先于其他各科成熟与发达且最具鉴戒贤愚之用,故诸家分科多将“人物”置于前列。魏晋以降,道释人物兴起并逐渐发展成为人物画中最为强盛的一支独霸画坛,加之有较为广泛的信众群体与颇为深厚的社会根基,故“道释”一门后被单独析出位于“人物”之前,成为画科首席。《图画见闻录》载宋初至熙宁间画家146人,人物画家55人中竟有35人工画佛道;《宣和画谱》不仅提升“道释”为十门之首,更是详尽记载有擅长道释人物的画家49人,同类题材作品1179件,足见道释绘画在当时画坛的显赫地位。北宋中期以后,山水一科崛起并渐次形成对于其他画科的压倒性优势,佛道一类题材也由于社会宗教氛围的冷却随人物画一起呈现颓势,《图绘宝鉴》中记载的元代画家177人中仅八人长于道释人物,续编至明武宗正德年间(1506—1521)画人107位中道释一类仅七人,已不复前代盛世,一蹶不振。[45]徐沁《明画录》仍旧保留“道释”“人物”两门的前列位置,只是相沿《宣和画谱》体例而已,事实已非如此,至于“鬼神”亦随“道释”之命运一同俱亡。花鸟画自唐始独立成科后无论题材增减似秉持中庸之道一直稳居画坛亚军之位,在唐不足与人物相争,在宋亦无力与山水相抗,然而相较于其它门类则显雄厚势力,始终维持不至凋敝。“宫室”“屋木”二门曾显于一时,可追溯至东晋顾恺之《论画》所言之“台榭”,但由于“无生动之可拟,无气韵之可侔,直要位置向背而已”[46](P127),一直未能入以形神气韵辨高下的鉴赏家之眼,属于弱势小众门类,至于“界画”初现,便因工具与境界的局限遂被郭若虚赋予贬抑态度,虽有零星名家问世但不足以变更没落走势。“墨竹”“墨梅”为宋明后起之秀,是文人画审美观念逐步形成与建立过程中异军突起的绘画门类,标志着文人画“不专于形似而独得于象外”[47](P124)的特性。另外“畜兽”“龙鱼”“蔬果”几门忽隐忽现,从未占据重要位置。清初《芥子园画传》分为四集,依次为“山水”“梅兰竹菊”“花卉翎毛”“人物”四科,此顺序可谓传统绘画各科经历代盛衰消长之后所得结局的真实总结。

近现代——由狭义画科向广义画科过渡阶段

近代目录学家余绍宋于《画法要录》中分画科为十门:“山水”“人物”“传神”“宫室”“畜兽”“翎毛”“花木”“墨竹”“墨梅”“墨兰”[48],“人物”以下再分四类“古事”“释道鬼神”“寻常人物”“仕女美人”,“器用”附于“宫室”,“龙鱼”附于“畜兽”,“草虫”附于“翎毛”,“蔬菜”附于“花木”。余氏分科之特点在于“山水”登顶“人物”居次,在位次关系上正确呈现二者涨落形势;人物画一科按类型做出进一步细致分类,但“传神”一科与“人物”并立似稍有不妥;宋始文人花鸟画渐兴,竹、梅、兰等皆常为“墨戏”对象,至明清虽确实形成一定势力,但就性质而言脱离“花木”独立成科尚无必要。结合以上特点分析可见,余绍宋对于画科所施分类对比传统画籍有所改善,然具体类目界定的精确程度还有待改善。

“二十世纪以来,中国画史论家、画家多习惯于将中国画概括为三大科——人物画科(包括人物、道释仙佛、鬼神等);山水画科(包括山水、台榭、宫室、屋木舟车、小景杂画、界画等);花鸟画科(包括花卉、翎毛、蔬果、草虫、龙鱼、梅兰竹菊等)。古代所讲的人物、山水、花鸟三科是狭义的,是从本体意义上去认定的,属于中国画的一部分;而今天,我们所讲的人物、山水、花鸟三大科是广义的,是从超本体意义上去认定的,它们代表了中国画的全部。”[49](P4)美术史论家俞剑华是其同辈学者中唯一对于中国画分科问题投以关注之人,他在1940年8月出版的《国画研究》一书中对于画科在广义层面上进行了详尽的划分。(见图1)

如图所示,俞剑华将画科分为“山水”“人物”“动植”“杂画”四大类,与《图画见闻志》的门类相似,但他用“山水”取代“人物”的首席位置以此彰显画道之兴废,同时自创“动植”一词用于替换“花鸟”一科名称,以其概括花卉翎毛、畜兽虫鱼、蔬果竹石等类别,较原有科名更具包容性。

山水一科又分作“全景”和“小景”。二种中以全景山水为正格,早在独立之初,宗炳就用“竖画三寸,当千仞之高,横墨数尺,体百里之迥”[50](P45)为山水画确立了壮阔的气势基调,五代北宋是全景山水的鼎盛时期,郭熙又用高远、深远、平远的“三远”理论为全景山水规范好了构图范式与境界追求,韩拙进一步巩固了郭熙定立下的原则,“凡画全景山者,重叠覆压,咫尺重深,以近次远;或以下层叠,分布相辅,以卑次尊,各有顺序”[51](P69),至此“中国画论中对全景山水的探索达到了顶峰,并使这种风格稳定下来变成了一种稳固的山水画程式”[52]。所谓“小景”,“或为斗方册页之小幅,或为枯木竹石之小品,一丘一壑,只有近景并无远景者也”[53](P164)。由于受到禅宗美学、理学观念以及文人画思潮三者的影响,小景山水于北宋中期声名鹊起,以惠崇、赵令穰、王诜等人为代表,“推动了山水画更注重‘质’的方面的表现,由‘远观其势’转而到‘近取其质’”[54]。若仅以“写景”为旨,山水一科还停留于狭义层面,俞剑华将“界画”“宫室”“屋木”三类描绘人文景观的绘画附于山水之列,从而扩展了山水画的内涵与外延,使其上升至广义层面。“界画”“宫室”与“屋木”可谓同宗异流,界画以建筑为表现主体然佐以山水树石为其陪衬,仍保留有山水画些许意味;宫室则全以殿宇楼台为对象,不施自然背景而以“器用”“舟车”以及彩画“图样”为搭配;屋木与园林一类宜作分视,屋木与宫室更近,园林绘画却因为更多地遵循传统山水画理的空间营造表达而具备审美特质。

俞剑华对人物一科再细分三类:“道释”“人物”“传神”。“鬼”类题材因佐以民间信仰与同受宗教影响的“道”“释”二者并列,出现时间最早,先秦诸子论画中便已提及。魏晋至隋唐,佛教思想杂糅神仙方术,道释绘画盛极一时,仙佛菩萨旁常有鬼魅陪衬,宋以降,道释与神鬼题材均步入衰退趋势,至清以鬼趣图闻名于画坛者仅有罗聘一人,可见“道”“释”“鬼”三者命运惺惺相惜,一荣俱荣一损俱损。纯粹人物一类分“风俗”“故事”“番族”“仕女”“秘戏”五种。其中“秘戏”一类值得关注,此前历代画科中皆无此类名,内容多表现男女两性生活,绘制手法有写实与抽象之别,两汉时颇为流行,有出土汉画像石为证,后世春宫图是其变体。这类绘画的产生主要受儒家伦常孝悌思想、道家阴阳和合理念、道教行气养生观念以及国家奖励生育政策等多方面因素的综合影响,并非纯以淫乐。[55](P197-209)另外,“仕女”一名原为“士女”,初见于《唐朝名画录》“周昉”“张萱”条目,以贵族女性生活为其主要题材,元汤垕《画鉴》始见“仕女”类名。从存世画作可以发现传统仕女画的表现领域随时代不断扩展,魏晋时多贤妇仙女,唐代热衷簪花、纳凉、理妆、骑游的现实贵妇,五代宋元则偏爱世俗平民女子,明清乐于戏剧小说与传奇故事中各色女子的塑造,各个阶层、各种身份、各式处境的女性形象皆有对应之作品,民间木版年画也多创作“美女画”。至于“传神”一类,俞剑华将“写真”列于首位足见其重要性。“写真”一词出自北齐颜之推《颜氏家训》,其后便成为肖像画的代名词,可与“传神”等同。北宋苏轼《传神记》、南宋陈造《论传神》、清沈宗骞《芥舟学画编·传神》与蒋骥《传神秘要》、丁皋《写真秘诀》等文都旨在强调人物画形神兼备的至高准则。“行乐”与“遗像”则属民间画像的两种,依照美术史论家王树村在《高桐轩》中的解释,行乐图“此类画像,同样须先将人物形貌一一画成草稿,而后再根据主人所指定添补的情节和环境,回馆传移模写,并按情增设花木园景或峰峦奇观等,以备符合行乐图之原意”[56](P13);“遗像”在民间画系统中可分为“追容”与“衣冠像”,同为过世之人肖像,“追容”多因后人思念于是聘请画师绘制父母早年音容,而“衣冠像”更类死者遗像,除容貌描写外更重礼服品阶,供子孙庙堂悬挂纪念所用。[57](P13)

考虑到入画对象的丰富程度,俞剑华认为传统画籍中关于花鸟画科所用之类名皆不能概之以全,遂自拟“动植”一名词,希冀笼络所有相关类别。“植物”分“花”与“卉”,“花”中又分“木本”“草本”,区分“果”“蔬”之别。单列“梅、兰、竹、菊”四君子为一类,凸显其与众不同之处。“四君子”脱胎于宋元时期的“岁寒三友”(松、竹、梅),明黄凤池辑录有《梅竹兰菊四谱》,陈继儒后改之为“四君”,是文人画家尤其衷爱的传统题材。俞氏还首次辨析了“卉”的性质,“卉为草,虽有药草杂草之分,然多附花以行,专画草者甚少”[58](P165)。“动物”分“翎毛”“走兽”“鱼龙”“昆虫”四种,“走兽”以下分列“家禽”“猛兽”,综合体貌、行为、习性多项特征基本规避掉传统画籍此类科目间的模糊与重叠。此外,俞氏还列有“动植合”一类,即“花卉与翎毛合”“花卉与走兽合”“花卉与昆虫合”以及“花卉与鳞介合”,并指出两项特殊之处:一是龙虽属鳞介但所合者多为云气抑或独立成画,并不与花卉合;一是走兽画的背景多为山林树石,谓之与山水合更加贴切。

历代绘画中还有一些较为特殊的入画题材,例如风、雪、云、雨、日、月、水、火等,俞剑华将之列属“杂画”,为“山水”“人物”“动植”之外独立一科。“杂画”一词最早见于《历代名画记》,卷三《述古之秘画珍图》记有“魏帝所撰杂画图”,卷九载董崿、程雅“善杂画”,卷十有“韩嶷工妇女、杂画”语句;北宋·黄休复《益州名画录》“高道兴”“常粲”等条目中亦有善杂画的记载;至《图画见闻志》《画继》二书,正式列“杂画”门类。“杂画”一科的出现反映绘画内容不断丰富外延持续扩大的趋势,画家对于所涉题材的选择度越来越广也说明绘画技法与表现能力的日益提升。

结论

中国传统绘画在其诞生初期是未有分科的,从历代画史著述的记载可知,随着画家对于事物认知能力的持续提升与绘画表现技法的层出不穷,加之创作主体受制度政策、社会风俗、宗教思想、礼教观念、审美风尚等因素的综合影响,促使入画题材的种类程度持续丰富,于是绘画的分科随之产生。

先秦至唐末五代可被划定为隐性分科阶段,特征为尽管从事绘画创作的群体数量越来越多,擅长题材的精细程度也越来越深,作为后世主干三科的人物、花鸟、山水均已完成从萌芽至独立的蜕变,少量画籍在谈及朝代绘画发展情况时也一定程度地透露出分科意识,但明确分科的文献记载并没有出现。北宋刘道醇《圣朝名画评》与《五代名画补遗》二书是将画家依照不同门类著录的最早文献,有“六门”与“七门”两种分法,之后直至明清,先后出现“四门”“十门”“十三科”等多种分科方法,可惜之处在于不仅前后时代未能形成一以贯之的分科标准,甚至各书之间亦未能就画科名称达成一致,相互间增减分合无规律可循,故将此时期概括为“多分科”阶段。20世纪中叶,俞剑华再次对于中国画科施以更为科学更加精细地划分,尝试构建起较为完整的画科分类体系。他将中国画的三大系统,即民间画系统、院体画系统、文人画系统,全部纳入分科范围,旧式画籍多采画院画家与文人画家作品而对民间绘画有所忽略或排斥的缺憾得以规避与纠正,从而将画科从狭义层面提升至广义层面,完整呈现了中国画内涵与外延的深度和广度,彰显出中国画体系的开放性与包容度。

通过对中国传统绘画分科流变的考察,一方面从画史的角度而言,可以借助画科之间涨落盛衰的变化探明画道兴废的时代变迁,另一方面从文献的角度可知,按画科所属记载画家作品,也是阶段性画籍编排著录的一种流行撰述组织形式。