女性帕金森病患者剂末现象的临床特征和危险因素分析

2023-09-01万志荣赵静解金金李继来王培福冯涛杜继臣

万志荣,赵静,解金金,李继来,王培福,冯涛,杜继臣

帕金森病(Parkinson’s disease,PD)是由于中脑黑质致密区多巴胺能神经元病理性缺失导致的一种常见的神经系统退行性疾病[1]。PD 的流行病学和临床特征存在性别差异,男性患病率高于女性[2],主要原因与女性雌激素的神经保护作用有关[3]。但女性PD 患者是发生运动并发症的高危群体[4,5],极大影响了生活质量。PD运动并发症最常见的是剂末现象(Wearing-off,WO)[5]。本研究通过横断面调查女性PD患者WO的临床特征和影响因素,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

连续收集2019 年9 月至2021 年6 月就诊于天坛医院运动障碍疾病科、航天中心医院PD专病门诊的女性PD患者的临床资料,所有患者均符合PD诊断标准[6](2016版)。

1.2 方法

采用横断面研究,收集入组患者一般人口学资料,包括年龄、身高、体质量、体质量指数(body mass index,BMI)。收集患者PD 临床特征信息包括:①发病年龄、病程、服用抗PD药物种类,计算患者每日左旋多巴等效剂量(levodopa equivalent daily doses,LEDD);②应用统一帕金森病评价量表第3 部分(unified Parkinson’s disease rating scale,UPDRS)-Ⅲ评价运动功能,Hoehn-Yahr(H-Y)分期评价病情严重程度;③应用蒙特利尔认知评价量表(montreal cognitive assessment,MoCA)和简易精神状态检查量表(mini-mental state examination,MMSE)评价认知功能;应用汉密尔顿焦虑量表14 项版本(Hamilton anxiety scale-14,HAMA-14)和汉密尔顿抑郁量表17 项版本(Hamilton depression scale-17,HAMD-17)评价焦虑和抑郁情绪;④应用剂末现象-9 项问卷评测患者有无WO;记录WO出现的时间(病程)、药物起效时间、药效维持时间。分析女性PD 患者出现WO 的临床特征和可能的危险因素。

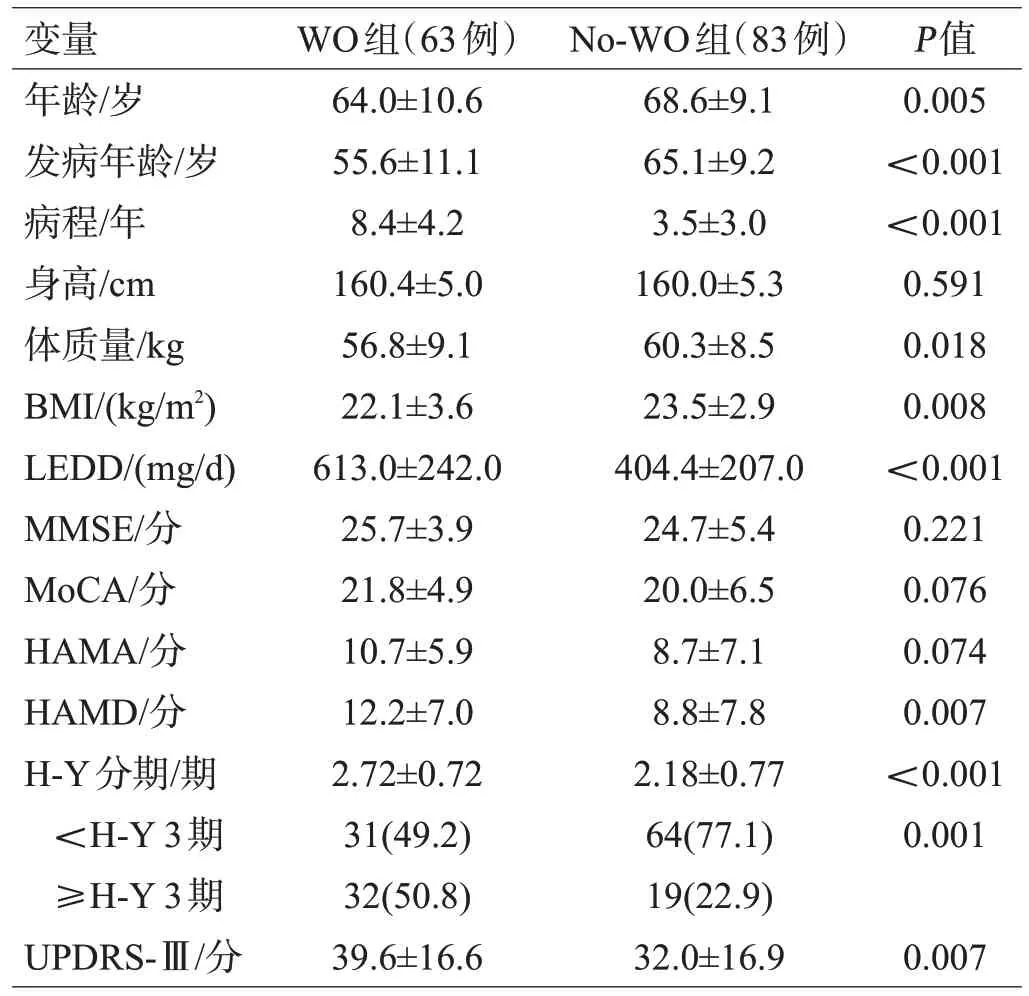

表1 WO组与no-WO组临床特征比较[(±s)或例(%)]

表1 WO组与no-WO组临床特征比较[(±s)或例(%)]

变量年龄/岁发病年龄/岁病程/年身高/cm体质量/kg BMI/(kg/m2)LEDD/(mg/d)MMSE/分MoCA/分HAMA/分HAMD/分H-Y分期/期<H-Y 3期≥H-Y 3期UPDRS-Ⅲ/分WO组(63例)64.0±10.6 55.6±11.1 8.4±4.2 160.4±5.0 56.8±9.1 22.1±3.6 613.0±242.0 25.7±3.9 21.8±4.9 10.7±5.9 12.2±7.0 2.72±0.72 31(49.2)32(50.8)39.6±16.6 No-WO组(83例)68.6±9.1 65.1±9.2 3.5±3.0 160.0±5.3 60.3±8.5 23.5±2.9 404.4±207.0 24.7±5.4 20.0±6.5 8.7±7.1 8.8±7.8 2.18±0.77 64(77.1)19(22.9)32.0±16.9 P值0.005<0.001<0.001 0.591 0.018 0.008<0.001 0.221 0.076 0.074 0.007<0.001 0.001 0.007

1.3 统计学处理

使用SPSS20.0软件分析,符合正态分布以及方差齐性的计量资料以(±s)表示,组间比较采用独立样本均数t检验;非正态分布的数据以中位数和四分位间距[M(Q25, Q75)]表示,组间比较使用非参数检验;计数资料和等级资料采用百分比(%)表示,组间比较采用χ2或Fisher精确概率法检验。采用二元Logistic回归分析女性PD患者异动症的影响因素。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般人口学资料

共收集女性PD 患者资料146 例,年龄(66.6±10.0)岁,发病年龄(61.1±11.1)岁,病程(5.6±4.3)年,BMI(22.9±3.3)kg/m2,H-Y 分期(2.41±0.79)期,UPDRS-Ⅲ(35.2±17.1)分,LEDD(497.6±245.6)mg/d,MMSE(25.1±4.8)分,MoCA(20.8±5.9)分,HAMA(9.6±6.7)分,HAMD(10.3±7.6)分。

2.2 WO组和no-WO组临床特征比较

根据患者是否发生WO 将患者分为WO 组63 例和no-WO 组83 例。入组患者的WO 发生率为43.2%,其中早发型(发病年龄<50 岁)19 例、晚发型(发病年龄≥50 岁)[7]44 例。WO 组患者年龄(64.0±10.6)岁,发病年龄(55.6±11.1)岁,BMI(22.1±3.6)kg/m2;WO 最早发生在发病后第2 年,最晚第16 年,平均病程(5.9±3.3)年;药物有效时间最短60 min,最长240 min,平均(163.0±42.1)min;合并开期延迟25 例,发生率为17.1%;药物起效时间最快30 min,最慢160 min,平均(46.7±24.3)min。

WO 组和no-WO 组比较,2 组在发病年龄、病程、体质量、BMI、LEDD、H-Y 分期、UPDRS-Ⅲ、HAMD 评分方面存在统计学差异(P<0.05),见表1;提示WO组发病年龄更早、体质量和BMI更低、病程更长、病情更重、LEDD更大,更容易合并抑郁症;2组在认知障碍及焦虑方面差异无统计学意义(P>0.05)。进一步以WO为因变量,以发病年龄、病程、H-Y分期、BMI、LEDD为自变量进行多因素Logistic回归分析,结果提示发病年龄大(OR=0.923,P=0.003)是女性WO 的保护因素,而病程长(OR=1.256,P=0.003)、H-Y 分期高(OR=2.074,P=0.011)是WO的危险因素,见表2。

表2 WO发生的危险因素二元Logistic回归分析

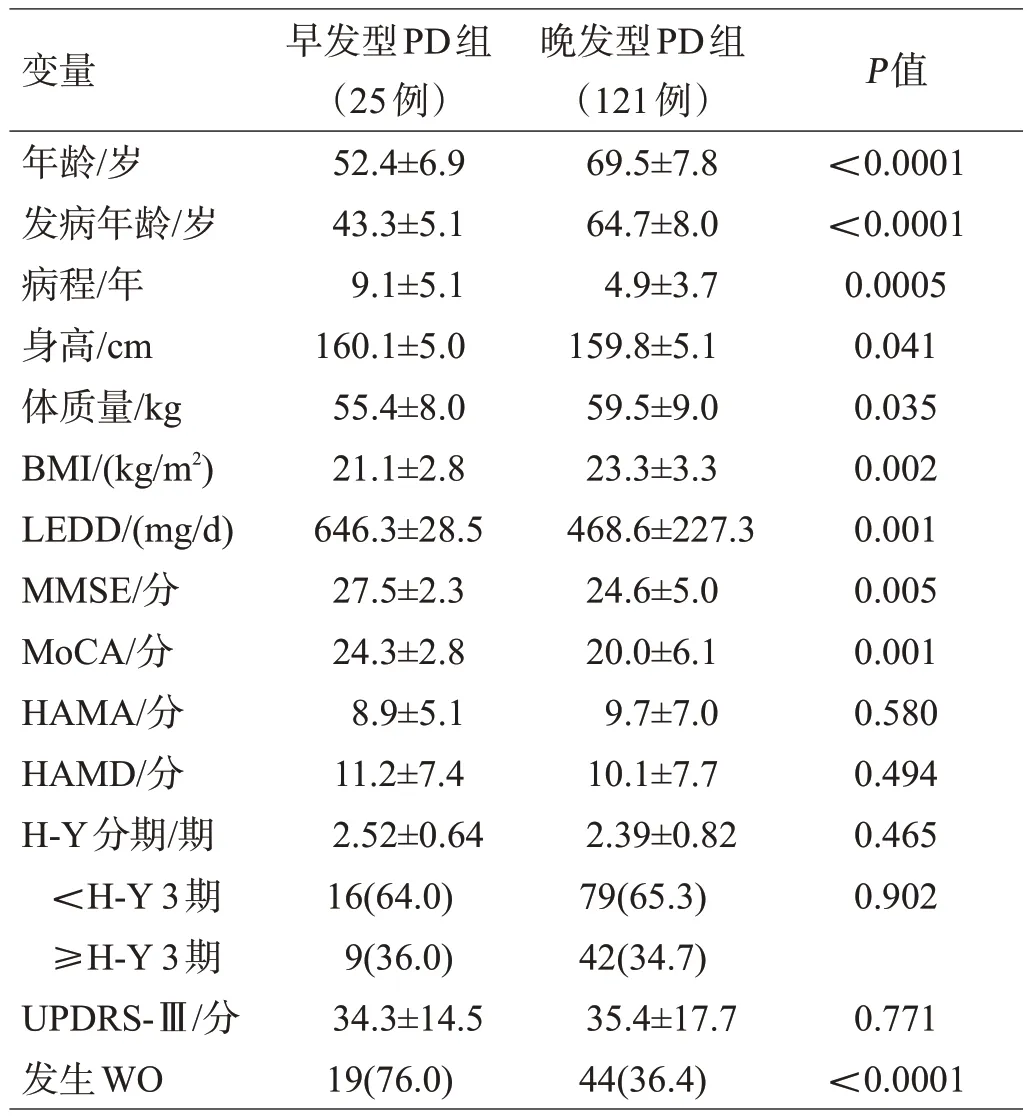

2.3 早发型PD组和晚发型PD组临床特征比较

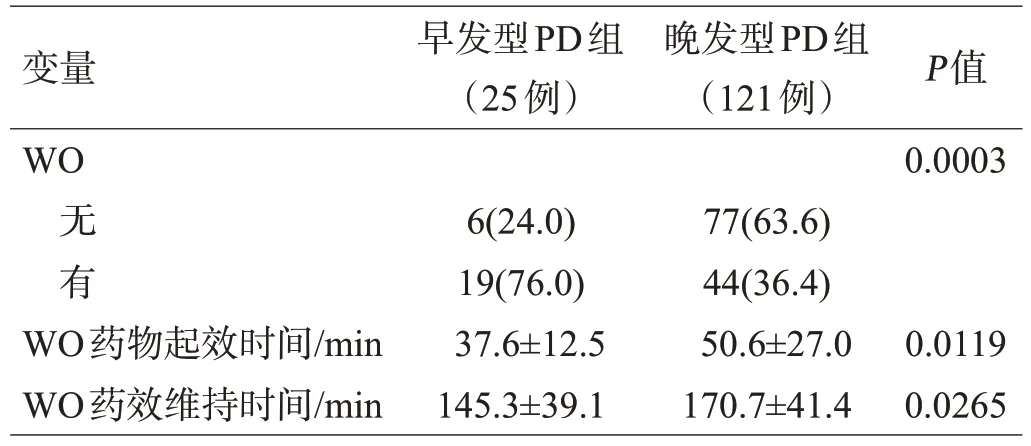

纳入的146例PD患者根据发病年龄[7]分为早发型PD 组25 例(17.1%),晚发型PD 组121 例(82.9%)。63例WO 患者中,早发型19 例(占早发型PD 组的76.0%)、晚发型44例(占晚发型PD组的36.4%)。2组在有无WO、病程、身高、BMI、LEDD、MMSE、MoCA方面的差异存在统计学意义(P<0.05),见表3。早发型PD组WO发生率更高、病程更长、体质量更低、BMI指数更低、LEDD更大,而在疾病严重程度、焦虑、抑郁方面差异无统计学意义(P>0.05),见表3。进一步分析WO 药物起效时间,早发型PD 组更快,但药效持续时间比晚发型短(P<0.05),见表4。

表3 早发型PD组和晚发型PD组临床特征比较[(±s)或例(%)]

表3 早发型PD组和晚发型PD组临床特征比较[(±s)或例(%)]

变量年龄/岁发病年龄/岁病程/年身高/cm体质量/kg BMI/(kg/m2)LEDD/(mg/d)MMSE/分MoCA/分HAMA/分HAMD/分H-Y分期/期<H-Y 3期≥H-Y 3期UPDRS-Ⅲ/分发生WO早发型PD组(25例)52.4±6.9 43.3±5.1 9.1±5.1 160.1±5.0 55.4±8.0 21.1±2.8 646.3±28.5 27.5±2.3 24.3±2.8 8.9±5.1 11.2±7.4 2.52±0.64 16(64.0)9(36.0)34.3±14.5 19(76.0)晚发型PD组(121例)69.5±7.8 64.7±8.0 4.9±3.7 159.8±5.1 59.5±9.0 23.3±3.3 468.6±227.3 24.6±5.0 20.0±6.1 9.7±7.0 10.1±7.7 2.39±0.82 79(65.3)42(34.7)35.4±17.7 44(36.4)P值<0.0001<0.0001 0.0005 0.041 0.035 0.002 0.001 0.005 0.001 0.580 0.494 0.465 0.902 0.771<0.0001

表4 早发型PD组与晚发型PD组WO比较[(±s)或例(%)]

表4 早发型PD组与晚发型PD组WO比较[(±s)或例(%)]

变量WO早发型PD组(25例)晚发型PD组(121例)P值0.0003无有WO药物起效时间/min WO药效维持时间/min 6(24.0)19(76.0)37.6±12.5 145.3±39.1 77(63.6)44(36.4)50.6±27.0 170.7±41.4 0.0119 0.0265

2.4 女性PD患者BMI变化及其相关因素分析

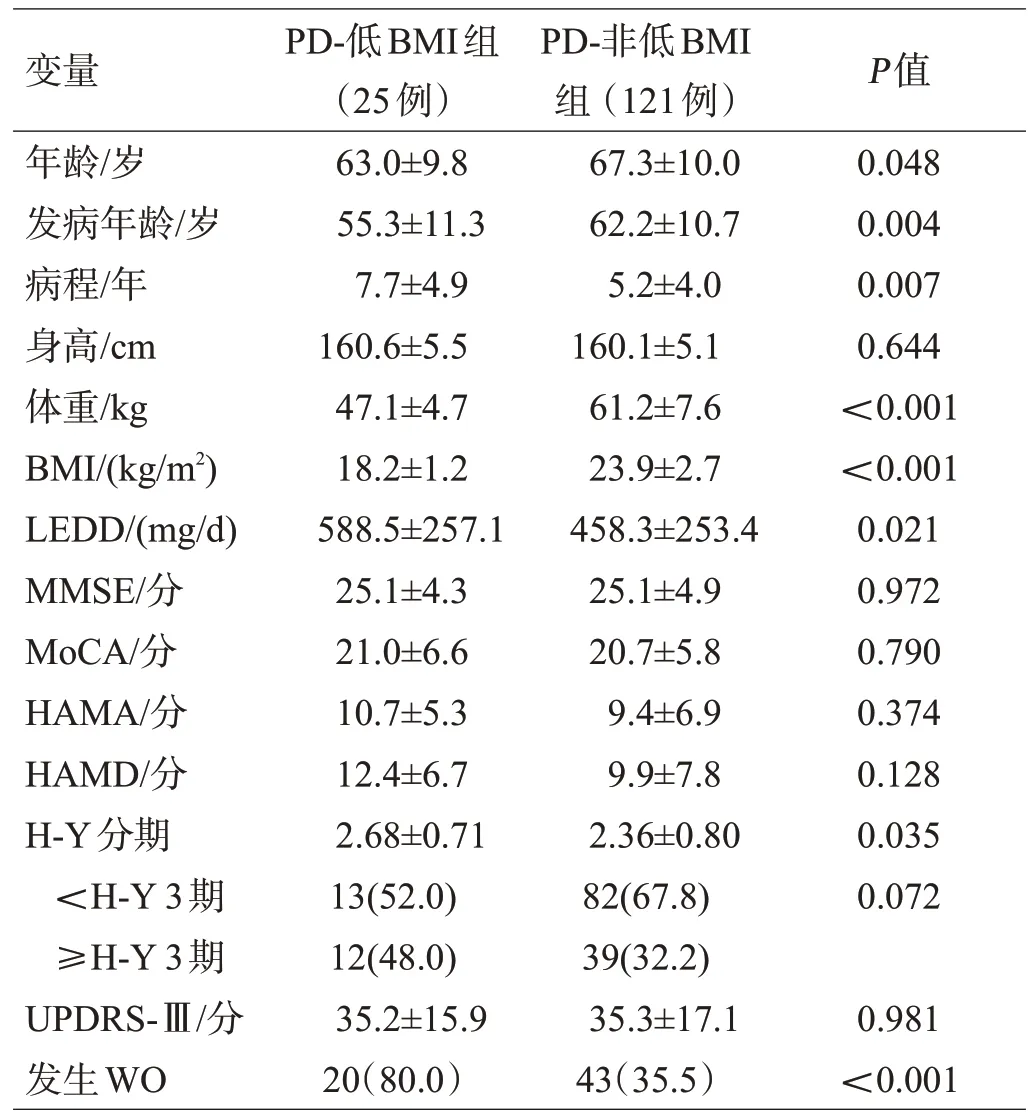

对女性PD 患者的BMI 值与运动症状相关性进行分析,以BMI<20 kg/m2判定为PD-低BMI组[8],将本研究入组的146 例患者分为2 组:PD-低BMI 组25 例和PD-非低BMI组121例,2组在发病年龄、病程、体质量、LEDD、H-Y 分期、是否发生WO 方面存在统计学差异(P<0.05),见表5。

表5 PD-低BMI组和PD-非低BMI组临床特征比较[(±s)或例(%)]

表5 PD-低BMI组和PD-非低BMI组临床特征比较[(±s)或例(%)]

变量年龄/岁发病年龄/岁病程/年身高/cm体重/kg BMI/(kg/m2)LEDD/(mg/d)MMSE/分MoCA/分HAMA/分HAMD/分H-Y分期<H-Y 3期≥H-Y 3期UPDRS-Ⅲ/分发生WO PD-低BMI组(25例)63.0±9.8 55.3±11.3 7.7±4.9 160.6±5.5 47.1±4.7 18.2±1.2 588.5±257.1 25.1±4.3 21.0±6.6 10.7±5.3 12.4±6.7 2.68±0.71 13(52.0)12(48.0)35.2±15.9 20(80.0)PD-非低BMI组(121例)67.3±10.0 62.2±10.7 5.2±4.0 160.1±5.1 61.2±7.6 23.9±2.7 458.3±253.4 25.1±4.9 20.7±5.8 9.4±6.9 9.9±7.8 2.36±0.80 82(67.8)39(32.2)35.3±17.1 43(35.5)P值0.048 0.004 0.007 0.644<0.001<0.001 0.021 0.972 0.790 0.374 0.128 0.035 0.072 0.981<0.001

PD-低BMI组较PD-非低BMI组更容易合并WO,且存在年龄小、发病年龄早、病程长、病情重、LEDD剂量大等特征,而在焦虑、抑郁及认知障碍等方面无明显差异(P>0.05)。

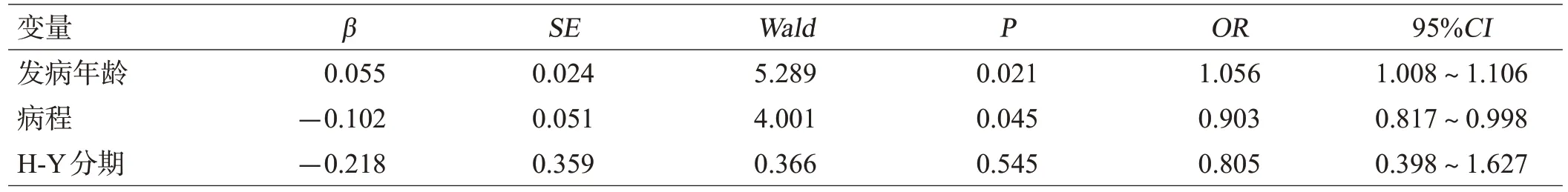

以BMI 为因变量,以发病年龄、病程、H-Y 分期为自变量进行多因素Logistic回归分析,结果提示病程短(OR=0.903,P=0.045)是女性PD 患者BMI 的保护因素,发病年龄小(OR=1.056,P=0.021)是出现低BMI 的危险因素,见表6。

表6 患者BMI与PD相关性的二元Logistic回归分析

3 讨论

随着PD 病程的进展,除运动症状明显加重外,患者将不可避免的出现运动并发症[4,5,8,9],症状波动是其中一种形式,它以剂末现象(WO)最为常见。有研究表明,即使患者处于药物治疗的开始阶段也可能发生症状波动(H-Y≤2.5 级),本组患者WO 最早发生在发病后第2年,与国外研究相似[10]。

女性PD患者是发生运动并发症的高危群体[4,5],但专门针对女性PD 患者WO 的研究甚少。本研究纳入146 例女性PD 患者,发生WO 63 例,发生率43.2%,与国内外类似研究存在一定异同:①国内王振福团队[11]曾于2013年调查了116例PD患者,其中女性54例,症状波动发生率为33.3%,低于本研究。分析原因发现该研究入组患者的病程为(5.27±3.89)年,稍短于本研究病程的(5.6±4.3)年。②上海一项多中心研究[12],纳入1558例PD患者,其中女性PD703例,WO 347例,发生率为49.4%,稍高于本研究。③2017 年日本一项横断面研究[5]调查了100 例女性患者,发生WO 63 例,发生率达63%,显著高于本研究及国内同行。分析发现,该纳入的女性WO 患者病程为(8.3±5.1)年,远高于本研究(5.6±4.3)年,考虑为重要原因之一。④2010年有学者报道[13],应用左旋多巴>5 年的PD 患者症状波动发生率高达65.1%。总之,本研究和国内其他同行关于女性PD 患者WO 发生率接近,但均显著低于国外,造成上述差异的原因,首先考虑可能与国内人群左旋多巴用量普遍小于国外有关;另外,症状波动还包括剂量失效、延迟或部分应答、开-关现象等其他类型;最后,研究方法、入组标准、病程长短、疾病严重程度、随访时间等也不尽相同,甚至种族差异及更复杂的药物代谢、生活方式上的差异均可能对WO产生影响[14,15]。

国外研究发现,PD合并WO的影响因素包括不可控因素:性别、发病年龄、人种、病程、疾病进展、PD 分型、疾病严重程度、基因多态性;可控因素:治疗药物的应用、左旋多巴治疗的时程、左旋多巴的剂量(临床很容易忽略的主要因素)等[5,14-17]。通过二元回归多因素分析发现,发病年龄小、病程长、H-Y 分期高是WO 危险因素,与国内外相关研究相似[5,14,16]。本研究进一步根据发病年龄分为早发型组和晚发型组,发现早发型女性PD 患者更容易出现WO,值得临床关注,这与既往研究相似[5,14,18]。有研究表明,经过10~12 年左旋多巴治疗后,几乎所有青年型PD患者都出现了运动并发症[19]。究其原因,我们推测:①早发型患者是家庭的经济支柱,需要更有效的左旋多巴等药物去缓解PD 症状,最大程度地改善生活质量及完成工作,因此她们服用左旋多巴时间更早,左旋多巴累积剂量更高,使得其较晚发型患者更容易出现运动并发症;②有报道称,早发型患者多巴胺的高周转率,会导致多巴胺合成、储存及释放严重失衡,导致突触间多巴胺浓度出现大幅度波动,从而产生更多的运动并发症[20,21]。通过回归分析,发病年龄大是女性WO 的保护因素,而病程长、病情严重是WO 的危险因素,而低体质量和低BMI 并非女性WO发生的危险因素,有报道是PD患者发生异动症的危险因素,这与国外研究相似[4,5,14,22]。需要指出的是本研究对女性WO 的危险因素二元Logistic回归分析发现,发病年龄大(OR=0.923,P=0.003)是女性WO的保护因素,病程长(OR=1.256,P=0.003)是WO 的危险因素,但95%CI均接近1,说明暴露因素与最终结局关系可能并不密切,期待将来多中心、多样本量研究进一步论证。

关于女性PD患者WO发生的机制,笔者认为除与左旋多巴类药物脉冲样给药、多巴胺突触前细胞的退行性变,导致多巴胺贮存能力的下降及突触后受体退行性变,基底节输出通路异常相关外[1,5],还与女性具有独特生理特点有关。有研究表明,女性PD 患者与非PD 女性相比,雌激素水平较低,而雌激素可以影响中脑边缘、中脑皮质的多巴胺能通路,导致多巴胺能间接减少。另外,雌激素还有抗细胞凋亡、抗炎性细胞反应、抗氧化和抗自由基等作用。本研究未能收集女性PD 患者,尤其育龄期女性患者的性激素水平、闭经年龄、生育情况等资料,期待今后补充和完善。

本研究参考郭琪瑜等[24],以BMI=20 kg/m2为分界值,分为低BMI PD 组和不伴低BMI PD 组,25 例女性PD 患者属于低BMI 组(17.1%),出现WO 为20 例(占低BMI PD 组80%),发生率显著高于不伴低BMI PD组(P=0.000),还具有发病年龄早、病程长、病情重、左旋多巴剂量大等特征。但笔者认为,单纯将BMI<20 kg/m2判定为非正常营养状态有欠严谨,应采用更为全面的营养筛查工具,如微型营养评估量表评价是否存在营养不良[24]。但体质量减轻和BMI 与PD 疾病进展及症状波动的发生有密切关系已得到证实[25]。影响因素和发病机制并不十分清楚,可能与能量摄入与消耗不均衡、多巴胺能系统的失调、神经内分泌调节障碍及摄食行为的中枢调节异常等机制方面有关[26]。

综上所述,女性PD 患者WO 有较高的发生率,低龄起病、病程长、疾病严重、LEDD 高是发生WO 的影响因素;发病年龄小、病程长、疾病严重是女性PD患者发生WO 的危险因素,值得临床关注。本研究的不足之处是未记录女性患者服用左旋多巴的年限,因为PD运动并发症与左旋多巴使用存在明确的相关性,在以后的研究将进行补充和完善。