敦煌石窟唐代界画图像研究

2023-09-01西北师范大学美术学院硕士研究生马鹏洲西北师范大学美术学院教授史忠平

西北师范大学美术学院硕士研究生/ 马鹏洲 西北师范大学美术学院教授/ 史忠平

关于界画,邵洛羊在《中国美术大辞典》中这样解释,“界画:①即“界划”。“划”读入声。中国画技法名。指用界笔直尺画线的绘画方法。②中国画的一种。明代陶宗仪《南村辍耕录》所载“画家十三科”中有“界画楼台”一科。指以宫室、楼台、屋宇等建筑物为题材的绘画。也称“宫室”或“屋木”[1]。在余晖所著《中国画技法全书》[2]一书中也有相同的释义。从这一解释来看,界画有两种解释:其一是作为技法名称;其二是作为以建筑物为题材的画种。然而,在夏征农主编的《大辞海•美术卷》[3]中,强调了界画作为画种时,是以建筑物为题材,且用界笔直尺画线的绘画。刘凌沧的《界画》[4]一文、张玉春的《略谈界画的发展》[5]一文等作了相同的解释。

从以上解释来看,“界画”作为画种而言有两种解释,从广义上来说,“界画”指的是所有的以建筑为主体的图像。狭义上来说,“界画”指的是“屋木”“台阁”等使用界画技法的建筑绘画。按此说法,敦煌石窟唐代壁画中,出现了大量建筑图像且使用了界画技法,也应属于界画的范畴,本文研究以狭义的界画为主。

敦煌石窟中的界画技法,几乎是伴随着壁画的绘制同时产生的。在敦煌石窟中的界画往往是作为背景出现,也占据了大型经变画大部分画面。“从严格意义上来讲,以建筑为主体的中国古代界画,其实是中国古代山水画的一个分支。”[6]从敦煌石窟早期的绘画来看,建筑图像并非是单独出现的,而是结合山水作为背景出现;显然,敦煌壁画也不例外。敦煌石窟的图像绘制虽以佛像为主体,但也绘制了不少山水图像,其中大量图像应用界画技法绘制了建筑图像。

一、界画图像分布

唐代,经变画的流行,大量的巨幅建筑图像出现,在壁画中界画技法的应用也随之成熟,下面据可收集的资料将其列举:

初唐:观无量寿经变中莫220南壁、莫340北壁、莫341南壁等;阿弥陀经变中莫329南壁、莫71北壁、莫334北壁等;药师经变中莫220北壁等;弥勒经变中莫331南壁、莫329北壁等。

盛唐:观无量寿经变中莫124北壁、莫44北壁人字披下、莫171南北壁、莫217北壁、莫103北壁、莫215北壁、莫66北壁、莫113南壁、莫320北壁、莫172南北壁、莫45北壁、莫320北壁、莫446南壁、莫120南壁等;阿弥陀经变中莫445南壁、莫225南壁龛顶等;弥勒经变中莫445北壁、莫148东壁等。

中唐:观无量寿经变中莫7北壁、莫237南壁、莫360南壁、莫159南壁、莫379南壁、莫117南壁、莫197北壁、莫112南壁、莫44南壁人字披下、榆25南壁、莫201南壁等;药师经变中莫112北壁、莫231北壁、莫386北壁、莫361北壁、莫238北壁等;弥勒经变中榆25北壁等;阿弥陀经变中莫361南壁等。

晚唐:观无量寿经变中莫199北壁、莫8西壁、莫12南壁、莫144北壁等;阿弥陀经变中莫156南壁、莫85南壁、莫107北壁等。

根据上文统计的界画图像来看,敦煌石窟唐代界画图像分布在观无量寿经变、阿弥陀经变、药师经变、弥勒经变中,其中无量寿经变画绘制最多。其主要绘制在经变画中,而界画在经变画中的应用,主要集中在对净土世界的描绘。

敦煌石窟中,唐代之前虽有观无量寿经变图像,整壁绘制经变画的图像,在初唐第220窟出现。观无量寿经变中,初唐的第220窟中的观无量寿经变,主要绘制以整壁净土庄严相为主,两侧“宝阁楼段”与下部“宝地段”栏杆均采取了界画技法的绘制;第431窟中,西壁绘制“未生怨”与“十六观”,其中不乏对界画技法的应用;南壁绘制“九品往生”,虽颜色浅淡,但建筑结构的线条勾勒可清晰辨别。观无量寿经变画在盛唐数量明显增多,第113窟与第217窟等窟中,主要以“净土庄严相”为中心,左右分别绘制“未生怨”与“十六观”,较初唐而言,盛唐“未生怨”与“十六观”绘制技法也更加成熟。中唐时,新增了“未生怨”与屏风画,数量上增多,从单个壁画中看,绘制较为简洁,但楼阁与水上平台均为界画技法所绘,如莫159南壁、莫379南壁、莫117南壁、莫197北壁等。晚唐时,数量少且趋于程式化,净土庄严相的建筑主要以概括式为主。

唐代所绘阿弥陀经变、药师经变、弥勒经变中,其绘制数量相差不大。如药师经变画中,应描绘东方净琉璃世界。显然,画师将药师世界绘制成了净土世界。初唐莫220窟北壁,图中下部水上平台以及灯笼皆为界画技法所绘。中唐篇幅较多,其中楼阁与水上平台皆为界画技法,如第112窟、第231窟等。

二、佛经依据及图像渊源

在印度的佛教艺术中,出现了不少的建筑图像,但与中国敦煌佛教艺术中的表现有所不同。笔者认为应该从两个角度来看:一是在佛经转译时,对于建筑的描绘显然是形容中国古代的建筑形制;二是在壁画创作过程中,创作主体受不同的环境因素影响所创造作品也有所不同,也就是说来自不同的参照物。然而,这种佛经的文本转译与建筑形制发展与士人思想相联系。

经变画界画的绘制与唐代佛教的发展密切联系。唐代佛教处于佛教发展的盛期,宗派林立,净土宗成为当时重要的宗派之一,也促进了弥陀信仰发展。

刘宋畺良耶舍译《观无量寿经》,主要内容“未生怨”“十六观”,成为当时净土宗修行的方法。其中不乏有对建筑的描写:

……复有国土如自在天宫;复有国土如颇梨镜;十方国土皆于中现。……琉璃地上,以黄金绳,杂厕间错,以七宝界,分齐分明,——宝中,有五百色光。其光如花,又似星月,悬处虚空,成光明台。楼阁千万,百宝合成,于台两边,各有百亿花幢,无量乐器,以为庄严。[7]

姚秦鸠摩罗什译《佛说阿弥陀经》中对净土世界又有比较详细的描绘:

极乐国土有七宝池,八功德水充满其中,池底纯以金沙布地。四边阶道,金、银、琉璃颇梨合成;上有楼阁,……[8]

唐代玄奘译《药师琉璃光如来本愿功德经》中对药师净土世界有关的建筑描述:

然彼佛土,一向清净,无有女人,亦无恶趣,及苦音声。琉璃为地,金绳界道,城、阙、宫、阁、轩、窗、罗网皆七宝成。亦如西方极乐世界,功德庄严,等无差别。[9]

刘宋沮渠京声译《佛说观弥勒菩萨上生兜率天宫》对弥勒净土世界有关建筑的描述:

时诸天子作是愿已,是诸宝冠化作五百万亿宝宫,——宝宫有七重垣,……化为四十九重微妙宝宫,——栏楯万亿梵摩尼宝所共合成。……时诸园中有八色琉璃渠,——渠有五百亿宝珠而用合成,——渠中有八味水,八色具足。其水上涌游梁栋间,……持宫四角有四宝柱,——宝柱有百千楼阁,梵摩尼珠以为绞络。[10]

从佛经来看,对于净土世界建筑的描绘词语离不开“宫殿”“楼阁”等。“宫观,楼阁是皇家、贵族的居所,也是传说中神仙的栖息地……”[11]可见,对佛经译作中对于净土世界的描绘,无疑是古代中国人最理想最繁华的宫廷环境,壁画中把净土世界描绘成宫廷楼台建筑也就不足为奇。

印度佛教艺术中,也有建筑图像的表现,却没有以界画的形式出现。这是在建筑图像绘制时,壁画创作主体所对照的参照物不同。中国古代建筑,主要以木结构为基础材料。这就需要比较精密的工程制图,催生了界画的发展。中国敦煌石窟中唐代界画的绘制,主要参照中国古建筑中“宫殿”等贵族居所建筑形制。魏晋时期,自然主义审美形态催生下,山水画由此繁荣,宫观山水是服务于贵族阶级“寄情山林”,成为山水画发展的新形态。在唐张彦远《历代名画记》中也有记载,“国初二阎擅美匠学,杨展精意宫观,渐变所附。”[12]此处“匠学”意为宫室楼台,即界画。由此可知,阎立本、阎立德、杨子华、展子虔擅长界画,且发展较为成熟。唐代,众多文人热衷经变画的行为已经屡见不鲜。可见,当时盛行的界画创作离不开士人“寄情山林”的思想推动。同时,界画空间表达准确、尺度比例恰当,为建筑提供了建造灵感。

三、经变壁画中界画的功能

(一)构建秩序

“就拿敦煌莫高窟经变画中的透视来讲,就与西方以视网膜影像为依据的透视大不相同。”[13]前文提到“人大于山”,是人物与山水相结合的探索,既要保证人物故事情节的发生,又要表达山林的存在,这也是早期山水画的人大于山的关键因素。同样,在唐代人物与建筑结合的时候也存在这样的表达方式,并非技法所限。观无量寿经变、阿弥陀经变、药师经变等壁画中既要诸佛形象又要表现净土世界的繁华,正面的建筑表达过于简单,且不足以体现净土世界的宏伟。因此,卷轴画中的斜边透视,四边形透视应用其中,使画面有了纵深空间,构建了净土世界的秩序。俯视更容易体现宏大,仰视大殿顶体现了宏伟效果。

例如,盛唐莫172窟南壁所绘《观无量寿经变》一铺(如图1),采用南北轴线为主轴的对称形式。显然,在壁画创作建筑空间中,无论是主尊身后的宫殿、二位胁侍大菩萨、前景中的十六身乐伎等,都以主尊为中轴,对称有致,巧妙地将理想的建筑秩序融入净土世界。前景中的水上平台巧妙地将前景划分成三个独立空间;中景中建筑图像沿用前景构图,主尊却用正视视角,引导着观者的视觉中心;后景整体建筑主体也做正视视角处理。这种布局使众多场景更加有序。

图1 采自《敦煌石窟艺术全集5阿弥陀经画卷》178页

(二)超验空间的窗口

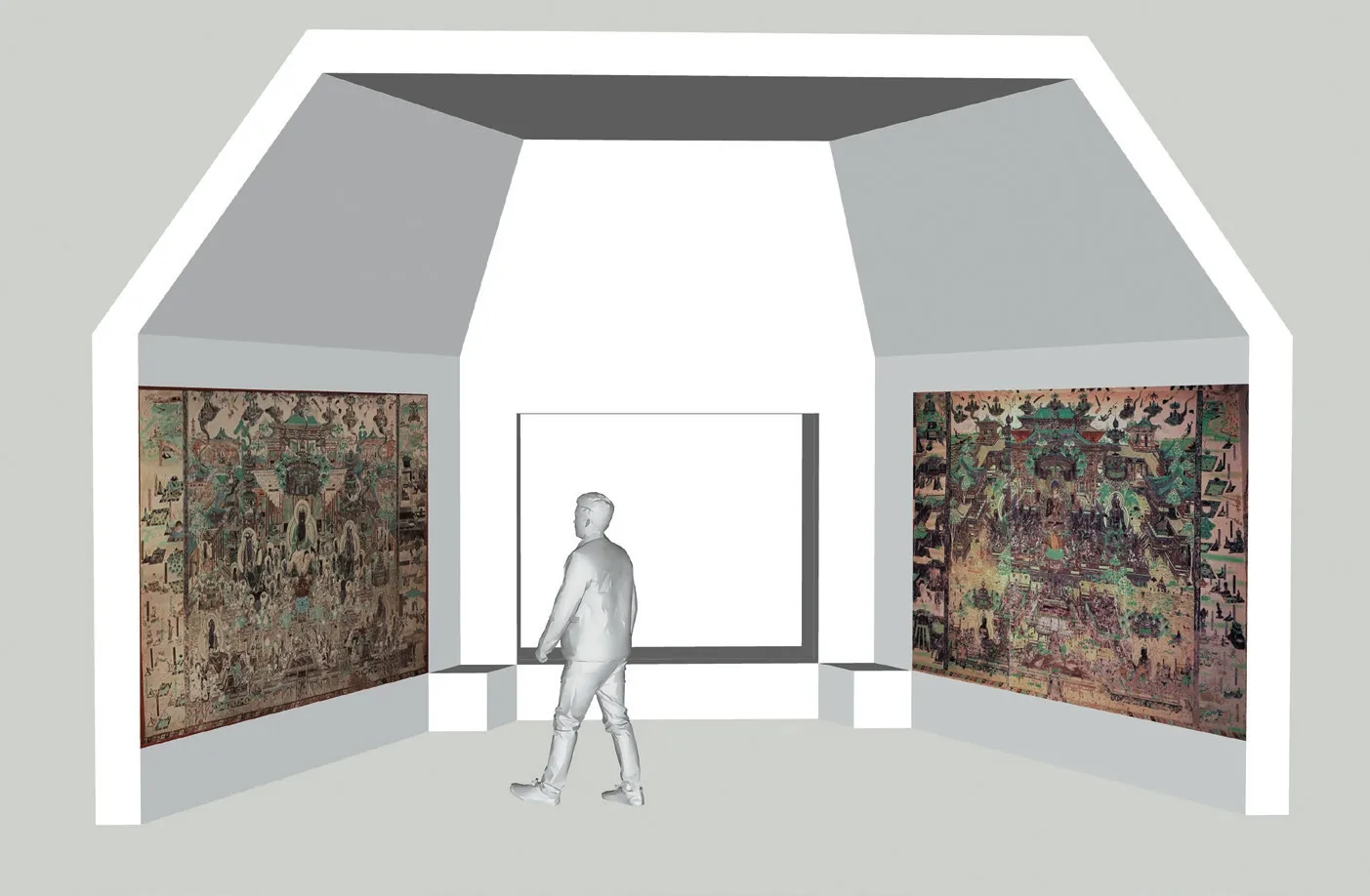

净土世界集结了虔诚的观者对彼岸的幻想。如莫172窟主室中,南壁和北壁使用了镜像的手法,整壁的观无量寿变,成为宏大的物理场。在观者面向壁画时,可以看到前景空间延伸的三小桥,仿佛步上小桥就能进入净土(如图2)。

图2 笔者自制

这种连接画外空间的图式在古代绘画中很少出现,在观无量寿佛经变画中已经成为一种固定表现形式。经变画中的界画作为宗教场域中的物理场,和故事画或者其他壁画追求的心理场不同,而是追逐身临其境之感。蒋述卓在《宗教艺术论》中说:“宗教艺术想象是以天国和上帝为目的的,所创造出来的幻象世界带有彼岸性,是一种不可捉摸的超验的现实。”[14]从其他壁画来看,一般是作为一种对去往佛国彼岸的引导,但经变画中的界画楼阁扮演着双重角色,即理想的彼岸世界,同时也是超验空间的物理窗口。

结语

根据前文对敦煌石窟唐代界画图像的统计,其主要绘制在观无量寿经变、阿弥陀经变、药师经变、弥勒经变中,也就是说主要以描绘净土世界为主。

界画图像在体现多方位空间方面有着重要的地位,所以,大面积地出现在塑造繁华的净土世界宫殿的描绘中。界画在唐代经变画中大量出现的原因:一是佛经转译问题,对于净土世界的描绘其实就是理想宫观居所的再现;二是以中国古代建筑形制为参照,主流界画的发展为经变画提供了技法支持。

敦煌石窟经变画中的界画,除了构建秩序的佛国世界之外,还在试图打破观者和彼岸的界限。

注释

[1]邵洛羊主编,《中国美术大辞典》,上海辞书出版社,2002年,第25页。

[2]余晖,《中国画技法全书》,河南美术出版社,2004年,第196页。

[3]夏征农主编,《大辞海·美术卷》,上海辞书出版社,2012年,第31页。

[4]刘凌沧,《界画》,《美术》,1961年第2期。

[5]张玉春,《略谈界画的发展》,《书法艺术》,1998年第3期。

[6]王贵祥编著,《中国古代界画研究》,中国建筑工业出版社,2021年,第32页。

[8][姚秦]鸠摩罗什译,《佛说阿弥陀经》,《大正新修大藏经》,第12册,No.366。

[9][唐]玄奘译,《药师琉璃光如来本愿功德经》,《大正新修大藏经》,第14 册,No.450。

[10][刘宋]沮渠京声译,《佛说观弥勒菩萨上生兜率天宫》,《大正新修大藏经》,第14册,No.452。

[11]卢辅圣主编,彭莱文,《中国山水画通鉴11 界画楼阁》,上海书画出版社2006年,第16页。

[12][唐]张彦远著,俞剑华注释,《历代名画记》,上海人民美术出版社,1964年,第26页。

[13]史忠平,《莫高窟唐代经变画中意象的心理解读》,《新疆艺术学院学报》,2008年第1期。

[14]蒋述卓,《宗教艺术论》,暨南大学出版社,1998年,第209页。