Q法自牵引技术治疗早期食管癌的效果及对并发症发生率的影响

2023-08-31谢鹏飞

王 青, 刘 雷, 谢鹏飞

(江苏省南通市肿瘤医院/南通大学附属肿瘤医院胸外科, 江苏 南通 226000)

食管癌是我国常见癌症,全球范围内的相关死亡人数每年约有45万人[1]。随着内镜检查门槛的降低和筛查普及,早期食管癌的检出率有所提升,但一项研究表明,我国早期食管癌诊断率有待提高[2],表明食管癌早期筛查、诊断需进一步普及。早期食管癌几乎无临床症状,由于病灶局限于黏膜层,故内镜下微创治疗成为首选[3]。内镜下黏膜下剥离术(Endoscopic submucosal dissection,ESD)是一种微创治疗,最早用于切除浅表胃肠道肿瘤,之后逐渐发展应用至淋巴结转移风险较小的早期食管癌治疗,能显著改善预后和局部复发。ESD的技术难点在于牵引力,内镜下操作无法直接牵引组织,影响手术视野,延长手术时间,当前牵引辅助方法包括黏膜下注射法、牵引装置辅助等,张力和牵引方向不可控以及操作难度、妨碍手术视野等种种局限性,因此在西方国家ESD的采纳率较低[4]。Q法自牵引技术是近年出现的新型ESD术式,其创新之处在于切开黏膜时保留一小部分黏膜以维持牵引力,增加黏膜剥离时的组织张力,能快速进行黏膜剥离,降低对手术视野的干扰,同时不需要辅助牵引设备,具有现行ESD标准术式不具备的优势[5],但目前Q法自牵引技术对早期食管癌的治疗效果和并发症发生率的影响研究较少,故本文探究了Q法自牵引技术与标准ESD术式的差异,报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料:回顾性分析我院2019年6月至2022年6月收治的184例早期食管癌患者临床资料,按术式不同分为观察组(Q法自牵引技术)89例和对照组(标准内镜黏膜下剥离术)95例。两组一般资料具有可比性(P>0.05),见表1。

表1 一般资料比较

1.2纳入、排除标准:纳入标准:①符合食管癌诊断,经内镜和组织病理学检查证实为食管癌,色素内镜采用1.0%碘液染色,喷洒染色2min后出现粉和红色改变,内镜活检标本病理学明确癌变性质和类型;②符合ESD适应证,即食管癌浸润深度分期为M1~SM1,术前评估无可疑淋巴结转移和远处转移;③患者及其家属均知情同意。排除标准:①合并心肺功能异常或其他恶性肿瘤;②合并严重出血倾向;③合并食管静脉曲张;④临床资料不全。

1.3治疗方法:两组患者入院后均完善色素内镜、血常规、凝血功能、肝肾功能、心电图、胸部CT等相关检查,完成病灶综合评估,术前7d停抗凝、抗血小板、抗炎药,术前8h禁食,均采用全身麻醉,术中密切监测生命体征,术后均放置鼻胃管,给予预防喉水肿、预防感染等治疗,切除样本均送检病理。

1.3.1观察组:观察组采用Q法自牵引技术[5],内镜下确认病灶位置,并进行电凝标记,用三段式非全周环形切开,形态类似倒置字母Q,纵向切开低侧缘并保留肛侧缘末端约4mm黏膜层,分别切开病灶高侧和肛侧缘,最后切开口侧缘,采用Dual刀进行黏膜下剥离,由第三段高侧切口开始纵向剥离,利用黏膜自身牵引力剥离剩余黏膜,最后切断保留段,切除病灶,电凝止血,观察病灶黏膜残留情况,吸取残留液体和气体。

1.3.2对照组:对照组采用标准ESD术式,内镜下确认病灶位置,并进行电凝标记,在病灶边缘进行多点黏膜下注射以抬升病灶,全周环形切开黏膜,采用Dual刀进行黏膜下剥离,切除病灶,电凝止血,观察病灶黏膜残留情况,吸取残留液体和气体。

1.4观察指标:①围手术期指标:比较两组术中出血量、剥离时间、手术时间、住院时间等围手术期指标。②治疗效果:比较两组手术完整切除且病灶且无破损的整块切除率以及块切除后病灶切缘无残留病灶黏膜的治愈性切除率差异。③并发症:比较两组术后出血、切口感染、食管狭窄等并发症发生率差异。④复发情况:术后6个月,采用门诊、电话等方式进行随访,比较两组复发率,随访截至2023年1月。⑤生活质量综合评定问卷(Generic Quality of Life Inventory 74,GQOLI-74)评分:该评分包括物质、心理、躯体、社会功能四个考察维度,每项均为100分,分数越高表明生活质量越高,比较两组术前、术后6个月GQOLI-74评分。

2 结 果

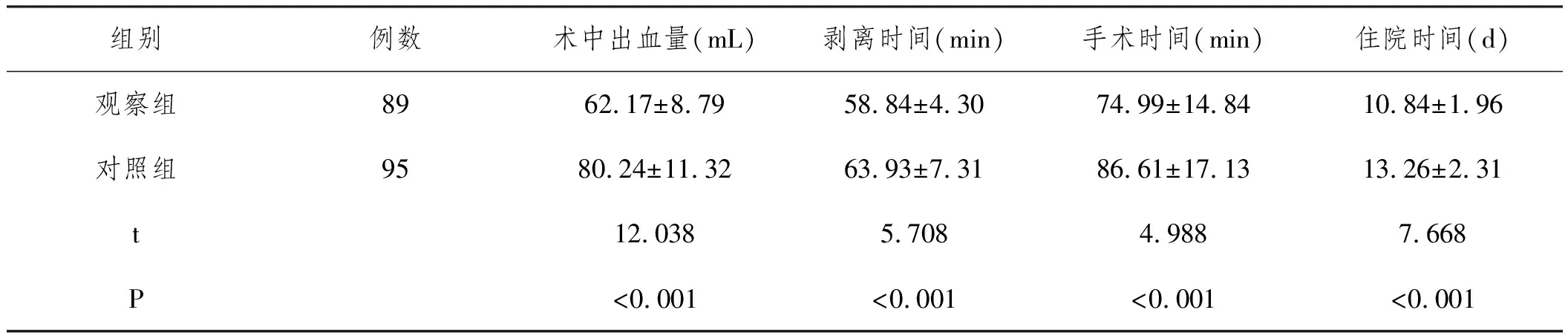

2.1两组围手术期指标比较:观察组术中出血量、剥离时间、手术时间及住院时间均低于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组围手术期指标比较

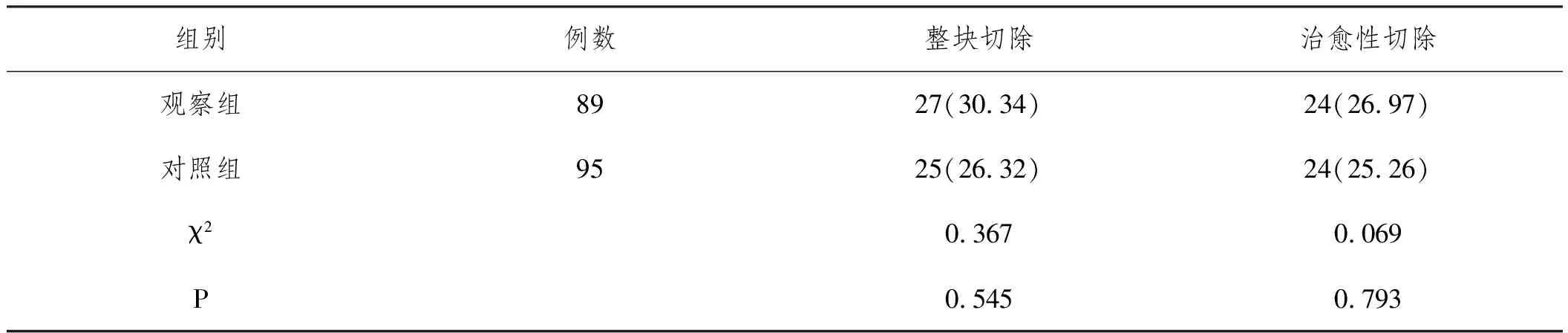

2.2两组治疗效果比较:两组整块切除率和治愈性切除率差异均无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组治疗效果比较

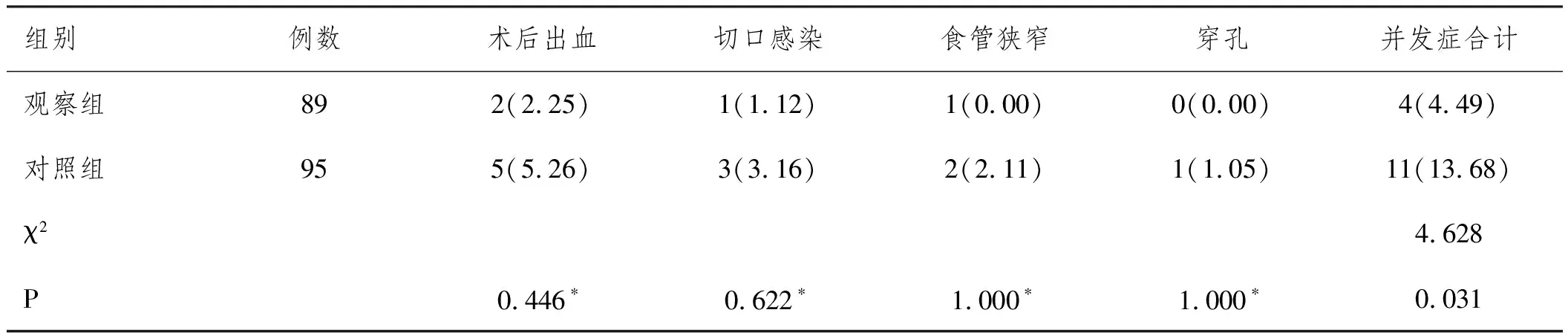

2.3两组并发症发生情况比较:两组各项并发症发生率无统计学意义(P>0.05),但观察组并发症总发生率低于对照组(P<0.05),见表4。

表4 两组并发症发生情况比较

2.4两组术后6个月复发情况比较:术后6个月随访,观察组复发1例(1.12%),对照组复发3例(3.16%),差异无统计学意义(P>0.05)。

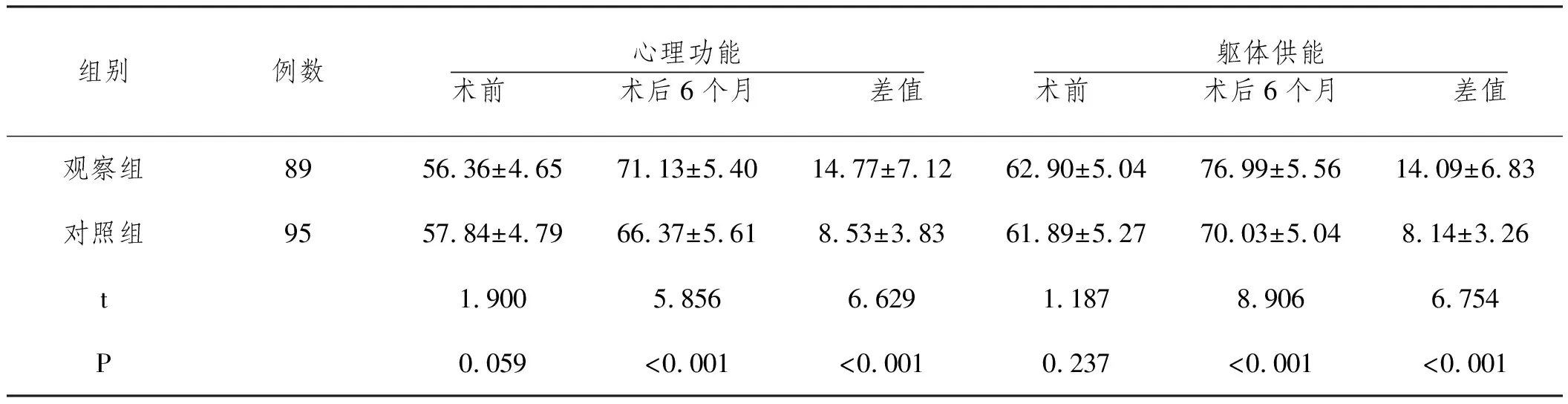

2.5两组术后6个月GQOLI-74评分比较:两组术前各项GQOLI-74评分均无统计学意义(P>0.05),术后6个月各项GQOLI-74评分均显著升高(P<0.05),观察组各项评分升高幅度均高于对照组(P<0.05),见表5。

表5 两组术后6个月GQOLI-74评分比较

3 讨 论

早期食管癌进行ESD的适应症为肿瘤仅局限于黏膜层且淋巴结转移的风险较小。研究表明,早期食管癌的内镜治疗的并发症发生率较低,且长期生存率高,在内镜下切除术中,ESD能够切除较大的食管癌病灶,但对技术要求更高、更耗时,需要操作医师具有丰富的经验及熟练度[6]。

标准ESD术式需要根据病灶标记点全周环形切开并剥离黏膜组织,剥离过程中受到张力变化和牵引力不足的影响,在狭小的食管管腔内视野不佳,影响手术操作,目前主要依靠黏膜下注射、装置辅助牵引等手段改善[7],但均存在一定局限性。Q法自牵引技术采用与标准ESD术式不同的黏膜切开策略,通过保留小段黏膜以维持组织张力,并采取从高侧向低侧再向肛侧剥离的顺序,利用自身牵引力减轻黏膜剥离难度。本研究中,观察组术中出血量、剥离、手术及住院时间均低于对照组,且两组整块切除率和治愈性切除率无显著差异,姚成云等[8]研究发现Q法自牵引技术比传统ESD技术在手术时长、出血量、剥离时间方面均有所降低,疗效相当,与本研究结果一致,表明Q法自牵引技术在快速剥离病灶黏膜方面具有显著优势,在整体疗效上与标准ESD术式相当。笔者认为,Q法自牵引技术并未采用任何辅助牵引装置,而是利用自身牵引力及重力方法加速黏膜剥离,减少已剥离黏膜和血流对视野的干扰,故手术时间更短;利用牵引力和重力的剥离顺序减少了对食管肌层及黏膜下血管的损伤,故出血量更少,术后恢复更快。

随着内镜治疗适应证的扩大,部分学者认为ESD并发症的发生率逐渐增加,一项研究表明,我国早期食管癌内镜治疗后延迟出血、穿孔、食管狭窄的总发生率约为24.62%,其中食管狭窄发生率最高[9]。本研究中,观察组并发症总发生率低于对照组,总发生率为4.49%,巫雪茹等[10]分析发现,食管癌采用ESD治疗后出血、穿孔及食管狭窄的发生率分别为15.93%、4.56%、15.09%,均高于本研究,表明Q法自牵引技术比标准ESD更为安全可靠。分析原因,ESD术中操作损伤黏膜下层血管,易引发穿孔、出血和感染,Q法自牵引技术对黏膜下层和肌层的损伤较小,故引发上述并发症风险较小;食管狭窄是ESD最常出现的并发症,病灶黏膜切除后引起的炎症反应造成局部食管壁结缔组织形成,致使食管狭窄,可采用药物、支架植入等方式进行预防[11],本研究中两组食管狭窄发生率无明显差异,但低于既往平均水平,可能是受到病灶大小的个体化差异影响。

ESD术后复发严重影响患者生活质量,由于ESD切除病灶黏膜后,可能发生保留的食管黏膜发生异时性食管癌造成的复发,除此之外,早期食管癌ESD后复发亦可能受到病灶浸润深度和病灶范围大小等因素的影响,因此术中需在切除黏膜后仔细检查切缘以及周边黏膜是否存在残留病灶,并定期随访,术后复发可给予放化疗或再次内镜治疗[12]。本研究中,术后6个月两组患者复发率均较低且无显著统计学差异,观察组生活质量评分高于对照组,表明两种术式的复发风险相当,但Q法自牵引技术对患者生活质量的改善效果更佳,可能是由于并发症和术后复发率较小,因而生活质量更高。

综上所述,Q法自牵引技术能够优化早期食管癌ESD手术操作,其治疗效果与传统ESD术式相当,但并发症发生率较低,患者生活质量显著改善,值得推广应用。本研究局限性在于样本量较小,观测时间较短,日后将扩大样本量及观测时间,进行更深入的研究。