改革开放后“新民间雕塑”现象在非遗理论框架内的概念、取向、意义

2023-08-31李向阳唐越朱二同扬州大学美术与设计学院江苏扬州225000

李向阳 唐越 朱二同(扬州大学 美术与设计学院,江苏 扬州 225000)

在当代雕塑界,曾有“新民间雕塑”一词,形容修正传统“民间”的实践创作。民间美术本体,具有独特性、多样性与复杂性,“新民间”关键词展开的相关概念亦难免模糊和笼统。因此,有三个学术问题不可回避:“新民间雕塑”现象的核心概念是什么?在非物质文化遗产“本真性”保护语境下,其存在是否合理?这种现象的实质又是什么?

一、“新民间雕塑”相关概念的滥觞、辨析与界定

在国内学界,“新民间”是个新词,较早见于1949年康濯发表的《三女婿逃难(新民间故事之三)》。[1]20世纪80 年代,“新民间”文学、舞蹈、美术等相关学术理论研究逐渐兴起,“新民间雕塑”则更少有文献提及。追溯相关名词的内涵和外延,“新民间雕塑”关键词实质与“民间美术”“特艺”“非物质文化遗产”“民间美术新作”等存在诸多纠葛,学理本身也有着错综的学术复杂性。

“新民间”相对于“民间”而言。“民间”一词,古已有之,《说文》曰:“民:众萌也。”[2]627“民”亦通“氓”,有野民、奴隶之意;又曰:“间:隙也。”[2]589二字组合,“民间”原始本意可理解为:处于懵懂无知的底层群体之中。钟敬文将“民间”解释为民众中间,与官方相对应。[3]此为本词的基础含义。吕品田从社会结构对此精确定位,将“民间”形容为被统治的、下层的、以农民民众为主体的乡村社会之间。[4]

“民间美术”的概念,通常相对于宫廷、文人、宗教美术而言,围绕以创造和使用为机制的人与物进行定义。随着西方文化的引进,民间美术逐渐被边缘化、零散化、业余化,相反,宫廷、文人、宗教美术的观念与造型,或多或少地融入学院系统性与专业性的创作中。

民间雕塑从属于民间美术,不同的归类方法,可能对其概念的厘定产生学术分歧。中国传统工艺中的“特种工艺”,①若以造型分类,很大部分在当代可以归为民间雕塑,而若从创造主体切入,都是社会精英,则不能包括于民间雕塑范畴。

20 世纪80 年代肇始,学界相继提出“新民间美术”或“民间美术新作”等相关名词。颜新元在20 世纪末,最早为中国当代艺术支系提出“新民间”一词。[5]2-3他认为“新民间美术”的共性在于,具有个性创作倾向的创作者,对“民间”存在“无意性”和“刻意性”二元对立,从“民间”中择取合乎本意的元素,通过偏移、改造、重塑等表现手法,创作出明显表现“民间”与“当代”情怀和风貌的美术作品。[5]5-6此“新民间”,与张道一所说的“民风新作”[6]“新民间美术”,[7]以及潘鲁生所言的“新民艺”“民艺新作”,[8]概念上存在有诸多重合。梳理相关文本,学界对“新民间美术”或“民间美术新作”等词的论述,包括两个方面:其一,创作者涉及农民、市民、业余艺术家、专业艺术家等;其二,作品的民间元素与其他各种艺术形式结合。总体上,这些概念的定义极其宽泛与繁杂。

不难看出,划分纷繁的新型民间美术作品,并找出一定的逻辑准则绝非易事。然而,有三个潜在特征可能为大家所忽略:首先,“新民间”多作形容词,强调当代创造者或创造物的所处环境和特殊属性,“民间新作”则作名词使用,倾向表示为具有新型物质形态的作品。其次,“新”一词有“性质上改变得更好(跟‘旧’相对)”[9]之意,“新民间”一词内含了学界的一种期望,即以“民间”为基础,获得本体属性上的改进与优化。最后,梳理与“民间”关系最为密切的创作主体,依次为:具有原创性民间色彩的草根艺人;完全以师徒传承方式获取手艺的民间匠人;既师承手艺,又接受过系统化专业教育的手工艺人;完全受学院系统教育,具有民间意味的学院艺术家。严格甄别,“新民间”应包含了前三种,也就是真正具有“民间”背景的创作主体,“民间美术新作”(“新民艺”)应属于第四种,专业创作的范畴。

因此,“新民间雕塑”作为“新民间美术”的细分和衍生,隐含的判断基点在于:新生民间匠人,对“原生民间”进行偏移、改造与重塑,创造出的作品具有民间的继承性与优化性,以及时代的相适性。

回顾近代中国民间雕塑发展史,“新民间雕塑”一词,是出现在话语系统、时代流变下的即时评判。“文革”后,“现代化”思潮涌动,多项改造民间文艺的政策推动,为中国民间雕塑的复苏、发展创造了一个有利的契机和崭新的环境。民间雕塑出现革新的典型实例有:聂家庄泥塑艺人创作了三四十余厘米的特大泥老虎,突破了原先十几厘米的作品局限;[10]凤翔泥塑艺人胡新明基于传统泥塑造型,不断开发泥塑新品种达一百五十余件。[11]惠山泥塑艺人将“大阿福”的形象进行改变,塑造成大量泥娃娃模样。泥人张彩塑融入图案设计理念,创造出造型简洁、色彩明快的艺术作品;[12]浚县泥塑中出现了大批大型泥咕咕、生肖与企鹅等“卡通风”造型类题材。[13]北京兔儿爷演变出卡通形、娃娃形泥塑作品,还出现了纸糊不倒翁型、摇鼓型等种类兔儿爷。[14]175-176

重要的是,“非物质文化遗产”和“民间美术”在广义性质上高度重合。20 世纪80 年代,中央美术学院率先成立“民间美术系”,于21 世纪初调整为非物质文化遗产中心。[15]1989 年11 月,联合国教科文组织通过《保护民间创作建议案》,提出保护非物质文化遗产的建议,其“非物质文化遗产”与“民间创作”(民间传统文化)概念基本一致。[16]随后,联合国教科文组织在《非物质文化遗产公约》中,对“非物质文化遗产”进行了详细明确地界定,与“民间美术”亦存在高度一致。

根据以上对“新民间雕塑”相关概念的探讨,可以认为,狭义上的“新民间雕塑”应该包含以下三个要素:

其一,“新民间雕塑”概念,具有时间判断上的“新”“旧”对立关系,是1978 年改革开放后,学界基于民间雕塑革新的事实所提出的一个新生概念,本身具有现实性、新锐性、多元指向性。

其二,“新民间概念”的造型,以传统旧民间为参照物进行创造,具有传统民间的继承性与重塑性。其形式定位有别于传统民间和非民间的四分论,也不能完全适用之后民间与非民间的二分论,而是位于“民间”与“学院”两个雕塑造型系统之内与之间。

其三,“新民间雕塑”的创作者,主要为具有革新和激进精神的民间艺人,以及少数既师承手艺,又接受过系统化专业教育的手工艺人。宽泛上说,他们是传统民间艺人技艺的传承人,其作品应该获得非物质文化遗产的合法性。

二、“新民间雕塑”的形式和策略

“新民间雕塑”是基于“民间”的革新,传统民间雕塑已经有一个完整工艺系统和实体形态,那么,丰富、庞杂的“新民间雕塑”背后,是否存在一系列可厘清的创造逻辑?我们认为,从作品的形式与策略着手,按照对于原生民间面貌的修改轻重,可划分为以下五类。

其一,当代性演进与求存型“新民间雕塑”的主要形式为:形体以原有民间雕塑为参考,兼具当代主流审美特征;构图具有齐一、参差、主从等样式;题材通常为历史、戏曲、神话、现实、卡通的人物、动物形象,以及此类场景;材料涉及了陶泥、玉石、石膏、金属、超轻黏土、玻璃钢、综合材料等;色彩有重彩、淡彩、单色等;表现风格具有雅致、淳朴、灵动、自然等不同的气息。

当代性演进与求存型“新民间雕塑”的主要策略为:选取传统民间雕塑某部分属性,进行创造性改变。在题材上,择取大众熟知的人物形象或故事场景,运用适度概括、夸张、变形、装饰、渲染、烘托、对比等手法;在色彩上,贴合时代的审美特征;整体上,强调保留民间色彩的同时,以开放的、包容的、温柔的姿态切入当代,协调民间性、时代性与个性的关系。

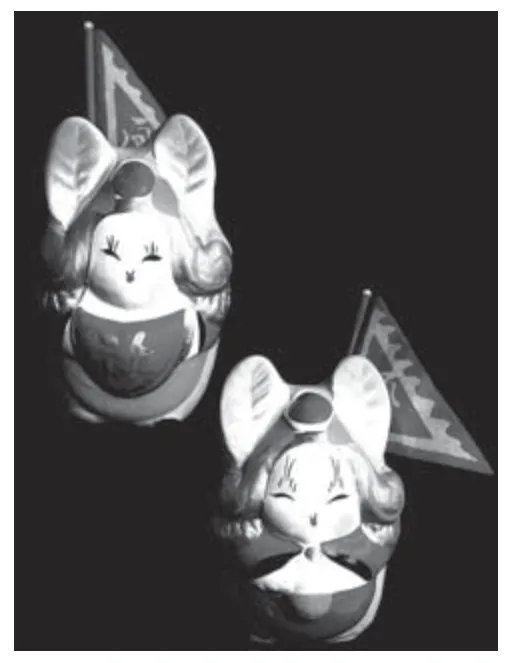

这种类型的雕塑代表性人物有张锠、汤夙国、郑于鹤、胡鹏飞等。如胡鹏飞于2006 年开始创作北京兔儿爷,除了继承传统的经典兔儿爷形象,还借鉴当代艺术元素,做出大量新型兔儿爷(图1)。其革新方式是保留兔儿爷的两到三个特征,改变其他部分的传统风范。他曾表示,“民间美术必须创新,不创新就没有出路”。[14]45-46

图1 胡鹏飞《娃娃形对兔儿爷》

其二,传统性融合与超越型“新民间雕塑”的主要形式为:形体以传统民间雕塑造型为基础,主要兼容了中国传统绘画艺术;构图上收放自如,以简胜繁;题材一般选择传统的、平常的民间主题;材料包括了陶土、石、木、金属、树脂等;色彩上,只有少数涂绘了中国传统的色彩;表现风格上,粗豪中带有细腻,夸张中带有写实,随意中带有准确,民间意味中透露出清隽、优雅。

传统性融合与超越型“新民间雕塑”的主要策略为:对“民间”形式进行改变、创作时,高度服从于主观情感与精神内涵。将“民间”有机融合传统写意、古典写实、西方美术形式法则等,特别是中国画的笔墨线条及大写意的特征。创作时,采用留白、夸张、拼接、装饰、堆造等处理手法,追求以形写神,达到形神一致,使之具有超越现实与时代的形而上的意义。

此种类型的雕塑代表性人物有梅文鼎、史延春等。如石湾陶艺现代流派创始人梅文鼎,代表作《我便是佛》《火神》《济公》等,造型传神、自然生动,基调鲜明。其中作品《济公》[17]196(图2),人物形象刻画细致,表面肌理粗糙,动作夸张,而布料肌理光滑,留白处理,线条也极其流畅。作品造型除了延续传统陶塑,还糅合了中国写意画的大开大合,以及自由粗野之风。

图2 梅文鼎《济公》

其三,社会性关怀与批判型“新民间雕塑”的主要形式为:在形体上,表现当代“民间”视域下,底层人民的真实状态或其他大众资源;构图多为情景式;题材一般选取中国农民生存状态、市井小民的日常生活,以及一些历史事件、民俗风情等;材料以泥、木等为主;很少赋彩,偶尔与淡色或亮色巧妙结合;表现风格上,具有粗犷、稚拙、奔放等视觉效果,具有真实性、叙事性与抒情性。

社会性关怀与批判型“新民间雕塑”的主要策略为:遵从作者社会立场,关注当下社会的人间冷暖,为造型取舍的最重要指向。主题多拮取司空见惯的生活场景,力图浓缩图像的叙事性,并将之提升为深刻社会哲理的定格议题“包袱”在瞬间抖落。通过精准塑造与刻画时代底层的酸苦、野蛮、奔放、老实、善良等本质,起到关怀、揭露、批判、讽刺、教化等作用。

此种类型的雕塑代表性人物有于庆成、宓风光、张培坤等。如于庆成,他曾学习泥人张彩塑,又脱胎于此,泥人完全扎根于农村生活,如作品《李老三》(图3),就是典型的农民汉子形象。“李老三”的帽子皱巴,双目微睁,嘴角翘起,笑容酸涩又窘迫,其身体比例与结构夸张,头、手、脚部格外突出,特别是皮肤肌理表现的“干裂”“粗糙”,凸显了社会底层的贫困与困难生活。

图3 于庆成《李老三》

其四,原始性转换与再现型“新民间雕塑”的主要形式为:形体上,表现为原始物象、文化所诉诸的新形式载体;构图上,结构鲜明,多为对称、抽象、几何形态等;题材以各种动物、神话故事、戏曲、现实事物及其场景为主;材料通常为陶、石;色彩一般保留材料本色,有些在整体或局部上,会赋蓝、红、褐、白等釉彩;表现风格上,构成神秘、野性、怪异、朦胧等原始色彩与意味。

原始性转换与再现型“新民间雕塑”的主要策略为:以古代文学故事、现实生活等脍炙人口的故事或者现象作为框架,对民间已有的创作原型的感性样式,或神秘主义色彩的原始文化观念,如自然崇拜、祖灵观念等,进行解析、吸收、转换与塑造,形成新的理念性符号结构。[18]这种精心设计的无意性创造,直观地传达最原始、基础、普通的情感,彰显神秘、狞厉、古老、犷悍、粗犷的力量,具有母体性、本元性、混沌性。

此种类型的雕塑代表性人物有尹光中、范新林等。尹光中是一位生长在荒莽高原上的艺人,他选取泥土烧制成砂陶,塑造了各式各样神秘、怪诞的雕塑作品。如他的代表作品《生育者》《组合》(图4、图5),夸张、变形、堆叠的形体上,装饰了大量的几何纹和自然纹样,尤其是其中带弯角的人头、重复的乳房,是对自然力和生殖的崇拜,进行有意构形出的实体造型。[17]196

图4 尹光中《生育者》

图5 尹光中 《组合》

其五,民间性杂糅与重塑型“新民间雕塑”的主要形式为:形体上表现为民间传统图式与符号的综合构成,如彩陶、青铜器、蜡染、刺绣、剪纸等;构图上,有的装饰满密,复杂又规整,有的结构明晰,简约又明快;题材丰富多样,如包括神话、寓言、传说、现实等主题;材料通常为泥、木、石、青铜等自然的、传统的物质;基本不赋彩;表现风格上一般为敦实、古朴、厚重、趣味等。

民间性杂糅与重塑型“新民间雕塑”的主要策略为:形态造型上保持了原生民间的样式符号,有明显的民间符号结构,手法上通常亦延续传统。对元素进行“移植——分解——重组”时,注重点、线、面、体块的拼接组合,常常打破平面、立体的空间界限,使之交融、整合、重塑为具有独特形式与民间意味的视觉语言。

这种类型的雕塑代表性人物有刘雍。刘雍是自学出生的草根艺人,学习、运用民族民间传统,又融入造型设计理念,他将做陶器时期(1973—1986 年)称为“民族民间化时期”。[19]后来创作的《雷神》《高辛氏的女儿》《为虎作伥》等作品,风格上皆具有对民间传统杂糅的意味。其中木雕《为虎作伥》(图6),就可能吸收了古代青铜艺术、苗族民间剪纸、布依族蜡染中的图式。

图6 刘雍《为虎作伥(局部)》

综上所述,“新民间雕塑”包括当代性演进、传统性融合、社会性批判、原始性转换、民间性重塑等五种主要形态革新方向与方式。总体形式上,围绕“民间雕塑”传统题材与现实生活题材构建,以自然材料为主,选择性涂绘传统的、低饱和度的色彩颜料,以简约、夸张、重复、变形等样式,彰显传统“民间”的写意性、原始性、趣味性、装饰性等,以及当代艺术特征。总体策略上,当代新生民间匠人,以“民间”的形式语言与表现手法为参照物,基于其审美情趣、手工技艺、文化背景,运用更改、转换、融合、重塑等创造性、个性化的艺术手段,创作出类似“旧民间”的、具有时代风貌的雕塑作品。简单来说,这些创作者根据“民间”资源,以契合时代需求、抒发个人胸意、反照社会百态、求索返璞归真、重塑民间语言作为内驱力,创造出丰富多样的“新民间”造型语言。

“新民间雕塑”的精神内核,总体上,其实并不是造型或者形式的,而根本上是思想上的与时俱进和脱胎换骨,由此引发了多重外在的图像形态革命。“新民间雕塑”造型和形态上,通常具备浓厚和鲜明的原生民间,他们可能只是借助这种世人所耳熟能详的符号,并以此为“障眼法”达到他们思想革命的终结诉求。“新民间”并不是为了维系或传承民间,很大程度上,他们是一群披着民间外衣的掘墓者,如果说原生民间的精神世界和宇宙观是面向传统的过去的话,那么,毫无疑问,“新民间”的精神世界和宇宙观是面向颠覆传统的未来。那么,“新民间”的更新动力和思想源泉又是什么?我们认为,很大程度上是社会的,以及由社会牵连的无形社会经济操控,也就是民间创作行为被当成某种行业谋生手段时,艺人们所屈从的无可回避的“生存有利性”。

三、非物质文化遗产语境的“新民间雕塑”现象的实质和意义

当下,在强调“非物质文化遗产”保护与传承的背景下,“本真性”命题备受关注。那么,方兴未艾的“新民间雕塑”现象,是否能够被纳入非物质文化遗产框架中探讨?如果可以,是否与强调的“本真性”存在诸多矛盾?“新民间”中存在如此多元复杂的变化是否合乎文化逻辑?作为一种新生的产物,“新民间雕塑”之于过去、当代与未来,是否存在这样或那样的意义?

从民间的视角审视“新民间雕塑”创作主体,本身都具备“原生民间艺人”的属性,艺人身份转换获益的同时,也将受到外界的桎梏。进入21 世纪后,非物质文化遗产保护工程全面启动,国家各种权力机构对“民间美术”进行重新整合,对“民间艺人”进行相关社会身份的建构与认同活动,“民间艺人”的身份呈现了多样化与多重化。大部分“民间艺人”实现了身份的转型,如汤夙国、梅文鼎、史延春、胡鹏飞等先后被认定为国家、省级、区级非物质文化遗产项目代表性传承人。部分还被相关权威组织与党政机关给予肯定或鼓励性质的荣誉称号,如于庆成、宓风光、汤夙国、徐秀棠等,曾受到联合国教科文组织、中华人民共和国文化和旅游部等权威性组织授予的民间身份认同的相关称号。①完全以师徒传承方式获取手艺的民间匠人:宓风光,省级非物质文化遗产项目嵊州泥塑代表性传承人、浙江省文化厅授予“浙江省民间艺术家” 荣誉称号;胡鹏飞,区级非物质文化遗产项目兔儿爷制作技艺代表性传承人。既师承手艺,又接受过系统化专业教育的手工艺人:汤夙国,国家级非物质文化遗产项目面人(面人汤)代表性传承人、联合国教科文组织授予的“民间工艺美术大师” 称号;徐秀棠,国家级非物质文化遗产代表性项目宜兴紫砂陶制作技艺代表性传承人、中国文联、中国民间文艺家协会授予“中国民间文化杰出传承人” 称号;梅文鼎,省级非物质文化遗产项目石湾陶塑技艺代表性传承人;史延春,省级非物质文化遗产项目山西彩塑制作技艺代表性传承人。原创性民间色彩的草根艺人:于庆成,联合国教科文组织授予“民间工艺美术大师” 称号、中华人民共和国文化和旅游部授予“民间美术工作开拓者” 称号;刘雍,联合国教科文组织授予“一级民间工艺美术家” 荣誉称号;张培坤,中国民间文艺家协会评定张培坤泥塑馆为“中国民间泥塑传承基地”。这些创作者与其作品,有些具备显性“民间”继承性,有些则具备隐秘“民间”继承性,不仅可能属于“非物质文化遗产”范畴,更是具“非物质文化遗产”延伸性,何况,创作主体绝大多数都是非物质文化遗产传承人。那么,“新民间雕塑”被置入非物质文化遗产语境中探究,受其种种约束也就无可厚非。

“本真性”源于《威尼斯宪章》,随后《奈良原真性文件》《实施世界遗产公约操作指南》相继强调“本真性”的文化多样与必要性。[20]对于非物质文化遗产,国内存在两种对立观点,一是认为要进行“原汁原味”保护和传承,保护遗存的全部历史文化信息。[21]二是应该以“活态”的、发展的眼光看待“非遗”。[22]总体看,“新民间”与“本真性”存在三层悖论:一是传承形态与本真态,二是保护原则与原真性,三是价值体现与原生度。

实际上,“本真性”最初用于静态物质文化遗产的保护,比尼亚斯(Salvador Muñoz Viñas)在《当代保护理论》一书中对此指出,研究者存在对于对象天性或环境的真假评判的主观性,以及保护中客观知识的不适应性。[23]挪用到非物质文化遗产后,诸多学者将社会转型前一个阶段的雕塑造型,作为判断“本真”的样本,这种认定本身忽视“本真态”的时间坐标。一个典型性案例是非物质文化遗产北京兔儿爷的消亡与复兴。根据王连海记载,北京兔儿爷于20 世纪60 年代全然消失,双起翔凭借相关记忆与照片,于80 年代重新制作出第一个兔儿爷,再根据北京老年人意见不断修改,最终得到一个普遍认可的、“真实”的兔儿爷,由此便不断延续了下来。[14]43显然,这里存在两个“真实性”的悖论:一是兔儿爷的真实状态,二是兔儿爷的真实形式。况且,在《保护非物质文化遗产公约》《保护世界文化和自然遗产公约》中,并没有将“本真性”作为“非遗”保护原则,特别是,2016 年《保护非物质文化遗产的伦理原则》声明,非物质文化遗产的动态和鲜活本质应持续获得尊重。[24]也就是说,非物质文化遗产中“本真性”,更是具有模糊性、主观性、不适性与动态性。

必须认识到,“变迁”的民间雕塑,无法遵循“绝对本真”发展的原则。那么,我们如何认识与看待“本真性”?所定义“新民间雕塑”的“本真性”实质又是什么?从三个方面来看,首先,造型改变必然伴随工艺的革新,工艺的“本真”在纵向时间维度上存在绝对变迁,其不变的是手工的传承,即,所有材料、工具、技术的更新,都是方便、优化手工造物行为的附加条件;其次,“新民间雕塑”中任何一种装饰动机、一种曲解或一种雕刻的意义或重要性,都承载了当代新生民间匠人,对特定、某一民间“本真”的选择与权衡;[25]最后,“新民间雕塑”与所处时代的审美语境,及当下人的思维方式、文化心理结构遥相呼应,并作为一种精神活动的物化形态,参与到当代人的社会活动中。

此外,为迎合市场与当代文化,一些创作主体不仅放弃自主创作精神,直接将新文化因素挪移到民间雕塑原始机体,致使民间雕塑本体物态原生性的变异,甚至以“批量化”“规模化”或“机械化”否定“手工”。这些行为,显然完全漠视“本真”,勉强可能可以算作是“新时代民间雕塑”,但绝不包含于“新民间雕塑”的范畴。

因此,“新民间”的“本真性”实质,某种层面上,应该是具有延展性的。这种延展性在于,新生民间匠人沿着历史脉络,谋求“民间”的适应状态,在对其革新而驱赶、置换“手工”之前,赋予其相对合理的塑造变形能力。一方面,国家政策的推进,民间雕塑的产业化,非物质文化遗产传承人主动肩负延续与发展的责任,艺人民族民间身份的追求,新技术、新材料的出现与应用,以及大众对新鲜事物的关注,都将不断丰富、更进“新民间”;另一方面,从人类社会生活形式作为适应体系看,“新民间雕塑”的形成是其特定体系内的一种社会过程,所有意义都依托于人在活动体系中的位置、观念及全部价值而定。民间雕塑的全面嬗变之风势不可挡,而“绝对本真”“静态本真”皆是脱离实际的空想。

综上,“新民间雕塑”的实质是,新生民间匠人基于社会的时代性、传统的继承性、艺人的自发性、本身的发展性,合乎历史文化逻辑的持续改进、构建,最终作为适应当代生存的一种有效之道。其意义在于,它在符合社会流动需求下,促使“民间”表面或深层的结构模式转化,延续、重塑了其功能性;它在为“民间”发展注入新血液的同时,一定意义上实现了“民间”造型与观念的再现与传播;它在以“类似民间”的面貌回应“本真”,面向当代,承载面向未来的文化诉求;它在得到社会广泛认可的事实基础上,应该获得非物质文化遗产的合法性。

结语

习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上强调:“中华优秀传统文化源远流长、博大精深,是中华文明的智慧结晶……我们必须坚定历史自信、文化自信,坚持古为今用、推陈出新……”[26]

在中国雕塑近现代转型过程中,当代“新民间雕塑”饱受争议,以下几点不容忽视:

其一,以“民间”为参照的“新民间雕塑”,是受社会现代化客观要求的新生民间匠人,以“生存”为指向,基于传统或传承,依据个体对内外状态的思辨与权衡,集结外化的“类似民间”形式,谋求种种矛盾平衡的社会过程与结果。其创作主体为:具有原创性民间色彩的草根艺人;完全以师徒传承方式获取手艺的民间匠人;既师承手艺,又接受过系统化专业教育的手工艺人。

其二,“新民间雕塑”的形式是,“民间”自身内容,与客观社会的外在元素合理融合,以民间意味为主体性,又表现时代风貌的混合体。其策略是,借用“民间”的内核与形式,依靠创造主体的造物经验、精神需求、审美能力,顺应文化发展,进行创造性塑造,来契合时代需求、抒发个人胸意、反照社会百态、求索返璞归真、重塑民间语言。

其三,“新民间雕塑”是以“生存”为导向的革新创造,是新时代民间工匠站在当代的精神立场,应对现时社会冲击的某种策略,更是对原有农耕文化与当下社会文化发展问题的反思、审视与展望。个人创造独立性决定了雕塑形式与内涵的多样性、复杂性、混沌性。本质上,“新民间”是“本真性”的质疑与延伸,寻求并拓展了“民间”与当下的联系和共性,以“类似民间”的形式,实现了“民间”当代的再现与再生。

图片来源:

图1 王连海《北京兔儿爷》,北京工艺美术出版社,2010年,第146页。

图2 吕品田《现代构形艺术》,江西美术出版社,1997年,第84页。

图3 于庆成《于庆成雕塑艺术》,天津人民美术出版社,2005年,第2页。

图4 吕品田《现代构形艺术》,江西美术出版社,1997年,第88页。

图5 吕品田《现代构形艺术》,江西美术出版社,1997年,第89页。

图6 刘雍《刘雍美术作品 汉英对照》,贵州大学出版社,2012年,第123页。