空间单粒子效应加速器模拟试验技术及应用

2023-08-31陈启明刘建成张艳文张付强倩韩金华孙浩瀚

陈启明 郭 刚 隋 丽 刘建成 张艳文 张付强 殷 倩韩金华 张 峥 孙浩瀚

(中国原子能科学研究院 国家原子能机构抗辐照应用技术创新中心 北京 102413)

空间环境中的高能粒子与电子器件相互作用会导致器件参数退化、性能下降甚至功能失效,这种现象称为空间辐射效应,主要包括单粒子效应(Single Event Effect,SEE)、总 剂 量 效 应(Total Ionizing Dose,TID)和位移损伤效应(Displacement Damage,DD)。空间辐射粒子能量高、注量率低,单个高能粒子引发的单粒子效应对器件的影响尤为突出。据统计,电子系统的在轨故障有45%是由辐射效应引起的,而其中单粒子效应占比约为86%[1]。我国在20世纪90年代,也观察到多颗卫星由于器件单粒子效应导致卫星功能故障,例如1990年我国风云卫星的首星入轨39 天、次星入轨159 天均由于星载计算机发生单粒子效应引起姿态失控。1992 年,在“东方红三号”卫星发射前,航天五院联合中国原子能科学研究院,利用北京HI-13 串列加速器开展了国内首次单粒子效应加速器辐照试验,对其中关键器件的单粒子效应敏感性进行了试验评估。自此,国内空间单粒子效应地面加速器模拟实验研究正式起步并进入快速发展时期。

空间辐射环境复杂,地面加速器很难直接模拟真实的空间辐射环境。空间辐射粒子能量范围可覆盖eV 到TeV,且能量分布连续,运动方向多样[2];地面加速器产生的粒子能量范围一般在MeV 到GeV[3],且能量越高加速器的建造成本也越高,单粒子效应辐照试验的效费比也就越差。此外,地面加速器很难实现多种粒子种类、宽能量范围、多入射方向的粒子束同时产生和辐照。当前国内外主要是利用加速器产生的单一种类单一能量的粒子开展辐照试验来模拟器件发生的辐射效应,而不是直接模拟空间辐射环境。同时,航天器在轨运行周期长,地面加速器模拟试验很难实现全寿命周期的持续粒子辐照,常用的方法是采取加速试验,利用加速器的高注量率粒子束辐照数十分钟到几个小时来模拟航天在轨几年至几十年所受到的空间低注量率粒子辐照。因此,地面加速器辐照试验模拟空间单粒子效应,主要采用效应模拟和加速试验相结合的方法,开展器件辐照试验,获取单粒子效应截面,进而为器件空间应用错误率预估和有针对性加固提供数据支撑。

单粒子效应是航天器在轨运行中发生的,但大量的研究试验工作主要是在地面进行的。电子器件能否在航天器中使用,必须要利用合适的加速器束流进行地面模拟试验。针对重离子单粒子效应,需测量器件发生单粒子效应的截面与重离子线性能量转移(Linear Energy Transfer,LET)值之间的关系曲线(通常需要5 个试验点)[4];类似地,针对质子单粒子效应,需测量器件发生单粒子效应的截面与质子能量之间的关系曲线。在此基础上,结合航天器运行轨道空间的重离子和质子辐射环境,实现对器件发生单粒子效应的错误率进行预估,只有其抗单粒子效应性能指标符合任务要求的器件才能在航天器中使用。此外,利用加速器束流进行辐照试验,可以复现航天器在轨出现的故障,找出辐射损伤薄弱环节和关键器件,同时,也可以对器件所采取的加固措施的有效性进行验证,从而指导器件进行有针对性的抗单粒子加固,提升其抗辐射性能。空间辐射粒子主要是质子和重离子,因此开展宇航器件单粒子效应模拟试验主要依托重离子加速器和质子加速器。本文重点介绍中国原子能科学研究院的基于加速器的重离子单粒子效应模拟试验技术、质子单粒子效应模拟试验技术和器件辐射效应敏感区识别的重离子微束技术,以及上述技术在宇航器件单粒子效应风险评估中的应用。

1 重离子单粒子效应模拟试验技术

国内当前应用于宇航器件单粒子效应模拟试验研究的加速器,主要有中国原子能科学研究院的北京HI-13串列加速器和中国科学院近代物理研究所的强流重离子加速器(the Heavy Ion Research Facility in Lanzhou,HIRFL),这两台加速器承担了国内绝大部分宇航器件单粒子效应试验评估任务。北京HI-13串列加速器优点是改变粒子LET值方便快捷,便于测量器件单粒子效应截面随粒子LET值的关系曲线,但缺点是能量相对较低、射程较短,试验需在真空环境下进行,试验样品必须提前进行开冒、减薄等预处理。HIRFL优点是粒子能量高、射程长,样品预处理简单,试验在大气环境下即可进行,但改变粒子LET 值调试复杂,需要几天甚至数周,主要用于单点高LET值的器件发生单粒子效应LET阈值的考核验证。

北京HI-13 串列加速器于1987 年建成,引出直流束,主要用于核物理基础研究。2009 年,针对单粒子效应试验的特点,在HI-13 串列加速器实验二厅R20 管道上使用偏转磁铁分出一条新管道,并建立重离子单粒子效应专用辐照装置,如图1 所示。加速器产生的粒子束调节至R20 支束线,粒子束经过Y方向导向器、一组双单元四极磁铁、一组X和Y方向狭缝仪、一组X和Y方向三角波二维异步扫描磁铁和准直器,辐照到器件样品上,此外,束线上还布置有束流诊断用荧光屏、束流监督探测器等。器件样品安装在真空靶室的样品架上,样品架可容纳三块25 cm×25 cm的标准辐照板。

图1 基于北京HI-13串列加速器的重离子单粒子效应专用辐照装置Fig.1 Specialized irradiation equipment for heavy ion single event effects based on the Beijing HI-13 tandem accelerator

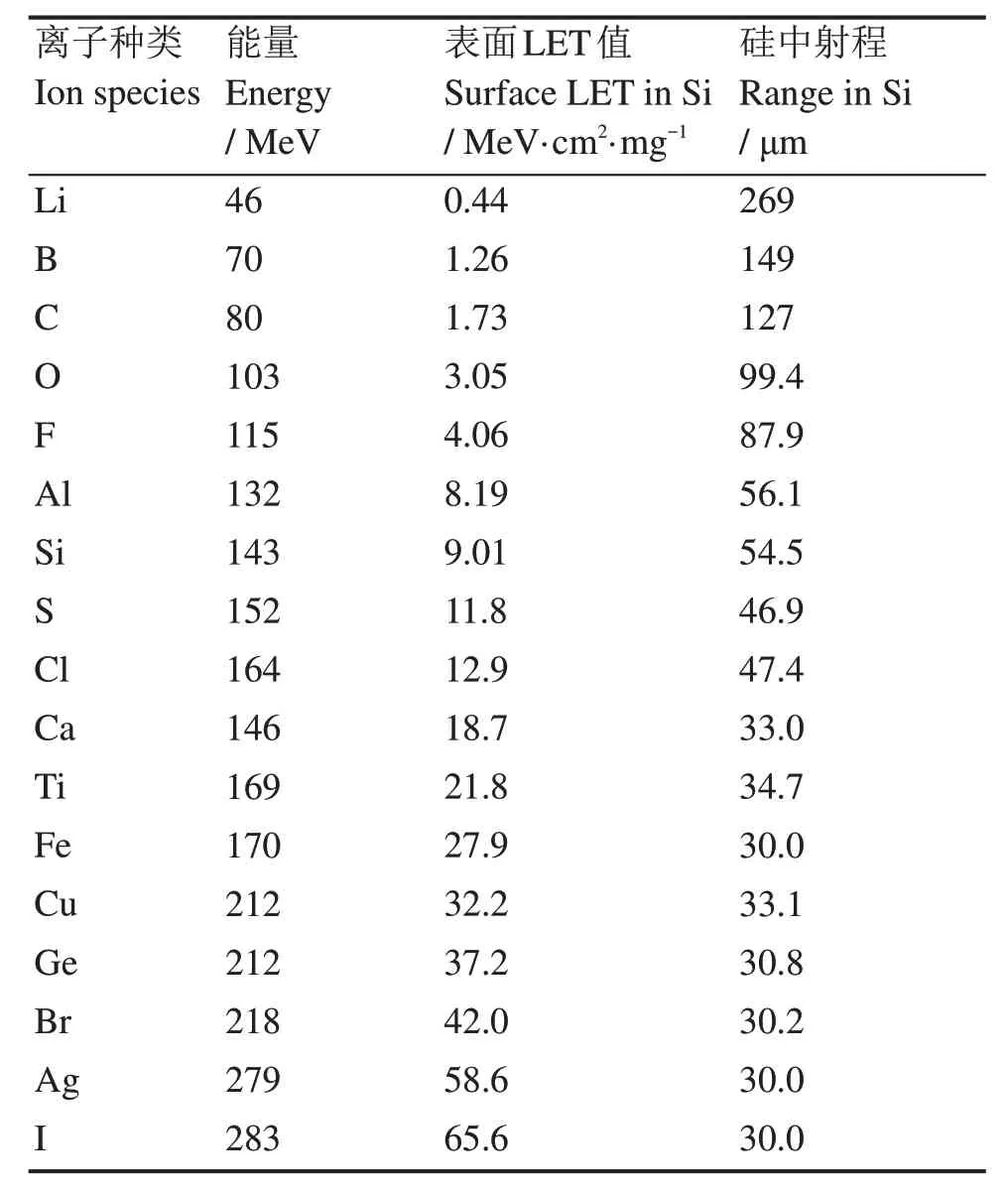

单粒子效应模拟试验需要能覆盖器件样品且均匀性好于90%粒子束,粒子在硅中入射深度大于30 μm[5]。针对单粒子辐照试验需要大面积均匀粒子束流,使用基于不同频率、相同振幅的三角波二维异步磁扫描技术,获得在样品辐照平面束斑面积50 mm×50 mm内束流分布均匀性好于90%、注量率102~106ions·cm-2·s-1连续快速可调的重离子束流[6]。针对串列加速器高LET值束流离子能量不够,不满足考核评估试验中射程大于30 μm 的要求,研发了一种高电荷态重离子束调试技术,在串列端电压固定条件下,采用双剥离及离子选择技术,实现了高电荷态离子的产生,再通过电场、磁场模拟及端电压稳定技术,使用磁刚度相同、能量不同的准可几电荷态的离子(此电荷态下剥离概率高、流强大)作为导向束流打通光路,实现剥离概率比常规束流低两三个量级高电荷态离子的传输和控制,有效提高束流能量及射程。当前,北京HI-13 串列加速器重离子单粒子效应专用辐照装置粒子束LET值覆盖0.4~65.6 MeV·cm2·mg-1范围,Si射程大于30 μm,如表1所示。基于HI-13 串列加速器用于单粒子效应试验,开展了大量的宇航器件抗辐照性能评估和考核试验,覆盖了我国绝大部分宇航用电子器件种类,支撑了我国国产抗辐照器件研制,及其在北斗、载人、空间站等空间应用中的高可靠性。

表1 北京HI-13串列加速器用于单粒子效应试验典型粒子束参数Table 1 Typical beam parameters for single event effect experiments using the Beijing HI-13 tandem accelerator

2 质子单粒子效应模拟试验技术

航天器性能的提高有赖于使用高性能先进器件。超深亚微米及纳米器件的广泛使用,极大地提升了卫星的性能,但是由于器件特征尺寸的减小,临界电荷降低,使得器件单粒子效应敏感性提高。与过去相比,质子引起的单粒子效应明显增强,已经成为影响卫星运行可靠性的主要因素之一。与重离子引起的单粒子效应不同,质子引起的单粒子效应不仅有直接电离贡献,还有核反应次级粒子电离贡献,后者是通过质子与器件材料核反应产生次级带电粒子在器件中的电离所引发的,其截面依赖于入射质子能量和器件材料,通常比重离子单粒子效应截面小4~5个量级[7]。但在空间辐射环境中,尤其是中低轨道,高能质子通量很大,产生的单粒子效应远大于相同环境下重离子产生的单粒子效应,已经成为威胁卫星可靠运行的主要原因之一。

国内质子单粒子效应试验研究工作起步较晚,长期缺乏30 MeV以上能量质子源。近年来,国内才逐步建成几台30 MeV以上能量质子加速器,主要有中国原子能科学研究院的100 MeV 质子回旋加速器、西北核技术研究所的200 MeV质子回旋加速器、哈尔滨工业大学的300 MeV质子回旋加速器。

中国原子能科学研究院自主研制的100 MeV质子回旋加速器(the 100 MeV Proton CYclotron at China Institute of Atomic Energy,CYCIAE-100)是我国首台中能质子加速器,CYCIAE-100 于2014 年7月成功出束,2016年6月进入试运行阶段,开展的首批实验就是器件的质子单粒子效应模拟试验。基于100 MeV质子回旋加速器建立的质子单粒子效应模拟试验装置如图2所示,质子束从加速器主体引出,经过偏转磁铁后进入质子辐照束线,再经过Y方向导向器、一组双单元四极磁铁、双散射靶、降能器和准直器,辐照到器件样品上,同时,束线上还布置有束流诊断用荧光屏、束流监督探测器等。器件样品安装在样品架上,样品架可容纳三块25 cm×25 cm的标准辐照板,辐照试验在大气环境中进行。

图2 基于100 MeV质子回旋加速器的质子单粒子效应模拟试验装置Fig.2 Proton single event effect simulation experiment equipment based on a 100 MeV proton cyclotron

CYCIAE-100 流强范围为10 nA~200 μA,频率50 MHz,其流强比单粒子试验要求流强高出3~7 个数量级[8],通过在粒子注入器增加束流筛子、碉堡区增加束流散焦磁铁和限束狭缝等设备,在碉堡区内大幅降低质子流强,同时采用双散射靶对质子束进行扩束和均匀化。此外,为得到单粒子效应的截面与质子能量之间的关系曲线,设计了二进制降能片实现不同能量的质子的快速切换[9]。可以实现质子能量范围30~100 MeV 准连续可调、注量范围102~1011p·cm-2·s-1、100 mm×100 mm 内束流分布均匀性好于90%的质子束流[8,10]。基于CYCIAE-100 的质子单粒子效应模拟试验装置,完成一系列宇航器件抗辐照性能评估和考核试验,包括静态随机存取存储器(Static Random-Access Memory,SRAM)、现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)等[11-12],支撑了我国质子单粒子效应试验方法行业标准的建立。

3 重离子微束技术

宇航抗辐照器件的研制通常采用“设计—制造—试验—再设计”的反复迭代过程,代价非常高昂。提高器件抗辐射性能,缩短循环周期,降低器件设计研发成本,关键在于研制过程中早期识别与定位单粒子敏感的薄弱环节,明确效应的物理机制,从而进行针对性加固。重离子微束可确定效应敏感区以及电荷产生、放大和收集的机制,并给出它们与器件单元的布局、尺寸、材料和工艺等参数的定量关系,是开展抗辐照器件加固设计和效应机理研究的有力工具。

国内当前应用于器件单粒子效应敏感区识别的重离子微束装置,主要有中国原子能科学研究院的基于北京HI-13串列加速器建立的针孔型微束装置和中国科学院近代物理研究所的基于HIRFL 建立的聚焦型微束装置。前者需要制备高精度针孔,尺寸1~3 μm;后者束斑尺寸与针孔型相当,调束难度较大。北京HI-13串列加速器重离子微束辐照装置如图3 所示。束流进入真空靶室后,先通过预准直孔和微米级的针孔后变成微米级的束斑。辐照过程中,采用微通道板探测器探测粒子通过碳膜后产生的二次电子进行粒子注量监测。辐照样品前,通过显微镜对样品被辐照区域和针孔进行定位,然后样品和针孔保持不动,显微镜避开束流并开始辐照,通过安装样品的精密位移台的移动来实现样品不同区域的辐照[13]。同时,建立单粒子翻转成像技术,在重离子微束逐点扫描器件时,采用效应检测系统对器件翻转地址、位数、辐照坐标以及每点辐照的注量等信息自动监测和储存,以二维图的方式将翻转区域实时显示出来,将翻转信息与位置信息的对应,实现SEU 二维成像,从而准确定位器件抗单粒子薄弱区。

图3 基于北京HI-13串列加速器的重离子微束装置Fig.3 Heavy ion microbeam equipment based on the Beijing HI-13 tandem accelerator

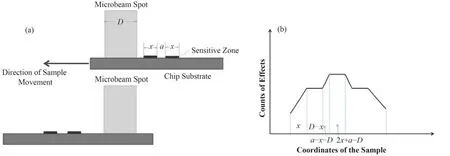

为提升器件辐射敏感区定位精度,即便束斑是微米级,但通过更小步长(0.1 μm 及以下)移动扫描和效应数据的反演分析,可实现定位精度0.5 μm,如图4 所示。微束束流方向保持不变,移动平台带动样品进行小步长的移动,当进入第一个敏感区时,测试得到效应技术开始增加,当整个敏感区均进入微束束斑内,效应数进入一个平台区,平台继续移动,当第二个敏感区也进入微束束斑内,则效应数将再次增加,即通过统计效应计数与束斑位置的关系,分析敏感区形状与效应计数的关系,可以将辐射敏感区识别出来,形成器件辐射敏感区效应分布图。基于HI-13 串列加速器重离子微束装置,开展了系列重离子微束试验研究,主要有SRAM、反相器链等[14],为抗辐照器件有针对性加固和辐射效应机制机理研究提供数据支撑。

图4 微束辐照试验器件辐射敏感区定位反演方法Fig.4 Inversion method for locating radiation sensitive areas in electronic devices during a microbeam irradiation test

4 结语

空间辐射效应影响航天器用电子器件的可靠性。采用地面加速器模拟空间单粒子效应是国内外评估考核器件抗单粒子性能的主要途径。空间辐射粒子主要是质子和重离子,开展宇航器件单粒子效应模拟试验主要依托的大型核设施是重离子加速器和质子加速器。当前国内开展重离子单粒子效应机理和应用研究,主要依托中国原子能科学研究院的HI-13 串列加速器和中国科学院近代物理研究所的重离子回旋加速器;开展质子单粒子效应机理和应用研究,主要依托中国原子能科学研究院的100 MeV质子回旋加速器。同时西北核技术研究所200 MeV 质子回旋加速器和哈尔滨工业大学300 MeV质子回旋加速器也进入试运行阶段。重离子微束对于器件辐射敏感区定位识别具有重要价值,受限于束斑尺寸,器件敏感区定位精度只能达到亚微米级。未来航天航空、核工业等辐射领域,对抗辐照器件和技术需求将持续增加,需要进一步发挥国内现有单粒子效应模拟试验装置应用潜力,同时也需要布局新的能力更强的单粒子效应科研试验平台。

作者贡献声明陈启明负责试验组织、论文初稿撰写和修改;郭刚负责装置整体规划建设和项目经费支撑;隋丽负责研究方案指导;刘建成负责重离子装置调试;张艳文负责质子装置调试;张付强负责束流测量数据不确定分析;殷倩负责质子装置束流诊断;韩金华负责质子扩束;张峥负责微束装置调试;孙浩瀚负责微束定位反演。