分道而行:左拉与塞尚艺术真实观辨异

2023-08-30陈津君常培杰

陈津君 常培杰

【摘 要】 “自然”是左拉与塞尚反叛传统、进行艺术探索的一致朝向,但对“自然”的相异理解导致两人最终走向艺术殊途,这从小说《杰作》引发的争执中可见一斑。左拉的自然主义理论将“自然”理解为基于理性架构的“客观真实”,却由于忽视主体感知媒介而走向理性图式的内部求真,隐含了以实验科学规约实存的偏谬。塞尚追求的“自然”是朝向感知媒介的“视觉真实”,他捕捉并呈现事物在目光之中的本然样态,在理性架构之外重建人与世界的感性关联。这是左拉与塞尚的根本分歧,也关涉塞尚表征知觉世界的艺术新途。

【关键词】 塞尚;左拉;艺术真实;自然

19世纪法国自然主义文学家埃米尔·左拉(?mile Zola,1840—1902)和“现代主义绘画之父”保罗·塞尚(Paul Cézanne,1839—1906)曾经有过一段长达30年的亲密友谊,却在左拉的小说《杰作》(L ?uvre,1886)出版后走向决裂[1]。《杰作》有多个现实人物“原型”,塞尚或为其中之一。研究者亦将此著归为“影射小说”(roman à clef),侧重索引、考证小说情节与左拉现实生活之间的对应关系[2],把塞尚和左拉友谊的破裂归咎于《杰作》的隐喻性笔法和两人的意气之争:塞尚认为自己是小说主人公克洛德的主要原型,且断定左拉试图借此讽刺自己绘画事业的失败[1]。这一猜想虽不乏依据[2],却由于忽视了《杰作》与塞尚晚年画风转变之间的关联,未能发现塞尚绘画朝向知觉世界的艺术新变。鉴于此,本文提出,在塞尚与左拉围绕《杰作》的“意气之争”背后,潜隐着他们艺术真实观的根本分歧,这是两人走向殊途的本质原因,也关涉塞尚绘画新的美学特质。

本文拟以《杰作》所引发的争执为切入点,结合《杰作》的关联文本—巴尔扎克《不为人知的杰作》(Le Chef-d'?uvre inconnu,1831),讨论左拉与塞尚对“自然”的相异理解以及艺术真实观的分立,进而探讨塞尚疏离自然主义、朝向知觉世界的绘画新途。

一、左拉:

基于理性框架的“客观真实”

左拉小说《杰作》聚焦天才画家克洛德·朗蒂耶的人生悲剧和绘画悲剧。克洛德致力于打破僵化的画坛,但由于对绘画过分狂热的心理病态以及难以为人理解的先锋技法,终其一生籍籍无名,在画作屡次被沙龙画展拒绝的打击下,自缢于尚未完成的“杰作”之前。作为作家笔下的虚构人物,克洛德的悲剧实际上反映了左拉本人的绘画理念。左拉之所以在小说中设定克洛德绘画事业的失败,是因为他并不认可该人物所秉持的绘画立场,“可惜他(克洛德)没能证明他是他自己理论的成功实践者”[3]。因此,要阐明左拉的艺术取向,首先需要分析小说所展现的克洛德的绘画理念。

“客观再现”与“科学技法”是克洛德早年绘画理念的核心。在小说中,克洛德曾言:“创造出真实的艺术并且赋予它以生命—这,才是让作品出神入化的唯一途径!”克洛德早年追仿印象派,推崇“跑到户外露天中去”,客观地再现“真实自然光下的人和事物”,从而达成一种明澈、真实而生机勃勃的画风,他认为“真实”必须依靠科学的绘画技法方可达到。克洛德的画作《在露天》描绘了一个裸女和一名穿戴整齐的男性在草地上的情景(这里左拉显然借用了马奈《草地上的午餐》),这幅画“色调明媚,光影微妙;银灰色的底光精细而散漫”[4],正是克洛德不断调整色彩明暗搭配的结果;画中女性裸体“生命充沛丰盈”,是因为克洛德以自己的妻子克里斯蒂娜(Christine)为实体模特,并且巧妙地运用了景深和透视方法。

然而,克洛德在画作屡次被沙龙画展拒收的打击下逐渐陷入幻想和抽象的泥沼。他后期的画作不再以自然场景为主题,不再追摹外在現实,而是执着于浪漫主义式裸女题材的描画[5],画面成为他欲望投射的扭曲幻境,“他的画风近来有了悄悄的改变,浪漫主义在他身上复活了”,“是种他也说不清的对象征主义的向往”。克洛德以往坚持的科学技法也走向僵化,他执着于抽象的色彩搭配原则,不再相信眼见的真实色彩,“他已带成见的视觉(或眼力)因理论介入太多而对微妙变化的光影色细微层次难以察觉”。克洛德逐渐背离印象派的真实画风却丝毫不觉,直至妻子克莉丝蒂娜对他大发雷霆,他才突然意识到自己“一头扎进了虚空与无限”,在万念俱灰中自缢。左拉借自己在小说中的原型桑多斯之口为克洛德下了最终评断,指明其绘画悲剧的根源:“你,作为一个为只画真实景象而自豪的印象派画家,岂能把虚幻想象的东西引入画面呢?”[1]

从《杰作》的叙述逻辑中不难发现,左拉尤为推崇克洛德早期表征真实、崇尚科学的绘画理念,而批判其后期浪漫主义式扭曲、虚幻的画风。褒贬之间,左拉的绘画立场显露无遗。在他看来,“客观再现”是绘画的终极追求,“科学技法”是通达“客观真实”的唯一途径,任何与此背离的想象元素和浮夸技法都会把绘画带入歧途,“艺术本身是倾向于准确性的,画家就是真实的表现者。我认为画家的作品是用独特和人性的语言完成的精确描述的伟大功绩”[2]。可见,“客观再现”与“科学方法”是左拉绘画理念的核心维度和价值取向。

克洛德前期绘画实践的生活原型很大程度上取材于左拉的好友—画家马奈。左拉在《杰作》中所传达的表征真实、崇尚科学的绘画理念,与他对马奈画作的艺术评论彼此印证。在左拉看来,马奈绘画蕴含的新质在于直面社会的真实图景,采用科学的绘画技法,“当他的某幅作品获得成功时,它一定非同凡响:绝对真实,手法独特”。马奈把绘画的主题延扩至现代社会可见、可感、可观察的真实生活,《草地上的午餐》“只能看到一些日常生活中的人物,他们像普通人一样没有健美的肌肉和骨骼”;《奥林匹亚》不是“维纳斯式”的经过画家美化和篡改的肉体,而是一个现代女性的真实肉体[3]。正如史蒂芬·马拉美(Stéphane Mallarmé)所言,马奈的绘画“在一个梦幻的时代结束之际被粗鲁地抛于现实面前”,其中包含的是“一种对于事物原初和精确的感知,以一种恢复事物最简单的完满的坚定凝视”[4]。此外,马奈生动明朗的画风吸收了近代光学的发展成果,而左拉尤其推崇其中色彩、光线、轮廓、构图等形式要素的“科学”向度。他将马奈绘画标举为艺术的未来走向,因为“它追求室外光线,尊重明暗规律,每个在光下画成的人物都有自己的构图”。例如,《奥林匹亚》中女性洁白的裸体暗示了马奈所采用的特殊颜料叠加技法,而靠在墙上的头是一个灰色背景上的近似白色的点,这是马奈“利用色彩编码完成的构图”;《吹笛少年》则使用红与黑的简洁搭配营造出爽朗明亮的视觉效果[5]。左拉发现,马奈绘画具有表征真实、采用科学技法的艺术品质,这与自己的文学主张、艺术理想不谋而合,正因如此,他高举“拥护马奈”的旗帜。

《杰作》是一部以绘画为主题的文学文本,它不仅标示了左拉的绘画取向,更关涉其自然主义文论,唯有对观二者,才能把握左拉从文学到绘画一以贯之的“自然主义”真实观。自然主义文论的首要关切在于“客观真实”,即文学家应该以“直接的观察”“精细的解剖”完成对自然原封不动的复刻与复现:“自然即是一切需要;必须按本来的面目去接受自然,既不对它作任何改变,也不对它作任何缩减。”自然主义追求的“真实”是外在的客观现实,即排除艺术家的视觉目光和主体感知等媒介性要素的理想性真实。左拉曾经将艺术创作过程比喻为屏幕投映:“一切艺术品都像向创作打开的一扇窗户;镶嵌在窗框中的是一种透明的屏幕。”他进一步分析,古典屏幕是“一个具有增大特性的玻璃体”,使创作趋于生硬、僵化和死板;浪漫主义屏幕“是一个折射力很强的棱镜”,把外在对象纳入心灵想象并发生剧烈的扭曲变形;而他所追求的自然主义艺术家的屏幕是“一片很薄很明亮的普通玻璃”,“它力求变得通明剔透,以致影像能穿越而过,随后再现他们的全部真实”[1]。可见,排除创作者主体要素和感知媒介的介入,反对浪漫主义式的主观想象,力求对外在现实不加扭曲地呈现和不加评判地记录,是自然主义真实的“客观”维度。

“客观真实”作为理论口号,在创作实践中要达到这一目标,就必须依靠科学方法,“实验小说论”由此构成了自然主义文论的理性框架和实操要领。左拉将克洛德·贝尔纳(Claude Bernard)《实验医学研究导论》(Introduction de I ?tude de Médecine Expérimentale)中的医学实验方法移植到文学中,提出“实验小说论”。小说家作为“实验者”依据理性框架制定文学实验,探求现象决定论对人物、情节的影响,通过科学逻辑引领小说走向客观叙述,“他使人物在特定的故事中活动,以指出故事中相继出现的种种事实将符合所研究的现象决定论的要求”[2]。左拉认为,“遗传法则”与“社会环境决定论”是支配人类行为的科学定律,也是小说发展的预设逻辑,因此,他在小说中进行的文学实验,无一例外地旨在论证科学定律对人类社会的支配作用。左拉曾言,他的小说只能有一种结果—“道出人类的真实,剖析我们的机体,指出其中遗传所构成的隐秘的弹簧,使人看到环境的作用”[3]。

“客观真实”和“实验方法”是左拉自然主义文论的两大支柱,也构成了小说《杰作》的内在维度。就“写真实”而言,《杰作》几乎是左拉过往生活的真实再现。在为《杰作》所做的备忘录中,巴耶、塞尚、柯斯特和马奈的名字频繁出现,青春时代的朋友提供了小说角色的原型;此外,为呈现出19世纪巴黎艺术界原貌,他还致力于搜集沙龙审查员选举的长篇情报,制作建筑、音乐家和画商的备忘录。就“实验方法”而言,左拉试图在小说中进行遗传学、生理学实验,探究机能性神经病的遗传定律在一个天才画家身上所导致的悲剧性结局,“左拉的计划是……要在克劳德·兰蒂尔(即克洛德·朗蒂耶)身上研究无艺术能力者的可怕心理状态”,呈现“艺术病患者、现代机能性神经病重患者的种种相貌”[4]。

可见,“客观真实”与“科学方法”是左拉从文学到绘画一以贯之的艺术主张,唯有将二者结合起来,才能全面把握自然主义理论中的“自然”要旨。在左拉的理论视域中,“自然”作为终极目标包含两层维度—“客观”与“理性”。前者是对外在事物精确、客观的呈现,它与古典主义、浪漫主义的主观表达对立,理想性地排除了艺术家感知媒介的介入而追求“外在”的客观现实性;后者则指向为达到“客观真实”而预设的理性框架和创作逻辑。在左拉看来,现代艺术唯有借助科学方法和理性架构才能达到客观真實,因而他在文学创作中自觉地实践“实验小说论”,在绘画批评上推崇印象派明暗色调的巧妙搭配、构图的精确和谐、轮廓线的对立分明,以及借助现代生理学、解剖学成果所达到的富有生命气息的人体效果。要之,左拉的艺术真实观,是一种基于理性框架的“客观真实”。

左拉作为自然主义理论的首倡者,发现并拥护艺术的“客观”和“理性”向度,并将其作为现代艺术的新质,固然功不可没,然而不得不反思的是,基于理性框架的“客观真实”是否能达到其所欲求的“自然”效果?一方面,对于艺术创作而言,将创作者的主观感知要素完全排除在外,追寻“客观真实”,似难达到。这一逻辑更本质的谬误在于,忽视了主体感知所打开、所朝向的世界的真实性,将“真实性”与“主体性”完全对立、割裂,而以心理构想和理性运作投射了一个外在的、客观的世界幻影。另一方面,左拉的“科学方法”将“自然”等同于“理性”的论断并非不证自明,其中或许隐含着以科学理性的方式解构自然,又将人为预设的结论作为自然实验结果而歪曲自然的偏误。艺术家预设了某些先验观念(如遗传定律和社会决定论),以此为基础开展实验,进而以实验结果论证先验观念的正确性并将其作为“自然”的回答,这无疑是以科学理性规训、扭曲和异化自然。莫里斯·梅洛—庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)批评这种建立在科学实验基础上的理智模式“自认为是自主的并表现为是自主的”,指出这将我们对自然的理解“有意地归结为思想所发明的那些获取或骗取的技术之总和”[1]。

正因为自然主义真实观自身隐含着谬见和异质,左拉在处理这一问题时尤为摇摆不定。一方面,他要求“客观真实”,却又悖谬性地将创作者的“个性表现”引入其中。左拉曾提出,“真实在这里是固定元素,而不同的个性才是创造性元素,它赋予作品以不同的特色”[2],但这一论断背后隐含着“主观感知”与“客观真实”之间不可调和的背反关系,而他也从未在其理论体系中彻底解决这一问题[3]。左拉试图以科学实验验证观念的正确性,但“观念”先验地存在于主观认知中并成为实验发展的支配逻辑,“科学理性”究竟是先验的观念展开还是客观的事实描述不得而知。另一方面,虽然左拉以古典主义、浪漫主义为反拨对象,提出其绘画主张,但在形式技法上却又反讽性地落入了古典主义范式的窠臼。左拉曾经评价马奈的绘画“用一种温柔的粗暴表现自然”[4],如果说“粗暴”意指呈现社会真实的主题,那么“温柔”则关涉其古典式绘画技法。他对马奈画作的种种形式分析,如色彩的精准搭配、透视法的精确构图、立体造型与轮廓线等,无不带有鲜明的古典主义色彩。这是因为,古典主义式的绘画技法能够最大限度地隐藏笔触,透明的媒介要素使观者忘却画布的存在,带来更为精确、生动、真实的图像感知,由此暗合了自然主义朝向“客观真实”的需要。就此而言,左拉即便借助了近代“科学”观念,也并未跳脱古典主义精确摹仿的美学苑囿和绘画技法。

自然主义真实观内含的矛盾、异质要素,既预示了左拉艺术立场的断裂性及其艺术实践的“悲剧性”[1],也昭示着塞尚反叛左拉的可能空间。塞尚与左拉围绕小说《杰作》展开的争执,或许与此相关—正是由于塞尚对左拉艺术真实观的质疑,对现代绘画“自然”朝向全然不同的见解,才最终导致两人走向艺术殊途。

二、塞尚:

朝向感知媒介的“视觉真实”

要进一步理解左拉与塞尚艺术理念的分歧,除前述《杰作》外,还有必要引入巴尔扎克的小说《不为人知的杰作》。不仅因为《杰作》是对这一文本的明显继承和改写[2],更重要的原因在于,塞尚曾表达对这两篇小说截然相反的态度[3]。如果说左拉通过《杰作》展示了其自然主义艺术观,那么《不为人知的杰作》则成为塞尚晚年绘画理念的鲜明表征。由此出发,才能进一步理清塞尚在绘画朝向何种“自然”、如何朝向“自然”的问题上与左拉全然不同的见解。

在《不为人知的杰作》中,年事已高的天才绘画大师弗朗霍费(Frenhofer)有一幅画了长达10年而秘不示人的杰作。他一直认为自己无法完成这幅作品,因为他找不到能媲美画中女子的模特。年轻人蒲散(Poussin)是弗朗霍费的狂热崇拜者,他为了一睹大师的画作,甘愿贡献自己美丽的女友当裸体模特。可是,当蒲散见到他梦寐以求的大师“杰作”时,却发现那只是一幅被杂乱颜料覆盖的画作,画面一角隐隐露出一只美妙绝伦的女性的脚,女人身体的其他部分已经被颜料遮蔽而难以辨认。弗朗霍费在蒲散的提醒下,终于意识到自己数十年的劳作只是一片颜料的混乱堆积。他无法接受这一事实,在当夜烧毁画作后死去,毕生心血灰飞烟灭,成了“不为人知的杰作”。弗朗霍费与克洛德的绘画悲剧不乏共通之处,然而相较于对克洛德这一形象的气愤、不满,甚至因此与左拉决裂,塞尚对弗朗霍费的崇拜到了无以复加的地步。据埃米尔·贝尔纳(Emile Bernard)回忆,当他和塞尚偶然谈及弗朗霍费时,塞尚激动不已以至于眼里“饱含泪水”[1]。塞尚甚至说“弗朗霍费就是我”,“弗朗霍费是一个对我们的艺术饱含激情的人,他比其他画家看得更高更远”[2]。原因在于,塞尚从这一虚构人物身上获得了艺术共鸣。下文将以小说文本对观弗朗霍费与塞尚的绘画理念,以阐明塞尚为何认可巴尔扎克笔下弗朗霍费的艺术理念,进而论证塞尚与左拉全然不同的“自然”朝向。

首先,就表现对象而言,巴尔扎克笔下的弗朗霍费与塞尚一样,都以自然为绘画的唯一表现对象,呈现变动中的自然是他们艺术的出发点。弗朗霍费要求画面捕捉自然倏忽而逝的瞬间状态,再现其“动态与生命”;塞尚同样认为画家的使命就是“用大自然所有变幻的元素和外观传达出它那份亘古长存的悸动”[3]。然而,创作不是对自然的摹仿与复刻,艺术家通过描绘所“见”呈现自然,“见”的过程必然包含了艺术家的视觉感官、个性理解与审美追求。弗朗霍费曾谈到,“艺术不在于摹写(copier)自然,而是再现(exprimer)自然!你不要做一个平庸的摹画者,而要做一个诗人”,“将心灵的一部分注入你珍爱的作品”[4]。无独有偶,在塞尚看来,“对于自然,我们多细致、多真诚、多顺从都不为过,但我们多少是自己模特的主人,特别是自己表达方式的主人”。因此,绘画既不是客观摹仿,也不是艺术家的主观想象,而是二者的统一,“深入了解自己面前的事物,然后坚持以尽可能符合逻辑的方式将其表现出来”[5],亦即绘画的表现对象是画家与自然的共在,是主体感官与客观景象的互渗和交融。

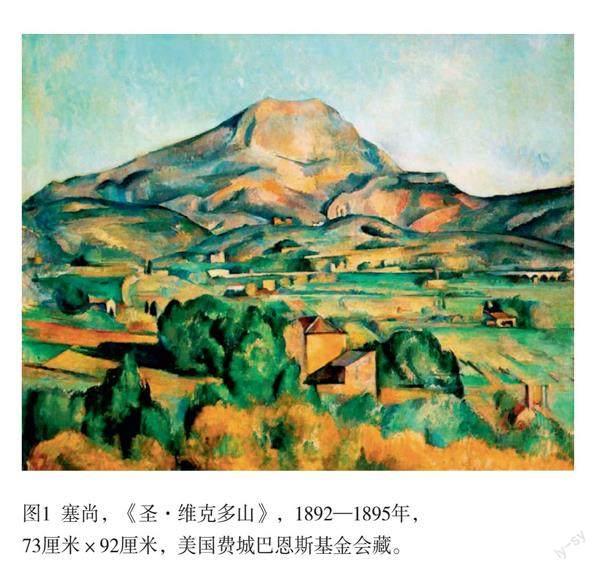

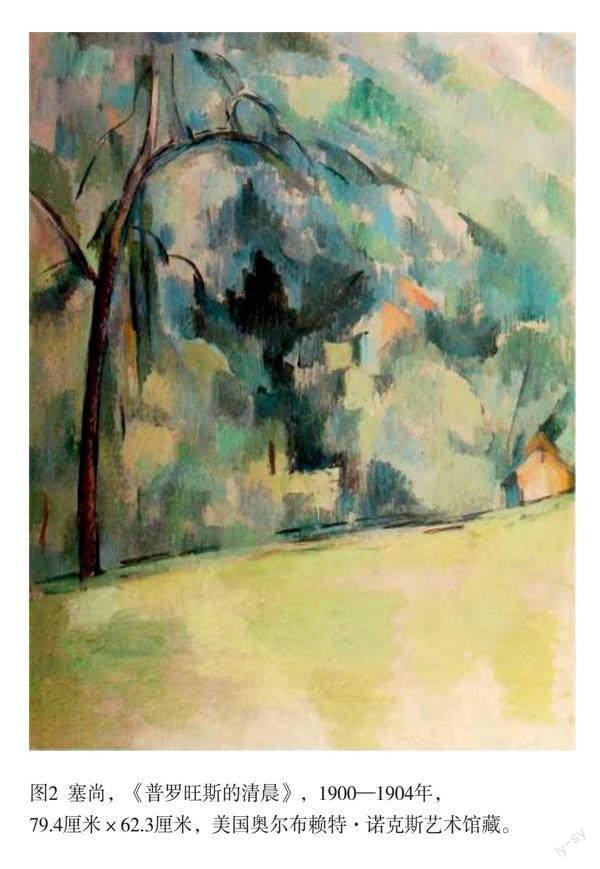

其次,就绘画技法而言,弗朗霍费排斥僵化死板的轮廓线,提倡以色彩的堆叠呈现物体在空气中既分离又交织的自然状态。他认为“在一切都是饱满充实的自然界中,是没有线条的”,因而他并未停留于轮廓线的描画,而是以色块的分立表征物体的区隔。他说:“我在轮廓线之上分布了一层金黄的、热烈的、半明半暗的色彩,使人分不清轮廓线和背景相交之处在哪里。近看,这样画显得毛茸茸的,好像不够精确;离开几步看,一切都很扎实。”[6]塞尚同样不满于粗硬的轮廓线,而是“赋予颜色以高于线条的优先权”[7],这在塞尚晚年的作品中体现得尤为明显。油画《圣·维克多山》(Montagne Sainte-Victoire,图1)没有清晰的分界线,只有通过渐变的色彩叠加而成的山体、乡舍和树丛,物体的独立性和区隔性由色块涂抹而非以线条勾勒。如果说这幅画作尚且呈现了可以辨认的物体,那么,在塞尚逝世前不久创作的《普罗旺斯的清晨》(Le Matin en Provence,圖2),则几乎完全排除了标画物体分界的轮廓线,取而代之的是色块的分立,画面极大程度地融合于色彩的交融和混杂之中[8]。

最后,以绘画的终极意义观之,不论是弗朗霍费还是塞尚,他们意欲表现的自然不仅是对客观景物的描摹,更包含着谛听自然的唤询、呈现世界的原初状态,进而传递实存的真理。弗朗霍费笔下被重重颜料遮蔽的裸体女子传递了画家对绘画真理的理解,即通过连续的点画和颜料的涂抹捕捉“严峻的,进而转瞬即逝的美”,迫使美在画面中显现自身,“那些不可战胜的画家……坚持到底,直至本性被迫赤裸裸显现出它真正的精神”[1]。同样,塞尚的绘画因捕捉到自然隐现之际的原初形态、捕捉到澄明与遮蔽之间的争执而走向对真理的解蔽,他曾言及希望自己的画作充当“一个混沌无序且稍纵即逝,乱糟糟的,缺乏逻辑或理性的连贯”的“表象自然”与“永恒的、可感的、可分类的,构成了大千世界的一部分”的“实体自然”之间的桥梁,从而“开辟出一片澄明的状态”[2]。可见,对于弗朗霍费和塞尚而言,绘画表征“自然”的终极意义在于走向对实存之美的发掘和解蔽。

弗朗霍费这一虚构人物的绘画理念,不论是表现对象、绘画技法还是对绘画真理的求索,都与晚年的塞尚十分相似。相比于左拉的隐射书写,巴尔扎克笔下的弗朗霍费是塞尚真正的艺术知音和文学原型,这也解释了塞尚为何对两篇文本有着天壤之别的评价。需要指出的是,塞尚把对自然原初形态的呈现、对自然真理的探寻作为绘画的根本朝向;左拉的自然主义理论虽然同样将“自然”视为艺术的指归,但他们对“自然”的理解存在本质差异。塞尚艺术实践中与左拉全然不同的“自然”向度,可以在《不为人知的杰作》所提出的绘画“真实”问题中寻得踪迹。

弗朗霍费既是伟大的天才画家,又是悲剧式的英雄。从表面上看,他的悲剧令人费解:作为才华横溢、经验丰富的绘画大师,他为何看不出自己的画作只是杂乱的颜料堆积,而一再坚持画面上是一位绝妙女郎呢?值得一提的是,弗朗霍费并非画不出裸体女子肖像,当蒲散进入大师的画室时,他看到了一幅自然庄重的女子画像并“欣赏不已”,但是弗朗霍费却指责这是“错误百出的作品”[1]。通过小说的叙述也可猜测,在层叠的颜料堆积之下,本来应该有一幅“一般意义上”的裸体女子肖像;而她最后之所以被层叠的颜料覆盖,是因为弗朗霍费始终认为已有笔触尚不足以真实地再现裸体女子的生命与美,他试图通过连续的点画不断趋向、靠近那个无法被把握的真实,却由于颜料的叠加而将画面变为一片“虚无”。对于弗朗霍费而言,以往艺术家追摹外在现实图景的努力是与真实背道而驰的拙劣摹仿,他面对女子肖像的不满与徘徊,源于他对根深蒂固、已成传统的“真实”图式的质疑,以及在此之外开拓探索的热望。

巴尔扎克通过小说提出的问题是,何为绘画真实、何以达到绘画真实?在巴尔扎克看来,已有的“真实”绘画典范是建立在心理原型和理性架构基础上的外在世界图景,是通过透视法、明暗色调和轮廓线表征的“摹仿图式”,而非“自然真实”。如弗朗霍费对古典主义绘画的批评:“你们的手重现了你们以前在老师那儿描画的模型。你们还没有直达形式的底蕴。”[2]弗朗霍费的悲剧源于他对这一问题的敏锐体认,却又难以在摹仿图式之外找到绘画真实的另一种可能,“他竭力寻求现实,却堕入无边的黑暗。总有太多的现实,我们越是尽力让它们显现出来,越是陷入深渊”[3]。弗朗霍费的“杰作”实际上是巴尔扎克对绘画何以“真实”的某种反讽性探索—画家在探索“真实”过程中反而破毁了“真实”;但弗朗霍费消解的是僵化的、古典主义式的真实,探索的是新质的、朝向未来绘画的新途。

《不为人知的杰作》不仅引起了塞尚的艺术共鸣,更成为他晚年对绘画“真实”的崭新求索;弗朗霍费悬而未解的难题,在塞尚那里打开了“视觉真实”的全新向度。在塞尚看来,“视觉真实”是绘画真实的可能进路,而“视觉真实”又包含两层意旨。

其一,“视觉真实”意味着由视觉目光这一媒介要素所通达、把握和呈现的真实图景。塞尚将“视觉逻辑”推至“绘画真理”的高度:“绘画首先和最终都是视觉上的事情。我们艺术的内涵就在那里,就在我们的双眼所见的对象里。”在塞尚看来,绝对外在的“客观真实”不過是虚幻的构想,观看者必须借助“目光”才能看见事物,因此唯有呈现于目光之中的形态才是事物的真实形态,这是可被认知的实存的唯一表征。在此意义上,他所追求的“自然”既非外在于主体的客观世界,也非完全诉诸心理想象的主观建构,而是主观与客观所交融的视觉图景—这种视觉图景通过“目光”这一媒介实现。塞尚之所以赋予色彩以高于线条之优先权,是因为目光总是不断颤动,自然界中的固定物体也就以一种游移不定的、不断消散隐匿的方式投映在视觉中,而难以拥有清晰的、绝对的分界线。当线条本身不再可感,色彩就成了表征视觉真实的唯一绘画语言,由此他断言:“色彩是我们的智慧与宇宙相汇合的地方。”[1]

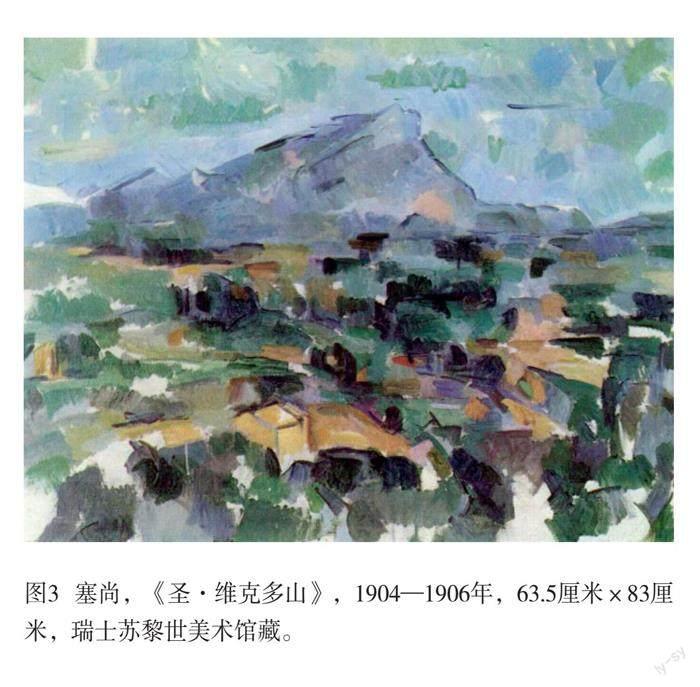

其二,“视觉真实”意指对观看动作和媒介要素本身的具象化。对于塞尚而言,绘画是被看者与观看者的统一,他看到外在景象的同时也看到自己观看的目光,或者说,他通过看到自己观看的目光而看到真实的景象。这正如塞尚的杰出阐释者梅洛—庞蒂所言,“与其说我看见了它,不如说我依据它或借助于它来看”[2]。因此,“视觉真实”不仅仅意味着呈现视觉中的景象,更是对观看动作和视觉目光本身的图示化呈现,这在塞尚晚年的画作中表现得尤为明显。在塞尚于1904至1906年间重新创作的组画《圣·维克多山》(Mont Sainte-Victoire,图3)和1906年创作的《莱弗斯的花园》(Le Jardin des Lauves,图4)中,画面不再像早年那样由颜料填满,而是露出了大小不一的空缺;在色彩所标画的笔触形态下,事物兼具相互分离的坚实性和相互融合的同一性。塞尚的每一次下笔,画面上每一个独立的色块,都像他视觉目光的一次投映,都像眼睛朝向对象的惊鸿一瞥。他如同一把“无意识”的刷子一般将目之所及的色块忠实地记录下来[3],色块是自然与艺术家生命的完美交融。画布上的空白不妨理解为塞尚游移不定且分散的目光未及之处,对未看见的色彩,塞尚宁愿留下空白也不愿想象性地填充颜色,它们是塞尚描画观看性目光、朝向视觉真实的明证。正如评论家所言,塞尚的“每一笔都倾向于与它邻近的色块保持一种视觉上的分立……它促进了艺术家对于瞬时的、连续的知觉(sensation)的回答;这些感知组成了画家的视觉”[4]。

因此,塞尚绘画中的“自然”意指朝向感知媒介的“视觉真实”,他以视觉把握的事物原初样态为呈现对象,独立鲜明的色块成为目光投映动作的具象化表征。需要指出的是,塞尚对“自然”的理解和他朝向“视觉真实”的绘画理念并非一以贯之,恰恰是在小说《杰作》出版(1886)前后,其绘画中知觉性笔触才明显增加,显示出迥异于以往的视觉新质。如罗杰·弗莱(Roger Fry)所言,“在1870年代后期和1880年代早期的绘画里,我们发现塞尚已经获得了持续一贯的方法。……但在1885年前后,他的手法中一种激进的变化已非常明显。阴影线的笔触变得越来越空灵,厚涂也变得越来越薄”,“塞尚似乎要尽可能放弃将画布涂得满满的做法,以至于这里那里出现了一些白色的细微空隙”[1]。巧合的发生并非偶然,这或许是塞尚对左拉在《杰作》中隐含批评的回应,又或许是因为与左拉“分道而行”的决裂,使塞尚进一步认识到自己与友人艺术理念的根本分歧,从而坚定了他晚年探索绘画朝向“视觉真实”艺术新途的决心。

三、通往知觉世界的艺术新途

通过上述分析,左拉与塞尚对“自然”的相异理解逐渐得以清晰呈现。左拉追求外在的“客观自然”,塞尚则朝向由目光所触及的、处于主体与客体交汇点中的“视觉自然”。“客观自然”割裂了主体与客体、创作者与外在世界的联系,而落入“绝对自然主义”的窠臼;“视觉自然”既非浪漫的主观想象,也非基于科学理性的客观建构,而以目光为媒介来表现对象,是处于艺术家与自然客体、主观与客观交汇点上的视觉图景。左拉希望自然主义艺术家的“视野”成为毫无扭曲、完全透明的屏幕,“非常坦率地面对自然,把自然整体还原出来,毫无剔除”[2],也就是排除任何媒介要素在艺术作品中的显现。塞尚的努力恰恰建基于对透明性的拒绝和对感知媒介要素的凸显之上,他以纯粹诉诸视觉的目光把握外在事物,并且力图呈现观看时目光所投映的原初形态。塞尚曾言:“由自然而作画并非摹仿客观物体,而是呈现艺术家的感知(sensations)。”[3]因此,对感知媒介的捕捉、洞察和图示化呈现,成为塞尚朝向“自然”的重要维度。

此外,相较于左拉所拥护的“理性框架”,塞尚则倾向于“感性逻辑”。塞尚认为,所谓科学定律并非自然本身,而是理性对自然的扭曲和异化,“这些科学从自然中产生,但对自然的回报有限,如果有,也是关注自身的权利”[4]。科学主义看似建立在对自然的剖析之上,但其实质是制定先验框架,然后以实验的方法拷问自然,将自然强迫性地纳入理性的先验框架中。如左拉的“实验小说论”,即预设了遗传定律和环境决定论是所有社会现象的根本动因,然后开展“文学实验”,以小说情节走向来证实科学定律,其中隐含以科学维度否定人与自然感性关联的真实性、以理性框架规约和窄化存在向度的偏谬。塞尚则与此相反,他试图摆脱科学理性的遮蔽,通过视觉真实的表征重新建构人与自然之间的感性关联,恢复“不可见者”的可感性,使观看者真正看到世界的丰富性、经验的复杂性、存在的不可归约性。塞尚希望自己的画作具有“教谕”意义,“教会他们如何从绘画的观点来理解大自然”,也就是赋予观看者感性地、知觉性地“观看”世界的能力—“如果我能通过我色彩的秘密让别人经历我所看见的,他们难道不会获得宇宙更为惯常(habitual),但是也更加丰富和令人愉悦的感受吗?”[1]

可见,左拉与塞尚在“何为自然”的问题上存在本质分歧:左拉拥护“理性框架”下的“客观自然”,塞尚则朝向“感性逻辑”中的“视觉自然”。然而,不论是左拉还是塞尚,他们无一例外地将自己所追求的“自然”视为艺术真实本身。因此,这一分歧所关涉的根本问题是,何为艺术真实、如何朝向艺术真实?在笔者看来,左拉追求的“客观真实”只是一种理性图式的内部求真,塞尚绘画探索的“视觉真实”则开辟了朝向知觉世界的艺术新途。

在左拉的理论视域中,“客观真实”的基点在于理性架构,即借鉴科学实验方法精确地描摹、复刻现实。但是,左拉将“科学理性”等同于“真实”的论断并非不证自明。他力图以科学方法排除主观媒介要素对外在现实的歪曲,却忽视了“科学理性”这副透镜本身也是一种媒介,参与了对现实的构造,具有扭曲、异化,并使自然变形的危险。如前所述,实验科学规训自然的悖谬在于,它以先验观念操纵自然并使它变形,却又披着科学实验的虚幻外衣,预设理性的观念为自然的真实回答,并进行循环论证。这是一种以科学证明科学、将自然完全纳入理性规训的狂妄自大。梅洛—庞蒂的话语或许道出了左拉以理性框架规约感性联系的深层理念:“知觉和科学的关系就好比表面现象和真正现实之间的关系。我们的尊严就在于投进理智的怀抱,就在于相信只有理智才能向我们揭示世界的真理。”然而,正如梅洛—庞蒂所质疑的,科学能否在真正意义上提供一幅“完备的、自足的并且在某种意义上封闭的关于世界的表象”[2]?

“客观真实”更深层的谬误在于其中隐含了这样的逻辑:存在一个独立的、为科学理性所把握的外在客观世界,而这个客观世界能够排除主观感知的介入和参与。但是,如果客观现实能够完全排除媒介性,那它又是如何投映到主观心灵中的?如果知觉不参与现实的构成,那么人何以可能感知“感知”以外的事物?可见,左拉对于客观真实的设想是一种理性自我建构、自我运作的虚幻世界图景,他忽略了媒介参与本身所构成的现实维度,而追求一种主客全然二分的“绝對自然主义”。这与他竭力反叛的浪漫主义所呈现的问题—割裂、对立主观感知与客观世界,并无二致;甚至,由于左拉将现实排除于主体感官之外,他理想的“真实”只是诉诸心理原型和理性逻辑的狂热想象,是“浪漫主义最顽固最隐蔽的形式”[3]。

因此,自然主义艺术真实观将科学先验构想的世界图景作为“自然”本身,蕴含着诉诸认知图式和理性运作,而背离知觉所把握的真正实存的谬见。就此而言,左拉的绘画理念看似追求精确无误地摹仿“客观真实”,却由于其摹仿对象本身的虚幻性、想象性和建构性,而囿于理性图式的内部求真,最终与实存渐行渐远。梅洛—庞蒂将这种绘画语言称为“想象物”(limaginaire)。他认为,“想象物”非常远离“现实物”(lactuel),因为“想象物”不是依据朝向实存的视觉相似性,而是诉诸理性本身的建构性来摹仿世界,它“没有向精神提供一个去重新思考那些事物的各种构成关系的契机,而是向目光提供了内部视觉的各种印迹(以便目光能够贴合它们)”;想象物是“从内部覆盖视觉的东西,提供了实在物的想象结构”,也就是说,它们以理性构想的世界图景来遮蔽视觉目光所见的真正实存。但是,唯有成为“感觉活动的双重性使之得以可能的外部的内部和内部的外部”[1],换言之,唯有借助知觉这一主客体的媒介,呈现事物在感知中的本然样态,绘画语言才能在与“真实物”相似的意义上成为朝向“知觉真实”的“现实物”。

塞尚清晰地把握到了自然主义真实观内含的悖论,他批评其为“用想象以及与此相伴的抽象代替现实”,因为它所指涉的是由理性想象建构的虚幻世界图景,并且错误地把这一主观建构本身比附为客观真实。塞尚批评道:“外观、自然的附带景象不过是对他们自身天才的召唤。世界的真实,对宇宙的看法—他们在自身之中寻求这些事物。”[2]对塞尚而言,以科学为中介摹仿理性图式的做法只能与真实背道而驰,一幅绘画只有在唯一一种意义上方可接近并表现实存,即世界图景在他视觉中的接近、发生和变形,“画家寻求的所有这些客体并非全都是一些真实的存在”,“它们只有视觉上的实存”。而塞尚绘画创作的意义恰好在于,捕捉事物在目光之中颤动、生成的形态,将视觉媒介中的自然图景具象化并且真实地呈现于画布之上,展示外在于理性框架的、纯粹诉诸视觉的世界本然样态;甚至,他在绘画中捕捉并定格观看的瞬间,通过色块的分立与交叠而将观看动作本身投映在绘画中,从而教给观者如何去“看”,共享“看见”世界实存样态的惊奇和美妙。塞尚的绘画看见了存在于我们与世界感性联系之中的“不可见者”,从而发现我们与现实物之间的关联。这正如梅洛—庞蒂所言,“它把可见的实存赋予给世俗眼光认为是不可见的东西,它让我们无需‘肌肉感官就能够拥有世界的浩瀚”[3]。

“视觉真实”是塞尚绘画的唯一主题,同时也关涉着他朝向知觉世界的艺术新途。如果说,左拉的绘画理念因科学媒介的介入而囿于对理性图式的摹仿;那么塞尚的绘画则因朝向视觉真实,而开辟了艺术表征“知觉世界”的全新可能。塞尚创造性地将“目光”这一媒介从被遮蔽的状态中拯救出来,使之倒转为绘画的表现对象,成为事物实存的载体和证明。知觉世界不再是理性架构的附属和规训,艺术成为知觉的鲜明表征和生动呈现,由此“坚定地迈入了如此一来所应许给它们的领域”[4],引领我们走向对知觉世界的发掘、探寻和重建。更重要的是,这一做法赋予了绘画“自成世界”的实体性意义。文艺复兴以来的绘画致力于通过精准的笔法描摹出逼真的图景,而未能脱离摹仿与再现—不论是以宗教为主要题材的古典绘画,还是关注社会场景的现实主义绘画,乃至追求“客观真实”的自然主义艺术,无一例外地试图摹仿作为外在客体的某物。如此,“绘画的目的就会是酷肖,绘画的全部意义就在于画布之外,就全部在画作所意指的东西那里”。而塞尚绘画的意义并不在于摹仿那些外在的、由观念先验建构的物体,在那些交叠的色块和凸显的笔触之中“没有任何对自然性事物的指涉”;他的目的“从来不是召回此件物本身”,而是在画布上“制作出一场自足的景象”。这一“自足的景象”即目光所把握、投映、呈现的视觉图景,绘画表征的是自成一体的知觉世界本身。塞尚的作品并不摹仿外在世界,而是建立一个世界,自成一个世界;观看者的目光在其中获得的并非某种已成定式的理性图式的投映,而是“按照画布上落笔痕迹中处处都在无声地给出的指示去凝视、去知觉这画作”,从而逐渐迫近、构建知觉世界,去领悟那“自主而原发性的丰盈”[1]。塞尚对视觉真实的探索,开辟了艺术背离摹仿外在现实、朝向知觉世界的全新向度,这在毕加索和马蒂斯的立体主义绘画[2],以及贾科梅蒂的雕塑[3]那里,可以寻得并不遥远的艺术史回响。

结语

在重重压力下进行反叛传统的艺术探索,是左拉和塞尚的共同志趣所在。两人不约而同地将“自然”作为艺术的终极朝向,但他们的艺术真实观存在本质差异,最终走向殊途。左拉的自然主义理论追求基于理性框架的“客观真实”,但由于忽视感知媒介的现实参与而将主体与客体全然二分,“客观真实”本质上指涉由理性话语自在运作、建构的想象性真实。囿于理性图式的内部求真,是左拉真实观的悖论和艺术探索的局限。塞尚同样将“自然”作为绘画的表现对象和终极真理,但他的“自然”意指在感知媒介中的“真实”,即捕捉视觉所呈现的事物原初形态,将观看动作本身具象化并投映于画布之上。塞尚以视觉把握世界的方式重建了人与世界的感性关联,将之解蔽为理性所遮蔽的“可见者”,并带至澄明状态。以感知为媒介的“视觉真实”和以科学为中介的“客观真实”,是晚年塞尚与左拉艺术理念的根本分歧。塞尚对以自然主义为代表的艺术真实观的疏离,开辟了艺术表征自成一体的知觉世界的未来向度。

责任编辑:崔金丽