我变成了猫

2023-08-29黛博拉·艾里斯

黛博拉·艾里斯

做了猫,最好的事情就是,啥都没我的事。

哦,要是我故意蹿到一个头顶着一大盘面包卷的人跟前,致使他绊了一跤,面包卷飞到老伯利恒窄巷子的礼品店里,估计那是我的事。(其实我不止一次这样干过!)不过没人会小题大做地责骂我,没人会想着惩罚一只猫,也没人会那么麻烦地去拘留一只猫。

我就是一张活的监狱免行卡。

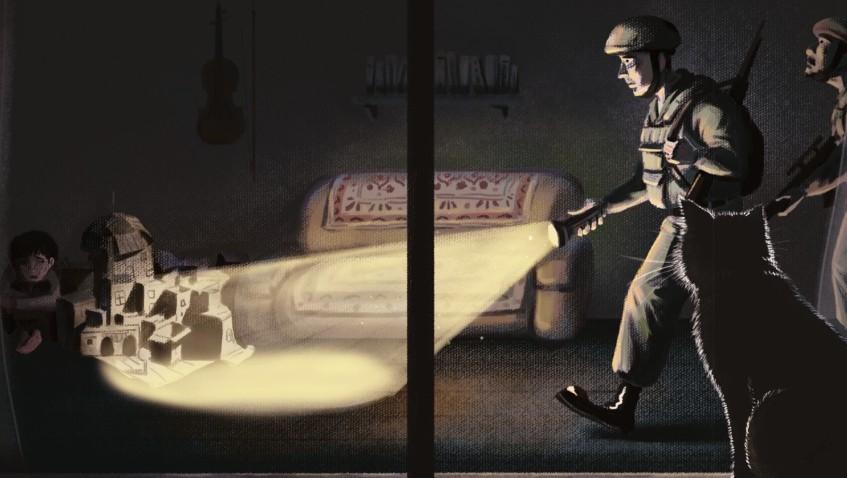

那么,有个男孩躲着又怎样?士兵占了他的家又怎样?

他可能有麻烦又怎样?

没我的事,不是我的问题。

我闻出那男孩的气味时,就是这样提醒自己的。

“不关你的事,”我对自己说,“你自己的麻烦就够大了,困在这么个可怕的地方,有跳蚤,还没电视。那个躲着的男孩又不会帮你的忙。所以,你干吗要帮他呢?”

这让我的思绪直接飘到了原本该在的地方,飘到了我死前大部分想法和情感环绕的地方。

我痛恨我的班主任。

她应该为我的死负责。也就是说,自那以后发生在我身上的所有事情,也都该由她来负责。

她从一开始就跟我过不去。

她是利哈中学新来的老师。暑假结束,我回到学校,期盼八年级的老师还是哈钦斯先生。他在课堂上会讲笑话,而且快要退休了,不介意学生们都在做什么,只要别出声就行。但是,今年夏天他得心臟病去世了,我打算混一学年的计划泡汤了。他走了,这个新老师来了。

第一天我走进她的课堂时,只不过迟到了五秒,她就着实让我头疼了一下。

她什么都没说,只是用冷冰冰的眼睛看着我,对我的微笑一点儿回应都没有,那可是大部分成年人都会觉得很真诚的微笑。

我马上把她猜了个大概——四十岁,失意、健忘、早就不年轻了,离退休却还远着呢。她的头发烫成又短又小的卷,就像狮子狗的毛,卷边有了灰白色。她穿着单调的海军蓝色连衣裙,看起来更像个警察,而不像老师。

我本想盯着她再看看,却迅速露出胜利的微笑,让她知道她没有吓到我。随后,我在教室后头找了个座位。我喜欢坐在后头,这样就能将一切尽收眼底。我需要掌控大局,这样才能知道该捉弄谁。

“我是西兰女士,”新老师说,“以后我就是你们的班主任了,我也教你们的历史和文学课。”

我把对西兰女士的印象用短信发给了朋友约西,她在本校另外一个班,也读八年级。我一边编辑短信,一边看这位老师。我成绩还不错,只要假装在听,老师们一般不管我。

西兰女士吧啦吧啦地讲着学年开始常有的那一堆废话,我没有听,忙着给她取各种外号。西兰(sealand)让我想起海豹(seal)和海象(walrus),不过还是不太相称。“西”也可以听成“稀”,所以我想到了“稀烂”。我们可以叫她稀烂女士。

“大家都对自己的座位满意吗?”老师问道。

“有人想换座位吗?这是你们唯一一次机会。”

约西回了短信,她对“稀烂女士”这个绰号的评论让我发笑。

“ 好,”老师说,“所有人抬起你们的桌子,调转一百八十度。”

我隐约感觉到周围的混乱,其他孩子都在判断老师是不是认真的。不过,因为约西也发来她老师的绰号,所以我没太注意周围的事。

这时,我的手机被抢走了。

“喂!”

我不由自主地喊了出来。对付老师,首要原则就是要让人感觉你是跟他们站一边的,任何直接表达异议的行为都会让他们记住你,我可不想让他们记住这种不好的事情。

老师在教室后方静静地站着,此刻,这里已经是教室前方了。她手里拿着四个手机,其中一个是我的。

我突然意识到,我是唯一没按她要求转动桌子的孩子。我在众目睽睽之下开始搬桌子,觉得很蠢。稀烂女士一直静静地等着我搬完,更让我觉得自己蠢到了极点。

“你们都接到通知了,学校董事会禁止学生使用手机。你们要是想更改规定,欢迎按民主程序来,在董事会上设一个代表团。”

“放学后我们可以拿回手机吗?”有人问道。

“欢迎你们的父母随时来取回手机。”

我努力挤出个微笑来:“我妈妈得知道怎么联系上我。”

“那么,你或许可以把学校的常用电话分享给你妈妈。”稀烂女士说,“上课前,我再说点儿别的事情。这一年跟以往任何一个学年都不同了。我笃信的是尊重——给予尊重、获得尊重。我从一开始就尊重你们所有人,因为你们今天来了,准备开始学习。我对你们作为个体的尊重会随着这一年的流逝要么增长,要么衰退。选择增长还是衰退,全靠你们的态度和行为。我不是你们的朋友,不是你们的家长,而是你们的老师,我对这一角色的定位很高,也希望你们对自己定位高一点儿。如果做到了,我可以保证,离开这间教室时,你们将对自己大脑的力量充满了敬畏。”她继续絮絮叨叨地说我们的任务是跟上她的步伐,而不是让她追在我们后头。还有,作业如果交迟了,就只能得零分,除非预先得到她的许可。另外,她会在午餐时间举行例会,讲时间管理的问题。

“这种例会是对全校开放的,”她说,“门口会有签到表。我建议你们早点儿签到。”

随后,她分发了一份声明协议,每人一式三份。

“这是你们跟我之间的合约,”她说,“上面明确说明了我的要求和期望,也列出了我们将一起学习的东西,以及主要的任务。你们的父母,还有你们自己,都要在三份合约上签字,我也一样。一份由你们的父母保管,一份由我保管,最后一份你们自己保管。我喜欢在沟通中把话说明白了,这世界模棱两可的事情太多了。”

“她不能让我们签这个。”我低声跟对面的女孩说。我父母是律师,对于合约,我有些了解。

“你有异议,克莱尔?”“稀烂”问。

“不能强制任何人签合约。”我说,“要是我们不愿意签呢?”

“欢迎叫你的父母来见我,一起探讨你的异议。”

她一下子把所有问题都回答了。

我才不会把合约拿给父母看呢,不过我一点儿也不担心,因为我擅长伪造他们的签名。

“我要说清楚一点,”老师说,“明年你们就上高中了,再过那么几年,你们就是法定成年人了。今年是为以后做准备,你们该长大了。”

说到这儿她笑了一下,就像吸血鬼的微笑。“乐趣也是会有的。一旦你们被当作成熟的学生来对待,不再是需要人照顾的小孩子,你们就会发现学校比以前有趣得多。现在就乐一乐吧。你们相互讲讲故事,让教室里闹起来,别那么井然有序的。明白我的意思吧?”

所有明眼的孩子都赶紧讨论起来。我利用这段时间给父母想了个故事,编排我怎么弄丢了手机。他们本来让我保证过,不带手机到学校来的。

“埃拉,埃拉,集会要开始了!”

这叫声打断了我的思绪,声音很大。离我躲藏的小房子不远,有人在说话。

“听见了,别喊了。”

新的一天又开始了。

又一个血腥的日子。

我发现,我现在能听懂人类所有的语言。

我是这样搞明白的:当时我在伯利恒市中心的马槽广场上,那里有很多游人在吃午餐,落下了些食物。有人拍照时把半个汉堡留在了盘子里,时间足够我好好享受这一餐!

我在马槽广场的咖啡馆里,在那些吃着冰激凌的游人的腿间闲逛。很多人是跟旅行团来的,有导游拿着法国、日本或印度的国旗。有穿纱丽服的女人,有身着五彩缤纷的非洲衫的男人,也有头上裹着黑巾的女人。阿拉伯女人包着头巾,希腊的神职人员穿着黑色长袍。

很明显,这里的人们来自世界各地。我听了所有人的对话,觉得奇怪,怎么每个人都说英语。

后来我意识到并非所有人都说英语,而是不管他们说什么,我都能听懂。

一开始我觉得很酷,四处游走,听人们交谈,很高兴自己什么都能听明白,谁的话都可以偷听!后来,我醒悟过来,我听到的那些,是多么无聊啊。

“洗手间在哪儿?”“你看到没,他们一杯可乐收多少钱?”“你要是再这样,下次我们就把你留在家里,让艾里斯阿姨看着你。”“很多没用的东西可以塞到随身行李包里,我可不想额外付费托运,现在就记在脑子里吧。”“往这边走,有很多漂亮的圣地紀念品。”“那边有厕所吗?”

我也能听懂动物的语言,听得清清楚楚,就好像他们说的是英语。他们的对话也一样没趣。大部分时候他们都在谈论食物和人类做的蠢事。拴着绳套的狗狗说想要逃跑。猫咪觉得他们比别的生灵都优秀,对一切都嗤之以鼻。鸟除外。鸟会拿猫咪开玩笑,前提是他们要跑得够快。

不管是人还是动物,都没有谁会来问问我,看我好不好,需不需要帮忙。他们都很自私,全部都是自私鬼。

不管怎样,我还是在毫无帮助的情况下搞明白了,其实只有两种语言——人类的语言和动物的语言。这两者之间的区别就在于:动物不会撒谎,或者说,他们不撒谎。确实,他们没理由去撒谎。人类听不懂他们说话,其他动物则不会相信他们的话。这对我来说太糟了,因为,我做女孩时,最擅长的就是撒谎了。

所以,两个士兵用希伯来语讲话时,我可以听懂。大街上的人们说阿拉伯语时,我也能明白。

不过我只能发出猫的声音。我脑子里是在说话,但嘴里发出的是喵喵声。

曙光渐渐驱散了黑暗。艾伦偶尔对着袖珍录音机说话,对先前说的“一切安静”进行了重复更新。两个士兵继续翻弄背包,把东西摆开,他们要在这屋里住下来。我靠过去仔细看他们。

我喜欢偷东西,做女孩的时候就喜欢,现在做了猫,还是喜欢。

我儿时是个非常好的小贼。我在衣柜后边藏了个鞋盒子,偷来的小东西都放在里头——从一个同学那里偷来的橡皮擦,另一个同学那里偷来的尺子,从老师课桌上顺手牵来的记号笔,还有我妹妹最爱的“小马驹”,以及从我妈妈珠宝盒里拿来的胸针,爸爸一直放在桌上球洞里的匹兹堡企鹅队的冰球。后来我开始拿更加值钱的东西,比如学校更衣室中某人健身包里的手表,美术课上的一套颜料,还有钱,不管多少,只要能拿到。

我当然是把钱花了,把东西留下。半夜睡不着的时候,我喜欢赏玩那个藏宝盒,想到人们四处找东西却找不着,而东西却在我这里时,只觉得自己是那么威武强大。

我死了以后,估计有人穿过我的衣柜,找到了那个盒子。我的家人本该让那个房间作为某种圣坛,一切保持原样的。不过我妈妈太讲求实际了,很可能让波利搬了进去,然后把波利的房间变成书房,这样她在家工作时,就不用跟我爸爸共享空间了。

我希望找到那盒东西的人是波利。我对她不是很好,不过她从来没告发过我,哪怕是我死了以后。

这么一听,好像我是个真正的坏人了,其实我不是。我本可以偷更多更多东西的,但我没有那样做。而且,我也不是总对波利那么坏。有时我们会一起在爸爸书房门外偷听里头的对话,他在帮客户写遗嘱,我们可以听到谁将得到些什么。那真是件好玩的事情,那时我会对她很好。

有一次,我们听到我班上一个男孩的父母在里头的谈话。他们在问我爸爸划分遗产的事。

“我们的女儿冰雪聪明,儿子呢,应该成不了什么大器。”他们说,“那我们留给他们的财产数额,非得一样才行吗?”

我从来没把听来的话告诉那男孩。我本来可以那样干的,但到底没有,因为我知道那样会伤害他。所以,我没那么坏,我觉得自己其实就是个很普通的人。

那两个士兵各自打开自己的包,开始对东西进行分类。我决定到地上去,凑近了瞧瞧,看有没有我想要的东西。

我钻进了其中一个包,用鼻子推挤周围的东西,寻找喜欢的物件,这跟购物有点儿像。

“喂,小猫咪!到背包里来了!”

我任由那个叫艾伦的士兵用手指抚摸我脖子后头的毛,甚至决定开始打呼噜了。“她喜欢我,”艾伦说,“这猫漂亮吧?”“这是我见过的最丑的猫,”西姆哈说,“这片土地上到处是丑陋的猫。”

“别理他,猫咪小姐,”艾伦就像跟婴儿说话似的对我说,“我觉得你是最漂亮的猫咪了,没错,你最漂亮。我妈妈肯定会把你喂大,用不了多久,就让你看上去油光滑亮的,标致极了。”

我听到外面传来了脚步声。两个士兵赶紧就位,一个去看望远镜,一个拿起了枪。这座城醒来了。