玉米产量对氮肥的响应因素研究

2023-08-26孟亚轩马玮姚旭航孙颖琦钟鑫黄山瓮巧云刘颖慧袁进成

孟亚轩, 马玮, 姚旭航, 孙颖琦, 钟鑫, 黄山,瓮巧云, 刘颖慧, 袁进成*

(1.河北北方学院农林科技学院,河北 张家口 075000; 2.中国农业科学院作物科学研究所,北京 100081)

氮素是作物生长的关键调控因子,施用氮肥是作物提质增收的重要栽培措施。氮肥肥效受耕作方式、气象条件、土壤结构等多种因素影响[1‑2]。科学的氮肥施用模式是提高氮素利用效率、合理利用环境资源、实现可持续生产的重要环节[3]。玉米是我国主要的粮食作物和饲料来源,在我国作物生产体系中占据重要地位。然而,随着耕地面积的减少、玉米需求量的增大,供求矛盾日益突出[4]。同时,在实际生产过程中,农民为追求产量的提高,往往过量施用氮肥,导致土壤中氮素富集引起土壤酸化,进一步阻碍了玉米的可持续生产[5‑6]。因此,明确氮素施用对玉米产量的调控机制、阐明土壤结构及施氮方式等不同氮肥施用条件下的产量变化特征、构建合理的氮肥管理体系对提高玉米产量及实现可持续发展具有重要意义。

目前,关于施氮对玉米产量的影响已开展大量研究。李明悦等[7]研究发现,施氮量为195 kg·hm−2时鲜食玉米产量最高,氮肥利用效率为20.55%。 宁芳等[8]研究发现,基施氮肥150 kg·hm−2时,玉米的产量、水分利用效率和经济收益最佳。张学林等[9]通过3年的大田试验发现,施氮量为300 kg·hm−2时玉米产量最高,较不施氮平均增产39.87%。邬小春等[10]发现,施氮量为180 kg·hm−2时玉米产量达到最大值,不同氮肥种类间差异不显著。费永红等[11]通过比对不同玉米品种在不同氮肥施用条件下的产量变化发现,不同玉米品种对施氮量的响应机制存在差异,桂单0810 的最佳施氮量为345 kg·hm−2,桂单1125 为138 kg·hm−2。刘永花等[12]研究发现,施氮量为138 kg·hm−2时玉米产量最高,不同追肥时间处理的穗粒数、千粒重差异显著。然而独立的田间试验具有其时间、地点的特异性,难以在全国尺度上准确反映其响应机制。魏欢欢[13]通过汇总187 项玉米田间试验,综合考量黄土高原旱地区域栽培措施对玉米产量的影响,发现氮肥用量为225~300 kg·hm−2时,玉米产量最高,达7 928.7 kg·hm−2,对该区域的氮肥施用具有一定的指导意义,但该研究具有一定的区域特征性,且并未涉及综合氮肥管理对玉米产量的影响机制。同时,已有研究结果间的分歧为确立高效的氮肥施用模式带来了诸多不确定性。施氮效应是否具有区域性,气候条件、施氮方式和土壤理化性质是否会影响施氮的效果,这些问题均难以由常规的独立田间试验研究得出。因此,本研究在全国尺度上通过整合近30 年施氮量提升玉米产量的大田试验数据,利用Meta 分析,定量分析不同施氮量在不同区域、不同土壤特征、不同气候特点的条件下对玉米产量的影响,旨在构建系统高效的氮肥管理模式,为玉米生产中氮肥的合理施用提供参考。

1 材料与方法

1.1 数据来源

本研究通过中国知网、维普资讯、万方数据库,利用文献关键词搜索功能,以“玉米”“氮”和“产量”为检索源,并通过以下标准进行文献质量评估及筛选:①试验以玉米为研究材料并进行田间试验;②包含空白对照和施氮处理,施氮量明确、其他肥料水平一致;③文献中包含试验组和对照组的重复值和产量。利用图形转化工具Webplotdigitizer 进行数字化处理,最终获得78 篇文献,构建525 个独立数据集。提取种植区域、土壤有机质、气象条件等试验参数作为解释变量,具体分类如表1所示。其中,试验区域包含507组数据,年平均气温包含173 组数据,年平均降雨量包含215 组数据,施氮方式包含440 组数据,土壤有机质含量包含466组数据。

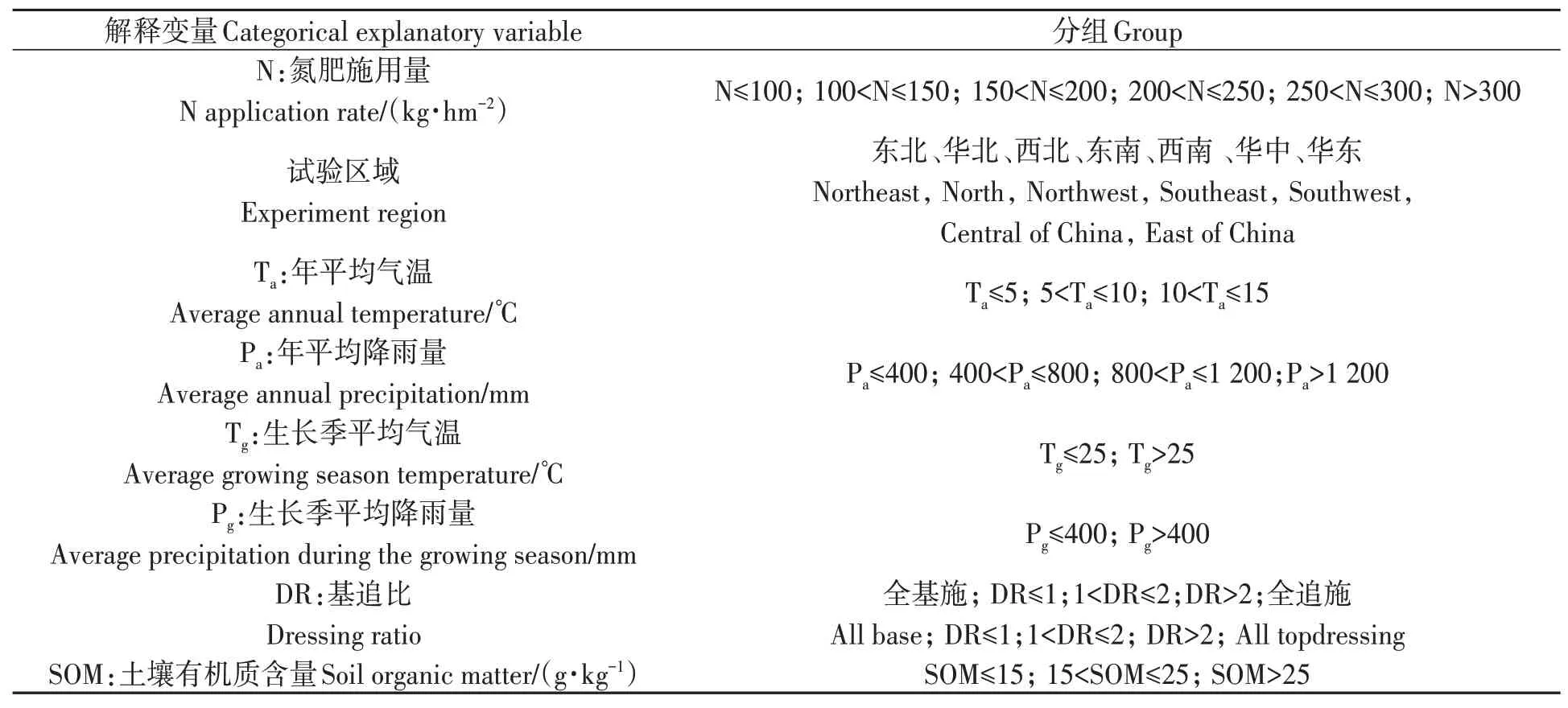

表1 试验解释变量分类Table 1 Classification of experiment data

1.2 数据处理

计算氮肥偏生产力(partial factor productivity of nitrogen, PFPN)[14],公式如下。

式中,PFPN为玉米的氮肥偏生产力(kg·kg−1),Y为玉米产量(kg·hm−2),N为对应施氮量(kg·hm−2)。

1.3 Meta分析

1.3.1效应量计算 利用反应比(response ratio,R)的对数作为效应量,用来衡量施氮对玉米产量的影响,计算公式如下。

式中,X1和X0分别代表试验组和对照组的均值。

计算施氮对玉米产量的效应YN,若YN的95%置信区间小于0,则说明施氮对玉米产量具有显著的负效应;等于0 说明不显著;大于0 说明具有显著的正效应[15‑16]。

1.3.2异质性检验 利用异质性检验确定效应模型:若PQ<0.001 则选用随机效应模型,且需要引入揭示变量解释异质性来源;反之则选用固定效应模型[17]。

1.3.3亚组分析 通过引入不同试验参数,阐明施氮量在不同背景下对玉米的产量效应。运用随机效应模型计算不同因素对玉米产量的效应量,计算方法与上文一致。

1.3.4发表偏倚检测 通过计算失安全系数,判定结果是否具有发表偏倚性。若失安全系数>5n+10(n为数据量),则说明结果不存在发表偏倚;反之则存在[18]。

1.4 统计分析

利用Excel 构建本地Meta 分析数据库,通过MetaWin 软件进行Meta 分析,利用SPSS 进行相关性分析,利用Origin 2018软件作图。

2 结果与分析

2.1 施氮量与产量、氮肥偏生产力的关系及发表偏倚

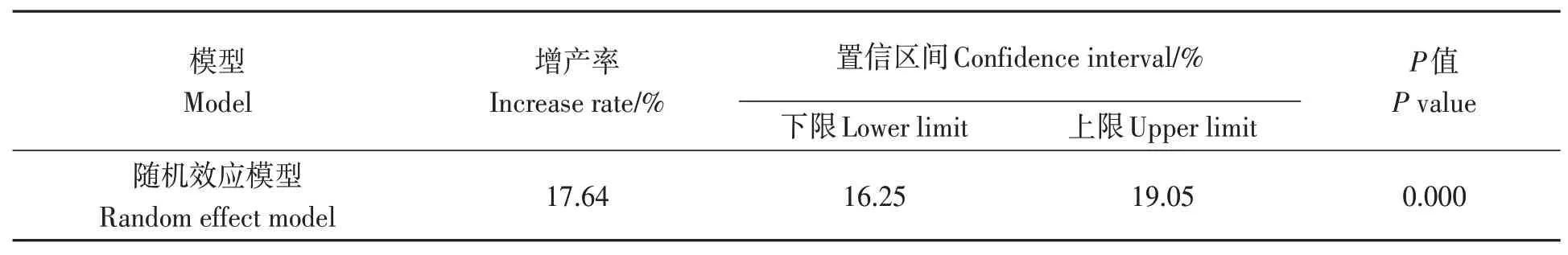

采用随机效应模型计算施氮量对玉米产量的平均效应值,结果(表2)表明,施氮可以显著提升玉米产量,增产率为17.64%(16.25%~19.05%)。异质性检测结果表明,该结果具有显著异质性,需引入解释变量。失安全系数为3 075 981,远大于5n+10,说明本研究结果可靠。

表2 施氮量对玉米产量的平均效应值Table 2 Average effect size of maize yield under nitrogen application

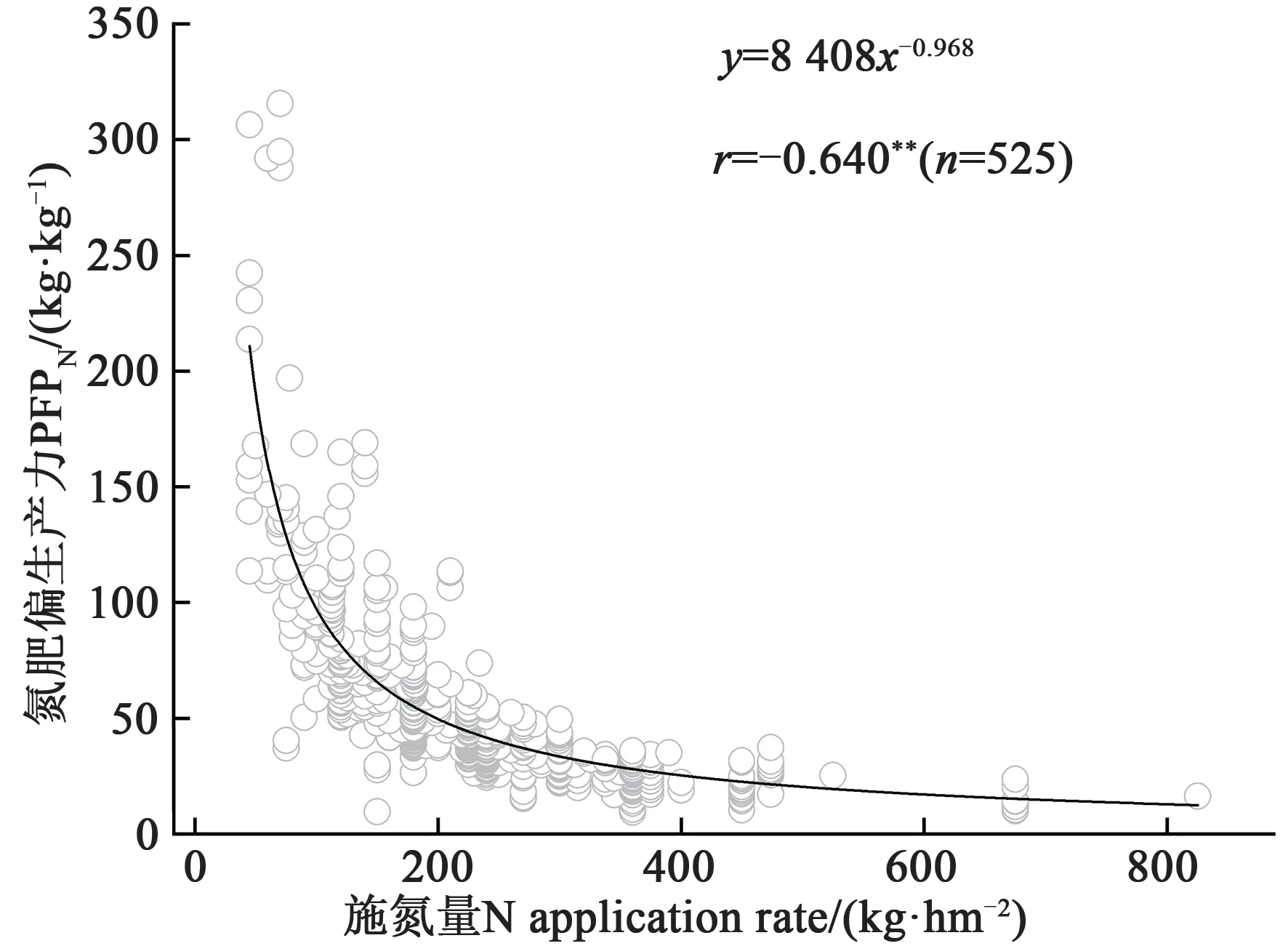

由图1可知,施氮量和玉米氮肥偏生产力呈极显著负相关,相关系数为0.640,说明随着施氮量的增加,单位施氮量可获得的产量回报逐渐递减。

图1 玉米氮肥偏生产力与施氮量的相关关系Fig. 1 Relationship between PFPN and N rates

2.2 不同亚组下施氮对玉米产量的影响

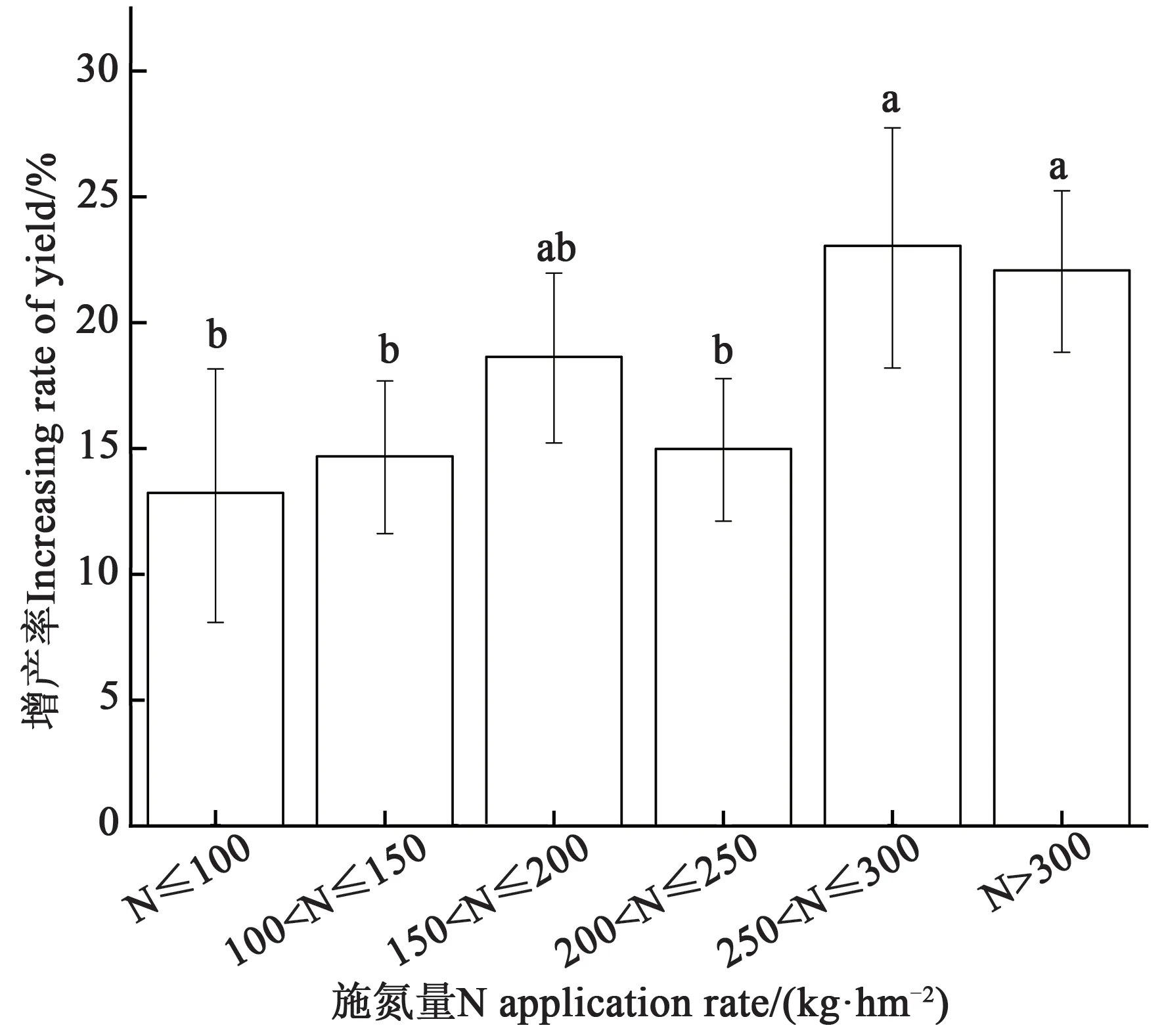

2.2.1不同氮肥用量对玉米产量的影响 不同氮肥用量(N)对玉米产量的提高幅度不同,随着施氮量的增加表现出先上升后下降再上升的趋势(图2)。不同氮肥用量对玉米产量的增加幅度不同,当N≤100 kg·hm−2时,平均增产13.22%;当100

图2 不同氮肥用量玉米的增产率Fig. 2 Yield increase rate of maize under different nitrogen fertilizer rates

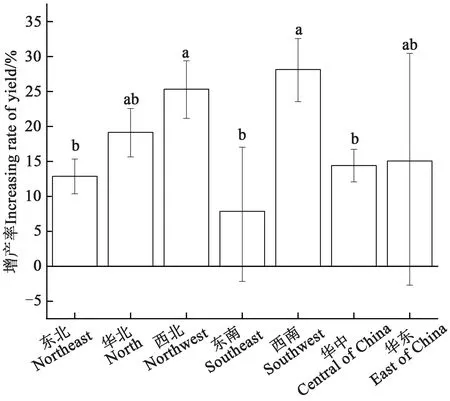

2.2.2不同试验区域条件下施氮对玉米产量的影响 不同试验区域条件下施氮对玉米产量的影响存在显著差异(图3)。其中,西南地区施氮处理平均增产最高,为28.15%;东南地区平均增产最低,为7.86%;其他地区施氮对玉米产量的增产效应分别表现为:东北地区平均增产12.87%,华北地区平均增产19.16%,西北地区平均增产25.33%,华中地区平均增产14.42%,华东地区平均增产15.06%。

图3 不同试验区域条件下玉米的增产率Fig. 3 Yield increase rate of maize under different region

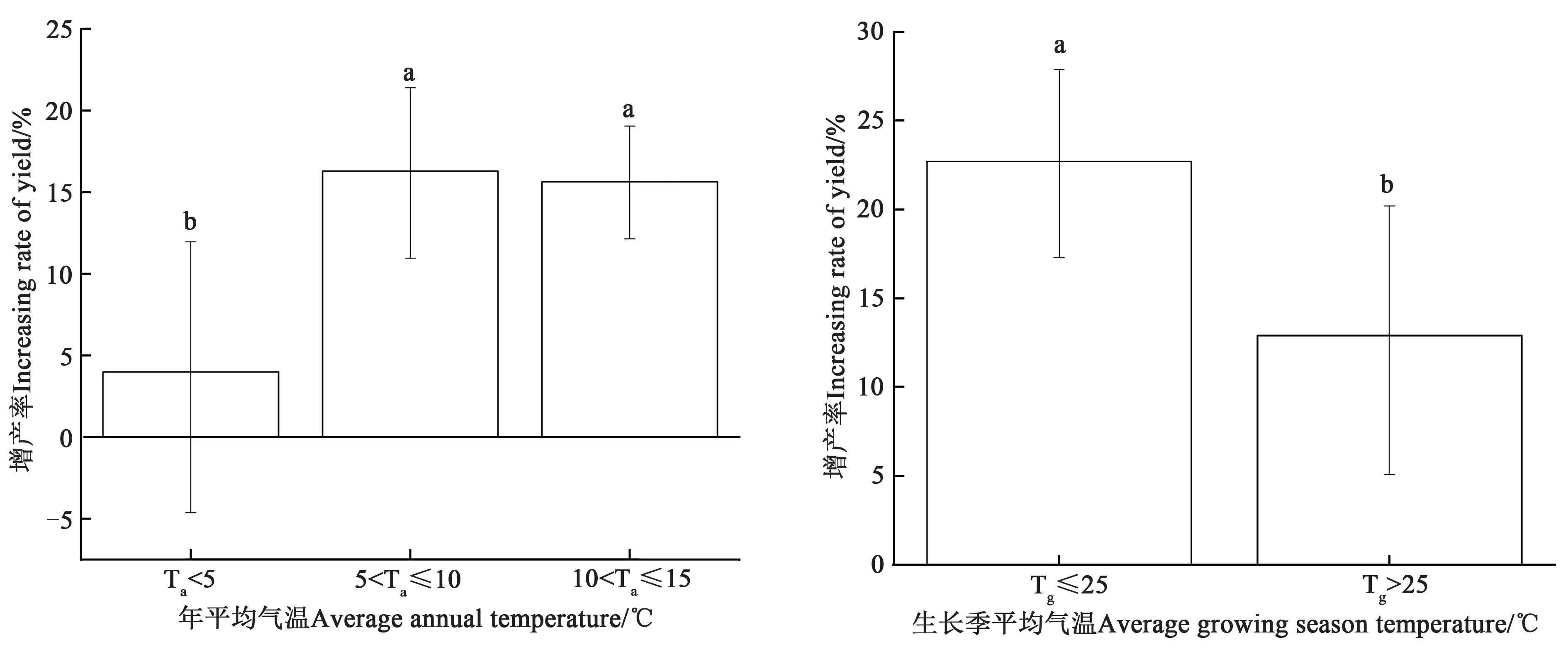

2.2.3不同气温条件下施氮对玉米产量的影响 不同年平均气温(Ta)条件下施氮对玉米产量影响的差异不显著(图4)。当5

图4 不同气温条件下玉米的增产率Fig. 4 Yield increase rate of maize under different temperature conditions

2.2.4不同降水量条件下施氮对玉米产量的影响 不同年平均降水量(Pa)条件下施氮对玉米产量影响的差异较小(图5)。当Pa≤400 mm、400

2.2.5不同施氮方式对玉米产量的影响 亚组分析结果(图6)表明,施氮对玉米产量的影响与施氮方式密切相关,不同施氮方式(基追比,DR)影响玉米增产率。全部基施条件下施氮对玉米产量的平均增产率为20.06%;DR≤1 时施氮对玉米产量的平均增产率为13.87%;1

图6 不同施氮方式下玉米的增产率Fig. 6 Yield increase of maize under different nitrogen application methods

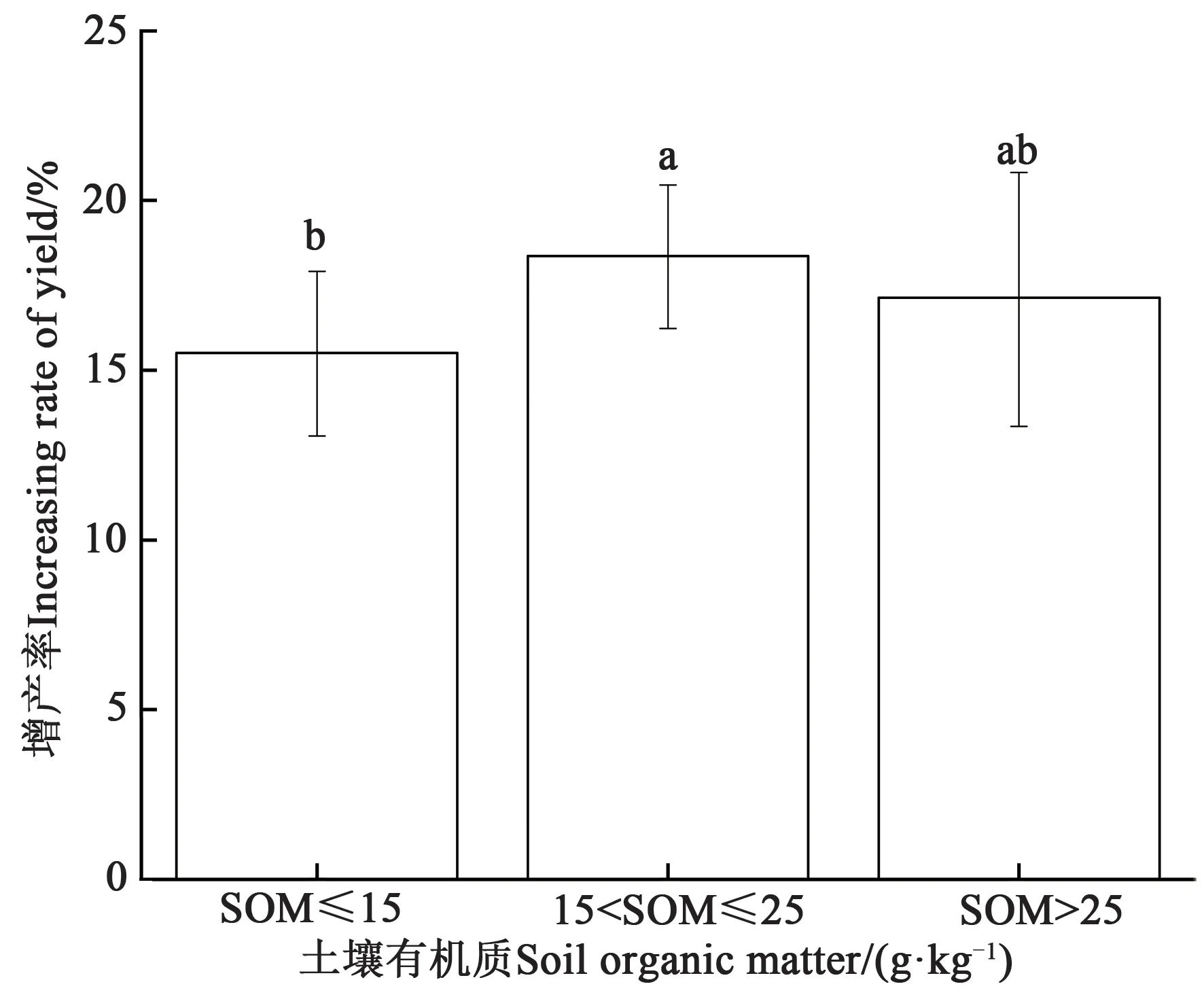

2.2.6不同土壤有机质条件下施氮对玉米产量的影响 施氮对玉米产量的增产程度与土壤有机质密切相关。随着土壤有机质含量(SOM)的增加,施氮对玉米的增产率呈现先上升后下降趋势,当SOM≤15 g·kg−1时,平均增产15.51%;当15

图7 不同土壤有机质条件下玉米的增产率Fig. 7 Yield increase of maize under different soil organic matter conditions

3 讨论

3.1 施氮对玉米的增产效应

氮素是决定玉米产量的主要因素,氮肥的施用可显著提高土壤含氮量,缓解土壤氮素供应不足与玉米生长所需氮素之间的供求矛盾,增强玉米根系养分吸收效率[19-21]。同时,增加氮供应可促使玉米形成高效的冠层结构,有利于光合产物的产出,促进玉米的营养生长和生殖生长[22]。本研究通过构建1991—2021年525个施氮处理对玉米产量影响的数据集进行整合分析,结果表明,施氮可以显著提升玉米产量17.64%,但不同生态区间施氮对玉米产量的影响存在明显的地域差异。西南地区施氮对玉米产量的增产效率最高,为28.15%。西南地区主要包含重庆、云南、贵州等地,该区土壤瘠薄,地力较差,施用氮肥可有效增加土壤氮素含量,提高土壤氮素供应能力,满足玉米生长需求。许国春等[23]也发现西南地区施氮可有效提升马铃薯产量。东南地区施氮对玉米的增产率较低,推测其原因可能与东南沿海降雨频繁导致氮素流失严重有关。

3.2 氮肥运筹对玉米的增产效应

合理的氮素供给是玉米提质增产的必要前提。玉米在生长发育过程中,对氮素的需求具有必要性、持续性和阶段性,调控氮素供给使其与玉米需求同步,可有效提高玉米对氮素的利用效率[24‑25]。本研究发现,当250

3.3 不同气象条件下施氮对玉米的增产效应

气温、降水量等气象因子是影响作物对氮素吸收效率的关键因素。本研究发现,当5

3.4 不同土壤有机质条件下施氮对玉米的增产效应

土壤是作物生长的主要载体,在一定程度上决定着作物的生长发育。施入土壤的养分能否被作物高效吸收、利用与土壤理化性质密切相关[30]。有机质含量是表征土壤肥力的重要指标。研究发现,土壤有机质中含有80%以上的氮素,在对作物的氮素供应过程中起决定作用[31]。当土壤有机质含量为15~25 g·kg−1时玉米的增产率最高,为18.36%,这是由于高肥力条件下,土壤的养分供给能力越强,施肥效应越弱;但低肥力时无法通过单一施氮满足作物对生长发育的需要。

3.5 不足及不确定因素

Meta 分析是基于构建数据库进行的整合分析,数据库的广泛性、完整性是决定其分析结果准确性的主要因素。但由于文献质控等限制,本研究难以获得更全面的统计数据;其次,施氮对产量的促进作用是多因子协同的结果,研究单因素的调控作用,难以排除试验方法、试验人员、试验设计等因素造成的影响;再次,由于文献背景参数的差异性,导致不同独立研究样本量有较大差异,一定程度上增加了研究的不确定性,所以出现“年降水量在800~1 200 mm 时,施氮的增产效率较低”的结果以及部分数据群的置信区间离散程度较大等异常现象。但本文引入了生长季降水、气温等数据集,从生长季角度佐证了研究结果。尽管如此,本研究结果在一定程度上仍与实际生产相符,可反映我国玉米产量对氮素的响应机制及其影响因素,对玉米生产中的氮素管理具有一定的参考价值。