春秋时期赋诗行为中“取义”的两个问题简述

2023-08-25魏家豪

魏家豪

(中央民族大学 哲学与宗教学学院,北京市 海淀区 100081)

“赋诗断章”一词首见于《左传·襄公二十八年》:

齐庆封好田而耆酒,与庆舍政。则以其内实迁于卢蒲嫳氏,易内而饮酒。数日,国迁朝焉。使诸亡人得贼者,以告而反之。故反卢蒲癸。癸臣子之,有宠,妻之。庆舍之士谓卢蒲癸曰:“男女辨姓。子不辟宗,何也?”曰:“宗不余辟,余独焉辟之?赋诗断章,余取所求焉,恶识宗?”[1]P654

按古礼,娶妻要避免同宗,但卢蒲癸娶庆姜并未遵守。面对质疑,他反驳此事有如“赋诗断章”,仅需取己所欲之义,娶妻亦然,不必在意同宗与否。据此可知当时“赋诗断章”行为至少已于齐地贵族生活中屡见,否则卢蒲葵不必在一个与之毫不相干的交谈中援用为例。事实上,早在文公七年“为赋《板》之三章”已见“赋诗断章”之实,而“赋诗断章”之名只是不会晚于襄公二十八年出。考查其含义,“断章”易解,“赋诗”何解?众说纷纭。汪进超从语义学视角引入,认为“赋”字经历了“赋税—赋政—赋诗”的意义转变过程,并最终“获得了‘造篇’的创作之义、‘诵古’的称引之义及‘直铺陈政之善恶’的政教功能。”[2]或为确解。本文所讨论的“赋诗”则主要基于“诵古”意义之上。

关于“赋诗断章”存在一个问题,杜预注《左传·僖公二十三年》“公赋《六月》”一句有:

古者礼会,因古诗以见意,故言“赋诗断章”也。其全称诗篇者,多取首章之义。他皆放此。[3]P254

“赋诗断章”行为究竟包含“其全称诗篇者”吗?依杜预注,他认为“赋诗断章”行为分为两种模式:“其全称诗篇者”和隐含的“其(不)全称诗篇者”。马银琴老师说“所谓的‘赋诗断章’,实质上包涵了两种方法。第一种,仅赋诗篇之某一章,取其义而用之。……第二种则是赋某诗之全篇,而义在其中的某一章甚至某一句。”[4]然而仔细想来,这有悖于逻辑,既已明言“断章”,又该如何兼顾“全篇”。此处杜预注本就费解,“因古诗以见意”到“赋诗断章”的连接模糊不清。王扶汉先生曾怀疑“《左传》所记赋诗三十二例中,或云某某赋某诗,或云某某赋某诗之某章。前者即赋全诗。后者则仅赋某诗中之某一章或某几章,此即春秋时期所称的‘赋诗断章’。晋杜预注《左传》,倡‘断章取义’之说,硬把左氏所记的赋全诗与‘赋诗断章’二者混淆起来……”[5]笔者赞同王扶汉先生观点,此处杜预注有误。

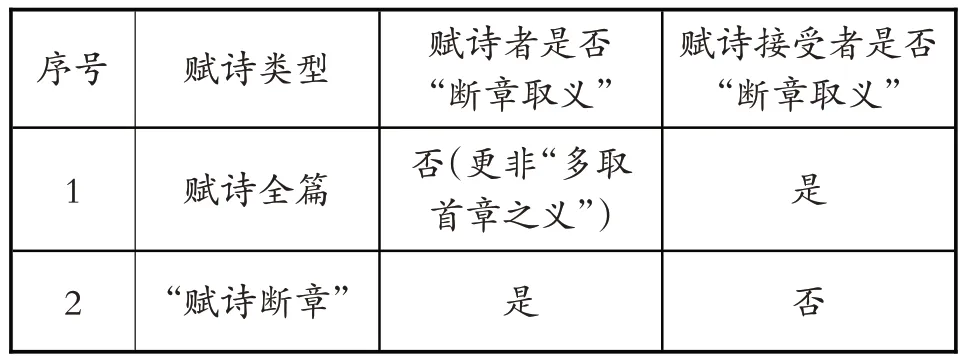

“断章取义”很大可能脱化于“赋诗断章”,首见于孔安国对《孝经·开宗明义章》中《大雅·文王》“无念尔祖,聿修厥德”句之诠释:“断章取谊,上下相成”。“谊”“义”古今字,“断章取谊”即“断章取义”。此词的活力延续至今,而“赋诗断章”则成垂老的术语。不惟此处,细思之“赋诗断章”与“断章取义”又有不同。具体来说,“赋诗断章”的行为主体在于赋诗者自身,而“断章取义”的行为主体单一但不固定,有赋诗者和赋诗接受者两人。这是本文首先展开的一个方面。而且如前文所述,“赋诗断章”并不包括赋诗全篇。赋诗者认为某篇诗整体含义符合自己的需要,便赋诗全篇,或者某篇中只有某章符合则“赋诗断章”。对于赋诗接受者而言,只在赋诗者赋诗全篇的情况下“断章取义”。对于赋诗者而言,只在“赋诗断章”的情况下“断章取义”,尽管宏观上看似乎赋诗全篇也从整个《诗》文本中进行了“断章取义”,但那毋宁说是断篇取义,不必拘泥。另外,赋诗者赋诗全篇时并非杜预言“多取首章之义”而是出于整体意味的把握。这是本文展开的第二个方面,见表1。

表1 两种赋诗类型下赋诗双方“断章取义”情况简表

一、“断章取义”的行为主体

我们说“断章取义”的行为主体单一但不固定,有赋诗者和赋诗接受者两人,这该如何理解呢?《左传·僖公二十三年》记载秦伯(穆公)宴享公子(重耳)时有:

公子赋《河水》,公赋《六月》。赵衰曰:“重耳拜赐。”公子降,拜,稽首,公降一级而辞焉。衰曰:“君称所以佐天子者命重耳,重耳敢不拜”[6]P254

此处,《河水》已是逸诗[7],《六月》全诗如下:

六月栖栖,戎车既饬。四牡骙骙,载是常服。玁狁孔炽,我是用急。王于出征,以匡王国。

比物四骊,闲之维则。维此六月,既成我服。我服既成,于三十里。王于出征,以佐天子。

四牡修广,其大有颙。薄伐玁狁,以奏肤公。有严有翼,共武之服。共武之服,以定王国。

玁狁匪茹,整居焦获。侵镐及方,至于泾阳。织文鸟章,白旆央央。元戎十乘,以先启行。

戎车既安,如轾如轩。四牡既佶,既佶且闲。薄伐玁狁,至于大原。文武吉甫,万邦为宪。

吉甫燕喜,既多受祉。来归自镐,我行永久。饮御诸友,炰鳖脍鲤。侯谁在矣?张仲孝友。[8]P532

全诗共六章,被认为是叙述、赞美宣王时代尹吉甫北伐猃狁获得胜利的诗篇[9]P532。穆公赋此诗,正如韦昭注《国语·晋语四》所言①韦昭注:“其诗云‘王于出征,以匡王国’。二章曰‘以泣天子’,三章日‘共式之服,以定王国’。此言重耳为君,必霸诸侯,以匡佐天子。”,一层含义在于首章、次章和三章的“以匡王国”“以佐天子”“以定王国”,另一层含义则在于卒章的“饮御诸友,炰鳖脍鲤。侯谁在矣?张仲孝友”,列举美食并称赞良朋以表示穆公对重耳的厚重情谊。换言之,这里穆公并没有“断章取义”,而可以说是综合了整篇的含义。但是赵衰作为赋诗接受者自取次章“王于出征,以佐天子”为重耳争取政治舆论资源:穆公鼓励重耳为天子效力,从而为重耳回到晋国获得执政的合法性作出铺垫,因而便有下文赵衰曰“重耳拜赐”又“君称所以佐天子者命重耳,重耳敢不拜”,这正是高明政治智慧的体现。

另据《左传·襄公二十六年》记载:

秋七月,齐侯、郑伯为卫侯故,如晋,晋侯兼享之。晋侯赋《嘉乐》。国景子相齐侯,赋《蓼萧》。子展相郑伯,赋《缁衣》。叔向命晋侯拜二君曰:“寡君敢拜齐君之安我先君之宗祧也,敢拜郑君之不贰也。”国子使晏平仲私于叔向曰:“晋君宣其明德于诸侯,恤其患而补其阙,正其违而治其烦,所以为盟主也。今为臣执君,若之何?”叔向告赵文子,文子以告晋侯。晋侯言卫侯之罪,使叔向告二君。国子赋《辔之柔矣》,子展赋《将仲子兮》,晋侯乃许归卫侯。[10]P633

王扶汉先生认为此处叔向对国弱和子展所赋《蓼萧》和《缁衣》诗意加以主观曲解:“国弱之赋《寥萧》,选诗并非不当。该诗在反复祝颂中,于其三章有‘既见君子,孔燕岂弟。宜兄宜弟,令德寿岂’四句。国弱赋此,实欲请晋侯念晋、卫同姓之国,兄弟之邦,释放卫侯……子展之赋《缁衣》,则更于反复表达拥戴之忱的同时,突出一‘敝’字,一‘改’字,望晋侯改变对卫侯的处置,若衣敝而更新。”[11]但是叔向所说是“实是在不好正面拒绝齐、郑所请的情况下,假装胡涂,仅就二诗中一般祝颂而言,故意曲解二卿赋诗所见之意,委婉客气地避开了他们的要求。”[12]以上两个事例中,由于赋诗者选择了赋诗全篇,让渡出了“断章取义”的权力,于是其便为赋诗接受者有意无意间所占有。固然所赋之诗篇内涵得到了丰富,但同样扩张的还有冗长的篇幅和渐隐晦的诠释空间。据此赋诗接受者可以选择其中对自己有利的方面随心所欲,正如同卢蒲葵所言“予取所求焉,恶识宗”,赋诗者之本义甚至诗之本义便被抛诸不顾了。

“断章取义”的行为主体只能是赋诗接受者吗?答案当然是否定的。正如马银琴老师说“从赋诗者的角度而言,赋诗是一种‘量出’,它要求赋诗者能够根据外交场合的礼仪需要,选择恰当的《诗》篇来表达己意;就听赋者而言,这又是一种‘量入’,它要求听者准确把握赋诗者之意并做出符合外交礼仪的反应。”[13]当“量出者”赋诗全篇时,“量入者”需要“断章取义”;当“量出者”“赋诗断章”时,“量入者”则失去了“断章取义”的可能。而这正是赋诗者目的之所在,赋诗全篇带来的模糊的不确定因素常伴随诡辩或误解的发生,这在当时的政治外交中可能有灾难性的后果。为了避免这种情况,赋诗者会在赋诗全篇后先自行解释含义,这也可以看作“赋诗断章”的另一种形式。比如在《左传·昭公元年》:

夏四月,赵孟、叔孙豹、曹大夫入于郑,郑伯兼享之。……穆叔赋《鹊巢》。赵孟曰:“武不堪也。”又赋《采蘩》,曰:“小国为蘩,大国省穑而用之,其何实非命。”子皮赋《野有死麕》之卒章。赵孟赋《常棣》,且曰:“吾兄弟比以安,尨也可使无吠。”[14]P701

《采蘩》全诗如下:

于以采蘩,于沼于沚;于以用之,公侯之事。

于以采蘩,于涧之中;于以用之,公侯之宫。

被之僮僮,夙夜在公;被之祁祁,薄言还归。[15]P35

郑伯宴请赵孟等诸位宾客,郑国大夫穆叔首先赋《鹊巢》,赵孟自解其意并言“不堪”以辞谢。穆叔再赋《采蘩》,这一次与上次不同,他在赋诗后又紧接着说“小国为蘩,大国省穑而用之,其何实非命。”这是为什么呢?事实上,这就是赋诗者为了避免赋诗接受者再次曲解其义,而提前一步进行“取义”。在此处,赵孟完全可以“断章取义”理解为《采蘩》卒章之“被之祁祁,薄言还归”,即宴席上的客套话,延请赵孟尽情欢乐不要轻言归还晋国。但这样显然是不符合穆叔本意的,其本意如何呢?杜预注曰“小国微薄犹蘩菜,大国能省爱用之而不弃,则何敢不从命”[16]P701,杨伯峻注曰“穑通啬,爱惜也”[17]P1209,穆叔意在恳请赵孟托言晋侯关照郑国,盟好不弃。但是这层含义无论从诗的首章、次章还是卒章来单独分析都很难得出,这也是穆叔没有选择“赋诗断章”而是以解说词的形式补叙的原因。归根结底,这也是一种“赋诗断章”。但是纵观《左传》所记载的大小政治场合,这种情况仍然在少数①据后文统计,在70次赋诗行为中,有17次赋诗者明确指出了具体章节。,原因何在呢?笔者猜测或许因为“赋诗断章”对于赋诗者的诗学素养要求高于赋诗全篇,后者仅仅需要对诗文本有一个模糊的印象即可,前者则需要精确了解每一章节的具体含义。

二、“多取首章之义”辩

前文引《左传·僖公二十三年》“公赋《六月》”杜预注有“其全称诗篇者,多取首章之义。他皆放此。”不唯笔者在初次阅读时产生巨大疑惑,唐孔颖达疏中也引刘炫《春秋规过》有:

案《春秋》赋《诗》,有虽举篇名,不取首章之义者。故襄二十七年公孙段赋《桑扈》,赵孟曰‘匪交匪敖’,乃是卒章。又昭元年云令尹赋《大明》之首章,既特言首章,明知举篇名者不是首章。[18]P254

但是,随后孔颖达即为杜预辩护:

今删定知不然者,以文四年赋《湛露》云‘天子当阳’,又文十三年文子赋《四月》,是皆取首章。若取馀章者,传皆指言其事,则赋《载驰》之四章,《绿衣》之卒章是也。所以令尹特言《大明》首章者,令尹意特取首章明德,故传指言首章,与馀别也。杜言多取首章,言多,则非是总皆如此。刘以《春秋》赋《诗》有不取首章,以规杜氏,非也。[19]P254

两方各执一词,那么究竟孰是孰非呢?

且先看刘炫所言处,鲁襄公二十七年著名的“垂陇之会”举行,《左传·襄公二十七年》记载有:

郑伯享赵孟于垂陇,子展、伯有、子西、子产、子大叔、二子石从。赵孟曰:“七子从君,以宠武也。请皆赋以卒君贶,武亦以观七子之志。”子展赋《草虫》,赵孟曰:“善哉!民之主也。抑武也不足以当之。”伯有赋《鹑之贲贲》,赵孟曰:“床第之言不逾阈,况在野乎?非使人之所得闻也。”子西赋《黍苗》之四章,赵孟曰:“寡君在,武何能焉?”子产赋《隰桑》,赵孟曰:“武请受其卒章。”子大叔赋《野有蔓草》,赵孟曰:“吾子之惠也。”印段赋《蟋蟀》,赵孟曰:“善哉!保家之主也,吾有望矣!”公孙段赋《桑扈》,赵孟曰:“‘匪交匪敖’,福将焉往?若保是言也,欲辞福禄,得乎?”[20]P647-648

这是在外交场合贵族赋诗活动的生动例子,“七子”作为郑国的执政家族成员,与外国高级宾客赵武子的赋诗雅言精彩纷呈,双方默契相答如流。刘炫笔锋直指公孙段所赋之《桑扈》,全诗如下:

交交桑扈,有莺其羽。君子乐胥,受天之祜。

交交桑扈,有莺其领。君子乐胥,万邦之屏。

之屏之翰,百辟为宪。不戢不难,受福不那。

兕觥其觩,旨酒思柔。彼交匪敖,万福来求。[21]P726

此诗前三章从内容到结构都很相似。公孙段赋此诗,用义绝不会只在于首章,否则依据什么能舍弃其它章节的含义呢?其用义实际在于全篇,即是对于赵孟的称颂(君子乐胥,受天之祜;君子乐胥,万邦之屏;之屏之翰,百辟为宪)。对此,赋诗接受者赵武子“断章取义”以示谦逊,将“匪交匪敖”,努力求得“福禄”。用义只在卒章。其后,刘炫引用见《左传·昭公元年》:

令尹享赵孟,赋《大明》之首章。赵孟赋《小宛》之二章。[22]P700

此处是刘炫反驳杜预:赋诗全篇并非只是取其首章意,否则此处何必费辞?

针对赋诗者是否在赋诗全篇时“多取首章之义”,还有一个可以为刘炫辩护的例证。《左传·昭公十二年》记载有:

夏,宋华定来聘,通嗣君也。享之,为赋《蓼萧》,弗知,又不答赋。昭子曰:“必亡。宴语之不怀,宠光之不宣,令德之不知,同福之不受,将何以在?”[23]P789

鲁公在享礼上为宋国使臣华定赋《蓼萧》,然而华定好像对此茫然无措。《蓼萧》全文如下:

蓼彼萧斯,零露湑兮。既见君子,我心写兮。燕笑语兮,是以有誉处兮。

蓼彼萧斯,零露瀼瀼。既见君子,为龙为光。其德不爽,寿考不忘。

蓼彼萧斯,零露泥泥。既见君子,孔燕岂弟。宜兄宜弟,令德寿岂。

蓼彼萧斯,零露浓浓。既见君子,鞗革冲冲。和鸾雍雍,万福攸同。[24]P519

观察文本,我们发现鲁臣叔孙昭子对于华定的评价正与《蓼萧》原文相合:“宴语之不怀(燕笑语兮),宠光之不宣(为龙为光),令德之不知(令德寿岂),同福之不受(万福攸同),杜预注即言“义取‘燕笑语兮,是以有誉处兮’,乐与华定燕语也。又曰:‘既见君子,为龙为光’,欲以宠光宾也。又曰:‘宜兄宜弟,令德寿凯’,言宾有令德,可以寿乐也。又曰:‘和鸾雍雍,万福攸同’,言欲与宾同福禄也。”[25]P789可见鲁公为华定赋《蓼萧》,虽然是赋诗者“全称其篇”,但也非只是“取首章之义”。那么,如何看待孔颖达针对刘炫的质疑呢?

首先,孔颖达针对的是在赋诗者赋诗全篇的情况下,是否“多取首章之义”的问题。他提出了两个他认为的只举篇名但取首章之义的例子,即“文四年赋《湛露》云‘天子当阳’,又文十三年文子赋《四月》”。第一个例子出自《左传·文公四年》:

卫宁武子来聘,公与之宴,为赋《湛露》及《彤弓》。不辞,又不答赋。使行人私焉。对曰:“臣以为肄业及之也。昔诸侯朝正于王,王宴乐之,于是乎赋《湛露》,则天子当阳,诸侯用命也……”[26]P307-308

卫国使臣宁武子因为鲁公在宴会上所赋之诗《湛露》《彤弓》二篇不合礼制而不辞谢也不赋诗以答,鲁公使行人官私下会见,宁武子指出《湛露》是诸侯朝会周天子时后者所赋之诗,义取天子南面治而诸侯效命。此处是义在首章吗,《湛露》全诗如下:

湛湛露斯,匪阳不晞。厌厌夜饮,不醉无归。

湛湛露斯,在彼丰草。厌厌夜饮,在宗载考。

湛湛露斯,在彼杞棘。显允君子,莫不令德。

其桐其椅,其实离离。岂弟君子,莫不令仪。[27]P523

笔者认为,孔颖达很可能是据首章有“匪阳不晞”一句结合宁武子所说的“天子当阳”而认为此处取首章之义。然而事实上,“匪阳不晞”与“天子当阳”根本无关。此诗首二句都是起兴,即朱熹在《诗集传》中说“言湛湛露斯,非日则不晞,以兴厌厌夜饮,不醉则不归,盖于其夜饮之终而歌之也。”首章后二句也明言“不醉无归”。至于为何是天子宴饮用乐,当是结合首二句的起兴,引出后二章称赞诸侯(“君子”)之美德,起到和乐宴会气氛的作用。此处说赋诗《湛露》取首章之义是误解。

孔颖达下一个例子出自《左传·文公十三年》:

卫侯会公于沓,请平于晋。公还,郑伯会公于棐,亦请平于晋。公皆成之。郑伯与公宴于棐。子家赋《鸿雁》。季文子曰:“寡君未免于此。”文子赋《四月》。子家赋《载驰》之四章,文子赋《采薇》之四章。郑伯拜,公答拜。[28]P334-335

文子赋《四月》,是否是只取首章之义呢?笔者认为也非是。郑伯与鲁公宴于棐,子家是郑国大夫,其赋《鸿雁》“义取侯伯哀恤矜寡,有征行之劳。言郑国寡弱,希望鲁君至晋,为郑请平”[29]P319而季文子是鲁国大夫,其赋《四月》“义取行役逾时,思归祭祀,不欲谓之返晋请平”[30]P319《四月》全诗为:

四月维夏,六月徂暑。先祖匪人,胡宁忍予?

秋日凄凄,百卉具腓。乱离瘼矣,爰其适归?

冬日烈烈,飘风发发。民莫不谷,我独何害?

山有嘉卉,侯栗侯梅。废为残贼,莫知其尤!

相彼泉水,载清载浊。我日构祸,曷云能谷?

滔滔江汉,南国之纪。尽瘁以仕,宁莫我有?

匪鹑匪鸢,翰飞戾天。匪鳣匪鲔,潜逃于渊。

山有蕨薇,隰有杞桋。君子作歌,维以告哀。[31]P680

王扶汉先生指出了孔颖达的自相矛盾,在《毛诗正义》中已有“此经序无论大夫行役祭祀之事。据检《毛传》,又无此意。纵如所说,理亦不通。”[32]但是在《春秋左传正义·文公十三年》对“文子赋《四月》”句又云“《四月》,大夫行役之怨诗……文子赋《四月》义取首章之前提即已被孔氏在《毛诗正义》中所彻底否定,此种说法又怎能有说服力呢”[33]对于诗本身的理解,王扶汉先生引顾炎武《左传杜解补正卷中》“解云不欲为还晋。以传考之,但云成二国,不言公复还晋。《四月》之诗,当取‘乱离瘼矣’‘维以告哀意耳……季孙行父赋《四月》,亦即用全诗诗旨。顾说极是。”[34]曹建国老师同样认为首章“全无祭祀之义。整首诗都是凄苦的哀告……文子赋此诗,正表明他对于郑国处境的了解与同情,所谓‘君子作歌,维以告哀’正是在得到了文子的同情之后……所以文子赋《四月》《采薇》都是就整首诗为说,非独取首章之义也。”[35]

这之后,孔颖达事实上可能的有力反驳只剩下“杜言多取首章,言多,则非是总皆如此”,这里涉及一个定量研究的问题。此处由于统计方法不同导致众说纷纭。据笔者统计,自僖公二十三年“公子赋《河水》,公赋《六月》”起始,至定公四年“秦哀公为之赋《无衣》”为终末,《左传》言“赋诗”或“诵诗”①“诵诗”的情况有两次,一次为襄公十四年“歌《巧言》之卒章”,但最终师曹选择“诵之”,一次是襄公二十八年“为之诵《茅鸱》”,此两次与“赋诗”含义接近,另外的襄公四年的“歌诗”和襄公二十九年“季札观乐”情况则有不同,故未计入。合计74 次,其中“赋”为创作义在隐公三年“赋《硕人》”、闵公二年“赋《载驰》”及“赋《清人》”、文公六年“赋《黄鸟》”合计4 次,赋诗明言取诗中部分章节的共有17 次,其中赋诗者取首章之义只有昭公元年“赋《大明》之首章”1 次。在剩下的53 次“其全称诗篇者”的赋诗行为中,再算上3 次模棱两可和3次诗篇散佚的情况后,可以理解为“取首章之义”的至多也只有20次,其比例只有2053=37.74%②笔者认为模棱两可的情况有襄公十四年“赋《青蝇》”、襄公二十七年“赋《蟋蟀》”、昭公十七年“赋《采叔》”;诗篇散佚的情况有僖公二十三年“赋《河水》”、襄公二十六年“赋《辔之柔矣》”、昭公二十五年“赋《新宫》”;假设这6次都算作“取首章之义”,另外的14次“取首章之义”包括文公三年“赋《菁菁者我》、《嘉乐》”、文公十三年“赋《鸿雁》”、襄公八年“赋《角弓》”、襄公十四年“赋《匏有苦叶》”、襄公十九年“赋《黍苗》”、襄公二十六年“赋《嘉乐》”、襄公二十七年“赋《野有蔓草》”、昭公元年“赋《常棣》”、昭公二年“赋《角弓》”、昭公十六年“赋《野有蔓草》《萚兮》《我将》”、昭公十七年“赋《菁菁者我》”,值得注意的是,其中《我将》不分章。因此这个算法几乎是最大化“多取首章之义”的比例了,但仍然较低。。综上,如果按通常观念“多”至少应大于50%的比例,杜预注中针对赋诗者全称诗篇的情况“多取首章之义”的“多”根本无法成立。杜预注《左传》言赋诗断章“多取首章之义”过于武断。

由此引发进一步思考,包括前文中对于“赋诗断章”的论断,杜预是如何判断出“多取首章之义”呢?恐怕问题的答案在于他注释的缺憾。实际上,经学家陈寿祺在《答高雨农舍人书》中曾说:“杜预注《左氏传》排弃先儒,奋笔私创。其善者多出贾、服,而深没本来;其谬者每出师心,而恒乖经意。览其全篇,曾无援据经典,征信六艺。”从杜预注赋诗断章为“多取首章之义”来看,此处“每出师心”的评价不可谓不确切。当然刘炫的反驳同样存在不足,“陲陇之会”中赵孟对于《桑扈》的答复只是赋诗接受者没有取首章之义,而杜预注的本义是赋诗者在赋诗全篇情况下“多取首章之义”。用这个例子并不能有效反驳杜预,因为据前文我们明白赋诗者和赋诗接受者对于诗篇的取义不一定完全一致。

在讨论赋诗者“全称诗篇”的赋诗情况时,我们固然已经摒弃了“多取首章之义”的观点,这是否意味着应该更替为“多取次章或三章、四章乃至卒章之义”呢?其实也并非如此。也许杜预注将我们引向了一个误区,即“赋诗断章”的用意必须附着在某个章节。然而笔者认为,在“全称诗篇”的情况下,诗篇的含义应为赋诗者对于篇章整体意蕴的把握,并在此之上进行发挥。当然前提是双方对于诗文本的熟稔,而这正是贵族采诗、编诗、学诗的结果。

三、结语

春秋时期,可能由于诗的结集、诗音乐性的剥离和诗的经典化,贵族政治宴会中赋诗行为日渐增多。作为一种必要的仪式化礼节,赋诗行为反过来又进一步促进了《诗》的经典化,并逐渐向日常生活中著述和交流时引诗用诗过渡。赋诗者的赋诗分为“赋诗断章”和赋诗全篇两类,后者并非杜预所说的赋诗者“多取首章之义”。一般来说,赋诗接受者需要对赋诗者作出回应,否则会被认为是不尊重对方、不知礼的表现。面对赋诗全篇的情况,赋诗接受者诠释空间较大,可以充分施展自己的文学和政治才华,而在赋诗者“赋诗断章”的情况下也同样需要得体的回答。总体来说,“赋诗断章”和赋诗全篇在《左传》中的分布年代没有呈现出明显趋势,而在数量上后者则多于前者。其中的原因首先可能是《诗》文本自身“重章叠句”的特点导致分章困难且无必要,其次可能是“赋诗断章”对于赋诗者记诵理解的诗学素养要求比较高,另外也不排除在一些特殊场合中模糊含混的外交艺术。不过,我们也发现赋诗者自行解释的特殊“赋诗断章”模式,这似乎是在避免语言含混的情况。但这与前文并不矛盾,只是因为有时赋诗者所赋之诗恰好没有合适的章节可以全面表达其用义,不得已而为之,这种情况也比较少见。以上就是对于《左传》中所见春秋时期赋诗“取义”问题的一些整理。