吲哚布芬联合氯吡格雷用于PCI术后的治疗效果分析

2023-08-25周娟张贤荣靳艳秋

周娟,张贤荣,靳艳秋

新沂市人民医院老年医学科,江苏新沂 221400

冠状动脉性心脏病(简称冠心病)患病人数较多,老年人为高发群体,每年发病例数保守估计为50万例,主要临床表现为胸骨后疼痛和胸闷、心慌、大汗,救治不及时会导致猝死,对患者生命安全存在严重威胁[1]。在我国冠脉介入技术快速发展下,经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention, PCI)术作为治疗冠心病主要方式之一,所获临床治疗效果显著,但在围术期极易产生血小板活化聚集现象,从而导致血液处在高凝状态,最终致使血栓形成,血管内血流减少甚至无血流,心肌灌注不良,影响预后效果[2]。以往临床中多给予PCI术后患者氯吡格雷联合阿司匹林治疗,部分患者服用阿司匹林后会产生不良反应。吲哚布芬作为异吲哚啉基苯基丁酸衍生物之一,具有较高安全性[3]。本研究选取2021年2月—2023年2月新沂市人民医院PCI术患者198例作为研究对象,探究PCI术后吲哚布芬与氯吡格雷联合应用的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

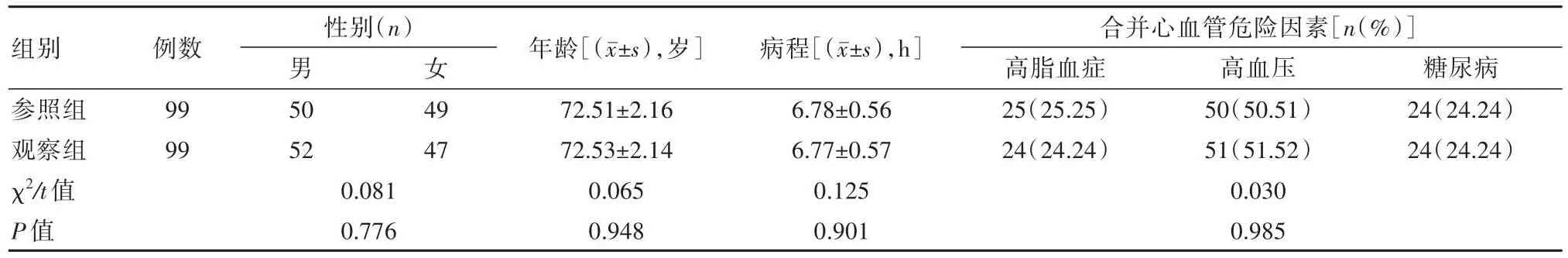

选取于本院接受PCI术的198例患者作为研究对象,根据硬币法分为参照组、观察组,各99例。两组基础资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。具有可比性。见表1。本研究已交由本院伦理委员会并审核通过。

表1 两组患者基础资料对比

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:①符合《稳定性冠心病基层诊疗指南(2020年)》[4]标准患者;②符合《经皮冠状动脉介入治疗指南(2009)》[5]标准患者;③可耐受研究中所用药物患者;④发病时间<12 h患者;⑤患者自愿加入研究,对知情同意书签署。

排除标准:①对研究中所用药物存在过敏现象患者;②肝肾功能存在异常患者;③患有脏器肿瘤患者;④存在先天性凝血障碍患者;⑤近期内经历严重创伤患者。

1.3 方法

参照组采用氯吡格雷+阿司匹林双联抗血小板治疗。氯吡格雷(国药准字H20000542,规格:25 mg×20片),口服剂量为75 mg/d;阿司匹林肠溶片(国药准字J20130078,规格:25 mg×100片),口服剂量为100 mg/d。

研究组行吲哚布芬+氯吡格雷治疗:氯吡格雷口服剂量为75 mg/d;吲哚布芬(国药准字H20163311,规格:0.2 g/片)口服剂量为200 mg/d,分两次服用,100 mg/次。

两组患者均连续治疗90 d。

1.4 观察指标

冠脉CT血管造影对患者前脑利钠肽(probrain Natriuretic peptid, pro-BNP)实施测量,随后对彩色多普勒超声诊断仪展开应用,通过心尖四腔心切面对左室舒张末期内径(left ventricular enddiastolic diameter, LVEDD)展开测量操作,并随后对左室射血分数(left ventricular ejection fraction,LVEF)进行计算。

不良事件发生情况:消化道出血、心律不齐、鼻出血、心肌梗死、牙龈出血。

血流分级(Thrombolysis in Myocardial Infarction,TIMI):无灌流(0级)为闭塞部位和远端不存在前向血流(造影剂)充盈现象;微灌流(1级)为造影剂于闭塞部位通过,并不存在于闭塞段远端血管通过的前向血流;部分灌流(2级)为造影剂于闭塞段通过,后至远端血管,相较于正常血管充盈速度,其充盈速度更慢;完全灌流(3级)为远端血管中快速且完全充盈前向血流。

1.5 统计方法

采用SPSS 26.0统计学软件对数据进行分析,计量资料经检验符合正态分布,采用(±s)表示,行t检验;计数资料采用例数(n)和率表示,行χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者心功能指标水平比较

治疗前两组BNP、LVEDD、LVEF比较,差异无统计学意义(P>0.05)。相较于治疗前,治疗后两组Pro-BNP、LVEDD均更低,而LVEF明显高于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);相较于参照组,观察组BNP、LVEDD更低,LVEF更高,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者心功能指标水平比较(±s)

表2 两组患者心功能指标水平比较(±s)

注:组内对比,相较于治疗前,*P<0.05。

指标pro-BNP(pg/L)LVEDD(mm)LVEF(%)时间治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前治疗后参照组(n=99)652.41±35.44(591.25±68.41)*53.61±5.14(49.01±2.75)*44.57±3.45(55.65±4.44)*观察组(n=99)652.45±35.65(569.27±74.81)*53.75±5.16(48.06±3.22)*44.68±3.51(57.46±6.28)*t值0.008 2.157 0.191 2.232 0.222 2.342 P值0.994 0.032 0.849 0.027 0.824 0.020

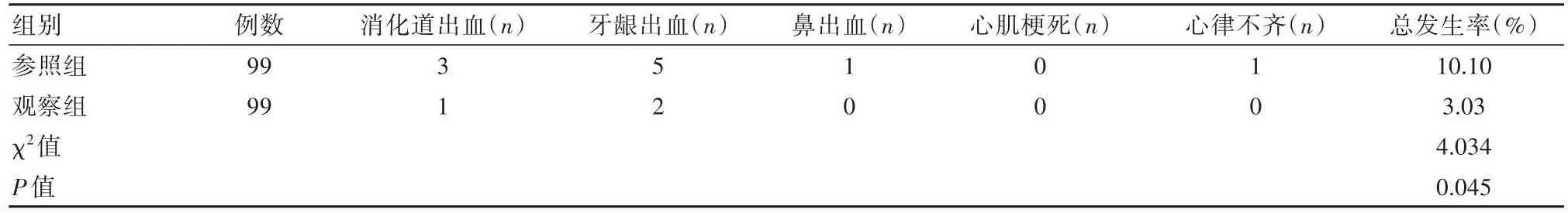

2.2 两组患者不良反应发生率比较

与参照组不良事件发生率对比,观察组更低,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者不良反应发生率比较

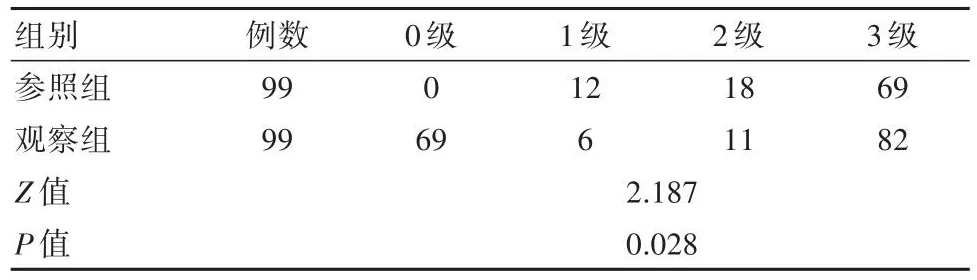

2.3 两组患者TIMI分级比较

观察组TIMI优于参照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患者TIMI分级比较(n)

3 讨论

急性冠脉综合征患者若并未得到有效治疗措施,会威胁其生命健康安全,从而增加猝死概率[6-7]。介入治疗在微创技术持续发展下的应用越加广泛,作为微创手术的一种,可以开通闭塞血管,心肌缺氧缺血情况得到明显改善,在一定程度上还会导致冠脉血栓脱落,进而阻塞远端微循环血管,最终产生无复流现象[8-9]。有学者经过研究,结果提示,无复流为导致PCI术后患者短期预后死亡的主要因素之一,对患者术后疗效存在严重影响,因此加大力度展开抗血小板聚集治疗极为重要[10-11]。

阿司匹林、氯吡格雷等均属于常用于临床中的抗血小板聚集药物,但多数患者在服用阿司匹林后均会产生一系列不良反应,且长时间服用该药物还会损伤患者血小板功能[12-13]。氯吡格雷属于血小板聚集抑制剂,由二磷酸腺苷所介导的GPⅡb/Ⅲa复合物活化现象得到抑制,其所具有的抗血小板聚集作用得以发挥,非二磷酸腺苷诱发的抗血小板聚集作用也可受到有效抑制,并结合红细胞膜,红细胞变形能力有所提升[14-15]。为促使临床疗效有所提高及保障用药安全性,则应在治疗过程中选择其他药物。吲哚布芬为临床中应用较为广泛的抗血小板药物之一,该药物为血小板聚集的抑制剂,可逆性抑制血小板环氧化酶,使血栓素B2生成减少。还可通过对β-凝血球蛋白、ADP、血小板因子4以及5-羟色胺等展开有效抑制,从而达到抗血小板聚集的目的。血凝固的血浆参数并不会受到影响,只会延长出血时间,当停止服用药物后,患者血小板功能便可快速恢复,其抗血小板效果优于阿司匹林,且所诱发不良反应相对较少,用药安全性更高[16]。在氯吡格雷应用基础上加入吲哚布芬,在不同机制及途径下共同起到抗血小板聚集的效果,防止产生无复流现象[17]。本研究结果提示,相较于参照组,观察组pro-BNP(569.27±74.81)pg/L、LVEDD(48.06±3.22)mm水平更低,LVEF(57.46±6.28)%水平更高,不良事件发生率(3.30%)更低(P<0.05);观察组TIMI优于参照组(P<0.05)。熊利明等[18]在其研究中基于替格瑞洛纳入吲哚布芬对观察组展开治疗,对照组则接受替格瑞洛联合阿司匹林治疗,对比对照组,观察组pro-BNPP(567.28±74.82)pg/L、LVEDD(49.05±4.61)mm水平更低,LVEF(57.44±6.27)%水平更高,不良事件发生率(3.77%)更低(P<0.05);观察组TIMI优于对照组(P<0.05)。与本研究结果相似。结果提示在血小板聚集抑制剂联合吲哚布芬治疗PCI术后患者,抗血小板聚集效果更佳,应用效果优于血小板聚集抑制剂联合阿司匹林。

综上所述,PCI术后患者治疗中对吲哚布芬与氯吡格雷联合治疗方式展开应用,应用效果显著。