循证视角下的中小学英语说课实践与策略

2023-08-25侯云洁

侯云洁

编者按:说课作为集体教学研究活动的重要组成部分,常被应用于教学管理和教学技能大赛中,如今已形成标准化、程序化的说课要求,以及包含说课过程和具体环节的操作化设计。这类要求和设计框架给教师带来极大便利,受到广泛认同。但部分教师在应用过程中对此产生一定的依赖,逐渐形成思维定式,认为只要把握基本要求、套用基本框架,就可以圆满完成说课任务。事实上,说课模式化反而会弱化说课的意义,束缚教师创造性思维的发展,妨碍个性化教学风格的形成,也不利于教师在持续反思和教学改进中提升专业能力。说课是教师思维过程的具体体现,教师可以参考说课要求和基本框架组织内容,但更重要的是要正确认识说课,在明确说课目的的前提下深入思考说课重点,将个人的创造性思维融入其中,再通过同行和专家的针对性指导和帮助,将自身对教学的认识和实践提高到一个新的水平。本期组稿将聚焦说课中的典型问题及其解决,以期以问题为导向,帮助教师更好地认识说课。

摘 要:说课是中小学教师专业发展的一种教研形式,能够有效促进教师钻研教材、建立课程意识、提升教学设计质量和发展教学技能。但当前中小学英语说课存在诸多问题,如:模式化,特点不突出;理论与实践脱节,阐释不充分;缺失对课堂生成策略的描述,学习成果产出过程不清晰。针对上述问题,本文提出解决三个解决思路:一是体现循证的教学逻辑,二是突出理论与实践结合的过程,三是描述课堂的启发生成。为了促进说课的生动性和启发性,笔者还建议教师采用五个策略,即多模态式说课、立体式说课、特色式说课、数字化说课和研究性说课,从而整体提升说课效果。

关键词:说课;循证;前沿思想;启发生成;数字化

说课及存在的问题

说课(presentation of teaching design)是教师按照课程标准要求,依据各学科特点和规程,向专家或同行阐述自己的教学设计。说课区别于上课(demonstration of teaching design),是教师提升教学能力的一种创造性劳动:在没有学生的情境下,教师在15—20分钟之内,展示自己对课程的理解、对教材的把握、对学情的分析、对教法的构想以及对教学过程的总体设计,然后由专家或同行进行评说(赵玉,2011)。

说课的“说”有理解与表达之意。在课程研究中,课程被认为是一种“复杂会话”,也是一种符号表征,课程理解即对课程符号所承载的“价值观”的理解。此外,课程理解还是一种视域融合,是教师视域和课程视域的融合(余宏亮、石耀华,2013)。说课有利于促进教师对课程与教材的研究、对学科教学知识和实践性知识的积累以及课程意识的形成和教学水平的提高,是当前中小学常见的教研及教师专业发展方式。

说课通常有四种类型:上课—说课—评价型、说课—评价型、说课—评价—研究型和示范型(上课—说课)。前两种类型的说课大量出现在教学比赛和公开课中,教师通过上课与说课展示自己的教学理念和实践能力,然后由专家和同行进行评价。第三种类型是集体备课时的研讨方式,教师因此可以相互协作、共同进步;第四种类型则是优秀教师或专家在教师培训中对教学新理念的展示(罗晓杰,2005)。总之,根据学习需求和比赛规则,教师和赛事组织者可以通过选择不同的说课方式和时长来解决以上课作为教研形式的问题(如耗时较长),或者仅靠上课无法说明教师对课程与教材的理解、设计过程以及设计隐含的意图和教学理念等问题。简要来说,说课就是回答What(对所教内容的理解)、How(设计的活动)、Why(设计的意图)的问题。

当前中小学英语说课的问题集中体现在三个方面。第一,说课模式化,缺乏特色。模式化和模塊化的说课容易限制教师的创造性,教师针对每个模块(如说教材、说学情、说教法、说教学过程、说教学评价以及说教学反思)都一一解说,这不仅较为费时,而且每个模块都浅尝辄止、蜻蜓点水,难以给听者留下深刻的印象,体现不出教师的个人设计特色。第二,说课理论与实践脱节。教师在说教学理念时往往会使用很多概念,但却没有很好地演绎和展示如何将这些概念具体应用于教学设计中。第三,缺少对生成策略的阐释以及课堂生成给教师带来的启发和思考。真正好的课堂是预设和生成关系的科学组合,生成可以体现教师在课堂上如何启发、促成学生理解和内化知识,它既是说课的关键部分,也是教学亮点的体现,不应被忽视。针对上述问题,笔者提出提升说课效果的三个思路:体现循证的教学逻辑,突出理论到实践的过程以及描述课堂的启发生成。

循证视角下的说课实践

1. 体现循证的教学逻辑

循证(evidence-based)是一种利用证据追求实践科学化和专业化的价值观,也是一种运用证据解决实践问题的思维和基于证据推动实践改进的专业依据(朱旭东、朱志勇,2020)。循证教学最初源于临床医学、心理学和社会学等领域,后来被应用于基础教育和高等教育领域。循证教学提倡教学要基于实践的科学依据,旨在加强教师的研究素养。循证教学也是教师开展教学设计、教学实施与教学评价的新型教育教学法(姚倩、许芳杰,2022)。

首先,教学始于对学情的把握,收集学生的学习情况数据是循证教学的开端。学情主要指学生认知上的需求和情感上的需要。因此,教师在学生未学之前可以调查学生对该话题的已知以及就该话题想要学习的知识。当教学基于学生的学习兴趣和求知欲时,学生的课堂参与度就会大大提升。但通常教师在新授课前仅会进行一些主观分析和判断,并未开展客观的数据收集工作。例如,广东省惠州市龙门县龙城第五小学潘艺思老师的学情分析包含以下四个方面:

(1)认知水平:学生思维比较活跃,能通过多模态英语教学发展抽象思维能力;熟悉图片环游的教学模式,能够通过封面快速提取信息;能根据引导推测故事情节并简要阐述自己对书中人物或情节的看法。

(2)能力水平:学生具备一定的合作、评判性思维和解决问题的能力。

(3)生活经验:本主题与家庭生活息息相关,学生在与家人相处中已经历了各种事情,体会过喜、怒、哀、乐等情绪。

(4)知识储备:本单元话题为“My Home”,学生已掌握描述房间、位置的词汇和句型,具备一定的语音基础,能理解文本内容并可联系个人生活经验表达自己的看法。教师要辅助学生进行更高层次的输出和更深层次的高阶思维训练。

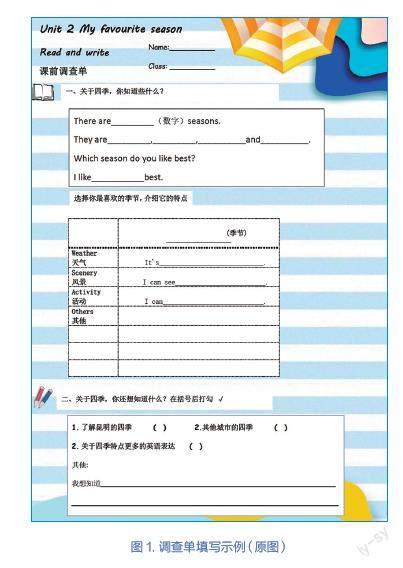

以上为该教师在分析学情时所做的常理上的判断,旨在为教学活动设计做准备。但如果教师想要更精准地了解学情,则可以在课前进行调研。如果学生能接触到数字化平台,调研就更加经济和便捷了。教师也可以通过调查单来了解学生的知识储备和学习偏好。例如,云南省昆明市“白蕊名师工作室”的何伦老师在上一节话题为“Four Seasons”的课前,给学生下发了调查单,指导他们填写(见图1),以了解学生的真实水平和学习偏好。学生在调查单中说明自己想要了解的与这一话题有关的内容,如“四季有哪些不同的节气”“秋季特有的花朵有哪些”“不同城市是否有季节差异”等。

教师可以根据调查结果把握学生当前的语言知识、能力水平和学习需求,从而更有针对性地设计和实施教学。如果教师在说课时通过明晰的证据显示学情,其说课就会更有说服力。

其次,循证教学要求教学活动的每一环节都可观察、可评价。教师在整个教学过程中要以实现“教—学—评”一致性为目标。例如,教师可基于英语学习活动观的框架阐释如何评价学生的学习效果:

导入环节:通过歌曲、对话交流来观察学生是否能积极参与课堂活动。

学习理解环节:通过学生的表达情况判断学生能否观察封面图片、抓住关键信息;通过学生对问题的回答判断他们是否理解并掌握了文本信息、是否具备一定的语言组织能力。

应用实践环节:通过学生的小组合作探究情况观察学生是否具备小组合作及交际能力;通过学生的表演了解学生对文本的熟悉程度及其处理文本信息的能力。

迁移创新环节:基于主题语境,观察学生能否联系生活经验解决相同情境下的问题;通过学生的整体描述观察学生的语言表达和创新能力。

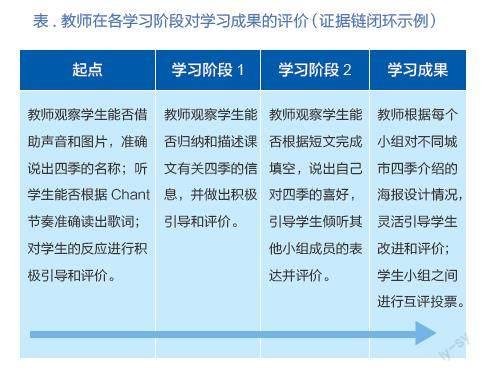

最后,循证教学还需要检验学生的学习成果。仍以“Four Seasons”教学为例,教师从学生学习的起点(掌握四季的名称)到终点(介绍不同城市的四季),评价学生的学习期望、学习起点和最终的学习成果是否达成一致,即构成一个证据链闭环(见表)。

笔者观察教师说课后发现,以往大部分教师主要对学情进行主观概括,很少开展课前调研或者调研数据并不精确,导致说课往往只是泛泛而谈,无法体现学生的起点和终点,更未挖掘出学生真正的学习兴趣点。当说课能体现循证的教学逻辑,有始有终地展示数据和设计依据,明确学生在课上的学习起点和收获,就能构建整个说课的逻辑链条,为提升教学实效奠定坚实的基础。

2. 突出理论与实践结合的过程

一节课的层次和格局取决于教师能否对文本承载的文化教育元素进行深入解读,并把解读的思想转化为课堂启发学生思考和达成育人目标的活动。课标指导下的中小学教材主题都蕴含着深刻、丰富的主题意义,师生共同对其进行探究不仅有助于培养学生的高阶思维能力,还能在学习过程中有效渗透育人的思想和价值观。

例如,人教版高中《英语》必修第一册Unit 4的话题是“Natural Disasters”,教师研读教材后确定主题意义的探究方向为“增强减灾意识,减少人员伤亡”。在这一单元Reading for Writing板块的概要写作活动中,教师展示2022年8月发生在重庆的山火事件相关图片,让学生撰写山火事件的新闻概要,迁移运用本单元所学的语言知识和写作技能,同时渗透育人目标,即感悟并学习人们团结互助、勇于奉献、共同抗击灾难的精神。这一设计就把教材中的概要写作活动变成鲜活的话题任务,学生更感兴趣,还能渗透课程的育人价值。

又如,人教版高中《英语》选择性必修第三册Unit 1的单元话题为“Art”,该单元Project板块的项目活动为介绍世界艺术文化。教师利用单元阅读文本中关于中国艺术文化的语言知识对活动进行改编,并设置情境,让学生小组合作,制作向外国人介绍中国文化艺术的模拟展览手册,帮助学生拓展中国艺术文化知识,学习传播中国文化。这样的设计体现了“中国学生核心素养”中的社会参与和责任担当,学生通过合作探索也积累了关于中国艺术文化的英语词句表达。

以上两个案例都表明教师具有一定的课程意识,能创造性地灵活使用教材。教师说课时可以聚焦“文化育人”“课程思政”或“文化自信与传播”等新理念并对其进行阐释,结合任务设计说明创造性使用教材的设计意图、教学过程和最终达成的效果。此外,教师在这一过程中要重點说明教学设计与本单元主题意义的关联、各板块之间能力发展的逻辑梯度、本节课语言输出的支架活动等,在说课演绎中体现新理念的重要性及教师自身所具备的创新实践能力,这样从理论到实践的过程就能一目了然,而非是概念的堆砌、经验的演示或理论与实践分离的阐释。

3. 描述课堂启发与生成

外语课堂的首要任务就是语言教学,在课堂上基于内容丰富、主题深刻的文本促进学生的语言学习进步是教学的基础。因此,教师备课时应该深入思考和推敲的问题包括:在话题引入中如何锻炼学生的语言表达?在文本学习中如何推进学生的语言学习?在学习活动中如何引导学生边学习、边思考、边进行语言表达和输出?在主题意义探究中如何让学生综合运用已学和正在学习的语言进行表达?学生创造性地表达和用语言做事,即“学思结合、用创为本”。课堂生成体现了教师的启发和引导能力,也是循证教学凸显的教学成果,教师在说课时应重点描述这一环节。例如,在以发明创造为主题的英语课堂上,授课教师根据教材内容引导学生看图回答两个问题:What are the inventions used for? What kind of problems do you think this invention is trying to solve?

师生对话片段如下:

S: Um... Its a solar panel.

T: Solar panel? Okay, what problem is it trying to solve?

S: Its used to turn the solar energy to the other forms of energy to solve the energy problem and it will reduce pollution.

...

S: It is a smart dog.

T: Well done. How will you use it?

S: I will use it as a pet dog and a good friend whom I can talk to every day.

在上述案例中,教师除了讨论发明的用途,还启发学生思索其能解决的问题及意义。学生只有深入了解各项发明的用途,才能理解其给人类和社会发展带来的益处。接下来,教师设置情境,让学生以促销者的身份来介绍各种发明(即小组预想的未来发明创造),说明其用途和价值。简单的推销活动一方面可以调动课堂氛围,另一方面能促进学生深入理解主题意义,即科学发明造福人类。更重要的是,学生的语言生成体现的是教师的引导和启发的成果。

再如,在一节有关音乐话题的听说课上,教师让学生讨论音乐的价值和意义。学生说出音乐具有娱乐和疗愈作用后,教师为启发学生思考而进一步提问:What are the social value and personal value of music? 学生经过讨论得出音乐能体现文化特色,也是一种国际通用的交流语言,对个人来说还可以是一种情绪的表达和宣泄。教师在课上实际体现了对思维的培养和对主题意义的探究,因此说课时就可以呈现学生在课堂上生成的观点。此外,教师还可以在说课过程中展示学生的书面作品,并描述启发学生完成作品的过程,突出本节课学生的学习过程和教师的启发策略。

循证视角下的说课策略

循证教学的说课需重点体现学生的学习过程和成果,即教师需不断收集“evidence”,即基于课堂生成的证据链,及时在课中诊断和调整教学,体现循证教学的逻辑。具体来说,有五个策略可以提高循证的说课效果:多模态式、立体式、特色式、数字化和研究性说课。

1. 多模态式说课

当今世界信息繁杂,以多模态的形式呈现,因此教师在说课中呈现教学设计时应做到图文结合,把教学思想和活动设计的多种信息样态呈现出来,从而给听者留下深刻印象。但并非丰富或多元便是好的,要有重点、有详略地体现。例如,教师如果要体现循证逻辑的教学,就需通过展示调研数据和测评结果,说明本节课学生的起点和终点以及激发学生求知欲和学习兴趣的方式;如果要体现语言学习活动的梯度和创新,以及学生语言学习的进步,就要收集学生的课堂表现和作业数据等;如果要从学科育人的角度阐述自己的教学设计思路,就应结合所设计的活动突出创新性,明确学生通过语言学习所达成的思想认知层次。这些证据应以多模态形式呈现,图表、文字、动画或视频皆可,同时要详略得当,既能生动地向同行和专家展示设计的全貌,又能突出重点,让听者感受到设计者的独具匠心。

2. 立体式说课

所谓立体式说课,就是要突破静态的单一说课模式,动态说课和静态说课相统一,以弥补说课过程中没有学生配合的静态场景特点。例如,教师在说课时可以复现一个教学片段,或者展示课堂实录的某个片段,以此说明自己将理论应用于实践的真实效果,包括课堂上的教学语言表达和学生参与的实际状态。这样静态与动态相结合的说课,有利于教师全方位展示自身的理论素养与实践水平、教学评价与反思能力。立体式说课的主要目的就是让听者看到教师的陈述并非“纸上谈兵”,而是基于真实可信的教育教学实践。配合教师的演讲艺术,立体式说课能给听者留下直观、深刻的印象,对于该设计的教学过程和效果就有了较为清晰的了解。

3. 特色式说课

很多教师说课时喜欢展示大量前沿理论及细节丰富的教学设计,听者虽然觉得“高大上”,但启发性不足,印象也不深刻。说课如果过于面面俱到,则会沦为泛泛而谈。如同写论文需聚焦某个问题或特点,突出说明解决问题的思路,把理论转化为相应的教学实践活动,并引导学生在活动中发展核心素养,聚焦特色和亮点的说课更容易给同行和专家留下深刻的印象,体现教师的理论素养、研究意识和创新实践能力。

4. 数字化说课

进入信息化时代,数字赋能成为新时代课程与教学的前沿热点话题。数字化教学能够精准定位学生需求,对学生进行及时的评价和反馈,同时能有效调动数字资源构建本土课程,实现教学革新。此外,数字化平台还能对教师的教学进行数字化评价,使教师能够基于数据进行更加有效的反思。例如,某平台对教师每节课的师生互动情况作出的分析如图2所示,教师在说课时可以加以利用,适当地应用数字化手段说明课堂教学情况,为说课的时代性和前沿性增色。同时,教师也可以在说课时基于智慧教学、数字赋能提出自己的创新见解和认识。

5. 研究性说课

研究性说课指“以问题为中心”,对一些教学问题进行思考和研究,在说课过程中突出教师创造性解决问题的路径和方法,同时也提出探索的空间和留待以后解决的问题。例如,一位教师在说课伊始就介绍教学对象是英语基础薄弱的学生,然后说明想要解决读后续写过程中如何提高学生的文本逻辑分析和表达能力这一问题,解决办法是应用思维可视化手段,接下来开始逐步说明如何在教学过程中使用思维可视化的图形组织器引导学生理解作者的写作思路,并发挥想象力,沿着文本思路创造性地续写故事。再如,同样是读后续写,教师发现在读写课中培养学生的文本解读能力是引導学生紧扣文本主旨、打开写作格局的有效途径,因此在说课时关注如何通过提问和讨论等活动让学生多角度分析文本意义,并简要概述课堂上对学生的启发和学生的生成结果,由此说明文本的多元解读对提升学生续写能力的作用。

结语

以上介绍的循证视角下的说课实践和策略能帮助教师在说课时去程序化、去模式化,使说课逻辑更加清晰、证据链更加突出,聚焦问题的解决和个人独到的见解,从而提高说课的质量和效率。此外,教师还应具备一定的演讲能力,在说课时讲出效度、亮度和高度。总之,说课是促进教师自我反思、引导教师自我完善、促进教师之间相互协作、提升教师素质和能力的有效教研手段和专业发展路径。说课应体现循证教学、理论与实践的创新结合、课堂启发生成的过程,从而助力核心素养的落地、新课标理念的贯彻以及研究型教师的成长。

参考文献

罗晓杰. 2005. 说课及其策略[J]. 教育科学研究, (2): 40—43

姚倩, 许芳杰. 2022. 高校英语教师教育者循证教学: 内涵、特征与实现路径[J]. 外语界, (5): 56—62

余宏亮, 石耀华. 2013. 论作为教师课程理解的说课及其心理转换[J]. 课程·教材·教法, (6): 22—27

赵玉. 2011. 利用微格教学培养师范生说课能力的实践研究[J]. 电化教育研究, (1): 94—99

朱旭东, 朱志勇. 构建循证教育体系 推动教育决策和实践科学化专业化[N]. 光明日报, 2020-09-01(13).