玛丽娜·阿布拉莫维奇:将自己从创伤中解放出来

2023-08-23李乃清

李乃清

“艺术家在场”

“现在中国什么时间?”

“这边是晚上9点。”

“好的,我们开始吧!”

77岁的玛丽娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramovi?)一袭黑衣,于美国纽约时间上午9时准时现身视频会议室。屏幕那头的她,半侧乌发编成辫子,依然是2010年表演“艺术家在场”时的造型。

半个多世纪以来,阿布拉莫维奇在全球不同空间打造了诸多令人震惊的现场,以突破身心极限的表演,成为全球最耀眼的艺术家。

“我与中国的缘分由来已久,始于1980年代初。当时乌雷和我与中国政府争取获得徒步长城的许可,我们最终在1988年完成了长城徒步。”

2023年4月28日至7月22日,阿布拉莫維奇在里森画廊上海空间举办了个展,个展中的“须臾之物”系列——由水晶、木头和金属等材质打造的桌椅以及由悬挂墙面的彩色石英构成的冥想空间——源自她早年徒步长城的经历。展览期间,阿布拉莫维奇接受了《南方人物周刊》记者的连线专访。

“当年徒步长城,我发现走过的地面、我的精神状态与当地流传的神话之间存在着各种联系。我沿途探访的每个村落都有长者谈到与龙相关的传说——绿龙与黑龙缠斗、白龙与赤龙打斗……修建长城的传说也与矿物有关,赤龙是铁岩,绿龙是铜岩,白龙是石英岩。走在不同的岩石上给我带来不同的体验,我开始思考将途中感受传递给观众,这就是‘须臾之物的开端。”

阿布拉莫维奇1970年代在家乡贝尔格莱德开启艺术生涯,凭借令人惊惧的行为艺术“节奏”系列声名鹊起,其中,最具代表性的是她1974年将自己作为观众实验对象的《节奏0》。据说,看完此前几次充满暴力、近乎自虐的现场后,批评家(包括她母亲)表示,行为艺术家都是病态受虐狂,把伤害和痛苦强加给自己。于是,在意大利那不勒斯的莫拉工作室表演《节奏0》时,阿布拉莫维奇决定什么都不做,看看观众会对她做些什么。

23岁的她将自己麻醉,站在展厅中央,面前一张桌子上放了76件物品,其中有一杯水、一件外套、一朵玫瑰……还有刀片和铁锤,和一把上了膛的手枪。旁边有一段说明文字:“我是个物体。你可以将桌上任何一件东西用在我身上。我会承担所有责任——即使你将我杀死。时间是6小时。”

“表演刚开始是顺利的。有人递我水喝,有人送我玫瑰。但没过多久,有个男人拿起剪刀剪我的衣服,有人用玫瑰上的刺扎我肚子。还有人用剃须刀片划破我的脖子喝我的血,这道疤现在还在。女人给男人出主意。男人没有强奸我,因为是在大庭广众之下,而且他们的妻子都在身边。他们把我抬起放在桌上,把刀摆在我两腿之间。有人拿起枪和子弹,顶着我的太阳穴。另一个人把手枪抢走,然后他们开始打架。6小时后,我……开始走向人群。我当时糟透了,光着半个身子,全身是血,泪流不止。所有人都逃走了,一个不剩。他们无法面对我,因为我终究是个正常人(而非物体)。我回到酒店已是凌晨两点,看着镜中的自己,我发现自己竟长出几缕白发。”

阿布拉莫维奇1946年生于南斯拉夫一个军人家庭,自幼年起,她的衣食住行都在母亲严苛的高压管控之下,一旦逾矩违规,便遭打骂。直至29岁,她都被要求夜晚10时前必须回家。父母破碎的婚姻、家中重男轻女的偏见,都曾在她心中埋下叛逆的种子。

“行为艺术是心理和身体的结合,由表演者在特定时间和空间面对观众呈现,由此产生能量的共鸣。(作品)由观众和表演者共同完成。这和戏剧表演差别巨大。戏剧里,刀不是真刀,血只是番茄酱。但在行为艺术中,血是材料,刀是工具,一切都是实时呈现,行为艺术无法排练。”阿布拉莫维奇曾在TED演讲《由信任、脆弱与联结构成的艺术》中给出解释。“我们人类害怕受苦、疼痛和死亡,因此我在行为艺术中将这些恐惧都呈现在观众面前。我运用你们的能量,尽可能忍受这些恐惧,然后再将自己从恐惧中解放出来。”

1975年,阿布拉莫维奇完成作品《艺术必须美丽,艺术家必须美丽》:她双手各执一把梳子凶狠地梳头,嘴里不断重复这句标题,直至划伤自己的头皮和面部,试图以这样的癫狂行为对权威制度和“美”的观念发起挑战,“我认为艺术的美也可以来自怪诞、失常和无序。”

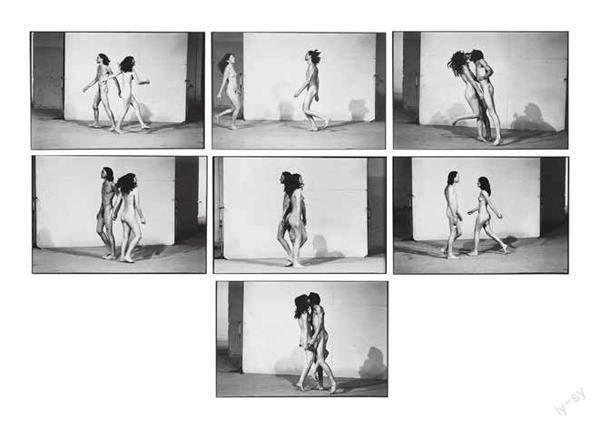

阿布拉莫维奇与乌雷 《空间中的关系》,1976年图/ULAY. Courtesyof ULAY Foundationand Richard SaltounGallery, London

离开家乡后,阿布拉莫维奇在荷兰阿姆斯特丹遇见德国艺术家乌雷。“他是我真正爱上的人。我将刀、手枪和子弹,换成了爱与信任。”

1975至1988年间,阿布拉莫维奇与乌雷创作了一系列涉及对偶关系的作品:他们赤身裸体奔向对方,直至将对方撞倒在地(《空间中的关系》,1976);他们面对面跪下,凶猛地互扇耳光(《光/暗》,1977)……1980年展示《静止的能量》时,他们身体后倾共同将一张弓拉满,乌雷手中的毒箭对准阿布拉莫维奇的心脏。现场观众能通过扩音器听到他们心脏急剧加速的跳动。“你得完全信任对方,因为那支箭正对着我的心脏。我心跳加速,肾上腺素飙升。这就是信任,对另一个人完全的信任。”

这对情侣的关系维持了12年,最终还是分开了。“我们没有像其他人那样打电话,我们约定一起去徒步长城。我从黄海启程,他从戈壁滩出发。我俩各自徒步3个月,走完2500公里,横跨中国12个省份,最终碰面了,我们互相告别,关系到此结束。”

1988年的《情人·长城》是阿布拉莫维奇与乌雷最后一次合作,令人唏嘘的是,1980年最初构想时,两人约定“相遇便结婚”。阿布拉莫维奇后来在行为艺术“自传”中伤感念白:“再见!孤独、不幸、眼泪;再见!乌雷。”

回归个人创作后,阿布拉莫维奇尝试将行为艺术与其他媒介融合。“我只对能改变社会意识的艺术感兴趣……只关注美学的艺术是不完整的。”1997年参加威尼斯双年展时,她凭借作品《巴尔干巴洛克》荣膺最佳艺术家金狮奖。

坐在2500根血肉模糊的兽骨组成的骨堆上,一边洗刷血迹斑斑的兽骨,一边低吟家乡悼念亡灵的哀歌,背景播放着她和父母的影像投影。这次创作与其故土巴尔干地区的战争息息相关,“我洗了整整6天,每天6小时,那气味简直无法忍受,会给你留下不可磨灭的印象。你无法洗掉血迹,正如你无法清洗战争的耻辱。”

2010年,阿布拉莫维奇完成了“一次真正改变人生的行为艺术”。在纽约现代艺术博物馆“艺术家在场”为期三个多月的展览中,64岁的她每天静坐8小时,直面前來观展的上千名陌生人,以眼神进行一对一的无声交流。“当你注视一个人的眼睛时,会看到那么多痛苦和孤独,还有那么多美妙的东西,在相互凝视的过程中,尽管对方是陌生人,你一言不发,却胜过千言万语。”

在这场静默的表演中,无论观众多么努力,都难以令阿布拉莫维奇动容,但有一个人例外——当两鬓苍苍的乌雷在对面坐下,雕像般的阿布拉莫维奇禁不住潸然泪下。两人自长城分手后已有22年,隔着一张木桌,这对曾经同生共死的恋人十指相扣,达成和解。

人:人物周刊 阿:阿布拉莫维奇

从事行为艺术,省了我20年心理治疗费

人:听说你刚动了一个手术,可否说下这次手术的具体情况?手术前后你的身体和心灵经历了怎样的挑战与变化?

阿:谢谢你的问候,我现在感觉好多了,是肺栓塞。之前膝盖动了个小手术,引起并发症,心脏不太舒服,不得不再动手术。说实话,我以前从没动过手术,所以很没耐心,我是能量爆棚的人,恨透了这种缓慢的康复过程……但我康复了,只是得再等7个月才能坐飞机,现在出行只能乘船,所以我会乘船去英国参加9月伦敦皇家艺术学院的大展,到时会搭乘玛丽皇后号,坐上7天,这太美妙了!我可能会跑去甲板上画画。

人:这段经历可能为你下件作品提供某些灵感?

阿:无论生活中经历了什么,我总能利用它进行艺术创作。好几年前,我曾和导演罗伯特·威尔森(Robert Wilson)创作了一出大型戏剧作品《玛丽娜·阿布拉莫维奇的生与死》,由威廉·达福(Willem Dafoe)带来精彩旁白。

我记得有位表演者后来成了非常著名的心理学家,她到我这里来,注视着我的双眼说道,你所做的(表演),为你自己节省了20年昂贵的心理治疗费!(笑)因为我利用自己身上的一切经历,无论发生什么,我都将之转化成作品发挥出最大功效。我的一生都是这样走过来的,对我而言,非常简单。当你什么都能和其他人分享时,这也意味着你真正将自己从过往的创伤苦痛中解放出来。

2019年,CHAO艺术中心“观看之道”展览现场,策展人乔纳斯·斯坦普在《 情人·长城》 作品前。1988年的《 情人·长城》 是阿布拉莫维奇与乌雷最后一次合作 图/Kristoff Kollar

人:回望你当年令人震惊的行为艺术《节奏0》,如果知道会发生那些恐怖的事、威胁生命的危险,你还敢事先把手枪和尖锐器物放到桌子上去吗?

阿:要知道,那时我才23岁,如今我已76岁,我现在肯定不会再做这样的事了。为什么?因为我做过了!(大笑)首先,在行为艺术未受重视的年代,那是一次真正的实验。当时,所有人都在谈论我们如何如何、这件作品如何不是艺术。那时我冒出一个想法,如果试着走极端,公开挑战任何可能性,人们会不会杀了你?那次实验让我明白了,是的,他们会杀了你。但我再也不会重复这样的经历。我在不同时期创作不同的作品,我的工作越来越多地从物质转向精神。

人:有本关于你的传记写到你曾立下遗嘱,将来葬礼上要用杏仁蛋糕做一个自己的身体模型。这个想法是怎么产生的?

阿:肯定是有人发明了这条消息。我50岁时,在比利时有位策展人,曾经照我的样子做了个奶油派之类的东西,但那是最糟糕的一天,因为每个人都好像在吃我的身体……很久以前的事了。我从没为葬礼做过计划,杏仁蛋糕是别人杜撰的假新闻。

人:身体一直是你创作的重要媒介,它在你的作品中以各种形式呈现。关于自己的身体,你有没有最自信和最不满意的部分?

阿:我认为,我为什么要使用我的身体,这是更重要的问题。因为身体是一种普遍存在的东西,我们与生俱来就有个具体的肉身。对我来说,为了明白我的大脑如何运作,我需要知道自己的身体和精神的极限。这非常重要。所以我把身体作为我自己的研究材料,我所有的行为艺术表演实际上都关乎我自己,我是那个挑战各项极限的人,我也是承担所有责任的人。你不能把身体分成各个部分。同样,身体和思想也是统一的。所以我唯一关心的是,如何让它们尽可能保持健康。

这次手术对我来说是非常有趣的经历,现在我感觉已经满血复活。一切都很好,除了不能搭乘飞机。之前我差不多三五天就要出趟远门,但从现在开始,我的人生要接受另一种观念:必须将时间调慢。

人:作为一名女性,你是否有过身体被暴露的耻辱感或恐惧?是怎样一个契机,让你敢于尝试那些大胆的实验?

阿:事实上,我还是个女孩那会儿,刚开始我画画,非常害羞,我甚至不敢在街上走,完全无法在很多观众面前工作。大多数时候,我都把自己关在工作室里画画,和别人没什么关系。

但当我开始在创作中处理环境因素时,我开始使用自己的身体。我永远不会忘记自己的第一次行为艺术表演,当我站在观众面前时,所有的不安都消失了,我不是呈现自己这个“玛丽娜”,我是一名艺术家在展示自己的作品,这件作品能量如此强大,它让我明白,行为艺术是我的媒介。

从那天起,我不再害羞,也不再担心用身体工作的问题。如果我不得不在家人或朋友面前脱下衣服,我会感到非常害羞,但如果我必须赤裸地站在3000人面前——因为我不是在展示自己,我展示的是一个人体,任何人都有身体,无论胖瘦,它可以是任何一种形状——我毫不在乎。我呈现的是一种观念,那才是最重要的。

2010年3月9日,纽约现代艺术博物馆,玛丽娜·阿布拉莫维奇和曾经的伴侣乌雷。图/视觉中国

我想领养一只熊猫

人:你最早接触中国的记忆和来之前的想象是怎样的?来之后发现有何差异?

阿:此前对中国并不了解,因为它对外国人封闭了很长时间。我们花了8年时间才获得入境许可。关于中国,那时我只知道孔子、老子的哲学思想,古代的一些诗歌和艺术,我们对中国的印象更偏政治化。

行走长城时,一路上没有外国人,没有旅馆,什么都没有。然而,我们走了3个月。对我来说,这是中国一个非常有意思的神话版本的建筑,我们了解到建造长城是为了抵御外来军队的侵略。整座长城就像银河在地球上的翻版,对于中国而言,这具有某种精神性。

经历过漫长的动荡时期,中国许多东西被销毁了……但当我们去到那些村落,进入当地人的世界,发现他们依然顺应四季的轮转,过着亲近自然的生活,古老的传统仍然存留下来,能在现场观察和学习到这些真是非常美妙的经历。

人:有没有你欣赏的中国艺术家?

阿:我欣赏不少年轻的中国艺术家,但请你原谅,我无法拼出他们的名字,中国人的名字对我而言太难读了。

人:你曾在贝尔格莱德、阿姆斯特丹、纽约等多座城市生活居住,可否用几种颜色形容你所旅居的这些城市的气质?

阿:这个问题太有趣了!贝尔格莱德非常单调,我在那里时,一切都是灰色的,还有那种旧制度特有的绿色,脏兮兮,灰蒙蒙,没有太多色彩,所有人看上去心情都有些低沉,没有太多活力。然后我去了阿姆斯特丹,整座城市都非常鲜丽,那是1970年代初,最早那批新一代艺术家崛起,人们拥抱各种色彩,明亮的黄、鲜艳的红与蓝。接着我又去巴黎居住,这座花都不只是颜色,更有激情和时尚:参加展览开幕式你必须涂口红,即便早晨去街头买个法棍,你也得穿高跟鞋,到处是时尚。后來从巴黎去了柏林,在东德的一次画廊开幕活动上,我像在巴黎那样打扮,所有人都以为我是个富有的收藏家,围着我介绍他们的作品,我差点怀疑自己还是不是艺术家,因为周围那些艺术家全都衣衫褴褛,穿着脏脏的牛仔裤、破旧的皮夹克和靴子,连他们的工作室也是那副模样。接着我又来到纽约,这里非常多元,一切皆有可能,每个人都缤纷多彩,大家有着不同的背景,在这座熔炉里得到接纳,每个人都穿得靓丽,就像绽放的花朵行走在路上,如此美好!你说得对,每座城市都有它的色彩,确实如此!

不过,进入一些艺术场合,你会看到很多黑色。也许你会问,为什么?你进入我们这个圈子,就会发现这些艺术家,包括我,身上的颜色都很简单。我喜欢红色和白色。

人:我记得2010年在纽约MoMA“艺术家在场”行为艺术期间,你穿过红色和白色的长裙,此外,还有蓝色?

阿:蓝色,没错。这个我得解释一下。我在MoMA那次行为艺术穿的裙子不是设计师设计的,是我自己设计制作的。美术馆温度低,那条裙子必须非常保暖,因为我要端坐在那里很长时间,要确保血压稳定。

裙子的颜色也是我自己选的,这点很重要。我选择不同的颜色,因为我需要不同的能量。第一个月,我选择蓝色,因为这个项目很难,刚开始我需要让自己镇静下来。第二个月我需要提升能量,所以我选择红色。到最后阶段,我需要一种真正的精神性的澄净的高峰体验,我选择白色长裙。那次的视觉元素只有两把椅子,此外就是颜色,每个元素都要赋予意义。

人:蛇和蝎子都曾在你的行为艺术中出现,为何选择这些看来有毒的、令人恐惧的动物?

阿:原因很简单,因为我非常害怕它们。

人:为了战胜恐惧?

阿:是的!我对自己喜欢的事物没太大兴趣,但对我害怕的东西非常好奇。因为面对你喜欢的事物,你的付出无需代价,且总以同样的模式重复在做,但若是面对你害怕或讨厌的事物,你就会寻求突破,踏入新的领域。我以蛇蝎做行为艺术,并不是因为我认同它们,完全不是。我也把老鼠放入自己的行为艺术,同样因为我害怕它们。不久之前,我完成了一件作品,将400只老鼠放进来。

人:可以想象,现场非常恐怖。

阿:没错,这就是我要做的!

人:说说你最喜欢的动物?

阿:熊猫,我热爱熊猫!我甚至查找过在中国动物园工作的机会。我在北京看到过一则广告,年薪36000美元,在动物园里照料七八只熊猫宝宝,每天要做的就是与这些可爱的小家伙在一起,对我而言那真是太理想的工作,我几乎都要申请了。

人:如果自比,你觉得自己最像哪种动物?为什么?

阿:不知道,可能是介于考拉和熊猫之间的某个新物种吧?熊猫考拉?这两个动物是我的最爱。说实话,也许你能帮我?我想申请领养一只熊猫,让它待在我纽约的家里,我总是想象着,邀请它和我一起坐在沙发椅上看电视。

《人用椅与灵用椅》 2012 摄影/Mark Waldhauser

《黑龙》1994摄影/George Darrell。图/Marina Abramovi?. Courtesy Lisson Gallery

自传献给朋友和敌人

人:你写了本自传,取名《穿墙而过》,这里的“墙”用的是复数,这些有形无形的“墙”具体是什么?穿越这些“墙”时,你所面对的“敌人”和所使用的“武器”又是什么?

阿:首先,每个生命、每个人一生都会面临各种障碍,当你遇到障碍时,你是站着不动还是逃离?或是进入并穿越过去?我的选择总是进入并穿越。走过这一段,你便学到一些新东西,但另一个障碍又随之而来,生活充满了障碍。直面障碍对我来说很重要,因此,当我70岁生日时,我仔细回望了自己过去的经历,看看我面临过多少障碍和规则。

1970年代开始做行为艺术时,如果我整天盯着批评的声音,我恐怕永远都不会离开那个房间走到街上,因为一切都太可怕了。那几件作品如今都已载入艺术史册并进入博物馆收藏,所以你必须拥有坚强的决心和意志以及对未来的愿景,这样你才能活下来,胜过这一切。

现在一切变得简单了,我的作品无处不在,但你要知道,我的职业生涯长达55年!许多人做了5年10年就放弃了,没有成功,但我从不放弃。我的座右铭从来没变:如果你对我说“不”,一切才刚刚开始……在这段旅程中,你的朋友会变成敌人,敌人会变成朋友,所以,我把这本回忆录献给我的朋友和敌人。

人:你的那些关于巴尔干的影像作品,例如《巴尔干情色史诗》,让我想起库斯图里卡的电影,你俩的生日也挺接近,都生于11月中下旬,叙述的也是同一片土地上的故事,你对他的电影怎么看?

阿:我太爱庫斯图里卡了! 库斯图里卡非常有趣,他是塞尔维亚人,来自萨拉热窝,他爸爸曾是波黑共和国情报局高官。库斯图里卡的作品呈现出南斯拉夫的腐败、纵欲和醉酒,而这些都是真的。他的幽默感非常棒!我喜欢那些政治不正确的黑色幽默和黄段子,正是这些东西某种程度上帮助我们化解掉战争等各种灾难带来的苦楚。库斯图里卡的作品真正进入并呈现了斯拉夫文化的核心,因为我们是一个非常奇怪的民族,我们位于巴尔干半岛,这里是东西方世界的桥梁,就像是两个完全不同的时空。众所周知,这座桥上常常暴风肆虐,这里就是个火药桶,我们的生活伴随着纷飞的战火,各种戏剧性事件接连发生。

我创作的影像《巴尔干情色史诗》,它不是描述这里的某个时刻某个片段,而是谈论这里的人充满矛盾的各种想法和情感,我们爱的时候完全投入恨的时候也是深入骨髓,我们的情感非常极端,和中国人截然相反,你们从不表达感情,不允许流露情感,内心的情感无法看清。但我们,大喊、尖叫,极尽所能地宣泄情感。

皇家艺术学院个展之后我还有其他项目,目前我正在为新作品做准备,那是《巴尔干情色史诗》的新版本,我要追溯自己的原乡之根,我正在研究10世纪至14、15世纪的古代材料,里头解读情色与灵性关系的素材很有趣。

人:在你2010年纽约颇具里程碑意义的回顾展上,有年轻艺术家对你代表作的复刻,也有你本人的现场表演。今年9月的伦敦大展你会给观众什么惊喜?

阿:恐怕我不能向你透露什么,我是个非常迷信的人,要守住秘密。只能说,这场“秀”与纽约那次回顾展非常不同,我肯定不会每天都在现场,(笑)因为我再也不需要那样做了,我无需再证明什么,但会有几场行为艺术,不过我不能说。我唯一可说的是,我将乘船抵达伦敦。此外,我是255年(英国皇家艺术学院创立于1768年)来第一位在那个巨大空间举办大型个展的在世女性艺术家,所以,我面临着巨大的压力。

人:你打算怎么庆祝自己的80岁生日?

阿:哦,我还有3年时间可以想想。但毫无疑问,那会是一个惊喜,因为我喜欢大场面的庆生宴会,邀请许多人来参加。 我的人生如此美好,从没白过,所以那会是一次重要的纪念,我向你保证!但我是个迷信的人,现在不愿去说未来还没发生的事,你只能问我当下在干什么,也许你可以给这篇访谈取个标题——“人生只关乎此地此刻”。