基于能值分析的种植业生产系统可持续发展水平评价

——以山东省郓城县为例

2023-08-23李宗新张文君樊庆琦李升东

丁 豪,李宗新,张文君,钱 欣,樊庆琦,李升东*

(1.青岛农业大学 农学院,山东 青岛 266109;2.山东省农业科学院 作物研究所,山东 济南 250100;3.山东省农业科学院 玉米研究所,山东 济南 250100;4.山东省农业科学院 国资处,山东 济南 250100)

农业是国民经济的基础,一个国家的农业发展水平在很大程度上决定着该国的经济发展水平。其中,种植业以其较大的规模和较高的可操作性而成为整个农业的重要组成部分之一。但随着科学技术的发展和社会的进步,人口、资源与环境的矛盾日益凸显,严重威胁着种植业的可持续发展[1]。因此,如何有效评价一个国家或地区的种植业可持续发展水平,对于提高其农业综合生产能力,保护资源环境,加快农业现代化等均具有重要意义[2]。由于种植业生产是自然因素与人为因素双重作用的结果[3],因而无法直接对其可持续性进行比较和评价。因此,本文采用能值分析法,将种植业生产过程中的各个投入与产出因素统一为太阳能值,而后进行比较和分析。随着可持续发展概念的逐渐普及,能值分析法被用于分析与评价各个领域及系统的可持续能力,如方敏哲等[4]分析了内蒙古磴口县2003—2015年土地生态经济系统的可持续性情况;张永杰等[5]对2014年甘肃省定西市农田生态系统的环境资源条件、投入产出结构和可持续性进行了分析;钱欣等[6]研究了滨州市2019年种粮大户冬小麦—夏玉米粮食生产系统的效率和可持续性;李洋等[7]分析了1999—2015年山东省种养系统可持续发展指数的空间格局及其演变趋势;刘新茂等[8]分析了广东省1993年种植业生态系统的可持续发展状况;Zhuang等[9]分析了在本地化战略条件下,中国三大主粮作物可持续能力的变化情况。综合来看,多数研究聚焦于大尺度,对于整个县域尺度的种植业可持续能力变化及其主要影响因素的研究较少。而县域单位又是连接城市与农村的桥梁,是中央农业政策的具体执行者[10],县域地区种植业发展状况的好坏在一定程度上关系着国家能否更好地调整产业结构和推进农业现代化,因此,对于县域尺度的研究具有重要意义。基于此,本文选择县域级作为本研究的空间尺度,通过延长时间尺度来分析县域级种植业的可持续能力变化情况,并尝试分析其影响因素。

本文选取山东省菏泽市郓城县作为研究对象,以郓城县1978—2019年种植业的相关数据为基础,采用能值分析法,计算其历年来种植业投入与产出,并得出相关的可持续发展指数,同时分析其可持续发展指数的变化情况,以期为提高该地区的可持续发展能力以及探索其种植业高质量发展道路提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

郓城县位于山东省西南部,介于115°40′~116°08′E、35°19′~35°52′N之间,总面积为1643 km2。气候上属暖温带半湿润季风气候,降水集中,雨热同季,年均气温12.3~14.4 ℃,年均降水量550.6~633.9 mm。全县属于黄河冲积平原,耕地面积113232.1 hm2,农作物播种面积为199656.8 hm2,常年种植小麦、玉米、蔬菜等农作物,粮食产量连续多年突破10亿kg,是山东省的产粮大县。

1.2 研究方法

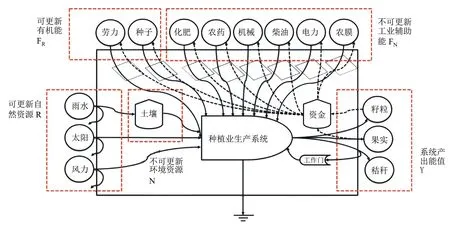

能值分析法由美国著名生态学家Odum于20世纪80年代创立[11],其理论依据在于:地球上的一切能量大都来自太阳[12],根据特定的太阳能值转换率,可将种植业生产系统中的不同物质以及能量统一转换为太阳能值,单位为太阳能焦耳(Solar emjoules, sej)[13-24]。本文将郓城县种植业生产系统的各项投入与产出作为研究对象,运用相应的能值转化率将种植业系统中的各项指标统一转化为太阳能值,其中包括可更新的环境资源R(包括太阳能、风能、雨水势能、雨水化学能等)、不可更新的环境资源N (包括表土损失能、灌溉水)、不可更新的工业辅助能FN(包括化肥、农药、农膜、柴油、机械、电力等)、可更新的有机能FR(主要包括劳力、种子和还田的秸秆)、系统产出能值Y(包括各类作物的籽粒、果实和未还田秸秆),由此确定的系统边界如图1所示[13]。为方便计算,暂不考虑资金对系统能值的影响作用。

图1 郓城县种植业生产系统边界

1.3 数据来源

本研究所采用的数据主要来自《郓城统计年鉴(1978—2019)》《菏泽统计年鉴(1994—2020)》《山东统计年鉴(1978—2020)》,由于郓城县部分农作物秸秆直接还田,缺少记录数据,故在本研究中,参考李书田等[25]的研究成果,确定不同作物的草谷比;参考毕于运等[26]的研究成果,通过利用不同作物的草谷比,计算出不同作物的秸秆产量。还田部分的秸秆属于有机肥范畴,故将其能值归为可更新有机能,未还田部分的秸秆归类为系统产出能值。通过调查发现,郓城县主要秸秆还田农作物为小麦、玉米、稻谷、豆类、花生,平均秸秆还田率约为70%。此外,本研究采用的地球生物圈能值基准为最新值1.2×1025sej/a[27],能量折算系数与能值转换率参照李洋等[7,14,15,18,22]的研究成果。

1.4 郓城县种植业系统能值的评价指标

为更好地研究和分析郓城县种植业可持续发展水平及相关驱动因素,在参考相关文献[9,14-15,23,28]的基础上,建立了3项郓城县种植业系统能值评价指标,分别为净能值产出率(EYR)、环境负载率(ELR)、能值可持续发展指数(ESI),具体计算公式为:

式(1)~式(3)中,EYR为净能值产出率,Y为能值总产出量,FN为不可更新工业辅助能值,FR为可更新有机能值,ELR为环境负载率,N为不可更新自然资源能值,R为可更新自然资源能值,ESI为能值可持续发展指数。

2 结果与分析

2.1 能值投入分析

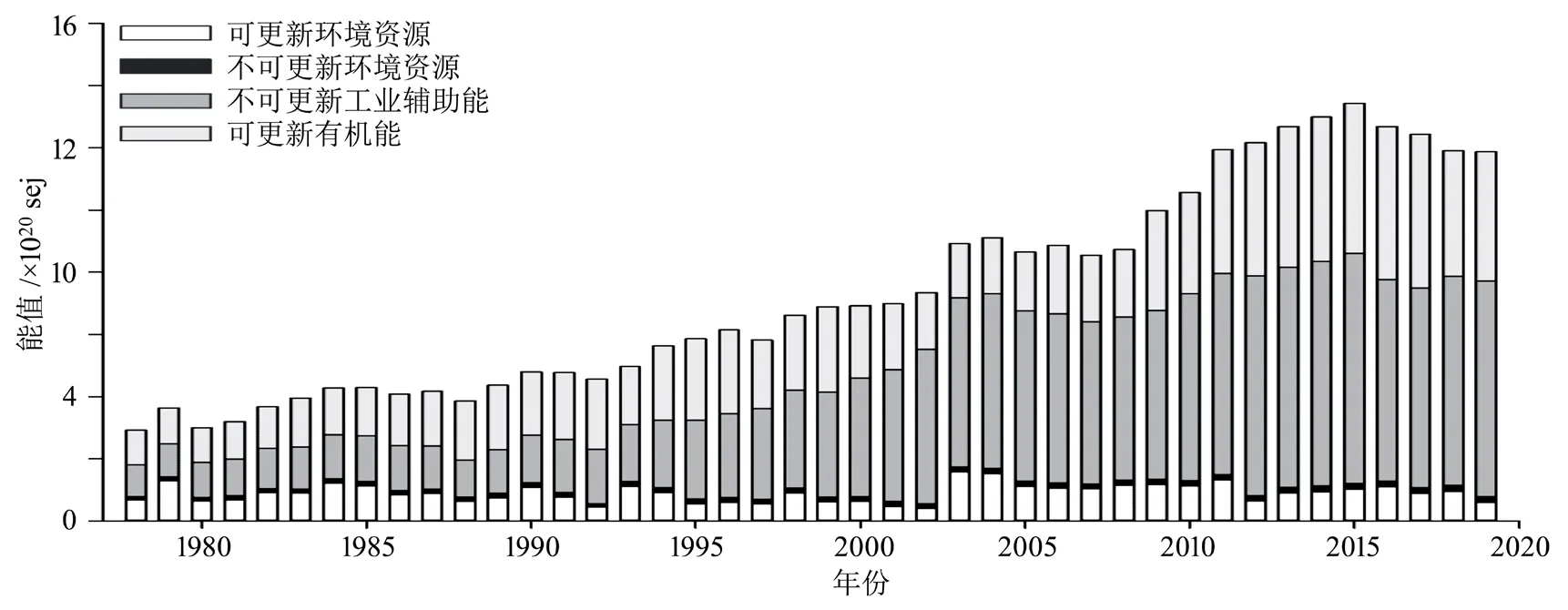

从能值投入情况来看(图2):1978—2019年郓城县能值总投入整体呈波动式增长趋势,1978年郓城县能值总投入为2.92×1020sej,增长到2019年的1.19×1021sej,总体增加了307.5%,年均增加7.5%。能值总投入由可更新环境资源、不可更新环境资源、不可更新工业辅助能和可更新有机能构成,1978年这4种能值的比例分别为22.9%、4.1%、34.9%、38.1%,至2019年这4种能值的比例则分别为4.9%、1.5%、58.5%、35.1%。1978年郓城县不可更新工业辅助能与可更新有机能投入分别为1.02×1020、1.11×1020sej,2019年不可更新工业辅助能增长到6.94×1020sej,增长率为580.4%,可更新有机能增长到4.16×1020sej,增长率为274.8%。

图2 郓城县能值投入的变化趋势

2.2 能值产出分析

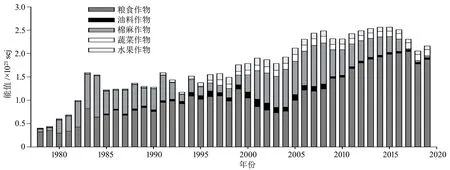

从图3中可以看出,1978—2019年郓城县能值产出呈波动式增长趋势。2019年郓城县种植业生产系统总能值产出比1978年增加了1.76×1021sej,增长了435.5%。能值产出类型可大致分为粮食作物、油料作物、棉麻作物、蔬菜作物、水果作物产出五大类。从几种作物产出能值的变化趋势来看,粮食作物呈现先上升后下降再上升的趋势,1978年粮食作物产出能值为3.20×1020sej,1999年上升到1.24×1021sej,而后逐年下降,2003年降至7.31×1020sej,2004年又开始逐渐上升,截至2019年郓城县粮食作物能值产出为1.87×1021sej。油料作物呈现先上升后下降的趋势,1978年油料作物能值产出为1.17×1018sej,而后逐年上升,2001年达到最大值1.62×1020sej,而后逐年下降,到2019年,郓城县油料作物产出能值为3.77×1019sej。棉麻类作物则呈现波动式增长的趋势,其中1983—1985、2002—2008年期间产出较高,1978—1981、1998—2000年期间产出较低,2019年郓城县棉麻作物产出能值为3.82×1019sej。蔬菜、水果类作物产出能值从1994年之后开始逐渐增加,1994年郓城县蔬菜作物与水果作物产出能值分别为1.61×1019和5.98×1019sej,2019年分别增加到1.33×1020、7.93×1019sej,增长率分别为726.1%和32.6%。

图3 郓城县能值产出的变化趋势

2.3 系统能值评价

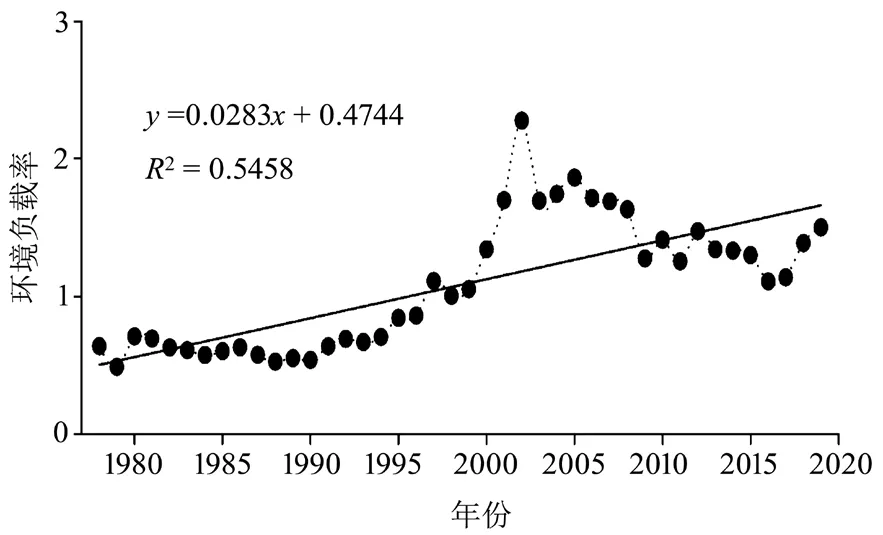

2.3.1 环境负载率 环境负载率主要指可更新资源与不可更新资源之间的比值,其数值的大小代表着该地区种植业生产系统所承受环境压力的大小。由图4可看出,1978—2019年郓城县种植业生产系统的环境负载率整体呈现上升的趋势,由1978年的0.64上涨到2019年的1.50,年均上涨3.28%;2004—2015年,环境负载率有所下降,2016年之后,环境负载率则逐年增加,说明随着生产资料的投入,郓城县种植业生产系统的资源环境压力正在逐渐增大。

图4 1978—2019年郓城县环境负载率的变化趋势

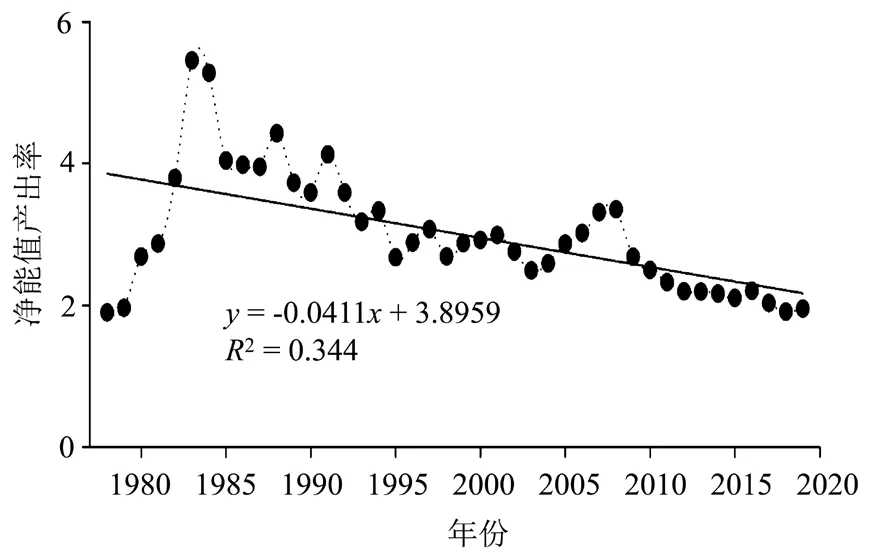

2.3.2 净能值产出率 净能值产出率主要指作物产出能值与不可更新工业辅助能、可更新有机能之和的比值,可用来衡量种植业生产系统的投入产出效率。由图5可看出,1978—2019年期间,郓城县种植业生产系统的净能值产出率整体上呈现下降的趋势。其中,1983年的净能值产出率较高,为5.45;2018年数值最低,为1.90。整体来看,2009—2019年,郓城县净能值产出率较前几年有所下降,说明在种植业生产过程中,存在生产资料不合理使用的现象。

图5 1978—2019年郓城县净能值产出率的变化趋势

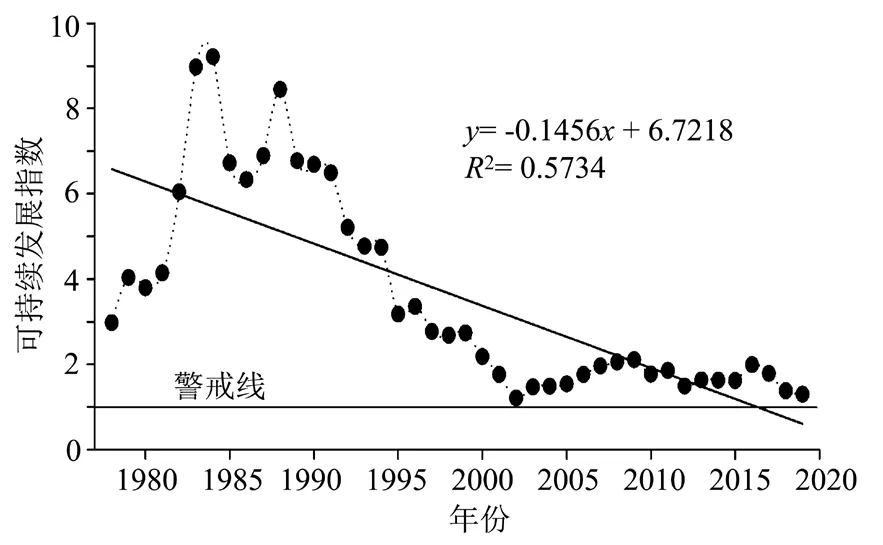

2.3.3 可持续发展指数 可持续发展指数为净能值产出率与环境负载率的比值,可用来衡量该地区的种植业生产系统的可持续发展能力。一般来说,可持续发展指数在1~10之间,说明此地区种植业生产系统具有发展潜力;可持续发展指数在10以上,说明此地区种植业生产系统的自然资源利用不足;可持续发展指数小于1,说明此地区种植业生产系统的资源环境压力较大[24]。

由图6可看出,1978—2019年,郓城县种植业生产系统的可持续发展指数呈现先上升后下降的趋势。其中,1978—1988年10 a间,郓城县种植业生产系统的可持续发展指数保持在较高水平,1984年达到极值9.81,其余年份的可持续发展指数基本保持在4.0以上。说明此阶段,郓城县作物产出有所增加,但资源利用不足。1989—2002年期间,郓城县种植业生产系统的可持续发展指数呈现下降的趋势,由1989年的6.77下降至2002年的最低值1.21,年均下降1.4036%。说明此阶段,随着种植业生产资料投入的增加,作物产量有所提升,但由于化石能源的过量使用,导致环境压力逐渐增加,使得2002年郓城县种植业生产系统的可持续发展指数降至最低点。2003—2019年,受种植业结构调整、农业生产措施转变等因素的影响,郓城县种植业生产系统的可持续发展指数有所回升,截至2019年,可持续发展指数为1.29。整体来看,郓城县种植业生产系统的可持续发展指数均在1.0以上,理论上具有发展潜力,但也应加以重视,在可持续发展指数接近1.0的警戒线时,应减少对资源的不合理使用,提高其环境承载能力,以保证郓城县种植业发展的可持续性。

图6 1978—2019年郓城县可持续发展指数的变化趋势

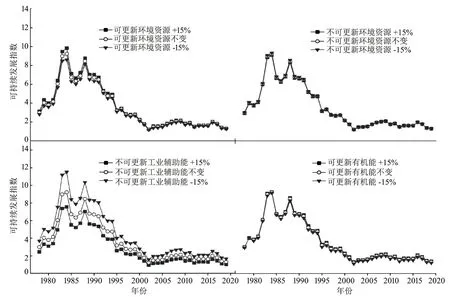

2.3.4 敏感性分析 为了更好地探究可持续发展指数对各能值投入的敏感性,在其他条件不变的情况下,分别将可更新环境资源、不可更新环境资源、不可更新工业辅助能、可更新有机能的其中之一增加或减少15%,观察能值投入指标变化对可持续发展指数的影响程度。由图7可知,在各能值投入指标中,可持续发展指数对不可更新工业辅助能的敏感程度最高,不可更新工业辅助能每增加15%,可持续发展指数平均下降约7%;其次是对可更新环境资源,而对不可更新环境资源的敏感程度最低,且可更新环境资源与可更新有机能的增加对可持续发展指数的影响是正向的,不可更新工业辅助能与不可更新环境资源的增加对可持续发展指数的影响是负向的。

图7 可持续发展指数对各能值投入的敏感性分析

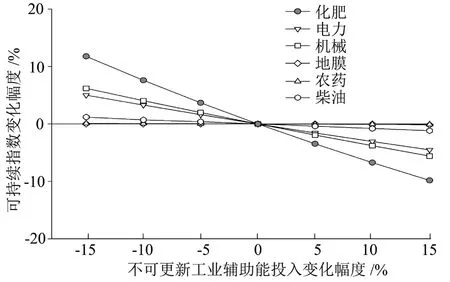

由于不可更新工业辅助能主要包含化肥、电力、机械、地膜、农药、柴油等能值投入,其中化肥为氮、磷、钾、复合肥投入能值总和。为具体探究各项投入对可持续发展指数的影响程度,每次只针对一项指标,分别上下调整5%、10%和15%,观察其可持续发展指数的变化幅度,具体结果如图8所示。由此可以看出,化肥投入对可持续发展指数的影响程度最高,其次为机械和电力投入。

图8 不可更新工业辅助能敏感性分析

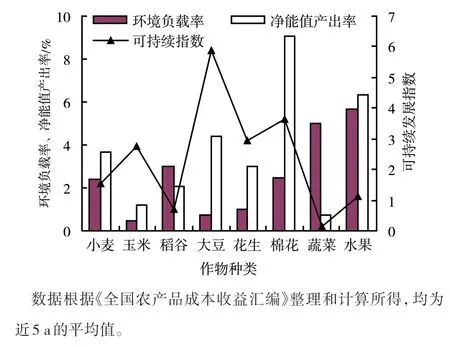

2.3.5 不同作物的可持续发展指数的比较 由于粮食作物大于经济作物的播种面积,从而使得粮食作物的产出能值远高于经济作物。为更好地比较不同作物的可持续性,本文选用1 hm2面积上不同作物的投入与产出数据,通过进行能值换算,进而求出各个作物的可持续发展指数。由图9可以看出,不同作物的可持续发展指数由大到小依次为大豆>棉花>花生>玉米>小麦>水果>稻谷>蔬菜,环境负载率由大到小依次为水果>蔬菜>稻谷>棉花>小麦>花生>大豆>玉米,净能值产出率由大到小依次为棉花>水果>大豆>小麦>花生>稻谷>玉米>蔬菜。

图9 不同作物的环境负载率、净能值产出率及可持续发展指数比较

3 结论

本研究以1978—2019年为时间尺度,利用能值分析法,通过计算分析郓城县种植业生产系统的能值投入与产出,得到如下结论:(1)1978—2019年郓城县种植业生产系统总投入能值增加了307.5%,总产出能值增加了435.5%;(2)1978—2019年郓城县种植业生产系统的环境负载率整体呈上升的趋势,净能值产出率整体呈下降的趋势,可持续发展指数呈先上升后下降的趋势,2002年之后的可持续发展指数波动稳定,整体在1以上,具有可持续发展潜力,但也应注意保护环境,提高资源利用率,防止可持续发展指数降至1以下;(3)在能值投入中,可持续发展指数对不可更新工业辅助能的敏感程度最高,其中化肥、机械、电力为主要的影响因素;(4)从单位面积可持续发展指数来看,大豆的可持续发展指数最高。

4 建议

4.1 减少化肥的不合理使用

本研究发现,化肥是对可持续发展指数影响最为显著的1个因素,过量地施用化肥不仅不能提高作物产量,反而会对环境造成污染。结合相关试验以及实地调研结果,可针对部分施肥较高的作物进行合理减肥。其中,小麦、玉米的氮肥投入较高,可在小麦、玉米周年轮作地块减少氮肥施用量。以小麦、玉米周年轮作纯氮施用量400 kg/hm2为对照,在此基础上小麦、玉米分别减少氮肥15%,可显著提高氮肥利用率。同时,针对蔬菜、水果等作物,可适当减少复合肥施用量,并增施有机肥,以此来提高郓城县的可持续发展指数,并保障其产品品质。

4.2 实行保护性耕作措施

推广免耕、少耕、秸秆还田等保护性耕作措施,其优势在于,可在一定程度上促进农业生产中水资源以及土壤资源的可持续利用。如免耕播种技术可将农作物秸秆进行粉碎并覆盖在土地表面,以达到减少土地水分流失和减少耕作流程的目的[29]。

4.3 更新农机设备,减少农机作业流程

本研究发现,农机使用也是影响可持续发展指数的主要因素之一,这主要与农机作业过程中排放大量二氧化碳以及土壤粉尘有关。传统农业生产过程繁琐,包括收获、秸秆粉碎、旋耕、播种、施肥、镇压等一系列农事操作流程,繁琐的流程需要反复使用农机,由此降低了种植业的可持续发展水平。因此,可与农机公司合作,将整地、播种等流程融合到一台农机上,一次性完成整地、播种、镇压等流程,从而大大提高农机的使用效率,进而提高农业的可持续发展水平。

4.4 加强农田基础设施建设

本研究中,电力投入对郓城县种植业可持续发展指数的影响仅次于化肥和机械投入。调查发现,电力的投入主要是用于排水和灌溉。建议加强农田基础设施建设,修建排水渠和灌溉水井,做到农田“旱能灌,涝能排”,推广滴灌、渗灌等节水灌溉技术,在节省农业用电量的同时,还可以节约水资源的投入。

4.5 合理调整种植业结构

从单位面积上不同作物的可持续发展指数来看,大豆、花生、玉米等作物的可持续发展指数较高,因此可在部分地区推广“玉米+大豆”间作、“玉米+花生”间作等种植模式,在增加大豆供给量的同时,提高郓城县种植业生产的可持续能力。