唐代龟兹乐舞中“胡风”审美风尚探析

2023-08-22张佳明

刘 莉,张佳明

(1.新疆师范大学 音乐学院,新疆维吾尔自治区 830013;2.四川文化艺术学院 音乐舞蹈学院,四川 绵阳 621000)

龟兹乐舞是指从古代西域部分城邦地区传入中原的,一股以“胡风”为美,以佛教传播为手段,存于当今石窟壁画、石像、考古器皿、诗词书画之中的舞蹈统称。它包括了胡旋、胡腾、柘枝等不同的舞种。龟兹乐舞是西域乐舞的典范代表,因其风格相似,传入中原后,统称为“胡舞”。唐代统治者、达官显贵、文人雅士都对这种舞蹈风格表现出极大的热爱和赞赏,一股以“胡风”为美的审美风尚席卷全国,推动了中华传统乐舞文化的发展,为中华美学精神的形成起到了建构作用。

一、“胡风”之兴起

唐代龟兹乐舞是古时西域版图上的一个名为龟兹国的城邦国家乐舞种类。据《汉书·西域传》考证,“龟兹国,王治延城,去长安七千四百八十里。户六千九百七十……能铸冶,有铅。东至都护治所乌垒城三百五十里。”[1]据此得知,龟兹国距长安(今西安)七千余里,人口上万,并且具有发达的工业与技术,拥有雄厚的财力、物力和兵力。可见龟兹国应是西域“三十六国”中经济较为发达、实力雄厚的城邦。《西域传》中记载“南与精绝、东南与且末、西南与杅弥、北与乌孙、西与姑墨接。”[1]记述龟兹是一个交通便利,四通八达的地区。这为龟兹国经济、文化发展提供了得天独厚的优渥条件,为其实现商业繁荣发展,文化相互吸收、融合奠定了基础。魏晋时期,龟兹国开疆拓土,兼并了温宿、姑墨、蔚头等地。在其鼎盛时期,还兼并了现今阿克苏地区、库尔勒市等地区,为其财力物力、人力兵力提供了坚实的基础和保障。

龟兹国得天独厚的地理位置,稳定的政治局面,繁华的商贸经济,坚实矿产与工业技艺,成为吸引四面八方各部落、城邦的经济贸易交流中心。西方各国商人不仅可以在龟兹获得中原内地的茶叶、瓷器和丝绸,中原的商客同样可以在龟兹与西方商人进行贸易往来,包括金属制品、农牧产品等。各地各部长期且繁多的经济贸易与龟兹本土文化共同催生出龟兹文化,为“胡风”的形成奠定了文化基础。

上个世纪70年代,在我国新疆孔雀河北岸的古墓沟新疆考古人员发现了距今约3000年左右的古墓。其中记载着墓主人脸型、发色、唇齿、五官等,根据样貌特征可以推测出其古雅利安人种的特征“从民族上讲,有古老的塞人、月氏、羌人、藏人、粟特人、吐火罗人等等。同时,汉人也是新疆的古老民族之一。”[2]可推断当时龟兹国由于频繁的经济文化交流,已成为一所多族群聚居的城邦国家,因龟兹当时的地理位置处于东西交流的枢纽,人员流动大,文化交融能力强,通婚与结亲频繁,使得当时的龟兹不仅成为一个多族群的聚居区,更是多元文化的承载体,这同样为“胡风”提供了良好的形成条件。

20世纪末新疆呼图壁县康家石门子发现一幅巨型岩画,岩画上刻绘着数名男女舞蹈、狂欢雀跃的场面。场景大致是头戴高冠帽,以翎毛为饰品,瞪眼嘟嘴,以兴奋的表情手舞足蹈,同时带有大型集体舞的样貌。除此岩画以外,还有克孜尔石窟和库木吐拉石窟,玛札伯哈石窟以及森木塞姆石窟,克孜尔杂哈石窟与托乎拉克埃肯石窟六处石窟,同样也记载着大量古代乐舞的图像。“每个时代产生的佛教艺术总是在一定程度上展现了当时乐舞文化的发展趋势,特别是娱佛的伎乐天,飞天等,所执乐器和舞容舞态,常常是相当真实地反映了当时的乐舞的真实面貌。”[3]因此,通过现有各地遗存的石窟壁画,不仅可以更加清晰地理解史料文献中所描绘的龟兹舞蹈的形态特征,而且方便探索古时龟兹舞蹈的审美风趣和审美风尚。由此可见,古代西域地区已经形成一种独特的文化形式与审美观念。这种独特的带有胡族、胡人色彩的风俗习惯、风格等理念,便是所讨论的“胡风”。

“胡风”之称是以古代中原为主体,对中原之外,西北区域风俗习惯、审美文化的统称,“胡”在康熙字典中解释为“古代对北边的或西域的民族的称呼”;又因北方、西方的族群体毛相对中原较为茂盛,“胡”与“胡须”同出一辙,故此“胡”也是对西北区域人们外貌的一种描述。据上文,“胡风”大致可以归结为以龟兹地区文化为中心,西域各国文化相互融合,由西向东影响至中原而形成的一种西域审美风格的统称。

二、“胡风”之东渐

唐朝推行广纳百川、兼容并蓄、开明的政策,在对外文化吸收上,持有积极接纳,交融学习的态度。正是如此,促使西域乐舞在中原地区传播开来,独特新颖的西域乐舞意象同时也开拓了中原人们的审美视野,文化艺术的交融荟萃带来审美趣味的多元化。

唐诗中的西域乐舞诗能够最直观地反映出人们审美品位的变化。受到唐朝自由开放政治氛围的影响,统治阶级以“海纳百川”的胸襟接纳不同审美文化,“听胡乐”、“观胡舞”的诗作在唐朝时期大量涌现,根据《全唐诗中的乐舞资料》及《<全唐诗中的乐舞资料>补遗》的初步统计,唐代乐舞诗有 915 首,描写声乐的 254 首,器乐的 238 首,舞蹈的 423 首,若再加上描写乐舞人服饰、化妆及生活的诗作,数量相当庞大。最令人叹为观止的是,李白、杜甫、白居易等唐代绝大多数名流诗人都创作过乐舞诗,上至帝王将相、文人墨客;下至宫女嫔妃、黎民百姓,以西域乐舞艺术为题材的唐诗创作风靡于唐代诗坛,以此为题材的诗词创作也逐渐引发成为一种社会的审美风尚 ,如元稹在《法曲》中写道“自从胡骑起烟尘,毛魏腥腹满咸洛。女为胡妇学胡妆,伎进胡音务胡乐。《火凤》声沉多咽绝,《春莺晰》罢长萧索。胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊。”[4]这首诗既道出了胡乐、胡舞在中原地区的盛行,从中不难窥到唐代中原民众审美意识以及审美趣味发生的重大转变。

西域乐舞诗在唐代的风靡,是唐朝民众追求新奇刺激审美心理的真实写照,而具有浓烈西域风格的音乐舞蹈又进一步拓展延伸了诗人创作的眼界与思维,促使西域乐舞诗在这一特定审美心理作用下,逐渐发展成为兼具西域特色与中原艺术审美情怀的审美文化形式。唐代的西域乐舞诗在内容上主要可分为三类,第一类对乐人舞伎表演过程的描述与赞美,表达出诗人强烈的激赏之情;第二类通过诗句中对乐舞的描述,寄托自身的豪情壮志,抒发出诗人的感时伤怀与壮志难酬之情;第三类通过对乐舞场面的描写,体现出和谐的本意,侧面反映出对统治阶级的维护,从而达到教导民众的作用。

西域的乐舞节奏强烈,富于动感。在表演过程中,常有鼓类乐器敲击出热闹激烈的节奏,配合动作明快的舞蹈进行表演。如《胡旋舞》,白居易曾在《胡旋女》中写道:“心应弦,手应鼓,弦鼓一声双袖举,回雪飘飖转蓬舞”[5]它因具有震撼人心的艺术魅力,能够体现盛唐华丽壮观的气象,而受到唐代统治阶级和平民百姓的欢迎。政治的开放使唐代在艺术文化方面也追求推陈出新,喜爱新奇刺激的事物与风格,一切艺术形式都力求表现生命的跃动感。如腾踏跳跃的胡腾舞,英姿矫健的剑器舞等,皆追求气势宏大的表演场面,也都具有羯鼓、拍板等打击乐器加以伴奏,节奏明快鲜明具有浓郁的西域特色。这些舞蹈看似与中原审美趣味相差甚远,其实与中原审美意识有着密切的联系,正如《破阵乐》中所表现出的声震百里,所向披靡一样,唐王朝强大的军事实力和霸主地位,也表达于音乐艺术之中,形成具有唐代鲜明时代特征的一种审美观念。诗人岑参的《田使君美人舞如莲花北鋋歌》:“美人舞如莲花旋,世人有眼应未见。高堂满地红氍毹,试舞一曲天下无。”[6]展现出舞者高超的表演技艺,也表现出对胡乐胡舞的钦佩之情。白居易的《柘枝妓》:“平铺一合锦筵开,连击三声画鼓催。红蜡烛移桃叶起,紫罗衫动柘枝来。”[7]以及张孝标《柘枝》:“柘枝初出鼓声招,花钿罗衫耸细腰。移步锦靴空绰约,迎风绣帽动飘飖。”[8]也是通过对西域柘枝舞服装,舞姿进行描写,展现出载歌载舞的绚丽画面,可见诗人对柘枝舞的了解与深厚艺术底蕴。在这些西域乐舞诗中,诗人不仅向我们展示了西域乐舞的特点及风采,更重要的是借刻画舞蹈向我们传递了大唐盛世的讯息,抒发了意气风发的盛世情怀,对统治者治理下的太平盛世予以高声咏赞。

三、“胡风”美之呈现

龟兹乐舞传入中原,在唐代形成一股以“胡风”为美的时代审美风尚,这股胡风热潮以胡旋、胡腾、柘枝三大胡舞为主要传播媒介,以艺术为传播手段,自西向东传入中原,呈现于当今石窟壁画、石像、考古器皿、诗词书画之中。这种带有“胡风”特征的龟兹乐舞,具有独特的审美特性,对中原地区审美风尚的兴起,中华传统乐舞文化的形成,起到非常重要的建构作用。

胡腾舞、胡旋舞和柘枝舞是龟兹乐舞主要的舞蹈种类,在起源和发展的过程中,受到当地自然地理文化和人文文化的影响,使舞蹈本身彰显出鲜明的地方性和民族性,融汇成一种独特且具有深意的“胡风”审美风尚。

首先,“胡风”之美体现在龟兹乐舞的服装上。龟兹乐舞的服装主要体现在衣裤紧口阔腿,颜色艳丽,多为赤红、墨绿、橘黄等,装饰多为丝带和铜铃,男舞者会头戴毡帽,女舞者则以纱巾代替。在《通典》卷146《乐典六》中记载,“康国乐,工人皂丝布头巾,绯丝布袍,锦衿。舞二人,绯袄,锦袖,绿绫浑裆葱,赤皮靴,白葱帑。舞急转如风,俗谓之胡旋。”[9]《全唐诗》卷四六八中刘言史的《王中丞宅夜观舞胡腾》提及“石国胡儿人见少,蹲舞尊前急如鸟,织成蕃帽虚顶尖,细毡胡衫双袖小。”[10]在诗文中可以略读出其服饰颜色,但对服饰之形态还需结合龟兹壁画克尔克孜石窟第77窟中《舞帛人》与《伎乐天》印证,如图1、图2中,壁画虽然已经年久风化,但仍可以清晰地看出服饰的艳丽颜色有赤红、墨绿、宝石蓝、橘黄色等,同时可以清晰地看到衣裤宽松,裤腿紧缩,手持丝带的身姿形态。

图1 克尔克孜石窟·舞帛人·77窟

图2 克尔克孜石窟·伎乐天·77窟

龟兹乐舞服饰中的“胡风”之美呈现为一种热烈、激情的性感之美。“服饰是人类文明的重要表征,它通过物质与精神的聚合形态美化人的身体,以物质形式给人带来审美愉悦和精神享受。”[11]龟兹乐舞服饰颜色中多以赤红、墨绿、金黄等颜色为主,这种鲜艳多彩、富丽而不失大雅的颜色搭配背后蕴藏着唐朝经济文化鼎盛的社会风气与人们的审美心理,同时也呈现出一种开放、包容的社会理念。正如朱志荣教授在《服饰之美》一文中指出的:“服饰在实用的基础上满足人们情趣的需要,满足审美的需要。”[11]其服饰宽松轻薄、衣体宽袖口窄的造型与裸肩露背的服饰穿搭,将唐代社会流行的一种“胡风之美”表现得淋漓尽致。尤其是西域地区少数民族开放、热情、不拘小节的这种开放的思想传入中原地区后,得到了中原人民的肯定与追捧,使得带有性感之美的胡风服饰在中原得以传播。

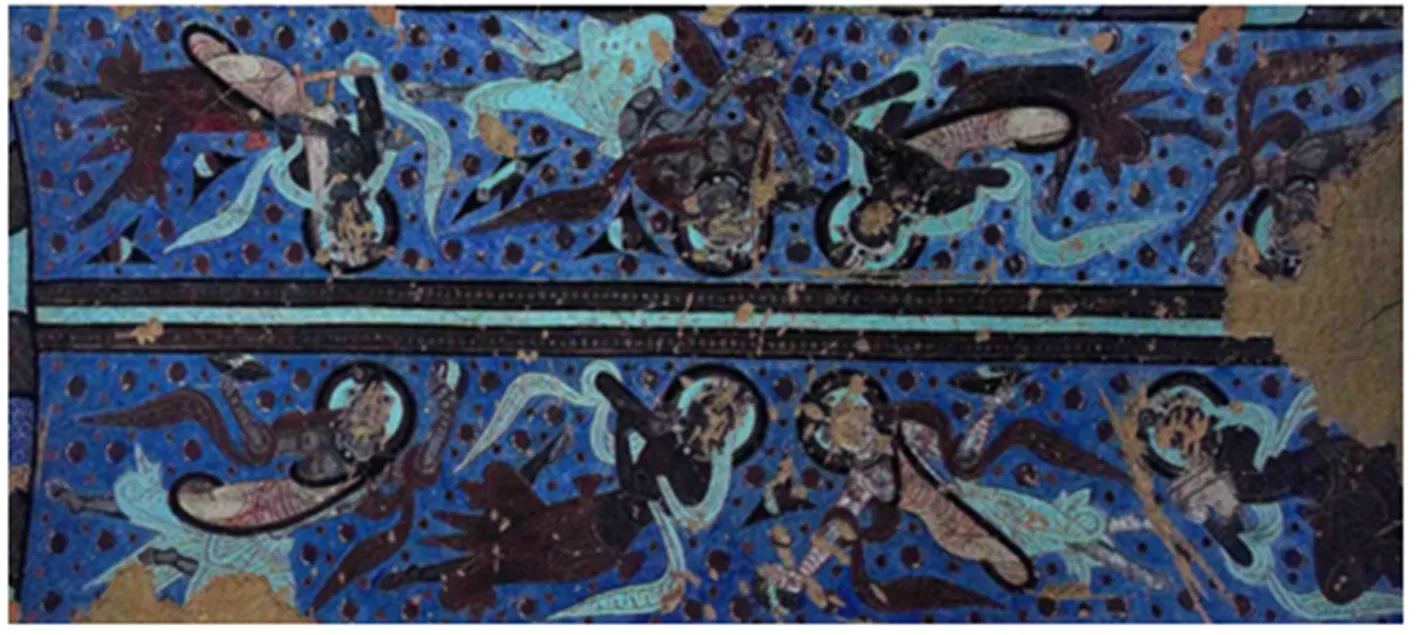

其次,“胡风”还体现在龟兹乐舞的伴奏乐器及音乐形制上。龟兹乐舞伴奏乐器种类繁多,以琵琶、筚篥、箜篌等为主要乐器,演奏形式更有“双人歌舞”、“吹,弹,鼓并用”等。《隋书·音乐志》中记载龟兹乐伴奏乐器有:“竖箜篌、琵琶、五弦、笙、笛、箫、筚篥、毛员鼓、都昙鼓、答腊鼓、腰鼓、羯鼓、鸡娄鼓、铜钹、贝等十五种。”[12]《旧唐书·音乐志》记:“龟兹乐,工人皂丝布头巾,绯丝布袍,锦袖,绯布葱。舞四人,红抹额,绯袄,白葱帑,乌皮靴。乐用竖箜篌一,琵琶一,五弦琵琶一,笙一,横笛一,箫一,筚篥一,荅腊鼓一,腰鼓一,羯鼓一,毛员鼓一,今亡。鸡娄鼓一,铜钹二,贝一。”[13]《新唐书·礼乐志》载:“《龟兹伎》,有弹筝、竖箜篌、琵琶、五弦、横笛、笙、萧、觱篥、答腊鼓、毛员鼓、都昙鼓,侯提鼓、鸡娄鼓、腰鼓、齐鼓、檐鼓、贝,皆一;铜钹二。舞者四人。”[14]《隋书》中记述“始开皇初定令,置《七部乐》:一曰《国伎》,二曰《清商伎》,三曰《高丽伎》,四曰《天竺伎》,五曰《安国伎》,六曰《龟兹伎》,七曰《文康伎》。”[15]以上文献共记述龟兹乐器有十余件,其中《新唐书》记述最多,有十八件,《隋书》和《旧唐书》中有十五种乐器。从当今石窟壁画中对照来看,不仅其伴奏乐器种类丰富,而且通晓龟兹乐舞演奏形式。图3的壁画中可以清楚地看到琵琶与横笛,是典型的“双人歌舞”形式,两位演奏者双头对视,面相祥和,看似陶醉于音乐之中。图4则是记述的龟兹乐器——排箫。图5是克孜尔尕哈石窟壁画中伎乐天人图,图中四人一组,上下分布两组,左右两侧相对飞行,可以清晰地看到的乐器有琵琶、排箫等。图6同为伎乐天人图,其来自库车库木吐喇石窟,图中乐人排列整齐,错落有致,可以看到的乐器有琵琶、箜篌、筚篥等。图5与图6这种多人演奏形式,是除“双人歌舞”以外的另一种“吹乐、弹乐、鼓乐并用”的演奏形式。

龟兹乐器及乐曲上独特、个性的西域之美传递着唐代西域地区人们独特的情感体验与价值追求。汉唐年间,西域箜篌(竖箜篌、卧箜篌和凤首箜篌)的使用,丰富了中原乐器使用种类,同时为中原音乐发展提供了新的借鉴机遇。除此以外,《隋书》中记载着将《龟兹乐》纳入《七部乐》之中,琵琶、排箫等吹弹乐器的使用同样也为中华传统乐舞特质的形成起到了重要作用,表现出中原与西域文化之间的相互融合。这种独特的、个性的西域之美通过西域乐曲演绎和乐器演奏,在中原对“胡风”审美风尚的兴起、东渐及呈现起到了较大的推动作用。同时,对解读中华美学精神“和合”的文化特质,从西域乐舞中进行文化溯源起到积极作用。

图3 琵琶与横笛 图4 排箫

图5 伎乐天人图(一)

图6 伎乐天人图(二)

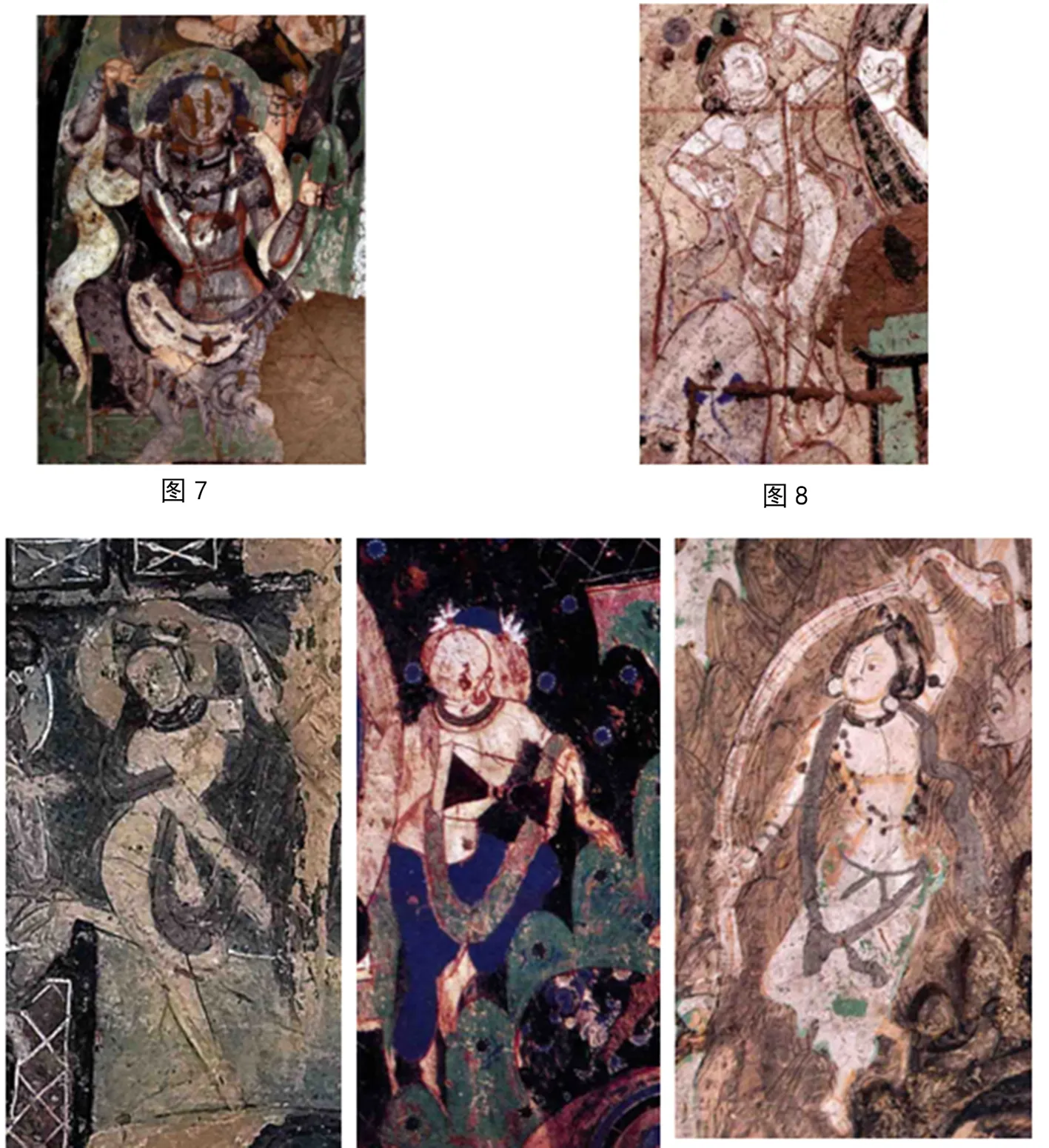

最后,“胡风”还体现在龟兹乐舞的舞蹈姿态上。龟兹乐舞从胡腾舞、胡旋舞和柘枝舞来看,其鲜明的风格主要有三:其一,手臂高举,翻腕拖掌,掌心向外,拇指与中指相合,呈“莲花状”;其二,抬腿勾脚,撼目耸肩,或呈“跳跃”状,或“旋转”;其三,含胸提臀,以头、腰、腿自上而下呈“S”状或“三道弯”形态。《通典》中在描绘龟兹乐舞时写道“举止轻飚,或踊或跃,乍动乍息,翘脚弹指,撼头弄目情发于中,不能自止。”其中还记载着胡旋舞“双舞急转如风”的身姿状态。《尚书通考》也提到“手抃足蹈,抃者因其声以节舞”李瑞《胡腾儿》同样描述着“扬眉动目踏花毡……反手叉腰如却月。”《通典》和《尚书通考》在描述龟兹乐舞时,概括其舞蹈姿态为反手、踊跃、翘脚弹指、撼头弄目等特点。在石窟壁画中同样可以印证以上内容,如图6便可以清晰地看到舞者手臂高举,翻腕拖掌,掌心向上,手指分开呈“莲花状”。图7为一女舞者,面态祥和,头微侧向远方望去,右手提肩拖掌高举,左手曲肘下伸推掌,双手之间以丝带相连,腰部提臀收腹,双腿交叉呈起跳状,右脚直立发力,左脚踮脚微起。图8与图9动作成相反状态,撼头弄目,右手展肩拖掌,左手舒肩展臂手掌向前推出,双腿交叉起跳,左脚发力,右脚腾起。图10与图11头部姿态相同,均有明显侧头上望,图10脚部右腿向左侧抬起,图11左腿向右侧抬起,二者一手持丝带挥动起舞,一肩挎腰鼓随鼓声舞动。五幅壁画图示中均可以清楚地看到其腿部抬腿勾脚,或呈“跳跃”状等典型的龟兹乐舞的足部形态。同时,在五幅图中可以看到丝带是每幅图必备的伴舞器具,在舞动丝带时所展现的曲肘扭肩、侧头扭腰提臀的舞蹈身姿,尤其是图8、图9两幅图中较为明显,自上而下呈现出“S”状(或“三道弯”),给人一种热烈舞动、陶醉享受的舞动状态。

图9 舞伎图 图10 龟兹鼓图 图11 龟兹飘带图

三大“胡舞”为代表的龟兹乐舞在舞蹈动作上呈现为自由、洒脱的豪放之美,在《全唐诗》卷二八四中李瑞所作的《胡腾儿》写道:“扬眉动目踏花毡,红汗交流珠帽偏。醉却东倾又西倒,双靴柔弱满灯前。环行急蹴皆应节,反手叉腰如却月。”同样在《全唐诗》卷四六八中刘言史的《王中丞宅夜观舞胡腾》提及“石国胡儿人见少,蹲舞尊前急如鸟,织成蕃帽虚顶尖,细毡胡衫双袖小。”“跳身转毂宝带鸣,弄脚缤纷锦靴软”从这两处均可以看出龟兹乐舞在表演中洒脱自由,让欣赏者如痴如醉、如梦如幻,虽然只不过是舞蹈动作的“腾”“跃”“跳”等形态特征,却让当时的欣赏者留恋忘怀,即使在城池失守的夜晚,依然会“丝桐忽奏一曲终,呜呜画角城头发”。

综上所述,“胡风”作为一种盛行于唐代的审美风尚,集中展现了西域乐舞之美。这股审美风尚以龟兹乐舞服饰色彩浓丽、宽袖窄口的造型、裸肩露背的服饰穿搭,营造先声夺人的视觉冲击之美、以头、腰、腿自上而下呈“S”状或“三道弯”,呈现体态之美;以五弦琵琶、羌笛和羯鼓为伴奏乐器,营造热闹壮阔的声响之美。龟兹乐舞源于印度文化、中亚乐舞文化,又融入中原风格娴雅的审美趣味,龟兹乐舞所代表的审美风尚——“胡风”,其兴起、东渐及在唐代盛行,表明了中华美学精神海纳百川、兼容并包的审美特质。