立法后评估指标体系构建与指标规范化研究

2023-08-21郭辉王宇

郭辉 王宇

摘 要:本文阐述了开展立法后评估的必要性,研究提出了构建立法后评估指标体系的主要原则;在梳理分析多个地方立法后评估指标的基础上,探索性提出了“共性+个性”的立法后评估指标体系构建模式,进一步提出了立法后评估指标规范化的方法,为各领域开展立法后评估理论研究与实践提供理论借鉴。

关键词:立法后评估;指标体系;规范化

中图分类号:D9 文献标识码:A doi:10.19311/j.cnki.16723198.2023.15.049

0 引言

随着中國特色社会主义法律体系不断健全完善,我国法律体系建设的重心逐步转向提高立法质量,立法工作逐渐步入后立法时代,从粗放型立法转向精细化立法,从数量型立法转向质量型立法。在后立法时代,立法后评估是提高立法质量的重要手段和必然选择。立法后评估实际上是立法活动的延续,是完善立法质量的重要一环,通常是指在法律法规和规章颁布实施一段时间后,对法律法规和规章的执行情况、实施效果、成本效益及存在问题等情况进行分析评价,并对法律法规和规章存在的问题不足进行修订完善的一个过程。鉴于立法后评估可以为法律法规的“立、改、废”提供重要的参考依据,可以提高立法质量,能够促进科学立法、民主立法,因此立法后评估理论研究业已成为立法学领域的一个研究热点。与此同时,近年来我国在立法后评估实践探索方面不断拓展深化,全国人大常委会、国务院及各部委和多个省市先后出台了多样化的法规规章立法后评估办法,开展了多个领域法律、法规和规章的立法后评估实践,为健全立法机制、提高立法质量提供了法规制度支撑和科学依据。

立法后评估制度的要素主要包括立法后评估主体、立法后评估内容、立法后评估对象、立法后评估指标体系、立法后评估程序和立法后评估方法。在这些要素中,立法后评估指标体系的构建是开展立法后评估的前提和基础,它为立法后评估活动提供科学客观的标准和尺度。文献[1]对湖泊保护立法后评估的指标体系和计算方法进行了研究;文献[2]提出了构建立法后评估指标的全面性、灵活性和可操作性原则;文献[3]从法律思维的三重视角对立法后评估指标体系构建进行了研究;文献[4]结合党内法规自身特色和实际情况,构建了党内法规实施后评估指标体系;文献[5]从法理标准、价值标准、规范标准、实践标准出发构建了地方党内法规实施之后的评估指标体系。本文围绕构建立法后评估指标体系问题,梳理分析了多部立法后评估规定中的立法后评估指标,探索提出了构建立法后评估指标体系的新模式,在此基础上提出了立法后评估指标的规范化方法,以期为开展立法后评估理论研究与实践提供理论支撑。

1 开展立法后评估的必要性

1.1 贯彻依法治国方略的必然选择

《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》提出:“要把公正、公平、公开原则贯穿立法全过程,完善立法体制机制,坚持立改废释并举,增强法律法规的及时性、系统性、针对性、有效性。”中共中央、国务院《法治政府建设实施纲要(2015-2020年)》提出:“定期开展法规规章立法后评估,提高政府立法科学性。”贯彻全面依法治国方略,必须坚持立改废释并举,坚持立法质量与立法效率并重,持续提高科学立法、民主立法、依法立法水平。开展立法后评估是健全立法体制机制的重要措施,能够有效推进科学立法、民主立法,能够提高立法的针对性、实效性和可操作性。

1.2 健全立法制度机制的客观需要

2015年3月,《立法法》修正案第63条明确规定了立法后评估制度。党的十八届四中全会提出:“完善立法体制机制,引入第三方评估,深入推进科学立法、民主立法,增强法律法规的及时性、系统性、针对性、有效性。”大力推进法治建设,必须加强和改进立法工作,深入推进科学立法、民主立法、依法立法。加强和改进立法工作,必然需要与时俱进建立立法前论证和立法后评估制度,推动健全完善立法体制机制。实施立法后评估,是适应新时代立法工作新特点、新要求,树立科学的立法理念,健全完善立法制度机制,提高新时代立法工作水平的重要手段。

1.3 提升立法质量效益的现实需求

构建中国特色社会主义法治体系,必须高度重视立法工作,充分发挥立法的引领和促进作用,牢牢抓住提高立法质量效益这个核心与关键。加快完善中国特色社会主义法律体系,必须坚持立法先行,不断健全完善立法体制机制。党的二十大报告提出,要推进科学立法、民主立法、依法立法,增强立法系统性、整体性、协同性、时效性,突出强调新时代的立法质量。立法质量究竟如何,主要是看其实施适用情况和成本效益,是否达到立法预期目的。立法后评估是衡量立法质量优劣、检验法律法规实施效果、优化立法工作的一种有效方式。开展立法后评估,有利于及时掌握法律法规的实施效果,促进新时代立法质量效益不断提高。

1.4 修改完善法律法规的迫切需要

在2022年4月25日中宣部就新时代立法工作的成就与进展举行的新闻发布会上可以知悉,党的十八大以来,我国立法数量大幅增加。截至2022年4月,全国人大通过宪法修正案,全国人大及其常委会制定法律68件,修改法律234件,与10年前相比,新制定法律数量增加了近三分之一,修改法律数量增加了近2倍。在中央和地方法规规章立法方面,修改的法规规章数量也占有很大的比例。在大量法律法规施行和修改的情况下,迫切需要开展立法后评估,以便掌握法律法规的立法质量、执行情况、实施效果、存在的矛盾问题,为修改完善法律法规提供理论支撑和客观依据,不断增强法律法规的适应性、针对性和可操作性。

2 构建立法后评估指标体系的原则

立法后评估指标体系是评估法律法规立法价值、立法质量、实施状况以及成本效益等所依据的准则和尺度。构建科学合理的立法后评估指标体系是立法后评估活动的关键环节,亦是有效开展立法后评估工作的基础和前提。科学合理的立法后评估指标体系能够产生可信、可靠、真实、准确的评估结论,从根本上提升法律法规质量,促进“科学立法”的实现。在构建立法后评估指标体系过程中,应遵循以下基本原则。

(1)科学性原则。科学性原则是指立法后评估指标体系应符合法律法规立法后评估的基本规律,满足立法后评估的特殊要求,能够实现立法后评估的基本目标。立法后评估属于一项科学活动,应当遵从立法机制内在的基本规律和立法后评估固有的的特殊规律。故而,构建立法后评估指标体系也必须遵循科学合理原则,充分体现出待评估法律法规的特色,确保各层级各项立法后评估指标都具有科学性、合理性、必要性和针对性。

(2)系统性原则。影响立法质量的因素较多,在构建立法后评估指标体系过程中应遵循系统性原则,既防止以偏概全,也要避免指标内涵的重叠或交叉。在宏观维度上应考虑立法目的与法规文本、实施效果的和谐统一,同时,在具体维度上也要探究各要素之间的有机联系。指标体系要有一定的层次性和逻辑性,各指标不但要从侧面反映出法律法规立法质量和特征,还要反映立法质量与实施效果之间的内在联系。各指标之间应层次分明、结构合理,既相互独立又彼此联系,共同构成一个有机的统一体。

(3)独立性原则。独立性指的是指标体系内同一层次的各个指标不存在因果关系,不相互重叠,相互之间是独立的。立法后评估指标体系不是多个指标的简单堆砌,而是由一组相互间具有密切联系的多个指标所构成的。各个指标间应相互独立,避免内涵重叠。在构建立法后评估指标体系时,需要深入分析各个指标的内涵和各个指标之间的相互关系,牢牢抓住主要因素,努力确保立法后评估指标的科学性和独立性,使评估指标简易可操作。

(4)可操作性原则。立法后评估指标体系是为实际运用构建的,这就要求指标体系不能太过复杂,层级和某一指标下的细化指标不宜过多,在保证客观全面的条件下,应尽量简化精炼,避免部分指标数据收集整理困难、指标权重计算复杂。各评估指标应该概念确切、通俗易懂,最好选择易于获取、便于量化、可行性高的指标,使获取的指标数据便于理解与运用,对于难以量化或信息采集复杂、计算困难的则采用定性指标,以确保立法后评估指标体系具有较强的可操作性。

3 立法后评估指标体系构建

在地方立法后评估理论与实践中,基于不同的评估对象、价值取向和评估目的,专家和学者从多个维度构建了多层次、差异化的立法后评估指标体系。通过对中国民用航空局、广东省政府、甘肃省政府、南京市政府和安徽省人大常委会等16个中央部门、地方政府及人大常委会的法规规章立法后评估规定(办法)进行统计可知,在16部立法后评估规定(办法)中,有1部设立了5项立法后评估标准,有2部设立了7项立法后评估标准,其余13部均设立了6项立法后评估标准,各个评估标准统计情况如图1所示。可操作性和操作性标准所要表达的内涵一致,仅是名称上略有差异,可合为一项,这里都视为可操作性。因此从统计图可以得出,合法性、合理性、协调性、可操作性、规范性和实效性6项标准采用的最多且明显高于其他标准。

在立法后评估理论与实践中,常常根据一级评估标准或指标构建二级和三级立法后评估指标体系。在开展立法后评估过程中,应根据法律法规的类型、内容和特点分别构建立法后评估指标体系。在对法律法规调整规范的对象、主要内容和特点进行梳理分析的基础上,通过征求专家意见,研究提出“共性+个性”的立法后评估指标体系构建模式,即将合法性、协调性、合理性、可操作性、规范性和实效性6个指标作为法规规章的共性一级评估指标,然后根据法规规章的类型、内容和特点等因素,对一级评估指标进行个性化的拓展,在此基础上构建多维度多层次的立法后评估指标体系。如组织管理类法规规章需要具有较强的适应性,则可将适应性拓展为一级评估指标;内容标准类的法规规章则可将技术性拓展为一级评估指标;政策导向类的法规规章在科学性方面具有较高的要求,则可将科学性拓展为一级评估指标。具体到某一类下某一系列或某一部法规规章,则可以根据内容特点等因素进一步拓展一级评估指标。在此基础上,进一步细化构建二级和三级评估指标。在实际的立法后评估活动中,立法后评估指标体系需要适应所评估法规规章的内容及特点。

4 立法后评估指标的规范化

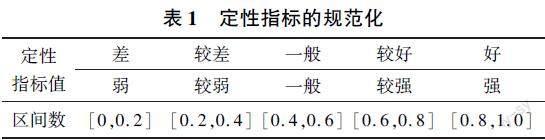

立法后评估指标的规范化和各级评估指标权重的确定是立法后评估的关键环节,不仅决定评估结果的呈现形式,在一定程度上直接影响立法后评估的科学性和有效性。评估指标的权重通常结合专家经验采取德尔菲法或层次分析法等主观赋权法进行确定。立法后评估指标体系中的各层级指标几乎都属于定性指标,由于定性指标无法进行计算,因此需要将定性指标进行规范化。

定性指标通常也可以称为模糊性指标,采用专家打分或按等级赋值等方式可以将定性指标转化为便于操作的定量指标,这种方法在各领域评估或者评价工作中经常被采用。定性指标的规范化方法最终归结为两种途径:一是转化为确定的定量值;二是采用模糊数或区间数的形式表示。鉴于用区间数表示语言评价值更符合实际且易于接受,本文将语言评价值转换为区间数。为了便于换算和计算,需要将区间数进行适度的规范化处理。在实际评估过程中,由于指标的内涵各异,語言评价指标的可能取值为有限多种,因此可以建立从评估指标值定性评价到区间数的规范化映射关系。为便于说明,这里选取两种常用的语言评价值来描述各定性指标的相关程度,进一步把它们转化为表1中所对应的规范化区间数。如果能够获取各指标的权重和语言评价值,通过区间数理论的计算,便可了解法规规章的立法质量、实施效果和可操作性等情况。

5 结语

立法后评估是推动科学立法、民主立法、依法立法的关键举措,是提高立法科学性和立法质量的重要手段,是修改完善法律法规的前提和基础。本文从四个方面论述了立法后评估的必要性,提出了立法后评估指标体系构建的主要原则,在对16部法规规章立法后评估标准进行统计分析的基础上,提出了立法后评估指标体系的构建模式,最后给出了定性指标的规范化方法,为各领域开展立法后评估理论研究与实践提供理论参考。

参考文献

[1]刘琦,李化.湖泊保护立法后评估指标体系构建[J].统计与决策,2016,(4):5961.

[2]王侄晴.地方立法后评估指标体系基本问题研究[J].法制与社会,2018,(23):128129.

[3]张振安,张丽娟.地方行政立法后评估指标体系构建探讨[J].现代商贸工业,2019,(19):139140.

[4]伊士国,郭康.论党内法规实施后评估指标体系之构建[J].政法论丛,2019,(4):96107.

[5]朱 璇 黄大熹.地方党内法规实施后评估指标体系的构建[J].理论探索,2020,(4):3443.