雷烨:长眠燕赵大地的著名战地记者

2023-08-20付顺利

■ 付顺利

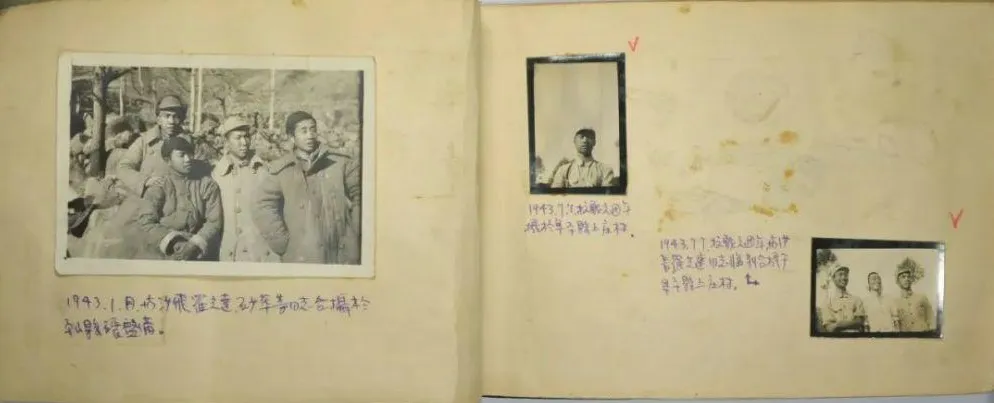

雷烨与田华(著名表演艺术家,时年12 岁,为抗敌剧社小演员)合影,照片拍摄者为沙飞,这是雷烨生前最后一张照片,也是田华第一张照片

他是一名记者,也是一名战士,相机、纸笔就是他的刀枪。他拍摄的潘家峪惨案照片和撰写的通讯《冀东潘家峪的大惨案》,留下了日寇疯狂屠杀无辜平民罪行的铁证。

从延安到晋察冀,他写下了一篇篇激情洋溢的通讯报道,深深感染、鼓舞着抗战军民。因为卓越的贡献,他被列入2000 年出版的《正义与勇气——世界百名杰出战地记者列传》一书。

他24 岁投身革命,改名换姓,奔波辗转;他29 岁英勇牺牲,长眠异乡,几十年后身份才被还原。

他叫雷烨(1914-1943),原名项俊文,出生于浙江金华孝顺镇后项村。曾任八路军总政前线记者团晋察冀组组长,晋察冀军区冀东军分区宣传科长、组织科长。

成长在延安

九一八事变后,国难深重,雷烨胸中燃烧着保家卫国的豪情。他经常教弟弟项秀文唱《松花江上》、西班牙反抗法西斯侵略战争时的《雅玛拉》等歌曲。

雷烨爱好文学,喜欢鲁迅、老舍、叶圣陶等人的作品,尤其崇拜鲁迅。他曾专程赴上海,接触左联进步作家,了解革命文艺。他还如饥似渴地阅读中外名著,并认真写下读书笔记。

1937 年底,杭州沦陷,大批进步文化工作者、共产党人聚首金华,使这里成了抗敌文化宣传中心之一。雷烨开始接触共产党人,对延安的向往与日俱增。

后来,雷烨通过严金明介绍,认识了“中华民族解放先锋队”(简称“民先”)东南总队长、刚刚从延安回来的童超,由童超介绍加入了民先。在民先,他积极工作,1938 年春,终于如愿以偿,被民先推荐到延安中国人民抗日军事政治大学(简称“抗大”)学习。

可要从金华去延安,舟车辗转,路费从哪里来?雷烨狠狠心,典当了祖宅,换来100块银圆。当年5月,他悄悄踏上了征程。途经武汉时,他曾经给好友许为通去过一封信,署名“雷雨”;到延安后,又把本名项俊文改为“雷烨”。

那一年,雷烨24 岁。从此,家人和好友再也没有见过他,他再也没有回来。

在延安,雷烨进入抗大第四期学习,并加入了中国共产党。雷烨广泛接触在延安的文化界人士,同奚定怀(奚原)、郑西野、刘白羽、柯仲平、林山等发起组建“文艺突击社”,并在贺龙、林彪等捐款帮助下出版小型刊物《文艺突击》。

雷烨这些照片引起当时共产党领导下的第一家影像资料媒体《晋察冀画报》全体同仁极大兴趣。特别是当时担任《晋察冀画报》社长的沙飞将其更视为至宝,要求雷烨把照片留给报社,专门在《晋察冀画报》上出版专辑

在新闻写作和摄影方面,雷烨也崭露才华。1938 年8 月4 日和9 月1 日,在武汉出版的《新华日报》,先后发表了雷烨的两篇长篇稿件,即《创造抗战突击队员的斗争》和《抗大同学毕业上前线》。这两篇稿件,都配发了毛泽东题词,后者还同时配发了雷烨在抗大第四期毕业欢送大会上拍摄的毛泽东致训辞和参加欢送大会学员的照片。1938 年11 月6 日,“中国青年记者学会延安分会”成立,毛泽东等当选该会名誉主席团成员,雷烨当选为该会第一届理事会理事。抗大第四期学员毕业后,为加强敌后新闻宣传,八路军总政治部选拔一批政治和业务素质兼优的学员,组建前线记者团,雷烨被选中并被任命为第一组(晋察冀组)组长。1938年11 月20 日,第一组奉命首先开赴晋察冀抗日前线。雷烨率领4 名战友跋山涉水,穿越重重阻隔,行程1000 多公里,终于在当年12 月下旬胜利到达晋察冀军区司令部所在地河北阜平,受到聂荣臻司令员亲切接见。

雷烨受《抗敌报》(《晋察冀日报》前身)编辑部主任邓拓之托,撰写长篇文章《谈延安文化工作的发展和现状》,在1939 年1 月1日至28 日的《抗敌报》上,分10期连载刊出,可见分量之重。他要“到群众中去,到士兵中去,走向辽阔的疆场”(邓拓语),成为“抗战突击队员”。1939 年9 月前后,他随军挺进冀东前线,从此开始了在这里长达3 年多的战斗生活。

战斗在冀东

冀东抗日暴动失败之后,一方面我有生力量薄弱,一方面日寇加紧‘围剿’,斗争形势十分严峻。尤其是1940 年后,冀东抗日斗争更加尖锐、残酷。雷烨作为一个“文化人”,在冀东抗日斗争面临重重困难时留在冀东为抗战宣传,充分说明了他的使命担当和英勇无畏。为鼓舞我军民的士气,雷烨等吹响了文艺的号角。在诗人田间策划下,他同罗立斌、金肇野等人组建“平西文协”,出版《文艺新兵》;为团结冀东文化界人士,他发起创建“抗敌文化社”“路社”等文化团体,编辑出版了《路》《文艺轻骑队》《国防最前线》等刊物。危急关头,他心中还装着战友、同志。有几次敌情紧急的时候,他主动派他的警卫员找到范维存等,带他们转移到安全地带。

经过抗日军民艰苦卓绝的斗争,冀东的抗日游击战争逐渐走出低谷。到1940 年底,冀东抗日游击根据地已初具规模,特别是丰滦迁联合县政府所在地潘家峪、丰玉遵联合县政府所在地鲁家峪等,成为坚强的抗日堡垒,这引起了日寇的极大恐慌。

1941 年1 月25 日,农历腊月廿八,潘家峪村百姓正忙忙碌碌地准备过年,驻丰润的日军顾问佐佐木二郎指挥几千名日伪军,将潘家峪层层包围,疯狂屠杀潘家峪村无辜群众1230 人,烧毁房屋1300 多间,致使29 户人家被杀绝,制造了骇人听闻的潘家峪惨案。惨案发生的第二天,雷烨就随同八路军冀东办事处主任丁振军等来到了潘家峪。慰问在惨案中逃过一劫、惊魂未定的乡亲后,雷烨被深深震撼、激怒了。1941 年1 月31 日午后,雷烨携带相机,进入了惨案现场。那一处处断壁残垣,一个个被烧杀致死的同胞的惨状,让他的心在滴血,在颤抖。他流着泪,一次次按下快门,留下了历史的铁证。他强忍悲痛,夜以继日地抓紧采访幸存者,记下了厚厚的笔记。

战争年代,交通、通信不便,几经辗转,1942 年,由雷烨撰写的通讯《冀东潘家峪的大惨案》在《晋察冀日报》发表,署名“朱靖”;由他拍摄的惨案有关照片,1943 年在《晋察冀画报》公之于世。

今天,在潘家峪惨案纪念馆《历史见证》一节的展板中,《冀东的潘家峪大惨案》稿件复印件及雷烨拍摄的惨案照片赫然醒目。纪念馆馆长、也是潘家峪惨案幸存者后人的潘月阁深情地说:“潘家峪人感谢雷烨,感谢他留下了日寇暴行的铁证,捍卫了公平与正义。我们在接下来的纪念馆展览改陈中,将进一步扩大雷烨及其有关资料的比重。”

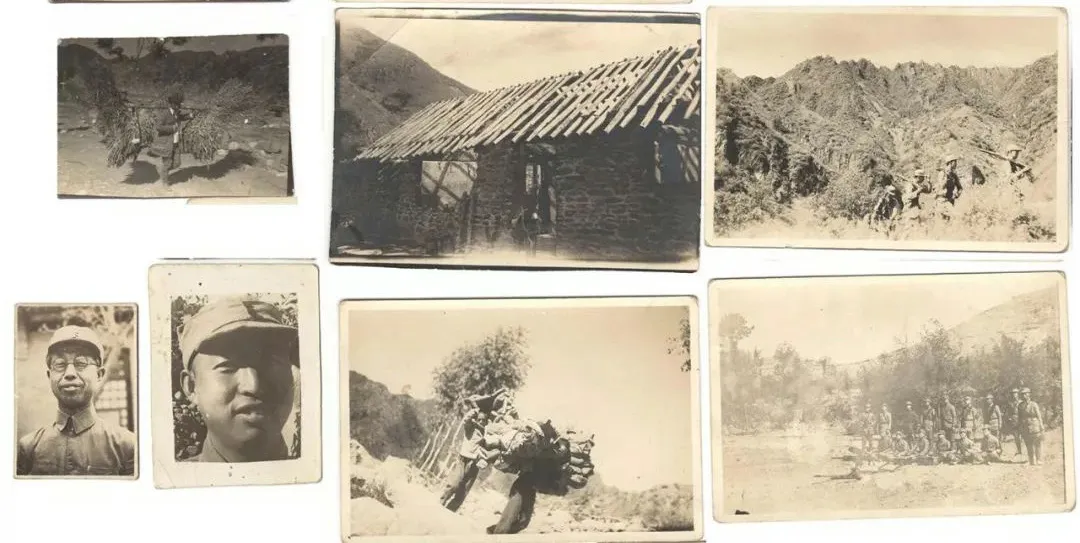

雷烨在1943 年牺牲时留下的一本浸染着血痕的日记相册

几年间,雷烨随军转战,常年奔波在长城内外、滦河两岸及热南伪满边境。“他的足迹遍及冀热辽,东跨山海关,突近锦州;北越长城,达热河之原野;西过平西,抵察哈尔境内。”高永祯说,虽然戎马倥偬,但雷烨始终没有忘记自己作为随军记者的使命,辛勤工作,留下了许多佳作。《转战长城内外》《驰骋滦河挺进热南》《塞外烽烟》等组照,以及《塞外宿营》《山岗晚炊》《熊熊的篝火》《滦河晓渡》等照片,直观反映了冀东八路军行军打仗的艰苦,彰显着冀东军民的高昂斗志。《那是,从喀喇沁赶来的牛群》《我们怎样收复了塞外的乡村》《塞外,新收复的乡村为什么拥抱子弟兵》。这一篇篇刊发于《晋察冀日报》的稿件,有景有情,充满着对祖国山河的热爱和必胜的信念。雷烨用他的照片和文字,向全世界宣布:“冀东是我们的!我中华民族这一柄复仇复土之剑,必将愈磨愈利,直指黑水白山,直指日寇心脉!”

热血洒平山

今天,在平山县曹家庄、南段峪一带,如果你问起雷烨,上岁数的人大多晓得。正是在这里,雷烨度过了生命中的最后一段时光。

那是1943 年1 月,就在15 日至22 日,晋察冀边区第一届参议会在阜平县温塘村召开,雷烨作为冀东分区的参议员出席了会议。会后,他把自己几年来精心拍摄的照片送往位于平山县曹家庄村的晋察冀画报社。画报社社长、著名摄影家沙飞看后大加赞赏,当即决定在《晋察冀画报》第三期推出雷烨摄影专辑。他让雷烨留下来,整理资料、选定照片,撰写拍摄说明,以期对冀东的抗战作全面反映。就这样,雷烨留在了平山,有时住在曹家庄,有时住在张家川。

1943年2月,遭遇“扫荡”之后,画报社人员迁至曹家庄。军区派专人在曹家庄山里挖层层嵌套的“子母洞”用来坚壁设备,预防敌人突袭。1943 年4 月19 日夜间,沙飞接曹家庄村民报告,数百名日军自南向北突袭《晋察冀画报》报社驻地,他立即通知正在进行图片编辑、撰写文章的雷烨撤退,同时组织画报社转移人员和印刷设备。但雷烨并没有立刻离开,而是紧急挨家挨户敲门,让村民撤离。在此过程中,他发现张家川村民躲避的马石岭沟太危险,于是让村支书带领乡亲更换藏身之地。事后,马石岭沟果然遭遇日军火炮轰炸,雷烨拯救了一整村人,却也因此延误了自己最佳的撤退时机。

中华人民共和国民政部颁发了《项俊文同志革命烈士证明书》

据原《晋察冀画报》总务股长裴植回忆,1943 年2 月20 日拂晓天色渐亮时,日军已经进村,机枪不停地扫射,密集的子弹朝他们飞射而来。雷烨和两名警卫员冲下山坡,他用一只手枪还击敌人,掩护警卫员突围。由于对曹家庄地形不熟,他误入南段峪一处山谷,日军把他包围,试图将他俘虏。在最后时刻,雷烨从容地砸碎了自己的相机、手表、自来水笔等随身物品后,将枪口对向自己,用留下的那最后一颗子弹,壮烈殉国,年仅29 岁。画报社成员悲痛不已,与当地村民一同为雷烨就地安葬。此次雷烨的牺牲,是《晋察冀画报》报社最大的损失。但所幸的是,这股突袭曹家庄的日军只是路过,并不知道这里是《晋察冀画报》报社驻地,“扫荡”之后没有发现更多有价值的信息,便匆匆离开了。画报的印刷设备、档案材料和技术人员损失不大。雷烨遇难后,战友们整理他的遗体时发现了他怀里被血染红的相册。

雷烨牺牲的消息传到同志们中间,大家无比震惊,痛惜之情无以言表。《晋察冀画报》社全体人员随后赶来,与南段峪村群众一起为雷烨举行了追悼大会,将其遗体掩埋在他牺牲的地方,并将旁边一棵500 多年依然挺拔耸立的银杏树命名为“雷烨树”,昭示雷烨精神不死,万古长青。

1943 年5 月10 日,《晋察冀画报》第三期出版了。除了51 幅摄影作品,这一期画报还配发了《我们怎样收复了塞外的乡村》和雷烨的诗作《滦河曲》,而他却再也看不到了。

1943 年5 月22 日,延安中共中央机关报《解放日报》在头版刊发了雷烨壮烈殉国的新华社消息。在1943 年日寇的这次“扫荡”中,我军共伤亡518 人,由新华社发布牺牲消息的只有雷烨一人。

英雄的身世

1958 年,雷烨的遗体迁入华北军区烈士陵园,但由于他牺牲的突然和当时的条件限制,谁也不知道雷烨的身世、籍贯、家庭和亲友的相关情况,甚至连他的真实姓名也无从知晓,因而墓碑上只留下了“雷烨烈士之墓”几个大字。

1978 年6 月,同样出身于战地记者的著名作家魏巍给华北烈士陵园写信,将新华社当时播发的《雷烨同志传略》寄来,还在信中详细描绘了雷烨牺牲时的动人情景。

而在江南的杭州市,曾任市政协副主席的项秀文一家,几十年来一直在苦苦寻觅1938 年秘密奔赴延安投身革命的哥哥项俊文。但由于线索太少,一直没有哥哥的任何消息。1986 年,项秀文在一次会议上结识了高永祯,因为项俊文当年曾署名“雷雨”,从“行唐陈庄”给家人去过一封信,项秀文便委托高永祯帮忙。高永祯费时15 载,访问了二三百人,查阅了大量资料,2001 年作出了雷烨很可能就是项俊文的猜想。

此后,项秀文走访了曾任《晋察冀日报》副总编辑的张志祥以及他的爱人伊之,还有保存着一张和雷烨合影的著名艺术家田华等,并拿自己保存的哥哥的照片给他们辨认,他们都认为雷烨就是项俊文。

时值2001 年11 月,雷烨就是项俊文,得到所有研究者一致确认。此时距雷烨牺牲已近60 年。

2003 年4 月9 日,浙 江 省 金华市金东区人民政府作出了《关于确定雷烨烈士即是项俊文同志的决定》。4 月19 日,民政部颁发了《项俊文同志革命烈士证明书》。2014年,雷烨入选民政部公布的第一批著名抗日英烈名录。2018 年4 月,高永祯创作的《雷烨传略》一书由河北美术出版社出版发行。

雷烨依然“活”着,就像那棵枝繁叶茂的“雷烨树”。