跨越大海的信与爱

2023-08-20张天彤

张天彤

摘要:“侨批”,一份跨越大海的信与爱,在剧作家和作曲家的笔触下,以民族歌剧的艺术形式娓娓道来。2023 年4 月3 日,笔者受邀前往国家大剧院观看民族歌剧《侨批》,并撰写剧评。通过观看全剧,笔者感慨于《侨批》剧情的跌宕起伏与悲欢离合的同时,更感动于海内外侨工、侨胞们的义薄云天与戏里戏外人的乐韵乡音。《侨批》以跨时空的创作手法,真实地再现了侨工与侨胞的真实生活,拉近了历史与当下的距离,且音乐创作遵从了中华民族惯有的音乐思维, 符合中国观众的听赏审美习惯,触碰到现场观众心中最柔软、最脆弱之地。民族歌剧《侨批》于小人物中见大情感,于小事件中见大历史,是当代歌剧创作将中华优秀传统文化与地域文化有机融合,并使之“本土化”的又一次有益探索。

关键词:侨批;民族歌剧;传统文化

大约于三个月前,国家京剧院院长、著名剧作家王勇(笔名:咏之)说,新近国家大剧院将上演一部由他编剧的歌剧作品,想邀请笔者撰写一篇剧评。荣幸之余,笔者询问咏之是哪部歌剧,他说是《侨批》。乍听“侨批”二字,孤陋寡闻的笔者不知“批”为何物,其意如何。带着这份好奇和期待,终于盼到了2023 年4 月3 日,《侨批》在国家大剧院隆重上演的那一刻。

串起海内外同胞家国情的“批”

观剧之时笔者才了解到,“侨批”是我国被列入《世界记忆名录》的珍贵文化档案。从清末至20 世纪70 年代末,在广东潮汕、福建南部地区, 华侨与国内眷属往来之书信被称作“侨批”,简称为“批”。更为确切地说,“批”是出海务工的海外华侨汇寄至国内、连带家书的一种汇款凭证。由此, 送批、收批便成为一种集信、汇合一的特殊邮传方式,它是华工与侨眷之间传递信息、互相沟通、维系情感的重要纽带。每一封侨批的背后都蕴含着一段跌宕起伏的感人故事,记录着一个又一个家庭与亲人之间的悲欢离合。

王勇笔下的《侨批》剧情,正是从华工梁诚如为阻止女儿被卖掉而匆匆返乡,却在归途中不幸重病身亡,临终前留下一封附有一百元大洋的“批” 展开。通过这封“批”,串联起迫不得已卖女的梁董氏与梁彩云母女、久卧病榻的婆母、一诺千金的侨批局主事——唐有信夫妇,以及与梁诚如同命相连的众多华工等人物故事。

从歌剧拉开序幕的那一瞬间,顺着梁诚如临终前留下的这封“批”,便开始引发观众们的无数想象: “侨胞慷慨解囊相助的十倍于一百元大洋的钱款能否挽救梁家女儿性命并改写她的命运?”“这封‘批 能否解除梁家的贫困、救治梁母的疾病?”“此‘批 能否让忠守信誉、有大德大义的唐有信夫妇倾家荡产、万劫不复?”在事先没有做任何功课的情况下, 笔者对剧作家“故意而为之”预设的一系列悬念充满了疑问和好奇。两个半小时的演出中,这封特殊的“侨批”如穿针引线般贯穿着故事始终,以至笔者始终紧紧追随着舞台上梁董氏、梁彩云、梁奶奶和唐有信夫妇、苏义天等人物,他们的角色性格与命运紧紧牵动着笔者,使笔者心潮中的思绪,风起云涌、波涛澎湃。

既然是剧,就得立足于人。该剧着眼于人与人的关系,追索人与命运的关系,捕捉人与时代的关系,洞察人与人性的关系。在环环相扣的剧情中, 剧作家将“人”书写得立体透彻——男人、女人; 母女、夫妻、婆媳、主雇;人与人、人与钱;人之信、人之命。梁家贫苦困顿、家破人亡的大悲;唐家悲天悯人、救助水火的大义,都在王勇的笔下焕发出强大的感召力量与令人动容的神韵。剧中的人物,在歌里话里都倾注了送“批”和收“批”人乃至观众所希望表达的思想、情感与希冀。剧本跳脱灵动,诗歌气息浓郁,运用高度诗化的表述、强烈的戏剧性与抒情性叙事,强化了作品中逼真的细节。深沉的内容在并不晦涩的笔触中娓娓道来,它们顺着故事的“脉搏”与音乐旋律的升沉流转,引领着观众与人物进行了一场心灵的清谈,引发了观众对生存与命运的深深思索。

王勇用人性、人情、人文的表达,打破了时空的壁垒,采用了倒叙和插叙的手法,省略了不必要的赘述,弥补了幕间剧情脱节的缺失,用洗练、跨越式的手法完整呈现了剧情的发展脉络,使故事的发展环环相扣,情境变化富有张力,拉近了当代观众与过往历史的距离,让观众在情感深处,与当年的华侨和华工深深共情;令“侨批”不再是今人从博物馆橱窗里看到的冷冰的文字、图片以及那些深藏血泪历史的陈列品,而是歌剧演绎过程中随时可以触碰到的闪光的人性和带有温度的人情。

编剧王勇是一位典型的文学才子,他谦和有礼、儒雅诗性,有才而不骄、得志而不傲。他尤其擅长从繁难的乡土文化和红色历史中挖掘创作素材,从社会变迁中发现当代文化价值。他的剧本悲喜兼修、风格多样、典雅诗意、洗练精致,他尤其注重形象的创造,善于意义的发现,擅长典型题材的写作, 兼具剧种的优长。近年来,王勇创作的《呦呦鹿鸣》《天使日记》《红船》等优秀剧作备受关注,广受赞誉, 连创佳绩,所呈现之作无不令观众赏心悦目。当“侨批”入选世界记忆名录后,他又一次敏锐地发现了这一乡土题材的独特价值,本着“一封侨批就是一个故事”的执念精心提炼,写下了一出根植于骨髓、流淌于血脉且充满了人间大爱的生命赞歌。他从侨批本身出发,将华工和家眷之间的亲情、乡情、爱国情以及义薄云天的同胞情挥洒得淋漓尽致、不亦乐乎。

感动戏里戏外人的乐韵乡音

所谓歌剧,是“用音乐展开的戏剧”(瓦格纳语),即以音乐作为主要表现元素和手段来推进剧情发展,引发戏剧冲突,刻画人物形象的集音乐、戏剧、舞蹈、美术等多种元素于一体的综合性舞台艺术。一部歌剧必定是剧与歌的融合,歌为剧服务, 把音乐写得让听众喜欢听、印象深乃至记得住,从某种程度上来说也决定了该部歌剧的创作成功。无疑,作曲家孟卫东这部《侨批》的音乐创作是成功的。

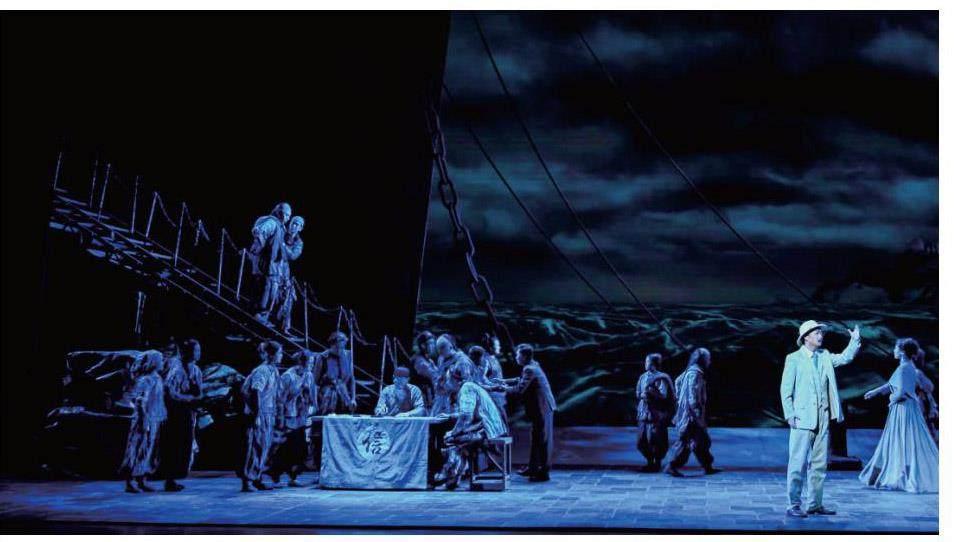

随着序幕的拉开,伴着序曲的奏响,映入观众眼帘的是波浪滔滔的大海幕景画面。从乐池里飘忽出来的绵延长音仿佛一道深邃的目光,注视着观众的内心,又将观众的注意力折向那广袤无垠的大海, 一瞬间,将人们的思绪带到了那个疾苦年代。透过帷幕,只见海面上薄雾如纱、缥缈朦胧,在弦乐的铺垫下仿奏出阴霾笼罩下的海水浪涌声,乐池里飘出木管吹奏的温婉哀怨、忧伤缱绻的主题旋律。整体音乐风格是以小调为主的主题旋律,其音乐动机鲜明,旋律发展丰富。动机上句自小调式属音起音后下行纯五度至主音,经小调主三和弦分解上行并落至小调二级音,与主题旋律呼应,营造了一种暗淡、忧伤的旋律氛围。又经小调主三和弦分解进行上扬至高八度主音后停留在下属音,使旋律具有较强的发展性。下句前部分是对上句的重复进行,后半部分在旋律回到低声部主音后经主三和弦分解进行跃至高八度二级音后回到原调的属音,与上句形成“下属音- 属音”的变格呼应关系。这个主题变化重复渐次递进形成一波又一波旋律的高潮,在短时间内,用音乐营造了由哀婉忧伤到汹涌奔腾、惊涛骇浪的磅礴大气之势,仿佛故事的主人公向大海迸发的一声声诘问。当主题旋律结束再次经过转调时,预示着剧中人物对命运的抗争和不息的顽强生命力。主题音乐贯穿了全剧,与剧情中的那封“批”相得益彰,而主题音乐的运用也十分巧妙,它既是女主角梁董氏这一人物的主题旋律,也是将其作為间奏自如衔接梁诚如、梁奶奶人物唱段的主要旋律。“听得见的旋律”与“看不见的人物命运” 紧紧地咬合在一起,这一明一暗两条线并行推动着剧情不断向前发展,久久回荡在观众脑海中留下了深刻的烙印。

本剧女主角梁董氏是一个非常典型的中国传统妇女形象,同大多数旧时妇女一样,梁董氏的命运非常悲苦凄惨,她失去了丈夫,又被迫要牺牲掉女儿,同时,还要小心翼翼地呵顺着病重的婆婆。但梁董氏却不向命运屈服,她在诚信和大义面前表现得有气度、有担当,因此,她的音乐形象既有代表对自身命运的伤感和哀婉,更有代表其个性的坚毅和果敢。全剧最后的咏叹调《大海,我恨你》是梁董氏最具代表性的经典唱段,其曲式结构路转峰回, 旋律走势跌宕起伏,歌者的演唱一咏三叹,乐队演奏荡气回肠。此段音乐创作相当高级,作为这部歌剧的核心唱段兼剧末高潮唱段,台上歌者唱得极为动情,台下观者听得极受感动。剧中的唐有信是诚信的代表和化身,他视诚信高于一切。为了兑现“侨批”,唐有信不惜抵押卖房、变卖妻子的陪嫁,因此, 作曲家笔下的唐有信,其音乐形象总体来说显现为执着坚定,但同时又不失与剧中人物身份和职业相贴切。唐有信的一曲《精打细算啪啦噼里》,唱腔与拨算盘的声响节奏紧密结合,居然拨算盘还能拨出音调来,可见作曲家对生活的细致观察力,使得音乐的表达极其贴近人物身份、直达内心。

除了独唱,作曲家还将大量笔墨放置在二重唱、三重唱、四重唱以及合唱的写作上,可以说,歌剧当中的几种音乐表现形式都涵盖其中。剧中大部分的独唱和重唱都是抒情兼叙事性的,此外,很多唱段还带有鲜明的节奏和快捷的演唱速度。比如,唐有信和苏义天的很多对话都是简单旋律和节奏的重复,但都不是简单的重复,而是伴随着语气的不断加重而强调性重复,这也充分体现了作曲家孟卫东“能唱不说”的创作理念。全剧中几乎所有人物之间的对话,都秉持了“能唱不说”这一创作理念, 尽量让人物唱着说,强烈地突出了“ 歌”的歌剧特质, 有效地衔接了剧情和人物之间的关系。除了为剧中主要人物进行唱腔设计,作曲家还关照到了群体人物,并为其量身定做,设计感十足。一曲华工合唱《望乡》,其旋律连绵不绝、蜿蜒悠长,抒发了海外侨胞与劳苦华工的心声。四水客的音乐特性为这部悲剧点染一抹亮色,那富于动感的“送批”节律音型, 意味着薄薄一封“批”带去的厚厚一份情,充满活力的旋律和节奏承载着收批人的希望。除了个人和群体,作曲家还呼应了剧情中的母女、夫妻、婆媳、主雇、伙伴等人物关系进行创作。梁董氏婆媳及母女、唐有信夫婦,侨领与众华工、水客与乡民,舞台上的个人与个人、个人与群体之间,作曲家均经过选择性运用调式色彩、复调织体、曲式结构、乐句节奏来区分层次,在繁杂中各声部间仍能自如穿插更迭,突显不同人物和群体的音乐形象,即便对唱中有大量生活化、口语化的唱词采用了宣叙调, 也大都合辙悦耳,基本不会让人感觉生硬别扭,集中体现了作曲家集高超的创作技法与丰富的写作经验于一身。

自20 世纪40 年代以来,中国的民族歌剧成功创作的关键在于其音乐创作是否符合中国观众的审美心理和偏好。创作团队将《侨批》定位为“民族歌剧”,笔者认为是经过精心考量且有所依据的。在笔者看来,选取中国传统音乐中民歌、说唱、戏曲以及民间器乐的旋律节奏元素和唱奏技法作为该部歌剧音乐创作的基石,是使《侨批》成为真正意义上的民族歌剧的原因所在,因为它遵从了中华民族惯有的音乐思维,符合中国观众的听赏审美习惯。剧中巧妙地运用了广东民间音乐素材,选择性地截取江门民谣的旋律片段,用高胡领奏带出的特色音调,以及琵琶、二胡、陶埙、竹笛独奏出的带有广东地区特征的旋律音调,以及“卖猪仔”那带有浓重方言口音的唱段,无不触碰到观众尤其是侨乡观众心中最柔软、最脆弱之地,感人至深、催人泪下。剧中多处吸纳了中国戏曲板腔体的手法进行创作, 用于男女主角的核心唱段,以此来烘托人物情绪的起伏变化以及人物内心的矛盾冲突。

笔者曾听过作曲家孟卫东的很多部作品,和许多人的感受一样——好听。孟卫东的音乐不拘一格、自成一派。他创作的音乐既不违和,也不做作,不刻意为音乐打上地域标签,但却具有极高的地域音乐风格辨识度。如果说西方歌剧作曲家是通过音乐来烘托剧情气氛,音乐的构思为剧情走向做铺垫, 那么,中国的歌剧创作更在意的是突出表达剧情, 孟卫东的创作正是基于中国人传统的审美习惯,与剧作家的内心表达高度契合,透过音符来为剧作家、为观众以及剧中人传情达意。在孟卫东看来,歌剧创作不是搞科研,不能把想象的怪诞或所谓的现代手法加进创作中。歌剧创作有一个给谁听、给谁演以及演员是否喜欢演的问题。在《侨批》的创作中, 孟卫东将音乐与唱词深度融合,他以广东音乐为基调,听起来有浓厚的岭南音乐风格,而整台音乐则呈现出深沉、大气、厚重、抒情。在孟卫东看来,“滴入心头的还是涓流”,唯有细节的体现才是打造中国气派的硬道理。

综合展示舞台艺术的意蕴美

歌剧作为集音乐、戏剧、舞蹈、美术等多种元素于一体的综合性舞台艺术形式,仅仅有故事的戏剧性张力、好听的旋律唱腔是远远不够的,还必须在舞台表演、舞美设计、服装化妆、现场音效等视觉和听觉手段合力下共同营造戏剧空间环境、渲染现场气氛等方面巧妙架构、精心布局。时至今日, 歌剧已成为衡量一个国家艺术发展水平的重要参照标准。作为综合性的音乐戏剧样式,歌剧的生命形式是由“音乐”与“戏剧”这两个最基本的元素所构成。用音乐讲故事是歌剧最基本的呈现形式,但因其体裁特质又决定了它所具有的时间特性和视听特性。如果说,剧本向歌剧提供了人物、情节、动作和冲突的话,这也仅仅是一种具有明确语义性的佳思巧构,如何能够立体鲜活呈现,则需要二度创作者们插上想象的翅膀大胆构思,在戏剧所提供的空间框格基础上呈现视听实体,将故事巧妙落地。换言之,要求二度创作者们在固定的时段里调用多种艺术手段对剧情加以充分分析、展开、充实、深掘直至升华,才能更为立体、直观地把故事唱得血肉充盈、灌注生命,尽显歌剧艺术的美学品格和宏观样貌。

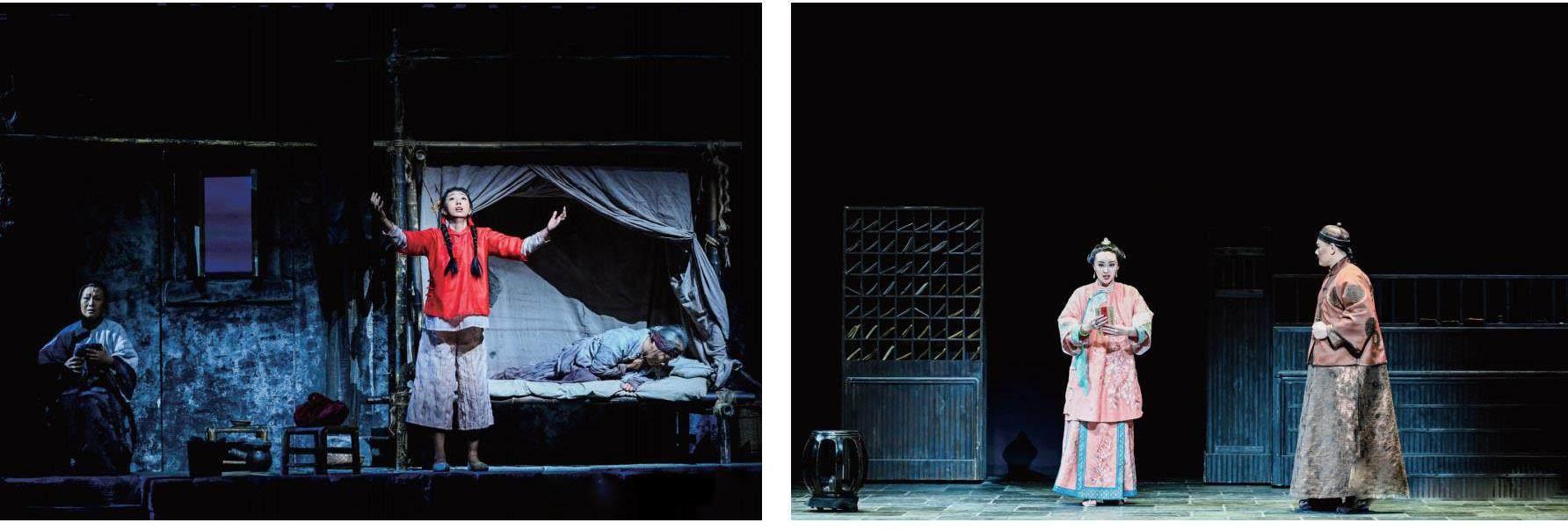

从主要演员的舞台表演来看,《侨批》中梁董氏A 组女主角扮演者吕薇形象婉约清秀、音色柔美清丽。根据剧中人物的需要,舞台上的梁董氏着一身宽大破旧的粗布衣裳,只见她面庞黑黄枯瘦、双眼凹陷、身影佝偻,活生生一位被生活压迫得喘不过气来的旧时女人,加上饰演者如哀泣如控诉般的演唱,舞台上的梁董氏被吕薇饰演得细致入微、生动真切,在哀怨和卑微中仍充满了诚实、善良的人性光辉。本剧A 组男主角扮演者李扬是中国音乐“金钟奖”获奖者,他的形象高大俊朗,音色干净清亮, 台风稳健大气。李扬在剧中所扮演的人物本是商人, 虽然是一身账房先生的打扮,但其塑造的唐有信却不失儒雅和敦厚。在笔者看来,《侨批》和李扬互相成就,他犹如中国歌剧舞台上的一匹黑马,令人不可小视,日后定会带给观众更多的惊艳。整部剧根据剧情展开的需要,将民族、美声不同类型唱法和随之带来的不同音色——抒情女高音、抒情男高音、戏剧女高音、戏剧男高音以及男中音、女中音等有机融合,极大地丰富了歌剧的表现力,增强了声乐艺术表现力,实现了歌剧中人物和情节的平衡, 满足了当代观众对民族歌剧求新、求变的审美期待。

在舞台呈现上,全剧背景主体以一望无际的大海为主要表演空间。大海,是剧中人的生路,是阻隔华工和亲人之间的屏障。那时而波涛汹涌、时而平静如水的大海,既可以翻滚着海浪去吞噬生命, 又可以生成五彩斑斓的水上梦境,仿佛难以被主宰的人生命运。在舞台上有限的物理空间,还呈现出沿海渔村梁诚如家带瓦的蚝壳泥坯房,侨批局大楼的中式门楼,开满木棉花的林间小道,以及富有广东岭南特色的建筑,这些既体现了该剧鲜明的地域性,又富有深邃的象征寓意。

除了人物歌唱的情态、舞台布置的形态,剧中还十分注重人物肢体表达的状态以及音效的有机配合。海外华工挖煤、修路、收割甘蔗勤苦劳作的景象; 侨批局里不时传来的噼里啪啦唐有信拨动算盘珠的声响;受尽屈辱的华工们含泪眺望家乡的歌唱;外国监工无情鞭打华工的鞭子发出的噼啪声等等。创作团队精心打磨,将音乐、表演、舞美、灯光、音效等各个环节进行精益求精的整合提升,赋予了该剧禁得起推敲的魅力。导演廖向红携主创团队本着写意的美学原则,将虚与实的场景并置,将物理与心理时空交错,将歌剧的主题选择、人物关系、情节构成、场面设置、戏剧冲突的组织与展开等进行了音乐诗化表达,将人物内心世界外化,带给了观众更强烈的情思波动、情绪起伏,使观众受到内心情感冲击的同时又充分享受到了视听盛宴的高级美。

结 语

“侨批”只是一种物件,以这个物件为创作的主题并作为歌剧《侨批》剧情发展的线索和落脚点,可见剧作家构思的精妙,作者在物言物,从“批”的本意“信”字出发,弘扬了中华民族诚信为本的高尚品德,传递了只有國家富强,人民才能有尊严的深刻思想内涵,也体现了中华民族勤劳善良、胸怀大爱的本质特征。一段艰辛的历史,用精湛的舞台表演和精美的舞美设计,在短暂的两个半小时里将华工的生死离别和爱、义、恩、情融入戏中,写就了精神力量的形象赞歌。这不仅仅是对“侨批”文化形象的展示,对中国人乡情乡愁的真挚抒发,更是对家国情怀的艺术阐释,对中国精神的审美表达。从百年来我国歌剧事业的曲折发展道路不难看出, 歌剧等艺术创作的出发点始终与国家的命运和发展建设紧密相连,在注重舞台艺术性的同时还要突出作品的功能与价值是当代文艺工作者的社会责任。民族歌剧《侨批》于小人物中见大情感,于小事件中见大历史,是当代歌剧创作将中华优秀传统文化与地域文化有机融合,并使之“本土化”的又一次有益探索。该剧创作者们在融合古今中外优秀艺术元素方面贡献了高度的智慧,彰显了音乐戏剧创作的不凡实力和舞台艺术繁荣发展的良好态势,其成功经验为今天乃至未来持续推动我国民族歌剧事业的蓬勃发展提供了若干宝贵经验与重要启示。

(作者系中国音乐学院教授,博士研究生导师)

【参考文献】

1. 紫茵:《一封家书满纸泪——听歌剧〈唐家湾侨批〉有感》[J],现场,2022 年第7 期。

2. 游暐之:珠海演艺集团《如琢如磨精修〈侨批〉重装首演情动羊城》[J],现场,2022 年第11 期。

3. 郭秀玉:《跨越山海,带着人性的温度——〈唐家湾侨批〉映射中华民族大爱之光》[N],珠海特区报,2022 年7 月5 日第3 版。

4. 金璐:《一纸信义千金,串起家国情怀——珠海本土民族歌剧〈侨批〉在京展演引起归侨共鸣》[N],珠海特区报, 2023 年4 月4 日,第1 版。

5. 王思北、洪泽华:《一纸“侨批”赤子情》[K],新华每日电讯,2022 年7 月22 日第1 版。

6. 季国平:《歌仔戏〈侨批〉:心灵的慰藉 精神的赞歌》[J], 品艺长廊,2021 年第7 期。

7. 王评章:《生命的救渡者——歌仔戏〈侨批〉观后》[J], 福建艺术,2022 年底5 期。

8. 裴诺:《能“唱”的绝不用“说”——孟卫东谈歌剧创作》[N],中国艺术报,2011 年9 月14 日。

9. 胡东冶:《试论孟卫东歌曲创作的艺术特征》[J],当代音乐,2017 年第1 期。

10. 杨启舫:《他为祖国彻夜而歌——记作曲家孟卫东》[J],人民音乐,2010 年第4 期。

11. 居其宏:《当前歌剧音乐创作若干紧迫问题刍议》[J], 音乐研究,2020 年第3 期。

12. 王亚辉:《民族歌剧音乐创作的生存境遇及健康发展》[J],音乐传播,2018 年第2 期。

13. 王亚辉:《民族歌剧音乐创作现状研究》[J],戏剧研究,2018 年第1 期。

14. 张婧婧:《中国民族歌剧“本土化”音乐创作的形成路径及启示》[J],艺术百家,2022 年第5 期。

15. 魏宁楠:《中华文化认同视角下闽南侨批的时代价值》[J],福州大学学报,2022 年第1 期。