3.0T 磁共振增强检查技术对于脑血管斑块诊断分级的研究价值

2023-08-19蔡孙美通讯作者张路路

蔡孙美,周 杰(通讯作者),王 彬,张路路

(上海交通大学附属仁济医院浦南分院 放射科,上海 200125)

脑血管斑块属于临床上较为常见的疾病之一,主要是由于血脂偏高,多余的脂类物质在血管壁沉积而引起的,与患者是否存在高血压、高血脂等因素有关。临床上可将脑血管斑块分为3 个等级,包括Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级,每个等级的预后各不相同,故一旦患者确诊存在脑血管斑块时,则需要进行积极的干扰[1-2]。随着我国影像学的快速发展,核磁共振在我国临床检查中的应用越来越广泛。核磁共振具有无电离辐射的优势,不会对人体造成辐射损伤,且核磁共振可以多参数、多序列、多方位成像,能够更好地显示组织器官的结构,增加病变诊断的准确率,为临床诊断和治疗提供有利的证据[3]。但目前关于3.0T 磁共振增强检查技术对于脑血管斑块诊断分级的研究价值仍待进一步研究,故本文通过纳入符合条件的70 例存在脑血管斑块患者进行分级、分组探讨,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2020 年2 月1 日至2022 年12 月31日符合条件的70 例存在脑血管斑患者,根据脑血管斑块诊断分级分为Ⅰ级组(n=23)、Ⅱ级组(n=25)、Ⅲ级组(n=22),所有患者均进行3.0T 磁共振增强检查,以数字减影血管造影(DSA)检查结果为金标准。其中,Ⅰ级组男性13 例,女性10 例;年龄50-70 岁,平均年龄(60.45±4.12)岁;体重44-70 kg,平均体重(57.45±2.65)kg。Ⅱ级组男性15 例,女性10 例,年龄51-70 岁,平均年龄(60.62±4.19)岁;体重45-70 kg,平均体重(57.67±3.68)kg。Ⅲ级组男性12 例,女性10 例;年龄52-70 岁,平均年龄(60.82±4.23)岁;体重45-71 kg,平均体重(57.81±3.67)kg。三组上述资料对比无统计学差异(P>0.05)。纳入标准:①均确诊为脑血管斑块,且符合《中国脑血管病防治指南(节选)》[4]中的诊断标准者。②自愿入组且同意相关检查方式者。③造影剂均可耐受者。④依从性好,可配合检查者。排除标准:①家属不愿跟踪,中途退组者。②合并乙肝、艾滋病等血液传染性疾病者。③心、肝等器官出现衰竭者。④合并精神、语言等障碍,无法进行正常沟通者。⑤合并凝血功能异常者。⑥合并其他类型脑部疾病者。⑦幽闭恐惧症者。

1.2 方法

核磁共振检查前的准备事项:

①患者在进入检查室前一定要去除身上所有的金属物品,比如各种金属首饰,衣服上的金属饰品、金属皮带、手表、手机、打火机等。

②一定要提前告知医生体内是否植入有金属物,比如心脏起搏器、人工瓣膜、金属夹等。

③女性患者在检查前不要化妆,有些化妆品当中含有重金属,以免与磁场发生反应。

④因为检查时间比较长,患者要有心理准备,否则会产生恐惧心理,导致心率加快、血压升高等。如果有幽闭恐惧症,一定要提前告知医生。

⑤具体检测流程:采用飞利浦AchievaTX 3.0 T磁共振仪,16 通道头线圈。扫描参数设置为:TR 3.6 ms,TE 2.2 ms,矩阵256×256,层厚4.0 mm。之后再进行动态增强扫描,参数设置为:TR 3.6 ms,TE 2.2 ms,层厚4 mm,翻转角15°,单次扫描时间为6 s。从第6 个时相开始采用高压注射器经肘部静脉注入钆喷酸葡铵(0.12 mmol/kg),流速为2 ml/s。采用双盲法由3 位有经验的影像学医师进行评估,若出现意见不一致的情况,则少数服从多数或者另请一位高级别的诊断医师进行评估。

1.3 观察指标

比较三组患者的斑块检出情况:包括斑块位置、斑块厚度。比较三组患者的诊断效能:采用受试者工作特征曲线(ROC 曲线)分析磁共振在三组分级中曲线下面积(AUC)、最佳临界值,计算灵敏度、特异度、准确度。灵敏度=真阳性人数/(真阳性人数+假阴性人数)×100%。特异度=真阴性人数/(真阴性人数+假阳性人数)×100%。准确度=(真阴性人数+真阳性人数)/总例数×100%。

1.4 统计学方法

数据录入SPSS22.0 软件中分析,计数资料用[例(%)]表示,采用χ²检验,计量资料用(±s)表示,采用t 检验,采用ROC 曲线评估诊断效能。以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 比较三组患者的斑块检出情况

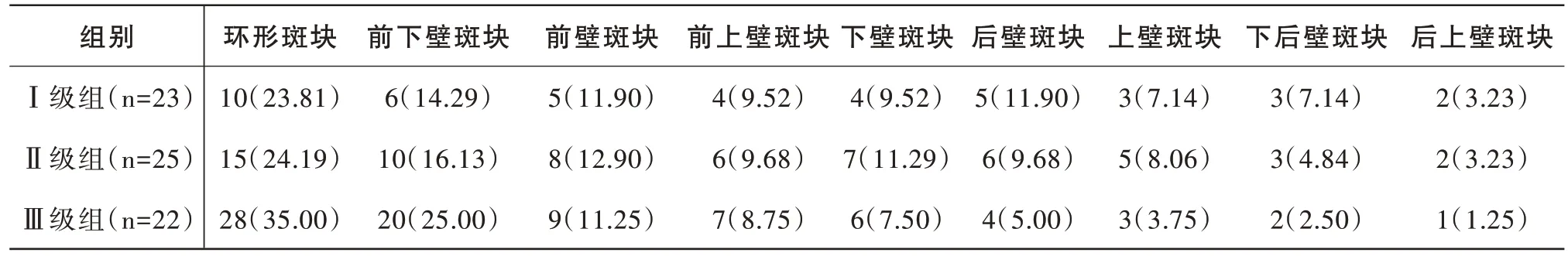

Ⅰ级组23 例患者检出42 处斑块,其中环形斑块检出10 例最多,占比23.81%;其次是前下壁斑块检出6 例,占比14.29%。Ⅱ级组25 例患者检出62处斑块,其中环形斑块检出15 例最多,占比24.19%;其次是前下壁斑块检出10 例,占比16.13%。Ⅲ级组22 例患者检出80 处斑块,其中环形斑块检出28 例最多,占比35.00%;其次是前下壁斑块检出20 例,占比25.00%。由此可知,脑血管斑块诊断分级越高,检测出的斑块越多,病情越严重,见表1。

表1 三组患者斑块检出情况比较[例(%)]

2.2 比较三组患者的诊断效能

ROC 曲线结果表明,子宫体积、卵巢体积、卵泡直径及卵泡个数诊断的曲线下面积分别为0.905、0.924、0.982,其中Ⅲ级准确度(94.47%)和灵敏度(100.00%)高于Ⅰ级准确度(86.31%)和灵敏度(92.45%)与Ⅱ级准确度(90.88%)和灵敏度(95.32%),见表2。

表2 ROC 曲线分析磁共振在三组分级中的诊断效能

3 讨论

血管斑块可分为软斑块和硬斑块两大类,两者的区别在于斑块的成分。如果血管的斑块脂质含量(粥样物质)比较多,就会在超声下呈现出软斑块,软斑块的特点就是不稳定,容易出现破裂出血,在局部形成血栓使血管完全闭塞或者是有破裂的斑块,随着血流到达远端组织导致远端组织出现栓塞的情况,从症状上来看属于急性的缺血缺氧[5-6]。硬斑块指的是板块内的钙盐沉积比较多,斑块相对来说比较稳定,不容易脱落[7]。脑血管斑块是一种缓慢进展的疾病,受高血压、糖尿病、遗传因素等影响。如果患者不接收治疗,或者接受治疗的时间较晚,可能出现缺血性脑卒中、脑梗死、脑出血等并发症[8-9]。除了尽早接受正规的治疗,患者还需要在日常生活中控制饮食,减小脑卒中等疾病的发病风险,这也间接说明早期诊断可以有效地改善患者的预后[10]。

目前,越来越多的疾病采用影像检查,包括超声、电子计算机断层扫描(CT)、核磁共振等,其中核磁共振常被应用于脑部血管情况的检查。核磁共振成像是利用生物体内磁性核(多数为氢核)在磁场中特性表现而进行成像的技术[11],其物理基础是核磁共振理论,以不同的射频脉冲序列对生物组织进行激励,并用线圈检测组织的弛豫和质子密度信息,显示来自人体层面内每个组织体素射频信号强度大小的像素阵列[12]。磁共振的信号是多种组织特征参数的可变函数,所反映的病理生理基础较CT更广泛,可为临床提供更多诊断信息[13]。磁共振在不改变病患体位的情况下,获得人体横断面、冠状位、矢状位及任何方位断面的图像,有利于病变的三维定位及解剖结构的完整、连续显示。通过使用特殊的脉冲序列特异性显示水、脂、软骨及静态液体和流体等组织,亦可采用不同的脉冲序列特异性显示某种病理组织,监测病理演变过程[14]。磁共振是目前唯一能对人体的组织代谢、生化环境和功能改变进行无创伤性检查的方法。各种投射性成像技术往往因气体和骨骼的重叠而形成伪影,给某些病变部位的诊断带来困难。磁共振系统无电离辐射损伤,是一种安全的检查方法[15]。

本研究结果显示,Ⅰ级组23 例患者检出42 处斑块,其中环形斑块检出10 例最多,占比23.81%;其次是前下壁斑块检出6 例,占比14.29%。Ⅱ级组25 例患者检出62 处斑块,其中环形斑块检出15 例最多,占比24.19%;其次是前下壁斑块检出10 例,占比16.13%。Ⅲ级组22 例患者检出80 处斑块,其中环形斑块检出28 例最多,占比35.00%;其次是前下壁斑块检出20 例,占比25.00%。由此可知,脑血管斑块诊断分级越高,检测出的斑块越多,病情越严重。ROC 曲线结果表明,子宫体积、卵巢体积、卵泡直径及卵泡个数诊断的曲线下面积分别为0.905、0.924、0.982,其中Ⅲ级准确度(94.47%)和灵敏度(100.00%)高于Ⅰ级准确度(86.31%)和灵敏度(92.45%)与Ⅱ级准确度(90.88%)和灵敏度(95.32%)。这提示,3.0T 磁共振增强检查技术对于脑血管斑块诊断分级具有较高的诊断价值,可为临床医生下诊断和制定治疗方案带来有利的证据。核磁共振所获得的图像异常清晰、精细、分辨率高,对比度好,信息量大,特别对软组织层次显示清楚,使医生如同直接看到人体内部组织般清晰、明了,大大提高了诊断效率,减轻病患不必要的手术痛苦以及探查性手术所带来的副损伤及并发症,目前已普遍应用于临床,对一些疾病的诊断来说成为必不可少的检查手段[16]。

综上,3.0T 磁共振增强检查技术对于脑血管斑块诊断分级具有较高的诊断价值,可为临床医生诊断和制定治疗方案带来有利的证据。但本研究仍存在一定的不足之处,首先,选取的患者来自同一个医院同一个科室;其次,所选择的样本量较小;最后,纳入研究时间跨度较短,未进行长时间的研究,故后续仍需学者进行大样本、多中心点及长时间跨度跟踪进行进一步深入研究。