中国百年图书馆学教育跨文化传播机制研究

2023-08-18周力虹吴庆梅

周力虹 吴庆梅 权 谦

(武汉大学信息管理学院,武汉,430072)

1 引言

近年来,向世界讲好中华文化故事,提升中国文化软实力,已成为中华文化走出去的重要国策。2021年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》出台,要求“构建中国语言文化全球传播体系”[1]。同年,在中共中央政治局第三十次集体学习中,习近平总书记强调“讲好中国故事,传播好中国声音,展示真实、立体、全面的中国,是加强我国国际传播能力建设的重要任务”[2]。一系列政策的发布表明了中华文化的国际传播建设的重要性和必要性。中华文化的国际传播建设属于跨文化传播范畴,有利于不同个体、组织、国家之间进行有效的文化交流,从而促进了各民族语言和文化的传播,对建构国家形象和提升国家影响力起到了举足轻重的作用。

随着我国教育对外开放战略的逐步深入,尤其是2020年教育部等部门颁布了《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》,引用教育作为跨文化传播的重要中介,已经成为建设中国文化国际传播体系的窗口。中国图书馆学教育亦是如此,承担着传播中国图书馆学经验和方案的重任。目前,中国图书馆学教育已经历经了百年发展,在不断地跨文化传播过程中取得了诸多成就,如教育机构数量大幅增加、教师和学生规模扩大、教育层次不断提升、教学内容多元化、国际交流与合作愈发频繁等。已有学者从传播学视角对中国图书馆和图书馆学的交流史进行了研究[3],指出当前中国图书馆学的理论研究正在走向世界化,但是关于图书馆学领域中国经验和方案的实践讨论和传播机制归纳仍显不足[4]。

本文引入传播学模型,基于跨文化传播理论视角来阐释中国百年图书馆学教育的跨文化传播机制,将中国图书馆学的制度优势、组织优势、人力优势转化为传播优势,从而为我国图书馆学及其教育“走出去”提供参考价值,帮助国际同行理解我国图书馆学教育的发展历程。

2 理论基础与文献回顾

2.1 跨文化传播

有效的跨文化传播对于建立和维持有利的群体间关系至关重要。跨文化传播指的是处于不同文化背景的个体、群体或组织、国家之间进行的信息传播和文化交流活动[5],具体包括日常交往和人类文化交往两个层面的内容。其中,人类文化层面的跨文化传播指的是不同群体、组织或国家的文化差异,导致各种文化要素在全球社会中存在迁移、扩散、变动行为,从而出现文化融合、发展和变迁的现象[6]。从动态的传播过程角度,Lasswell提出了文化传播的5W模型,即传者、内容、受者、媒介和效果是影响文化传播的主要因素。诸多学者都接受了这一观点,并随着社交媒体和数字技术的发展而不断拓展传播过程要素,如信息形态、传播环境等[7]。

此外,也有学者从行为认知角度对跨文化传播的影响因素进行了研究,如认知(如基本认识论、价值观、规范等)、情感(如情感表达的类型和水平)和行为模式(如语言、习俗、交流风格等)的群体差异[8]。有效的跨文化传播需要传者和受者在认知、情感和行为方面的协调适应,但是关于跨文化交流的研究表明,不同语言的文化组织或国家之间很难实现有效和令人满意的交流。传播过程中,传者和受者必须应对语言障碍、不同习俗和习惯,以及语言和非语言交流方式的文化差异的挑战,才能实现成功的跨文化理解。因此,语言和文化因素是跨文化背景的主要影响因素。

跨文化传播作为一种积极和必要的活动,已经越来越被制度化,成为一种组织战略,高校也不例外。随着高等教育国际化的发展,国际交流日益增加,跨文化传播已成为知识生产和知识创新的重要途径[9-10]。

2.2 中国图书馆学教育的跨文化传播历程

中国图书馆发展进程中存在四次较为明显的跨文化传播,这四次跨文化传播促使中国图书馆事业走向了现代化[11]。

(1)第一次跨文化传播(1840—1919年)。1840年后,随着西方科学文化的传入,中国学者翻译和介绍了一批有关西方公共图书馆事业的书籍。在西方图书馆公共性的普及下,大量图书馆如雨后春笋般在全国各地建立,为中国图书馆学教育的发轫提供了环境基础。

(2)第二次跨文化传播(1920—1949年)。1920年,韦棣华联合沈祖荣和胡庆生创建的文华图书科[12](后文简称“文华图专”),成为中美图书馆学教育跨文化传播的重要阵地。最初,文华图专完全是模仿美国图书馆学院校,但是受国情和文化差异、国人本土化意识以及传统知识等因素影响[13],其逐渐转向对国外经验进行本土化改良。其中,课程设置中西融合,尤为注重中国传统文化[14]。而作为跨文化传播经验探索的先行者,既有如刘国钧、沈祖荣等本土化的实践者,也有如袁同礼[15]、钱存训等[16]推动中国馆员和文化走出去的国际传播者。

(3)第三次跨文化传播(1949—1977年)。新中国成立后,中国成为社会主义国家,图书馆学教育在党和国家的统一领导下逐步转型和发展。该时期是中国图书馆学教育的调整、发展、曲折、停滞期[17]。中国图书馆学教育更多地受苏联影响,在人才培养和教学内容方面以学习苏联为主[18]。但是随着文化大革命的开始,图书馆学教育受到严重破坏,一度处于停滞状态。

(4)第四次跨文化传播(1978年至今)。改革开放后,中国图书馆学恢复了与世界进行跨文化交流的传统,国际合作成为重点,在教师访学、学生留学、馆员培训、国际会议、合作办学等国际化方面做出了积极探索[19]。然而,肖希明等[20]指出,跨文化交流应始终坚持本土化理念,即在学习、吸收国外经验的同时,不断基于中国环境改进和创新,建设中国特色的图书馆学[21]。虽然中国图书馆学教育的跨文化交流已取得诸多成就,但是其国际影响力还有待提升,中国经验的国际传播能力也存在不足[22]。

梳理中国图书馆学教育的跨文化传播历程可以发现,跨文化传播对于中国图书馆学教育培养具有全球胜任力的人才、传播中国经验和中国方案至关重要,已然成为新发展阶段中国图书馆学教育变革的引擎。目前,学者们已经对中国图书馆事业的文化交流史,以及图书馆学教育的国际化和本土化经验进行了总结,但是缺少对百年间中国图书馆学教育跨文化传播过程的研究。

3 研究设计

本研究采用文献综述和网络调研的方式对中国图书馆学教育的跨文化传播进行研究。跨文化传播问题作为图书馆学科发展的重要议题,已形成专著、报告、历史档案、期刊论文等诸多前期成果,通过文献综述能较好地了解中国图书馆学教育的发展情况。网络调研部分则对中国图书馆学教育机构以及中国图书馆学会网站进行调查以补充、论证和更新文献综述中所获得的观点。

3.1 文献筛选

文献综述主要分为两个阶段。在第一阶段,笔者对中外文数据库进行了主题检索以从整体上获取研究主题的相关信息。其中,中文数据库包括中国知网、万方和维普三个数据库,外文数据库包括Wos数据库,检索时间为2022年7月。检索式为:主题="教育"AND主题=("国际"OR"全球化"OR"跨国"OR"世界化"OR"交流"OR"传播"OR"本土化"OR"历史")AND主题="图书馆学"。检索发现,跨文化传播是一个较为热门的多学科研究领域,但是具体到图书馆学领域尚未有学者对中国图书馆学教育的跨文化传播机制进行详细分析。检索还发现,英文文献中关于中国图书馆学教育的发展及其跨文化传播情况的讨论较少,表明关于中国图书馆学教育和国外互动交融的国际研究不足。第一阶段检索中,中外文数据库共检索到2050篇文献,其中中文1827篇,英文223篇。

此外,由于中国正规图书馆学教育始于1920年,民国时期的期刊如《中华图书馆协会汇报》等收录了诸多民国图书馆及其教育发展的文章。除了学术期刊外,也有许多学者出版了相关专著,如《文华图书馆学专科学校的创建与发展》等。因此,为了尽可能地将与研究主题相关的资料收全,笔者在文献综述的第二阶段检索了独秀学术、瀚文民国书库和全国报刊索引数据库等3个数据库以扩大对专著和民国期刊文献等资料的收集。在第二阶段,共有167份资料被收集,其中专著48本,民国报纸期刊文献119份。

为了进一步筛选文献使其更贴合研究主题,笔者基于PRISMA文献筛选流程对所收集的资料进行筛选,筛选标准和过程如图1所示。具体的筛选标准如下:①中文选择CSSCI来源期刊论文,外文文献选择Wos数据库中的核心合集(SCI/SSCI/AHCI),通过筛选核心期刊以保证所选文章质量;②排除与中国图书馆学教育跨文化传播无明显相关性的资料;③剔除非学术型文章,如新闻社论等;④剔除理论基础薄弱的文章。最后,72篇现有期刊文献(中文61篇,英文11篇)、15本专著和119份民国期刊,共计206份资料纳入研究分析范畴。

3.2 主题分析

主题分析法是一种通过编码和表述定性数据的定性分析方法,尤其适用于在文献分析阶段从诸多定性数据中识别、解释和标记研究主题和概念[23]。在主题分析中,编码指的是使用主题编码技术对文献中有意义的文本片段进行识别、解释、标记和分类的过程[24]。表述定性数据是指制作一个理论叙述,说明和总结分析中出现的编码,并以有意义的方式组织它们[25]。

目前,很少有学者从传播视角研究图书馆学教育,然而有文献表明,传播理论可以成为一个有价值的视角[3]。Westley-MacLean传播模型解释了信息传播是一个由不同力量动态把关的建构过程[26],而中国图书馆学教育的跨文化传播过程正是一个多主体参与过程。图2显示了本研究基于Westley-MacLean传播模型的初步分析模型,包括六个初步的理论结构:

(1)传播主体。传播主体包括传播者、把关人和接收者。①传播者在选择和传递信息方面起倡导作用,他是将图书馆学教育传入中国的个人或组织。②接收者是接受图书馆学的人、团体或社会系统。③把关人是传播者的代理人,对其传递的图书馆学知识进行审核、改进和创新。

(2)社会环境。国家的政治(P)、经济(E)、社会(S)和文化结构(T)与图书馆学教育的发展密切相关,而PEST作为宏观环境分析的重要方法,十分适用于评估中国图书馆学教育的发展环境。

(3)编码。指传播者从众多外部信息中选择要传递的信息。

(4)解码。指把关人基于传播者传递的信息,以及接收者的认知范围和理解习惯,选择信息并向接收者传递信息。

(5)反馈。它是指把关人或接收者对传播者所传递信息的反馈。

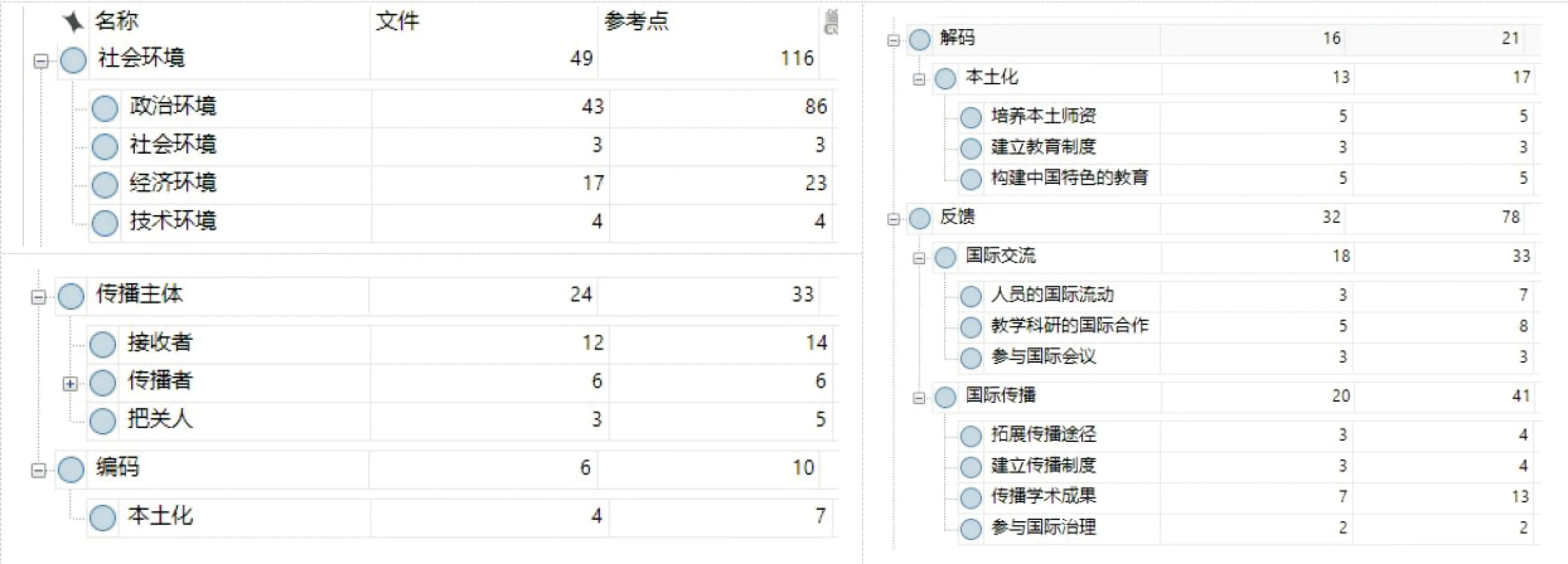

作为数据分析的起点,该模型提供了一套初步的、暂定的主题代码、理论主题和关系。首先,本文对已筛选出的文献数据进行开放式编码,识别并归类部分主题;其次,对所有编码进行轴心编码,识别、合并和归纳编码之间的关系;最后,对文献数据进行选择性编码,以检查和验证编码。节点编码分析如图3所示。

图3 节点编码分析图

编码过程由一人完成,具体使用NVIVO11质性分析软件对已筛选文献进行数据分类和整理。

4 研究发现

4.1 跨文化传播的主体间关系机制

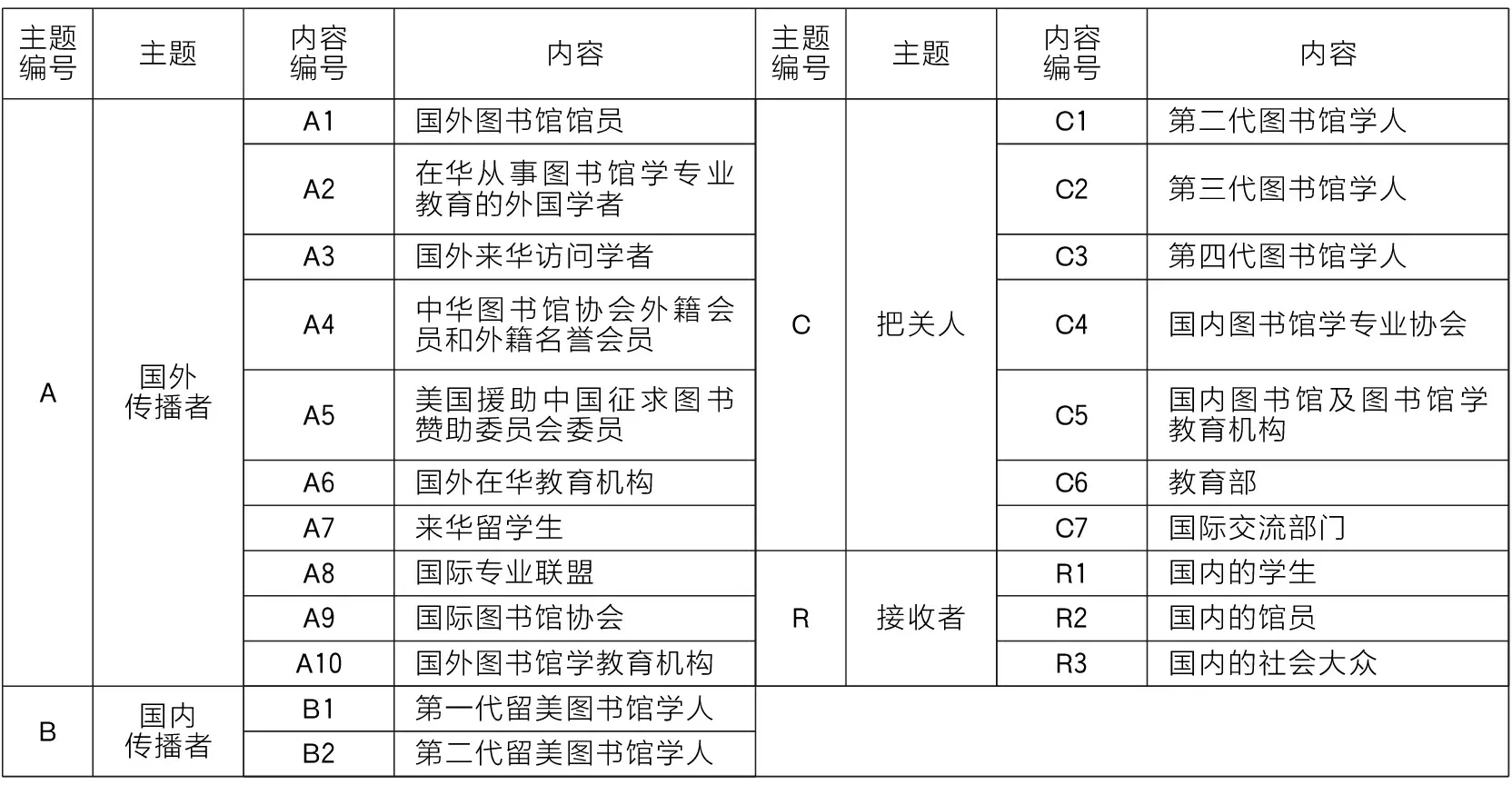

百年间,图书馆学教育跨文化传播涉及的主体包括国外传播者、国内传播者、把关人和接收者四类,具体见表1。其中,国外传播者包括国外图书馆馆员、在华从事图书馆学专业教育的国外学者、国外来华访问学者、中华图书馆协会外籍会员和外籍名誉会员、美国援助中国征求图书赞助委员会委员、国外在华教育机构、来华留学生、国际专业联盟、国际图书馆协会、国外图书馆学教育机构;国内传播者主要包括第一代留美图书馆学人和第二代留美图书馆学人;把关人则由第二代图书馆学人、第三代图书馆学人、第四代图书馆学人、国内图书馆学专业协会、国内图书馆及图书馆学教育机构、教育部、国际交流部门组成;而国内学习图书馆学专业的学生、图书馆馆员和社会大众扮演着接收者角色。这些来自不同文化背景的传播者、把关人和接收者通过编码和解码过程的互动,对图书馆学知识进行创造、修改和共享,并形成了中国特色的图书馆学教育体系。

表1 图书馆学教育跨文化传播主体*

值得关注的是,传播者、把关人和接收者三者之间是相互转换的关系。这一点在中国图书馆学教育的百年发展史中表现得尤为明显。因此,本文基于编码数据对三者的互动关系做共现分析,如图4所示,左侧第一列Foreign communicator节点元素块表示国外传播者主体,第二列Native communicator表示国内传播者,第三列Gatekeeper表示把关人,第四列Receiver表示接收者。每一元素块的编号与表1中的内容编号相对应。其中,深蓝色表示该主体一直存在,而较浅的蓝色则表示1949年之前存在的传播主体,最浅的蓝色表示1949年之后出现的主体。

图4 图书馆学教育跨文化传播主体间关系图

首先,主体身份随着时间推移而不断变化。国外传播者通过文化输入和留学等方式将图书馆学教育相关要素的知识传授给第一代中国图书馆学人。第一代图书馆学人最初是图书馆学教育跨文化传播的接收者。他们归国后成为国内传播者,将自身在国外所学的图书馆学教育相关知识进行融合创造出中国的图书馆学教育,如沈祖荣和胡庆生创办了文华图书馆学专科学校,并培养出第二代图书馆学人。此后,留学归国的第一和第二代图书馆学人在身份上再次由国内传播者转变为把关人,和本土其他学者及机构一起对图书馆学教育进行改进和创新。其次,主体间传播关系的流动是可逆的。在1949年之前,图书馆学教育的跨文化传播主要是由最左边的国外传播者流向接收者,而新中国成立后,最右边的接收者逐渐成为传播者,信息流出现向左边流动的情况,如留学师生以及国际合作的增加,使得国内图书馆学教育内容的世界可见性增加。

此外,主体间的主动性和国家环境密切相关。民国时期,中国无论是在政治经济还是文化交往中都处于弱势地位。因此,该时期国外传播者在跨文化传播中占据主动地位[29],国内传播者、把关人和接收者则处于相对弱势地位[31]。新中国成立尤其是改革开放后,随着中国政治经济地位的提高以及国家文化认同和文化自信的发展,国内传播者的主观能动性更高,在跨文化传播知识的选择和引进上起主要作用,以“中国”为主题的相关研究开始成为学科主要议题[32]。

2013年,厦门市水利局以推进民生水利建设为己任,大力加快实施岛内外一体化水利发展战略,全面做好防汛备汛工作,推进水利工程和农田水利基础设施建设,加强水土流失治理和水土保持监管,推进最严格水资源管理制度落实,同时加强机关作风和行政能力建设,进一步提高依法行政能力和办事效率,各项工作取得显著成绩。

4.2 跨文化传播的主体间行为机制

4.2.1 传播者的传播行为:引入国外教育要素和教学内容

文献分析发现,传播者在图书馆学教育的跨文化传播过程中引入国外教育要素如教师、教材和课程等,建立本土的图书馆学教育机构。民国时期,图书馆学教育的国外传播者主要是在中国从事图书馆学教育的学者,其中以美国图书馆员韦棣华最负盛名。韦棣华女士曾就读于波士顿西蒙斯(女子)学院(Simmons College)图书馆学专科,毕业后在里奇蒙德图书馆(Richmond Memorial Library)工作长达10年,具有丰富的图书馆工作经验[33]。自1900年起她来到中国后深感于中国图书馆建设和服务的不足,本着建设公共图书馆的理念于1910年建立文华公书林,并在文华公书林内培养了两位中国本土馆员——沈祖荣和胡庆生。为了培养图书馆专业人才以传播国外公共图书馆理念和提供图书馆服务,1914年和1917年,她分别资助沈祖荣和胡庆生赴纽约公共图书馆学校留学,为后续文华图专的建立培养本土教师。

梁启超认为要建设中国的图书馆学,必然得把外国图书馆学得有根底[34],而图书馆学留学生是学习国外图书馆学的主力军。除了沈祖荣和胡庆生外,1914—1925年间共有16位留学生赴海外学习图书馆学,其中有10位都获得了图书馆学专业学位[35],成为中国第一代留学海外的图书馆学者,并于20世纪20年代陆续归国。回国后,杜定友等[36]学者认为“没有一所外国图书馆学校能够养成全面的图书馆学者,以应中国图书馆用的”。于是,回国留学生们先后于文华图专、金陵大学、上海国民大学、国立社会教育学院、北京大学等五所大学建立图书馆学系(科)[37]。以沈祖荣为例,其留美期间参与纽约公共图书馆实习,深入学习了美国图书馆工作的全流程[38],并在韦棣华女士的带领下,联合胡庆生于1920年创建文华图书科,仿照美国核心课程开设图书选读、编目、分类和参考工作等四门课程[39],并设置以日语、法文、德文、英文为主的外文课程[40]。

在本土的图书馆学学校建立后,国内传播者进一步发挥主观能动性,积极引进国际师资、课程、教材等教育要素。1950—1966年,中国图书馆学教育转向“以俄为师”,邀请了苏联图书馆学专家来华指导教学,包括制订教学计划和大纲、讲解教学方法、开展演讲等[41]。随着改革开放的推进,中国图书馆学教育逐步恢复与世界各国图书馆学教育的交流,尤其是邀请更多欧美国家图书馆学学者作兼职教授、访问讲学或者引进国外教材等,据不完全统计,我国在1980—2015年间共引进多国图书馆学译著218部[22]。

4.2.2 把关人的控制行为:构建中国特色的教育体系

国际图书馆学教育引入后,国家行政机构以及本土教师等把关人开始自觉地对跨文化传播的国外图书馆学教育内容和模式进行把控,包括建立中国特色的图书馆学教育制度,探索中国特色的教学内容,培养本土师资,探索人才培养模式以及构建传播制度等。

(1)建立中国特色的图书馆学教育制度。一般来说,教育制度指的是一个国家对于各级各类学校的性质、任务、学生入学条件、学习年限以及其关系的规定[42]。从图书馆学教育政策制定主体来看,美国主要是由图书馆行业组织——美国图书馆协会制定政策标准[43]。20世纪20年代,美国图书馆界逐渐认识到培养专业图书馆工作人才的重要性,以《威廉姆森报告》为代表,提出将图书馆学专业教育与函授教育分开并行[44]。深受美国培养专业性人才目标的影响,文华图专建立之初就仿照纽约州立图书馆学校建立办学制度[37]。

(2)探索中国特色的教学内容。20世纪20—40年代,中国图书馆学教学内容主要以移植和改良美国为主。在这一阶段,受杜威实用主义影响,美国图书馆学教学内容围绕“Book select &review、Classification、Reference work、Cataloging”等主题,课程设置更加偏重于图书馆实际业务工作流程[46]。参照美国教学内容,中国图书馆学教育形成了图书馆学原理、图书馆组织与管理、图书馆技术、西方图书与图书馆史、目录学等课程[47],教学内容以图书馆技术实践和目录学为主,具有较为显著的工具性特征。20世纪50—60年代,受苏联图书馆学教育影响,中国图书馆学教学内容借鉴苏联的专才教育思想,课程教材以翻译苏联教材为主[48]。

20世纪70—90年代,受欧美某些图书馆学院系关闭以及信息技术快速发展的影响,图书馆学系被改名为图书情报学院系并向信息管理学院演变,反映了图书馆学教学内容逐渐将图书情报进行融合[49],学科口径拓宽,培养目标转变为信息管理通才,典型的课程代表有信息资源建设、信息组织、数字图书馆等[50]。21世纪后,大数据、人工智能等新兴技术的发展使得欧美图书情报院系成立iSchools联盟并逐渐向信息和信息科学方向发展,强调以iField为中心的跨学科多元化。国内学界守正创新,既坚守传统图书馆学的核心内容,以公共文化服务和为“信息和知识资源管理”为定位,又吸收国外关于跨学科融合和多样化的观点,不断地和其他学科交叉融合,拓展健康信息学、信息行为、数字人文等研究领域[51]。

(3)培养本土师资。著名图书馆学家杜定友曾在《图书馆学的内容和方法》中提出要养成一班高深的图书馆学者以建设中国图书馆学[52]。然而,文华图专建立之初较为依赖外籍教师,据其培养的学生钱亚新回忆,1925年总共五位老师中有三位外国人[53]。但是在发展过程中逐渐转向以培养本土教师为主,据可考历史,1920—1953年间外籍教师比例为13%,本土培养教师65%,留学教师19%,传统教师3%[45]。此后,中国图书馆学教师结构一直以本土培养人才为主。据冯惠玲等于2020年对全国55个图书情报与档案管理学科院系机构调查发现,图情教师最高学位是在国内机构获得的占比达到96.33%[50],地域性和本土特色明显。

(4)探索人才培养模式。面向实习实践一直贯穿于国外尤其是美国图书馆学的教育过程。20世纪初至50年代,美国图书馆学形成了多样化的人才培养模式,涵盖了组建多学科师资队伍教学,跨院系合作教学,举办研讨会,鼓励图书馆实践和研究项目,采用实务教学、专题学习、比较方法、调查研究等[54]。在跨文化传播过程中,文华图专学习美国面向图书馆职业的人才培养方式,采用实习、参观、群育讨论会、社会服务等致用之学方法[55],致力于培养全能的图书馆通才[56]。改革开放后,诸多图书馆学教师出国访学考察,学习国外图情院校的办学经验。以武大的黄宗忠教授为代表,他于20世纪70—80年代多次赴美访问考察美国的许多图书馆和图情院校,并将其所见所思记录在学术论文和著作,为后续教学提供丰富资料和案例[57]。进入信息和数据时代后,美国图书馆学教育逐渐向多元融合发展[58],国内也开始出现大类招生、专业分流的人才培养模式。在此基础上,中国图书馆学教育更加着眼于中国图书馆事业的实际[59],形成了“五育并举”、产学研相结合、“四位一体”“三阶段培养”等独具中国价值观的图书馆学人才培养模式。

(5)构建传播制度。通过文献分析发现,建立传播制度主要包括由国内相关机构制定国际传播政策、设立国际学位和建立奖励激励机制。首先,制定国际传播政策是指教育部、图书馆学教育机构或中国图书馆学会制定相关政策,鼓励图书馆学专业成员进行国际传播,如中国图书馆学会在其“十四五”规划中就将传播中国故事作为未来发展重点[60]。其次,设立图书馆学相关国际学位,如信息资源管理等国际学位。21世纪后,中国对科研人员的吸引力也得到显著提升,成为国际留学生的主要聚集区域[22]。尤其是随着中国“一带一路”战略合作的不断深入,中国图书馆学教育机构积极与沿线国家建立合作,招收国际留学生。

4.2.3 接收者的反馈行为:参与国际交流与合作

接收者并不是总是被动地接受传播者给予的信息。随着对民族文化认同和中华文化自信的加深,跨文化传播的国内接收者开始反客为主,主动参与到图书馆学教育领域的国际合作和交流过程中,具体表现为传播学术成果和参与图书馆学教育领域的国际治理。

传播学术成果是中国方案国际传播的重要内容之一,包括国际发文和期刊国际化两部分内容。文献统计发现,民国时期,图书馆学者就已经积累了一定的国外发文经验[61],如1933年裘开明在《The Library Quar-terly》期刊发表“中国的国家图书馆”一文[62]。20世纪70—80年代,中国大陆图情领域学者继续在国际上发文,但是年发文量总体偏少[63]。21世纪初,我国图情学科国际发文量仍然不多,但是随着国家对科研支持力度的逐渐增加,国际发文量于2013年大幅增加,近年来发文增长率更是位居世界第一,尤其是近十年来中国图情研究成果的篇均被引频次和高被引文献数量开始增多,国际认可度增加[64]。此外,中国学者还与国际学者组成了国际科研团队,如与美国、比利时等诸多国家学者合著论文,形成了核心作者群[32],有效增加了中国图情领域高质量文献的输出。

除了传播学术成果,在全球化背景下,中国图书馆学教育者还积极参与国际学术组织或刊物的任职。一方面是参与国际专业协会等组织治理,如参选国际图书馆协会与机构联合会(IFLA)或iSchools联盟、美国华人图书馆员协会(CALA)、国际知识组织协会(ISKO)等委员会委员或会员等,加强中国图书馆界在国际图联重要事务决策中的影响力。另一方面是任职国际期刊编委,以武汉大学信息管理学院为例,目前已有70余人次教师在国际学术刊物或组织任职,成为《International Journal of Library and Information Science》《Government Information Quarterly》等SSCI刊物以及iConference等多个国际会议的审稿专家[65]。

4.3 跨文化传播的路径选择机制

4.3.1 人员的跨文化流动

人员的跨文化流动有助于拓展参与师生的跨文化理念,从而提升图书馆学科的国际竞争力[66]。文献数据表明,出国学习一直是中国图书馆学教育跨文化传播的主要路径之一,如1916—1953年间共有100名图书馆学学生出国留学[35]。而1949—1969年,留苏是中国图书馆学跨文化交流的主要特征[18]。改革开放以后,图书馆学出国留学人数逐渐增多,美国成为主要的留学国家[22]。

图书馆馆员和图书馆学教师的跨文化交流亦是提高国际素养和全球视野的重要途径[67]。其中,馆员的国际交流始于20世纪,如20世纪30—40年代,国立北平图书馆就走在了馆员流动的前列,其与美国哥伦比亚大学签订交换馆员协议,先后送出10余名馆员,如严文郁、王重民等[68]。21世纪后,教师出国访学已成为普遍现象,如2020年关于1514名中国图情档学科全职教师的调查显示,3.66%的教师是在国外获得其最高学历,而具有海外访学经历的教师占比为33.19%[50]。相较于“送出去”,邀请国外图书馆学专家“走进来”也是交流途径之一,包括聘任国外兼职教授或开设专题讲座等形式,有效地传播了国外图书馆学界的新进展。

此外,人员的跨文化流动能够有效地传播图书馆学教学内容,增强本土文化的海外影响力。如钱存训于1947年因交换馆员项目在芝加哥大学远东图书馆工作,并自1949年起,在芝加哥大学教授中国目录学、中国史学方法、中国印刷史等中国图书馆学的教学内容[69];裘开明作为文华图专的毕业生,担任哈佛燕京图书馆馆长长达40年,其编写的《汉和图书分类法》被用于除非洲外,四个大洲的25家东亚图书馆[70],向国外很好地宣传了中国图书分类编目方法。

4.3.2 教学科研的跨文化合作

人员流动为国际间的教学科研合作带来了机会。文献分析发现,教学科研合作也是图书馆学教育跨文化传播的重要路径之一。合作设立奖学金、联合培养、联合建立实验基地、交换项目、国际实习等都是其主要内容[22]。其中,合作设立奖学金如与美国图书馆学界联合设立韦棣华奖学金,资助图情领域的学生。联合培养则主要表现为中国图书馆学教育机构与国外相关教育机构签署正式合作协议,互派学生交流学习[22],以实现人才国际化。

目前,中国图书馆学教育界已经与美国匹兹堡大学、英国剑桥大学、丹麦皇家图书情报学院、德国洪堡大学柏林图书情报学院等多所海外知名高校的相关院系签订了战略合作协议,形成了南京大学-伊利诺伊大学国际联合信息学实验室、武汉大学图书馆学情报学国际合作研究院等实验基地,为中国与国际图情界设立交换项目奠定了基础。其中最为知名的是2010年中国文化部与美国图书馆和博物馆署(IMLS)签署的政府级的“中美图书馆员专业交流项目”[71]。教学科研合作机制的建立使得中国与国际相关机构间形成了良好的关系,为科研项目的跨文化合作提供了契机,如安德鲁·梅隆基金会(Andrew W Mellon Foun-dation)基金资助的“i4G:国际化背景下iSchools特征与演化研究”项目等[72]。

4.3.3 国际会议的参与和主办

国际会议主要是由图书馆学界的各类学会或者教育机构联合举办的由多个国家师生参与的学术会议,是教学和科研集中讨论的场所,是国际图书馆学学术研究跨文化交流的主要渠道。中国图书馆学界在民国时期就积极参与国际会议,如1929年5月沈祖荣参加国际图书馆协会与机构联合会(IFLA)第一次大会[73]。现在,中国图书馆学界更是与IFLA、美国图书馆协会(ALA)、iSchools联盟、国际档案理事会(ICA)等国际协会组织建立了广泛的交流与合作,主动参与到国际学术会议中[74],如iConference、欧洲信息素养教育大会、ASIST会议等,推动中国图书馆学研究成果的跨文化传播。

此外,中国图书馆学相关机构还积极主办学术会议,吸引世界各地的图书馆学专家学者来到中国参加会议,如国际顶级信息学院联盟年会(iConference 2017)、国际科学计量学与信息计量学大会(ISSI 2017)、国际数字图书馆联合会议(JCDL 2020)[75]等,为中国图书馆学教育的跨文化传播提供机会。

4.3.4 期刊的国际化

期刊国际化有助于使中国图书馆学教育的相关研究成果与国际接轨,增加中国研究成果的全球可见性。期刊国际化一方面表现为引文国际化,包括中文期刊论文引用外文和被外文引用两种情况。引文国际化作为测量学者国际视野的指标之一,是学科国际化发展中“请进来”战略的重要组成部分[76]。另一方面,期刊国际化则体现为收录评价国际化,包括被国际数据库收录和开放存取期刊目录收录,从而提高中国图情期刊知名度和普及度[77]。此外,刘凤仪等认为通过提高图情领域中文期刊论文质量以推广更多的中文期刊登上国际舞台也是发出中国声音,讲好中国故事,争取国际话语权的重要途径[64]。

为了客观反映中国学术期刊在国际学术研究领域的话语实情,中国知网和清华大学图书馆联合发布了《中国学术期刊国际引证年报》以统计国际期刊对中国期刊的引用。分析2022年《中国学术期刊国际引证年报》发现,近10年中国人文社科期刊的国际他引总被引频次呈现波动上升趋势,国际影响力TOP期刊迅猛发展[78]。其中,在图书情报领域,《情报科学》[79]和《图书情报工作》[80]分别于2013—2021年和2022年入选“中国最具国际影响力学术期刊”,表明这两份期刊的国际他引总被引频次、国际他引影响因子、期刊影响力指数等指标均位于中国学术期刊的前列。

4.3.5 在线教育

在线教育也是传播路径之一,是通过技术的利用扩大传播范围,典型的代表是MOOC在线教育。以信息素养教育课程为例,截至2015年,MOOC上共有9个国家的35所机构发布了37门相关课程,包含多种语言[81]。中国图书馆学界亦在MOOC上发布了部分课程,如《信息检索》《信息组织》《信息管理学基础》等,成为国际学生了解中国图书馆学教育的窗口。

5 研究讨论

5.1 研究总结

本研究结果表明,跨文化传播是中国图书馆学教育发展过程中的一个重要推力,并且,传播理论是理解中国百年图书馆学教育史的有效视角,对于理解和解释中国图书馆学教育传播过程和制定有效的传播机制尤为重要。

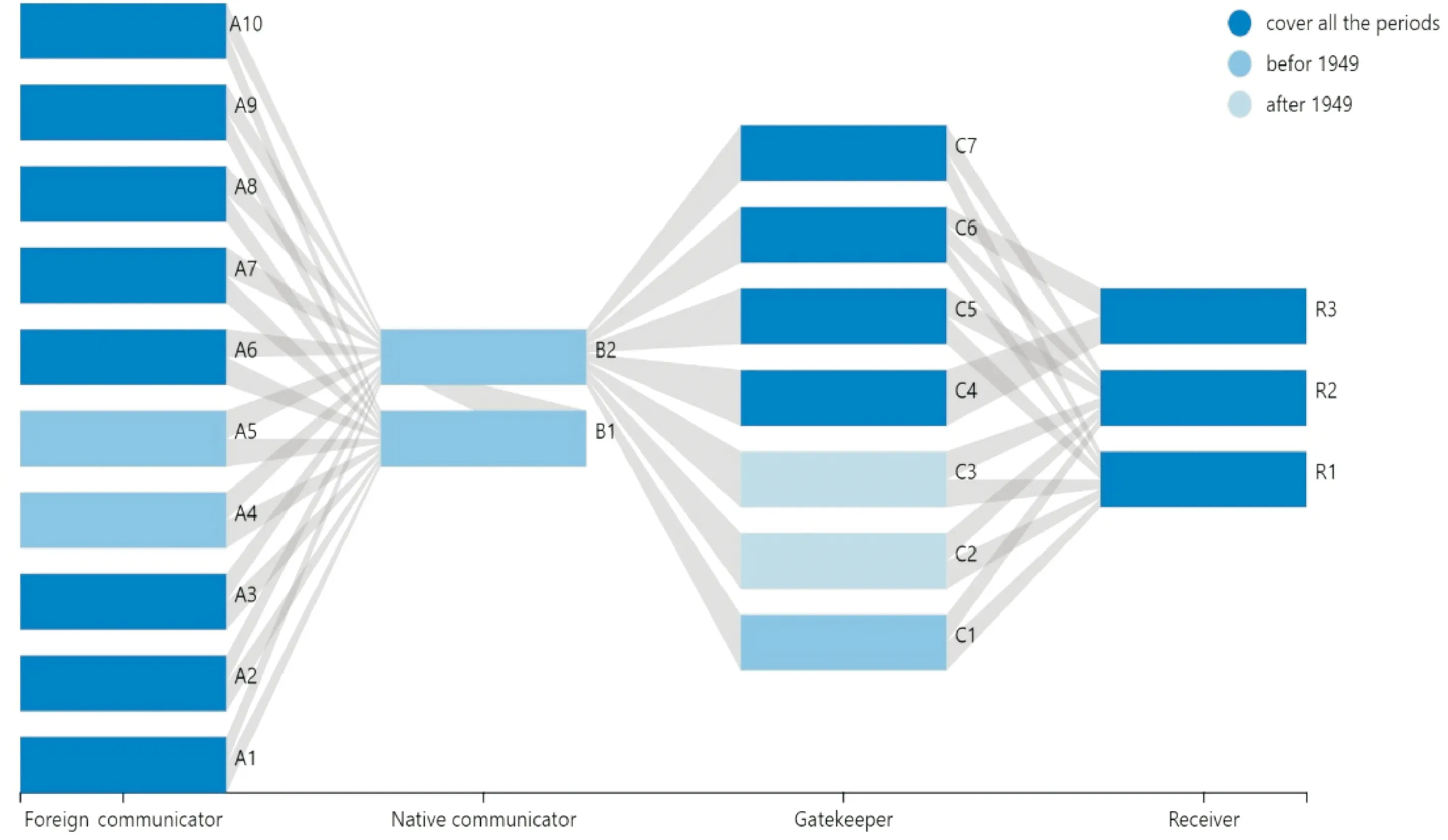

基于上述分析,本文归纳了百年中国图书馆学教育跨文化传播机制模型,如图5所示。模型表示了三种关系:①实线细线箭头表示传播主体之间的信息流动;②虚线框内表示通过主题分析发现的跨文化传播路径;③实线空心箭头表示影响关系。图5中,传播主体处于传播网络的中心,是跨文化传播的主要行为者。其中,国内外传播者、把关人和接收者分别由实线细线箭头串联。而他们之间的互动则进一步导致了跨文化传播路径的出现,包括人员的跨文化流动、教学科研的跨文化合作、国际会议的参与和主办、期刊的国际化、在线教育等。在中国百年图书馆学教育跨文化传播过程中,传播者扮演传播角色,把关人起到控制作用,而接收者和把关人则通过参与国际交流及合作,实现与传播者的文化互动和交融。此外,需要提及的是,传播主体间正向的信息流动(即传播者-把关人-接收者)形成了本土化过程,逆向的信息流动(接收者-把关人-传播者)属于国际化过程。

图5 中国百年图书馆学教育跨文化传播机制模型

5.2 研究启示

本文通过梳理中国百年图书馆学教育跨文化传播过程得出如下启示:

第一,社会环境与图书馆学教育传播密切相关。当前,随着“一带一路”倡议、“双一流”和“新文科”建设的推进,中国在公共文化建设、文化遗产保护、全民阅读推广方面积累了丰富的经验,中国图书馆学教育需要具备跨文化视野,重点在于将中国经验传播出去。此外,由于新冠疫情的出现和反复,中国图书馆学教育应该利用远程教育等技术手段,与各国际合作机构建立在线教育平台,为国际留学生提供网络课程,以达到传播中国图书馆学教育的目的。

第二,人是教育跨文化传播中最重要的因素。未来中国图书馆学教育的跨文化传播应该重视传播主体的作用,通过制定国际招生政策和增加师生国际互换项目来扩大国际留学生招生规模。尤其是与“一带一路”沿线国家建立合作,将国际留学生作为传播中国图书馆学教育的国际传播者。但是需要注意的是,随着中国的国际开放和合作能力增强,图书馆学教育的把关人在积极融入国际的同时,也要加强本土意识。

第三,国际化是中国图书馆学教育与世界进行信息交换的重要途径。虽然中国在国际交流方面已经取得一定成果,但是中国方案的国际传播则是未来需要持续努力和进一步探索的方向。首先,需要进一步完善传播制度建设,制定更加详细具体的国际传播政策。其次,国际发文和期刊国际化方面虽取得了一定进展,但是中国学者论文和中国期刊的国际认可度不高,主要引用对象仍以中国学者为主。并且,在期刊国际收录方面,国际开放存取期刊目录DOAJ 2023年仅收录了5本中国图情开放存取期刊[82],数量较少。因此,中国期刊应该努力加入到国际数据库收录中,尤其是国际知名学术数据库和开放期刊索引的收录。再次,构建国际治理共同体是实现国际高等教育协同发展的组织基础[83]。中国图书馆学学者、教育机构和专业协会参与国际治理仍显不足,在举办国际知名会议和国际重要组织任职方面需要进一步加强。

6 结语

本文从传播学理论的角度研究了中国图书馆学的跨文化传播,使用结构化文献综述方法归纳了跨文化传播机制模型,研究发现人是教育跨文化传播的重要因素,而跨文化传播主体间的关系和行为会影响到图书馆学教育信息的跨文化交流。本文通过文献综述归纳的中国图书馆学教育跨文化传播模型能够为国际同行理解中国图书馆学教育发展史提供一个新视角。但是,本文的研究模型主要是通过文献综述得出,需要进一步完善、验证。未来,笔者会基于本文得出的模型在国内图书馆学院校开展问卷调查和半结构化访谈,收集定性和定量数据,以对该框架进行进一步的核实和发展。