“食品分析”课程教学改革与实践

2023-08-17李刚凤刘庆庆

朱 苗,李刚凤,刘庆庆,谢 勇

(铜仁学院材料与化学工程学院,贵州 铜仁 554300)

“民以食为天,食以安为先”。食品安全关系到广大人民群众的身体健康和生命安全,是全社会广泛关注的重要民生问题,同时也是关系到社会和谐稳定的重要政治问题。党中央十分重视人民群众食品安全问题,并督促各地区及各部门要着力推进实施食品安全的战略策略,重点解决影响食品安全的各项突出问题,使国内的食品安全形势朝大好的形式发展[1]。

“食品分析”与生物、化学、化学等大类学科的基本知识交叉,同时运用国家食品卫生及安全标准,对食品物料的主要成分及其含量,包括食品生产中的各种原料、辅料、成品、半成品及其副产品等进行一定的检测和分析,进一步控制和管理安全生产,确保食品的品质。同时,也可以为开发新的食品资源以及新产品、探索新的加工技术和生产工艺条件等提供较为可靠的依据[2]。课程实践应用性极强,但是在教学过程中发现,该课程理论教材更新缓慢;课堂氛围枯燥;课程考核方式单一等问题。铜仁学院作为贵州省地方性本科院校,其开设的食品科学与工程专业肩负着为确保当地的食品安全以及对中小型食品加工企业的产品进行品质控制等方面培养专业人才的使命。因此,能否改善当地食品安全问题,提高地方食品加工企业的产品品质,对企业提供食品安全的技术支持就是其食品分析课程开设的宗旨之一[3]。同时“食品分析”也是大部分学校食品加工与安全专业研究生招生考试的重要内容,为提高学生研究生考试通过率,为当地食品行业培养符合行业新趋势的食品分析人才,结合所承担的食品分析理论及实验课程,通过紧紧围绕人才培养目标,融入课程思政,改革课程体系,教学方法改进等方面探索提高课堂教学质量的有效途径。

1 “食品分析”教学过程中存在的问题

目前,国内地方本科院校的食品科学与工程专业学生的培养有个共同缺点,就是“重理论、轻实践”。同时,在平常授课的过程中还缺乏对食品的品质进行控制的实践性。因此,需强化学生心中对食品的质量安全进行控制的理念,提升本专业学生产品安全控制的水平,适应新工科人才培养模式下对产品过程管控能力的新要求,强化学生作为未来食品安全管控者的责任担当,运用所学专业知识对食品安全品质进行控制是本课程探索解决的问题[4]。“食品分析”课程是铜仁学院食品科学与工程专业的核心必修课程,理论36 学时,实验36 学时,教学过程中仍存在许多需要改进的地方,具体问题如下:

1.1 教学内容老化

“食品分析”是一门需实时更新的应用型课程,因食品中营养成分、添加剂、有害物质等的检测分析手段都在随着科学技术的发展而逐渐更新,但目前在理论及实验教学过程中所用教材的内容相对落后[5]。例如,在蛋白质这一章节主要集中在常量、微量凯氏定氮法的具体操作及注意事项中,而目前大多数的食品企业及科研机构已在使用耗时省事的凯式定氮仪。在氨基酸测定中主要讲的是甲醛滴定及电位滴定法,而现代食品企业多用氨基酸自动分析仪来测定食物中的氨基酸含量。随着科学技术的日益更新及食品工业的不断发展,应用技术型人才正是当下食品行业寻求的资源,唯有掌握当前最先进,应用面最广的检测技术才能符合食品行业相关企事业发展的需要,不难看出,理论教材内容的陈旧会直接影响对食品专业学生的培养,因此,教材内容与实际应用之间的良好对接对培养应用型人才显得格外重要[6]。

1.2 课堂氛围枯燥

食品分析的重点内容就是检测食品中各种成分的检测原理、操作步骤、注意事项及计算,为完成教学目标,课堂仍然存在“满堂灌”现象,教师通过传统的课堂讲授不能及时了解学生的学习情况及对知识的理解掌握情况,学生一旦出现畏难情绪,课堂参与度也会随之降低,进而导致学习进度跟不上、作业测试不理想等现象。因此,如何通过对教学内容整合及教学环节的巧妙设计提高课堂的趣味性、提高学生课堂参与度及学生对重点知识掌握度,也是教学的努力方向。

1.3 课程考核方式单一

目前,学生的课程成绩主要由平时成绩和期末成绩构成,平时和期末各占50%,其中平时成绩主要包括考勤和课后作业,课后作业设计也存在较机械的问题,学生相对较容易通过课程考核,而对于教学过程中如何考核学生对知识的掌握程度没有体现,因此使得部分自觉性差的学生学劲不足,不利于专业人才整体素质的提升。因此,怎样优化过程性考核,让学生参与课堂,活跃课堂气氛,也是今后教学努力的方向。

1.4 实验教学存在不足

经过几年的实验教学,发现食品分析实验教材的内容较为陈旧,与分析化学、仪器分析等实验存在重复,且基本上均为验证性实验,很多实验无法进行,因为缺乏相应的仪器设备,而且实验环节并不完整,其中样品的采集、药品的配置、称量瓶、接收瓶及坩埚前期的恒重都由实验准备老师完成,实验设计根据实验教材,学生仅仅做了实验中的分析检测和结果处理;而且仪器数量有限,分析天平、分光光度计、凯氏定氮仪等仪器较少,学生需要长时间的排队,分组较少又使学生缺乏充分的独立操作机会;食品分析实验基本营养成分的测定实验中好几个实验流程长(如直接干燥法测水分、马弗炉测灰分、索氏提取法测脂肪、凯氏定氮法测蛋白质),且直接操作少需要很长的等待时间,学生印象不深。实验过程中学生缺乏主动性,都是被动地根据实验方案或听从安排,且由于实验时间长实验结果失败的在课内又无法重复实验,导致实验效果不佳[7]。

综上所述,基于以上问题,旨在培养适应区域经济社会发展需要,专业基础坚实、实践能力较强、人格品质健全、富有创新精神和社会责任感的高素质应用型专业人才的目标下,对“食品分析”的课程理论和实践教学进行相应的改革与探索,切实提高新建本科院校学生的创新能力与实践动手能力。

2 课堂教学改革的思路

2.1 课程内容体系优化

根据专业人才培养方案上课程的设置,整合“食品分析”“仪器分析”“食品添加剂”“食品感官分析”“食品试验设计与统计分析”“食品包装技术”等课程之间的知识体系,将“食品分析”的课程体系调整为绪论、样品的采集与预处理、食品的物理检测法、水分和水分活度的测定、灰分的测定、酸度的测定、蛋白质和氨基酸的测定、糖类的测定、脂肪的测定、维生素的测定、重金属含量的测定,避免各课程知识点的重复,同时“食品分析”是一门需实时更新的应用型课程,因食品中营养成分、添加剂、有害物质等的检测分析手段都在随着科学技术的发展而逐渐更新,在教学的过程中需不断更新国内外食品分析领域研究动态及食品分析标准。因此,在课程教学的最后设置了一章食品分析中的高新技术。

设置食品分析课程内容需求调查问卷,向在食品企业工作的学生及历届考研的学生调查在工作及考研的过程中涉及到的食品分析内容。

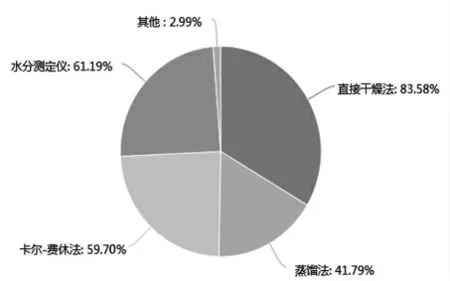

水分测定方法见图1,蛋白质测定方法见图2。

图1 水分测定方法

图2 蛋白质测定方法

根据调查结果,学生不论是在工作中还是在考研中涉及到的营养成分检测最多的为蛋白质的定量分析。而在各个知识点中,测定水分含量时采用直接干燥法最多,占83.58%,测定蛋白质含量时采用凯氏定氮法最多,占92.54%,测定碳水化合物含量时采用直接滴定法居多,占67.16%,测定脂肪含量时采用索氏提取法居多,占86.57%,测定酸含量时采用pH 计居多,占82.09%。在矿物质含量测定中有74.63%涉及到铁含量的测定,在添加剂测定中有79.1%涉及到防腐剂含量的测定,因此,在教学的过程中对这些占比较多的内容进行了重点讲解。

2.2 教学中融入思政元素,提升专业课的育人功能

近年来,食品行业发展迅猛,但相关食品的质量安全问题也不断出现,包括2022 年“3·15”晚会曝光的“土坑”酸菜、木薯粉条事件,各种违规添加剂、假冒伪劣事件等依旧发生在日常生活中,影响了行业的健康发展。而这些问题,主要是因为食品行业相关从业人员道德的缺失[8]。而“食品分析”是对产品质量保证的最后一道防线,起着至关重要的作用。因此,应当将食品分析课程的特点充分剖析,充分发掘与其有关的典型思政元素,并将其自然地融入到课程教学中,尽可能地调动学生的学习积极性,使其家国情怀、责任担当、世界观和价值观得到加强。同时在课堂教学中突出重点,结合学科和专业的特点有机地将思政元素融入到授课内容中,实现课程目标和思政目标,从而达到教书育人的目的。

例如,在绪论的教学中,可引入食品安全事故案例三聚氰胺事件,由于食品工业中蛋白质含量测试方法凯氏定氮法的缺陷,许多不法商人将三聚氰胺用作食品添加剂,用来提升食品检测分析出来的蛋白质含量指标,最终导致30 万的婴幼儿造成了不同程度的身体损伤。给学生树立正确职业道德观以及强烈社会责任感的同时激发学生对食品分析课程的兴趣。在脂肪测定的教学中,根据乙醚易燃易爆有毒的特性,引入2005 年首都师范大学化学系的乙醚火灾事故,对此类事故给予足够的重视。让学生充分认识危险化学品使用过程中可能造成的危害,并警惕以下易燃易爆品:爆炸性药品,液氮,易燃易爆气体等,以及一些本身容易爆炸的化合物,树立强烈的实验室安全意识。

2.3 教学模式的探索:利用信息化手段,引入多种教学模式相结合

目前,大多采用传统的教学模式即单一的“以课程教学为中心”,对于单纯的知识传递比较重视、忽略了学生综合素质的培养,同时缺乏信息化手段与课堂教学的融合,使学生的学习处于被动状态,且学生的学习兴趣和主观积极性不能充分地激发。因此,利用信息化手段,引入多种教学模式相结合。随着信息技术手段的不断发展,新的混合式教学模式随着出现。在研究食品分析课程的教学内容、教学环境等因素时,设计较优的教学过程,将课堂教学与网络教学充分结合,达到资源最大化利用,从而将教学效果达到最优化。

2.3.1 采用智慧教学平台,推进课程建设进度

利用学习通的线上教学平台,课前进行随堂练习复习上节课讲的内容,加深对知识点的掌握;课中进行讨论、PBL 分组任务、随机抽人等活动与学生互动,改变枯燥的教学氛围;课后布置作业或测试题检测学生对知识的掌握程度。

2.3.2 理论与实验相结合

食品分析主要是测定各种成分的原理、步骤、注意事项及计算等,单纯每周一次的理论课很难使学生印象深刻。因此,在理论课上将实验适当渗透十分必要,比如可以在课上增加一些相对简单的实验、实验室无法实际操作的实验可以制作操作的Flash 动画,如直接滴定法测定还原糖含量、砷斑法测定砷含量等。实验课的考核以抽签实验、制作视频的方式进行,视频的内容包括实验过程、数据处理及实验器材的善后,考核总分100 分,实验过程占70%,数据处理占20%,实验器材善后占10%。以此考核学生对该实验理论及操作的掌握程度,学生对实验室环境的爱护程度,同时也能和拍摄、视频的相关制作方法等相结合,拓宽学生的兴趣。在下一届上理论课的同时可以播放学长学姐操作的视频,让学生观察有没有操作不当的地方,以此提高学生学习的兴趣,同时也能现身说法,加强学生对知识的掌握程度。

2.3.3 融入虚拟仿真技术

在当前的精密仪器实训项目中,由于仪器设备成本高,占用空间大,因此仪器数量有限,学生根本无法做到人手一台仪器,导致部分学生无法掌握仪器结构和操作步骤,实验效果较差。因此使用虚拟仿真软件,使学生能随时随地进入虚拟的仿真环境中开展实验,培养动手能力。同时,可以弥补实验室中精密仪器的不足,提高实验的效果,让学生在一个高仿真模拟的,全程参与的,虚拟的操作平台,熟悉专业基础知识,了解精密仪器的实际工作环境,培训基本动手能力,为进行实际工作奠定良好基础。通过仿真实训项目也可以突出学生学习的主体性、体验性和探究性。通过引入仿真软件系统,在理论教学和实验教学之间搭建起一座桥,充分解决理论教学与实验操作难融合的问题,提升仪器分析相关知识与实训操作的效率和效果。学生通过2 种教学方式的结合能够更好地掌握和巩固仪器的操作技术,同时培养自主获取知识、自主发展的能力,优化了学生的学习体验,使教学资源更生动、教学活动更丰富,充分体现出教育信息化的发展方向。

2.4 加强过程考核,注重学习能力的培养

改变以往课程作业+期末考试的课程考核方式,注重过程考核,在考核中加入课堂互动(随堂练习、抢答、选人、讨论、分组任务等)、章节测验、PPT汇报等方式,加强学生参与课堂的意识感。过程考核中,课堂讨论及汇报环节可以增进学生之间的学习交流,为学生提供展示自己的机会,锻炼学生的语言组织能力、表达能力和临场发挥能力,并培养锻炼学生良好的心理素质,注重学习能力的培养。

3 结语

通过培养方案及问卷对食品分析的课程内容体系进行优化,使课程之间内容不再重复,与学生就业紧密联系,提高对相关知识点的掌握程度;利用信息化手段,引入学习通、flash 动画、视频、虚拟仿真等多种教学模式提高课堂趣味性,激发学生学习兴趣,培养学生自主学习、探索知识和解决实际问题的能力。通过不断地改革课堂教学模式,参与课堂教学PK,课程于2020 年被评为铜仁学院“银课”,并获校级教学技能大赛二等奖和课程思政优秀奖。同时,还利用课程优势指导学生分析类的项目课程和毕业论文,学生以第二作者发表核心论文5篇,学生对知识的综合利用能力得到了很大的提升。