天津市第一中心医院蛇毒血凝酶的临床应用合理性分析

2023-08-17郭媛媛陈凡任海霞魏晓晨田丹丽章袁卜一珊

郭媛媛,陈凡,任海霞,魏晓晨,田丹丽,章袁,卜一珊

天津市第一中心医院 药学部,天津 300192

蛇毒血凝酶是一种蛇毒中提取的蛋白酶类止血药[1],能够促使破损部位血管中血小板的聚集,释放血小板因子和凝血因子,降解纤维蛋白原,形成纤维蛋白单体,有利于出血部位快速止血,具有毒性低、起效快、药效持久、安全性较好等优点,是近年来临床应用较为广泛的止血类药物[2]。但该类药物给药途径多、用法用量复杂,临床药师在住院医嘱点评中发现注射用蛇毒血凝酶的不合理应用在临床较为多见,尤其在用药量较大的外科系统不合理现象更为常见,且目前已发表的关于血凝酶合理应用评价的文献,其评价标准基本上是依据药品说明书而定,具有一定局限性。为了解天津市第一中心医院蛇毒血凝酶的使用现状,本研究对2022年1~8 月天津市第一中心医院蛇毒血凝酶临床真实使用情况进行分析与评价,以期为临床合理、安全使用蛇毒血凝酶提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

利用医院信息管理系统(HIS)收集2022 年1~8 月天津市第一中心医院应用矛头蝮蛇血凝酶针(蓬莱诺康药业有限公司,国药准字H20041419,规格0.5 单位)及白眉蛇毒血凝酶针(锦州奥鸿药业有限责任公司,国药准字H20080428,规格1 单位)的住院患者资料,记录患者的性别、年龄、临床诊断、用法用量、给药途径、疗程、疗程>5 d 是否监测纤维蛋白原(FIB)水平及不良反应(ADRs)等资料,并对结果进行分析。

纳入标准:(1)所有科室的住院患者;(2)使用矛头蝮蛇血凝酶针或白眉蛇毒血凝酶针进行治疗或预防。排除标准:资料不完整不足以完成研究的患者。

1.2 方法

1.2.1点评标准的建立 以药品说明书为基础,《非创伤性出血的急诊处理专家共识/意见》[3]、《血凝酶在急性出血性疾病中应用的专家共识》[4]作为评价依据,建立本院蛇毒血凝酶利用评价(DUE)标准。经本院药事管理与药物治疗学委员会组织院内专家对标准进行修改和完善,形成最终标准,包括适应证等7 项指标和评价依据,蛇毒血凝酶DUE标准见表1。

1.2.2统计分析 采用回顾性分析,利用Excel 2017 对患者年龄、性别、临床诊断、科室、用药情况及ADRs 相关信息等数据资料进行汇总分析。

2 结果

2.1 患者基本情况

共纳入1 170 例使用蛇毒血凝酶的住院患者,其中男性751 人(64.18%),女性419 人(35.81%),男女比例1.79∶1;年龄范围5 个月~93 岁,平均年龄(53.5±2.5)岁,见表2。

2.2 疗程

1 170 例患者平均用药时间为(4.8±2.3)d,其中疗程<5 d 的718 例(61.37%),5~7 d 的315 例(26.92%),>7 d 的137 例(11.71%),最长用药时间48 d。

2.3 临床使用科室分布及用药量情况

2022年1~8月本院共使用蛇毒血凝酶2 3260.5单位,其中矛头蝮蛇血凝酶针1 9147.5 单位,白眉蛇毒血凝酶针4 113 单位。本院22 个临床科室使用了蛇毒血凝酶,其中内科系统占总使用量的18.90%,外科系统占81.10%。使用量前3 位的科室为神经外科、肝胆外科及耳鼻喉科,分别为 5 127.5、4 314.5、4 087.5 单位,这与蛇毒血凝酶的适应证相符合,主要用于减少流血或止血或手术前用药减少手术部位及手术后出血。

2.4 给药目的

使用蛇毒血凝酶的1 170 例患者中,有622 例(占53.16%)为预防性用药,主要为肝胆外科、泌尿外科、神经外科、耳鼻喉科手术预防出血;548 例(占46.84%)为治疗性用药,主要用于治疗脑出血、消化道出血、呼吸道出血等。

2.5 给药途径

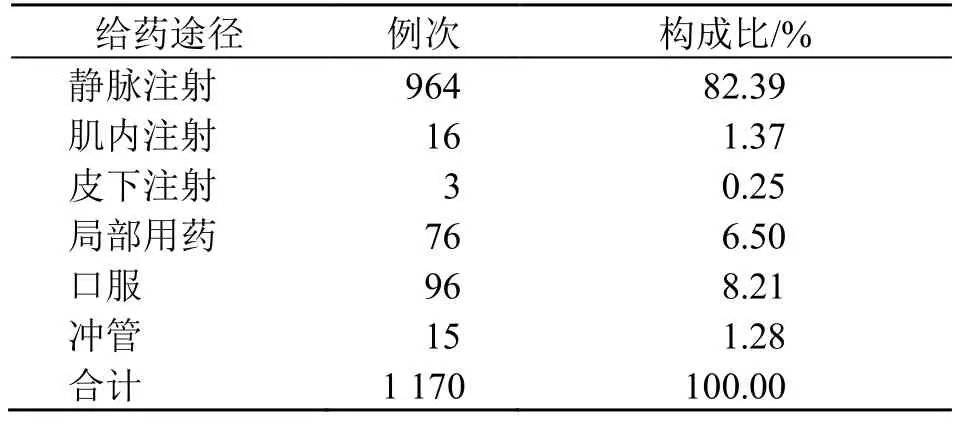

1 170 例使用蛇毒血凝酶的患者中,964 例(82.39%)患者采用静脉注射给药,主要用于防治术中或术后的出血,见表3。

表3 蛇毒血凝酶给药途径Table 3 Drug delivery route of hemocoagulase

2.6 用药合理性评价

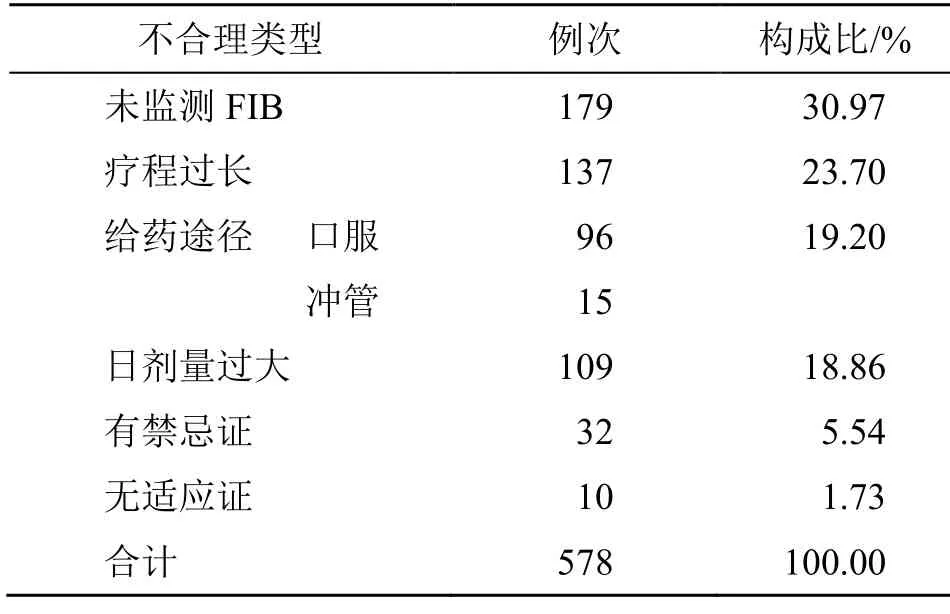

依据蛇毒血凝酶点评标准,共有578 例次不合理用药,涉及454 例患者。前3 位不合理类型为未监测FIB、给药途径以及疗程过长。其中给药途径不合理表现在口服给药及冲管,口服给药多集中在消化科以及胃肠外科,均为消化道出血的治疗性用药,冲管给药集中在肝胆外科手术预防出血;有137例(23.70%)使用蛇毒血凝酶的时间超过7 d,最长用到了48 d;次剂量超过2 单位的有109 例,日剂量超过8 单位的有108 例;禁忌证共32 例,19 例为脑梗塞,9 例为心肌梗死,4 例为下肢血栓;无适应证10 例,诊断或病例中均未提及出血,也未进行手术预防,见表4。

表4 蛇毒血凝酶用药不合理分析Table 4 Unreasonable dosing analysisi of hemocoagulase

2.7 安全性评价

1 170 例患者中,发生FIB 降低的ADRs 共有18 例,无过敏反应的ADRs,总ADR 发生率为1.54%。发生FIB 降低患者,平均用药时间(10.5±5.5)d,人均用药量28.61 单位。

3 讨论

本院临床使用蛇毒血凝酶涉及科室相对较多,且主要应用科室为外科系统,与文献报道的注射用血凝酶目前在外科系统已广泛应用相符[5]。用药总量最多的科室为神经外科,人均用量最多的科室为耳鼻喉科。根据病例所涉及的给药目的显示,神经外科主要用于血肿清除术后渗血的预防及脑出血的治疗,共识报道[3-4]中对于脑出血患者在出血发生后6 h 内给予血凝酶并无具体用法用量推荐,且本次调研中神经外科有9 例采用大剂量(10 单位)用于膀胱冲洗,从药理作用分析,血凝酶用于伤口冲洗不利于药物与伤口部位破损血管的充分作用,造成大量药物的流失,停留在伤口部位起效的药物剂量很小,因此造成神经外科用药量大。耳鼻喉科人均用药量大,考虑原因为出血在鼻内镜手术中最常见,腔镜下手术对视野要求较高,少量出血即会干扰术野,直接影响手术质量和手术进程,在出血状态下盲目操作又会增加并发症的发生[6]。蛇毒血凝酶无需血管损伤即可直接把FIB 转变成可溶性纤维蛋白,一旦血管出现损伤即可附着于伤口,因此可减少手术出血,使手术视野更清晰。

本次调查发现,蛇毒血凝酶临床应用中存在的主要问题为未监测FIB、疗程过长及给药途径等。

血凝酶为酶性止血药,通过选择性促凝血和促纤维蛋白生成作用,可使血管破损处凝血速度加快,而不干扰正常凝血系统中的凝血因子数目,在完整平滑的血管内皮中无促进血小板聚集作用,不激活血管内纤维蛋白稳定因子(XIII),对正常生理性凝血系统无明显影响,对各项凝血指标无明显影响[7]。小剂量时表现为止血作用,日剂量增加、疗程过长有致凝血功能异常和血栓的风险[8]。1 170 例患者中有452 例患者连续使用蛇毒血凝酶>5 d,其中有179 例次未监测FIB。共识[3-4]及文献[9]指出,不推荐较长时间使用血凝酶,应注意患者凝血功能,需监测FIB 水平。

蛇毒血凝酶可采用腹腔、皮下、肌内、静脉注射等全身性给药方式用于出血的预防或治疗,对于有血栓形成风险的出血患者可考虑局部应用(局部喷洒、局部浸润注射及雾化吸入)。578 例次不合理用药中共有111 例次给药途径不合理,其中96 例次(86.49%)为口服给药,消化科则占了82.47%,均为消化道出血的止血治疗。当上消化道出现局部位置损伤且发生出血时,机体内破坏的血小板及纤维蛋白较少,有利于蛇毒血凝酶快速发挥作用。其作用发挥迅速,静脉给药后的10 min 内就可以发挥药效,因此临床上广泛用于治疗上消化道出血[10]。陈新等[11]的研究指出采用口服蛇毒血凝酶联合静脉注射兰索拉唑治疗可有效降低消化道再出血率。王玮[12]也指出内镜下注射肾上腺素止血联合术后口服凝血酶治疗上消化道出血可缩短凝血时间,并提出凝血酶需在胃液pH>6 时才可发挥作用。血凝酶虽在蛇毒来源、成分构成、结构和分子量方面有较大差异,但本质上为2 种功能组分:一为凝血激酶类似酶,促进凝血酶原转化为凝血酶;二为凝血酶类似酶,促进FIB 降解为纤维蛋白单体[13]。酶主要是由蛋白质构成的,因此,其催化活性与蛋白质的特性有关,易受温度和pH 值的影响。温度过高或过低、酸性或碱性过大的环境都会影响蛋白质的活性[14]。笔者认为口服给予血凝酶属超说明书用药,存在潜在的医疗风险,共识[3-4]中指出对于消化道出血患者,可采用内镜下喷洒给药。临床可采用胃管灌入治疗上消化道出血[15]、保留灌肠治疗下消化道出血的局部给药方式[16]。结果显示能明显缩短止血时间,且不经肝肾代谢,无禁忌证,适用范围广,是临床一种安全、有效的给药方法,值得临床推广应用。

蛇毒血凝酶疗程过短达不到药物应有的治疗效果,疗程过长既增加药品ADRs 发生的风险,又增加患者的经济负担[9]。国内相关共识[3-4]及文献报道[17]指出,将连续用药时间>7 d 视为疗程过长。较长时间(>7 d)全身应用血凝酶可能引起血浆FIB水平下降,导致低纤维蛋白原血症,从而导致FIB降低的ADR。1 170 例使用蛇毒血凝酶的患者平均用药时间(4.8±2.3)d,137 例(11.71%)超过7 d。而发生FIB 降低的ADRs 的18 例患者中,蛇毒血凝酶平均用药时间(10.5±5.5)d,其中7 例(38.89%)患者用药超过了7 d。药物的不合理应用是患者出现ADR 的重要原因,长期应用蛇毒血凝酶会导致患者血浆FIB 不断被消耗而又不能及时补充,促进FIB 水解并释放纤维蛋白的同时导致FIB 进行性降低[18]。但有研究发现一次性向患者体内注射(50~100 U/次)蛇毒血凝酶时,才会出现FIB 严重减少的现象[19]。在本次调查中,患者使用蛇毒血凝酶的平均次剂量为(2.3±1.5)单位,最大次剂量为10单位,远小于上述剂量,但仍出现了FIB 下降,故考虑引起这一现象的原因可能是一段时间内用药累积的剂量超过了警戒剂量。

本研究采用的是HIS 数据,对于未上报的ADRs 无法追溯,故存在低估的风险。有研究证实,注射用矛头蝮蛇血凝酶的ADRs 通常是轻度且暂时的[20],但也有文献报道其可引起过敏性休克[21]、脑梗死[22]、突发性心悸[23]等ADRs,还有文献报道,随着疗程的增加,患者发生皮肤损害的风险将增加,每增加1 d,患者出现皮肤损害的风险增加26.60%[24]。因此临床使用该药前应详细询问患者有无同类药物ADR 史,是否为过敏体质,以调整合理的给药方案。由于本研究为单中心研究,样本量不多,临床实际应用的安全性仍需多中心的大规模研究加以验证。

综上所述,天津市第一中心医院临床科室使用蛇毒血凝酶的比例高,但在凝血功能监测、用药疗程、给药途径以及ADR 监护等方面存在一定比例的不合理应用。临床药师结合本院蛇毒血凝酶临床使用的不合理情况与相应科室进行了沟通,并针对蛇毒血凝酶的用法用量、给药途径、用药疗程进行了前置审核系统的药品规则维护,极大地提高了蛇毒血凝酶临床使用合理率。临床使用蛇毒血凝酶时应严格按照药品说明书或共识使用并监测凝血指标,避免疗程过长可能增加的潜在的医疗风险。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突