“微更新”理念下的青岛纺织谷空间环境提升研究

2023-08-17陈安琪

阎 婫,陈安琪

(青岛理工大学建筑与城乡规划学院,山东 青岛 266033)

1 概述

1.1 青岛纺织谷概况

19世纪末德国出兵占领青岛胶州湾。青岛气候宜人,温湿度适合纺织,又靠近产棉区和煤炭产地,有丰富的劳动力资源,且水陆交通便利,适合建纺织厂。纺织谷的前身——国棉五厂便诞生于此时期,国家文物局专家给予如此评价:“她诞生于世纪之交,成长于乱世烽火,积淀于建设时期,成熟于改革开放”。

20世纪90年代以来,青岛工业出现多元化趋势与格局,百年纺织业需要转型升级。2005年国棉五厂的时代结束,2014年在原址之上青岛纺织谷诞生了。她变身为一处工业遗产改造类创意产业园,集科技研发及成果转化、时尚创意设计、贸易会展、文化博览、休闲游览购物等功能于一体。

青岛纺织谷是工业遗址改造较为成功的案例,空间环境特色突出、组织有序,但经过近十年的运营和发展,也呈现出一些不足,文章将从微更新理念出发对其外部空间环境的优化提升提出一些建议和设想。

1.2 “微更新”理念解读

“微更新”是指在维持原有场地文脉与格局的情况下,以群众需求和参与为导向,通过对品质不高、利用不足、功能不优的建筑和外部空间进行针对性的修补改造,达到整治空间环境、推动存量空间活化、创造城市活力的目的[1]。

国内学者李彦伯将微更新模式总结为尺度较小、成本低廉、实操便捷和实操周期短4个特点,这种模式相对较为温和,通过最小范围的外部干预来取得最大化的效益,是具有弹性的更新模式[2]。微更新模式很适合使用状况比较复杂的纺织谷这种已建成环境,采用多次渐入式的小尺度调整,使青岛纺织谷创意产业园园区品质得以提升,达到场所环境可持续性发展的目的。

外部空间环境是指建筑与建筑、建筑与其他空间限定要素之间的关系,将青岛纺织谷的空间环境分为交通组织、空间形态、生态因素、公共设施4个层面。接下来作者将在充分调研和分析的基础上,在微更新理念指导下从青岛纺织谷空间环境的4个层面展开研究。

2 交通组织分析与优化提升策略

2.1 现状分析

纺织谷位于青岛东岸城区的市北区,占地面积约17万m2,园区依托外围城市道路共设有4个出入口,内部交通组织的布局和尺度基本延续原国棉五厂的格局,道路宽度在6 m左右,较为合理有序。但园区除国棉大道外均为人车混行,不仅存在安全隐患,还影响游客体验。园区停车场分散设置于西侧和西北侧,车位数量较为合理,目前能够满足使用要求,如图1所示。

另外,园区道路指示系统的信息提供不全面,没有达到智慧园区的标准。园区仅有一处可以提供功能区位置信息的路标牌,由于场地面积较大,不借助导航很容易迷路,这样就破坏了游客的游览体验。并且园区没有设置可提供商铺动态信息的设施,使得外围的商铺鲜有人问津,一定程度上影响了店铺的正常经营[3]。

2.2 优化提升策略

为了保证路人安全,给予路人在交通空间内的优先权,创意产业园有必要进行人车分流,采用以人为本的交通模式。目前,纯人行的国棉大道的游览舒适度以及路边店铺的空间体验明显要优于其他人车混行道路。所以,实现人车分流有这个必要,而园区也具备人车分流的条件。纺织谷外围道路为城市道路,可直接由4个出入口联系园区内各个停车场,只要做好信息指引和路障限行即可实现内部全人行环境。

另外,市民初到园区需要的首要信息就是道路指示系统,以保证在短时间内给园区定位。纺织谷应该采用智能道路指示系统,将先进的电子技术、信息技术、传感技术综合运用,以电子地图、智能园区街道系统查询机等为载体,不仅显示街道和景观节点信息,也可以结合店铺信息、网红打卡地等,全方位、多渠道的显示最新最准确的纺织谷游览信息。同时纺织谷智能道路指示系统的版面风格可结合工业元素,以契合园区的历史文脉和工业特色。

3 空间形态分析与优化提升策略

3.1 现状分析

外部空间形态是指场所内的各类建筑、半公共空间、公共空间的位置、形式以及相互之间的关系。外部空间形态能否达到形式美的要求,主要在于空间营造的节奏与韵律、协调与对比、联系与分隔、尺度与比例等方面。当使用者在外部空间游览时,空间的开合有致、转承有序、层次丰富、虚实结合等形式美法则运用得当,会使游览者不仅在静止的条件下,在动线中也会获得既有整体感又充满变化的美的体验[4-5]。

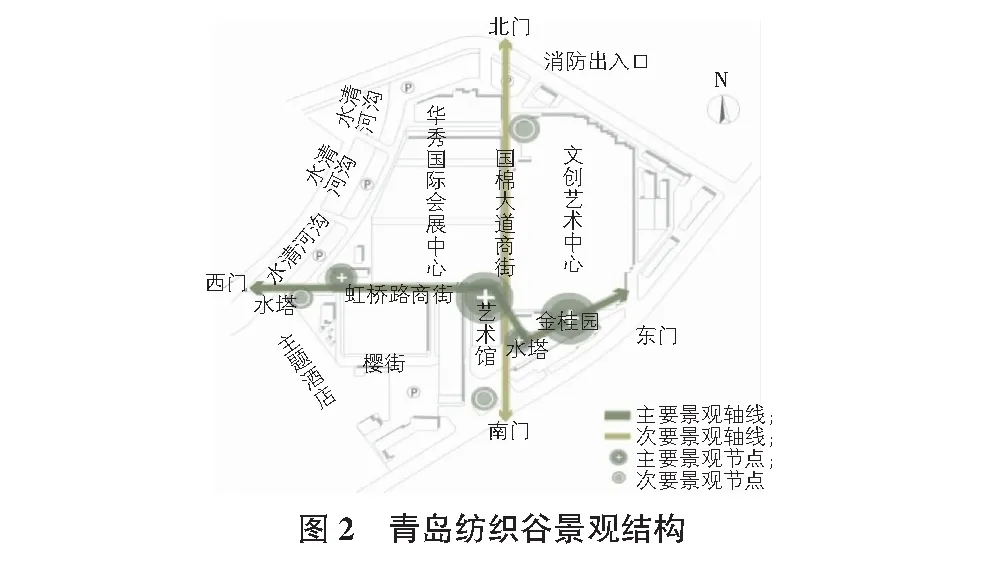

纺织谷主要由街道空间和建筑空间组成,二者的空间转承一般为直接转换型,模式简单化一。整个园区可归纳出两条景观轴线,南北以国棉大道为一条景观轴线,东西虹桥路为相互垂直的另一条景观轴线,东西轴线尽端两个水塔相互呼应。各个景观节点散布贯穿整个园区,其间有3处主要的空间节点:入口水塔、艺术馆水池和西门火车头,空间形态较为平面化和单一化,如图2所示。

3.2 优化提升策略

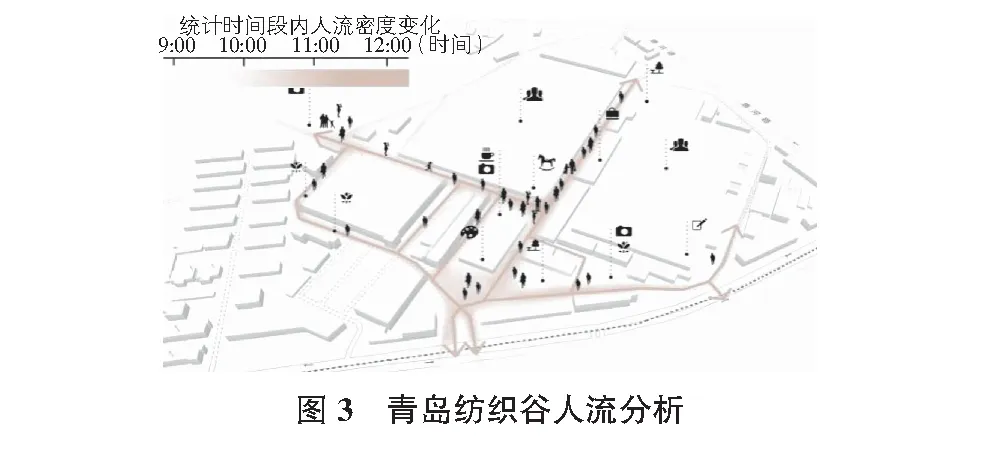

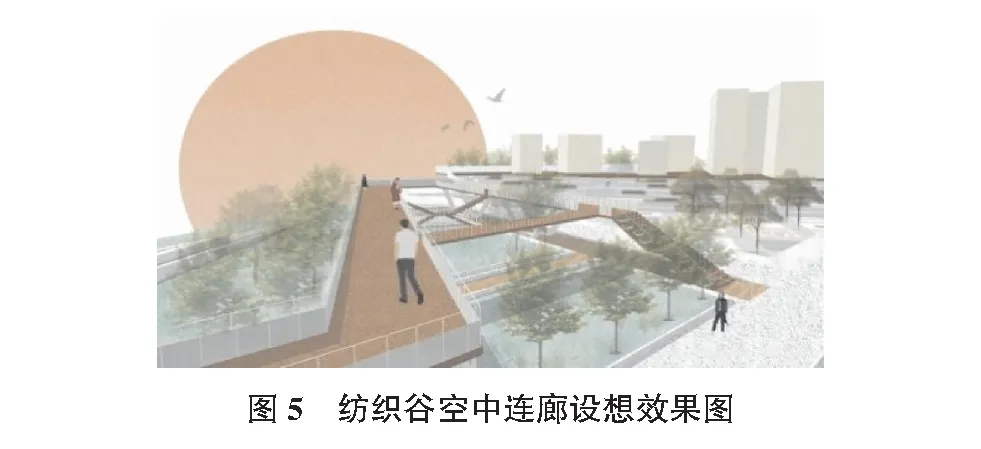

从目前使用状况来看,纺织谷内人流最密集的地方是艺术馆前的水池,该地也是重要的景观节点。纺织谷内游客大多从西门和南门流向国棉大道商街。由南向北人流密度呈递减趋势,东北侧人流密度最低,如图3所示。为了提升整个园区活力,带动不活跃区域,可营建适度规模的空中连廊将纺织谷几个大的节点进行有机联系。凯文·林奇在《城市意象》中指出,外部公共空间具有“边界效应”,即:人们喜欢在公共空间中的边缘区域停留,并且多聚集在外墙、树木、立柱旁等可依靠的地方[6]。空中连廊同样具有这样的边界吸引力。

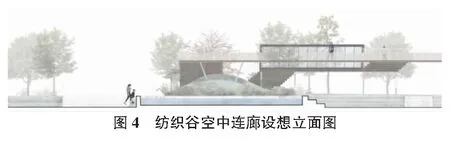

一方面,如果前述人车分流举措无法实施,那么引入空中连廊模式,可以使人流与车行在空间上分层错开,减少车行交通对步行体验带来的负面影响。另一方面,设置空中连廊可以激发产业园区内二层建筑的空间活力和使用价值,从业主角度讲可以提高建筑二层产业的步行可达性,激发多样性的商业活动;从游客角度讲可以为行人创造更多交往空间,提升园区活力[7],如图4,图5所示。

4 生态因素分析与优化提升策略

4.1 现状分析

绿化系统是外部环境中重要的生态因素,而景观小品是外部空间公共艺术的重要载体。二者间的有效结合,有利于丰富产业园区外部空间的形态,增加人流量,提升活跃度[8-9]。青岛纺织谷生态因素主要是软质界面:水体和绿化。水体方面,艺术馆北侧有一矩形人工水池,占地约330 m2,深20 cm,池底为石材铺装,景观性强,生态意义不佳。绿化方面,主要是路边线状绿化和东门入口处百年金桂点状绿化,能够满足植物配植多样性要求,关注到季相变化和观赏性,但整个园区绿化率并不高,并且没有足够的抗碱抗污染方面的配植。纺织谷前身为棉纺织厂,纺织废水碱性大,引起土壤盐碱化,虽历经多年恢复,但经现场pH试纸测试,土壤pH值在7~9之间,仍然偏碱性。

4.2 优化提升策略

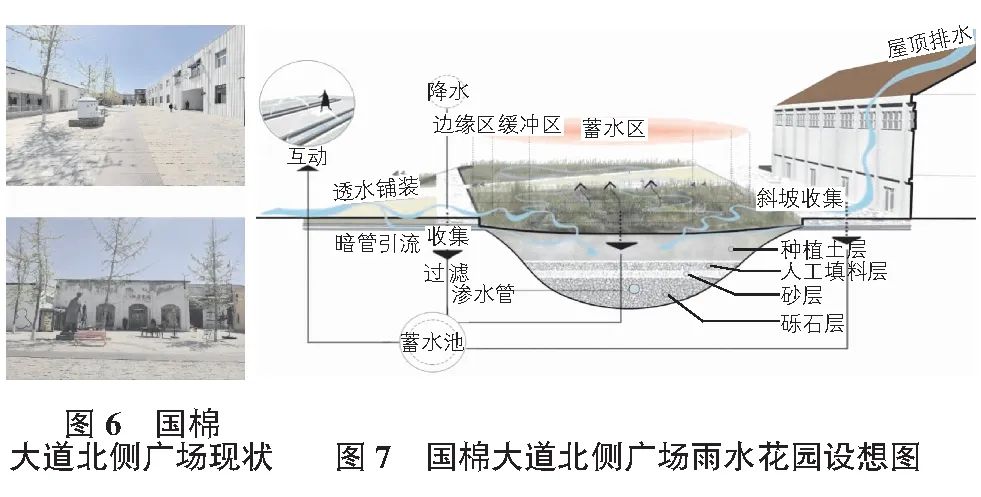

纺织谷目前的街道和几处节点均以硬质铺装为主,尤其国棉大道北侧广场空旷,缺乏软质景观,人流吸引力不大,如图6所示。可尝试营造一处雨水花园,以提高游客综合体验。该雨水花园以一个小型生态群落的形式结合人工建造来实现生态功能,既可以加强园林景观塑造,满足一定的审美要求,又可以丰富植物配置,创造优美舒适的环境[10],如图7所示。

另外,万寿菊、金盏菊、月季等植物不仅有经济效益,在吸收重金属修复土壤污染方面表现也很突出[11]。此外,柽柳、沙蓬草、沙枣、紫穗槐、国槐、合欢、白榆等本土常见植物也有抗盐碱和耐盐碱的功能,纺织谷园区内可增植这些较为理想的抗污染修复植物。

5 公共设施分析与优化提升策略

5.1 现状分析

公共空间和公共设施在空间维度上是指建筑物、构筑物、景观小品等构成的物质空间,在时间维度上具有社会发展的历时性和共时性。是空间形态、空间氛围构成的主要因素,是园区文化、历史文脉的具体表现。

由于场地过去为纺织工业区,所以纺织谷内保留了大量工业遗存,街道上以及室内都或多或少摆设有20世纪与棉纺织相关的机器,通过加入现代元素,实现了工业与现代艺术的融合。原厂区内大多数建筑的表面材质为洗米石,如今很多建筑立面附着了涂鸦等色彩涂料,明亮夺目,为灰白的建筑注入了活力。此外,园区内主要构筑物还有火车头和两个水塔,都是工业化时代最具有象征性的代表,如图8所示。

5.2 优化提升策略

纺织谷内有些保留建筑的更新处理手法值得借鉴,其拆除了部分旧厂房的外墙,将内外空间渗透,形成半公共空间,原厂房内的机器设备成为景观小品供人参观,游客认可度和参与性较好。但也有部分建筑界面与开敞空间处理生硬,且本身也缺乏细部设计,甚至不能使人稍作停留,只能成为交通性质的小空地,过渡空间失去了“场所”的意义。所以,一方面还是要增强国棉大道的景观连续性,将人流由南侧水池向北广场引进(如前文所述北广场雨水花园的营建)。另一方面应当在合宜位置适当增加节点空间和半公共空间,以丰富空间组合模式,加强空间可识别性,满足使用者对空间多样性的需求。

另外,微更新的“微”包含公共空间改造尺度的微以及公共设施投入与建设的微[12]。目前,纺织谷内的基础公共设施主要是休息长椅、路灯、垃圾桶等,但分布并不均匀,主要集中在园内核心区国棉大道处。所以建议在园区内合理分布休息长椅和前文所述的智能道路指示系统等公共设施,以提升游客的体验。

6 结语

纺织谷的开端要追溯到青岛开埠不久的1902年,德国柏林纺织公司开办了青岛第一家纺织工业企业青岛德华剿丝厂,历经百年沧桑,在既传承又创新的理念下又以创意产业园的全新面貌呈现在世人面前。为了进一步提升纺织谷的环境品质和游客体验,文章将纺织谷的空间环境分为交通组织、空间形态、生态因素、公共设施四个层面,以微更新理念为基础,提出了进行人车分流、建立智能道路指示系统、建构空中连廊、营造雨水花园、增植抗盐碱和耐盐碱植物、增设公共设施等一系列景观策略。希望本文的研究能够对进一步促进青岛纺织谷空间环境的优化和提升具有借鉴价值。

猜你喜欢

——An Idea From "Etudes Metro"—the Work of Pierre Schaeffer