从世博建筑看建筑伦理观的变革

2023-08-17励羽欣

励羽欣

(北京交通大学建筑与艺术学院,北京 100044)

世博会是阶段性的“世界建筑临展”,会上展示了当代极具代表性的建筑,整体形成思潮碰撞、文化狂欢的场景。而这些建筑外形的变化是众多建筑设计理念变化的缩影与集中呈现,所反映的是深层次社会价值观和伦理观的变化。建筑伦理观的研究将从世博会这一视角,梳理中西方建筑伦理观的变革历程,运用辩证思维研究分析现代建筑伦理观的呈现形式与发展趋势。

1 建筑与伦理

伦理是指在处理人与人、人与社会相互关系时应遵循的道德准则,是指导行为逻辑的观念,是从概念角度上对道德现象的哲学思考[1]。建筑是联系人类与环境的空间媒介,建筑伦理则是规范建筑与人类、自然环境、社会关系的新理论。

建筑伦理学结合建筑学与伦理学等多学科交叉的特点,逐渐发展成一门独立的学科[2],西方建筑伦理学在20世纪70年代出现并发展至今,积累了相当深厚的成果,国内建筑伦理学受到西方的影响于20世纪90年代开始萌芽,吸纳了中国传统建筑的部分内容。建筑伦理体现了中西方以建筑为载体对待人类社会和自然环境的不同态度,在中西方不同的文化背景下呈现出不同走向。

西方伦理思想服务于人类个体与社会群体,既有对于道德、思想、审美的自我审视,也包含对于社会政治、制度规范、宗教神学的思辨。西方建筑伦理观包含对于建筑的道德评价、精神价值、社会功能、环境影响和社会伦理映射等方面。而中国传统的“伦”强调秩序,为人伦纲纪、尊卑长幼之意;“理”强调规律,为道理、法律之意。在建筑上体现出中国建筑伦理精神的政治伦理(封建制度下的建筑等级)、社会伦理(宗法礼教下的建筑形制)与生态伦理(因地制宜、顺应自然的建筑风格)。

建筑伦理学的兴起,一方面源于近现代对于建筑、人类与环境之间关系越来越深刻的探讨;另一方面则源于现代社会面临建筑风格千篇一律的僵化,对于建筑职能、价值、审美的理论需求与探讨反思,在人类社会博采众长、兼收并蓄的大环境下,对于建筑伦理学的探讨成为不可避免的时代问题。

2 建筑伦理与世博会

世博会作为世界上最大的跨文化交流沟通平台,汇聚了世界优秀建筑师和团队参与场馆设计与建造,吸引了全球各国人民前来参观游览。在同一时空下,不同意识形态背景下的各国展馆建筑呈现出所蕴含的国家属性与精神理念与多元化风格碰撞拉扯的奇景[3]。世博会促进了各国建筑伦理观念的交流与融合,是建筑伦理的思想观念与学科理论发展的全新机遇,同时引发有关建筑伦理观念的多维度思考。

2.1 早期:技术革新(1851年—1929年)

世博会早期伴随着工业革命而诞生,表1总结出这一时期的世博会呈现出其承办国家的地域局限性、举办时间的无序性、展示内容的工业性及纪念性。

表1 第一阶段(1851年—1929年)世博会(综合类)主题与标志性建筑一览表

1851年水晶宫摈弃了古典主义的装饰风格,是世博会第一个以钢铁为骨架、玻璃为主要材料的建筑,水晶宫所应用的建筑材料与空间组织形式在建筑史上具有划时代的意义,成为现代主义建筑风格的先驱。1889年埃菲尔铁塔、1929年密斯·凡德罗的德国馆等场馆也相继运用钢架、玻璃等建筑材料和预制拼装的建造方式,抛弃传统烦琐的装饰纹样,打破建筑对称统一的传统形式,开启了重功能、轻装饰为主流的现代建筑风格的审美新纪元。

2.2 中期:和平发展(1933年—1967年)

世博会发展中期世界经历了两次世界大战等事件,世博会标志性建筑以纪念性雕塑为主(见表2),原子球塔、太空针塔等具象型建筑,以直观的方式说明了人类对于科技发展的批判,将和平主义伦理观念以建筑为表达媒介,建造出人类对于世界和平的珍视以及对军事科技和战争暴力的敬畏与反思。

表2 第二阶段(1933年—1967年)世博会(综合类)主题与标志性建筑一览表

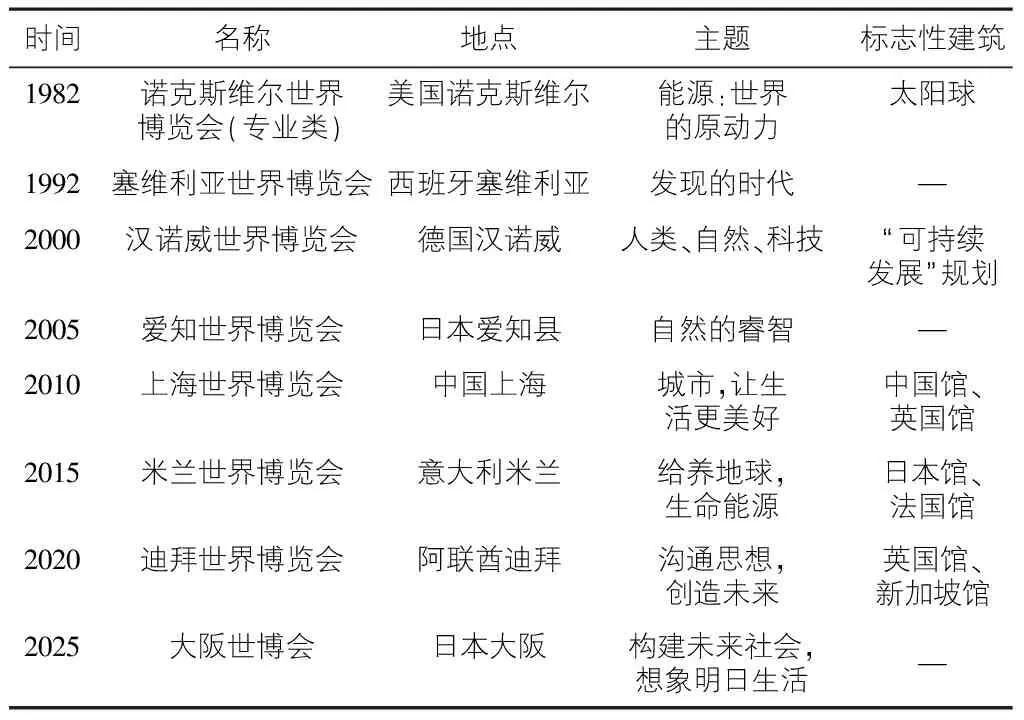

2.3 后期:生态环保(1970年—2025年)

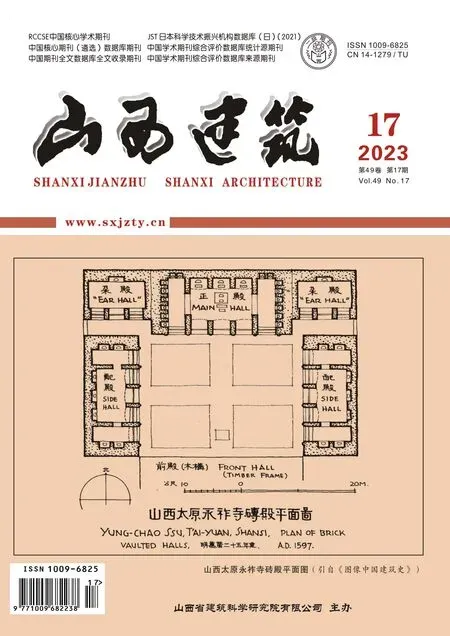

世博会在发展到近现代,世博建筑呈现出两种截然相反的特征:一是对传统文化元素的“照搬”,即运用指向性作为建筑设计的灵感来源;另一种则是将具体事物抽象化,结合照明、影像,运用象征符号对建筑造型抽象化[4](见表3)。

表3 第三阶段(1970年—2020年)世博会(综合类)主题与标志性建筑一览表

这一阶段的世博会建筑外观不再追求过于烦琐的传统装饰,也不再盲目跟随极简单一的视觉风格,摆脱了国际主义和过分装饰,在现代主义建筑的基础上推陈出新,尝试弧线勾勒建筑外形,这一时期诞生了很多异型建筑,这种不拘一格甚至怪诞的建筑逐渐成为当代建筑风格探索的主流。在技术上,随着新结构、新材料的普及,再结合日益成熟的软件开发,参数化设计运用到世博会建筑之中,并逐渐成为建筑行业的主流。世博会中的场馆建筑本身与尝试新媒体的结合,出现了互动式建筑;世博会国家场馆尝试运用更多的环保材料,将“可持续发展”的环保理念贯彻落实的同时,也赋予了建筑在技术与外观出现更多的可能。

3 建筑伦理观变革的思辨

3.1 世博会体现建筑发展的必然趋势

趋势一:实验性建筑。世博会建筑的实验性体现在对新风格的探索和将固有风格结合文化、地域等因素进行创新的两个方向上。世博会建筑功能单一,但因其备受重视的国际地位,使得世博会建筑拥有宽裕的时间、雄厚的资金和大量的人力物力的支持,并结合新材料、新结构和新理念进行不同程度的大胆尝试,世博园区也成为建筑实验的场所。这样的先决条件催生出许多具有里程碑意义的建筑,例如1925年柯布西耶的新精神馆、1998年扎西的葡萄牙馆和2010年何镜堂的中国馆等,这些建筑以先行者的姿态出现在建筑历史中。

趋势二:风格极端化。这一现象来源于人类在建筑层面对于理性风格的思考与挑战。二十世纪六七十年代伊始,现代主义建筑风格逐渐发展为战后国际主义。1970年日本万国博览会的瑞士展览中心运用密集的钢筋建造成抽象的方形树(见图1),体现出建筑社会性与文化性逐渐被抛弃的现象;拥有悠久历史文化的国家则倾向于传统装饰纹样的保留与复刻,形成过度复古的极端,如2000年德国汉诺威世博会泰国馆(见图2)。

无论是缺乏人情味的国际主义还是对于传统过度的复制保留,从建筑伦理角度都透露出极端思想的端倪,丧失了建筑应有的理性之美,新风格极端探索与复古风格极端运动的两极化是这一时期独有的建筑特征。

3.2 建筑发展的本质是人类观念的表达

建筑是物质(物理形式)与精神(理念思潮)的结晶,是结合历史背景、文化传统和审美偏好等因素而发展的物质形态,现代技术材料的进步仅作为建筑风格创新的辅助因素,实现建筑多元化表达的手段。从“少即是多”(20世纪30年代,现代主义建筑大师路德维希·密斯·凡德罗提出“少即是多(Less is more)”的设计理念,以简约精炼代替繁复奢华)到“让建筑真正成为人类精神意义上的庇护”(由2014年普利兹克建筑奖得主,日本建筑大师坂茂提出),建筑中蕴含的思想是建筑与当时社会关系的体现,所反映的伦理观念则是建筑在遵守以人类生命安全存在空间为底线的前提下,满足人本原则与美观原则[5]。建筑的本质是人类在不同时代背景与行为逻辑下对于自身、环境和建筑三者关系认识与反思的表现形式之一。

4 建筑伦理观的展望

4.1 未来美好生活的愿景

世博会作为人类发展历程与时代进步的见证者,其中的建筑伦理观念的变化直接投射在世博建筑的创作上。世博会建筑表现了当代人对于高品质高标准生活的追求和高质量高效率方式的体验,体现了人类对建筑材料与手法的创新,对建筑外形和展示方式的尝试与美化,对建筑伦理观念的不断完善、更新与深化。

4.2 建筑伦理观念的反思

建筑发展至今,在满足基础功能的基础上,应该抛弃目前出现的不规范、功利性、审美缺失等多重问题,注重建筑意义与精神的塑造,应遵循以下三点:

1)建筑的美学评价:通过建筑审美可以体现当时社会最真实的状况,反映社会对建筑之美的支撑力和制约力。对比历届世博会中国馆即可知不同时代的中国建筑主要风格,反映中国不同时期的审美偏好。19世纪的世博会中国馆大多是对中国古代传统建筑形式(楼阁、牌坊等)的直接复刻(见图3);21世纪初期的世博会中国馆则是现代主义钢架结构与中国传统装饰元素的直接组合,在2010年上海世博会这种形式才有所改良与突破(见图4);2015年米兰世博会中国馆采用艺术化的设计语言,将传统建筑意向与现代算法结合(见图5),代表了全新的、先进的中国国家形象与中国建筑审美趋势[6]。从世博会的建筑审美导向以小见大,现代建筑风格虽然与中西方传统建筑风格大相径庭,但在审美上并没有摒弃传统的美学与价值观念[7]。看整个建筑行业的美学演变,建筑的美学评价和伦理标准,必将是可持续发展的美学观,必将是符合当下伦理价值观的审美标准。

2)建筑的精神价值。建筑是蕴藏精神、情感与记忆的“容器”,建筑的精神价值旨在由建筑的文化特质和精神内涵唤起人们的精神共鸣[8]。建筑的精神价值体现在:

a.情感共鸣上,即强调人们在精神上与世界的联系。如迪拜世博会英国馆将参观者输入的单词用计算机算法生成一句诗歌显示在建筑外观上。这样的建筑生活与活动的物质场所,愉悦了使用者的心理和生理,通过感官带动每个人产生共鸣。b.文化继承上,即强调建筑与文化充分融合。以米兰世博会中国馆为例,造型上引用城市天际线与麦浪,材质上应用中国传统竹编材料[9],这样的建筑设计对自然与人文、艺术与文化、空间与情感等进行了多维度的思考与结合。c.城市塑造上,即强调建筑对于人类居住空间的建设。为避免世博园区由于功能单一、用地结构不合理、远离城市生活区实用性较差等诸多问题,导致会后的大面积建筑与土地荒废问题,世博会的建筑和园区向纪念性建筑转型或综合展馆、旅游景点、城市公园和科技园区的转变,如1889年巴黎世博会的埃菲尔铁塔已成为法国的标签;1993年韩国大田世博园会(如图6所示)后将部分世博永久性设施区域进行开发,建造世博会科学公园(见图7),为当地居民提供休闲娱乐的场所。这些城市规划与转型方案解决了世博园周边地区的后续开发问题,充分体现了可持续发展的战略思想,成为当代城市塑造与解决土地利用及城市周边地区后续可持续开发的问题的多元化新模式。

3)建筑的环境伦理。从备受争议的现代风格场馆到世博会建筑融入“可持续发展”理念,从单纯的预制拼装到结合采用可循环降解的建筑材料,现代建筑环境的伦理观是对传统环境伦理观的批判继承,是在人类与自然的关系上,对建筑进行更深入地探究与创造,是在更广的角度和更深的层次认识和把握建筑的本质,是对人与自然、城市和虚拟世界等多样化的环境的深层思考。

5 结论

建筑能真实地反映当下的经济、政治、文化等的状态,也能反映当下的科技水平与创新能力,以及当代主流的审美取向和美学追求。时代更迭下的建筑伦理导向,综合了对人的多元价值观(审美价值、精神价值、生态价值与社会价值)的思考[10],形成了当代建筑全新的伦理观念,也是未来建筑设计的决定因素和思考。建筑伦理观念的变革充分体现在世博会建筑中,其过程并非一帆风顺,从工业产物金属、玻璃的堆砌,到现代主义建筑的两极化尝试,再到当下对于传统形式的打破,建筑在这一发展脉络中,一直充当着传递人类思想变化与创造的媒介,是人类在精神上对于未来的物质体现。建筑伦理观的发展也向着信息技术带来的高品质,文化、艺术、哲学带来的高品位,环境、产品、建筑带来的高质量的“三高”标准而发展。