基于建筑遗产的“万里茶道”太原段线路研究★

2023-08-17米晓琛

米晓琛

(太原科技大学设计与艺术学院,山西 太原 030024)

0 引言

“文化线路”(culture routes)是“世界文化遗产”中较晚出现的一个门类,其概念最初出现于20世纪90年代初期联合国世界文化遗产保护领域,2008年加拿大召开的国际古迹遗址理事会(ICOMOS)上将其正式列为“世界文化遗产”。如今,我国正积极将“丝绸之路”“京杭大运河”作为“文化线路”进行国际申报,作为民间商贸活动的“万里茶道”代表着明清之际晋商民族商业资本的崛起。2013年3月23日,中国国家主席习近平访俄时提出了“万里茶道”的历史与现实意义,指出其记录了两国繁盛的经济文化交流历史,“万里茶道”作为“文化线路”[1]。近年来,万里茶道沿线的研究被越来越多的专家学者所重视[2-3]。

但这些成果在文化线路中主要集中在内蒙古段、福建段、河南段,山西段研究相对有限[4],尤其对于途经太原仅简略一提。如宋奕[5]所述祁县、太谷等地的晋商在大本营中修整换车之后,商队继续北上,经徐沟(今清徐)、太原、阳曲、忻州抵达代县雁门关。这些文献对太原并未有详细的论证和描述,且多从历史地理角度亦或是经济空间活动方面分析,对相关建筑遗迹的论证研究较少。基于此,以旧时商贸重镇阳曲县青龙古镇为例,同传统晋中建筑在院落空间、类型等方面的对比,进而从建筑遗迹的角度来论证这段文化线路途经太原的猜想,对“万里茶道”沿线建筑遗产的保护和传承具有重要意义。

1 “万里茶道”及传播线路

随着明朝时期边境市场的逐渐打开,山西商人由于自身地势环境“地狭人稠、农田不足”等不利因素,开始从晋中拓展到晋北,逐渐占领边镇贸易市场,康熙二十八年(1689年)《中俄尼布楚条约》的签订促成晋商组成大批的驼帮、马帮,进入蒙俄市场,开始了山西商人历经明清两代,横跨中国、纵贯亚欧大陆,长达万里的贸易活动。

同“丝绸之路”“京杭大运河”这些由封建朝廷开辟的官方线路不同,“万里茶道”是由晋商所辟的一条专用于茶叶运输的民间道路,从福建崇安县出发,采用先水路后陆路最后通过驼运等运输方式,将茶叶运至中俄边境恰克图,再通过当时的俄商转运,最远至圣彼得堡。从崇安县至恰克图路程共计864 715华里,对应现在432 357.5 km,可谓名副其实的“万里茶道”,根据运输方式不同分为3段:

1)通过水运的方式,福建崇安县(即今天的武夷山市)下梅村的当溪→江西铅山县→江西九江府湖口→湖北武昌→湖北樊城(今襄樊)。

2)在樊城上岸后,改用骡马运输走陆路,河南的唐河和社旗镇→洛阳→山西泽州→潞安→平遥→祁县→太谷→太原→忻州→大同→张家口。

3)到达张家口后,改用驼队,穿越蒙古草原从库伦至恰克图,再通过当时的俄国商人转运货物至伊尔库茨克,最后直至圣彼得堡和莫斯科[6]。

2 商贸重镇阳曲县青龙古镇

2.1 历史沿革

2.1.1 咽喉之地

据明《太原府志·形式篇》[7]记载“阳曲,局天下之脊,当河朔之喉。”就已表明,阳曲曾是南至太原盆地、北至忻定盆地的交通要塞,是太原咽喉,青龙古镇则是在由阳曲通往太原的一道重要站所。

青龙古镇地处阳曲县西南的侯村盆地中,从地形来看,阳曲县境内东、西、北三面环山,仅南部为平川,青龙古镇位于棋子山与舟山交汇处,是从忻州、定襄进太原的必经之路。实地调研发现,黄土山丘上仍可见到烽火台遗址,虽时间悠久,自然风化损坏明显,但高约5 m,有夯土砌筑痕迹的建筑遗址还是较为清晰地表明了当时青龙古镇作为军事防御堡寨聚落的作用。

2.1.2 古道驿所

青龙古镇由于地形险要在战争年代起到了军事防御的作用,在和平时期这些堡寨并没有消失,虽然功能和形态上发生了巨大的变化,但是通过驿道的转化成为了重要的商贸重镇。清道光《阳曲县志·古道》[8]中明确记载可从新店经司徒凹、青蒿嘴(青龙镇)、黄土寨(黄寨)等地到石岭关,由此可见青龙古镇有一条直通南北的古道。

如今站在青龙古镇的制高城楼上向北眺望,依稀可以辨别出一条蜿蜒曲折的古道,作为晋商往来北方,进入蒙古草原乃至通至俄国的必经之路。

2.2 青龙古镇建筑同传统晋中建筑对比

如今现存的建筑遗迹可以证明青龙镇在清朝中期,逐渐从有堡寨防御性质的村落转变成为商贸镇集的线索。随着时间推移,建筑多数在战乱中被毁坏,故而所剩不多,这些马店、客栈、商铺多是沿着古驿道主道布局,马店主要是位于驿道的两端,便于往来的马帮休息,穿过古道中央的真武阁,沿驿道主轴,商铺林立,为往来的晋商马帮置办交易货品。

通过梳理青龙古镇的建筑,从不同方面进行研究发现这些建筑脱胎于传统的晋中民居建筑,但又反映出一些不同于一般民居的特征。

2.2.1 院落

建筑院落是建筑单体构成群落的单元表现,中国传统建筑自古就通过不同形式的围合以及围合不同层次的空间,来体现社会结构影响下的建筑形态。

1)院落围合。青龙古镇的建筑在院落围合上由于其功能需要,打开了空间围合的界面,如一些商铺临街檐廊及台阶,在空间围合上形成了院落与街道的“灰色过渡空间”,商铺建筑面向街道开敞,从而打破了传统建筑院落之间的硬性空间,使得青龙古镇的店铺变为自由开放的街市建筑。

而传统的晋中民居由于该地区自然地理环境及当时经济、社会文化等因素影响,加之晋商久经商场,防范意识较强,晋中民居的外墙一般不开窗,与房屋后墙或者山墙联为一体,外观封闭。院落大多都是高墙内院,而朝向院内的单坡屋顶形成一种向内聚拢的封闭空间形态。

青龙古镇现存的马店,更是在空间围合上凸显出与传统建筑院落的不同。站在马店入口向内看,视线可以畅通无阻地落到院落正房立面,而非同传统晋中建筑一般,在入口前设一座影壁来做视线遮挡。其次,如图1所示,马店的院落是以面阔较进深更长的横长型矩形院落为主,而非晋中传统民居长宽比2∶1~4∶1的狭长型院落布局,马店的院落空间较晋中民居空间的幽深封闭更为自由开放。

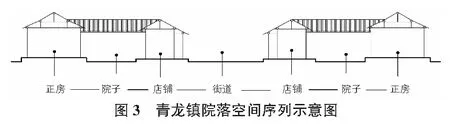

2)空间序列。晋中民居的防御性较强,防御的层次性在空间的序列性上得到了明显体现,在空间序列上遵循“从街巷到院门→从宅门到影壁→从影壁到院内→从院内到室内”的顺序(见图2),院落空间越来越封闭,形成了严格意义上单内向型封闭空间。

青龙古镇在院落的空间序列上,由于是因驿道而拓展形成的街巷构架,古镇内的临街建筑常以“前铺后院”为主,一般以三间或五间正房,与正房相对的是由倒座演变成临街店铺堂屋,形成了独特的院落空间序列:正房→院子→店铺→街(见图3)。这种空间序列将青龙镇院落空间划分为动静两种空间:一种是同传统晋中民居一般由院落组成的提供主人生活起居的内向型私密空间;一种是外向型商业空间,即是由店铺和街道组成的为了货品买卖、交易的空间,这种空间序列打破了传统晋中建筑逐步封闭的序列顺序,形成了由开放到私密的新空间格局。这种店铺民居将普通四合院转为适合于街道布局的铺居建筑,其“高度密集性”正是商业街区建筑群体布局的一大特性[9]。

2.2.2 功能

晋中传统民居同一般民居一样,只供生活起居之用而不兼具其他功能,这类建筑多为商贾返乡之后营造,既是明清时期经济文化发展的产物,亦是晋商财富积累的物质体现。青龙古镇则由于古驿道的演变,形成了商业街道,随着商业贸易不断发展和兴盛,因街成市,临街民居改变功能,形成丰富多样的商业店铺。

这些商业店铺在传统晋中民居的基础上,衍生出多样的建筑形式。大体可分为以下几类:1)由于驿道存在的马店;2)倒座演变成临街店铺堂屋的“前店后宅”零售店铺;3)院落空间布置成“前店后坊”的作坊类。

2.2.3 大门及倒座

入口是人们面对建筑立面首先看到的建筑形象,通常能通过门及倒座的形式来反映出建筑及院落本身的功能与性质。

传统晋中院落由于合院的布局,常常将倒座与大门合并在一起,大门一般位于倒座的左端,以明太原县城为例,一般以砖雕门、垂花门、府邸门居多,如图4所示。在封建社会礼教下,晋中商人由于重视自身防盗,倒座外墙一般不开窗,外观高大封闭,在男女授受不亲的礼教之下,独家居住的传统晋中院落体现了封建社会中传统家庭自我封闭式的思想意识。

纵观青龙古镇内建筑的入口,如图5所示,它们不同于传统晋中院落中封闭、高大、不开窗的倒座外部,没有冰冷的隔绝与外界的一切联系。如青龙古镇窑洞院中间院带廊街房9间,临街外墙上设有三门七窗。

马店的大门(如图6所示)与传统院落中大门不同,一般以土坯墙加砖墙砌筑,斑驳的墙体、粗糙的石台阶,在总体上感觉不似晋中建筑精美雕琢,总是带有乡土的美感和粗犷豁达的意境。同时由于自身功能需要,便于车马、骆驼、人力车的来往,马店的大门面宽、高较传统大门而言更为开放。

3 基于建筑遗产视角对晋商商贸活动途经太原的探究

通过青龙古镇与传统晋中建筑在院落空间布局、功能、大门等方面的对比,初步断定在万里茶道时期,这里成为清代晋商商人从事商业活动的重要商贸重镇。据《太原县志》记载,清代驿路依其重要程度分为“大驿”“次冲”和“偏僻”三种,清道光年间,自太原经黄寨、石岭关、忻州通往大同府,有新店、三交、司徒凹、青蒿嘴等9个铺递[10]。这条驿道上至今仍存留不少驿站、馆舍、桥梁等,如三畛桥(位于大盂镇三畛村,古代太原通云朔驿道之桥,系清代以前建筑)、石岭关(位于阳曲县大盂镇上原村北1 000 m处,为太原通往代、云、宁、朔等地的交通要冲)及城晋驿(位于阳曲县城东北城晋驿村西北方,为历代军事要地、驿站)等。通过沿途这些建筑遗产节点充分的说明当年晋商就是通过这条驿道从太谷、祁县等地途经太原一路北上直至恰克图。

在万里茶道的文化遗产中,从建筑角度来看,有许多单体建筑,如小桥、石板路、骡马店等,并没有被列为重点保护名录中。从单体建筑的角度看待这些建筑遗产,难免凌乱、孱弱、孤立,同晋中数量众多的大院相比,似乎并无保护的必要。但从对“文化线路”的定义理解来看,这些级别较低的文化遗产体现了人们在贸易活动下的迁徙和流动,体现了一定时间内中国、蒙古、俄国等国之间人们的交流往来,更重要的是展现了交融产生的文化在时间和空间上的交流,而这些都是以建筑为载体来实现的。

4 结语

中国处于快速城市化的进程,保护具有价值的文化线路十分必要,保护“文化线路”上建筑文化遗产刻不容缓。虽然现在对于“万里茶道”的传播路线还没有一个准确表述,但是通过对阳曲县青龙古镇建筑与传统晋中建筑的对比,从建筑遗产的视角出发,能够梳理出晋商商贸活动通过这条驿道途经太原的线索,因而保护这些散落在“文化线路”上的珍贵遗产,不仅能够保留表现当时晋商商贸生活现状的最好诠释的点滴,也是“万里茶道”不可或缺的一部分。