肠道微生物视域下西藏土著鱼类资源养护启示

2023-08-14潘虹伯刘海平郭明雄

潘虹伯,刘海平,郭明雄,4*

(1. 西藏大学理学院,西藏 拉萨 850000;2. 西藏自治区农牧科学院水产科学研究所,西藏 拉萨 850002;3. 西藏土著鱼类繁育与利用技术工程研究中心,西藏 拉萨 850002;4. 武汉大学生命科学学院,湖北 武汉 430072 )

肠道微生物是指动物肠道中存在的数量繁多、组成结构复杂多样的微生物菌群。这些微生物菌群依靠宿主动物的肠道生活,同时帮助寄生宿主完成多项正常的生理生化功能。目前,有研究表明鱼类肠道中存在丰富的微生物菌群[1],也发现大多数鱼类的疾病发生和免疫功能与其肠道微生物菌群有着一定的相关性[2],且机体的肠道动态平衡状态是动物生长发育过程中不可或缺的一个部分。在鱼体中,保持鱼体肠道中微生物菌群的稳态可有效地帮助鱼类在消化吸收、免疫系统、机体健康等方面发挥作用[3]。当鱼体遭受致病性细菌侵袭之后,其肠道菌群的平衡便会产生变化,进而导致整个鱼体免疫功能异常甚至失调[4],如鱼体肠道内病原菌或致病菌的异常增多,进而可能导致鱼体生病、损伤甚至死亡[5]。此外,鱼类肠道微生物还肩负着许多鱼体的功能性重任,如鱼类肠道微生物菌群可以合成多种维生素,作为辅酶参与和保护细胞、组织及器官的正常生理生化过程[6]。

青藏高原地区包括青海和西藏,作为一个特殊的环境地带,该地区具有高海拔、低氧、强紫外线辐射和冬季低温等气候特点[7]。同时,复杂多样的特殊地域条件和高寒气候造就了其所生存鱼类的独特性,形成了该区域鱼类个体生长繁殖速度迟缓、性成熟发育时间长等生物学特点[8],鱼类种群一旦遭到破坏,将极难恢复[9]。此外,青藏高原地区在历史上的整体水生态系统和演化时间都比较短,导致其水生态系统中的物种种间竞争相对较为宽松,同时还存在着许多水生态系统空余生态位[10],当外来鱼入侵时,高原土著鱼类的生态位空间极易被占领。如能通过调节肠道微生物这一手段对高原鱼类的养护进行探索,了解鱼类肠道微生态结构,对高原鱼类养护工作及西藏鱼类生态系统保护意义深远。因此,本文对维持鱼体肠道微生态平衡稳定的重要因素及常见鱼类肠道微生物菌群的主要研究技术手段进行介绍,为未来西藏鱼类养护提供基础资料。

1 西藏土著鱼类资源现状

1.1 西藏土著鱼类资源概况

近20年来,各种因素汇集使西藏的渔业生态变得异常脆弱,据研究人员统计,在当前西藏旅游经济和社会快速发展的新时期,青藏高原所有的 162 种鱼类[11-12]中,处于极危(CR)、濒危(EN)、易危(VU)和野外绝灭(EW)的鱼类[13]有35 种,占文献已记载的超过20%[14]。自2014年以来,刘海平等[15]对雅鲁藏布江各江段鱼类分布情况进行了调查分析,雅鲁藏布江流域共有28种鱼类,隶属2目4科(亚科),主要裂腹鱼类有6种,即拉萨裂腹鱼(Racomawaltoni)、巨须裂腹鱼(Schizothoraxmacropogon)、异齿裂腹鱼(Schizothoraxoconnori)、尖裸鲤(Oxygymnocyprisstewarti)、双须叶须鱼(Ptychobarbusdipogon)以及拉萨裸裂尻鱼(Schizopygopsisyounghusbandi)。西藏地区鱼类60种、13亚种,分属于3目、5科、4亚科、22属,其中鲑科1种,占1.4%;鲤科42种,占58.0%;裸吻鱼科1种,占1.4%;鳅科16种,占22.0%;科13种,占18.0%。以上裂腹鱼类和科鱼类居多,极危、濒危、易危、近危的鱼类有23种,占近36.0%[15]。从以上的数据均可看出,目前西藏鱼类资源和种类都处于一个相对危险的状态,因此进行西藏土著鱼类养护、资源开发和利用尤为紧迫与重要。

此外,随着西藏地区外来人口增多和旅游业的大力发展,西藏各地区对于水产品的需求日益增加,进而导致过度捕捞和外来鱼类的入侵等,雅鲁藏布江主要裂腹鱼类的种群数量开始大幅度下降,特别是大型鱼类个体正在逐渐减少。雅鲁藏布江主要裂腹鱼类资源现状也已敲响了警钟,比如分布于雅鲁藏布江中游主要的6种裂腹鱼类,仅有拉萨裂腹鱼[16]和异齿裂腹鱼[17]目前的利用程度不高,自然资源还可持续发展;其他4种裂腹鱼的种群现状已然达不到原始的自然生长状态,特别是尖裸鲤的种群资源已被人类过度利用[18],自然种群结构已被破坏;双须叶须鱼[19]、巨须裂腹鱼[20]种群中的雌性群体大多为过度捕捞状态,雄性群体处于自然死亡率较高状态;拉萨裸裂尻鱼中的雌性个体也已经处于过度捕捞状态,繁殖潜力比大大降低,据数据统计均低于下限参考点F25%,而雄性个体已经处于完全开发状态,繁殖潜力比相对雌性群体高,接近目标参考点F40%[21-22]。随着国家大力发展西部,西部大开发战略在西藏地区的实施卓有成效,西藏地区经济发展持续稳步上升,但该地区的生态资源保护及可持续利用发展也不容忽视[23],就此现状来看,西藏地区鱼类及雅鲁藏布江主要鱼类的科学养护研究迫在眉睫。因此,必须加快推动雅鲁藏布江主要鱼类的养护工作[8]。

1.2 西藏土著鱼类的特点

西藏土著鱼类在高原上长期生存,其生长繁殖已逐步适应高原环境,因而表现出与平原鱼类有所不同的生物学特征。如长期受高原高寒、低温、少氧的水体环境条件影响,食物相对较匮乏,因此西藏土著鱼类的生物学特性具有生长时间长、性成熟时间晚、繁殖能力低等特点[24]。同时,因为青藏高原地区水温一般较低,所以在这样的水体温度中生活的鱼类大多为西藏当地的特有品种。其种群和群落结构一旦遭到破坏,整个种群和群落要重新恢复,所需时间极长、难度也极大。例如,色林错裸鲤(Gymnocyprisselincuoensis)要达到个体性发育成熟、具有繁殖能力且体质量在500 g左右的水平,整个生长时间就至少需要10年。

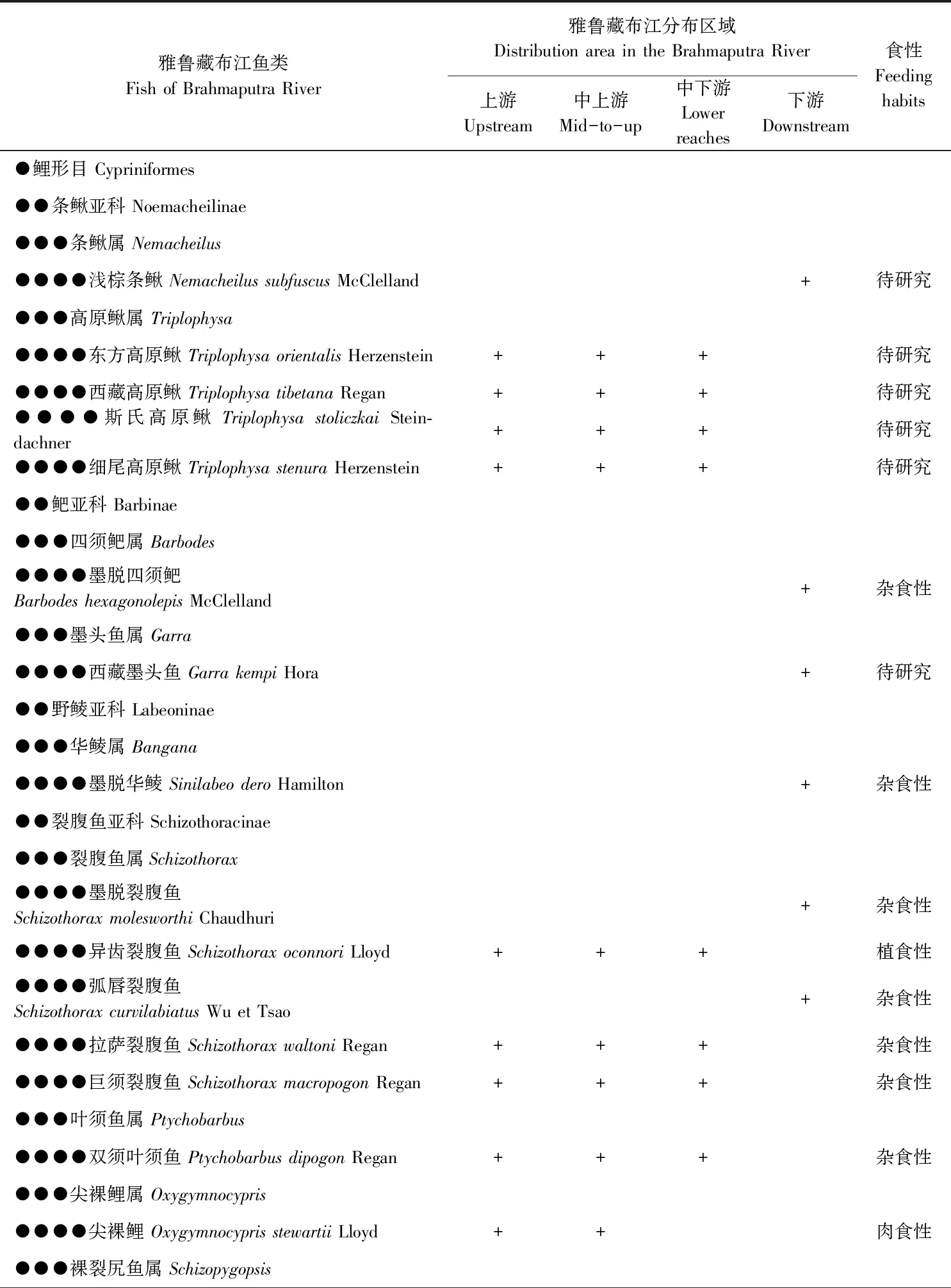

相关研究表明,不同食性鱼类肠道微生物菌群的组成各有不同;相同食性、不同种类的鱼类肠道微生物菌群也有所不同,这为食性相异性的雅鲁藏布江特有鱼类的研究工作开拓了新的思路,雅鲁藏布江特有鱼类分布区域及食性详见表1。

表1 雅鲁藏布江特有鱼类分布区域及食性

续表1

1.3 西藏鱼类资源养护存在的问题

鲫(Carassiusauratus)、麦穗鱼(Pseudorasboraparva)、泥鳅(Misgurnusanguillicaudatus)等外来鱼类对尼洋河土著鱼类造成了入侵威胁[25]。研究表明拉萨拉鲁湿地中的鲫和麦穗鱼已经成为了当地鱼类群落的优势种,占据了本地土著鱼类的生态位及其生存空间,导致本地现存5种土著鱼类数量极少[26]。此外,调查显示拉萨河流域的外来鱼类占比极高[9],其大量入侵和高适应性及与本地土著鱼类的竞争可能导致土著鱼类饵料资源下降,从而造成土著鱼类种群数量下降。

近年来,由于国家政策和西藏自治区的发展规划,西藏的经济和旅游业正在快速发展,西藏地区外来人口日渐增多,从而对西藏野生鱼类和养殖鱼类的广泛需求日益增长,导致现在西藏本土地区鱼类的捕捞越来越严重。由于酷渔滥捕、人工移植,西藏土著鱼类的栖息地正在不断减少,造成其种群数量不断下降,自然条件下的鱼类资源被严重破坏,自然资源日益短缺。此外,受城市水电工程建设和居民生活排放污水等影响,西藏土著鱼类的栖息环境正在不断改变[9]。水环境的改变导致鱼类患病的现象越来越多,造成西藏土著鱼类种群数量的急速锐减,从而使西藏鱼类资源受损。例如在 2009年,雅鲁藏布江中下游流域段曾经出现了大量的死鱼,损失了大量的自然渔业资源,对西藏渔业生态系统造成了巨大的冲击[27]。

2 鱼类肠道微生物的种类与研究方法

2.1 鱼类肠道微生物的种类

在鱼类的肠道微生物中,其组成菌类大多为细菌和真菌等[27]。在这些组成成分中,细菌为主要类群,包括变形菌门(Proteobacteria)、梭杆菌门(Fusobacteria)、厚壁菌门(Firmicutes)、拟杆菌门(Bacteroidetes)、放线菌门(Actinobacteria)和疣微菌门(Verrucomicrobia)等细菌[28],其中鱼类肠道微生物有3种相同的菌门,分别为变形菌门、厚壁菌门和拟杆菌门,且占到很高的比例,表明它们可能对鱼类肠道有着重要的作用和影响[29]。针对不同食性淡水鱼类的肠道微生物群落,研究结果(表2)发现其肠道微生物菌群在组成和种类上均存在着差异[30]。

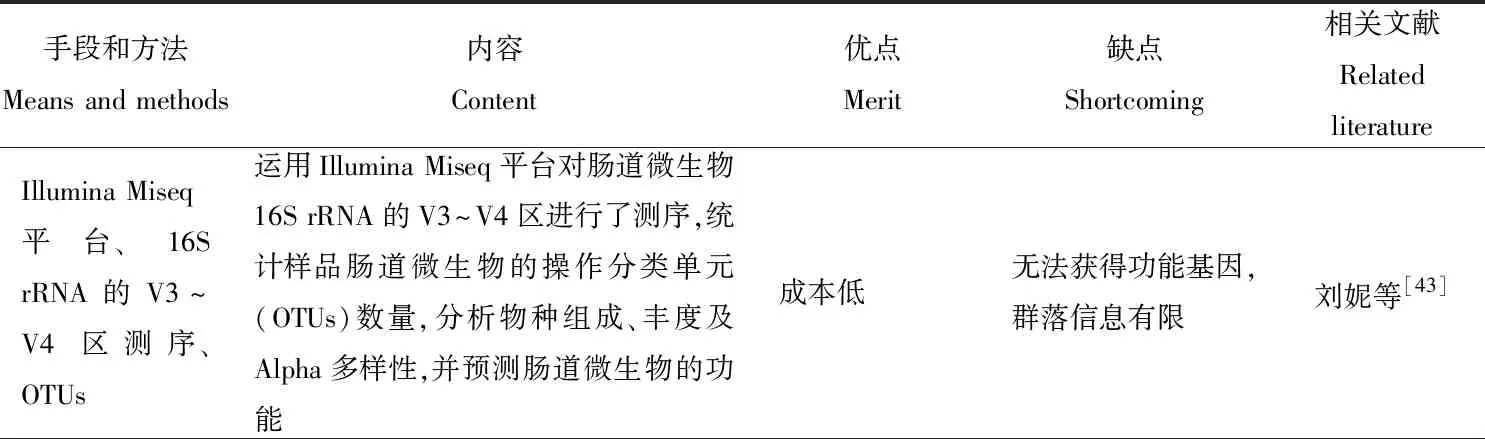

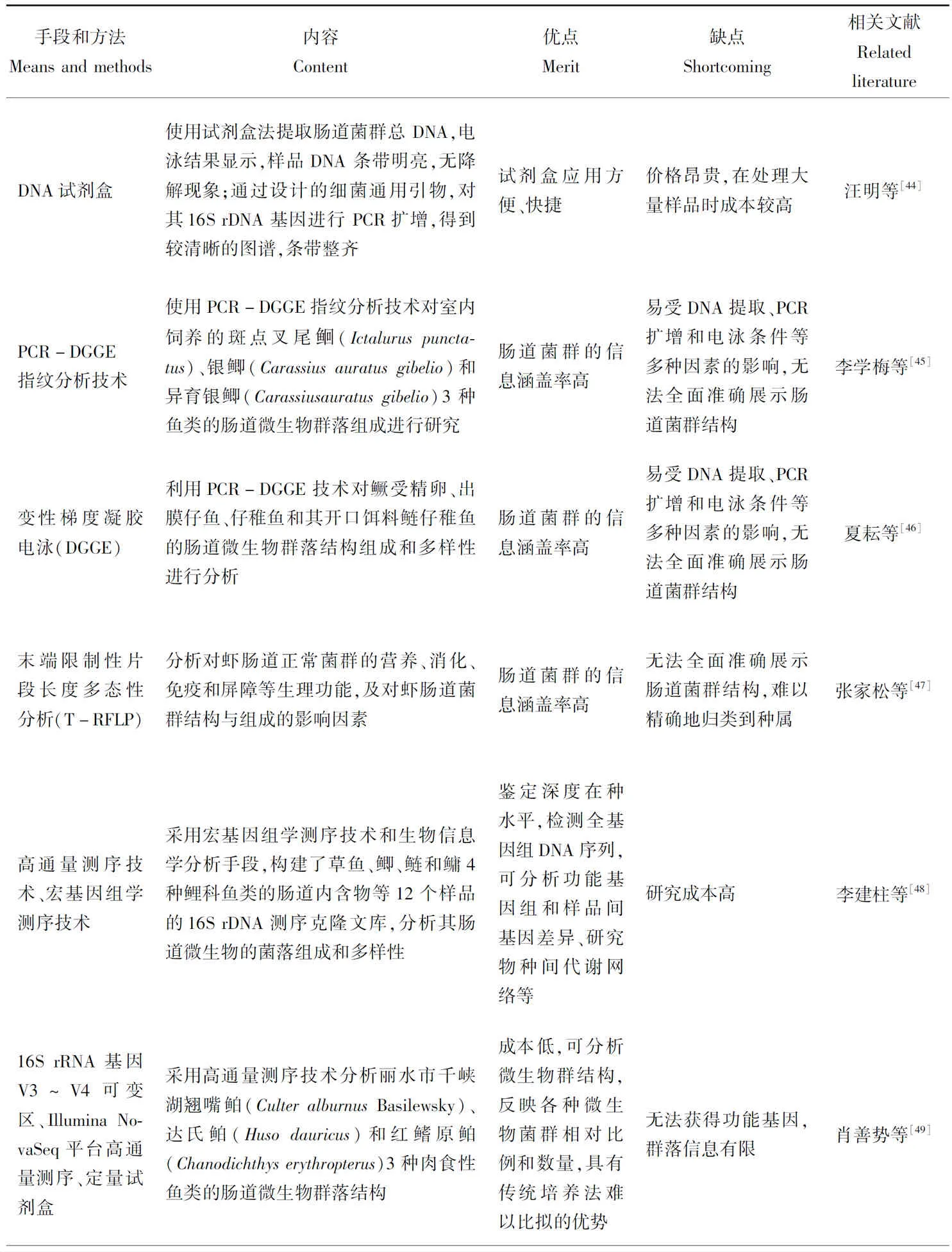

2.2 鱼类肠道微生物的研究方法

在分析肠道微生物时,实验室常用的是基于分离、培养的方法,该方法较为成熟,为许多肠道菌群的研究者所采用。但这种方法只能对部分菌群进行分析且耗时长,对于种类和数量巨大的肠道微生态系统无法全面分析,因此分析的结果具有一定的局限性。第二种是基于DNA 测序、DNA 指纹图谱、分子杂交技术等基因检测方法。近年来,16S rDNA 分子生物学手段已被广泛使用于各行业,且极大地促进了微生物微生态方面的研究发展。现如今,在世界范围内已知的细菌16S rDNA 碱基序列基本已被测定出来,并存入微生物菌群基因数据库中[41-42]。以鱼类肠道微生物为研究对象所运用的相关手段方法详见表3。

2.3 鱼类肠道微生物的作用

正常鱼类肠道中的微生物菌群能够合成产生各种各样的消化酶,如纤维素酶、脂肪酶等,这些酶都是鱼类营养吸收的关键因素,因此,肠道微生物菌群对鱼类的生长发育具有重要影响[55]。此外,研究还发现正常的鱼类肠道微生物菌群可以合成维生素,如维生素B1、维生素B12和泛酸等,且在不同食性的鱼类肠道中合成的也不同,如植食性鱼类肠道中合成木聚糖分解菌、杂食性鱼类消化道内生长着甲壳质分解菌[30]。国外早期研究表明,鱼类肠道内的微生物在合成多种维生素时,被报道的合成最多、最常见的是维生素B12,且其被合成主要依靠厌氧型微生物[56];同时在其他的研究中也有发现,在多种鱼类肠道中通过分离而获得的专性厌氧型细菌能够分泌出鱼体消化吸收所需要的多种消化酶[57]。这说明厌氧型细菌可作为鱼体分泌多种消化酶的主要微生物菌种,也表明了鱼类肠道微生物群落的组成结构在鱼体的营养补给、食物消化和吸收方面有着重要作用。

表2 常见淡水鱼类肠道微生物菌群组成

表3 鱼类肠道微生物研究相关手段方法

续表3

续表3

鱼体肠道中的正常微生物菌群,在不断地适应鱼体之后,逐渐成为保护鱼体健康的天然免疫保护罩[58]。因此,为了保护鱼体不受各种病原菌感染而致病,鱼类肠道中的微生物菌群会调节自身群落组成,利用自身有益菌的优势抑制病原菌的生长定植。Sugita H等[59]研究了淡水鱼类肠道中的细菌,通过分离肠道内微生物菌种和抗菌实验,发现其中2.7%的菌种能够抑制病原体生长,3.2%的菌种能够抑制气单胞菌的生长。鱼类肠道微生物菌群与肠道中的各种物质共同构成了一个复杂而又稳定的动态平衡系统,由此维持其微生物菌群的微生态平衡[1]。

鱼体的肠道免疫系统不仅给鱼体提供了一道良好的免疫防御屏障,还承担着鱼体的免疫调节功能[60]。由定植在鱼体肠道内的正常微生物菌群与鱼体共同作用,维持着鱼体内的稳态平衡,以此加强对宿主的保护[61-62]。例如,罗亮等[60]从各种鱼体免疫角度研究了鱼类肠道微生物菌群和鱼体免疫力的关系;在张碧云等[63]的研究中,鱼类免疫系统也会调节其自身的肠道微生物菌群。

3 利用肠道微生物探索西藏土著鱼类资源养护方法

鱼类资源养护工作一般是通过限制捕捞强度、实行休渔制度、开展渔业增殖和建立各种土著鱼类保护区等手段修复鱼类资源,这对修复河道生态和渔业可持续健康发展具有重大意义,但它是一个长期、持续的过程,需要资金和科技的投入[64]。如能够深入地了解鱼类肠道微生物群落结构和其在鱼类生长繁殖中的功能,了解到更多确切的微生物菌群组成与宿主作用机理,进而对鱼类的人工养殖与养护起到更好的调控和管理作用,对鱼类未来的健康养护工作发展具有重要作用。鉴于西藏鱼类生境受到威胁,且受威胁鱼类有增多的趋势[15],探索基于肠道微生物对西藏鱼类的养护方法(图1)显得十分重要。

3.1 筛选西藏土著鱼类肠道益生菌

如何健康饲养一直是个重点问题,而在养殖水体中添加有益菌来帮助改善鱼体肠道、维持鱼体健康一直都是国内外研究的热点[65]。传统的微生物益生菌是在人和畜禽肠道中发现的益生菌,再把它运用到鱼类饲料中,但鱼类微生物菌群的种类和丰富度不同于人和畜禽,所以在筛选鱼类肠道微生物益生菌时,需以鱼体为研究对象进行筛选。如王雯雯[66]采用一定量的乳酸杆菌配比混合饲料饲喂罗非鱼14 d后,在罗非鱼(Oreochromismossambicus)的肠道中鉴定出5株高丰度乳酸杆菌,说明其可在肠道内定植。

水产动物肠道中的微生物菌群主要包括好氧细菌、兼性厌氧菌和专性厌氧菌[67]。不同的养殖环境和饲料会改变肠道微生物群落的结构,而其与水产动物疾病发生有着十分重要的关联,同时肠道微生物群落的组成受养殖环境微生物群落影响,进而影响水产动物健康[68]。因此,肠道微生物菌群的组成不仅可以反映宿主健康状态,还反映了水体环境情况。在水产养殖方面,乳酸菌被广泛认为是一种对所有动物肠道均有益的菌株,可在投喂生物或环境中产生抗菌肽、蛋白质等物质。在大环境中投放乳酸菌具有降低环境pH值的功能,这是因为环境中不耐酸的腐败菌和致病菌因环境条件改变而被抑制繁殖[69]。因此,乳酸菌可以调控生物体肠道功能,如通过合成机体所需氨基酸、维生素等生长发育营养物质,促进机体生长和营养代谢;通过刺激机体免疫系统的调节来提高免疫力[69]。在对西藏土著鱼类的研究中,可以尝试以本土健康鱼体肠道中的细菌为候选菌,筛选出具有益生效果的菌株,再将这些菌株制备成复合益生菌剂,应用于土著鱼类饲喂试验,研究其对西藏土著鱼类体生长、免疫功能和胃肠道菌群组成的影响。

3.2 培养有益西藏土著鱼类肠道的微生物

鱼类肠道中存在着一个平稳的微生态环境,在正常鱼类肠道微生物群落中,整个稳态环境一般不会被破坏,还兼具辅助机体营养物质的消化吸收和控制机体寄生虫、有害菌等生长的作用。在鱼体的整个肠道微生态环境中,微生物与鱼体处于一个互利共生的平衡中,鱼体为寄生微生物菌群提供生长繁殖条件,微生物菌群为鱼体提供营养物质和发挥多种有益作用,从而形成一个统一的整体[70]。目前,对于西藏渔业资源来说,开展渔业养护的工作十分重要,而在这其中积累人工繁殖经验和推广繁育技术更为重要。但是目前西藏土著鱼类人工养殖的繁育技术还处于不稳定状态,其种质资源保存和开发也存在一些问题,包括市场推广风险和某些繁育技术瓶颈暂时无法突破,这成为了西藏土著鱼类人工繁育的卡脖子问题[8]。

在进行西藏土著鱼类人工繁育过程中,所养殖的每一种鱼不仅养育了鱼本身,也养育了包含其中的数万亿种微生物。因此,要想解决鱼病、饲料等问题,就得培养和维持健康的鱼类肠道菌群,从根本上了解西藏鱼类肠道微生物群落的多样性和组成特征及其对鱼类生长和健康的影响。例如,陈美群等[71]研究发现,病变死亡后尖裸鲤的肠道中Acinetobactersp.、Flavobacteriumsp.、Vagococcussp.、Carnobacteriumsp.、Bacillussp.和Malasseziasp.等 6 种优势微生物菌群减少,而Pseudomonassp.、Tremellales 和 Agaricomycetes 等3种微生物菌群增加,此外研究中还发现有 Pseudoperkinsidae 等病原动物存在于尖裸鲤皮肤和肠道中。由此可知,在尖裸鲤的人工养殖中适当提高Acinetobactersp.等优势微生物菌的占比、控制Pseudoperkinsidae等病原动物在人工养殖环境中的存在,可为尖裸鲤人工养殖的疾病防控提供参考。Pan Y Z等[72]研究发现,噬铜菌是黑斑原肠道的特性核心微生物。因此,在人工饲养黑斑原时,可以增加其饲料中铜离子的含量,找到适宜浓度,从而达到既能满足黑斑原对饮食中铜离子的需求,又能抑制病原菌的生长,使黑斑原在人工养殖条件下健康生长。鱼类的先天免疫、适应性免疫等功能可以通过肠道中益生菌调节平衡,益生菌通过改变鱼类肠道中的微生物结构,建立肠道免疫和机体免疫,从而形成微生态平衡系统[73-74]。因此在养殖过程中,人工培养出西藏土著鱼类肠道中特有的益生菌,对维系西藏土著鱼类肠道中微生物菌群微生态平衡、抑制鱼体内有害菌的生长、改善鱼体健康和防控鱼病十分有效。但一切都要基于养殖中鱼群实际情况而定,对投喂量、投喂品种等都需要提前进行实验来确定最佳浓度配比和合适需求量,杜绝和减少鱼体肠道因饲料问题而造成的刺激和失衡,或因鱼体肠道负担重而产生炎症和其他疾病,从而达到有效提高鱼体肠道中有益微生物的比例和各种消化分解酶的合成等,改善鱼体肠道功能、提高鱼体健康水平。

3.3 做好西藏土著鱼类肠道微生物相关管理工作

鱼类在抵御外来病原菌时的首个屏障是肠道,因此要预防鱼病,首先要养护好鱼肠道。渔业人工养殖中大多使用密集型集约化养殖模式,这不仅会增加鱼群中各鱼体微生物生态失衡的可能性,还会加大鱼体感染病原和出现炎症的风险[75]。因此,利用肠道微生物调控的方法来提升鱼类繁育技术对西藏土著鱼类的可持续发展至关重要。目前,肠道微生物菌群调控机体健康的方法主要集中在人类疾病预防与治疗研究上,而在水生生物生产繁育等方面的研究少有报道[76]。在鱼类养护中,把肠道微生物结构、功能等与西藏土著鱼类人工繁育技术相联系,对于发展西藏土著鱼类生产实践工作十分有益。首先,确定引起疾病的单一致病微生物和鉴定其余的微生物群落,以确定它们对病原体产生了某种抗体,再开发出新的饲料,用于预防鱼类疾病,减少鱼类因疾病而造成的损失,促进西藏土著鱼类的健康养殖等。其次,现在对鱼类体内微生物菌群的产生时间、产生地点及产生方式均不确定,因此需要了解上述信息,以便最大限度地发挥这一新领域在西藏水产养殖方面的潜力。在对西藏土著鱼类的人工繁殖养护时,科学管理、养好水质护好肠,从而达到鱼体健康、繁殖量高、饵料系数低、死鱼量少的状态,才能真正实现西藏土著鱼类的健康养殖。

由于西藏土著鱼类栖息地不同,它们的生活习性及对周边环境的适应性也不同,因此每种鱼原生水域的生态环境、繁殖习性等对该种鱼苗的培育和成鱼的饲养管理都有其自身的特性。且在人工养殖条件下,环境的胁迫、饲料配方不佳、投喂方式不良等因素都容易引起养殖动物胃肠道的非健康状态。比如营底栖攀爬的科鱼类,需根据其生活和繁殖习性,采用鹅卵石铺垫、溶解氧充足、控制水流流速及温度的方法,模仿自然生活环境,提高其适应性,并采用活鱼和血虫作为混合鱼料的方法进行饲养。另外,还得多注意观察养殖池内鱼的活动情况,做到早发现早治疗。在实际养殖中,鱼体肠道发生疾病而用药的原因大多是由高密度养殖、水质恶化、饲料等所致。因此,考虑到环境条件和鱼体状况,治疗鱼病可选用受水体透明度、pH值等影响小的药剂,避免因使用刺激性药物而对鱼体造成影响。同时注意维护养殖水体环境的卫生,定期进行水环境改良,并不定期消毒,维护水体健康。因地制宜,因特制方,才能做好西藏土著鱼类的人工养护工作。

4 总结

随着鱼类肠道微生物菌群研究的不断深入,以及三代测序技术的快速发展应用,关于鱼类肠道微生物群落的研究也正在逐步深入。深入地了解西藏土著鱼类肠道微生物群落结构,对西藏地区鱼类健康发展起着重要的作用。目前西藏地区的水产业发展较为落后,与国内其他地区相比,其仍处于一个较低的发展水平。其中,关于西藏土著鱼类的研究在历史上很长一段时间大多处于空白,有的科学研究也是在近些年才逐步开始其发展进程。因此,以肠道微生物视角开展西藏土著鱼类的研究,对其资源养护具有重要意义。