明式圈椅设计的简约美及其传承发展研究

2023-08-11刘文良

刘 洁,刘文良

(1.连云港职业技术学院艺术与旅游学院,江苏连云港 222000;2.湖南工业大学包装设计艺术学院,湖南株洲 412007)

椅子,作为一种非常具有舒适性的坐具,并不是自古以来就有。在中国,经历了坐席、坐炕、坐榻、坐凳等多个阶段的发展后,由魏晋南北朝时期的佛教僧侣传入中原[1]。若论椅子设计的成就,最具传承价值的当属明式圈椅。明清,是中国传统家具发展的黄金时期,尤其是明代家具,因其用材考究、造型简练、比例适度、结构科学,而被冠以举世闻名的“明式家具”美誉。在中国工艺美术史上,一般来说,明代中期延续到清代早期这个过程中那些通过精巧设计,采用硬木材料,施以精湛工艺,形成简约而典雅风格的家具叫做明式家具。明式家具实际上是萌芽于宋式家具简朴实用的理念,然后结合明代的独特风格,再经过明清一代代工匠的发扬传承,而成为中国传统家具的典范。明式家具中,尤以圈椅设计最具经典性意义。

圈椅作为最有影响力的明式家具,直到今天依然是很多中外设计师最有兴趣挑战的中式家具。2015年,在纽约佳士得春季亚洲艺术周“锦瑟华年——安思远私人珍藏”系列拍卖会上,创下了一项黄花梨家具拍卖记录,买家以968.5万美元的价格拍得一套十七世纪的明式圈椅(图1)。如此高昂的成交价格,除了其属于难得的“成堂”(4个或6个)性质外,当然更在于其设计、打制上的非凡。科学的曲率安排、巧妙的空间划分,使圈椅既保持了足够的结构稳定感,又在很大程度上满足了视觉美感。同样都以优质硬木为特色,明式家具比清式家具更显经典性和生命力,原因是多方面的,但其中一个特别重要的因素则在于,相较于清代家具的繁缚富丽,明式家具生动地呈现出“增之一分则嫌多、减之一分则嫌少”的简约之美。这种恰到好处的简约理念和简美风格,也让明式圈椅的魅力经久不衰且历久弥新。探索明式圈椅简约美的具体表现,尤其是探索如何通过守正创新实现对明式圈椅的传承与发展,对于非遗保护与传承,对于中华优秀传统文化实现创造性转化和创新性发展,具有重要的启示意义。

图1 十七世纪黄花梨圈椅

1 形神兼备:明式圈椅简约之美的境界

明式家具具有鲜明的特色,无论是造型结构,还是部件衔接,都以简洁利落为要。当然,真正经典的明式家具绝非一个“简”字可以概括,而更多地体现为“精”。该细处甚至用上精雕,而该略处则可能空无一物,正所谓疏可跑马、密不透风。明式家具“贵其精而便,简而裁,巧而自然也”[2]。家具造型,既包括能直接看到或接触到的现实形态,实际上也包括难以直接感知的精神形态。“形”与“神”在明式圈椅造型设计中相互依存、相互生化,简约之中蕴含着中国人对自然、高雅、质朴、超逸韵味的追求。

1.1 对线元素的极致运用

圈椅得名于“圈”,所谓圈,最常见最简单的方式就是线的围合。圈椅最为显著的造型特点便是靠背搭脑和前面扶手连成一条前低后高且从不间断的流畅弧线,这根弧线绕行2/3个圆圈后结束于扶手末端,并以外挑的形式完成造型。椅背的挡板则呈“S”造型,支撑整个“圈”的同时体现出非常突出的形式美感。从功能上来说,这种围合曲线造型也较为舒适地满足了人的上臂、肘部以及前臂的放松。实际上,圈椅并不是明代才产生,而是在明代发展得非常成熟。明式圈椅的定型是离不开明代以前椅具发展的基础的,特别是直接承继了宋代“圆椅”(也称为“栲栳椅”或“栲栳样”)的优点。宋代圆椅从造型上来说,整体以线为主,装饰上不做大面积雕镂,只取局部点缀以画龙点睛,甚至也已经出现了天圆地方的构造。而元代圈椅发展对于明代圈椅的贡献则主要是其曲线造型特征。受统治者审美追求以及国际交往的影响,元代圈椅,比较倾向于将牙板、牙条以及腿足等部位设计成具有较强流畅感的曲线造型,整体上比较饱满,同时也喜欢用纹样进行适当装饰以强化美感。这些对于明代圈椅“线性”艺术的养成具有较强的基础性作用。

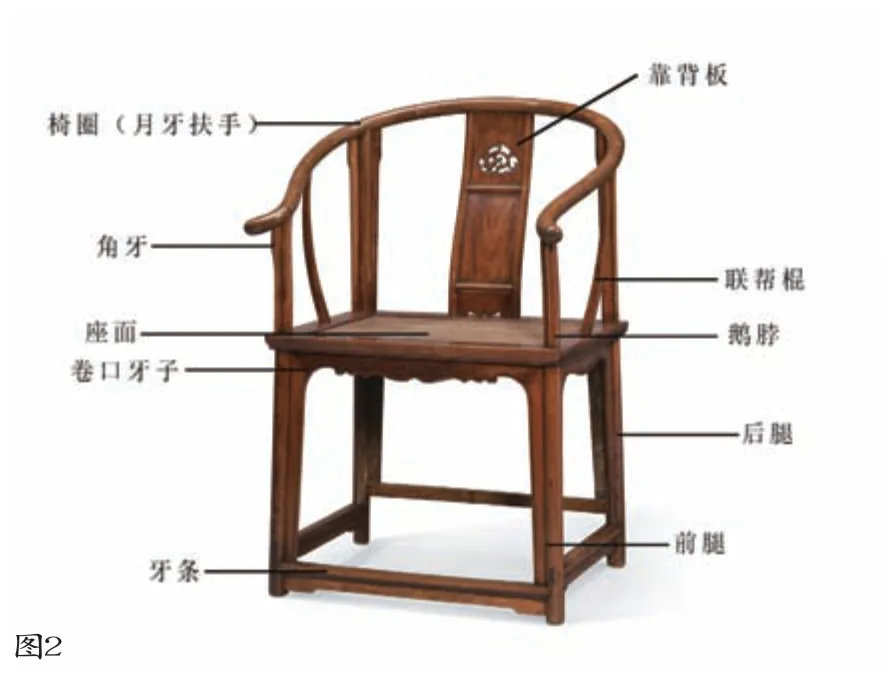

明代圈椅(图2)制作时对木材的选择有很多讲究,其中纹理就是其重要的考量因素。这并不是说要求纹理有多美丽,而是特别讲究纹理线条的连贯性、流畅性,从椅圈到靠背、椅腿都是顺势而下,以此凸显造型之简洁且富有一气呵成的强大气势。圈椅以线型构件为主,线条曲与直的结合非常有序,直线部位挺拔俊俏,曲线运用则婀娜婉转,线条粗细对比也讲究巧妙。这样既充分利用了木材特性,最大限度地减小干缩湿胀不均所带来的问题,而且也与中国书法艺术关于线条的力量感、节奏感,以及“平”“圆”“留”“重”“变”要求相切合。圈椅的椅圈采用一条完整的曲线线条围合的造型,简练而圆润优美,营造出一种素雅而玲珑的效果。同时,圈椅的鹅脖、靠背板和联帮棍往往也以曲线出现,更好地呼应圈椅的整体造型。而圈椅的座面以及腿足部位却又以严整挺拔的直线为主,烘托出大气、沉稳的气质。可以说,无论是圈椅的筋骨轮廓,还是圈椅的搭脑、扶手、帐子、靠背、腿足等部位,都可以体现出线条间刚柔相济的有机组合,将“气韵生动”的气质表现得淋漓尽致。如此一来,直线与曲线的巧妙结合以及造型轮廓中的方中带圆、圆中带方,使得圈椅具备了一种刚柔并济的和谐之美[3]。

图2 明代圈椅结构

1.2 艺术装饰的恰到好处

明代圈椅设计的简约,也体现在装饰的恰到好处上。基本上拒绝一切繁杂的雕绘纹饰,即便有装饰,也只是在小范围的局部存在,避免了喧宾夺主,强化了浑然天成的自然美[1]。明式圈椅具有比较突出的古朴内涵,而这在很大程度上体现在对自然材料的选择和处理上。明式圈椅尽可能地保留了木材天然的色泽和纹理,尽可能避免人工髹漆,尽情展现材料本身的质地美。装饰以素面为主,贵在朴素而不繁华、精美而不繁褥。除了椅子的背靠板上可能装饰有小面积浮雕,以及在扶手和鹅脖之间嵌有一点小角牙之外,圈椅基本上没有任何多余的特意装饰(图3)。而且,基于突出木材的自然美,即使是小范围的雕刻上,往往也尽可能避免繁复,而倾向于追求精致明快的雕刻效果。

图3 明式圈椅的简单装饰

从装饰构件来看,明式圈椅也大多基于实用考虑,在实现基本结构功能的基础上,辅之以简洁流畅的整体造型,除此之外再也找不到矫揉造作的装饰元素。譬如说,在圈椅的牙条、牙头等部位,一般采用“结构性”的装饰构件,在体现形式美感的同时,还有助于实现对于负载力的巧妙分解。王世襄先生认为明式圈椅的装饰很有特色,那就是造型优美,线脚很简练,给人一种不像是装饰但却分明显现着装饰意义的感觉。而图案装饰性比较强,多取材于自然物象,但是很善于提炼取舍,基本上没有刻画之病。而且装饰往往有主次之分,有虚实之意,有呼应之功[4]。实际上,不是说不要装饰,而是达到装饰与实用功能的合二为一。

当然,装饰形式简单,并不意味着它的内涵也简单,形式简单可能是简约,而内涵简单可能就是单调了。从明式圈椅装饰部件内外轮廓来看,最大的特色是讲求方中有圆、圆中有方。考察明式圈椅纹饰的运用,可以发现云纹用得比较普遍。而对于云纹的运用也比较有特色,那就是常常将云尾抹掉,只是截取云头的曲,并将其简化后适当地运用在牙条、牙子、角牙、腿足马蹄等部位,既实现圈椅的“结构性”功能,也借云纹之外形表达特殊的内涵。而且,随着曲与直之间的巧妙过渡,椅子也渐次呈现疏朗雅致的视觉美、曲直对比的韵律美,这对于圈椅整体的气质提升也起到了比较关键的作用。

1.3 空间表现“藏”“露”相宜

明式家具简而不单、简而有味,也表现在对于虚实艺术的熟练运用,讲求虚实相生、相辅相成。“虚”与“实”本来是一对对立统一的矛盾体,而且更多的是强调双方的融会与协调,而不是相互之间的冲突与排斥。实,是指事实存在的、可视的形,实境乃是一种真境、事境、物境;虚,并非绝对意义上的空无一物,而是专指一种虚空或者空灵的境界,是意向的形,一种抽象的形的存在[5],给人创造一种想象、诗意的空间。自古以来,中国哲学家和传统文学艺术就特别注重“虚”与“实”这对相辅相成相生的美学范畴。《老子》提出“有无相生”的思想,“故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随”。认为有和无是因为互相对立而产生,长和短是因为互相比较才形成,前和后则是彼此排列才有顺序,这是永远如此的。在此基础上,他还举例车轮、陶器、房子等事物,阐明“有”和“无”的相互依赖性,认为车轮、陶器、房屋之所以具备它们的价值和作用,主要也在于“无”或“虚”的存在并起潜在作用。虚与实这对美学范畴,用于艺术创作中,常常表现为对藏和露的艺术化处理。这在明代圈椅的设计中同样有恰当的表现。

明式圈椅的“藏”首先体现在造型上的以虚代实。前面已经述及,明式圈椅很少有多余的装饰,非常讲究“实在”。而言其实在,并不是处处求“实体”,而是该实处必然不虚。比如说,在人体的腋下、臂膀、背部、肘部等需要接触的部位尽可能提供强有力的支撑,让人感觉舒适而有安全感。而在那些人体部位无须接触的地方,明式圈椅可以做到“空空如也”,留下大片空白,不但节约了大量材料,而且还减轻了椅子的累赘感,给人一种简约、空灵的视觉和触觉体验效果。

明式圈椅的“藏”也体现为完美的榫卯设计。榫卯结构是中国传统家具的精髓,实际上,它不仅仅只是一个用来连接家具部件的结构方式,而且也兼具装饰意味,已经化身为一种中国特色文化,一定程度上也代表了中国传统造物的传承与精华[6]。明代圈椅跟其他明式家具一样,常常是不用任何一根铁钉,纯粹只用榫卯进行结构连接。圈椅用材多为紫檀、黄花梨等硬木材料,质地致密坚实,应力比较小,不容易变形,纤维细腻而且各向同性,这些特征也就决定了圈椅可以凭借独特的榫卯结构,达到构件的紧致扣合和完美联结(图4)。正是这样一种精密的无缝镶接技术,让榫卯隐藏在外表造型之内,若隐若现,也使得圈椅在任何地方基本上都找不到木材的横断面,既达到了不显山不露水的结构功能,又强化了椅子的牢固性,让圈椅表现出一种浑然一体的简约之美,还传达出一种深沉内敛的人文精神,可谓是科学性、艺术性和思想性兼具。

图4 明式圈椅的榫卯结构

1.4 整体设计契合人体工程学

尽管人体工程学作为一门科学是近代以来才发展起来的,但“以人的尺度为尺度”一直都是历朝历代设计师的“集体无意识”,明代的能工巧匠,也早已在家具设计中灌注了朴素的人体工程学意识。以人为本是设计的终极原则,人体工程学实际上就是以最大限度满足需求的方式保证人获得最大程度的“利益”。经历数万年的进化,人体最基本的功能需求已经趋于稳定。从某种意义上来说,契合人体工程学,就是以最简约、最恰当的方式进行符合人的需求的设计。也正是因为契合了人体工程学,这样的简约设计才是科学的,是有意义的。

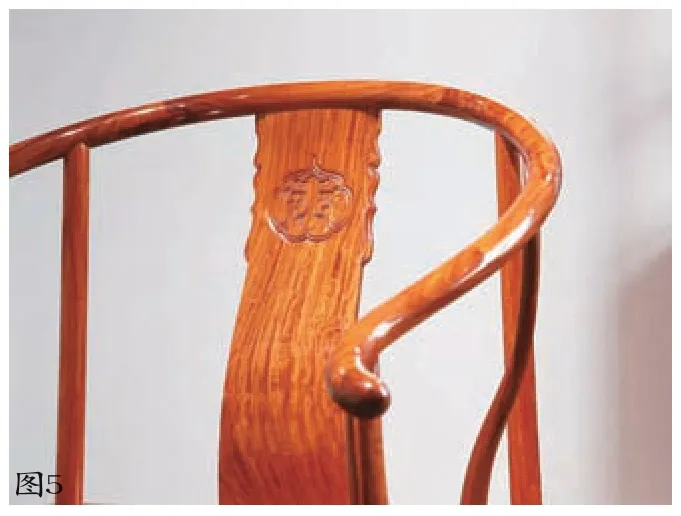

明式圈椅简约的设计,最终也就是为了最大限度地契合人体工程学进而让人最大程度地享受舒适。首先,明式圈椅打破搭脑和扶手的界限,一气呵成地将两者有机地连成一个整体,从而让坐者的背部和手臂被自然托举,而且让大臂、小臂同时有了倚托,形成最大化的接触面积,更具舒适感。而且,椅圈中部比较粗,向两端延伸时逐渐变细,到达末端部位再向外形成一个类似球形的翻转端头(俗称“鳝鱼头”)(图5),坐者双手握住椅圈会不自觉地由上顺势而下,从两侧来回摩挲,端头和手掌内裹的尺度恰好相符,一种安定感油然而生[7]。

图5 明式圈椅的“圈”

其次,明式圈椅均带靠背,如何才能既美观又实用还健康,这是靠背设计最为关键的一个问题。明式圈椅往往将靠背板设计为S形或C形曲线,且向后倾斜100°左右,同时保证其走势与人的背部脊椎最大程度地吻台。如此一来,由于肩胛骨和腰骸部两个支撑点都发挥了作用,人的整个后背得到了有效支撑,具有很强的舒适感。而且,靠背板的宽度也是有讲究的。太宽,浪费材料,同时也显得压抑;过窄,不但不能舒适地支撑背部,还可能给背部带来硌痛感。圈椅靠背板一般占整个椅子靠背宽度的三分之一左右,其宽高比为1∶3。不但看上去很具有安全感,靠上去也非常舒适。

再次,审视经典的明式圈椅,其腿足并非垂直于地面,而往往是从下到上呈现逐渐收合状态,四面均形成倾斜的角度,这就是侧脚,也叫八字腿(图6)。在受压的情况下,这种上小下大的结构会变得更加紧密,从而具备了更好的力学稳固性。另外,这种侧脚结构还具有非常好的视觉稳定感。其原理是,比人们视点低的器物,如果其本身是上下垂直的,那么当我们走近的时候,由于视觉上的变化,反而会变成上宽下窄或头大脚小的扭曲错觉。而明式圈椅这种上小下大的侧脚,恰好一定程度上“修正”了人们走近时产生的视差,离它很近的时候,看起来却反而是垂直的。

图6 明式圈椅的侧脚

2 文而化之:明式圈椅设计简约之美的成因

明代圈椅是设计中的经典,无论是选材、造型、结构还是装饰,都成为后世模仿的标杆。尤其是圈椅的简约之美,更是我们学习和弘扬的精髓。概括来说,明代圈椅简约之美的形成,主要存在几下四个方面的原因。

2.1 经世致用实学思想盛行

明代工艺重实用、求简约,这样的趋势是有其深厚思想成因的。总的来说,明代是一个颇为务实的时代,各行各业都比较重视实用和技术。无论是政府关于农业和手工艺的政策,还是文人阶层的科学著述,都可以看出其对于“实学”风气的重视。这里面所体现出的代表性思想即是“经世致用”。明代中期,王廷相、杨慎等人为首提出做学问应当以“经世致用”为目标,强调“为学”应该更多地关注与国计民生相关的社会时务,反对空谈。而泰州学派创始人王艮提出的“百姓日用即道”哲学思想和美学命题,则在更加广泛的层面上激发了人们对生活日用的审美追求。

宋应星的《天工开物》被欧洲誉为“中国十七世纪的工艺百科全书”,这样一部关于农业和手工业生产的综合性科学技术著作,并非只是系统地梳理和介绍当时及前代科学知识和技术操作方法,同时也包含了作者对儒家、法家等诸子百家重视“民生日用”哲学思想的弘扬和继承,在较大程度上提高了当时被贬称为“末技”的手工艺技术的地位,提倡以民生日用为第一要务,强调一切的形式美都要以服从功能和生活方式为基础。

到明代末期,王夫之、顾炎武等人更是将这一“实用”学风发挥至极致,广泛号召人们以“实学”的态度,做真实的学问和对待生活[8]。王夫之非常强调实用精神,他说,“天下之用皆有其体者也,吾从其用而知其体之有,岂待疑哉,用有以为功效,体者以为性情,体用胥有而相需以实……故善言道者,由用以得体,不善言道者,妄立一体而消用以从之”[9]。与此同时,当时西方新学与西方科技的传入,也与中国实学一拍即合,其技艺的精巧和先进,对中国知识分子也产生了刺激,进一步强化了经世致用思想在社会生活中的作用。

这种鼓励改革、追求科学的精神一定程度上造就了明代家具重简轻繁的文化特征,同时也较好地表达出言不尽意、虚实相生、物我交融的美学境界。也正是这样一种简约而不简单、减技而不减艺的审美格调,终于积淀和成就了明式圈椅在中国本土家具文化中的不俗地位。

2.2 阴阳哲学观念延续衍生

明式家具造型、结构和装饰简单,但明式家具的内涵并不简单。那么,如此简约的设计,又如何能做到有内涵、有品味呢?其中一个重要原因就在于明式家具对于“阴阳学说”及其衍生的素朴哲学观的有机运用。我国古代思想家很早就提出,宇宙间万事万物均由既对立又依存的“阴”和“阳”构成,正是阴阳的不断运动以及相互之间永恒的作用,推动了事物的运动变化和持续发展,这也才有了“生化不息”。这种具有朴素辩证法色彩的阴阳学说,是古代先哲们认识世界的思维方式,并由此而衍生出一系列成对出现的哲学、美学范畴,其中就包括方与圆及其衍生出的“天圆地方”。

古人把天地未分、浑沌初起之状称为太极,太极生两仪,就划出了阴阳,分出了天地。古代哲学认为,天与圆代表着运动,地与方则主要意味着静止,二者的有机结合则带来了阴阳平衡、动静互补,于是便有了世间一切。“天圆地方”意味着生生不息的和谐宇宙,也因此,“天圆地方”的思想实际上隐含着最为朴素的“天人合一”精髓,只有做到“天人合一”,才能顺应不断变化的自然规律,人类社会也才能生生不息。根据天地阴阳之理,“方”和“圆”是一对最基本的形状:阴阳,天地也。“方圆成象”“圆者动而为天,方者静而为地”“方属地,圆属天”[10],“天下之形,方圆尽之矣”[11]。圈椅的设计恰好传达出天圆地方的哲学意味,供人倚靠的部位包括靠背与扶手设计为流畅完美的圆形(弧形),以座面为界往下俯视腿部支撑部位,则呈现出一个方正的矩形,正好呼应着“天圆地方”的认识论和“天人合一”的精神追求。从整体造型特征来看,圈椅体现了老祖宗承天象地的观念。这正是对于宇宙的敬畏和模拟,以暗示一定文化美学观念情绪。另外,圈椅设计中曲线与直线的结合也体现着阴阳平衡的学说。

柔与刚同样是阴阳学说的衍生物,“刚柔者,阴阳之体质……刚柔立则造物显于有形”[12],“立天之道曰阴与阳,立地之道曰刚与柔……夫阴阳和同,刚柔相济,两者交通成和,而万物生焉”[13]。圈椅造型非常经典地诠释了刚柔相济的美学风格。明式圈椅的椅圈均采用一条完整的曲线线条围合的造型,简练而圆润优美,营造出一种素雅而玲珑的效果。同时,圈椅的鹅脖、靠背板和联帮棍往往也会以曲线出现,更好地呼应圈椅的整体造型。圈椅的座面以及腿足部位又以严整挺拔的直线为主,烘托出大气、沉稳的气质。如此一来,直线与曲线的巧妙结合以及造型轮廓中的方中带圆、圆中带方,使得圈椅具备了一种刚柔并济的和谐之美[3]。柔婉流畅的曲线条和竖直劲挺的直线条互为补充、和谐共生,正是这样一种造型,很好地传达了刚柔相济、阴阳相生的美学观念,从而也以最简单的形式传达出圈椅线条背后的丰富内涵。

2.3 明代文人审美理想使然

与其他朝代家具相区别,明式家具还有一个显著特点就是文人的深度参与。明代中晚期,随着程朱理学的逐渐衰落,文人们开始改变传统的重道轻器、重文轻技思想,而热衷于参与到以“实用”为主调的生活场景营造中,家具设计便成为很多文人的首选。文人广泛而深度的参与,对于奠定明式家具的风格具有非常重要的作用。文人乐于追求闲情逸致,这也在很大程度上导致简练、空灵、旷达、清雅等成为主流的文人家具设计风格[14]。在这一审美观念的指引下,明代文人对线型家具特别喜爱。文人们善于用利落流畅的“线”来勾勒家具的轮廓,并注重将结构与装饰巧妙地融为一体,从而形成一种自然清雅、化繁为简的设计风格,营造简雅的家具意境。另外,文人们往往还有一个特点,尽管外在表现可能放浪不羁,但因长期受到儒家思想道德观念约束和影响,其内心却始终保持高洁,追求含蓄内敛。文人在设计家具时也因此非常注重家具在意境上的渲染,有而不炫、藏而不露甚至以无代有、虚实结合就成为文人设计家具最常见的表现。从圈椅设计上来说,靠背和椅圈有机地融会成为一个向内包容的半封闭空间,由此而形成一种内敛的态势[14]。同时,明式椅无论是攒边作法、内向 45 度斜交,还是椅子构件的交接线处理,它的一榫一卯、一钉一线都衔接得自然流畅,没有外漏一丝一毫[1],从而于无声处传达出一种内敛的人文精神。

文人设计家具,更多的是力求体现自我审美价值的同时满足舒适、便利需要。但文人的特性也就决定了他们不会像普通人一样过于直白,“虚”与“实”成为文人们在家具设计中经常运用的艺术手法。《易g 说卦》云:昔者圣人之作易也,幽赞于神明而生蓍,参天两地而倚数。观变于阴阳而立卦,发挥于刚柔而生爻。在此基础上进一步提出“书不尽言,言不尽意……圣人立象以尽意,设卦以尽情伪,系辞焉以尽其言,变而通之以尽利,鼓之舞之以尽神”。认为先哲圣人之所以创立“象”是为了更完整地表述意思,创制“卦”是为了更完整地表达情意,创作“辞”是为了更完整地表白所要说出的话语。魏晋玄学家王弼论述了“言”“象”“意”之间的关系,提出“得意忘象”的观点,指出言不等于象,象不等于意,忘象才能得意,忘言才能得象。说得通俗一点就是,言和象都是有形的,也是有限的,而意则是无形的,同时也是无限的。对于言外之意的追求才应该是艺术创作的终极目的,也才是艺术追求的最高境界。实际上文人审美理想的特殊性以及他们沉迷于家具研究与设计,这也是明代家具藏而不露、简而不单的关键原因之一。

2.4 儒家与道家思想的浸染

明式家具将我国传统“道器一体”的审美追求推向了巅峰[15],明式家具在设计制作中既受儒家思想的浸染,也受道家思想的影响,在造型中有机地融入儒道两家的哲学理念。同样是讲求天人合一,儒家重视中庸之道,特别强调事物表现的“度”,要求既不能“不及”也反对“太过”。圈椅设计尤其体现出对于“度”的把握,方、直和流畅的曲线既是结构,本身也是装饰,然后再搭配以简洁质朴的雕镂装饰,将儒家思想酣畅淋漓地表现了出来。从椅子坐下的舒适度上来说,明式圈椅追求的也是一种适度的舒适性。提供给人们全手臂支撑的曲线围合造型样式的椅圈,因为座面一般比较宽,人们坐着时难以舒适地同时将双臂都依托在扶手上,而一次只能放松其中一侧的手臂。明式圈椅外扩内敛的椅圈,过深的座椅,较宽的座面,无不体现着古代儒家中庸之道的文化特性[3]。

“天人合一”理念在道家主要表现为“道法自然”,主张人与自然的和谐统一,这体现在圈椅的造型设计上便是与人体工程学的自觉或不自觉耦合。圈椅采用榫卯进行整体结构,接合巧妙、不露痕迹,结实有力、经久耐用,既严谨又精确,科学地体现了力学原理,同时也非常符合自然生态观。而且,圈椅的部件既是作为结构的部件,同时又往往兼具装饰部件的效能。结构与装饰相融为一,于自然天成中蕴含着设计师和工匠的创意与匠心,颇能体现设计对结构美和天然美的双重追求。无论是圈椅讲究材料的自然纹理,反对过多的装饰,传达出“大美无言,大巧若拙”的文化底蕴,还是采用榫卯的自然结构工艺,达到美观性与功能性的完美融合,抑或是圈椅尺寸符合人体工程学,给人体活动提供追求自然、张弛有度的空间和支撑度,都很好地体现了道法自然的设计之道[16]。

3 守正创新:明式圈椅设计简约之美的传承

明式圈椅值得传承,不仅是作为一种文化遗产,更作为一种在今天依然可以充分发挥其功能性的重要家居生活器物。当然,受传承环境的影响和制约,明式圈椅在传承过程中也有必要以守正创新为原则进行某些方面的改良,以便与今天的生活契合得更加紧密。

3.1 材料的替代

明代圈椅为家具中的极品和经典,也是今天仿古家具最重要的学习对象,大量的明式硬木家具正成为人们居家之首选。然而,明式家具毕竟都是以天然硬木为材料,今天及未来是否有足够木材满足我们对这类家具的大量需求,这确实是一个问题。尽管明式家具最显著的特色是简约,但再简约也扛不住不断增加的需求。因此,解决材料的可持续性问题,是明式家具能够大量复制和复兴的重要条件。著名设计师石大宇设计的“椅刚柔”明式竹圈椅(图7),靠背从中央开始向两侧延伸,于扶手处收拢,随后再次伸展成扇叶形。大曲率弧线的成功,实际上是合理利用竹材固有的弹性、韧性和刚性。

图7 石大宇的“椅刚柔”明式竹圈椅

木材、金属、碳纤维等各种材料间相互组合已成为历史发展的必然[17]。而且,科学技术的发展,为满足材料多样化提供了无限的可能性。随着国家对野生动物的保护越来越重视,毛皮材料越来越稀缺,皮质家具正面临着资源匮乏。而近几年来,一种“科技布”问世之后,让我们难以分清哪是皮料哪是布料,足以让我们以“布”家具的价格享受到“皮”家具的观感、触感、坐感和健康感。而今天,一种名为“科技木”的材料也正在进入我们的生活领域。所谓科技木,是以普通木材或者速生木材为原料,利用仿生学原理和现代科学技术进行木质改性而生产的一种性能更加优越的全木质材料。与天然材相比,科技木的静曲强度等物理性能更稳定,可以做到不弯曲、不开裂、不扭曲,防腐、防蛀又耐潮。而且,其密度还能够实现人为控制。另外,在生产过程中还可以根据各种特殊需求,加工成不同的幅面尺寸和曲率大小,这对于克服天然木材径级的局限性具有非常突出的价值。同时,经由电脑程序设计,科技木可以拥有我们需要的任何色泽和纹理,能更充分地满足人们需求多样化的选择和个性化消费心理的实现。当然,科技木还有一个特别值得期待的,那就是其对日渐稀少的天然林资源的绝佳代替,从而引导“绿色消费”新潮流。可以预见,在明式家具越来越被人们所钟情的时代,在生态文明建设越来越深入人心的时代,科学的发展必将为明式圈椅复兴带来更多的可能性和技术保障。

3.2 结构的完善

很显然,明式家具在一个特定的时代达到了一种“人文精神核心”设计理念的巅峰[18],然而,随着时代的变化,随着人们休闲理念的变化,随着礼仪礼节的变化,对于明式圈椅的设计也必然追求一些变化。明式椅,无论是主流的“官帽”还是“圈椅”,其座面高度比今天的坐具要偏高,一般会达到52cm-53cm,主要是古人的坐姿与椅子的特殊结构使然。古人的坐姿都要求很端正,正所谓“正襟危坐”,而且脚一般不着地,而是放在椅子腿部下部的横枨(管脚枨)上。今天的坐具,按照人机要求,是需要让人“双脚着地”的,坐面高度一般为44cm-46cm,如此一来,传统圈椅下部的横枨除了具有稳固功能外,已经没有多大意义,甚至还会成为置脚的障碍,是可以去除的,因为它们不再承载意义,甚至还成为了行为障碍。另外,关于扶手末端的问题。明式椅扶手圈后高前低、一气呵成,线条非常流畅,造型也无可挑剔。但是,从舒适感的角度来考察,这一线条设计其实也是有改良空间的。如果扶手末端的弧线不是一直往下倾斜,而是从肘部位置开始往前,有一个适当的上扬趋势的话,将有效地提升手臂的舒适度。

明式家具,非常经典,在今天这样一个新中式家具越来越流行的时代,明式圈椅可以通过创新改良的方式获得更好的适应性和生命力。丹麦设计师汉斯·瓦格纳曾致力于椅子“改造”,如图8所示圈椅即是其重要作品。跟传统明式圈椅相比,这把椅子腿部出现了粗细转换现象,从材形上来说,也由方形改为圆形,以便增加更加灵动的感觉,也更富于人情味。从舒适性角度来考量,靠背板依然保持着S型,而座面摒弃了传统圈椅的平硬,增加了代表美丽的弧度,并用上了象征柔性温暖的皮质坐垫。同时,摒弃了雕花装饰,放弃了鼓腿彭牙、踏脚枨等部件,让双腿更加自由。另外,对圆形扶手的弧度也进行了更具舒适感的改良。从色泽上来说,深色的红木被浅色的木材代替了,气质从庄重古典变得更加现代。这些改变使中国椅好像保留了明式圈椅大致的样子,但是气韵上又发生了很大的改变,是现代风与古典韵律的结合[19]。这些改良性的设计,对于经典明式椅的传承是有启发作用的。

图8 汉斯g 瓦格纳的“中国椅”

4 结语

明代圈椅,成就了一代经典,也是后世椅子设计的典范,尤其简美风格更是值得我们学习、借鉴。传承明式圈椅,不只是传承其别具一格的造型和结构,同时更要传承其历经数百年、历久弥新的设计理念和审美意蕴[20-21]。尽管经典往往是越陈越香,但时代总是在不断地向前发展,从适应社会发展和服务日常生活的角度来看,再经典的设计也需要与时俱进才能体现出强大的生命力。明式圈椅同样如此,在原汁原味保护这一文化遗产的同时,还需要赋予其时代需求因子,如此方能让明式圈椅真正成为流芳百世的设计经典。