叶面喷施S-烯丙基-L-半胱氨酸对水稻砷转运影响机制

2023-08-10郎耀臻刘斌王常荣刘仲齐孔维勇刘月敏黄永春

郎耀臻,刘斌,王常荣,刘仲齐,孔维勇,刘月敏,黄永春*

(1.农业农村部环境保护科研监测所,天津 300191;2.天津城建大学环境与市政工程学院,天津 300384;3.广西农业科学院农业资源与环境研究所,南宁 530007)

As 是一种在自然界广泛分布并对人和动、植物都具有较高毒性的非金属元素[1]。土壤As 含量超标不仅与地质因素有关,还受含As金属矿藏开采、含As肥料和农药的施用以及工业生产等多种因素影响[2-3]。目前,As 污染影响涉及全球70 个国家的2 亿人口[4]。我国土壤As 污染点位超标率达到2.7%,仅次于重金属Cd、Ni。不同形态的As毒性差异较大,其中以无机As(iAs)毒性最高。早在2004 年,国际癌症研究协会就把iAs 列为一类致癌物[5]。已有研究表明,食用稻米大约占我国人群iAs 平均摄入量的60%[6-7]。目前水稻已经成为我国第一大粮食作物,全国有2/3人口以稻米为主粮[8]。水稻对As的富集能力远超其他禾本科谷物,因此开发降低稻米As 污染生产措施并探讨其潜在机制对保护人体健康具有重要意义。

在稻田淹水条件下土壤As 主要以亚砷酸(AsⅢ)形态存在[9],通常占As 总量的70%~90%,其余部分为五价As(AsⅤ)以及少量的有机胂[6]。As是植物的非必需元素,在水稻体内主要借助与其化学性质相似的磷酸或硅酸通道完成转运。AsⅤ的吸收主要由磷酸转运蛋白OsPT8 介导[10],进入细胞后AsⅤ可被还原成AsⅢ[11-13]继续向顶端运输。AsⅢ在化学性质上更加接近于硅酸,因此在水稻体内AsⅢ的吸收和转运主要由硅转运子完成[14]。水稻根系主要通过Lsi1 和Lsi2 两种转运子接力完成对AsⅢ的吸收和转运。Lsi1 主要在水稻根系外皮层和内皮层细胞膜的向外一侧表达,它可以让AsⅢ渗透通过[14-15]。此外,还有研究表明在AsⅤ胁迫下Lsi1 转运子可向外部介质中排出AsⅢ,表明它在一定条件下还具有双向运输功能[16]。进入根细胞的AsⅢ在Lsi2 转运子的外排作用下继续向中柱方向的质外体运输[17]。但是AsⅢ如何向根部木质部导管装载以及怎样在地上部的节中从木质部导管中卸载下来并向叶中分布目前尚未见确切报道。Huang等[18]的最新研究表明Lsi3 转运子负责向根系木质部装载硅,Yamaji 等[19]的研究指出进入木质部导管的硅被Lsi6转运子卸载并被分配进叶鞘、叶片等营养器官中。这些研究为AsⅢ在水稻体内的可能转运通道提供了重要线索。到目前为止,已经有多篇报道支持Lsi3 和Lsi6 转运子在AsⅢ的转运过程中发挥作用[20-21]。水稻OsABCC1 转运子则与AsⅢ的解毒作用密切相关。该转运子定位于细胞液泡膜上,可以将与植物螯合素(PCs)结合态AsⅢ区隔进液泡中储存起来[22]。水稻PCs 合成酶(OsPCS)是一种诱导,酶同时也是PCs 的生物合成限速酶,在As 诱导下水稻主要产生OsPCS1 型合成酶[23]。OsABCC1 转运子可以在水稻的根、叶、节、花序梗和穗轴等多种器官中表达[20],该转运子不仅可与PCs 合成酶OsPCS1 协同起到降低水稻组织As 胁迫作用,还可以通过将AsⅢ区隔进液泡限制AsⅢ向籽粒中转运起到降低籽粒总As含量的作用。

S-烯丙基-L-半胱氨酸(SAC)是一种由半胱氨酸衍生的水溶性化合物,在成熟期大蒜中含量较丰富,是大蒜素的主要成分之一[24]。有报道表明SAC 具有多种生物活性,对重金属中毒有一定的缓解作用,在医疗上具有较好应用前景[25]。已有研究表明,通过叶面喷施SAC 可有效缓解水稻Cd 胁迫[25]。但通过喷施SAC 降低水稻籽粒中As 含量,缓解水稻As 胁迫的研究尚未见报道。本文于水稻开花期叶面喷施SAC 主要探究其对水稻籽粒及其他营养器官中As含量的影响和对水稻As 胁迫的影响及降低水稻籽粒中As 含量的潜在机制,有望为降As 叶面调理剂的研发提供理论基础和数据支持。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验以我国南方主栽水稻品种“中早35”为试验材料,盆栽土壤取自广西壮族自治区桂平市重金属As 污染稻田(表层10~15 cm),过筛混匀后备用,土壤pH 为4.95、有机质含量为24.54 g·kg-1、阳离子交换量为7.64 cmol·kg-1、总As含量为50 mg·kg-1。试验中采用的SAC为分析纯,购于中国医药集团有限公司。盆栽试验在农业农村部环境保护科研监测所玻璃温室中开展。

1.2 水稻盆栽试验

将水稻种子浸泡在含有5%过氧化氢的水溶液中消毒30 min,捞出漂浮在水面的瘪籽以及病籽,选取下沉的饱满种子,用去离子水反复清洗4~5遍。将冲洗干净种子均匀分散在育苗盘上,放置在生化培养箱中黑暗条件下28 ℃恒温催芽36 h 后转移到人工气候室进行培养。待水稻幼苗长至两叶一心时,选取长势一致的水稻幼苗移至装有1/10 Hoagland 营养液的8 L水培箱中进行培养。待水稻幼苗长至四叶一心期时,选取长势一致的幼苗移栽至装有4 kg 稻田As 污染土壤的土培盆中。每盆移栽水稻幼苗3 株。生长期间定期进行防病、防虫处理并保持盆中水深3 cm左右。

1.3 盆栽试验设计

盆栽试验共设置4个SAC喷施试验处理组和1个不喷SAC 的对照处理组(CK),每个处理设置5 盆重复。4 个喷 施处理 组分 别 喷施0.05、0.1、0.2、0.4 mmol·L-1的SAC,CK只喷施蒸馏水。在水稻开花灌浆初期,将不同浓度SAC溶液用手动喷雾器均匀喷至水稻植株表面。第一次喷施后,间隔24 h进行第二次喷施。每盆每次喷施40 mL。于第二次喷施SAC后间隔72 h收取水稻旗叶、顶端第一节(穗下节)鲜样,同步采集水稻新鲜幼嫩根尖样品。待水稻成熟后,收取水稻完整植株在70 ℃烘箱中烘干,备用。

1.4 测定方法

1.4.1 水稻植株总As含量测定

将烘干的成熟水稻分为籽粒、穗轴、第一节间(穗轴与顶端第一节之间部分,穗颈)、旗叶、顶端第一节和根,共计6 个部分。将水稻籽粒在砻谷机上脱壳后用万能粉碎机粉碎,其余水稻营养器官样品用剪刀剪碎后用万能粉碎机粉碎。称取粉碎后的样品各0.5 g于消解管中,加入7 mL MOS(Metal oxide semiconduc⁃tor)级浓硝酸浸泡隔夜。在恒温电热消解炉上110 ℃高温消解至澄清,冷却后用蒸馏水转移至容量瓶中并准确定容至25.0 mL,用原子荧光光度计(AFS-9760)测定样品中As含量。

1.4.2 水稻植株AsⅢ转运基因相对表达水平的测定

向收获的水稻新鲜样品(旗叶、顶端第一节、根)中加入液氮充分研磨,采用OMEGA 植物总RNA 试剂盒提取样品总RNA,获得的总RNA 样品经HiScript®ⅡQ RT SuperMix for qPCR(+gDNA wiper)R223 试剂盒预处理后,在经BIO-RAD CFX96反转录获得cDNA样品。样品在经ChamQTM Universal SUBR®qPCR Master Mix Q711 试剂盒进行处理后进行实时定量聚合酶链式反应。采用Actin1做内参基因,利用2−∆∆Ct法计算基因相对表达水平。实时荧光定量PCR 引物由中科合成(天津)生物科技有限公司设计合成(表1)。

表1 实时荧光定量PCR引物Table 1 Primers for real-time PCR

1.4.3 抗氧化酶活性测定

采用SOD 和CAT 试剂盒法测定旗叶中抗氧化酶活性[26],试剂盒购自索莱宝(北京)公司。

1.4.4 旗叶H2O2含量测定及显微观察

剪取新鲜旗叶样品浸泡在10 μmol·L-1的H2DCF⁃DA(2’,7’-二氯二氢荧光素二乙酸酯)溶液中,在黑暗处避光孵育2 h后取出,用无菌去离子水反复清洗去除染液。将染色后的旗叶固定在载玻片上,用倒置荧光显微镜在激发波长488 nm条件下观察荧光强度。

1.5 数据处理及计算方法

转移系数(TFa/b)=a器官As积累量/b器官As积累量。采用Excel 2010 软件进行数据计算和绘制柱状图,采用SPSS 22 统计软件进行单因素方差分析(ANOVA)、Duncan多重比较以及差异显著性检验。

2 结果与分析

2.1 对水稻籽粒和营养器官As含量的影响

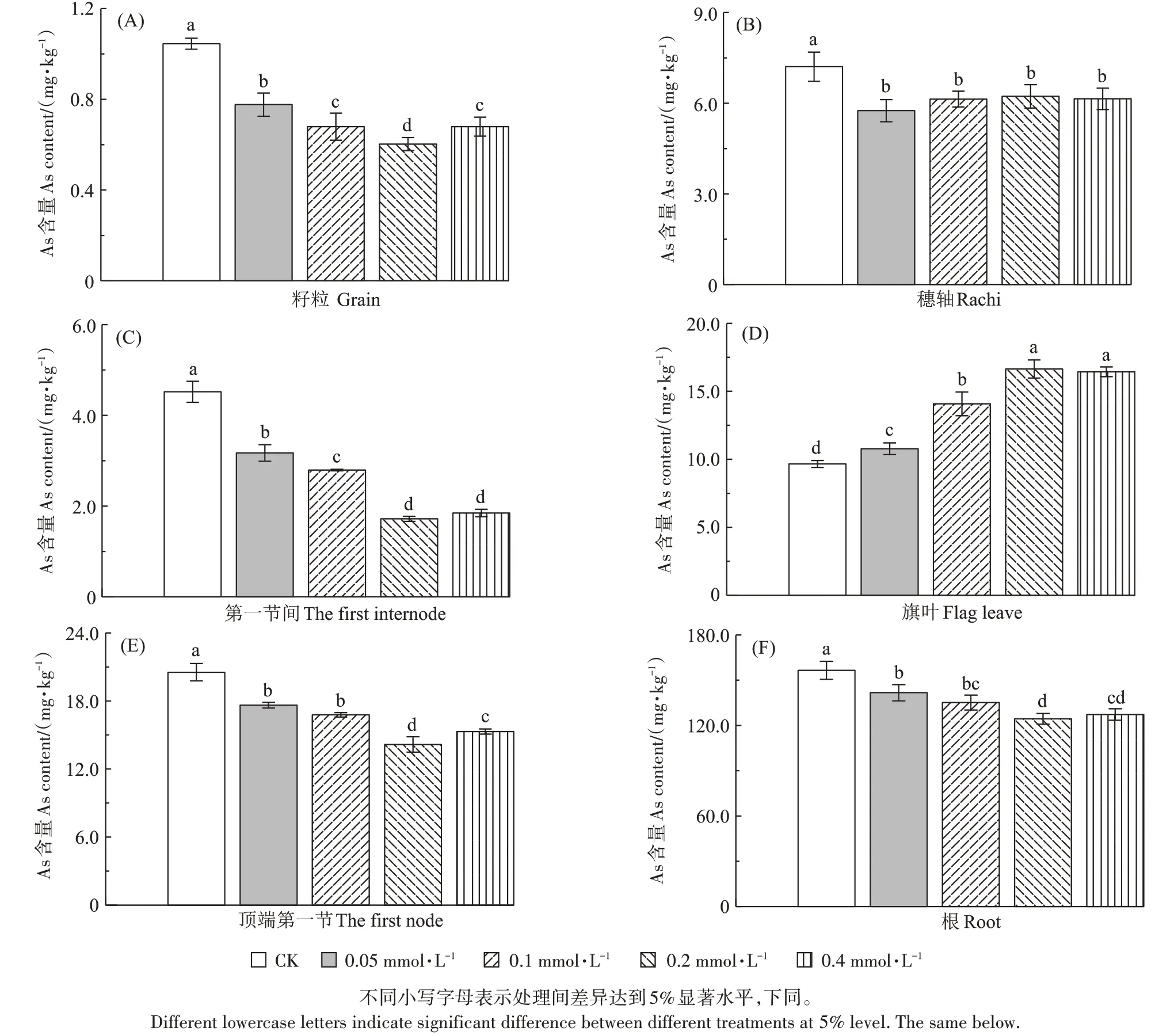

由图1A 可见,叶面喷施SAC 可显著降低水稻籽粒和穗轴中总As 含量。随着SAC 喷施浓度增加,籽粒中总As 含量呈显著降低趋势,当喷施浓度达到0.2 mmol·L-1时,籽粒中的总As 含量达到最低值,与CK相比显著降低42.3%。随着SAC 喷施浓度增加到0.4 mmol·L-1时,籽粒中总As 含量反而出现显著增加,表明SAC的最佳喷施浓度为0.2 mmol·L-1。

图1 喷施SAC对水稻器官中As含量的影响Figure 1 Effects of foliar application SAC on As content in rice organs

水稻叶面喷施SAC 后,与CK 相比,穗轴中的总As 含量呈显著下降趋势(图1B),但不同SAC 喷施处理间穗轴总As含量未出现显著差异。当SAC 喷施浓度为0.2 mmol·L-1时,穗轴总As 含量与CK 相比显著降低约15.7%。

由图1C、图1E 可见,水稻第一节间和顶端第一节的总As 含量变化趋势与籽粒大致相同,随着SAC喷施浓度的增加第一节间和顶端第一节中总As含量均出现显著降低趋势。与CK 相比,当SAC 喷施浓度达到0.2 mmol·L-1时,第一节间和顶端第一节中总As含量均降至最低值,其中第一节间总As含量与CK 相比显著降低61.9%,顶端第一节总As 含量与CK 相比显著降低31.0%。可见,开花期叶面喷施SAC 显著降低了水稻第一节间和顶端第一节中的总As含量。

喷施SAC 后旗叶中总As 含量变化趋势如图1D所示。随着SAC 喷施浓度增加,与CK 相比,旗叶中的总As 含量呈显著上升趋势。当喷施浓度为0.2 mmol·L-1时,旗叶中的总As 含量达到最高值,与CK相比显著增加了72.4%。

水稻根部总As含量远高于其他营养器官和籽粒中总As 含量(图1F)。喷施SAC 后水稻根部总As 含量随着喷施浓度的增加呈现显著降低趋势。当SAC喷施浓度达到0.2 mmol·L-1时,根部总As 含量降到最低值,与CK相比显著降低20.6%。

2.2 对水稻不同营养器官间As转移系数的影响

转移系数(TF)可以直观地体现出As从一个营养器官向另一个营养器官的迁移能力。由图2 可见,喷施SAC 后As由穗轴向籽粒的转移系数(TF籽粒/穗轴)、由顶端第一节向第一节间的转移系数(TF第一节间/第一节)都呈现出显著降低趋势。随着喷施浓度的增加,当SAC喷施浓度达到0.2 mmol·L-1时,TF 达到最低值。与对照处理相比,TF籽粒/穗轴显著降低52.1%,TF第一节间/第一节显著降低45.0%。然而,经不同浓度SAC处理后As由顶端第一节向旗叶的转移系数(TF旗叶/第一节)呈现出逐渐增加趋势。当喷施浓度达到0.2 mmol·L-1时,TF旗叶/第一节达到最大值,与对照处理相比,显著增加了148.7%。综上可见,开花期在叶面喷施SAC显著降低了As由穗轴向籽粒和由顶端第一节向第一节间中的迁移,显著增加了As由顶端第一节向旗叶中的迁移。

图2 喷施SAC对不同器官间As的转移系数的影响Figure 2 Effects of foliar application SAC on the As transfer factors between rice organs

2.3 对顶端第一节、旗叶、根中AsⅢ相关转运基因表达水平的影响

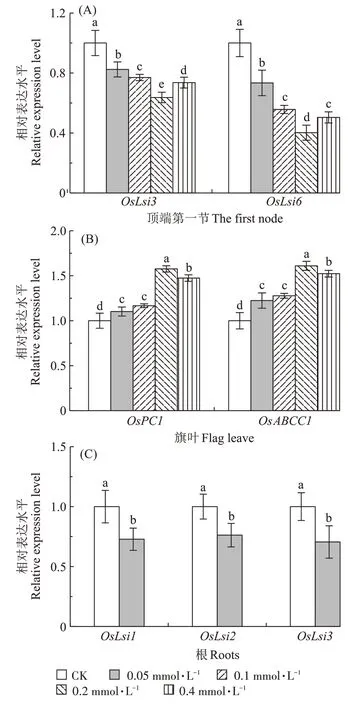

试验过程中测定了喷施SAC 对水稻顶端第一节中AsⅢ相关转运子编码基因Lsi3、Lsi6 以及旗叶中与解除As 胁迫有关的OsABCC1、OsPCS1 基因相对表达水平的影响,结果如图3 所示。随着SAC 喷施浓度的增加顶端第一节中Lsi3 和Lsi6 基因相对表达水平与CK 相比呈现出显著下调趋势(图3A)。当喷施浓度达到0.2 mmol·L-1时,顶端第一节中Lsi3 和Lsi6 基因相对表达水平下调至最低值,与CK 相比分别下调36.3%和59.8%。

图3 喷施SAC对水稻基因相对表达水平的影响Figure 3 Effects of foliar application SAC on relative expression levels of genes in rice

随着SAC 喷施浓度的增加,旗叶中OsPCS1 和OsABCC1 基因相对表达水平出现显著上调趋势(图3B)。当SAC 喷施浓度达到0.2 mmol·L-1时,旗叶中OsPCS1和OsABCC1的基因相对表达水平上调至最高值,与CK相比分别上调57.6%和61.0%。

试验过程中测定了喷施0.2 mmol·L-1SAC 对水稻根尖中三个AsⅢ吸收、转运基因表达水平的影响。由图3C 可见,叶面喷施0.2 mmol·L-1SAC 处理显著下调了根中OsLsi1、OsLsi2、OsLsi3 基因相对表达水平,与CK 相比三个基因的表达水平分别下调27.2%、23.8%和29.5%。

2.4 对水稻旗叶As胁迫的影响

由图4 可见,随着SAC 喷施浓度的增加,水稻旗叶中超氧化物歧化酶(SOD)与过氧化氢酶(CAT)活性(以鲜质量计)与CK相比均出现显著增强趋势。当SAC 喷施浓度达到0.2 mmol·L-1时,旗叶中SOD 和CAT 活性最强,与CK 相比分别显著升高61.8%和105.3%。

图4 喷施SAC对水稻旗叶SOD、CAT酶活性的影响Figure 4 Effects of foliar application SAC on SOD and CAT activities of rice flag leaves

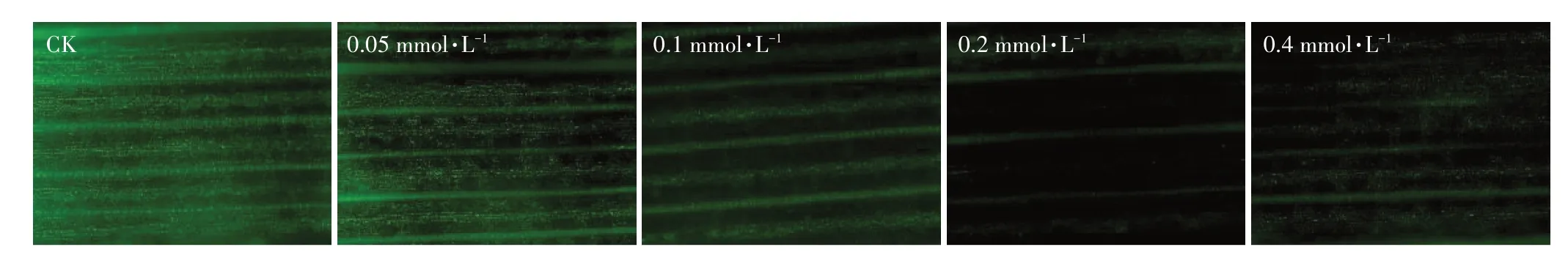

叶片组织中H2O2经染色后在488 nm 激发波长下发出绿色荧光,其强度与H2O2含量呈正相关。由图5可见,不喷施SAC 的CK 旗叶中的绿色荧光强度最强,表明叶片中H2O2含量最高,受As 胁迫程度最严重。随着SAC喷施浓度的增加,旗叶叶片荧光强度逐渐减弱,表明细胞中H2O2含量出现逐渐降低趋势。当喷施浓度为0.2 mmol·L-1时,旗叶叶片荧光强度最弱,表明此时旗叶叶片受As胁迫程度最轻。

图5 喷施SAC对水稻旗叶As胁迫的影响Figure 5 Effects of foliar application SAC on As stress in rice flag leaves

3 讨论

全球大约有50%人口以稻米为主粮[27],这一数字在我国进一步扩大到2/3[8]。稻米中As 主要以iAs 和二甲基胂酸(DMA)形态存在[6],因此膳食稻米是我国人群摄入iAs 的主要途径,占到总平均摄入量的60%[7]。叶面喷施技术是一种成本较低且易于大面积推广应用的降低稻米中重金属含量的农艺措施,目前开发出了硅肥[28]、锌肥[29]、小分子酸类[30]等多种类型重金属叶面阻控剂。SAC是蒜素的主要成分之一,有研究表明水培试验喷施SAC 可以显著降低镉对水稻幼苗的胁迫作用,在田间喷施可降低籽粒中Cd 含量[25]。但是喷施SAC 是否会降低水稻籽粒中总As含量及其潜在降低机制尚无报道。

禾本科植物的节具有复杂、有序的维管束结构,在矿质元素的转运、分配中起到关键作用[31-32]。水稻顶端第一节连接着旗叶和稻穗,从下层节间运输上来的矿质元素在顶端第一节中通过木质部维管束间的转运分配给旗叶和稻穗。水稻灌浆期,在顶端第一节中高效表达的Lsi6 转运子从通向旗叶的木质部膨大维管束流中高效卸载硅,在Lsi3转运子接力作用下把硅装载进连通稻穗的木质部弥散维管束中并继续向稻穗中转运[33]。有报道表明,当敲除Lsi6 转运子后水稻旗叶中的硅含量将显著增加,同时稻壳中硅含量显著降低[34],说明敲除Lsi6 转运子后显著降低了顶端第一节中硅从旗叶向稻穗中的分配,导致旗叶中硅含量增加而稻壳中含量降低。本研究中,喷施0.2 mmol·L-1的SAC后顶端第一节中Lsi3、Lsi6转运子编码基因表达水平与对照处理相比分别显著下调了36.3%和59.8%,水稻籽粒中总As 含量显著降低42.3%,旗叶中总As含量显著增加72.4%。据这一结果推测,喷施SAC 下调Lsi3、Lsi6 转运子编码基因表达水平可能同时降低了AsⅢ从通向旗叶的膨大维管束卸载能力以及向连接稻穗的弥散维管束装载能力,导致水稻籽粒中总As 含量出现显著降低而旗叶中总As 含量出现显著增加。同时由图3A 和图1A 中可见,当SAC 喷施浓度达到0.2 mmol·L-1时,Lsi3、Lsi6 基因下调幅度最大,当进一步升高SAC喷施浓度时两基因下调幅度反而出现显著减小趋势。与之对应籽粒中总As含量也在喷施0.2 mmol·L-1SAC 时达到最低值,说明0.2 mmol·L-1为最佳喷施浓度。

水稻吸收及向中柱运输硅和AsⅢ主要通过Lsi1、Lsi2 转运子。Lsi1 转运子属于NIP 亚支水通道蛋白,可以允许硅酸和AsⅢ渗透通过,抑制Lsi1 的表达将导致AsⅢ吸收的减少[14]。一般认为Lsi1是一种单向被动吸收转运子,但也有研究表明当水稻根在AsⅤ胁迫下Lsi1 可以向外部介质中排出AsⅢ,由此证实Lsi1 是一种双向AsⅢ转运子[16]。Lsi2 是一种内排性硅和AsⅢ转运子[17]。Lsi1 和Lsi2 都定位于水稻根系的内皮层和外皮层,但是Lsi1 位于远端 而Lsi2 位 于 近端[15,17]。Lsi2 通过消耗ATP 主动将AsⅢ向中柱方向运输,一方面在内皮层和外皮层中维持一种低AsⅢ浓度,另一方面形成的浓度差可驱动AsⅢ向内流过Lsi1 转运子。Lsi3 也是一个内排转运子,主要负责向木质部装载硅,该转运子主要在根部中柱鞘表达且没有极性,敲除Lsi3 导致水稻在低硅条件下吸收量减少[18]。在本研究中,当SAC 喷施浓度达到0.2 mmol·L-1时,Lsi1、Lsi2、Lsi3 转运子编码基因表达水平与CK 相比分别显著下调27.2%、23.8%和29.5%。这一结果表明,水稻根部对AsⅢ的吸收、向中柱方向的运输能力出现显著降低。同时Lsi3 基因显著下调可能预示着AsⅢ向根部木质部导管的装载能力也出现显著降低。在此情况下,水稻根部总As 含量与对照处理相比显著降低20.6%。

在重金属胁迫作用下,植物会启动自身抗氧化系统大量合成抗氧化酶消除体内超氧自由基、过氧化氢、单线态氧等造成植物氧化损伤的物质[35]。在本研究中,喷施SAC 后水稻旗叶中SOD 与CAT 活性与CK相比均出现显著增加趋势。当SAC 喷施浓度达到0.2 mmol·L-1时,旗叶中SOD和CAT与CK相比分别显著升高61.8%和105.3%,表明喷施SAC 增强了水稻自身抗氧化损伤能力,有助于解除As 胁迫。荧光显微观察也表明随着SAC 喷施浓度增加叶片中过氧化氢荧光强度显著减弱,表明过氧化氢含量显著减少。此外,将As 区隔进液泡中也是一种重要的植物解毒机制,该过程依赖PCs。在水稻细胞中,PCs巯基与As螯合形成的复合物被位于液泡膜上的OsABCC1 转运子区隔进液泡中储存起来,该过程是植物解毒的终极步骤[22]。PCs是一种由谷胱甘肽聚合而成富含巯基的多肽,由PCs 介导的重金属脱毒是植物和少数产生PCs生物体所特有的解毒机制。水稻中存在两种PCs合成酶即OsPCS1 和OsPCS2,其中OsPCS1 对As 具有较高的响应活性,而OsPCS2 则对镉等重金属的响应活性更高[24]。在本研究中,喷施0.2 mmol·L-1SAC 后,水稻旗叶中编码OsPCS1 和OsABCC1 的基因表达水平分别显著上调57.6%和61.0%,表明叶片中PCs 的合成量显著增加,同时向液泡中转运的PCs 结合态AsⅢ含量也显著增加。上述这些结果表明,喷施SAC可通过增加抗氧化酶活性和向液泡中储存AsⅢ达到降低As胁迫作用。

4 结论

(1)开花期喷施S-烯丙基-L-半胱氨酸(SAC)可以显著降低水稻籽粒中总As 含量,当喷施浓度为0.2 mmol·L-1时效果最佳。

(2)开花期叶面喷施SAC 可以显著缓解水稻As胁迫。

(3)开花期喷施SAC 显著下调了AsⅢ吸收和转运关键基因的表达水平,但是增加了向液泡中区隔As的基因表达水平,最终导致籽粒中总As含量显著降低。