广东自贸区促进了粤港货物贸易联系吗?

2023-08-09蔡一鸣叶世雄张乐洋

蔡一鸣 叶世雄 张乐洋

摘 要:中国内地21个自贸区承担的政策任务均可分为“成为对外开放高地”的共性任务和与各自地理位置相联系的特定任务。针对广东自贸区的特定政策任务,文章基于2005—2020年的省际面板数据,使用合成控制法评估了“促进粤港货物贸易联系”这一政策目标的效果。实证结果发现,广东自贸区的成立导致了广东省对港出口占比的持续减少,这意味着广东省商品出口对香港依赖程度的显著下降,粤港贸易联系并没有加深。基于世界贸易组织所提供的“直接贸易成本”的分析框架和粤港贸易中的特征事实,文章对这个令人意外的实证结果给出了一个关于“追赶与替代”的经济学解释:广东自贸区的持续建设、制度创新及其向全省的复制推广,推动了广东省在跨境贸易便利化和国际航运效率等方面的快速进步,缩小了与香港之间的差距,导致广东省出口企业选择“直接出口”的贸易成本显著下降了,于是广东省出口中原本需要借助香港转口的一个较大部分,被“直接出口”替代了。粤港贸易联系的“弱化”,说明粤港之间“前店后厂”的传统合作模式,随着广东省经济改革的快速推进,已经越来越不适应新的形势,粤港之间的合作路径和重心正在转移。

关键词:广东自贸区 粤港贸易 政策评估 合成控制法

DOI:10.19592/j.cnki.scje.401164

JEL分类号:F13, H41, R58 中图分类号:F752

文献识别码:A 文章编号:1000 - 6249(2023)07 - 096 - 16

一、前言

2013年上海自贸区成立以来,经过5轮扩容,中国内地已经有了21个自贸区,不仅覆盖东部全部省份,同时也兼顾了内陆、沿江和沿边地区。总体而言,这21个自贸区承担的政策任务可分为两个部分:其一、成为中国对外开放高地的共性任务,比如,大力推进投资贸易便利化、提升服务业开放水平等;其二、基于各自特殊地理位置的特色任务。关于后者,在国务院对各自贸区的定位中均有明确表述。比如,云南自贸区的特色任务之一是,成为我国面向南亚和东南亚的辐射中心和开放前沿;黑龙江自贸区的特色任务之一是,打造对俄罗斯及东北亚区域合作的中心枢纽;广东自贸区的特色任务之一是,实现粤港经济深度合作。粤港经济合作包括贸易、投资和金融等多個方面的合作。以货物贸易合作为例,至少包括粤港货物贸易联系、贸易商品检测以及通关便利化等方面。本文试图评估广东自贸区“促进粤港货物贸易联系”这一特定政策目标的效果。

自贸区是承载着国家重要发展目标的“制度创新试验田”。以广东自贸区为例,自2015年成立以来,几乎每个月都会出台新的规章和条例。1对自贸区内的各项政策进行准确、客观的评估,不仅可以检验其有效性,还可为未来的调整方向提供参考意见,因此具有特别重要的现实意义。基于这样一个现实导向,关于自贸区的政策效果评估,已经成为国内学术界的研究热点之一。

由于最后几批自贸区的设立时间较短,2018年前成立的3批自贸区成为国内学术文献中的主要政策评估对象。即便如此,大多数研究的样本时间不超过10年,而自贸区成立后的样本时间往往不超过3年。另外,各自贸区一般位于一座或几座城市的某些片区,各项政策在区内的积极作用往往存在一定时滞,在省内的溢出效果则会存在更长的时滞。而大部分研究往往使用省级数据,其结果就是一些自贸区的某些经济指标改善效果并不显著(刘秉镰、吕程,2018;汪文姣等,2019;武剑、谢伟,2019)。

并不是所有自贸区的政策定位和发展目标都包括经济增长。比如,在上海、广东和福建自贸区的政策任务中均没有提及经济增长。但是,很多文献都忽略了这一点,去评估上海、广东或福建自贸区的经济增长效应(谭娜等,2015;殷华、高维和,2017;王利辉、刘志红,2017;叶修群,2018;黄启才,2018;武剑、谢伟,2019;孙海波、陈建生,2021),有“无的放矢”之嫌。当然,也有一些研究专门评估自贸区特定政策的效果,比如,韩钰等(2020)和巴曙松等(2021)评估了上海自贸区的金融改革效果;支宇鹏等(2021)评估了所有自贸区城市产业结构升级的效果;司春晓等(2021)评估了所有自贸区城市的外资利用效果。

从研究方法的角度,合成控制法(Abadie and Gardeazabal.,2003;Abadie et al.,2010)、DID(双重差分法)、PSM(倾向值匹配法),还有Hisao et al.(2012)的反事实分析法,都是政策评估中的常用分析方法。从政策效果来看,自贸区的设立对研究者所选择的结果变量或者因变量大都产生了显著的影响,比如,促进了经济增长(谭娜等,2015;叶修群,2018;黄启才,2018;孙海波、陈建生,2021),提升了进出口贸易额(谭娜等,2015;项后军等,2016;王利辉、刘志红,2017;孙海波、陈建生,2021),扩大了固定资产投资(殷华、高维和,2017;刘秉镰、吕程,2018),加速了资本流动(项后军等,2016)等。

本文专门针对广东自贸区的“促进粤港货物贸易联系”这一政策任务,基于2005—2020年的省际面板数据,使用合成控制法检验“广东自贸区的成立是否促进了广东省商品出口对香港的依赖程度”。2与已有文献相比,本文的主要贡献包括以下两个方面:

第一、在“反事实框架”内,合成控制法以加权方式将没有受到干预影响的多个个体组合成一个“合成控制组”,因此对于结果变量处于领先地位的个体,一般难以找到控制组。本文的研究对象广东省是中国第一出口大省,如果直接使用出口量或对港出口比重等常见指标作为合成控制法中的结果变量,都无法找到拟合较好的“反事实组”,这大概是上述政策评估文献极少涉及广东自贸区进出口贸易的原因。本文使用“对港出口占比增长率”作为结果变量,解决了这一难题。另外,相对于已有文献,本文考虑的样本时间较长(为16年),特别是包括广东自贸区成立以来的6年时间,因此可以比较充分地考虑到政策时滞。

第二、本文得到一个令人意外的实证结果,即广东自贸区的成立造成了广东省出口对香港依赖程度的显著下降,弱化了粤港货物贸易联系。基于世界贸易组织所提供的直接贸易成本的分析框架,本文对这个实证结果给出了一个关于“追赶与替代”的经济学解释:即随着广东自贸区的持续建设以及各种制度创新不断地在全省其他地区复制,广东省的贸易便利化程度和国际航运效率越来越接近香港(国际转口贸易中心),导致出口企业“直接出口”的贸易成本下降了,于是广东省出口商品中越来越多的部分被“直接出口”了,广东省对香港的转口依赖程度就下降了。粤港贸易联系的“弱化”,只是说明粤港之间“前店后厂”的传统合作模式随着广东省经济改革的快速推进,已经越来越不适应新的形势,粤港之间的合作路径和重心正在转移。

本文余下部分安排如下:第二部分基于广东自贸区内关于粤港贸易的特色政策环境,提出研究假说;第三部分是实证方法与数据说明;第四部分分析实证结果;第五部分是对实证结果的稳健性检验;第六部分针对第四部分的实证结果提供一个经济学解释;最后部分是全文总结与启示。

二、促进粤港贸易的特色政策与研究假说

在广东自贸区成立前后的一段时间内,国家质检总局、交通运输部、海关总署和广东检验检疫局纷纷表示支持和“放权”。1在随后的实践中,这些“权利”陆续在自贸区成为现实中的政策措施,并很快被复制推广至全省乃至全国。下面,从交通、商品检测和海关合作等方面,介绍广东自贸区在促进粤港货物贸易发展方面的几项代表性政策,并基于这些政策背景提出研究假说。

对于粤港贸易而言,运输方面的利好政策既涉及到海运,也涉及到陆运和空运。2015年6月,交通运输部发布《关于在国家自由贸易试验区试点若干海运政策的公告》,允许外商在各自贸区设立合资和合作企业(股比不限),经营国内所有港口的国际船舶运输业务,并且在广东自贸区还有特别授权,即可以设立港澳独资企业。这一政策不仅是对香港投资者在航运物流业方面的开放,也无疑有助于满足香港贸易商在转口贸易中针对广东省商品的国际航运要求。2017年7月,广东自贸区创造性地实施了“深港陆空联运”模式,该模式较好地满足了出口货物从深圳前海理货到飞机启航的时间可控、航班可选、舱位可订等需求。据广东自贸区的统计,该模式可为出口企业节省1/3的物流成本和1/4的物流时间。2018年,该模式被升级为“离港空运服务中心”,致力于构筑粤港澳大湾区航空货运一体化的服务平台,不仅可为出口至香港的货物提效降费,还可综合运用广深两地的航空资源,让企业的出口物流选择更加便利和多元化。

在贸易商品检验检测方面的利好政策,涉及到原产地的认定和检测服务合作。在广东自贸区成立以前的2015年3月,质检总局就发出通知,要赋予港澳台贸易更加便利的措施。如果企业使用来自台湾省的原材料、半成品以及零部件加工品,应认定其符合原产地规则,即时发放海峡两岸经济合作框架协议(ECFA)下的原产地优惠证书。2016年4月,广东自贸区办公室印发关于降低国际贸易成本若干意见的通知。为了减少贸易中关于商品质量方面的争端,该通知表示“支持来自香港和澳门的检验检测机构在自贸区内设立检验鉴定机构,支持粤港澳三地机构率先在跨境电商领域开展检验和检测方面的服务合作,进一步扩大互认的范围”。

在粤港海关合作方面的利好政策,都是为了加速通关。2015年,广东自贸区实施“粤港跨境货栈”监管制度,实现了进境环节快速通关。与传统粤港转关操作相比,该监管制度既优化了海关监管程序,又为进出口企业节省了资源和成本,极大提高了物流转运效率(比传统操作快3—7个工作日)。2017年,广东自贸区推行了关于“CEPA1框架下粤港澳商品、食品等通关便利化”的诸多措施。比如,简化CEPA和ECFA项下商品原产地证明的提交标准和运输认定标准;创新三地海关合作的监管模式,采用一次申报、分批出境、前置进口食品检验程序及第三方采信等创新制度。

理论上,由于商品套购行为的存在,贸易品的国际价格差异一般不会太大,因此相对于贸易收益(贸易价格乘以贸易数量),贸易成本在涉及到贸易量决定的相关研究中得到了更多重视。对于既定的出口贸易收益,贸易成本越小,意味着贸易利润的增加以及贸易主体出口积极性的提高,最终会促进出口贸易的扩张。考虑到贸易成本对国际贸易活动的阻碍作用,世界贸易组织在《2019年世界贸易报告》中将“贸易成本对于一国决定是否开展贸易和贸易量的大小至关重要”这一命题,作为分析未来(服务)贸易格局变化趋势的一个“主要事实和结论”。可以肯定的是,中央政府和广东省政府关于专门促进粤港贸易的上述政策措施,以及其他一些改善基础设施、海关效率、财税负担和营商环境的支持政策,将会降低广东省出口企业对香港的出口贸易成本。2于是,我们可以得到一个可检验的研究假说:广东自贸区的成立促进了广东省商品出口对香港的依赖程度。

三、估計方法、变量与数据

(一)合成控制法

对经济政策效果的评估,本质上也属于因果识别的范畴。理论上,随机实验在因果识别方面具有最高的可信度。由于成本和道德伦理等方面的约束,随机实验在很多场合并不具有现实可行性。多元回归分析虽然简单易行,但是需要考虑的遗漏变量偏误往往要借助工具变量法解决内生性问题,而要找到合适的工具变量,外生性的条件非常苛刻且难以满足。于是,双重差分法和倾向值匹配法等准实验方法被大量应用于经济学的实证研究。然而,双重差分法在实证分析中也存在不少局限,比如控制组的选择往往具有主观性和随意性,控制组和处理组必须满足共同趋势假设等;而倾向值匹配法也无法解决由不可观察特征自选择问题造成的偏差。

由于上述定量分析方法的各种局限,基于“反事实分析框架”的合成控制法(Synthetic Control Method,SCM),其基本原理和操作步骤并不复杂,已经成为最近10多年社会科学领域影响较大的一种新兴研究方法。合成控制法源于Abadie and Gardeazabal(2003)有关西班牙巴斯克地区恐怖活动对其经济影响的研究,其数理原理并不复杂,国内有许多文献都做过详细介绍(王贤彬、聂海峰,2010;苏治、胡迪,2015;蒋建忠、钟杨,2018),此处不再赘述。合成控制法的核心思想是,以加权方式将没有受到干预影响的多个个体或个案组合成一个“合成控制组”,并确保在干预发生之前控制组和处理组具有尽可能相同的变化趋势,进一步地,如果干预发生后控制组和处理组之间在结果变量上的差别非常显著,就可推断干预变量与结果变量之间的因果关系。

相比于其他政策评估方法,合成控制法具有如下主要优势:其一、以数据驱动的透明方式对潜在控制组进行赋权以构建最优合成控制组,这样就可以避免控制组选择上的人为主观性;其二、对样本量的要求并不太高,理想情况下15个左右的案例就可以使用该方法(Abadie et al,2015;Gong and Rao,2016),因此其适用范围更广;其三、可以通过图形直观地呈现处理组和控制组在干预发生之前的相似程度以及干预之后的差别,并有比较严格的安慰剂检验方法保证实证结果的稳健性和有效性。考虑到上述优点以及本文的处理组只包括广东省一个个体,本文借鉴Abadie et al.(2010)的方法,通过最小化马氏距离(Mahalanobis distance)的方式来确定最优权重向量以构造最优合成控制组。

(二)变量选取与数据说明

为了排除2003年前后“非典事件”对各省影响程度不一致的干扰,本文选取2005—2020年期间的省际面板数据进行估计。为了得到比较干净的因果效应,合成控制法对控制组的要求就是,除了没有发生对结果变量产生影响的特殊外生冲击外,也不能受到与处理组相同或者类似的政策干预。在本文考虑的样本期间,在对外贸易方面,所有省份都受到了2008年金融危机和2020年新冠疫情的影响,因此特殊冲击的影响可以排除。另外,截止到2020年,全国有21个省市成立了自贸区,这些自贸区兼顾着中央政府的共性任务和特色任务。当这些自贸区实施各种特色政策,促进与特定国家或地区之间的贸易时,就可能会导致对“对港出口贸易”的挤出,从而影响到结果变量。因此,必须在控制组中排除在样本区间也成立了自贸区的省份。考虑到北京、湖南和安徽三个省市在2020年9月才成立自贸区,其政策效果不大可能“立竿见影”,所以进入“合成池”的控制组个体包括这3个省市加上10个没有成立自贸区的省份。进一步地,相关变量选取如下。

(1)结果变量。广东省作为中国第一贸易大省,其商品进出口总量已经连续35年位居全国首位,2020年占全国贸易总额的比重达 22%。如果只考虑对香港的出口,在最近20年里,广东省的年出口量占全国出口的比重均超过50%,是江苏省(对港第二大出口省)的至少4倍以上。因此,使用常见的贸易指标如对港出口量或对港出口比重作为结果变量,其他省份的任何组合肯定都无法较好地拟合广东省。本文使用“对港出口占比增长率”作为衡量“各省与香港贸易联系变化”的代理变量。“对港出口占比”指各省对港出口占其总出口的比重,反映了各省出口对香港的依赖程度或者对港出口在各省出口贸易中的重要程度,也反映了各省与香港之间的相对“贸易联系程度”,其增长率则反映了这一相对“贸易联系程度”的变化。计算这个增长率所涉及的各省出口数据,来源于国务院发展研究中心信息网的统计数据库1,并且使用“按境内货源地”这一统计口径。2

(2)预测变量。考虑到各省对港出口占比增长率这个指标包含了对香港出口贸易的因素,因此本文选择各省人均教育经费、专利申请受理数、第二产业增加值占比、政府支出占比、外商直接投资以及结果变量的滞后项作为预测变量。其中,人均教育经费和专利申请受理数分别衡量各省的人力资源和技术水平;第二产业增加值占比反映各省对出口商品的供给能力;外商直接投资反映各省加工贸易的发展水平;政府支出占比(政府支出/GDP)衡量各省政府对经济的干预程度,或者说衡量各省的制度环境。上述数据均来源于国务院发展研究中心信息网的统计数据库。为统一单位,将所有涉及货币的数据以人民币计价。

四、实证结果与分析

广东自由贸易试验区于2015年4月正式成立,因此我们将2005至2014年作为拟合预测变量的时间段,将2015至2020年的广东省作为处理组。运用合成控制法,本文得到如下估计结果。

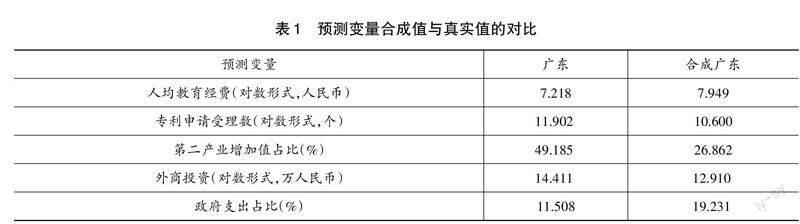

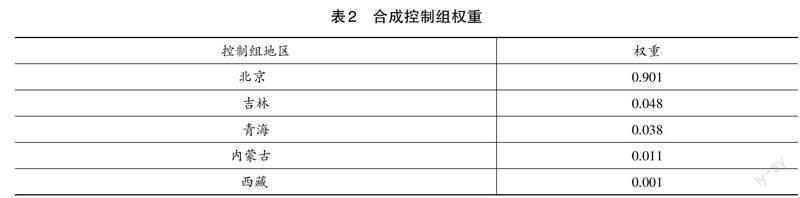

首先,比较广东省和合成控制组(合成广东)各个预测变量的值,可以发现总体上拟合效果还不错,特别是人均教育经费、专利申请受理数和外商投资3个变量的拟合效果更好(见表1)。拟合效果最差的是反映各省商品供给能力的第二产业增加值占比,这说明广东省的制造能力相对于其他一些省份具有强大的优势。

其次,合成广东由5个省市组合构成(见表2),其中,北京拥有的权重占据绝对优势,高达0.901。拥有非零权重的其他省份还包括吉林(0.048)、青海(0.038)、内蒙古(0.011)和西藏(0.001)。

其三,广东省和合成广东在“对港出口占比增长率”方面的变化轨迹(见图1)表明,广东自贸区的设立弱化了粤港贸易联系程度。在图1中,廣东自贸区设立之前(2015年之前),合成广东的“对港出口占比增长率”与广东省的真实值拟合效果较好,表明实际广东与合成广东的变化趋势具有较强的一致性。在广东自贸区设立之后(2015年至2020年),实际广东与合成广东的发展路径产生了明显偏差,并且,实际发展路径除了2020年(可能是因为新冠疫情所致),明显低于合成路径。

根据合成控制法的计算结果,自贸区的成立导致了广东省“对港出口占比增长率”在所有年份中均为负值(或为更大的负值),其年均值相对于合成广东下降了约48%(见表3)。这不仅意味着前文第二部分的假说并没有得到实证结果的支撑,而且还意味着广东省对港出口占比越来越低,也即粤港之间的贸易联系程度越来越弱了。

五、稳健性检验

为检验上述实证结果的有效性和稳健性,本文借鉴Abadie et al.(2010,2015)提出的安慰剂检验法和敏感性分析法,对第四部分中的实证结果进行进一步的检验。

(一)安慰剂检验

安慰剂检验包括假想处理时间的检验和假想处理组的检验。时间安慰剂检验的具体做法是改变政策的干预时期,检验在假想处理时间后是否存在显著的处理效应(安慰剂效应)。本文将广东自贸区的设立时间提前到2011年重新进行合成控制估计,结果如图2所示。可以看出,在虚拟的政策冲击时点2011年,以及2012年和2013年均没有显著的处理效应存在。这一结果排除了前述政策效应的偶然性,说明了基于2015年这一处理时间所做的分析是有效的。

排序检验法是一种假想处理组的安慰剂检验,其基本原理是假想所有省份均在2015至2020年受到与广东省同样的政策干预,然后计算所有省份政策干预后均方预测误差(MSPEpost)与干预实施前均方预测误差(MSPEpre)的比值。其中,均方预测误差(Mean Squared Prediction Error,简称MSPE)衡量了一个省份与其合成控制对象结果变量的拟合程度。

使用排序检验法时,我们希望处理对象在政策干预前具有较好的拟合效果,即MSPEpre值较小,同时在政策干预后具有较强的政策冲击效果,即MSPEpost值较大,从而均方預测误差比值较大。在这种比对方法下,如果广东自贸区的设立的确减弱了粤港之间的贸易联系程度,那么广东省在政策干预前后的MSPE比值应该显著高于其他控制地区。相对于Abadie and Gardeazabal(2003)最早提出的第一种安慰剂检验(凭肉眼观察所有个体的预测误差大小),该方法的优势在于无需人为剔除拟合程度较差的潜在控制组样本,且检验结果客观、准确。

排序检验的结果如图3所示,横轴是均方预测误差比值,纵轴是频数,也就是均方预测误差比值为某一个数时的省份数量。比如,这个比值最小(约为3)的省份有3个。很明显,广东省在政策实施前后的MSPE比值为最大,远高于其他省市,这意味着前面的实证结果是有效的:即在不同省市中随机进行类似于广东自贸区的政策干预,获得与广东省相同MSPE比值的概率仅为1/14=0.071。因此,在10%的显著性水平上,广东自贸区的成立对广东省对港出口占比增长率的负向影响是显著的。

(二)敏感性检验

借鉴Abadie et al.(2015)提出的敏感性检验方法,依次剔除初次合成中出现在权重向量里的省市,进行多次迭代来评估初次合成控制结果。在牺牲一定拟合优度的前提下,若迭代结果仍能反映初始合成控制结果的基本变化趋势,则说明了前文实证结果的稳健性。

依次剔除表2中列举的省市,重新进行合成控制估计,结果如图4所示。在2015年广东自贸区设立前,5次迭代的合成路径与真实广东路径基本一致;在自贸区设立后,5次迭代的合成路径均高于真实广东值,且与初始合成路径保持相同趋势。这说明初始合成控制结果并不会因为控制组的变动而发生较大变化。因此,广东自贸区的设立导致广东省对港出口占比增长率的减少效应是稳健的。

六、粤港之间的贸易故事:追赶与替代

在中央和广东省政府出台的关于“促进粤港货物贸易联系”的各项政策背景下,前面的实证结果的确有些“令人吃惊”。自1841年开埠以来,由于优越的地理条件、特殊的政治环境、先进的港口设施、便利的清关制度,以及贸易网络优势等,香港一直是远东乃至世界范围内的国际贸易中心,并在中国内地的对外贸易中发挥着重要的桥梁作用(沈克华、彭羽,2013;孔威,2017)。那么,广东省与香港之间的贸易到底发生了什么呢?

(一)广东省商品出口中的“变与不变”

根据国务院发展研究中心信息网的统计数据,广东省对香港的出口贸易自入世以来显现出快速上升的趋势,并于2013年达到最高值为1.7万亿元,随后开始逐年减少,至2020年仅为0.98万亿元。即使不考虑出现新冠疫情的2020年,2019年与2014年相比也下降了0.4万亿元。考虑到广东省的总出口贸易额自2015年以来并没有下降,甚至2020年相比2015年还增加0.67万亿元,广东省对香港出口额的显著下降就显得更加“令人意外”了。另一方面,广东省的对港出口占比也于2013年达到峰值,为37.4%,随后逐年下降,至2020年仅为18.9%。1这就意味着,不管是从出口额还是从出口占比的角度,粤港之间的贸易联系都在弱化。

粤港贸易联系程度的显著下降,是因为自贸区成立后广东省出口商品结构发生了显著变化吗?根据广东省统计年鉴的数据,在2014至2020年期间,广东省农产品出口份额一直维持在1.5%左右;作为主要出口商品的机电产品的份额也非常稳定,为68%左右;另一个主要出口种类高新技术产品的份额也维持在35%左右(见图5)。因此,商品出口结构不会是导致粤港贸易发生显著变化的原因。

根据香港政府统计处的数据,作为一个服务业特别发达的经济体,最近几年香港第三产业占GDP的比重都超过了93%,故其消费和投资中的绝大部分制成品都依赖于进口。根据潘圆圆(2021)的估计,在2014年至2018年期间,香港的自用进口为1500亿美元左右。而广东省在2014年至2020年期间对香港的出口减少了1022亿美元。基于以下几个事实和依据,我们推测广东省对香港出口中的减少部分主要来自转口贸易:其一、根据香港政府统计处的数据,与2014年相比,2020年香港的消费和投资之和增加了14%,即其自用进口在增加,而没有减少;其二、基于香港与广东省人均GDP之间的差异(2020年约为4∶1)以及重叠需求理论,香港的自用进口中来自广东省的商品应该只占极小一部分;其三、根据香港政府统计处的数据,2005年至2020年期间,中国内地出口至香港的商品中,60%以上属于转口贸易,这一比例最高时超过90%。另一方面,自中国内地改革开放以来,香港不断将制造业的加工环节转移到珠三角,将设计、财务、销售等环节留在香港,形成广东与香港之间的“前店后厂”模式,这种合作模式导致了粤港贸易的高速发展(陈广汉、刘洋,2018)。因此,基于香港与广东之间的紧密关系,可以推测粤港贸易中的绝大部分属于转口贸易。进一步地,广东省对香港出口占比的减少,就反映了广东省商品出口对转口香港依赖程度的下降。1

(二)直接出口与转口之间的选择

广东自贸区内的政策分为特色政策和共性政策。如前文第二部分所言,这些特色政策显著减少了广东省出口至香港的物流成本和时间成本等,肯定有利于促进粤港贸易联系,而前文的实证分析和贸易数据却显示,粤港之间的贸易联系在自贸区成立后反而减弱了。这意味着,是自贸区面向全球的(某些)共性政策而不是特色政策,导致了广东省商品出口对香港依赖程度的下降。进一步地,考虑到广东省商品出口总额在2015年至2020年期间还有所增加,这意味着广东省很多出口企业放弃了转口贸易,并选择了直接出口。

根据国务院发展研究中心信息网的统计数据,广东省商品出口的年平均增速在2005年至2014年期间高达9.8%,而在2015年至2020年期间仅仅为2.8%。在外部世界对广东省商品需求增长大幅放缓的背景下,贸易成本就会成为广东省出口企业决定贸易策略的重要考量因素。而转口贸易与直接出口之间的优化选择涉及到明显不同的贸易成本。那么,广东自贸区的成立从哪些方面改变了广东省出口企业的贸易成本呢?

考虑一个代表性的广东省出口企业,对于某个给定金额的出口商品,基于对贸易成本的考虑,在“从香港转口”和“放弃转口且直接出口”之间进行选择。关于贸易成本的测量,有间接法(Novy,2013)也有直接法。关于后者,世界贸易组织在《2019年世界贸易报告》中,将(双边)贸易成本直接分解为运输成本、信息和交易成本、信息通讯技术、贸易政策和监管差异以及政府治理质量共五个部分。进一步地,基于世界贸易组织所提供的这个直接贸易成本的分析框架,对于这家广东省出口企业而言,排除掉这两个选择中影响贸易成本的共同因素(比如国内的营商环境、信息通讯技术以及将货物运抵本国关境的运输成本等),选择“直接出口”和“从香港转口”的特有成本分别如下:

Centrepot = Tradegd-hk + Tradehk-w+Transport hk + Commission

Cexport = Tradegd-w + Transportgd + I&TC

在上面的两个等式中,Cexport 和Centrepot分别表示直接出口和转口香港时特有的成本。当其他条件一样时,哪种选择的特有成本越小,出口企业就会倾向于选择哪一种出口方式。

Tradegd-w和Tradegd-hk分别表示从广东直接出口至世界其他经济体(不包括香港)和从广东出口至香港的跨境贸易(过境)成本,而Tradehk-w表示从香港出口至世界其他经济体的跨境贸易成本,这一块成本对于广东出口企业而言,虽然不直接面对,但是肯定会被香港贸易商转嫁到总的贸易成本中。Transport是国际运输成本,上面的等式暗含着出口商需要承担国际运输成本,在转口贸易中香港贸易商也会将国际运输成本转嫁给广东省出口企业。Commission是香港贸易商向广东省出口企业收取的佣金,一些研究(Feenstra et al.,1999;黄卫平、赖明明,2015;潘圆圆,2021)估计其为中国内地出口额的25%左右,加上运费则达到30%。由于已经将Tradehk-w单独列出来,所以上述等式中的Commission不包括Tradehk-w。根据潘圆圆(2021)的估计,从2002年以来,香港从转口贸易中获得的利润率趋于下降。因此,我们推测,在2015年至2020年期间,香港贸易商向广东省出口企业收取的佣金(对于给定出口金额)相比于2015年以前的10个样本年份,不会趋于上升。

I&TC是信息和交易成本,具体包括直接出口时获取买方信息、了解进口国营商环境、获得合同和建立销售网络的成本。很明显,对于不同的企业,其信息和交易成本并不完全相同。同时,在同一企业发展的不同阶段,比如随着出口量的增加,其产品声誉不断积累以及学习效应的作用,该企业所面临的信息和交易成本一般会趋于下降。但我们并不认为信息和交易成本的下降1,是广东省“突然”在2015年至2020年期间大幅减少对香港转口依赖程度的充分条件。因为在最近30多年中,广东省一直是全国出口量最大的省份,出口量也一直在持续增长。虽然我们无法得到广东省出口企业的平均信息和交易成本数据,可以肯定的是,选择“直接出口”的广东省企业所承担的信息和交易成本没有理由会趋于上升(直接出口量在上升),并且这项成本也不会太高。

进一步地,不考虑广东自贸区不能改变的香港国际运输成本、从香港出口至世界各国的跨境贸易成本、佣金以及信息和交易成本,自贸区成立以来广东省的跨境贸易便利程度和国际运输效率发生了什么变化呢?在跨境贸易方面,因为前文第二部分中提到的各种利好政策的实施,转口香港的跨境成本(Tradegd-hk)肯定下降了。同时,从广东省直接出口至世界各经济体的跨境贸易成本(Tradegd-w)也肯定在显著下降。根据世界银行发布的《全球营商环境报告》(Doing Business)1,在最近几年中,香港与贸易直接相关的分指标“跨境贸易”(Trading across borders)2的世界排名经历了大幅下滑,从2014年的世界第2位(该项得分为95.36),降至2015年的第47位,之后有所回升,2019年回到第29位(该项得分为95.04)。这表明,从香港出口至世界其他经济体的跨境贸易成本(Tradehk-w),在2014年至2019年期间不仅没有改善,反而略有恶化。与之形成鲜明对比的是,中国内地在分指标“跨境贸易”方面的世界排名从2014年的第98位,大幅上升至2019年的第56位。世界银行营商环境报告中的中国数据仅来自北京和上海,但是作为广东自贸区所在的两个主要城市广州和深圳,其跨境贸易的便利程度至少不会差于北京和上海。一方面,广州和深圳的人口总数和面积少于北京和上海,但是最近10多年中的贸易额并不比北京和上海少3;另一方面,自广东自贸区成立以来,区内的贸易便利化指数4每年都在显著提升。

广东自贸区编制的贸易便利化指数包含4个指标,分别是口岸效率、通关环境、贸易功能转型和辐射带动效能。在自贸区成立一年后的2016年,该指数提升了27.53%,2017年同比提升2.33%,2018年提升17.9%,2019年提升7.25%,2020年提升7.13%。2021年,在國家发展改革委发布的《中国营商环境报告2021》(该评价体系对标世界银行评价指标)中,广州、深圳和珠海(广东自贸区所在的第三个城市)等21个城市在“跨境贸易”这个分指标上,一起成为全国标杆城市。5

在国际运输方面,根据2018年世界银行发布的《物流绩效指数报告》,6中国内地的物流绩效综合排名为世界第26位,其中“国际货运”分指标(可作为衡量国际运输成本的指标)评分为3.54,排名为第18位(2014年评分为3.5,排名为22);香港的综合排名是第12位,其中“国际货运”分指标评分为3.77,排名为第8位(2014年评分为3.58,排名为14)。这意味着中国内地和香港的国际货运效率都在稳步提升中,二者之间的差别并不大。考虑到世界银行发布的指数所反映的是中国内地的平均水平,以及广东省在经济和贸易领域的全国领先地位,广东省在物流绩效和国际货运方面的排名,应该高于中国内地的这个平均值。

事实上,中国(深圳)综合开发研究院曾使用与世界银行同样的方法测算过深圳的物流绩效水平——2014年深圳的综合排名为世界第18位,比中国在2018年的排名还高8个位次。另外,2017年以来,广东自贸区编制的航运发展指数(2017年开始发布)每年都在显著提升。该指数由基础设施、港口服务、航运服务和营商环境4项一级指标构成。2017年,该指数相对2016年提升了36.9%,2018年提升40.73%,2019年提升13.55%,2020年提升8.63%。

综合上述分析,对于我们所考虑的这家代表性的广东出口企业而言,选择转口香港时的特有贸易成本中,从广东出口至香港的跨境贸易(过境)成本肯定下降了,从香港出口至世界其他经济体的跨境贸易成本会略有上升,国际运输成本则趋于下降,而贸易佣金不大可能上升,因此,总的特有贸易成本可能上升也可能下降。而该出口企业在选择直接出口时的特有贸易成本中,由于广东省的跨境贸易和国际运输效率都在快速改善,因此这两项成本肯定在显著下降,而信息和交易成本不大可能上升,因此总的特有贸易成本会显著下降。

进一步地,我们认为广东省商品出口对香港转口依赖程度的显著下降,其实反映了一个关于“追赶与替代”的经济学逻辑:即以广州、深圳和珠海为首的广东省诸多城市(自贸区的诸多经验曾七次在全省复制推广)在跨境贸易便利化程度以及国际航运效率方面的快速进步,缩小了与香港之间的差距,导致广东省出口企业“直接出口”的贸易成本显著下降了。虽然我们没法得到“转口香港和直接出口”两种情形下的贸易成本数据,但是在世界贸易组织关于“直接贸易成本”的分析框架内,综合前文的实证结果以及广东省跨境贸易便利化程度和国际航运效率快速提升等方面的事实,可以推测出广东省(至少一部分)出口企业在直接出口情形下的贸易成本自2015年以来会显著下降,并低于转口香港情形下的贸易成本。于是,广东省出口中原本需要借助香港转口的一个较大部分,被“直接出口”替代了。

七、结论与启示

对外开放是我国多年来的基本国策。在党的十七大报告中,提出要进一步提升对外开放水平,并将“发展自贸区”上升为国家战略。到目前为止,已经成立的21个自贸试验区呈现出遍布东西南北中的全方位格局。所有这些自贸试验区除了承担促进投资贸易便利化、开放和发展现代服务业等共同政策目标之外,还分别承担了差别化的特定政策任务。比如,广东省的特殊任务之一就是,深化粤港经济合作。深化粤港经济合作涉及到包括促进货物贸易联系在内的多项合作。本文使用合成控制法评估了“促进粤港货物贸易联系”这一政策的效果,结果却发现自贸区的成立导致了广东省商品出口对香港的依赖程度显著下降,粤港贸易联系并没有加深。其经济学原因在于,广东自贸区的持续建设以及各项政策和制度的改革,显著地降低了广东省出口企业选择直接出口的贸易成本,并降低了对转口香港的依赖性。

需要强调的是,本文的实证分析仅考虑了粤港之间的货物贸易联系这一个方面,无法否定粤港经济合作在众多领域都得到了深化的事实。或者说,粤港贸易联系的弱化,只是说明粤港之间“前店后厂”的传统合作模式随着广东省经济改革的快速推进,已经越来越不适应新的形势,粤港之间的经济合作路径和重心正在发生转移。事实上,“粤港经济合作”除了包括粤港之间的货物贸易,还包括服务贸易、投资、金融、运输以及政府机构之间的合作等多个方面的内容。广东自贸区成立以来,在上述广泛领域内的经济合作均实现了“从无到有”的历史性突破。比如,从2016年开始,广州南沙片区推出针对港澳青年学生的“百企千人”实习计划,6年来至少推动了2000多名港澳青年学生来南沙实习交流,超过100多个港澳团队入驻粤港澳(国际)青年创新工场和“创汇谷”等平台;在金融领域,自贸区与香港共同开展了“香港+保税港区”飞机跨境转租赁的合作项目,2019年该合作项目在广州南沙片区成功试水,这一创新推动了飞机资产这样一类特殊要素在粤港澳大湾区内的自由流动。进一步地,未来的粤港经济合作仍然存在着广阔的拓展和深化空间,比如科技创新合作、高等教育合作以及高端服务业合作等。

广东自贸区成立以来,只有短短的几年时间,其在跨境贸易便利化和国际运输效率等方面的进步,已经深刻地影响了全省的出口市场结构。基于已经发生的“追赶和替代”的事实,随着广东自贸区的进一步建设和制度创新,深圳或者广州在未来也许会成为世界贸易中的另一个转口中心。

参考文献

巴曙松、柴宏蕊、方云龙、王博,2021,“自由贸易试验区设立提高了金融服务实体经济效率吗?来自沪津粤闽四大自贸区的经验证据”,《世界经济研究》,第12期,第3-21+132页。

陈广汉、刘洋,2018,“从‘前店后厂到粤港澳大湾区”,《国际经贸探索》,第11期,第19-24页。

韩钰、苏庆义、白潔,2020,“上海自贸区金融改革与开放的规则研究——阶段性评估与政策建议”,《国际金融研究》,第8期,第46-55页。

黄启才,2018,“自由贸易试验区设立对地区经济发展的促进效应——基于合成控制法研究”,《福建论坛(人文社会科学版) 》,第9期,第53-62页。

黄卫平、赖明明,2015,“香港与中国内地转口贸易的利益及地位分析”,《国际经贸探索》,第3期,第 64-71页。

蒋建忠、钟杨,2018,“合成控制法及其在国际关系因果推论中的应用”,《国际观察》,第4期,第84-103页。

孔威,2017,“香港对内地转口贸易实际来源与去向研究(1931—1936)”,《中国经济史研究》,第6期,第168-175页。

刘秉镰、吕程,2018,“自贸区对地区经济影响的差异性分析——基于合成控制法的比较研究”,《国际贸易问题》,第3期,第51-66页。

潘圆圆,2021,“中国香港对中国内地经济贡献评估——基于中间商佣金的测算”,《国际经济评论》,第2期,第161-176+8页。

沈克华、彭羽,2013,“离岸贸易与香港国际贸易中心地位的演变——兼论对上海国际贸易中心建设的启示”,《亚太经济》,第3期,第143-148页。

司春晓、孙诗怡、罗长远,2021,“自贸区的外资创造和外资转移效应:基于倾向得分匹配-双重差分法(PSM-DID)的研究”,《世界经济研究》,第5期,第9-23+134页。

苏治、胡迪,2015,“通货膨胀目标制是否有效?——来自合成控制法的新证据”,《经济研究》,第6期,第74-88页。

孙海波、陈健生,2021,“内陆自贸区促进地区经济增长的宏观效应——基于合成控制法的四川实证”,《财经科学》,第8期,第119-132页。

谭娜、周先波、林建浩,2015,“上海自贸区的经济增长效应研究——基于面板数据下的反事实分析方法”,《国际贸易问题》,第10期,第14-24+86页。

王贤彬、聂海峰,2010,“行政区划调整与经济增长”,《管理世界》,第4期,第42-53页。

王利輝、刘志红,2017,“上海自贸区对地区经济的影响效应研究——基于‘反事实思维视角”,《国际贸易问题》,第2期,第3-15页。

汪文姣、戴荔珠、赵晓斌,2019,“广东自贸区对粤港澳经济联系强度的影响效应评估——基于反事实分析法的研究”,《国际经贸探索》,第11期,第49-65页。

武剑、谢伟,2019,“中国自由贸易试验区政策的经济效应评估——基于HCW法对上海、广东、福建和天津自由贸易试验区的比较分析”,《经济学家》,第8期,第75-89页。

项后军、何康、于洋,2016,“自贸区设立、贸易发展与资本流动——基于上海自贸区的研究”,《金融研究》,第10期,第48-63页。

叶修群,2018,“自由贸易试验区与经济增长——基于准自然实验的实证研究”,《经济评论》,第4期,第18-30页。

殷华、高维和,2017,“自由贸易试验区产生了‘制度红利效应吗?——来自上海自贸区的证据”,《经济研究》,第2期,第48-59页。

支宇鹏、黄立群、陈乔,2021,“自由贸易试验区建设与地区产业结构转型升级——基于中国286个城市面板数据的实证分析”,《南方经济》,第4期,第37-54页。

Abadie, A. and Gardeazabal, J., 2003, “The Economic Costs of Conflict: A Case Study of The Basque Country”, American Economic Review, 93 (1): 113-132.

Abadie,A. ,Diamond, A. and Hainmueller, J., 2010, “Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California's Tobacco Control Program”, Journal of the American Statistical Association, 105(490): 493-505.

Abadie,A. ,Diamond, A. and Hainmueller, J., 2015, “Comparative Politics and the Synthetic Control Method”, American Journal of Political Science, 59(2): 495-510.

Abadie, A., Diamond, A. and Hainmueller, J. 2012, “Comparative Politics and the Synthetic Control Method”, American Journal of Political Science, 59(2): 494-510.

Feenstra, R.C. ,Hai W. W. and Wing, T., 1999, “Discrepancies in International Data: An Application to China-Hong Kong Entrepot Trade”, The American Economic Review, 89(2):338-343.

Gong, X. D. and Rao, M., 2016, “The Economic Impact of Prolonged Political Instability: A Case Study of Fiji”, Policy Studies, 37(4):370-386.

Hsiao, C. ,Ching, H. S. and Wan, S.K., 2012, “A Panel Data Approach for Program Evaluation: Measuring the Benefits of Political and Economic Integration of Hong Kong with Mainland China”, Journal of Applied Econometrics, 27(5): 705-740.

Novy, D.,2013, “Gravity Redux: Measuring International Trade Costs with Panel Data”, Economic Inquiry, 51(01) :101-121.

Has the Guangdong Free Trade Zone Promoted Merchandise

Trade Links between Guangdong and Hong Kong?

—Policy Evaluation Based on Synthetic Control Method

Cai Yiming Ye Shixiong Zhang Yueyang

Abstract:The policy tasks undertaken by the 21 Free Trade Zones in mainland China can be divided into common tasks of “becoming a highland of opening up” and specific tasks related to their respective geographical locations. In view of the special policy task of Guangdong Free Trade Zone, based on the inter-provincial panel data from 2005 to 2020, this paper evaluates the effect of the specific policy of “To deepen economic cooperation between Guangdong and Hong Kong” using the synthetic control method. The empirical analysis shows that, the establishment of the Free Trade Zone has led to the continuous reduction of the share of Guangdongs exports to Hong Kong, which means a rapid decline in the dependence of Guangdongs commodity export on Hong Kong, and the trade cooperation between Guangdong and Hong Kong has not been deepened.

This paper makes two main innovations as follows: First, within the “counterfactual framework”, the Synthetic Control Method combines multiple individuals that are not affected by the intervention into a “synthetic control group” in a weighted manner. Therefore, it is generally difficult to find a control group for individuals with leading outcome variables. The research object of this paper is Guangdong Province, which is the largest export province in China. If common indicators such as export volume or share of exports to Hong Kong are directly used as the outcome variables in the synthetic control method, it is impossible to find a good “counterfactual group”. This is probably the reason why the policy evaluation literatures rarely involves the import and export of Guangdong Free Trade Zone. This paper uses “growth rate of export share to Hong Kong” as the result variable to solve this problem successfully. In addition, compared with the existing literature, the sample time considered in this paper is longer (16 years), especially including the six years since the establishment of Guangdong Free Trade Zone, so the time lag of policy can be fully considered.

Second, this paper gets an unexpected empirical result, that is, the establishment of Guangdong Free Trade Zone has caused a significant decline in the dependence of Guangdongs exports on Hong Kong, weakening the trade cooperation between Guangdong and Hong Kong. Based on the analysis framework of direct trade costs provided by the World Trade Organization and the trade characteristics between Guangdong and Hong Kong, this paper proposes an economic explanation of “catching up and substitution” for this empirical result: that is, with the continuous construction of Guangdong Free Trade Zone and the continuous replication of various institutional innovations to other regions in the province, Guangdongs trade facilitation and international shipping efficiency are closer and closer to Hong Kong, so the trade cost of “direct export” has decreased. At last, more and more of Guangdongs commodities have been “directly exported”, and Guangdongs export dependence on Hong Kong has decreased.

The “weakening” of trade links between Guangdong and Hong Kong shows that with the rapid progress of economic reform in Guangdong Province, the traditional cooperation mode of “front store and back factory” has become increasingly unsuitable for the new situation, and the path and focus of cooperation are shifting.

Keyword:Guangdong Free Trade Zone; Guangdong-Hong Kong Trade; Policy Evaluation; Synthetic Control Method

(责任编辑:徐久香)

* 蔡一鸣(通讯作者),华南师范大学经济与管理学院,E-mail:fenasl@163.com,通讯地址:广州天河华南师范大学教师新村C座,邮编:510631;叶世雄,华南师范大学经济与管理学院;张乐洋,华南师范大学经济与管理学院。感谢责编老师以及外审专家的宝贵建议,文责自负。

1 广东自贸区总面积达到116.2平方公里,包括广州市南沙新区(60平方公里)、深圳市前海蛇口片区(28.2平方公里)、珠海市横琴新区(28平方公里)。

2 根据广东统计年鉴提供的数据,广东省每年从香港的进口额很小,2020年仅为对港出口额的2%,不超过200亿元。

1 2018年3月,根据新的国务院机构改革方案,将国家质检总局的职责整合,组建中华人民共和国国家市场监督管理总局,并将原国家质检总局的出入境检验检疫管理职责和队伍划入海关总署。

1 CEPA指内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排。

2 根据香港政府统计处的数据,在最近10多年,中国内地对香港的出口中有相当一部分(30%以上)属于香港外发中国内地加工并从中国內地进口的货品。因此有利于从香港进口的政策措施,也至少是间接有利于对香港的出口。

1 数据网址:http://www.drcnet.com.cn/www/int/。

2 该数据库还提供了“按经营单位所在地”统计的各省出口数据。这种数据与“按境内货源地”统计的结果差别很大。并不是所有企业都可以直接出口,故“按经营单位所在地”统计的各省出口数据,包括了很多外省企业委托出口的部分。“按境内货源地”统计的出口数据,反映了各省生产和出口的真实状况,所以本文使用这一类数据。

1 基于2014年的国内外形势,我们认为2014年广东省对港出口额和对港出口占比的下降,是由某些偶然因素导致。

1 并且可以肯定的是,这些减少的转口贸易中的绝大部分,也没有转化为以香港贸易商为中间人的离岸贸易。因为香港统计处的数据显示,2019年与2014年相比,香港的离岸贸易也减少了5215亿港元。

1 同时,电子商务技术的发展也会降低企业的该项成本,并促进跨境电商贸易额的增长。根据中国海关的统计数据,与2016年相比,2020年广东省跨境电商进出口总额的增幅为217亿美元。

1 世界银行每年的报告以前一年的数据为样本。2021年,世界银行停止了该报告的发布。

2 该分指标包括进、出口中Documentary compliance(文件合规)和Border compliance(边境合规)两个方面所涉及到的时间和费用。该指标的改善,意味着贸易时间和费用的减少,或者贸易成本的减少。

3 北京的年贸易额与广州差不多,而上海的年贸易额和深圳大体相当。

4 广东自贸区除了发布贸易便利化指数,还发布跨境金融指数、航运发展指数和投资便利化指数,这些指数分别由广东自贸区办公室分别会同海关广东分署、清华大学、深圳前海创新研究院和广州航运交易所研究编制,并且分别对标国际贸易规则、世界银行营商环境指数、全球金融中心指数和新华·波罗的海国际航运中心发展指数等国际高标准评价体系。

5 最近20多年中,广州、深圳和珠海的贸易额占广东省比重一直高于50%。

6 2018年,世界银行最后一次发布该类报告。