种出来的制度:水稻种植、集体行动与地权稳定性

2023-08-09洪炜杰罗必良

洪炜杰 罗必良

摘 要:一项制度能否得以延续,取决于该制度有用性和利益协调性两个方面。水稻种植的劳动特征内生出了村庄内部集体行动的需要,强化了农户之间的利益相关性,使得农地调整得以持续发生,从而降低了地权的稳定性。文章通过构建演化博弈模型推导农户利益相关性如何影响农地调整发生的概率,结合CLDS2014年201个村庄样本讨论水稻种植对地权稳定性的影响。研究结果表明:(1)水稻种植能够显著提高村庄农地调整发生的概率。与其他村庄相比,以水稻种植为主的村庄,其农地调整发生的概率显著更高,获得农地确权证书的农户比例则显著更低,因而,水稻种植村庄的地权稳定性更低。(2)机制检验发现,水稻种植村庄的宗族文化更加活跃。相应地,宗族文化活跃的村庄地权稳定性受到破坏的概率更高。(3)农业机械对农业劳动力的替代,弱化了集体行动的必要性,从而降低了地权不稳定的可能性。在考虑各种可能存在的内生性问题之后,主要结论依旧稳健。文章认为,农地制度“植根”于农业的生产特性及其耕作文化,因此农地调整有其存在的合理性。随着耕作方式的改变,尤其是农业机械化对水稻种植劳动模式的替代,农地调整的现象将会逐渐消失,地权的稳定性将不断得到提高。

关键词:水稻种植 集体行动 农地调整 农地确权 地权稳定性

DOI:10.19592/j.cnki.scje.402219

JEL分类号:Q15, Z13, Q18 中图分类号:F301.1

文献标识码:A 文章编号:1000 - 6249(2023)07 - 001- 20

一、引言

产权是关于财产的权利,是稀缺资源条件下谁具有使用资源的权利,或者破坏规则时的相关惩罚。因此,产权也被定义为关于物的人和人之间的关系。巴泽尔(1997)将产权区分为法律权利和财产权利,前者是指国家凭借其暴力的比较优势,通过法律的形式将资源的权益赋予某一产权主体,后者则是从实际占有的角度进行讨论。尽管法律权利受到国家强制力的保护,但是由于知识不完全和执行成本的约束,法律权利通常都是不完全的,存在法律界定以外的剩余价值(哈特,1998)。法律層面的赋权并不能保证财产层面权利的充分执行,财产权利还受到社会认同和个人行为能力的影响(罗必良,2014)。法律权利既不是财产权利的必要条件也不是充分条件,在既定的法律权利界定下,产权的边界依旧存在模糊性,受到产权实施的影响。因此,在交易费用不为零的现实世界中,尽管产权的初始界定会影响资源配置的最终情况,但是产权主体能够凭借自身的产权实施能力,改变产权实际运行的边界,并由此获得潜在经济利益。由此,产权不稳定可能是产权主体为了获得潜在利益对产权的实施结果。

自家庭承包制确立以来,中国地权政策趋向于赋予农民更加完整的土地权利(陈锡文等,2009;Luo,2018)。在经营权方面,1985年中央1号文件规定“任何单位都不得再向农民下达指令性生产计划”,农户拥有较为充足的自主经营决策权。在流转权方面,由原先只允许农户在小组内部流转农地逐步放开,到随后多个中央1号文件大力鼓励农地流转,再到目前的“三权分置”,农户能够充分自主地进行农地经营权的流转。在稳定性方面,国家政策法规做出了持续的努力,从1984年规定土地承包期15年不变,到1993年11月中共中央和国务院发布《关于当前农业和农村经济发展的若干政策措施》,要求在第一轮承包到期后,将承包期再延长30年,并要求在承包期内实施“增人不增地,减人不减地”的政策。2003年《农村土地承包法》规定“承包期内,发包方不得调整承包地”。2009年中央政府开始新一轮的农地确权试点工作,十九大宣布“第二轮土地承包到期后再延长三十年”。

然而,政策层面对强化地权的要求,在实践中并没有得到彻底的执行和落实。1998年《中华人民共和国土地管理法》要求给予农民30年承包经营权的书面文件。2003年的《农村土地承包法》要求集体和农民必须签订承包合同和土地承包经营权证,以稳定土地承包关系。但调研发现,许多农户家庭不仅没有获得任何法律文件,对其被赋予的法律权利也难以了解(Jin and Deininger,2009),改变土地承包关系进行农地调整的现象普遍发生,威胁农地产权的稳定性。Wang et al.(2011)的调查发现,从1998年到2008年,有42%的村庄经历过农地的重新分配。叶剑平等(2010)对中国17个省的研究表明,34. 6%的村庄在“30年不变”之后依然进行过农地调整。

部分文献试图对农地调整进行机理上的解释。其中,最为流行的是公平假说,即农村土地调整最基本的目的在于保证村庄地权的公平性以及农民的生存需要(冯华超等,2018;Brandt et al.,2004)。鉴于农村土地集体所有制中成员权的平等性,因此,一旦农户家庭人口发生变化,村庄就会产生调整农地重新分配的需要。也有文献认为是大饥荒经历使得农民更具有公平偏好,从而更倾向于具有公平意义的农地均分制(洪炜杰、罗必良,2020)。洪炜杰、罗必良(2019)进一步从宏观政策的冲突性角度进行解释,认为农业税的征收压力要求村干部通过农地调整将土地分配给具有更多家庭劳动力的农户,保证村庄粮食产出以完成纳税任务。因此,产权实施受到其他宏观制度的约束,两者实施目标的冲突性使得地权制度的实施结果大打折扣。从这个角度看,农地调整可能也是村干部完成政策任务的一种手段(Brandt et al.,2004)。然而,该理论假说并不能对2006年取消农业税后农地调整继续发生的现象做出有效的解释。随后,罗必良、洪炜杰(2019)试图从政治关联的角度进行补充研究,认为农地调整对于村干部集团的有利性是农地调整发生的主要动因之一,因此,村干部为了使得和自己具有政治关联的农户获得更多的土地而影响村庄地权的稳定性。

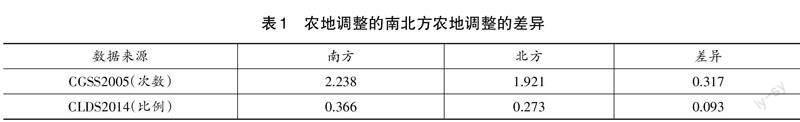

但是,上述假说仍然不能够解释一个重要的现象:相对于北方,南方地区农地调整更频繁,地权更不稳定。地权稳定性存在显著的南北差异。如表1所示,中国综合社会调查(CGSS)2005年的数据显示,从家庭承包制确立到2005年,南方农户经历过农地调整的平均次数约为2.238次,而北方农户经历的调整次数为1.921次。中国劳动力动态调查(CLDS)2014年的数据则表明,2003年之后,南方经历过农地调整的村庄比例比北方高约了9.3个百分点。因此,农地稳定性不仅仅在时间维度是不同的,在空间分布上也存在差异,而后者尚未受到相关文献的关注。

本文试图从水稻种植的角度为农地产权稳定性的南北差异提供一个逻辑解释。实际上,不仅是地权稳定程度,中国众多社会文化现象都存在着明显的南北差异性。社会生产方式和分工模式决定着社会的组织方式与文化传统,农业生产方式构成诸多上层建筑的经济根源(Scott,2017)。已有研究表明,中国南北方经济发展进程的不同以及社会文化所表现出来的多样化特征,能够从南北稻麦种植的差异性中得到解释(鲁西奇,2014),如信任模式(丁从明等,2018),妇女社会地位(丁从明等,2020),市场化水平(丛胜美等,2022),甚至集体主义精神与个体主义精神(Talhelm et al.,2014)等等。本文认为地权稳定性的南北差异源于农作物种植的不同,其中,南方在长期的水稻种植过程中产生了集体行动的需要,强化了不同农户之间利益的关联性,诱导一致性行动的发生,进而提高农地调整的概率,降低了地权稳定性。南方水稻种植的集体协作构成了农地产权不稳定的经济根源。

本文可能的边际贡献在于:(1)发现农地稳定性不仅仅会随着时间变化而变化,同时也存在空间分布上的差异,相对于北方,南方農地调整的现象更为普遍,其地权稳定性较低。(2)论证了农村土地制度是内生于种植结构所衍生出来的社会文化,为地权不稳定的延续提供一个可能的根源性解释。本研究对产权理论和制度安排相关理论具有补充性作用。

二、分析框架

(一)前提性设定

制度安排可以分为两种,分别是正式制度和非正式制度。其中,正式制度是国家或者政府凭借其暴力优势所制定的法律法规等;非正式制度则是经济主体在长期互动中所形成的博弈均衡,比如习俗、惯例等。正式制度并不必然决定非正式制度,两者之间存在“中立”“互补”“替代”和“冲突”等多种关系(沃依格特,2016;Waylen,2014)。在既定的法律政策框架下,实际运行的制度仍然可能存在多种形态。制度具体实施情况还与制度主体试图获得潜在利益的意图密切相关,并受到其行为能力的影响。因此,制度主体总是偏好于能够为自己带来更多经济利益的制度安排。

然而,经济主体的多样性及其偏好的差异性,决定了在同一制度安排下不同主体的收益是不同的。一种制度安排实际上确定了一种利益分配方式,每个个人都会为了自己的利益去寻求对自己最有利的制度安排,但是个人理性并不代表团体理性,制度实施过程中不同主体之间的利益可能存在冲突(Lin,1989)。因此,即使制度安排能够改善某一群体的潜在收益,这种制度并不必然能够成为该社区具有支配地位的制度安排。罗必良(2014)从产权强度的角度论证了制度安排的稳定性取决于三个方面,分别是法律赋权,行为能力和社会认同。显然,三者在不同情境下对制度安排的决定性是不同的,其执行的成本也存在差异。其中,法律赋权不可避免地面临着因监督困难和契约不完全所导致的高昂执行成本,而个体通过其行为能力试图维持对自己有利的制度安排则必须面对在与团体利益不一致时,其他个人试图改变制度边界的挑战。可以认为,能够被社会认同的制度安排,其运行成本是最低的。因此,一项制度安排得以长期存在,关键在于其能否协调不同个体或群体的利益,从而能够引致集体的一致性行动。

综上,制度安排能否得以延续取决于两个必要条件。一是该制度能否为某一主体带来潜在经济效率的改善或者满足某一决策目标,即制度的有用性;二是制度安排是否符合大多数人的利益,诱使集体产生一致性的行动,决定了该制度的利益协调性。农地调整作为一种产权制度安排,其能否延续同样需要满足有用性和利益协调性两个性质,即满足农业生产的需要以及协调农村社区成员之间的利益关系。

(二)种植结构和农地调整制度的有用性

家庭联产承包责任制以均分制为核心,主要目的在于保证土地分配的公平性,因此,农村土地分配往往是在均分基础上,按照远近肥瘦对土地进行搭配。这种产权界定方式会产生两种可能的后果,其一,随着村庄人地关系的变化,村庄就有内生农地调整分配的需求(Kung,1995)。其二,造成农户家庭承包地分布格局的细碎化(许庆等,2008),不利于农业的连片经营。在劳动力非农转移的背景下,劳动力价格快速上升,通过种植劳动力需求低或者利用机械替代劳动成为农业生产经营的发展趋势。然而,大型农业机械作业是和连片规模化农业种植格局相互匹配的,过度的农地细碎化不利于农业机械化的使用,但通过土地流转达到连片规模经营又因涉及多个经营主体而不得不面临高昂的交易费用。通过农地调整的方式进行农地置换达到连片经营,是符合村庄集体公平原则和提高农业经营效率的产权实施方式。

然而,农地调整本身内生着利益的冲突性,在农地调整重新分配的过程中,人口增加的家庭会获得更多的土地,而人口减少的家庭则可能会失去土地。在村庄土地数量一定的情况下,农地调整是一个零和博弈,任何一次农地调整中,不同类型的农户的得失是不同的,因而难以产生一致性的集体行动。因此,更重要的问题是,农地调整过程中利益受损的农户为何会同意进行农地调整?或者说,农地调整得以发生的可能性为何存在?

(三)水稻种植、集体行动与农地调整的利益协调性

农村社会生活围绕着“农”展开,即农地和农业。农民的长期利益也来自两个方面,分别是农地资源获得和农业生产经营。就第一个方面而言,关键是能够在土地分配中获得更多的土地。就第二个方面而言,如何解决季节性劳动力不足是农业生产的关键。村庄社会生活的多维性决定了这两者的核算并非独立,而是相互关联的。因此,农地分配和农业生产之间可能存在“占补平衡”的关系,农民在农地调整中让步,其可能的目的是换取其他农户在农业生产中的帮忙,尤其劳动强度大、需要农户之间相互协作的作物更是如此。因此,种植作物的特性对农地调整发生的可能性具有重要的影响。

经济基础决定上层建筑,种植作物的特性对文化、行为的塑造逐渐受到学界的关注(Qian,2008;Talhelm et al.,2014;Ruan et al.,2015;Ang and Fredriksson,2017)。不同于其他作物种植,水稻种植具有两个显著的特点,其一是对水热的需求更高,其二则是劳动的强度更大(Talhelm and English,2020)。前者要求水稻种植的地方需要有大型的灌溉措施,因而在传统农业社会中,水稻种植对集体行动具有更高的需求;后者要求在农忙的时候,各农户之间需要通过相互协作,才能缓解劳动力的短缺问题,因而使得农户之间的关联程度更高。这也是已有研究发现水稻种植会影响南北方信任半径并导致合作文化差异的原因。

问题是,与水稻种植相关联的灌溉设施,作为公共产品,其供给往往会面临囚徒困境。对此,农户如果采取单独行动获得的净收益通常会低于集体合作所能够获得的收益。于是,如何构建一种协调集体行动的制度对于公共产品能否顺利供给是至关重要的。由此,可能演化出两种结果,其一是诞生出以某个能人或团体为代表的政府形态,用强有力的行政命令协调集体行动以保证公共产品的供给(鲁西奇,2014);其二则是利益相互关联的农户形成小团体以保证自己小团体的公共产品的供给。费孝通在《乡土中国》中指出,水利设施供给的需要在一定程度上塑造了农民聚村而居的格局,几个农户定居在一起不仅仅利于农业生产上的协作,同时也在包括婚丧嫁娶、生老病死等日常生活各个方面相互交织成利益相关的“团体”,其中又以地缘亲缘天然形成的宗族成员之间的关系最为紧密。如果某个农户在公共产品供给过程中选择搭便车,团体内部其他成员可以在其他农业生产和农村生活中选择中断与这个农户的合作,以此遏制搭便车行为的发生。青木昌彦(2001)发现日本德川时期的村庄在集体灌溉过程中,如果有农民偷懒或者不参与村庄公共物品的供给,则其他成员會在农村社会其他重要活动中排挤他。可以认为,水稻种植对公共产品的需求更容易塑造以具有密切利益相关的宗族团体之间的集体行动。或者换一种说法,农村社会宗族文化的形成在一定程度上源于农耕社会中公共产品供给的需要,水稻种植的特性塑造了村庄的宗族文化。

可见,水稻种植因集体行动的需要使得成员之间的利益关系更加密切,农户之间利益更加相关。从表象来看,即农民之间更加关心彼此的利益。而从博弈的角度看,即不同农户之间的博弈具有关联博弈的特点。农户的利益相互关联使得农户做出更加符合集体利益的行为以谋求高于自身单独行动时所能获得的利益,并表现在农村社会生活中的其他方面,包括农村土地的分配上。因此,如果单独从农地调整的角度看,由于每次土地分配都有农户能够从集体中获得土地,而部分农户必须将土地归回集体,不同农户在农地调整中的利益目标是不兼容的,因此无法达成一致性的行动。但从关联博弈的角度看,如果农户为了在土地分配中获得更多土地而不考虑其他农户的利益,则其他农户可能在农业生产或者日常生活中选择不和该农户合作,使得该农户在整个关联博弈中得不偿失。因此,水稻种植使农户之间利益更加紧密,致使农户在农地分配中的行动更加趋于一致。下文将结合关联博弈的相关知识推演分析水稻种植如何影响农地调整的发生。

(四)水稻种植与农地调整:一个演化博弈模型

1. 独立决策下的博弈均衡

首先假设农户在农地调整中的决策目标是使得家庭人均土地面积尽可能地多。进而假设村集体一共有[N]单位土地,两户农户,分别是A和B,每户农户有1单位人口,因此,A和B人均耕地都是[N2]。在本轮农地调整中,农户A的家庭人口没有变化,而农户B家庭人口增加了[ε],因此农村的总人口变为(2+[ε])。在农地调整过程中,农户可以选择调整也可以选择不调整,只有两个农户都同意进行农地调整,农地调整才会发生。如果农地重新进行调整,则A,B家庭人均耕地面积变成[N2+ε];如果农地不调整,则A农户的家庭人均耕地面积依旧是[N2],而农户B家庭人均耕地面积变为[N2(1+ε)]。农户A和B的博弈矩阵如表2所示。易知,农户A的理性选择是“不调整”,而农户B的理性选择是“调整”,纳什均衡为(不调整,调整)。由于双方没能达成一致的决定,因此该村庄农地调整不会发生。

2. 关联博弈下的均衡

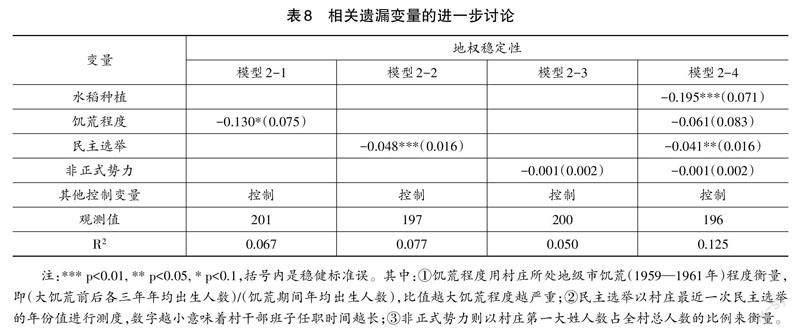

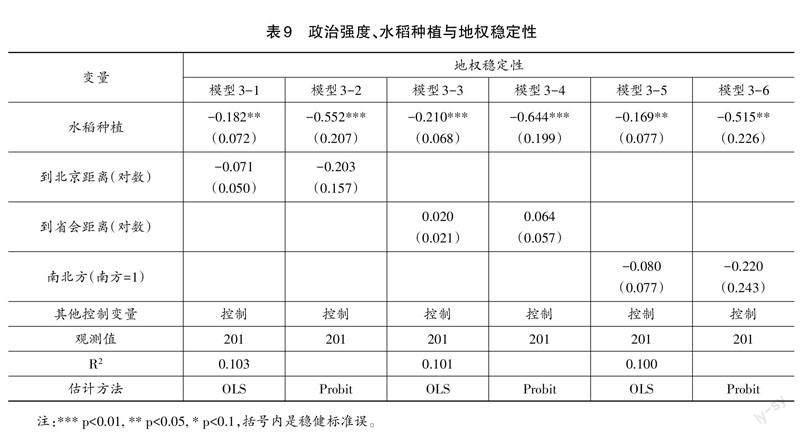

进一步假设,农户的利益不是独立核算的。当农户的决策不同时,在其他维度的博弈也将会终止,包括季节性的帮工,公共产品的供给,甚至是日常生活中的互助。因此,当两个农户的博弈策略不同时,彼此在其他方面的合作收益会受到损害。为了简单起见,将利益损失假设为对土地权益的损害,因此农户只能得到[(1?y)]份的土地。博弈矩阵如表3所示,当农户B选择不调整策略时,农户A会选择不调整,因此(不调整,不调整)是一个纳什均衡。而当农户B选择调整策略时,农户A的选择是不确定的,取决于[N2+ε]和[N2(1?y)]的相对大小。当[N2+ε 3. 群体博弈均衡 上述分析表明,在关联博弈的情况下,农户可能选择调整也可能选择不调整。农村土地调整是村集体的决策,因此进一步借助演化博弈模型分析农户群体的选择,并假设农户会选择让自己的收益高于平均水平的博弈策略。进而将农村中的农户分为两种类型,第一是A类农户,第二是B类农户。假设A类农户选择调整的概率为[xA],选择不调整的概率为([1?xA])。同样,B类农户选择调整的概率为[xB],则选择不调整的概率为([1?xB])。A,B两类农户选择调整与否的期望收益和对方的选择密切相关。 即随着合作收益或者不合作损失[y]的变大,农村集体决定不进行农地调整的概率降低,相应地,即农地调整的概率提高。由上文可知,水稻种植是一种需要集体协作的作物,因而,如果农户之间不进行合作,以水稻为主要粮食作物的村庄,农户不合作所导致的损失会更大。因此,以水稻为主要粮食作物的村庄发生农地调整的概率更高,地权稳定性会更低。地权不稳定植根于农业生产的需要,和水稻种植所衍生的集体协作方式密切相关,农地产权是“种”出来的制度。 三、数据、模型与变量 (一)数据来源 本文所使用数据来自中山大学中国劳动力动态调查(CLDS)2014年的数据。CLDS通过对中国城市和农村的村居进行两年一次的追踪调查,包含了劳动力个体、家庭和社区三个层次的追踪和横截面数据。社区层面主要调研社区的土地制度、政治文化、经济社会等;家庭层面主要调研家庭的人口结构、家庭财产与收入、家庭消费、农村家庭农业生产和土地情况;个体层面则集中在教育、就业和幸福感等方面的现状和变迁为核心。根据研究需要,本文只使用农村样本中村庄层面的样本。CLDS的村庄样本有225个,在剔除关键变量缺失值之后,本文实际使用的村庄样本为201个。 (二)模型设置与变量选择 其中,[i]指第[i]个村庄,[Stability]指地权稳定性,自2003年以来该村庄如果没有发生农地调整,则赋值为1,否则赋值为0;[rice]指水稻种植,如果该村庄第一主产或者第二主产粮食为水稻则赋值为1,否则赋值为0;[X]为其他控制变量,包括户均耕地面积、村庄姓氏个数、务农劳动力占比、是否有非农产业以及农户户数,主要变量如表4所示。从表4可知,地权稳定性的均值为0.677,表明自2003年《农村土地承包法》出台之后,全国仍然约有1/3的村庄经历过农地调整,农地调整并没有因农地制度改革的进一步推进而消失。 (三)农户种植结构 根据CLDS的样本,分析各种主要粮食作物村庄的占比。从表5可以发现,以水稻为第一主产粮食的村庄最多,占了所有村庄的45.81%,其次是小麦,占了35.48%,再次是玉米,占比为15.48%,土豆只占了1.29%。以玉米作为第二主产粮食的村庄最多,占比达到56.48%,其次是小麦,为19.44%,稻谷为9.26%,地瓜为4.63%,土豆为1.85%。水稻、小麦和玉米都是中国主要的粮食作物。 表6统计了第一二主产粮食是水稻或非水稻的村庄在2003至2013年发生农地调整的情况。可见,对于主产粮食是水稻的村庄,发生农地调整的比例为0.420,而主产粮食不是水稻的村庄发生农地调整的比例为0.273,两者相差0.147,且在5%的水平上显著。从而表明,水稻种植的村庄农地调整发生的概率要显著高于非水稻种植村庄。 四、实证结果及分析 (一)基准回归:水稻种植与地权稳定性 表7汇报水稻种植与地权稳定性的关系。其中,模型1-1利用OLS模型进行回归,模型1-2利用Probit模型进行回归,并汇报平均边际效应。两类回归的结果是相似的。OLS的估计结果显示,水稻种植的系数为-0.206,在1%的水平上显著,说明第一第二主产粮食是水稻的村庄,地权稳定程度更低。如前所述,水稻种植所依赖的水利灌溉及其集体行动,使得农民之间的利益更加紧密相关,因此农户在做决策的时候必须考虑其他农户的利益,这使得农户更可能采用一致性的行动而更可能发生农地调整,其地权稳定性相对较低。 控制变量方面,户均耕地面积越高,农地调整发生的概率越低,地权稳定性越高。农地调整的主要目的在于调整人地关系,当农地资源越丰富,则进行农地调整的内在需求就会越低。具有非农产业的村庄农地稳定性更低,其可能原因在于农村在发展非农产业的过程中,部分耕地转化为建设用地所引起的重新分配土地的需要。 (二)内生性讨论 1. 遗漏变量1:基于已有文献的讨论 相关文献认为饥荒严重程度、民主选举以及非正式势力等变量会影响农地调整的发生,威胁到地权的稳定性(洪炜杰、罗必良,2020;Brandt et al.,2004),如果这些变量会影响到村庄对粮食作物的选择,那么水稻种植可能并不是村庄地权不稳定的深层原因,即表7的估计结果可能因为遗漏重要变量而出现偏误。为此,表8中模型2-1至模型2-3分别控制村庄的饥荒程度、民主选举和非正式势力对农地调整的影响,模型2-4则在控制上述三个变量的基础上,进一步观察水稻种植对地权稳定性是否具有显著的影响。结果显示,饥荒程度越严重的地方,在后期进行农地调整的概率越高,地权稳定性越低;最近一次選举的年份越接近,地权稳定性显著越低,上述两个结论和已有研究是类似的,即村庄所经历的饥荒程度和民主选举都会影响村庄的农地产权制度选择,不过第一大姓人数占比对村庄农地稳定性并不具有显著的影响。模型2-4显示,在控制上述三个变量之后,水稻种植的系数为-0.195,且在1%的水平上显著,说明在考虑已有文献所讨论的关于农地稳定性的其他因素之后,水稻种植对地权稳定性的依旧具有高度显著的影响。 2. 遗漏变量2:政策执行强度的影响 水稻种植集中在南方,南方离政治中心较远,如果南方对于土地分配“生不增、死不减”政策的执行情况更加宽松的话,也可能会出现水稻种植和地权稳定性之间呈现负相关的关系。为了降低这类遗漏变量的影响,表9在模型3-1和模型3-2中控制各村庄所在市到北京的距离,在模型3-3和模型3-4中控制各村庄所在市到所在省省会的距离,在模型3-5到模型3-6中控制该村庄位于南方还是北方,且分别用OLS和Probit模型进行估计。结果表明,在考虑遗漏变量之后,水稻种植对地权稳定性依旧具有显著的负向影响,即排除一些政策执行层面和地理层面可能存在的因素之后,种植水稻的村庄地权更不稳定的结论还是稳健的。此外,在考虑水稻种植之后,到北京距离、到省会距离以及是否在南方,地权稳定程度不存在显著差异。 3. 工具变量法的估计结果 村庄的粮食种植选择和村庄很多因素有密切关系,除了上文所讨论的遗漏变量之外,仍可能存在遗漏其他重要变量的内生性问题。考虑到水稻种植对光热具有很高的要求,因此,温度和降雨量会影响到该地区的水稻种植情况。由于本文讨论的地权不稳定是由农地调整引起的,农地调整往往在短时间内就能够完成,受到自然天气状况影响的可能性较低,因而温度和降雨量符合相关性和排他性假设,是合适的工具变量(丁从明等,2020)。 本文利用2003到2013年该村庄所在市年均温度和年均降雨量作为水稻种植的工具变量,估计结果如表10所示。表10中模型4-1和模型4-2分别是两阶段最小二乘法的第一阶段和第二阶段,模型4-3和模型4-4分别是IV-Probit模型的第一阶段和第二阶段。第一阶段的结果显示,总体上,年均降雨量越多的地方越可能种植水稻,而年均温度过高则反而越可能会降低村庄种植水稻的可能性。第二阶段显示,在考虑内生性问题之后,2SLS模型中水稻种植的系数为-0.453,在1%的水平上显著,而IV-Probit模型中水稻种植的系数为-1.352,同样在1%的水平上显著。考虑内生性后,水稻种植的回归系数是OLS和Probit模型回归结果的2倍,方向相同,且高度显著。2SLS的相关检验显示,第一阶段F值为27.016,大于经验值10,因此工具变量是弱工具变量的可能性比较低。内生性检验的p值为0.044,说明存在一定程度的内生性,过度识别检验的p值为0.393,不拒绝工具变量是外生的原假设。因此,本文所使用的工具变量是有效的,从而说明种植水稻的村庄地权稳定性会更低。 4. 测量误差问题 以村庄第一或者第二主产粮食是否为水稻作为核心解释变量可能存在的问题是,如果个别村庄的主要粮食作物发生了改变,则本文的核心解释变量可能存在测量误差,因此进一步利用《中国统计年鉴》2003—2013年均水稻占总播种面积的比例以及占粮食播种面积的比例作为本文的核心解释变量1,估计结果如表11所示,其中模型5-1和模型5-3利用OLS进行回归,模型5-2和模型5-4利用2SLS进行回归。表11利用的工具变量是省层面2003-2013年均的降水量和年均温度。OLS估计结果显示,水稻占总播种面积比例的系数为-0.079,在1%的水平上显著,水稻占粮食播种面积比例的系数为-0.075,同样在1%的水平上显著,说明水稻种植比例越高,则村庄的地权稳定性越低。 考虑工具变量之后,模型5-2和模型5-4中的水稻占总播种面积比例和水稻占粮食播种面积比例的系数分别是-0.072和-0.067,都在1%的水平上显著,和OLS估计结果非常接近。第一阶段工具变量的系数都高度显著,说明温度和降水会影响该省的水稻种植比例,且第一阶段F值都超过经验值10,说明存在弱工具变量问题的可能性比较低,过度识别检验显示这两个工具变量是外生的可能性比较高。因此,工具变量符合相关性和外生性假设,是合适的工具变量。内生性检验的p值都大于0.1,说明村庄层面的农地调整和省级层面的水稻种植情况不存在明显的内生性问题,因此OLS的估计结果是可信的。即考虑水稻种植的测量误差之后,水稻种植对地权稳定性仍旧具有显著的负向影响。 (三)安慰剂检验:是“地理”在起作用吗? 值得注意的是,基于南稻北麦的种植格局,水稻种植主要分布在南方,因此本文可能面临的另一个挑战是,水稻种植这个变量和南方这个变量存在一定的重叠性,这可能会导致水稻种植这个变量衡量的是南方的其他特性,而不是水稻种植本身。值得说明的是,从表9模型3-5和模型3-6可以发现,在加入南北方虚拟变量之后,水稻种植依旧非常显著地影响着地权稳定性,而南北方虚拟变量却不显著,这两个模型在一定程度上说明对地权稳定性起作用的是水稻种植本身,而非其刚好处于南方。为了进一步排除地理因素带来的困惑,本文选择一个替代性的分析策略,即选择同样是南方地区,但其种植方式不需要集体协作的作物,以此对水稻种植进行安慰剂检验。显然,如果这类作物对地权稳定性不存在显著的影响,则可以在一定程度上说明,作用于地权地稳定的是水稻的种植特性,即水稻种植使得农户之间的利益关联更加紧密,而不是因为水稻刚好主要生长在南方。 根据这一思路,本文在模型中加入甘蔗种植这一变量。和水稻类似,甘蔗主要种植在南方,但是不同的是,甘蔗对灌溉设施的需求没有水稻高,甘蔗在村庄中的种植也没有水稻那么普遍,且更多地是通过雇佣工人,而不是农户之间的相互帮助解决农忙时的劳工短缺问题。因此,不同于水稻,甘蔗种植并没有强化农户之间利益的相互依赖性。表12中模型6-1分析各省甘蔗种植面积对地权稳定性的影响,模型6-2同时加入水稻种植和甘蔗种植面积,模型6-3则是考虑到这两种作物种植可能存在内生性,以省年均温度和降水量作为工具变量,并利用2SLS进行回归。模型6-4到模型6-6和模型6-1到模型6-3类似,主要是将甘蔗种植面积替换为各省甘蔗种植的百分比。结果显示,从模型6-1到模型6-6中,甘蔗种植面积和甘蔗种植百分比的系数都不显著,因此甘蔗种植对地权稳定性并没有显著的影响。此外,考虑甘蔗种植之后,水稻种植对地权稳定性依旧具有显著的影响。因此,对地权稳定性其作用的主要是水稻种植本身,而不是水稻种植恰好处于南方地区。 (四)进一步的稳健性检验 本文分别从替换被解释变量、替换解释变量、替换工具变量以及替换估计模型等不同的方面进行稳健性检验。结果见表13。 1.替换被解释变量:如果种植水稻的村庄更偏好不稳定的地权,那么该村庄对旨在固化产权的农地确权制度的需求会更低,在种植水稻的村庄农地确权的进度应该会更慢。模型7-1的被解释变量为村庄已经获得确权证书的农户比例,并利用2SLS进行估计,从估计结果看,水稻种植的系数为-0.271,且在1%的水平上显著,说明水稻种植的村庄,农地确权的进度是相对较慢的,这从另一个角度验证了本文的逻辑。 2.替换解释变量:模型7-2中第一主产粮食是水稻则将水稻种植赋值为1,否则赋值为0。利用2SLS进行回归的估计结果显示,水稻种植的系数为-0.414,在1%的水平上显著,估计结果和前文模型2-2是类似的,即第一主产粮食是水稻的村庄地权稳定性会更低。 3.替换工具变量:温度和降水对水稻种植的作用可能是相互影响的,模型7-3将工具变量替换成这两个变量的交互项[年均降雨量(对数)×年均温度(对数)]。估计结果显示,第一阶段工具的系数为0.048,在1%的水平显著,且第一阶段F值为23.807,因此该工具变量是弱工具变量的可能性比较低;内生性检验的p值为0.438,说明不存在明显的内生性问题,因此OLS的估计结果是可靠的。第二阶段中水稻种植的系数为-0.334,在10%的水平上显著,同样显示水稻种植能够显著降低村庄的地权稳定性。 4.替换估计模型:由于水稻种植和地权稳定性之间主要存在的内生性问题是遗漏重要变量,因此进一步利用处理效应模型进行稳健性检验,估计结果如模型7-4所示。水稻种植的系数为-0.465,在5%的水平上显著。lambda值为-0.186,但不显著,因此OLS的估計结果是可靠的。 (五)基于秦岭—淮河分界线样本的再估计 中国地域辽阔,为了尽可能地降低遗漏重要变量的影响,文章进一步考虑分布在秦岭—淮河分界线两边的样本。秦岭-淮河分界线附近的村庄,除了种植结构有所不同之外,在气候、地理、人文各方面的相似度比较高,有利于构造类似自然实验的数据结构,得到更加可靠的估计结果。具体地,本文只保留秦岭-淮河线穿过的七个省份的样本。这七个省份分别是:四川、甘肃、陕西、湖北、河南、安徽、江苏。并利用OLS和2SLS进行估计,结果如表14所示。估计结果和前文是类似的,即水稻种植会显著降低地权稳定性。 (六)机制检验 1. 水稻种植、集体行动与地权稳定性 本文研究的逻辑前提是水稻种植对集体行动的需求更高。传统农村社会具有“差序格局”的秩序特点,具有血缘亲缘的同宗族农户之间的利益更加紧密相关(王文涛,2006),天然地更容易形成集体行动(赵沛,2008)。基于此,以是否有宗族组织衡量农村社会的集体行动(Peng,2004;Peng,2010),估计结果见表15。模型9-1估计结果显示,水稻种植的系数为0.129,在5%的水平上显著,即以水稻为第一或者第二主产粮食的村庄,形成宗族组织的可能性更大。模型9-2估计结果显示,宗族组织的系数为-0.151,在10%的水平上显著,说明具有宗族组织的村庄,农地调整发生的可能性更高,地权稳定性越低。由此,种植水稻的村庄,进行集体活动的可能性更高,农地调整发生的概率也更高,地权相对更加不稳定。 2. 农业机械化对地权稳定性的影响 如果说农地调整源于水稻种植的集体协作,那么,随着机械化水平的提高将有可能弱化农户集体协作的必要性,从而降低农地调整发生的可能性,提高地权的稳定性。为了验证这种机制,表15在模型9-3中加入村庄农业机械化变量(如果村庄存在农业机械服务即赋值为1,否则赋值为0)。考虑到水稻种植可能存在内生性,因此利用年均降雨量和年均温度作为水稻种植的工具变量,并结合两阶段最小二乘法进行回归。估计结果显示,水稻种植的系数和前文的估计结果(模型4-2)相近,而农业机械化的系数为0.202,在1%的水平上显著,表明在其他条件不变的情况下,具有农业机械服务的村庄,其地权稳定性程度更高。模型9-4中,则在模型9-3的基础上,加入水稻种植和农业机械化的交互项1。结果显示,水稻种植的系数依旧显著为负,而交互项的系数为正,尽管不显著但系数的绝对值较大(实际上,工具变量法在一定程度上会降低估计的精确性,使得标准误变大),但在一定程度上说明,农业机械化在水稻种植区对于地权稳定的强化作用更大。这从另一个角度说明,农户之间协作的需要内生了农地调整,农地调整是协调农户集体行动的工具性手段,从而说明地权不稳定是集体行动的结果。 五、结论与讨论 制度安排或制度变迁的时空差异及其根源,一直是学界关注的重要话题。中国的农村土地制度无疑提供了重要的观察样本。众所周知,农地调整是中国农地制度安排中的重要现象,也是中国农村土地产权不稳定的主要表现。即使在中央政府反复强调稳定农村土地承包关系、强调在承包期内实施“增人不增地,减人不减地”政策之后,农地调整依然普遍存在。学界对此予以了持续而广泛的关注,其中,维护地权的公平性所导致的农地调整,是主流文献的基本共识。但已有文献忽视的一个重要现象是,为什么在“土地集体所有、家庭承包经营”的统一制度安排中,中国南方地区的农地调整频率要显著高于北方,南方的地权稳定程度要低于北方?为此,本文试图从水稻种植的角度为地权稳定性的南北差异提供一个一致性的逻辑解释,从而验证农地制度安排是“种”出来的理论假说。 利用CLDS2014年201个村庄样本数据,结合相关计量模型进行实证检验,在考虑各种可能存在的内生性问题之后,研究结果表明:(1)水稻种植能够显著提高村庄农地调整发生的概率,以水稻为第一或者第二主产粮食的村庄,其地权稳定性会更低;类似地,水稻种植会降低农地确权推进的速度,水稻种植村庄获得农地确权证书的农户比例相对于其他类型的村庄少约27.1%。(2)水稻种植村庄的宗族文化更加活跃,相应地,宗族文化活跃村庄的地权稳定程度会相对更低。(3)机械化发展会提高地权的稳定性,农业机械对农业劳动力的替代,弱化了集体行动的必要性,降低了农地调整发生的可能性,提高农地产权的稳定性。 本文的发现意义:在农地产权制度安排中,通常认为地权稳定性能够改善经济效率,而地权调整则有助于改善公平,但已有文献普遍忽视了土地利用尤其是农作物种植特性所发挥的内生性作用。一项制度能否得以延续,关键取决于该制度是否具备有用性和利益协调性两个方面。本文发现,农地调整的发生与农作物种植方式密切相关。在南方,人地关系的紧张和水稻种植所要求的协助互助决定了农地调整的有用性,而水稻种植所衍生的集体协作决定了农地调整的利益协调性。因此,农地调整机制和水稻种植是紧密关联的,这也是相对于北方而言,南方农地调整现象更为普遍的重要根源。可以认为,农地制度特性是“种”出来的,是特定的农业种植方式及其约束条件下,村庄社会维持农户集体协作的制度性工具。 本文的现实意义:农地调整的延续内生于村庄的农业经济基础,是农民集体博弈协调后的选择结果,具有其情景依赖性与存在的合理性。农地调整可能随着村庄种植结构或种植方式的改变而发生变化,尤其是随着农业机械化水平的不断提高,农地调整将可能逐渐式微,农地产权将日渐趋于稳定。由此可以认为,农地调整具有历史阶段性。因此,充分利用农地确权的制度红利,大力开展农田整治,强化农业基础设施(尤其是灌溉)等公共物品的供给,鼓励农地经营的连片种植,提升农业的机械化水平,应该是抑制农地调整并改善地权稳定性的重要政策选择。 参考文献 巴泽尔,1997,《产权的经济分析》,上海:上海人民出版社。 陈锡文、赵阳、陈剑波、罗丹,2009,《中國农村制度变迁60年》,北京:人民出版社。 丛胜美、耿鹏鹏、罗必良,2022,“市场化、南北差距及其根源——基于作物性质的政治经济学考察”,《南方经济》,第1期,第1-18页。 丁从明、董诗涵、杨悦瑶,2020,“南稻北麦,家庭分工与女性社会地位”,《世界经济》,第7期,第3-25页。 丁从明、周颖、梁甄桥,2018,“南稻北麦、协作与信任的经验研究”,《经济学(季刊)》,第1期,第579-608页。 费孝通,2013,《乡土中国(修订本)》,上海:上海人民出版社。 馮华超、卢扬、钟涨宝,2018,“论土地调整的合理性与必要性——兼论土地制度改革的方向”,《西北农林科技大学学报(社会科学版)》,第1期,第10-17页。 哈特,1998,《企业、合同与财务结构》,上海:上海三联书店。 洪炜杰、罗必良,2020,“饥荒经历,地权偏好与农地调整”,《中国农村观察》,第2期,第100-116页。 洪炜杰、罗必良,2019,“制度约束、农地调整和劳动力非农转移”,《江海学刊》,第2期,第94-101页。 Loren Brandt、李果、黄季焜、Scott Rozelle,2004,“中国的土地使用权和转移权:现状评价”,《经济学(季刊)》,第3期,第951-982页。 鲁西奇, 2014,《中国历史的空间结构》,广西:广西师范大学出版社。 罗必良、洪炜杰,2019,“农地调整、政治关联与地权分配不公”,《社会科学战线》,第1期,第60-70页。 罗必良,2014,“农地流转的市场逻辑——‘产权强度-禀赋效应-交易装置的分析线索及案例研究”, 《南方经济》,第5期,第1-24页。 青木昌彦,2001,《比较制度分析》,上海:上海远东出版社。 斯蒂芬·沃依格特,2016:《制度经济学》,北京:中国社会科学出版社。 王文涛,2006,“汉代民间互助保障的主体——宗族互助”,《学术交流》,第11期,第172-175页。 许庆、田士超、徐志刚、邵挺,2008,“农地制度、土地细碎化与农民收入不平等”,《经济研究》,第2期,第83-92页。 叶剑平、丰雷、蒋妍、罗伊·普罗斯特曼、朱可亮,2010,“2008年中国农村土地使用权调查研究——17省份调查结果及政策建议”,《管理世界》,第1期,第64-73页。 赵沛,2008,“两汉的宗族土地所有制与宗族的生产组织职能”,《学习与探索》,第6期,第224-227页。 Ang, J. B. and P. G. Fredriksson, 2017, “Wheat Agriculture and Family Ties”, European Economic Review, 100: 236-256. Jin, S. and K. Deininger, 2009, “Land Rental Markets in the Process of Rural Structural Transformation: Productivity and Equity Impact from China”, Journal of Comparative Economics, 37(4): 629-646. Kung, J.K., 1995, “Equal Entitlement versus Tenure Security under a Regime of Collective Property Rights: Peasants Preference for Institutions in Post-reform Chinese Agriculture”, Journal of Comparative Economics, 21(1): 82-111. Lin, J.Y., 1989, “An Economic Theory of Institutional Change: Induced and Imposed Change”, Cato Journal, 9(1): 1-33. Luo, B. L., 2018, “40-year Reform of Farmland Institution in China: Target, Effort and the Future”, China Agricultural Economic Review, 10(1): 16-35. Peng, Y. S., 2004, “Kinship Networks and Entrepreneurs in China's Transitional Economy”, American Journal of Sociology, 109(5): 1045-1074. Peng, Y. S., 2010, “When Formal Laws and Informal Norms Collide: Lineage Networks versus Birth Control Policy in China”, American Journal of Sociology, 116(3): 770-805. Qian, N., 2008, “Missing Women and the Price of Tea in China: The Effect of Sex-specific Earnings on Sex Imbalance”, Quarterly Journal of Economics, 123(3): 1251-1285. Ruan, J. Q., Z. Xie and X. Zhang, 2015, “Does Rice Farming Shape Individualism and Innovation?”, Food Policy, 56: 51-58. Scott, J. C., 2017, Against the Grain: A Deep History of the Earliest States, New Haven: Yale University Press. Talhelm, T. and A.S. English, 2020, “Historically Rice-farming Societies Have Tighter Social Norms in China and Worldwide”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(33): 19816-19824. Talhelm, T., X. Zhang, S. Oishi, C. Shimin, D. Duan, X. Lan and S. Kitayama, 2014, “Large-Scale Psychological Differences Within China Explained by Rice Versus Wheat Agriculture”, Science, 344(6184): 603-608. Wang, H., J. Tong, F. Su, G. Wei and R. Ran, 2011, “To Reallocate or Not: Reconsidering the Dilemma in China's Agricultural Land Tenure Policy”, Land Use Policy, 28(4): 805-814. Waylen, G., 2014, “Informal Institutions, Institutional Change, and Gender Equality”, Political Research Quarterly, 67(1): 212-223. The System is Planted: Rice Planting, Collective Action and Land Rights Stability Hong Weijie Luo Biliang Abstract: Rice planting endogenously induces the need for collective action, strengthens the relevance of interests between farmers, and thereby reduces the land rights stability. This paper constructs an evolutionary game model to deduce how the coordination of interests of farmers affects the probability of farmland reallocation and discusses the impact of rice planting on the stability of land rights based on 201 village samples from CLDS of 2014. The results show that: first, rice planting can significantly increase the probability of farmland reallocation in villages. Compared with other villages, villages where rice are mainly food crops have a significantly higher probability of farmland reallocation, and the proportion of farmers who have obtained farmland certificates is significantly lower, therefore, rice planting weakns the land rights stability; second, the mechanism test shows that the clan culture in rice-growing villages is more active, accordingly, villages with active clan culture are more likely to undergo unstable land tenure; third, the substitution of agricultural machinery for agricultural labor weakens the necessity of collective action, thereby increasing the land rights stability. The main conclusions of this article remain robust after considering various possible endogenous issues. The main contributions of this paper are as follows. First, we discuss the possibility of agricultural land reallocation under different circumstances from the perspectives of individual independent game, associated game and group game. This paper provides an explanatory analytical framework for China's rural land reallocation by using evolutionary games. Second, this study provides a possible explanation for the north-south difference in agricultural land rights, making up for the lack of explanations for the spatial distribution of agricultural land reallocation in related studies. In the institutional arrangement of agricultural land rights, it is generally believed that the stability of land rights can improve economic efficiency, while the reallocation of land rights can help improve equity, but the existing literature generally ignores the endogenous role of land use, especially the characteristics of crop planting. We fill in the gaps in this literature. It can be considered that the characteristics of the agricultural land system are “planted”, and it is an institutional tool for rural society to maintain the collective cooperation of farmers under the specific agricultural planting method and its constraints. The findings of this paper have significant implications. The continuation of farmland reallocation is endogenous to the agricultural economic foundation of the village, and it is the result of the choice after the coordination of the collective game of farmers, which has the rationality of its existence. Farmland reallocation may change with changes in village planting structure or planting methods, especially as the level of agricultural mechanization continues to increase, farmland reallocation may gradually decline, and farm property rights will gradually become more secure. It can be considered that the reallocation of agricultural land has a historical stage. Therefore, making full use of the institutional dividends of farmland titling, vigorously carrying out farmland consolidation, strengthening the supply of public goods such as agricultural infrastructure (especially irrigation), encouraging contiguous planting of farmland management, and improving the level of agricultural mechanization are the keys to curbing agricultural production and important policy options to improve the security of land tenure. Keywords: Rice Planting; Collective Actions; Farmland Reallocation; Land Titling; Land Rights Stability (責任编辑:谢淑娟) *洪炜杰,华南农业大学经济管理学院,E-mail:hwj@scau.edu.cn,通讯地址:广东省广州市天河区五山路483号,邮编:510642;罗必良(通讯作者),华南农业大学国家农业制度与发展研究院,E-mail:luobl@scau.edu.cn,通讯地址:广东省广州市天河区五山路483号,邮编:510642。感谢匿名审稿人的意见,作者文责自负。 基金项目:本文受国家自然科学基金青年项目“非农转移、代际转换与农地撂荒发生机理研究”(72203064)、国家社会科学基金重大项目“乡村振兴与深化农村土地制度改革”(19ZDA115)、广东省社科规划青年项目“农地撂荒的发生机理及其政策启示: 基于农户承包地规模的考察 ” (GD22YGL20)资助。 1由于部分市只记录粮食作物的播种面积而没有水稻的播种面积,所以本文选择省级层面的数据。 1考虑到水稻种植可能存在内生性而导致该交互项同样存在内生性问题,因此工具变量法中通过利用农业机械化分布和年均降雨量、年均温度相乘,生成另外两个工具变量。