微电极系统在海洋地球化学课程教学实践中的应用

2023-08-09刘宝林刘畅杨娟李琦

刘宝林 刘畅 杨娟 李琦

摘 要:海洋地球化学是海洋地质学、海洋化学相结合的一门边缘交叉科学,主要研究海洋中化学物质的含量、分布、形态、转移和通量的学科。海洋地球化学课程教学中涉及海洋沉积物-水界面化学元素的分布、迁移等知识内容,往往因为空间分辨率要求高、内容抽象、不容易观测等问题,使课堂教学效果受到很大的影响。该文进行相关教学方法改革与探索,利用课程课堂教学与先进的微电极现场观测系统相结合,再加课后小组讨论、分析、总结等教学手段。实现对海洋沉积物-水界面进行实时高精度微米级的观测,使学生了解海洋沉积物-水界面位置处微米尺度的碳循环过程观测及其矿化降解通量的计算方法,强化学生对碳循环和碳减排等课程思政要素的了解,营造良好教学氛围,取得良好的教学效果。教学方法的探索表明将先进的科研仪器投入到本科教学中,可以极大地调动学生的学习积极性,保证课程教学的效果。

关键词:海洋地球化学;微电极系统;碳循环;思政要素;教学效果

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)22-0106-05

Abstract: Marine geochemistry is an interdisciplinary science between marine geology and chemistry, and mainly focuses on the study of the content, distribution, morphology, transfer, and flux of chemical substances in the ocean. In the teaching of Marine Geochemistry, there are some difficult problems related to the high space-resolution, abstract contents, and being hard to be observed in the interface between sediment and water. Based on the advanced micro-electrode system, the teaching method of the lesson is discussed in the paper. By the observation of high-precision on the sediment-water interface in a micrometer scale using micro-electrode system, students could better understand carbon cycle process on the sediment-water interface in detail and the related flux computation during organic carbon degradation and carbon cycle, combining with the discussion, analysis, and summary after the class. Meanwhile, the political and virtuous awareness education is intensified and good teaching results have been achieved in this teaching environment. Through the exploration of teaching methods, it is shown that putting advanced scientific research instruments into undergraduate teaching can greatly mobilize students' enthusiasm for learning and ensure the effect of course teaching.

Keywords: marine geochemistry; micro-electrode system; carbon cycle; political and virtuous awareness; teaching effect

基金項目:教育部2021年第二批产学合作协同育人项目“海洋地质地层构造变形数值仿真模拟实验教学课程设计”(202102072009);中国地质大学(北京)2021年度本科教育质量提升计划建设项目“微电极系统在海洋地球化学课程实践教学中的应用及其思政教学作用研究”(JG202139)

第一作者简介:刘宝林(1976-),男,汉族,内蒙古乌兰察布人,博士,副教授。研究方向为海洋地质学。

大型仪器通常是指单台价格较高、运行环境要求较苛刻、操作程序较复杂及通用性较强的分析仪器[1]。大型仪器在高等学校不仅应承担科研任务,而且更应该在相关学科的本科生和研究生教学中发挥作用,进一步实现仪器价值最大化,提升高等学校教学科研水平,促进综合素质人才的培养[2-6]。

近几十年来,高分辨率微电极测量技术的出现使得人们对沉积物-水界面化学的认识取得了明显进步[7]。利用微电极直接测量沉积物的化学浓度梯度,从垂直化学浓度剖面可计算通量、消耗量和渗透深度,由此可推知氧化还原环境、微生物活动的层次和性质乃至各种化学成分的生物地球化学循环[8],因此该方法具有重要价值。基于微电极测量技术发展起来的微电极分析系统是一套先进的大型仪器设备,具有微米级高灵敏度,可观测相关参数微小浓度的变化。检测时,其微米级尖细顶端不破坏检测对象的结构和生理活性、数据重现性好、可进行原位在线测量等特点均符合现代科研潮流,被广泛应用于动物、植物、土壤、生物膜、水环境及海洋沉积物等领域。应用微电极系统,开展课程实践教学,可让学生对沉积物-水界面的重要地球化学参数(如氧气通量、氧化还原电位等)的变化(微米级)有深入了解,深化对沉积物-水界面碳循环过程相关专业知识的理解。

一 微电极系统的组成

微电极指在电化学分析中电极面积很小但整个电极并非微型化的一类电极。常用微电极有金属和玻璃两类。微电极系统由电化学系统(微电极)、信号处理系统(测量主机)、三维操作器(马达)、测量软件和支架等几部分组成。微电极种类主要有氢气、氧气、硫化氢、温度、pH、氧化还原电极等几种。其主要优点是可在微电极尖端范围内进行微环境的测量,尤其是可以测量微米级的化学浓度梯度变化,用来研究复杂的微环境,其信号的传递过程十分迅速,最快响应时间可达200 ms。另外,许多传统传感器在测量过程中会消耗分析物。由于微电极极小的膜面积(通常为0.3×10-7 cm2),这种消耗在测量过程中可以忽略不计。

以氧气微电极为例,操作流程主要包括以下三个步骤。

1)极化(保证基线稳定):直接将氧电极插入测量主机PA通道的插孔中,然后将电极放置于水中进行极化;氧电极极化时间需超过2 h以上。

2)校正:校正溶液和样品的噪声、温度和盐度要接近;分别配置无氧水、氧饱和水进行校正。

3)测定:根据研究对象沉积物的不同测量深度选用不同直径的微电极。在本项教学实践活动中,研究沉积物表层几厘米的深度,故选用尖端直径为100 ?滋m的微电极。

二 微电极系统在海洋地球化学课程教学中的应用与实践

(一) 海洋地球化学课程传统教学中存在的问题

海洋沉积物-水界面是大气二氧化碳排放与碳循环过程中一个重要的交换场所。陆地和海洋经由植物光合作用产生的有机质在降落沉积过程中,会首先经由海洋沉积物-水界面进入海洋底部,进而发生复杂的矿化作用,即各种有机物在沉积物-水界面所发生的降解转化过程。其中,氧气作为自然界中最重要的氧化剂,对有机碳的矿化分解过程起到了最重要的作用,是海洋体系中碳循环过程的重要一环。因而,海洋沉积物-水界面地球化学作用是海洋地球化学教学过程中的一个重要内容和知识点。然而,由于在沉积物内部,氧气扩散的作用非常浅(通常只有1~2 cm)。使用常规的方法很难监测到氧气在沉积物-水界面位置处的浓度变化,尤其是微米级的变化,导致学生对海洋体系碳循环过程知识的理解会出现一定的困难。以往的教学中,只能通过图件给学生讲解氧气在沉积物剖面上的变化特点。学生对相关知识的理解往往只是停留在表象上,缺乏对海洋沉积物-水界面碳循环机理的深刻认识。

(二) 采用可视化动态演示结合学生动手实验的教学方法,实现教学与实践的统一

针对上述海洋地球化学课程教学中存在的问题,我们将先进的微电极系统应用到了课程教学中,并采取了可视化动态演示加学生动手实践的教学方法。采取教师引导与激发两种方式,实现老师教学与学生动手实践的有效统一。

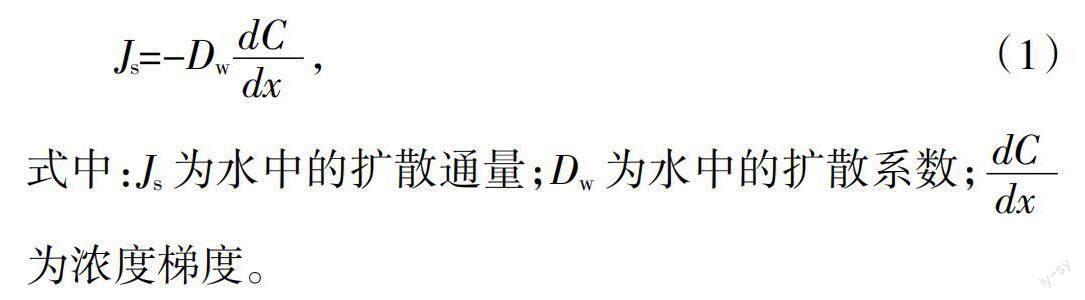

在课程实践教学前,老师先讲授微电极系统的基本原理与技术性能。然后再給学生讲授沉积物-水界面地球化学的基本知识和概念模型。使学生先了解海洋沉积物-水界面碳的固定与矿化过程。然后以小组为单位,进行分组实践活动。具体安排是:每一组学生提前准备好上课使用的沉积物柱子(含5 cm无扰动的上覆水),在实验环节,现场布设氧气微电极。微电极和主机与电脑相连接。以小组为单位,通过计算机主机的操作软件,让每个学生都有机会自己动手驱动电动马达按50 ?滋m的间距,将微电极从沉积物上覆水逐层深入沉积物柱中,测定氧气通量随深度的变化。获得微米尺度上,氧气通量随深度的变化。然后,让各小组学生以微电极测定的实验数据为基础,在沉积物表层与上覆底层海水之间,依据Fick第一扩散定律公式计算沉积物-水界面氧气通量的垂向变化。Fick第一扩散定律表达式为

沉积物中的矿物颗粒不允许气体或离子扩散。因此,对于沉积物的任何截面,只有孔隙空间部分可以进行扩散。而分子在沉积物颗粒周围需要移动较长的路径,所以在沉积物内部的有效扩散系数低于自由水中的有效扩散系数。Fick第一定律必须针对沉积物中的扩散过程进行修正[9]。

因此,在沉积物一侧,Fick第一定律修正为

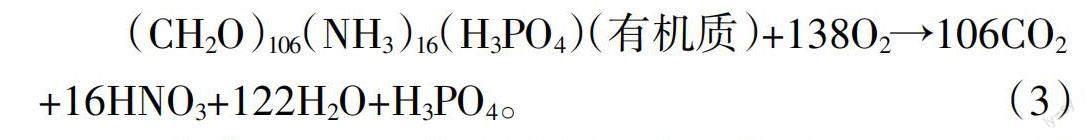

沉积物中氧气的消耗主要是通过扩散作用进入沉积物表层的氧气对有机质的氧化作用(有机质的矿化)完成的,这一过程依据反应方程式[3]进行

在依据方程(2)计算出氧气的扩散通量后,通过反应方程(3),依据化学计量关系式可以估算出氧气分解矿化的有机碳通量。而沉积物中保存的有机碳通量的变化可以反映出海岸带环境中对大气中人类释放的碳的固定作用的影响程度。

传统的教学模式下,学生不能直接测定沉积物中的氧气浓度梯度的变化,因而无法计算出氧气在沉积物-水界面的扩散通量及氧气所氧化降解的有机碳通量。使用微电极系统后,学生可以直接通过实验测量的结果来完成以上的计算过程,更加直观地了解了沉积物中有机碳的矿化过程及其影响因素。在实际教学中,有效提升了教学氛围以及学生上课的参与程度,对于课程难点问题的克服也具有显著效果。使学生更直观地认识沉积物-水界面的关键地球化学参数(如氧气通量)变化特点与规律,增加学生的学习兴趣与课堂师生互动。调动学生的学习积极性,从老师“让我学”到“我要学”转变。

使用过的沉积物柱子可以在海洋学院实验室长期保存,每次的课程实践中,以人工配制海水替代上覆海水,实现长期使用的目的。

(三) 课堂及时分析总结,促进学生知识体系的提升

组织学生进行分组讨论,分析对比每个组的测定与计算结果,引导学生深入分析讨论沉积物-水界面氧气通量变化的影响因素及其与有机碳固定、矿化作用的关系,从而激发学生们的学习兴趣、探索能力和创新意识。最终整理成PPT进行小组汇报。在汇报阶段,每个小组汇报5 min,教师及其他小组同学对汇报内容进行评价和讨论。在汇报过程中,教师主要考察学生们对知识的掌握情况,同时还要针对每个小组同学汇报出现的问题及时总结分析,启发学生提升所学的知识。在这个归纳总结阶段,教师要让学生了解海岸带沉积物中溶解氧的浓度在沉积物-水界面位置处迅速下降的原因及其影响控制因素。

(四) 针对课程难点问题,以兴趣为导向,促进学生科研能力的提升

经过前期的课堂教学,学生们已经基本掌握了微电极的相关操作知识,对沉积物-水界面处的氧气通量变化有了一定的了解。为拓展学生的学生兴趣,促进科研能力的提升,我们在小组讨论的基础上,还增加了课外实践环节,针对课程内容涉及的难点问题,让每个小组的学生都通过自己设计相关实验寻找答案。例如,这些问题主要包括:

1)在实际的海洋环境中,氧气通量的变化可能受哪些因素的影响?

2)在沉积物-水界面位置处,沉积物表层存在着一层厚度小于1 mm的水膜,在该水膜内,分子扩散取代涡动扩散成为控制物质垂直輸运的主要因素,该层被称为扩散边界层(Diffusion boundary layer, DBL)。尽管DBL的厚度不大,但它在物质和气体通过沉积物-水界面的通量方面可以发挥重要作用。扩散边界层的厚度范围可以从小于0.1毫米到几毫米[10],如何估算出DBL层的厚度?

3)除氧气以外,其他与碳循环过程有关的环境参数(如H2S、氧化-还原电位等)在沉积物-水界面上如何变化?

例如,针对第1个难点问题,引导学生从矛盾论的角度去探究和寻找答案,考虑哪些因素是主要影响因素,哪些是次要影响因素,采用正交实验法分别去设计相关实验。学生们经过思考后,提出了时间、温度、盐度、水动力条件(波浪和潮汐作用等)及沉积物的粒度组成等若干影响因素。然后,教师给学生布置科学探究任务,让学生自己设计实验过程对这些影响因素的重要性及影响程度进行分析研究。例如,当研究水动力条件对溶解氧扩散作用影响时,经过实验,学生们绘制出了常温、35‰盐度、静止条件以及模拟潮汐作用过程(震荡条件)下溶解氧浓度随时间的变化。通过对比发现水动力条件对水体中溶解氧含量有很大的影响,在实验中经震荡的样品,溶解氧浓度很高(图1、图2)。学生们通过分析发现,水体在静止状态下,氧从水相传递到沉积物相的速度要大于气相传递到水相的复氧速度,从而导致上覆水体中溶解氧浓度的降低。静止条件下,氧气在沉积物中的扩散深度会随时间而连续增加(图1),但在震荡条件下,氧气的扩散深度随着时间先变深后又变浅(图2)。学生们经过后续相关实验,依次探究了沉积物粒度组成、温度、盐度等不同条件下,溶解氧的扩散作用过程,加深了对沉积物-水界面氧气扩散作用及其影响因素的理解和认识。

针对第2个问题,我们引导学生利用课余时间去图书馆或从网上资料馆查阅相关文献来进行估算。学生们通过文献调研,总结出可以采用溶解氧浓度线性分布法、剖面拐点法和浓度方差法等多种方法进行综合判断,估算DBL的厚度[9,11-12]。

针对第3个问题,通过指导学生进行分组实验,将氧气微电极替换为硫化氢电极和Eh微电极,分别进行相关实验,探讨这些参数在沉积物-水界面上的变化规律,分析总结其受控因素和特点。

通过对课程以上相关重、难点知识的实验探究,学生们对沉积物-水界面氧气扩散作用的认识得到了深化,巩固了课堂教学知识,培养了他们的科研素养及从事科研工作的兴趣,提高了分析问题解决问题的能力。

(五) 教学内容的选择上与思政要素相结合,实现教书育人目标

根据课程内容,挖掘并规划课程思政结合点,编制了理论教学与实验教学的课程思政化方案。选择微米尺度上海洋沉积物-水界面氧气通量的变化及有机碳固定与矿化的影响因素为教学内容。使学生能深入了解海洋沉积物-水界面地球化学作用过程对碳循环的影响。以“碳达峰”与“碳中和”为思政教学点,通过理论和实践相结合的方法,引导学生分析海洋尤其是海岸带在我国碳固定方面发挥的巨大作用,加深学生对国家双碳战略及节能减排政策的理解和认识,促进节能减排与绿色低碳社会的形成。

三 存在的问题与对策

微电极系统在为教学服务的过程中也存在一些不容忽视的问题,如先进的仪器设备与仪器管理人员知识更新滞后的矛盾;微电极系统在教学实验中投入的维护成本较高,尤其是微电极的使用寿命较短需要定期更换且在实验过程中的损伤问题比较突出;如何更好地激发仪器管理人员为教学服务的积极性和创造性等。为此,提出如下对策。

1)学校教学管理部门及仪器管理部门应重视仪器管理人员的知识更新和技能培训的需求,为他们进行定期技术培训,使仪器使用者的仪器操作技能与仪器发展的趋势同步,适应本科及研究生等不同层次教学的需要,提高大型仪器运行的质量和效率。

2)在每次实验开始前,使用仪器的老师一定要亲自动手操作巩固实验的各个环节,切实保证微电极在使用过程中不接触沉积物中的大的不规则颗粒物质(如砂砾石等),避免意外损害。

3)在涉及微电极系统应用的课程实验安排上,应该给管理仪器的教师安排一定的实验教学工作量,激发他们参与实验教学的积极性。对使用仪器进行教学活动的教师,除了给予相应的激励机制,还应积极将管理仪器的教师纳入教学团队并广泛参与教学活动,提高教师的教学技能。同时,由于大型仪器的日常维护成本较高,为满足大型仪器更好地投入教学活动的需要,学校仪器与教学管理部门应依据大型仪器投入教学活动的工作量,给予一定的运行成本补助,减轻仪器日常考核运行的压力。

四 结束语

在海洋地球化学课程实践教学中应用国际最先进的微电极系统可以更好地以实时、动态、可视化的形式向学生展示海洋沉积物水界面地球化学作用过程等难点知识,克服课程教师只注重课堂理论知识讲授,忽视实践教学环节的弊端,帮助学生了解海洋沉积物作为最大的碳汇场所对碳固定的贡献,加深学生对课程知识的理解,提升学生的动手实践能力与创新意识。同时加深学生对国家“双碳”战略的理解和认识,增强学生的节能减排意识,促进绿色低碳观念的形成,具有重要的理论与实践意义。

参考文献:

[1] 齐之锴,吕俊敏,李鹏,等.大型仪器在高等学校本科教学中的应用.宁夏大学学报(自然科学版),2021,42(4):473-476.

[2] 熊聪慧,王雪莲.大型仪器应用于高校地质学实验教学方法研究[J].中国地质教育,2019,28(4):70-73.

[3] 王雁南,卢媛,陈翠红,等.大型仪器平臺在仪器分析教学中的应用与实践[J].实验室研究与探索,2020,39(2):173-175.

[4] 刘婷婷,曹萍,张孝良.大型仪器设备开放共享管理平台建设的探索[J].实验室研究与探索,2014,33(11):283-286.

[5] 李哲煜,陈忠林,沈吉敏,等.大型仪器教学中培养研究生科研素质的探索[J].实验室研究与探索,2021,40(6):183-186.

[6] 许桂雯,张凤霞,武红磊.基于情境与案例的高校大型仪器实验教学创新[J].教育教学论坛,2021,(49):69-73.

[7] 许昆明,胡融刚.微电极技术在沉积物化学原位测量中的应用[J].地球科学进展,2006,21(8):863-869.

[8] 王敬富,陈敬安,曾艳,等.微电极测量系统在湖泊沉积物-水界面生物地球化学过程研究中的应用[J].地球与环境,2013,41(1):65-70.

[9] R?Y H, HUETTEL M, J?覫RGENSEN B B. Transmission of oxygen concentration fluctuations through the diffusive boundary layer overlying aquatic sediments[J]. Limnology and Oceanography, 2004,49(3):686-692.

[10] KHL M, REVSBECH N P. Biogeochemical microsensors for boundary layer studies [M]. Oxford: Oxford University Press, 2001:180-181.

[11] J?RGENSEN B B, REVSBECH N P. Colorless sulfur bacteria, Beggiatoa spp. and Thiovulum spp., in O2 and H2S microgradients[J]. Applied and environmental microbiology, 1983,45(4):1261-1270.

[12] LORKE A, M?LLER B, MAERKI M, et al. Breathing sediments: The control of diffusive transport across the sediment-water interface by periodic boundary-layer turbulence[J]. Limnology and Oceanography, 2003,48(6):2077-2085.