从“魔军掆鼓”到“连鼓雷公”:“降魔成道”图像中“雷公”图像的生成与传播

2023-08-08宋艳玉

■宋艳玉

“降魔成道”是释迦牟尼佛传故事中的一个关键性事件:释迦牟尼在菩提树下修行,即将觉悟之际,魔王心生畏惧,于是千方百计阻挠;而释迦牟尼心志坚定,在克服了魔王威慑、魔军攻击、魔女诱惑后,终成佛果。“降魔成道”可被视为释迦牟尼从凡俗走向神圣的重要转折点,相关主题的图像历来也备受佛教文化推崇。“降魔成道”的图像在公元前1世纪的古印度巴尔胡特佛塔上就已经出现,约北魏时期传入我国,直至明清还一直不断地被刻画、塑造。我国现存的“降魔成道”图像多以壁画的形式呈现,其中不乏艺术精品,在古代艺术领域具有很高的研究价值。

在“降魔成道”的相关文本中,“魔军”是一切阻挠释迦牟尼觉悟的内外障碍的总和及其人格化的形象。此类图像中对“魔军”的刻画尤为精彩,“魔军掆鼓”就是其题材之一。霍旭初的《克孜尔石窟降魔图考》一文关注了克孜尔石窟中的降魔成道图里的“魔军擂鼓”,认为其是龟兹画师奇思妙想所得。①参见霍旭初:《克孜尔石窟降魔图考》,《敦煌研究》1993年第1期。扬之水在《掆鼓考——兼论龟兹舍利盒乐舞图的含义》一文中,对掆鼓的源流进行了系统考证,认为它最早可追溯到公元1世纪的桑奇大塔。此文指出,佛教绘画的掆鼓图像多出现在降魔成道图中,其作用在于鼓舞攻战,笔者亦认同这一观点。但是,该文还说“如此细节刻画并不见于相关的佛经,可知它是来自粉本的传递。”①扬之水:《掆鼓考——兼论龟兹舍利盒乐舞图的含义》,载扬之水《曾有西风半点香:敦煌艺术名物丛考》,人民美术出版社2016年版,第165页。而笔者则通过对中印佛传经典的梳理,找到了“魔军掆鼓”的文本依据。龙淼淼的论文《岩山寺文殊殿佛传壁画研究》提到了降魔成道图中“雷公”的形象,认为其图像来源于汉画像石中的“连鼓雷公”,这一观点对本文有启发意义。不过,该文还说:“至于两名击鼓执钹的魔众形象,直至今日还几乎没有发现过降魔图中有此种表现形式的魔众出现……”②龙淼淼:《岩山寺文殊殿佛传壁画研究》,硕士学位论文,南京艺术学院,2020年,第60页。事实上,唐代的降魔成道图中就已经出现了“连鼓雷公”的形象。综上,本文拟在前贤同道的研究基础上,结合中、印、日的文本与图像资料,对降魔成道图中“魔军掆鼓”与“连鼓雷公”图像进行更加系统化的梳理与研究。

一、降魔成道图中的“魔军掆鼓”

如前文提到的,现存最早的降魔成道图像可以追溯到公元前后一百年之内的巴尔胡特佛塔和桑奇大塔。不过,当时并没有出现“魔军掆鼓”。扬之水提到最早的掆鼓图像是桑奇大塔北门右柱正面第一格的“佛自忉利天返回人间”(图1):图像中,一人双肩背负一面圆柱形的鼓,另一人持长直杆敲击。此处掆鼓的鼓棒长且直,与降魔成道图中的曲棍鼓棒差异较大。且此处的掆鼓是为了庆贺、欢迎释迦牟尼返回人间,与降魔成道图中的“魔军掆鼓”在用意上显然不同。

图1 桑奇大塔北门右柱正面第一格“佛自忉利天返回人间”(约公元1世纪)③图片采自扬之水:《桑奇三塔:西天佛国的世俗情味》,人民美术出版社2016年版,第98页。

约公元2—3世纪,犍陀罗地区的降魔成道浮雕中终于出现了“魔军掆鼓”的图像。笔者在收集到的资料中发现有3幅犍陀罗地区出土的降魔成道浮雕中刻画了这一图像,在其他地区尚没有发现。

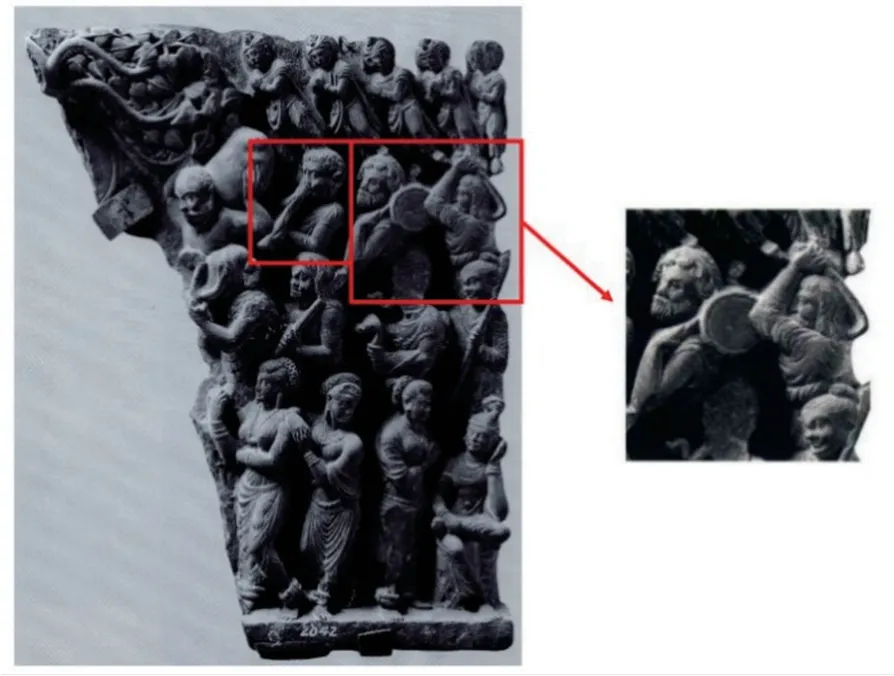

德国柏林国立博物馆所藏的降魔成道浮雕(图2)中,“魔军掆鼓”位于释迦牟尼视角的左上侧。前面一名魔军成员手拉着鼓上的绳索,鼓面朝向后方的魔军,其后方魔军手持曲棍,作势击鼓。画面右下角一名裸体的魔军成员,双手持一椭圆形物靠近嘴巴,从其鼓起的腮帮看,似乎正在吹奏,此处所表现的应为“魔军吹螺”。美国弗利尔美术馆所藏的降魔成道浮雕(图3)中,“魔军掆鼓”塑造于释迦牟尼右上侧。同样是两名魔军成员,前者双手拉住鼓上的绳索,后者持曲棍敲击鼓面。画面的对称位置也刻画了“魔军吹螺”。巴基斯坦白沙瓦博物馆所藏的降魔成道浮雕残件(图4)上,“魔军掆鼓”刻画于释迦牟尼的左上侧。前面一名魔军成员身背圆柱形鼓,手在肩部位置拉住鼓上的绳索;后面一名魔军成员高举曲棍,作势欲敲击。背鼓魔军成员的右侧同样刻画了一名吹奏者的形象。

图2 犍陀罗地区出土“降魔成道”浮雕(约公元2—3世纪),德国柏林国立博物馆藏①采自Isao Kurita,Gandharan Art I:The Buddha’s Life Story(Tokyo:Nigensha Pub Co.,2003),Fig.229.

图3 犍陀罗地区出土“降魔成道”浮雕(约公元2—3世纪),美国弗利尔美术馆藏②采自Isao Kurita,Gandharan Art I:The Buddha’s Life Story(Tokyo:Nigensha Pub Co.,2003),Fig.226.

图4 犍陀罗地区出土“降魔成道”浮雕残件(约公元2—3世纪),巴基斯坦白沙瓦博物馆藏③采自Isao Kurita,Gandharan Art I:The Buddha’s Life Story(Tokyo:Nigensha Pub Co.,2003),Fig.232.

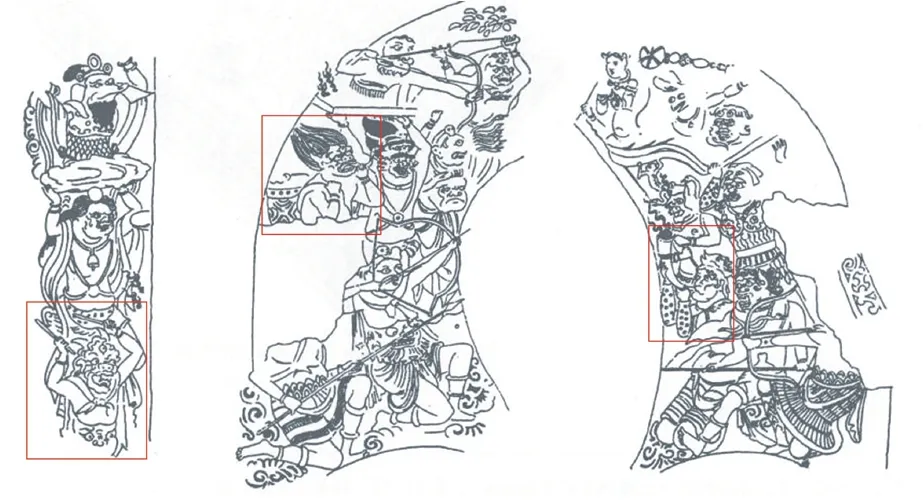

我国克孜尔石窟第76窟、110窟、198窟,敦煌莫高窟第156窟,库木吐喇石窟第10窟的降魔成道图中,也刻画了“魔军掆鼓”。克孜尔石窟第76窟降魔成道图(图5)的“魔军掆鼓”绘制于魔王的上部。一名白发魔军成员双手拉住鼓身上的绳索,将鼓背在身后,其后的魔军成员手持曲棍作势击鼓。可以看出,无论是鼓、鼓棒的形制,还是掆鼓的姿势,都与犍陀罗地区别无二致。第110窟的降魔成道图(图6)画面破损严重,仅残存魔王及部分魔军图像。魔王身穿铠甲,是贵族武士装扮,身后有两名魔军成员,一名双手拉绳背鼓,另一名高举鼓棒作势敲击,这刻画的正是“魔军掆鼓”。画面中对称位置的魔军成员则双手抱着一只饱满的海螺正在吹奏。第198窟的降魔成道图现已不存在,但格伦威德尔(A.Grünwedel)的《德国第三次吐鲁番考察报告》中存有其部分画面的线描图(图7)。其中,编号为6的残片线描图刻画了一名象头魔军成员背着鼓,系鼓的绳索垂至身前,另一魔军成员持鼓棒作势击鼓;编号为7的残片线描图上也是两名魔军成员,其中的狮头魔军成员身背一椭圆形物(格伦威德尔在报告中称之为“锅”),身后魔军成员手持曲棍作势欲敲击。除此以外,编号为8的残片线描图是一名浑身长满眼睛的魔军成员,双手抱一海螺,作势欲吹奏。根据报告记载,这三组魔军分别位于释迦牟尼的左上、右上部,呈对称分布。敦煌莫高窟晚唐第156窟的降魔成道图(图8)以释迦牟尼为中心,对称描绘了两组“魔军掆鼓”:左侧“魔军掆鼓”为两名魔军成员,前者背鼓,后者手持鼓棒作势击鼓;右侧“魔军掆鼓”则为一名魔军,双手持鼓棒敲击放置于地上的大鼓。库木吐喇石窟的降魔成道图(图9)位于其第10窟正壁,“魔军掆鼓”绘制在画面的右上部:逆发型魔军成员双手拉住鼓绳把鼓背在身后,与他同属一组的是侧壁拱顶最下部的头长双角的魔军成员,正双手高举鼓棒;画面左下部的双头魔军则手持一只大号角,正在吹奏。

图5 原克孜尔石窟第76窟主室右壁中上部“降魔成道”壁画(约4世纪中—5世纪末),德国柏林国立博物馆藏①采自《中国新疆壁画艺术》编辑委员会编《中国新疆壁画艺术·第一卷 克孜尔石窟(一)》,新疆美术摄影出版社2009年版,第151页。

图6 克孜尔石窟第110窟主室正壁上方“降魔成道”壁画(约公元600—650年)②采自《中国新疆壁画艺术》编辑委员会编《中国新疆壁画艺术·第二卷 克孜尔石窟(二)》,新疆美术摄影出版社2009年版,第17页。

图7 原克孜尔石窟第198窟回廊西壁“降魔成道”壁画残片线描图(原壁画约公元6世纪)③采自[德]A.格伦威德尔:《新疆古佛寺:1905—1907年考察成果》,赵崇民、巫新华译,中国人民大学出版社2007年版,第241页。

图8 敦煌莫高窟第156窟前室窟顶中央“降魔成道”壁画(晚唐时期)①采自中国敦煌壁画全集编辑委员会编《中国敦煌壁画全集 第8卷:晚唐》,天津人民美术出版社2001年版,第16页。

图9 库木吐喇石窟第10窟正壁“降魔成道”壁画线描图(原壁画约公元8世纪)②采自[德]A.格伦威德尔:《新疆古佛寺:1905—1907年考察成果》,赵崇民、巫新华译,中国人民大学出版社2007年版,第53页。

通过对犍陀罗地区和我国石窟壁画中的降魔成道图的识读,可以看出两地所刻画的“魔军掆鼓”十分相似。首先,在图像形式上,鼓、鼓棒的形制以及掆鼓的方式都极为相似:鼓均为圆柱形,其上系绳索;犍陀罗地区的鼓棒无一例外皆为曲棍,我国的鼓棒则兼有直棍和曲棍两种。两地对掆鼓的表现方式均为前面一名魔军成员背鼓,其后一名魔军成员敲击。其次,在场景刻画上,两地的降魔成道图中的这一情节均出现在魔军攻击释迦牟尼的场景中,背鼓与击鼓者均为魔军成员,其用途为鼓舞魔军攻战。最后,在图像配置上,两地的“魔军掆鼓”图像多与魔军吹海螺或吹号角的图像同时出现,二图像或对称或组合,显示出彼此的紧密关联。就图像本身而言,我国降魔成道图中对“魔军掆鼓”的刻画显然受到了犍陀罗地区的影响。根据相关图像间的相似性可以推断,这种影响极有可能来自粉本的传递。

二、“魔军掆鼓”的文本依据

印度早期的佛教经典中并没有所谓的“佛传故事”。“佛传”是在“佛灭度”百余年后,佛教徒们陆续将散见于各种经典的释迦牟尼生平传说汇集而成的,其本身就是一个不断积累、演变的产物。③参见郭良鋆:《佛陀和原始佛教思想》,中国社会科学出版社2011年版,第21页。而“降魔成道”作为佛传故事的重要一环也发轫于此。早期巴利文经典《中尼迦耶》(Majjhima Nikaya)与《小尼迦耶》(Khuddaka Nikaya)中都有“降魔成道”故事的身影,但极少涉及魔军的形象。约公元2世纪,马鸣所撰写的梵文本《佛所行赞》(Buddhacarita)对魔军的刻画开始丰富起来。该文在描绘魔军攻佛时,有一处提到了“鬼怪变成庞大的乌云,携带着闪电和轰隆的雷鸣”,还有一处提到了“雷杵”。④参见黄宝生译注《梵汉对勘佛所行赞》,中国社会科学出版社2015年版,第363页。这两处刻画皆与“雷”相关,并没有出现“鼓”的记述。同样是约2世纪,梵文本《神通游戏》(Lalitavistara)对魔军的刻画则详尽而繁复。该经文有一处关于“鼓”的记载:“强大有力的牟吉军队动身,响起呐喊声、螺号声和鼓声……”①黄宝生译注《梵汉对勘神通游戏》,中国社会科学出版社2012年版,第621页。意为在魔王军队对释迦牟尼发起进攻时,魔军中有呐喊者、吹螺号者和击鼓者。这一记载,正是“魔军掆鼓”与“魔军吹螺”图像的经典依据。除此以外,经文中还有五处关于“雷”的表述,如“霹雳”“打雷”“雷电”等。②参见同上书,第567、577、623页。

佛教传入中国后,历代高僧孜孜不倦地翻译,大量汉译佛传经典也就留存了下来。这些佛传经典都或详或略地涉及了释迦牟尼“降魔成道”的内容。比如《修行本起经》《太子瑞应本起经》和《过去现在因果经》三部为同本异译,在描述魔军攻佛时,有魔军“担山吐火,雷电四绕”③〔东汉〕竺大力共康孟详译《修行本起经》卷2,载《大正新修大藏经》第3册,(中国台北)财团法人佛陀教育基金会出版部1990年版,第471页。“飞刀舞剑,停于空中;电雷雨火,成五色华”④〔刘宋〕求那跋陀罗译《过去现在因果经》卷3,载《大正新修大藏经》第3册,(中国台北)财团法人佛陀教育基金会出版部1990年版,第640页。等句。又如《普曜经》与《方广大庄严经》为同本异译,在内容上与梵文本《神通游戏》大致相当,但在描述魔军攻佛时,仅有“雷电四绕”⑤〔西晋〕竺法护译《普曜经》卷6,载《大正新修大藏经》第3册,(中国台北)财团法人佛陀教育基金会出版部1990年版,第521页。“擬放黑云、雷电、霹雳”⑥〔唐〕地婆诃罗译《方广大庄严经》卷9,载《大正新修大藏经》第3册,(中国台北)财团法人佛陀教育基金会出版部1990年版,第591页。等句,原梵文本中有关魔军发出螺号声和鼓声的内容并未体现出来。北凉昙无谶译《佛所行赞》与刘宋释宝云译《佛本行经》经名相近、内容类似,从历代经录看,这两部经典间存在含混不清之处。不过,黄宝生对叙事详略和文字表达进行分析之后认为:这两部经典并非同本异译,《佛本行经》的情节内容相对多于《佛所行赞》;可能存在梵文本《佛本行经》,但没有留存下来。⑦参见黄宝生译注《梵汉对勘佛所行赞》,中国社会科学出版社2015年版,第15-16页。这两部经典在描述魔军攻佛时也大有不同,其中《佛本行经》中有“车声马声象吼向,声鼓轲音动天地”⑧〔刘宋〕释宝云译《佛本行经》卷3,载《大正新修大藏经》第4册,(中国台北)财团法人佛陀教育基金会出版部1990年版,第77页。的句子;而《佛所行赞》与梵文本一样,仅有关于“雷”的记述。东晋佛陀跋陀罗译《观佛三昧海经》、北宋法贤译《众许摩诃帝经》中也有关于魔军攻佛的记述,但皆与“雷”相关,如“上震天雷雨热铁丸”⑨〔东晋〕佛陀跋陀罗译《佛说观佛三昧海经》卷2,载《大正新修大藏经》第15册,(中国台北)财团法人佛陀教育基金会出版部1990年版,第661页。“又于空中现云雷、电闪、霹雳、风雹”○10〔宋〕法贤译《众许摩诃帝经》卷6,载《大正新修大藏经》第3册,(中国台北)财团法人佛陀教育基金会出版部1990年版,第950页。等句,并没有出现关于“鼓”的记述。隋代阇那崛多译《佛本行集经》则是汇集五部派所传的佛传杂糅而成,其经文对魔军攻佛的描述十分详尽,其中“天魔军众忽然集,处处打鼓震地噪,吹螺及贝诸种声”①〔隋〕阇那崛多译《佛本行集经》卷29,载《大正新修大藏经》第3册,(中国台北)财团法人佛陀教育基金会出版部1990年版,第792页。明确指出魔军攻佛时有魔军击鼓、吹螺等。

通过对中印佛传文本的梳理可以看出:其一,“魔军掆鼓”这一情节,在印度早期佛传经典中有明确依据。梵文本《神通游戏》中记述魔军攻佛时响起的“鼓声”“螺号声”应是犍陀罗地区降魔成道图中魔军掆鼓、吹螺图像的经典依据。其二,汉译佛经中仅《佛本行经》和《佛本行集经》提及魔军攻佛时有“鼓”,后者更有关于“打鼓”的记述,但其余皆为“雷”。其三,在中印佛传文本中,凡记述“魔军掆鼓”则必有“魔军吹螺”;同样,“雷”也多与“闪电”同时出现,且互为配合。这一点在图像上也有所体现。

三、降魔成道图中的“连鼓雷公”及其图像来源

河北省赞皇县治平寺现存有唐代天宝八年建造的仿木楼阁式大石塔,塔身第一层为八面浮雕佛传图像,其中东北面为“降魔成道”(图10):释迦牟尼结跏趺坐于画面中央,双手结禅定印,四周布满魔军,手持各种武器攻佛。在释迦牟尼左上方可见一圈连鼓,连鼓中间似有一人正在屈膝击鼓,因原石风化严重,只能依据其轮廓大致判断为“连鼓雷公”。南京栖霞山舍利塔修建于五代十国之南唐,其塔基“降魔成道”浮雕(图11)中也出现了“连鼓雷公”。该“连鼓雷公”位于释迦牟尼左上方,兽头人身、状若力士,双手持锤正在奋力击鼓。这里的鼓身为扁圆柱形,围绕雷公一圈,鼓的数量不可数,应不足12个。敦煌石窟藏经洞出土的五代时期“降魔成道”绢画(图12),内容繁杂、造型多样,极具艺术表现力,其中“连鼓雷公”绘制于释迦牟尼的左上方,人首人身,双手持槌击鼓,由12个连鼓围绕。榆林窟第33窟北壁西侧的降魔成道图(图13)中,释迦牟尼右上方绘制的“连鼓雷公”屈膝站在连鼓之中,双臂张开,正作势击鼓,周围绘有12个黑、绿相间的连鼓。山西繁峙岩山寺金代“降魔成道”壁画(图14)中也出现了“连鼓雷公”的形象,其身若力士,双手持锤,正在奋力敲击,周围可见8个连鼓。与之对比,四川省邛崃市鹤林寺和仁寿县能仁寺也存有五代时期的降魔成道浮雕,但并未塑造“连鼓雷公”的形象,可见这一图像的传播有其地域范围。

图10 河北省赞皇县治平寺大石塔第一层东北面“降魔成道”浮雕(唐天宝八年,公元749年)②赵聪摄于河北省赞皇县治平寺。

图11 南京栖霞山舍利塔“降魔成道”浮雕(南唐)③采自中国石窟雕塑全集编辑委员会编《中国石窟雕塑全集 第10卷:南方八省》,重庆出版社2000年版,第156页。

图13 榆林窟第33窟北壁西侧“降魔成道”壁画(五代)②采自中国敦煌壁画全集编辑委员会编《中国敦煌壁画全集 第9卷:敦煌五代·宋》,天津人民美术出版社2006年版,第152页。

图14 山西繁峙岩山寺文殊殿西壁“降魔成道”壁画(金代)③采自常乐主编《岩山寺详释》,三晋出版社2013年版,第97页。

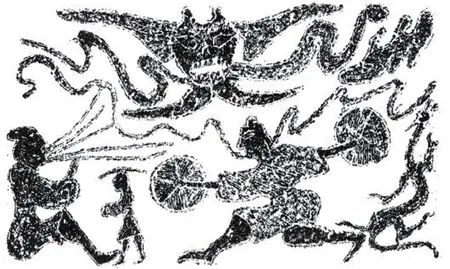

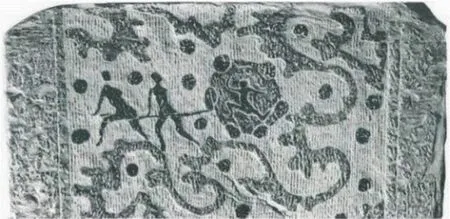

雷神崇拜是一种全球性的文化现象,许多民族甚至把雷神奉为至高神。雷公在中国传统神话中也是重要神祇,民间对雷公的崇拜更是自古迄今延续不断。我国现存较早的雷公图像见于长沙马王堆三号墓出土的西汉早期帛画,其榜题文字中记载有雨师和雷公等,但画中形象已残缺。④参见周世荣:《马王堆汉墓的“神祗图”帛画》,《考古》1990年第10期。山东邹城卧虎山汉画像石墓出土有西汉中晚期的风、雨、雷、电四神画像石(图15),其中,右侧双手持钹者应为早期雷公的形象。至东汉时期,雷公图像已大量出现在汉画像石中,根据形态可分为“雷车上的雷公”“牵引连鼓的雷公”以及“连鼓围绕的雷公”等,具体到雷公本身的形象又可分为人形、兽形、羽人形等。⑤参见王煜、焦阳:《试析汉代图像中的风、雨、雷、电四神》,载阮荣春主编《中国美术研究》(集刊)第28辑(2018年第4期),上海书画出版社2019年版。其中,连鼓围绕的雷公形象在各地画像石中都有出现,如:河南南阳高庙墓出土的雷公(图16),人首人身,周围六连鼓围绕;江苏徐州出土的汉画像石上的雷公(图17),兽头人身,周围七连鼓围绕;山东邹城出土的画像石中的雷公(图18),人首人身,着交领宽袍、举动斯文,周围十连鼓围绕。不难看出,汉画像石中的连鼓雷公的形象与鼓数皆不固定,最显著的图像特征就是围绕雷公的一圈连鼓。

图15 山东邹城卧虎山出土风雨雷电四神画像石(西汉中晚期)拓片,原石现藏于邹城博物馆①采自朱存明:《汉画像之美:汉画像与中国传统审美观念研究》,商务印书馆2011年版,第152页。

图16 河南省南阳高庙墓出土连鼓雷公画像石(东汉),南阳市博物馆藏②采自凌皆兵、王清建、牛天伟主编《中国南阳汉画像石大全》第二卷,大象出版社2015年版,第148页。

图17 江苏省徐州市出土连鼓雷公画像石(东汉),徐州汉画像石艺术馆藏③采自朱存明:《汉画像之美:汉画像与中国传统审美观念研究》,商务印书馆2011年版,第156页。

魏晋南北朝以降,被连鼓围绕的雷公形象开始进入佛教艺术。敦煌莫高窟就集中保存了各个时期的“连鼓雷公”图像:其中最早的“连鼓雷公”形象出现在西魏第249窟窟顶西坡阿修罗王的左侧,这里的雷公兽头人身、双肩生翼,弯曲四肢作击鼓状,周围应为十二连鼓;西魏第285窟窟顶西坡飞天的两侧各绘有一身“连鼓雷公”,形象与第249窟差别不大,周围连鼓分别为11和12个;初唐第323窟北壁西侧“佛陀晒衣石圣迹”的上方也有一身“连鼓雷公”,兽头人身、手持鼓槌,周围可见十一连鼓;初唐第329窟西壁龛顶北侧“乘象入胎图”的下方也有一身雷公,兽头人身、双肩生翼,四肢作击鼓状,周围有九连鼓;盛唐第45窟南壁观音经变中出现的“连鼓雷公”形象不甚清晰,但周围可见9个连鼓,结合榜题“云雷鼓掣电,降雹澍大雨,念彼观音力,应时得消散”可以看出,表现的场景应为“观音救雷雹难”;其后,中唐第112、154、359窟,西千佛洞第18窟,晚唐第12、14窟以及两幅藏经洞出土的唐代绢画中也都出现了“连鼓雷公”,其形象和鼓数都没有太大的变化,除两幅绢画和第112窟的五台山图以外,各“连鼓雷公”均出现在观音经变或法华经变之中,所表现的场景皆是“观音救雷雹难”;五代第61、98窟沿袭前代,“连鼓雷公”继续出现在观音经变(或法华经变)、五台山图之中。另外,榆林窟第33窟以及藏经洞出土绢画上的“连鼓雷公”,则已开始作为魔军的一员,出现在降魔成道图中。

就图像本身而言,佛教艺术与汉画像石中的“连鼓雷公”不存在明显的差异:其形象皆不固定,或人首人身,或兽首人身,或持鼓槌,或四肢作击鼓状等;连鼓鼓数亦不固定,从3个至12个都有。从图像意义来讲,敦煌石窟中五代之前的“连鼓雷公”多作为气象神出现,对佛教的态度以“护持”或中立为主;到五代时期,“连鼓雷公”开始出现在降魔成道图中,成为阻碍释迦牟尼成道的魔军中的一员。对于这一转变的出现,或应考虑是受到了其他地区文化或图像的影响。

四、“连鼓雷公”对“魔军掆鼓”的替代与改换

“魔军掆鼓”在我国早期降魔成道图中十分常见,其出现的位置也十分醒目,如克孜尔石窟第76窟降魔成道图,虽然魔军数量并不多,但“魔军掆鼓”仍被绘制在了让人一目了然的位置——可见“魔军掆鼓”之于早期降魔成道图的重要性。至唐代前后,“魔军掆鼓”在降魔成道图中突然“消失”了,与此同时出现了“连鼓雷公”。这两种图像在位置与功能上是有密切关联的。

在图像位置方面,“连鼓雷公”出现的位置恰好是原“魔军掆鼓”的位置。例如:克孜尔石窟第76窟和第110窟的“魔军掆鼓”绘制于释迦牟尼的左上方,第198窟的两组掆鼓图像分别位于释迦牟尼的左上和右上方;莫高窟第156窟“魔军掆鼓”位于释迦牟尼的左右两侧;库木吐喇石窟第10窟中也位于释迦牟尼的侧上部。治平寺大石塔和栖霞山舍利塔的“降魔成道”浮雕中,“连鼓雷公”皆刻画于释迦牟尼的左上方;敦煌藏经洞出土的“降魔成道”绢画中,“连鼓雷公”位于释迦牟尼的左上方;榆林窟第33窟的“连鼓雷公”位于释迦牟尼的右上方;岩山寺壁画中的“连鼓雷公”绘制于释迦牟尼的右上方。可以看出,降魔成道图中的“连鼓雷公”与“魔军掆鼓”一样,大都绘制于释迦牟尼的左上或右上方。

在图像功能上,“连鼓雷公”与“魔军掆鼓”是一致的,表现的也是其作为魔军的一员攻击释迦牟尼的情形。我国降魔成道图中的“魔军掆鼓”与犍陀罗地区的一样,皆有两名魔军成员前者背鼓、后者持鼓棒敲击,且多与魔军吹海螺的场景相结合。结合中印佛传文本可以明确,相关图像表现的是魔王发动魔军攻佛时,魔军发出鼓声、海螺声以鼓噪攻战。这些佛传中虽然都没有雷公或雷神攻击释迦牟尼的记述,但频见“雷电四绕”“雷电雨火”“雷震雨大雹”等句;加之“连鼓雷公”均被绘制在魔军的队伍之中,表现出气势汹汹地面对释迦牟尼的情态,可见其毋庸置疑是魔军的成员。

综上所述,“魔军掆鼓”与“连鼓雷公”关系密切,前者起源于犍陀罗地区,对我国早期降魔成道图像影响很大;后者的源头在汉画像石,是对前者的替代和改换。

这一结论也在日本奈良时代的纸本彩绘长卷《绘因果经》(图19)上得到了印证。该卷是根据刘宋时期求那跋陀罗所译的《过去现在因果经》对应绘制的成果,目的是图解经文。在其关于释迦牟尼降魔成道的经文上方,绘制着各类魔军手持武器试图攻佛的情景,其中“电雷雨火,成五色华”经文上方绘制了一身“连鼓雷公”的形象:雷公赤裸上身,手持鼓棒作击鼓状,周围可见11个连鼓围绕,其形象、姿势与汉画像石和敦煌壁画中的“连鼓雷公”无甚差别。唐代佛教兴盛,吸引了大批日本僧侣前来学习,中国也有不少僧人赴日传法,于是中国的佛教思想、佛教艺术大量地传入日本,对后者产生了重要的影响。《绘因果经》虽然是日本的佛教艺术作品,但也从侧面展现了我国唐代佛传图像的形式与风格。透过这一长卷,更可以确定降魔成道图中的“魔军掆鼓”是被“连鼓雷公”所取代了。这种替代与改换至迟发生在唐代,约五代时期传入敦煌,成为敦煌石窟的降魔成道图中一个重要的图像元素。也正是基于此,自西魏以来就开始出现在敦煌石窟中的“连鼓雷公”对佛教的“态度”在五代时期发生了转变——由“护持”与中立转变成了“妨害”。

五、试析“魔军掆鼓”被“连鼓雷公”替代和改换的原因

佛教艺术不同于世俗艺术,其产生与发展往往与其背后的佛教经典关系密切。阇那崛多所译《佛本行集经》一经问世就广泛流布,对唐、五代时期的佛传图像产生了重要的影响。敦煌石窟中由曹氏政权修建的洞窟,如莫高窟第61窟、榆林窟第33窟的佛传图像即主要依据《佛本行集经》绘制。①参见敦煌研究院编《敦煌石窟全集 第4卷:佛传故事画卷》,商务印书馆(香港)有限公司2004年版,第116页。此前的汉译佛经在描述魔军攻佛时,多记述为“电雷雨火”“雷电四绕”等,几乎不见关于魔军击鼓及鼓声的记述,这就使得依据先前汉译佛经所绘制的降魔成道图中鲜见鼓的图像;《佛本行集经》则明确指出,魔军攻佛时既有魔军击鼓、吹螺,又有“雷声”“震大雷”,这就使得工匠和艺术家们必然要考虑加入魔军击鼓的画面。而广泛流行于汉地的连鼓雷公图像,兼具“雷”与“鼓”两种图像属性,于是自然而然进入了他们的创作视野,进而替代了一人背鼓、一人击鼓这种在汉地不常见的掆鼓图像,成了降魔成道图中的固定图像元素。

在中国传统文化中,“雷”与“鼓”有着密切的关系。从字形来看(图20),殷商甲骨文中的“雷”字中间的曲线取象于闪电及下雨之形,上下两个圆形有虚有实,皆表示闪电发出的声音。②参见康殷:《文字源流浅说》,国际文化出版公司1992年版,第326页。有学者指出,“雷字偏旁中的虚点或实点,方形的田或圆形的⊕,实即鼓的象形”③方辉:《说“雷”及雷神》,《南方文物》2010年第2期。。雷声不可名状,却可以借鼓的形状来示意。西周师旂鼎铭文中的“雷”字已演变为有4个“⊕”形,中间以曲线相连,与后世连鼓雷公图像十分接近。到书体演化至小篆时,“雷”字才多了雨字头,是为后世简体“雷”字的雏形。

图20 汉字“雷”的演化进程

在我国历代传世文献中,“雷”与“鼓”更是紧密关联。东汉王充《论衡·雷虚》载:“图画之工,图雷之状,如连鼓形;又图一人若力士,谓之雷公,使左手引连鼓,右手椎之……”④〔东汉〕王充:《论衡·雷虚》,载〔唐〕徐坚等撰《初学记》第一卷,中华书局1962年版,第20页。可见当时画工所画的雷公形象与如今所见汉画像石上的连鼓雷公如出一辙,都为击鼓姿态。《太平御览》引东汉伏侯《古今注》载“成帝建始四年,无云而风,天雷如击连鼓”⑤〔东汉〕伏无忌:《古今注》,载〔宋〕李昉等编纂《太平御览》卷十三,中华书局1960年版,第78页。;《初学记》引东晋葛洪《抱朴子》载“雷,天之鼓也”⑥〔东晋〕葛洪:《抱朴子》,载〔唐〕徐坚等撰《初学记》第一卷,中华书局1962年版,第20页。;《艺文类聚》引《河图帝记通》载“雷,天地之鼓也”⑦〔唐〕欧阳询撰《艺文类聚》卷二,汪绍楹校,上海古籍出版社1985年版,第34页。。这三条记述出自不同部类的古籍,作者年代也不尽相同,但都表明了“雷”与“鼓”的密切关系。在文学艺术领域,“雷”声更是出自“击鼓”,比如东晋文学家湛方生在《风赋》中写道“洪气郁拂,殷雷发音;勃然鼓作,拂高凌深”①〔东晋〕湛方生:《风赋》,载〔唐〕徐坚等撰《初学记》第一卷,中华书局1962年版,第20页。,又如唐代李白《梁甫吟》中有“我欲攀龙见明主,雷公砰訇震天鼓”②〔唐〕李白《梁甫吟》,载钱志熙、刘青海撰《李白诗选》,商务印书馆2016年版,第29页。。可见,在中国传统文化中,“雷”与“鼓”的关系是密近而持久的,具有深厚的文化渊源——这应是降魔成道图中“魔军掆鼓”在传入中国后逐渐被“连鼓雷公”所替代和改换的深层次原因。

有学者指出,“诸多的佛教图像起源于印度,但在向亚洲各地传播的过程中,随着时代的变化,佛教图像的细部也发生着变化。经常可以看到同一图像在不同时代发生演变,甚至诞生出全新的图像形式”③[日]宫治昭:《涅槃和弥勒的图像学》,李萍、张清涛译,文物出版社2009年版,第2页。。降魔成道图像早在印度的无佛像时代就已经出现,约公元2世纪在犍陀罗地区发展出较为固定的模式,后经中亚地区传入我国,开始了中华化的进程,不断与中国原有的、根深蒂固的文化概念发生碰撞与融合。降魔成道图中“连鼓雷公”对“魔军掆鼓”的取代与改换,正是两种文化磨合的产物。而曹氏归义军时期敦煌与中原频繁的交流,或许是五代时期敦煌石窟降魔成道图中出现“连鼓雷公”的重要契机。