媒介化、视听化、档案化:数字时代美术经典的传播图景

2023-08-08■王静

■王 静

在当今的数字时代,传统艺术的传播边界正不断被打破,各种新兴媒介已经介入并参与重塑文化艺术的消费版图。相比传统的美术经典被收藏于美术馆或博物院,被陈列于高规格的展览空间,在保存和展出上有不少特殊要求,普通观者在日常情况下往往难以得见其真容的状态,数字技术可以提供高清晰度的局部图像、智能化的交互设计、多样态的视听元素与沉浸式的观看体验,让更多的观者能在开放的虚拟展厅与共享的交互界面中随时随地欣赏经典画作,在个体的日常生活空间内展开原本具有更强公众性的审美活动。这种变化可以被看作对杜夫海纳(Mikel Dufrenne)提出的审美公众性的一种当代回应。借用现象学美学的观点看,艺术作品只有经由人的承认才能够成为真正意义上的审美对象,获得自身的“充分存在”。①参见潘智彪:《走向审美普遍性——论杜夫海纳的审美公众理论》,《中山大学学报(社会科学版)》2010年第5期。换言之,只有通过公众的认可,审美对象才拥有存在的充实性。②[法]米·杜夫海纳:《审美经验现象学》,韩树站译,文化艺术出版社1996年版,第609页。在这里,杜夫海纳不仅强调了审美经验所具有的现实性与公共性,还向我们提示了“传播”在审美活动过程中的重要价值——作品即使处于艺术传播链条上,只要未诉诸受众,就丧失了艺术与审美的合法性。从这一角度来看,“传播”本身就是艺术隐含着的另一面,是对艺术的一种内在规定。

同时,经历了大众传媒对视觉文化的长期训练之后,人们的图像审美能力有了普遍提升。所以,继文学类、文博类节目“破圈”带动了美术馆消费热潮后,以《美术经典中的党史》《艺术里的奥林匹克》《诗画中国》等为代表的图像审美类文化节目也应运而生。笔者认为,这些节目作为美术经典的数字化传播的重要形式之一,呈现出媒介化、视听化、档案化的新特征,不妨说深刻影响着当代审美文化的基本结构。

一、媒介化:从“画体”到“画意”

谈及美术经典在大众传播中的“媒介化”,就要求将其“媒介”二字更“本质”地理解为原初的含义。《牛津英语词典》对“媒介”(medium)一词的阐释包括“中间”“中间人”“居中位置”“中间物”“中间阶段”等,这说明此概念不仅指向用来记载、传输信息数据的通道,亦可以指艺术创造的材料与沟通不同文化环境的载体。约翰·杜翰姆·彼得斯(John Durham Peters)在追溯“媒介”的词源变迁时指出,“媒介”一词具有超越符号学层面的内容含义:在19世纪前,媒介曾被更“本质”地理解为构成事物间相互联系的“元素”或周遭的“环境”。①[美]约翰·杜海姆·彼得斯:《奇云:媒介即存有》,邓建国译,复旦大学出版社2021年版,第54-55页。媒介,是可以整合异质、混乱与秩序的。②[法]埃德加·莫兰:《方法:天然之天性》,吴泓缈、冯学俊译,北京大学出版社2002年版,第29-30页。彼得斯还以航船的行驶轨迹让海洋在自然中显现作比,说明作为技艺创造物的航船因为与人的结合而成为认知海洋的“中间媒介”:通过航行中的一个个“锚点”,人类、天空、海洋等元素不断聚集与环绕。海德格尔则指出,桥梁把大地聚集成河流周围的景观,使得大地与天空、神圣者与短暂者聚集于自身。③Martin Heidegger,Poetry,Language,Thought(New York:Harper Perennial Press,2001),p.150.若以此种“中间媒介”的视角重新审视美术经典,可知绘画亦从根本上为自身创造出了一个“画体”,让人类栖居于其间的“画意”变得可见。

(一)“象”与“意”的媒介转化

早在一千多年前,批评家张彦远就曾指出绘画的最高境界是庄子的“离形去知,同于大通”④陈鼓应注译《庄子今注今译》,中华书局1983年版,第205页。,即一种天然、完满的生命意境。他以“本于立意,归于用笔”⑤〔唐〕张彦远:《历代名画记》,秦仲文、黄苗子点校,人民美术出版社2016年版,第13-14页。概括通往这种本质境界的路径:本体的“意”必须经由“用笔”显现并揭示;“笔”作为一种物质性媒介,将主体身心之意、书写之意(笔法、疏密等技艺规则)、客体之意融合为一个文化与自然的整合体。换言之,绘画的创造,是“意”(画意)经由“象”(画体)而显现并生成各种整体性关系的动态过程。在“意”的媒介化中,一幅幅作品就如同历史行进中抛下的一个个“锚点”,为观者提供可被反复读取的关于生命存在的数据,并创造出一种抽离日常生活的“反环境”(anti-environment)①麦克卢汉认为,正如鱼类不知自身沉浸于其中的水的意义,如果没有一种“反环境”的对比与经历,人类亦无法认知自身生存的境况。参见Marshall McLuhan and Quentin Fiore(eds.),The Medium is theMassage(New York:Bantam Press,1967),p.84.,让观者得以认知当下的生存境况。

一般而言,经典美术作品多为主题性绘画或历史画,有着以图证史或以图咏史的功能。由重要事件累积而成的历史意象、发挥重大作用的人物与群体,以及在社会变迁中极具代表性的人文景观,最容易成为经典之作的表达对象和范畴。②杜少虎:《历史的审美叙事与价值建构——关于重大历史题材美术创作若干理论问题的思考》,《史学月刊》2016年第12期。以笔者关注的《诗画中国》节目为例,其《水图》一期呈现了宋代画家马远创作的12段水景,“云升沧海”“云舒浪卷”“秋水回波”“晓日烘山”等不仅描绘出了不同时空中的水之姿态,更融入了水作为生命之源和生态之基的时代观照,传达了“上善若水,水善利万物而不争”的中国传统文化内在精神。应该说,无论是作品背后隐含的思想观念、艺术家还原历史或自然时的创造性,还是典型形象传达出的丰富历史暗示③意识形态性、历史真实性与典型性被认为是历史画的三个主要特征。参见徐里、冯远、许江、范迪安、施大畏:《丹青史诗与时代精神——纵谈中国美术重大历史题材创作》,《美术》2017年第5期。,都揭示出美术经典的重要价值之一,即以直观的视觉艺术语言激活观者的感性认知与历史观念系统,从而产生投射于现实世界的价值意义。

(二)“意”元素的隐喻式澄明

以媒介化的路径考察美术经典,打破传统二元论的修辞方式,可以确立美术经典在揭示“意”元素上的根本价值。将“画体”作为一个个聚合思想、意义与存有的“居中者”,可赋予其伦理层面和存在意义上的内涵。海德格尔写道:“大地在艺术作品中时而咆哮、时而涌现、时而翱翔。”④Martin Heidegger,Der Ursprung des Kunstwerkes(Ditzingen:Reclam Press,1986),p.154.他在《艺术作品的本源》中又指出,“作品存在”建立一个“世界”,让围绕和指向这个“世界”的“大地”变得澄明。值得注意的是,这里的“世界”既不是现实性的“物”的某种集合,也不是某种事物表象之和的想象框架⑤[德]马丁·海德格尔:《林中路》,孙周兴译,商务印书馆2015年版,第33页。,它给予人们一个规定的视界(世界),这正是艺术作品起到现实作用的地方,同时也是艺术作品超越现实的地方。在中国古代艺术理论中,“意”同样具有超越于言象之外、幽微难测的内涵,是一种存在于纯粹能指(言、象)与纯粹所指(理、道)之间的交织形态。⑥彭锋:《什么是写意?》,《美术研究》2017年第2期。如果将美术经典的传播视为由“象”返“意”的形态转变与媒介转变过程,则可以说观者将被带入一种位于实在之体与超越之体之间、纯粹能指与纯粹所指之间的“张力聚合地带”。

正如张晓凌所述,“历史画并非对历史实在的写实性再现,而是对历史事件、人物的表现性叙事与图像建构,是烛照过去并使之呈现与返场的隐喻式澄明”①张晓凌:《历史的审美叙事与图像建构——重大题材美术创作论纲》,《美术》2017年第4期。。美术经典的创作者经常以历史叙事的穿引、物象表达的再造以及审美喻象的隐现,强化徘徊于“意”与“象”之间的独特审美张力。由此,对这种“隐喻式澄明”的理解,往往需要观者从绘画作品的历史性、叙事性、文化性、精神性等多个维度进行体验与追问。以节目《艺术里的奥林匹克》为例,其《赫拉克勒斯和巨鸟》一期以油画作品展现了希腊神话中大力神赫拉克勒斯用弓箭驱逐巨鸟的故事。该作品作为一幅象征主义油画,主要通过想象和隐喻启示人们,唤醒人们战胜逆境的勇气。节目以数字技术让图像中的“隐喻”得以显现——赫拉克勒斯正是用智慧女神密涅瓦给予的铜制响尾蛇,才发出了象征智慧与力量的共振声波。从具体的“射击”事件到历史神话,再到内在的“象征”价值,节目构成由“象”至“意”的阐释过程,让观众对作品的意象性创构有了更深层次的探索。

二、视听化:从物理交互到混杂交互

美术经典在被视为一种揭示“意”元素的媒介并在各式屏幕上呈现时,其媒介内涵不仅拓延到了文化技艺、自然环境、意识元素乃至世界本身,亦会成为媒体机构、信息桥梁、传播系统的构成部分。视听化的美术作品不仅表征重大事件、典型人物或情境,更会创造和揭示一个不同于美术展览馆的混杂交互界面,这种新形式的交互界面会让历史与现实、艺术家与新受众得以聚集。

20世纪90年代,斯蒂文·约翰逊(Steven Johnson)为突出传播媒介非物理性的意义与表达功能,提出了“文化交互界面”的概念,并将其阐释为不同事物、客体与媒介赖以相互理解的“译者”②Steven Johnson,Interface Culture:How New Technology Transforms theWay We Create and Communicate(New York:Basic Books Press,1997),p.14.—— 一个形塑、整合文化传播并建立媒介与人的有机关联的系统。交互界面的物质性在列夫·曼诺维奇(Lev Manovich)对运动影像艺术的进一步讨论中被放大——他指出“建筑结构的特殊性”会深刻影响观者的体验,并将电影院的信息栏、休息间、陈列橱窗、银幕等因素都纳入这个论述。③Lev Manovich,The Language of New Media(Cambridge:MIT Press,2001),p.73.与之相似,对传统绘画而言,由画体向画意的信息转换主要是通过展览场所的物理交互界面实现的,涉及墙壁设计、陈列方式、人工照明、导览以及观者置身其间的行动轨迹等。此类交互界面有多个层次的内涵:第一,它们以人的身体及构成它们的物质性媒介为基础;第二,不同性质的交互界面决定了受众参与并操作图像的程度,比如场地的大小、光线的明暗会决定观者能够走近的距离与观看的方式;第三,界面背后隐含着“艺术力”的分配,如艺术家的表达不得不受到策展人艺术意志的影响与其话语的支配。换言之,交互界面自身的媒介逻辑将内嵌于人们的审美经验中,并影响着文化数据的传递。

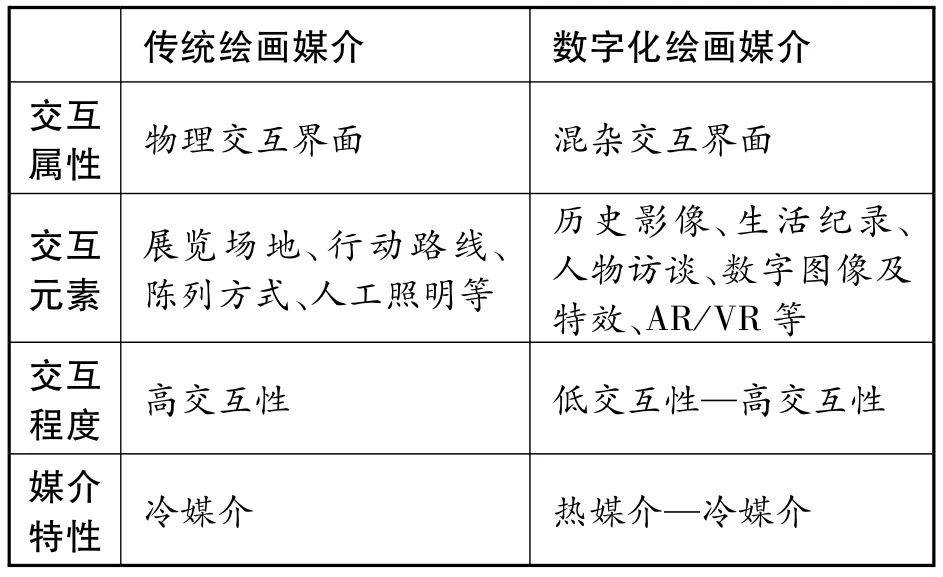

在以电子媒介为载体传播美术经典时,创作者会通过数字技术将原本的物理交互界面转化为混杂交互界面(见表格),这尤其呈现出“意”元素生成与流动的动态过程。《美术经典中的党史》《艺术里的奥林匹克》《诗画中国》都将视听所表征的媒介语言注入传统绘画艺术,通过二维平面向三维空间的视觉转化,将画意显现的瞬时性空间延展为情境中的生成与历史性的流动,以多元视听媒介重构作品的审美世界,并以此弥补数字媒介的低交互性;与此同时,节目也通过历史影像、生活纪录、相关人物访谈等多元交互手段,将内容生产的关注对象从以“作品—观者”为核心的艺术欣赏,扩展至以“创作者—作品—评论家—观者”为构成的审美活动系统,以视听化的方式还原审美活动的形态结构,完整展现出审美创造、审美欣赏、审美评价三个子系统。

传统绘画媒介与数字化绘画媒介的交互界面对比

(一)审美意向与审美情感的视听化

“只有被创作者的个性光辉照亮时,历史的事实、材料、细节才具有感染力。”①水中天:《历史画与绘画中的历史》,《油画艺术》2015年第3期。无论是美学理论还是绘画理论,都始终强调艺术家的情感深度与艺术创造性、多样化之间的深层关系。绘画主题的独创性往往取决于艺术家认识生活的深度,亦是其思想感情的深化②尚辉:《史诗的图像建构——历史画作为党史百年叙事的图像志》,《美术》2021年第7期。,这种情感深化的过程很难为欣赏者所知。而在美术经典的视听化过程中,围绕画家创作、采风经历的图片、影像、访谈资料可以构成节目的重要内容,从而弥补这一缺陷。如在《美术经典中的党史·井冈山会师》中,短片《王式廓在延安》讲述了这位画家如何从一名文艺青年转变成真正的革命者,并以深厚的革命情感创作出一批贴近延安人民生活的美术作品;而在对创作者沈尧伊的采访中,画家说明了油画《革命理想高于天》创作于1976年前后,他为了表达内心对周总理的怀念,才在画中毛主席身边的战士群像中刻画了周恩来的形象。该节目通过讲述画家在创作中的情感升华体验,让观众更深刻地理解了画家如何体味对象的完整性、丰富性、多样性,并创造性地建构出高于生活真实的艺术形象。在审美活动中,主体对对象的审美经验并非直接的物之经验,而是物之情感属性的经验,因此审美创造是一种兼具意向性与实践性的活动,数字媒介则运用视听手段将这种情感意向外化了,为更多的观众直接参与审美活动提供了认知基础。

(二)审美形象与审美空间的视听化

审美欣赏让人进入丰满的对象世界,即一个由“澄怀”“味象”进而“得意”的世界,并完成由“象”媒介至“意”媒介的审美转化。换言之,“意”会通过具体的形象符号或绘画语言得以显现。黑格尔就曾指出“形象与空间”的媒介作用,他将绘画的“表面”视为其再现物的中介,并将西方绘画艺术中的透视阐释为主体收心内视的过程。①黑格尔认为这种内心生活的显现既与多样化的外在事物形象结合,而又离开具体存在,退回到它本身。因此,他将内在化称为“收心内视的自为存在”。参见[德]黑格尔:《美学》(第三卷上册),朱光潜译,商务印书馆1981年版,第226-228页、第231-232页。如果说“透视”即为“内在化”,则艺术家通过透视将三维空间转化为二维平面时,也将主体精神灌注的生命转化成了内容意蕴。康德认为,在具象艺术中,诸理念于感性直观中得以表现。②[德]康德:《判断力批判》,邓晓芒译,人民出版社2002年版,第74-75页。卡西尔(Ernst Cassirer)则声称:“有一种概念的深层,也有一种纯形象的深层。前者依靠科学来发现,后者在艺术中展现。”③[德]恩斯特·卡西尔:《人论》,甘阳译,上海译文出版社2004年版,第234页。席勒亦认为审美创造的是一个“不会像认识真理那样抛弃感性世界”的“活的形象”。④[德]席勒:《审美教育书简》,张玉能译,译林出版社2009年版,第45页。以上美学观点无论是提“内在化”“感性直观”还是“纯形象的深层”“活的形象”,皆旨在论述“画意”与“画体”的不可分割性与同一性。绘画作为感性幻想的艺术,需要借助空间形象来表现理念,并利用视觉过程使形象产生可普遍传达的共通感。因此,二维形象本身作为中介之物,其形象的深层就是生命感的内化与意蕴的再现。

而在美术经典的视听化传播中,创作者们可以通过视觉特效,活态化呈现画面的空间形象与主体的创作精神,并注重传达深层的生命感,将美术作品的二维表面还原为三维审美空间,反向塑造黑格尔所揭示的艺术“内在化”过程。如《诗画中国》节目通过计算机动画技术将山水空间转化为自然生动的直观景致:在范宽《溪山行旅图》的呈现中,镜头穿过前景的低平溪岸,观众追随镜头运动深入丛林之间,顺着山间行者的视线仰望,急速拉开的远景画面凸显出后景山脉的垂直动势。正如赵孟頫所言:“宽所画山,皆写秦岭峻拔之势,大图阔幅,山势逼人,真古今绝笔也。”⑤参见高木森:《宋人丘壑:宋代绘画思想史》,浙江人民美术出版社2019年版,第65页。数字技术在此将审美空间与审美对象的生命精神传达了出来,通过令人惊奇、震撼的视听效果直接作用于感官和心灵,唤醒了对经典作品的深度理解与生命体验。

(三)审美评价与审美“引情”的视听化

美术经典的视听化,不仅通过虚实结合的数字特效让原本悬挂于“白立方”上的美术作品挪移至眼前,促使观者产生有意识的感知活动,进而对画面上的形象产生幻想,赋予其生命化与戏剧化的活动,还可以通过评论家的审美评价实现从“移情”到“引情”的功能。在以杜卡斯(Curt J.Ducasse)为代表的西方现代美学家看来,艺术作品是情感的外化或对象化,艺术鉴赏就是要探索和开掘审美主体化与客体对象化的情感价值。杜卡斯在传统“移情”观念的基础上,将人的审美心理细分为“移情”“近情”和“引情”三种,其中又以“引情”最为重要——发掘注入客体的“情感含义”,并凭借无利害的审美观照凝聚观者的注意力。①[美]C.J.杜卡斯:《艺术哲学新论》,王柯平译,北京大学出版社2022年版,第249页。在这里,杜卡斯所强调的“情感含义”是指艺术家心理与对象物属性的“化合物”,他又称其为事物的“审美内涵”(aesthetic connotation)——审美形象的象征和寓意,这就是上文所述的“意”元素的隐喻式澄明,也是审美活动中最深刻、最关键的一环。

美术经典的视听化呈现主要通过艺术家的创作自述与评论家的艺术批评来揭示并未呈现于作品表面的“意”元素,以此引导、激发观众更深层次的审美兴趣。以《美术经典中的党史》为例:该节目每期首先由美术评论家展开对绘画艺术语言的分析,涉及构图、色彩、线条、材料、画法等,视听创作者此时会同步在画面上进行视觉提示,如对画面构图予以线条勾勒并突出显示评论家所强调的形象等;接着,评论家进一步引导观众深入理解画面的内容和表现形式与社会发展、艺术演进之间的关系,镜头语言则以具体的视听表征引导观众从某个细节观察到另一个细节,以体察图像所构建的历史逻辑与认知经验;最后,凭借评论家对审美客体与审美感知之间的符号化关系的揭示,充分提升观众的“审美力”,从而将其导引至事物的情感意义之源,揭示“视觉—图像符号”的象征和寓意。如在《遵义会议》一期中,评论家尚辉指出“窗口”的刻画寓意革命事业的深夜,此时“窗外”原本幽深的暗夜仿佛隐现出点点燎原星火,数字技术让这“火光”在原有场景中焕发出另一层光彩,让敞开的窗口仿佛折射着新的长征路上的胜利;在《革命理想高于天》一期中,评论家王平指出女战士手中的小花象征着对未来美好生活的向往,此时视听语言亦将评论家所述的意象符号活态化,实现了对艺术语言、艺术形象、艺术意蕴的一种循序渐进的引情作用。

三、档案化:从个体书写到公众记忆

“意”的生成、外化与流动,形成了一个个虚拟化、数据化、网格化的聚合体,让由美术经典构建而成的艺术档案被保存在开放的数字空间内。这些档案所捕捉的,不只是逝去的历史或其文本资料,还涵盖着各种让“话语实施”得以发生的功能性复式关系。②张一兵:《认知考古学:活化的话语档案与断裂的谱系发现——福柯〈认知考古学〉解读》,《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版)》2013年第6期。作为重新激活美术经典的一种艺术话语实践,美术经典的档案化会将我们对其的传统欣赏从作品、艺术家和主题的分析中抽离出来,转向对差异性实践与话语功能的考察。

(一)多元形态的认知主体

大众媒介与数字技术不仅拓展了美术经典的使用范围与呈现方式,也催生了多元形态的艺术档案使用者。①福柯认为档案是支配作为特殊事件的叙述形式的系统。这里引用福柯的“档案”概念,主要是为了说明美术经典的数字化传播作为一种档案化事件所关涉的生产场域与使用范围。参见Michel Foucault,The Archaeology of Knowledge(London:Routledge Press,1972),p.129.他们依据自身的审美经验抵达画意,让关于历史真实的“真理”涵容于艺术真实的“真理”之间②海德格尔认为作品的“被创作存在”既是作品的现实在场,同时也是真理之被固定于形态。参见[德]马丁·海德格尔:《林中路》(修订本),孙周兴译,上海译文出版社2004年版,第55-56页。,巧妙地嵌入美术作品的构图、场景、造型等元素中。于美术经典的数字化传播过程而言,将审美活动系统视听化,可以帮观众理解艺术家如何将历史事件、文化景观转化为艺术作品中的典型形象和场景,进而展开主动、真实的审美欣赏活动,形成对作品更广义的文化价值的领悟。毕竟美术经典作为保存某种历史真实或曰由人民智慧集聚而来的可感价值之载体,能够激发审美主体进入深度的审美观照活动之中。当个体最大限度地成为审美主体,并超越历史叙事的对象身份之时,此种观照活动的积极价值亦将超越一般性的认知感受,将审美主体转化为开展认知实践的特定主体——当然也会在节目以外的公共媒介领域引发热点话题,产生舆论影响。如《艺术里的奥林匹克》深入艺术与体育的交汇之处,引入文化、艺术、体育等不同领域的专家与学者的话语,从超越艺术的视角形成了一份独特的档案——通过书法、绘画、诗歌、雕塑等中外艺术形态与体育文化的交融,激活中华民族内修于心、外修于形的修身准则与哲学观念,从而将艺术欣赏主体拓展为多元形态的认知主体。

(二)多重构序的叙述视角

美术经典的档案化可以实现个体书写与公共记忆的深层联结。如《美术经典中的党史》以100幅主题性的美术作品铭刻了中国共产党的百年奋斗史,在其内部,每件艺术档案都来自创作者的差异性书写,从而关涉大量不同时代的艺术家层积而成的图像记忆,并使之合力构成了一个系统。在这个系统中,精神构序(画意)与图像构序(画体)都来自不同艺术家的“非线性连接”。

从时间维度来看,历史画或主题性绘画更根本地基于艺术家所处的时代视角、历史立场或某种对现实的回应,③尚辉:《重识主题性绘画的叙事特征与审美价值》,《美术》2018年第9期。作为一种视觉性的史诗书写,它是面向历史的记忆、面向时代的抒怀以及面向未来的精神传承,从而拥有多重构序的叙述视角。《美术经典中的党史》节目的尾声总是基于当代叙述视角去展现绘画作品中历史场所的今日样貌,讲述今人对作品所蕴含的革命精神的继承与发扬。如在其对《江山如此多娇》的呈现中,作品本身打破了江南春色与北国隆冬的时空界限,以长城内外、兼容并包的景致展现了毛主席诗词《沁园春·雪》的雄阔意象,体现出“各美其美、美美与共”的中华美学精神。视听创作者在构建艺术档案的过程中,巧妙地以这种艺术精神来映射“一带一路”倡议下共建国家之间的互联互通及其合作共赢的美好前景,通过回顾各国参会代表在画作前合影的情形,延展了艺术档案使用的可能性。

(三)多样化、差异性的话语系统

对艺术档案的拓展不仅体现在建立档案与历史的关系上,还体现在对蕴含其间的私人化特质与公众性进行挖掘,建构关于大众日常生活的陈述系统上。主题性美术作品作为表现主流意识形态的重要方式之一,时常会被认为致力于宏大叙事,导致其中蕴含的审美情感与审美价值被忽视。而在艺术档案生产中,大众媒介对传统艺术媒介的话语系统是有所改变的:除了将焦点置于传统观念中连续性的历史话语外,更有朝局部的、差异性的日常话语的转向。例如,《美术经典中的党史》在对文国璋先生的石版画《我认的主义一定是不变了》的呈现中,通过讲述“带牛角面包”的故事,既体现出当年旅欧勤工俭学青年的艰辛,也反映出他们在共产主义信仰中缔结的深厚友谊。日常生活作为记忆、行为和身体的集散地,含括历史和记忆的点点滴滴,体现着历史和记忆的延展。①安婕:《福柯如何看电影?》,《文艺研究》2018年第8期。艺术档案的拓展也正是通过将与美术经典关联的历史事件转化为可日常分享的、微小的细节,让普通观众找到情感共鸣和情绪联结,从而在聆听个体叙事的同时建构公共记忆的。

结 语

在数字媒介高度发达的时代,具有普遍社会性的、面向大众的艺术传播越发重要。费瑟斯通(Mike Featherstone)认为,新媒介档案构建了一座包含所有文化财富的数据之城。②Mike Featherstone,“Archiving Cultures,” British Journal of Sociology 51,no.1(2000):165-166.当艺术作品走下美术馆精心设置的神坛,主流媒介将主要通过探索美术经典与数字技术的结合方式与路径,让经典传播的各种场景向虚拟和数字化延伸。对此,本文主要论述了三个方面:

第一,美术经典的媒介化,即更为根本性地将美术经典视作一种蕴含丰富审美价值并构成人类生存意义的中间媒介。绘画不是对自然的单纯模仿,其创造性也不单依靠强有力的情感流露:由艺术作品所展开的世界才是人类栖居于其间的“意”的世界,是画家融于自然之境的意匠与骨气。数字技术从作品的内部和外部重新构建了以“画意”为核心的艺术传播路径,将诗、画、音、舞、剧、曲等形式糅合成了新的艺术形态,在“多屏时代”释放了形成审美公共空间的新潜能。

第二,数字技术加持下的美术经典的视听化,不仅运用扩展现实(XR)、全息影像、裸眼3D等技术成果对艺术作品本身进行转化,引发大众自发、愉悦的观看,更通过审美活动的强交互性弥补了技术媒介原本的短板。①比如,麦克卢汉之所以将电视视为“冷媒介”,是因为电视以传播“马赛克”图像为其主要功能。换言之,他认为电视的播出总是伴随着人们社交、对话的模糊场景,从而只能引发低层次、物理性的交互行为。参见[加拿大]马歇尔·麦克卢汉:《理解媒介:论人的延伸》,何道宽译,译林出版社2011年版,第36页。在以虚拟画框为基础的可供性选择中,观众对绘画的观看转向了积极的审美行动,观众由此成为绘画空间、影像空间、社会空间与现实空间的积极“闯入者”,在新媒介激发的艺术实践行动中参与重塑了经典的公共性。

第三,生产机构和作为把关人的相关领域专家作为引导大众进行审美活动的主体,可以围绕艺术经典档案的形成提供个人的积极行动,以多元主体、多重视角、多样话语为特点进行审美理性的建构。在媒介技术的转化和审美主体的引情作用下,让大众进入诗画意境已有了更多可能,这无疑将推动我们构建高质量的艺术档案,为经典的传播生产出全新的空间。