2016-2020年我国护士人力资源公平性研究*

2023-08-05于尚平侯冠宇朱庆捷

于尚平,侯冠宇,王 艳,△,朱庆捷

(1.扬州大学护理学院公共卫生学院,江苏扬州 225009;2.中国政法大学商学院,北京 100088;3.苏北人民医院重症监护室,江苏扬州 225001)

党的二十大报告中指出要“深化医药卫生体制改革,促进医保、医疗、医药协同发展和治理。促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局”。卫生资源是卫生发展的重要因素之一,对推动卫生事业的发展起到至关重要的作用[1]。其中人力资源是卫生资源的核心,而护士人力资源在护理事业发展中发挥着重要作用,护士人力资源配置的公平性是卫生服务利用公平的前提,也是人民群众医疗卫生服务多样化的基础[2],对提升卫生人力系统利用率、提升护理质量、稳定护理人才队伍起到重要作用[3]。《全国护理事业发展规划(2021-2025年)》提出[4],我国护理事业发展还存在着不平衡不充分的问题,其中护士队伍数量相对不足且分布不均。近年来由于医疗系统改革、人口老龄化、传染病暴发及患者日益增高的需求等原因,我国护士人力资源出现配置不足、护理质量下降等问题[5-6]。因此,持续扩大护士队伍、优化护士队伍结构、合理配置护士人力资源成为我国未来护理事业的发展目标,其中解决我国护理人力资源配置问题显得尤为重要。目前护理人力资源研究多集中于满意度、离职及教育培训3个方面,关于人力资源配置研究多集中于各省份和医疗机构人力资源配置[7],关于最近几年护士人力资源公平性的研究较为缺乏,因此,本研究纵向分析我国2016-2020年护士人力资源配置公平性动态变化,为深化医疗卫生体制改革,优化护士人力资源配置提供依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源

本研究中我国31个省(自治区、直辖市)年末人口总数、行政地理面积数据来源于2016-2020年《中国统计年鉴》,注册护士人数、年龄、受教育程度、性别等数据来源于2016-2020年《中国卫生统计年鉴》。

1.2 方法

本研究采用基尼系数及泰尔指数从人口分布和地理面积分布两方面分析护士人力资源配置的公平性。

1.2.1基尼系数

基尼系数被用于测量卫生资源配置公平性,系数越大则表明配置越不公平。基尼系数<0.2表示绝对公平状态,0.2~0.3表示比较公平状态,>0.3~0.4表示公平性一般状态,>0.4~0.5表示公平性较差状态,>0.5表示高度不公平状态。计算公式为:

(1)

G表示基尼系数,Pi指各省(自治区、直辖市)人口数/地理面积占全国总人数/总地理面积的比值;Yi指各省(自治区、直辖市)注册护士拥有量占全国注册护士数量的比值;Vi指每千人口/每千公顷地理面积注册护士数量从小到大后Yi的累计值;n指地区总数;i指按小到大排序后第i个地区。

1.2.2泰尔系数

用泰尔系数评价我国护士人力资源配置的公共程度,并分析东、中、西三大区域间差异和区域内部差异对总体差异的贡献率。泰尔指数取值范围为0~1,数值越大,说明配置差异性或者不公平程度越大。泰尔指数计算公式如下:

(2)

公式中T代表泰尔指数,Xm和ym分别表示第i个区域内的第m个地区人口总数/地理面积和注册护士数量,X和Y分别表示全国人口总量和注册护士总量。泰尔指数分解为组内差异和组间差异,其公式如下:

(3)

(4)

Yj=∑ymXj=∑Xm

(5)

公式中T组间为我国东、中、西三大区域间护士人力资源差异;T组内为东、中、西区域内部护士人力资源配置差异;Xj和Yj分别表示第i个地区的人口总量/地理面积总和与注册护士总量。Xm和ym分别表示第i个区域内的第m个地区人口总数/地理面积和注册护士数量。X和Y分别表示全国人口总量和注册护士总量。

组间贡献率=T组间/T总×100%

(6)

组内贡献率=T组内/T总×100%

(7)

组间与组内贡献率可以分析护士人力资源配置差异来源及影响程度,贡献率越大,对总泰尔指数的影响也越大,反之越小。

1.3 统计学处理

以EXCEL2003进行数据分析,计数资料采用人数和构成比描述,采用年均增长率反映护士人力资源平均增速和发展趋势,年增长率=(本年度数据-前1年数据)/前1年数据×100%。采用护士人数占卫生技术人员数比值变化反映医护比的变化趋势。

2 结 果

2.1 我国护士人力资源配置的基本情况

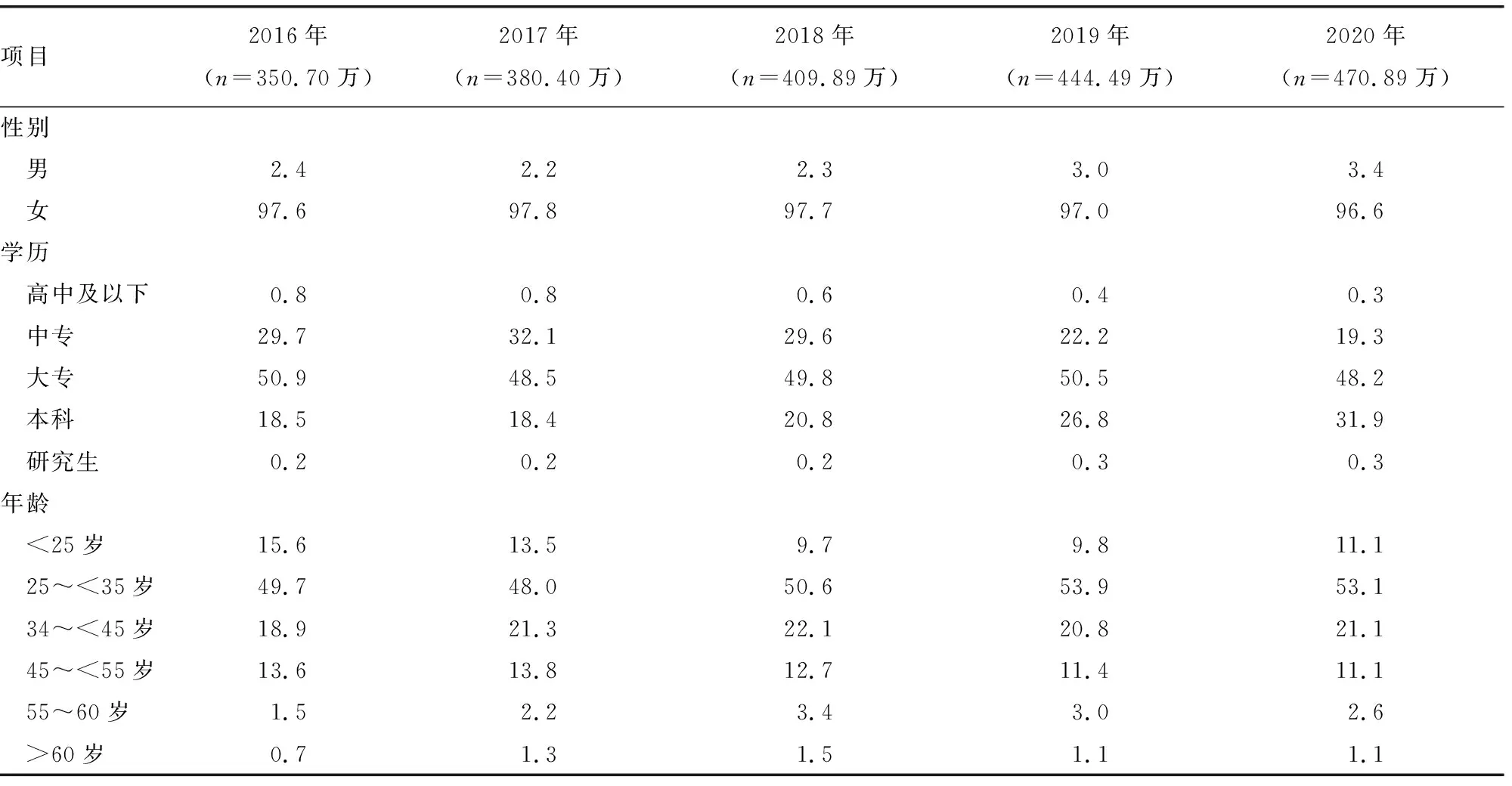

2016-2020年我国护士人力资源总数不断上升,分别为350.70万、380.40万、409.89万、444.49万、470.89万;年增长率不断变化,分别为8.46%、7.74%、8.45%、5.93%。医护比由1∶1.32发展为1∶1.38。2016-2020年我国注册护士性别构成差距逐年缩小,男护士占比逐年增加,见表1。2016-2020年我国注册护士学历变化:高中及以下占比最低,且逐年下降;中专占比逐年降低,但仍较高;大专占比逐年降低,但仍为最高;本科占比逐年上升,2020年达到31.9%;研究生占比最低,但呈现上升趋势,见表1。2016-2020年我国注册护士年龄构成变化:25~<35岁约占50%,且占比逐年上升;>60岁护士占比最低,见表1。

表1 2016-2020年我国注册护士性别、学历及年龄a(%)

2.2 护士人力资源配置公平性的基尼系数

2.2.1按人口分布的基尼系数

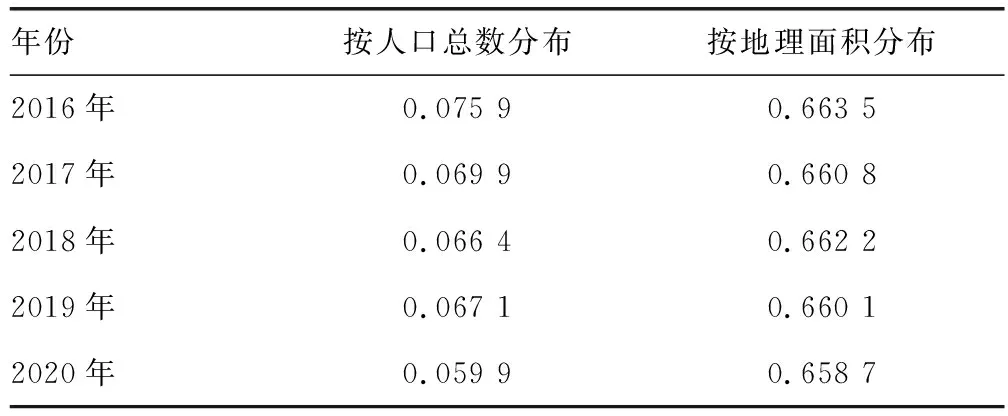

2016-2020年我国护士人力资源按人口分布的基尼系数均小于0.2,且2016-2020年护士人力资源的基尼系数整体逐渐下降,但在2019年注册护士的基尼系数高于2018年,见表2。

表2 2016-2020年我国注册护士人力资源的基尼系数

2.2.2按地理面积分布的基尼系数

2016-2020年我国护士人力资源按地理面积分布的基尼系数均大于0.65,2016-2020年注册护士按地理面积的基尼系数整体下降,但2018年小幅度波动上升,见表2。

2.3 护士人力资源配置公平性的泰尔系数

2.3.1按人口分布的泰尔系数

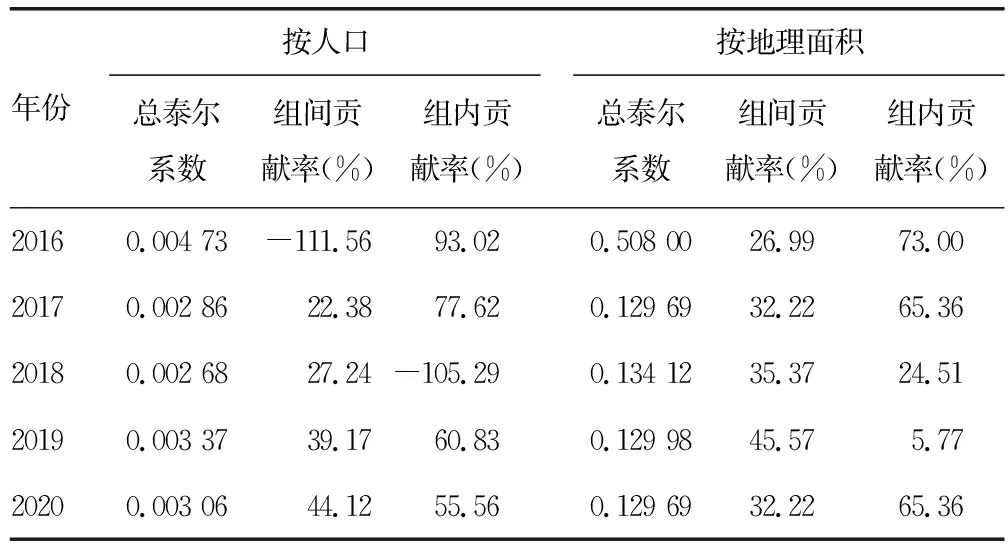

2016-2020年我国护士人力资源按人口分布的总泰尔系数均低于0.1,且总体下降,2019年后呈小幅度上升,与基尼系数结果趋于一致,见表3。

表3 2016-2020年我国注册护士人力资源的泰尔系数

2.3.2按地理面积分布的泰尔系数

2017-2020年我国护士人力资源按地理面积分布的总泰尔系数介于0.1~0.2之间,配置公平性一般。2016年总泰尔系数为0.508,配置公平性较差,但总体呈波动下降,见表3。

3 讨 论

3.1 护士人力资源总概况

2016-2020年注册护士逐年增加,且医护比逐渐上升,2020年医护比为1∶1.38,达到了1∶1.25的目标,但距离发达国家1∶4的医护比仍存在差距。2018-2019年注册护士按其人口和地理分布的公平性均呈下降趋势,因此尽管政府在大力培养护理人才方面增加投入,但其总量不足,且城乡、地域之间的差异问题仍亟待解决,这与既往研究结果一致[8-9]。有研究指出,受编制、薪酬、福利待遇及个人发展空间等因素影响,护士人力资源配置存在明显的地区与城乡差异不平衡的现象[10]。因此,政府及各高校、职业学校等应持续加强护理人才培养,通过提高薪资待遇、鼓励提升学历、改善就业环境、发展专科护士等有效措施培养和吸引护理人才,促进护士人力资源流动,缩小与发达国家的医护比差距。

3.2 2016-2020年我国护士人力资源配置的基本情况

3.2.1注册护士人力资源总数

2016-2020年,护士队伍不断强大,呈持续增长趋势,尽管如此护士仍面临巨大缺口。欧盟国家规定每千人拥有护士8人以上[11],但我国仅为3.34人[4]。因此,教育部门应持续扩大护理学科招生,国家加大政策扶持力度,从根源处扩大护士人数。此外,医疗卫生机构需要重视护士薪资待遇,提升护士社会地位,降低护士离职率。

3.2.2注册护士性别构成

随着社会需求增加及三孩政策开放,以女性为主的护理队伍人力压力激增,因此护理领域需要更多男性加入。精力、体力及生育因素,使得男性在护理工作中更有优势[12-13],但在现代护理发展过程中,由于南丁格尔形象和护理工作特点,社会对男性从事护理职业存在固有偏见,导致男护士离职率高[14]、对护理职业声望认同低等现象发生[15]。尽管以上现象持续存在,但2016-2020年男护士比例由2.4%增长至3.4%,呈现持续上升,但仍处于极小比例,男女比例差距悬殊。因此,医疗机构、卫生管理部门和管理者应加强对男护士的关注与引导,社会与媒体应加大正面宣传以增加公众了解度,从而持续提升男护士占比,缓解护理队伍人力资源压力。

3.2.3注册护士学历构成

2016-2020年注册护士本科学历占比大幅度提升,2020年达到31.9%,中专及以下比例总体下降,说明护理队伍学历进一步提高。这与医疗卫生机构提高护士招聘门槛、专升本等多样化途径、重视学历提升等原因有关。但注册护士中研究生学历占比很低,且增长幅度不大(0.1%),这与个人职业生涯规划、专业重视程度等有关。自2020年起,医学类研究生呈现大幅度扩招趋势,但由于2020级研究生尚未毕业且本文仅统计截至2020年的注册护士数据,2020年后注册护士研究生占比是否会大幅度提升仍有待进一步分析。扩大本科及以上学历占比,对提升护理队伍素质,促进护理事业发展,推动护理科研进步起到至关重要的作用。因此,国家相关部门可采取政策继续扩大招生面,增加学士、硕士及以上学位点;医疗卫生机构可通过提高薪资待遇、晋升政策支持等措施促进临床护理人员学历再深造;此外,社会媒体可加大对学历提升的宣传工作。

3.2.4注册护士年龄构成

2016-2020年注册护士年龄分布结果显示,目前我国护理队伍是一支年轻、具有活力且经验丰富的人力队伍,25~<35岁占比最高(>50%),34~<45岁占比居第2位。但由于护士结构的年轻化,也面临着离职率高、产假多等问题。因此,结合现状应优化护士性别比例,提升男护士占比,以解决产假导致的人力资源压力激增。医疗卫生机构及政府应重视并加强护士薪资待遇及社会认可程度,缓解高离职率等问题。

3.3 按人口分布的护士人力资源公平性

2016-2020年我国按人口分布的护士人力资源总体配置呈现绝对公平且逐年优化状态,配置公平性在不断提高,2019年存在波动变化。说明我国加大卫生人力资源投入,重视注册护士的开发、培养、管理与建设,以及严格执行全国护理事业发展规划等决策取得成效。总体区域内贡献率高于区域间贡献率,表明护士人力资源配置的差异主要来源于东、中、西部各区域内部的差异,且总体差异在逐年下降。与刘璐等[1]关于2014-2018年我国卫生人力资源配置公平性研究结果一致。但目前东、中、西部各区域内部护士人力资源分布不均衡的情况仍需解决。泰尔系数显示,我国护士人力资源配置不公平性的原因来自区域内部的差异。由于我国经济发展、卫生人力资源配置及人口流动与城乡差异有关,东、中、西部中的各个区域内部存在明显的城乡配置差异[16]。因此,相关管理部门应注重各区域内部资源配置的差异,逐步缩小城乡之间的配置差异,构建城乡区域一体化,从宏观角度制定相关政策缩小区域内部差距。职业规划与薪资待遇可能是导致城乡间人力资源配置差异的原因,政府与相关机构可通过促进城镇化,改善乡村医疗卫生机构条件,缩小城乡薪资待遇差异等措施缩小区域内部分布差异,提升护士人力资源配置的公平性。

3.4 按地理面积分布的护士人力资源公平性

2016-2020年我国按地理面积分布的护士人力资源配置处于绝对不公平状态,虽然总泰尔系数逐年下降,护士人力资源配置公平性在不断提升,但仍处于高度不公平状态,且总体区域内差异率明显高于区域间差异率,表明护士人力资源配置的差异主要来源于东、中、西部各区域内部的差异。该问题也是近年来我国整体及各省市卫生人力资源配置所面临的共同问题[17],其主要原因与我国省市地区之间地理面积差异大,且政府资源配置标准指标大多依靠每千口卫生资源拥有量进行计算,忽略了地理因素有关。如对于西藏、青海、新疆等地区,仅通过人口进行护士人力资源配置很难使得居民得到及时医治,满足其医疗需求。因此,政府在进行护士人力资源规划时应考虑人口、地理面积、经济等多种因素,结合多指标进行护士人力资源统筹规划。对于地广人稀的西北部及西南部地区,应结合多方因素增加护士人力配置,同时持续发展西部人才引进战略,吸引人才由中部地区向西部地区转移。对于人口密集且人才聚集的东部地区,政府及医疗机构应积极执行中西部人才支援计划,优化地区间资源配置。

综上所述,我国护士人力资源仍存在缺口大、地理配置不公平、医护比低、高学历少及男女比例差异大等严重问题,因此,政府需坚定不移地强化护理人才培养,加强高校招生,并重视护士学历培养。社会及医疗机构需重视待遇优化及提高男护士的职业认同,进一步优化护士的男女构成比,缓解因生产带来的人力压力问题。地理配置存在绝对不公平现象,应结合多因素分析其内部原因,采取政策改善不公平现状,缓解城乡、地域间护士人力资源配置不平衡问题。此外,推动护士人力资源合理化流动,以完成人人享有医疗卫生健康保障的目标。本研究仍存在不足,仅对护士人力资源进行纵向分析,总结人力资源发展趋势并分析解决对策,未能剖析不平衡现状的深层原因,因此可结合统计学方法进一步分析区域护士人力资源配置不公平的影响因素,找出主要与次要原因,并从多方面提出合理政策与规划,以提高护士人力资源配置公平性。