合肥某办公建筑自然通风设计优化策略探讨

2023-08-05潘仁颖安徽省建筑科学研究设计院安徽合肥230031

潘仁颖 (安徽省建筑科学研究设计院 安徽 合肥 230031)

1 引言

随着绿色低碳概念的提出,绿色低碳建筑的策划向经济、适宜的方向落实,项目所在地的地理气候、文化特征、生活习惯等因素都影响着各专业设计措施的选择。作为降低空调能耗、改善建筑热湿环境的一种重要手段,自然通风在建筑设计中有着广泛的应用。一方面,通过加速室内外空气的交换减小空气龄,使室内获得足够的新鲜空气,保障呼吸健康的根本需求;另一方面,气流速度也对人体热感觉有着直接作用。

通风方式主要分为自然通风和机械通风两种方式。机械通风可以直接地实现室内通风目的,但会产生建筑能耗及通风噪音。在绿色低碳建筑的理念下,自然通风的方式越来越受到重视。对民用建筑来说,自然通风是指依靠室外风力造成的风压和由于室内外空气温度差所形成的热压来驱动空气流动,以形成室内外空气的交换。

风环境对体表感受影响十分重要,因此风环境的设计应予以重视。传统的自然通风设计是根据风玫瑰图和气候分区的解读,无法精确地分析建筑的自然通风微环境。计算流体动力学(Computational Fluid Dynamics,简称CFD)为建筑设计提供了更加精准、科学的模拟分析方法和设计思路,为设计师提供更加直观的风环境设计评估依据。

在当前建筑设计过程中,普遍存在建筑设计和模拟等技术分析协同性差的问题,为进一步优化节能设计,就要求建筑师利用CFD 模拟分析进行自然通风设计策略的综合运用。本文主要以合肥地区的典型办公建筑为例,结合CFD 模拟技术分析建筑设计中可以利用的自然通风优化策略,为本地区同类型建筑优化设计提供参考。

2 项目概况

2.1 建筑规模

该项目位于合肥市蜀山区,总用地面积 13333.33m2,总建筑面积56677.68m2,容积率2.96,建筑密度31.3%,绿地率25%,绿色建筑设计目标为二星级。项目规划平面图及鸟瞰图如图1、图2所示。

图1 项目规划平面图

图2项目规划鸟瞰图

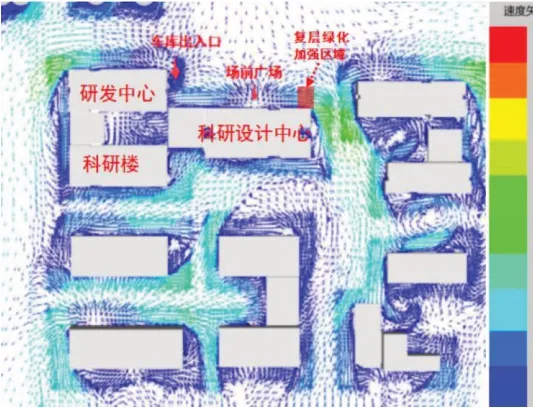

图3 冬季工况1.5m处风速矢量图

图4 夏季压力云图

2.2 气候特点

合肥属亚热带季风性湿润气候,地处中纬度地带,气候温和,季风明显,雨量适中。年均气温15.7 ℃,年均降水量约1038.33 mm,多年平均日照数在2100 h 左右,平均相对湿度为77%。规划设计时应重点考虑日照、风速、风向、温度、湿度等因素对建筑朝向、布局的影响。

表1 风向参数

合肥地处夏热冬冷地区,在夏季和春秋季,组织好室内外自然通风设计,不仅有利于改善热环境,而且可以降低过渡季空调系统运行能耗。例如在上海区域,合理设计自然通风改善人们开窗时间,空调系统节能可达到40%以上。因此优化建筑总体布局和建筑单体的室内空间通风设计是必要的。

3 自然通风优化策略

3.1 室外风环境对建筑布局的影响

区域微气候与室外气流运动密切相关,规划设计时往往更注重建筑群的功能、流线、外观以及空间的利用等因素,实际上合理的室外风环境是建筑舒适度的一个重要指标,场地局部的湍流和涡旋不利于冬季的行走舒适性,同时也影响污染物的扩散,严重降低室外空气品质。良好的室外场地风环境不仅可以提升人员活动区的行走舒适性和空气品质,合理的建筑室外表面风压差是形成良好建筑室内自然通风的前提条件。夏热冬冷地区人员习惯于过渡季节开窗通风改善室内空气品质,因此需首先保证室外合理的风环境设计。

方案规划设计时,建筑物合理的布局是决定室外风速和风压的重要影响因素之一,可以通过优化架空层位置、建筑间距、建筑朝向、建筑高度等设计,结合地形高差、景观布局、交通流线等综合因素,形成室外风速合理、流场均匀、无涡旋和滞风区的室外风场。利用CFD 技术优化建筑与周边建筑群体之间的关系,使建筑充分利用自然资源,获得更好的自然通风条件,同时弱化局部不利的风环境影响因素,从而创造出一个安全舒适的室外风环境。

设计初期本项目方案基于当地风环境特征对建筑布局进行针对性设计。合肥地区冬季主导风向为东北风,在此风向下,本项目将场前广场布置于建筑主要出入口北侧,通过场前广场种植乔、灌、草结合的复层绿化,形成密集绿化景观节点减弱冬季北方主导风向下的风速,单体主要出入口形成良好的行走舒适性区域;在研发中心转角区域的涡旋区布置为出库出入口,减小行走频率。采用CFD 对室外自然通风模拟,根据模拟结果,冬季1.5m 高度人行区域最大风速出现在科研设计中心东北角,由于“峡谷效应”和建筑物的阻滞原因,出现局部强风,此处考虑加强复层绿化的设计,种植高大灌木或加强灌木密度起到阻滞作用,1.5m 高度处风速有了明显降低,最大风速为3.7m/s,达到了“建筑周围人行区风速<5m/s”的要求,建筑周围1.5m 高度人行区域的风速在0.5~1.7m/s 之间,人行区域风速舒适度良好;人行区风速放大系数为1.7,达到了“室外风速放大系数<2”的要求。夏季和过渡季建筑周围1.5m 高度人行区域的风速在0.6~2.7m/s之间。

表2 风速与人体感觉统计表

为利用气候条件实现室内自然通风,建筑布局及朝向应迎合夏季和过渡季主导风向,形成合理的室内外风压差。合肥地区夏季和过渡季的主导方向为南风或东风,建筑迎风面或通风窗所在外立面宜与夏季或过渡季主导风向夹角为60°~90°,并尽可能增加迎风面积。本项目单体建筑均设计为正南朝向,其中科研楼5F,建筑高度22.2m,布置于场地西南角;研发中心10F,建筑高度42.2m,布置于场地西北角;科研设计中心19F,建筑高度78.6m,布置于场地东侧。单体建筑迎风面平均风压与建筑背风面平均风压在2.2~4.8Pa,整体建筑高度“北高南低”,各单体建筑迎风面积、南北风压差有利于形成室内风速场的合理边界条件。

3.2 建筑室内通风优化设计

室内自然通风效果的影响因素主要有建筑布局、体型、通风开门面积和位置、室内空间布局等。在建筑平面设计过程中,室内通风优化的设计主要考虑以下三个方面:

①在功能需求满足的前提下控制房间的进深,减少建筑内区的面积比例,同时考虑“大空间”布局,减少内隔断的通风阻挡;

②建筑群的布局利于形体导风,通过布局分散、架空、通风开口等方式形成穿越建筑的通风通道引导自然通风的形成;

③引入热压通风的空间形式,如中庭、天井等。

基于室外布局的优化结果,本项目室外风作用于建筑表面形成良好风压差,建筑通风开口与内部空间产生空气交换,形成通风流线。单体采用条式建筑,内部布局尽可能采用大空间设计保证自然通风时各房间之间空间畅通,南北对称布置的外窗使室内形成通风通道,有利于诱导自然风深入内区空间形成“穿堂风”,提升室内换气次数。

研发中心和科研楼之间设计内庭院优化低楼层区域通风效果。设置内庭院后,研发中心和科研楼近地面处的风速有一定程度的增加,并仍在舒适范围内。这是由于内庭院与建筑之间形成拔风作用导致研发中心和科研楼低层和内庭院区域的风压为负压值,产生风压差,使底层架空空间处的风速值也有所增大,改善了原本风速一般的风环境,对底层室内空间的自然通风是有利的(见图5)。

图5 典型楼层平面图

3.3 通风开口优化设计

建筑通风开口显著影响房间风速及流线分布,特别是建筑外窗开启面积和位置的设置,是保证室内实现良好的自然通风的关键。《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)中关于公共建筑自然通风方式下房间通风开口面积比规定,“过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2 次/h 的面积比例达到70%,得5 分;每再增加10%,再得1 分,最高得8 分。”如公共建筑进深大,或者由于特殊原因不能保证外窗通风开口面积,仅依靠自然风压与热压不足以实现良好的自然通风,则需进行自然通风优化或创新设计,以保证建筑在过渡季典型工况下平均自然通风换气次数大于2次/h。

通过本项目室内风速模拟结果可见,进风口处有明显的气流经过,即通风构造可以有效地引导并组织室内通风,同时由于进出风口的对流,气流相互掺混碰撞后加速扩散,使得室内更多区域有气流经过,进一步优化了室内风速场。本项目通风开口面积与房间地板面积的比例控制达到8%以上,外窗在基于室内大空间布局下对称开口。模拟结果显示,本项目典型楼层主要功能房间的换气次数达标面积比例为86.33%,平均空气龄为89.6 s,室内通风效果良好,有效降低了空调能耗(见图6)。

图6 室内风速模拟图

4 结语

综上所述,运用CFD 模拟建筑室内外空间风环境进行绿色建筑方案的优化,可以高效精准的为建筑设计师提供被动式设计参考依据。夏热冬冷地区公共建筑通过合理的通风设计可有效降低建筑能耗,自然通风优化可从建筑总体布局、单体建筑两个方面进行考虑。室外风环境行走舒适性是影响建筑总体布局的主要参考因素之一,在室外风速偏大时,可通过乔灌木植物合理的布置和搭配优化行走舒适性;单体建筑合理的建筑形体、通风开口位置和面积、内部空间布局设计是改善内部空间自然通风较为有效的手段。自然通风这种经济、健康、舒适的通风方式必然是绿色、低碳、可持续发展建筑重点应用的节能方式之一。