品常人之心悟士人之志

2023-08-04徐丹丹

徐丹丹

设计理念:

《项脊轩志》是一篇借记物以叙事、抒情的散文。王锡爵曾评此文:“温润典丽,如清庙之瑟,一唱三叹。无意于感人,而欢愉惨恻之思,溢于言语之外。”所以,人们学习《项脊轩志》大多以“事细而情深”“语淡而情至”为教学重点,体会归有光以项脊轩为载体,借小事抒发的真情。

其实,归有光写这篇关于自己书斋的回忆性散文,不仅抒了情,还言了自己的“志”。此文本来总共有6段,前四段是作者18岁时所写,后两段是作者33岁时补记,选入教材时,编者将原文第4段删去了。笔者认为,要完整地理解《项脊轩志》中体现的归有光的士人之志,必须将课文编者删去的第4段补出。所以,我让学生对比研读经删减和未经删减的《项脊轩志》的两种文本。这既体现了新课改倡导对比阅读的新思想,也逐层深入地让学生理解了归有光身上不仅有作为普通人的常人心态,更有中国古代读书人的士人心态。

鉴此,我的导学设计让学生在自主合作探究中实现师生对话、生生对话,更重要的是与经典文本的对话。在对话中提升学生的语言建构和运用能力,培养学生的思维品质和家国情怀。

学习目标:

1.语言建构与运用:熟读课文,理解文意,积累重要的文言词语。

2.思维发展与审美鉴赏:学会从词语或者句子中体味作者的悲喜心情。

3.文化传承与理解:从传统文化的角度,理解作者的士人心态,学习作者作为读书人积极进取的精神,传承读书人应有的家国情怀。

学习过程:

预习准备:

查阅课文注释及其他相关资料,了解课文标题的含义及作者简况。

相关内容要点:

1.项脊轩是归有光的书斋名。归有光的远祖归道隆曾居住在江苏昆山的项脊泾,归有光自号“项脊生”,又将书斋命名为“项脊轩”,寄寓着“追宗怀远”之意。

2.“志”有“记录”的意思。“志”字用在文章标题中,标明了文体,表明《项脊轩志》是一篇以叙事抒情为主的回忆性散文。

3.归有光是明代散文家,世称震川先生。同时代人称他为“今之欧阳修”,后人称赞他的散文为“明文第一”。

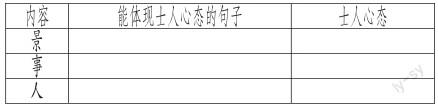

学习任务一:初读课文,感知“人事景”,揣摩作者的感情。

问题:初读课文,理解大意后,请同學们品读有关人事景的语句,你喜欢哪一句或哪几句?结合关键词和手法,揣摩作者的情感。

学生答案示例:

生1:我喜欢“三五之夜……姗姗可爱”这几句描绘项脊轩景色的句子。修葺后的项脊轩种花种树,景色迷人,特别是三五月明之夜,月色如水,桂花树影错落有致,微风过处,光影摇动,形成了一幅“珊珊可爱”的画面。作者融情于景,在这“珊珊可爱”的画面里,那份怡然之乐、欢喜之情便随着细腻的描写自然地表现了出来。

生2:我喜欢“内外多置小门墙,往往而是”“庭中始为篱,已为墙,凡再变矣”这几句关于分家之事的句子。“小门”对应的是高门大门,说明家族从高门大户变成了小门小户;而且分家的墙经历了“再变”,从篱到墙,说明隔阂越来越深,我从这几句读出了作者对家族衰败之悲、亲人疏离之痛。

生3:我喜欢“娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎,欲食乎?’”这几句细节描写,从中可以看出母亲对子女的关心。从“先妣”这个词又知道关心疼爱作者的母亲已经不在了,再结合“语未毕,余泣,妪亦泣”这句,我读到了作者丧亲悼亡的思念之痛。

生4:我喜欢“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣”这个全文的结尾句。这句话寓情于景,表面写景,实际上也是表达悼亡之痛。庭院中的枇杷树,是妻子去世那年亲手种植的,现在已经像伞盖一样高高耸立了。这树是他思念妻子情感的化身。树愈繁茂,人离去愈久;时间愈久,思念愈深。

教师小结:

同学们找出了很多自己喜欢的句子,并且从融情于景、细节描写、关键词句等角度对这些经典语句进行了分析,理解了归有光在项脊轩中读书的怡然自得之乐,以及随着时间推移而生的对家族衰败之悲、悼亡念亲之痛。这些感情每个人都会有,可称其为“常人心态”。

学习任务二:补出删减文段,再读课文“足本”,探究作者的士人心态。

课文被删减文段的原文:

项脊生曰:蜀清守丹穴,利甲天下,其后秦皇帝筑女怀清台。刘玄德与曹操争天下,诸葛孔明起陇中。方二人之昧昧于一隅也,世何足以知之?余区区处败屋中,方扬眉瞬目,谓有奇景。人知之者,其谓与坎井之蛙何异?

被删减文段的大意(译文):

我要说:巴蜀那个名叫“清”的寡妇,守着丈夫遗留下来的丹砂矿,牟得厚利,财富为天下第一,后来秦始皇为表彰她而修筑了一座女怀清台。当年,刘备与曹操争夺天下,诸葛亮从隆中出山来建功立业。当这两个人没有出名立功之时,默默无闻地住在偏僻的角落,世人哪里会知道他呢?而今,我住在这小小的破屋中,当我扬眉眨眼时,说这破屋中有非凡的景致。人们知道了我这样说,大概会认为我跟浅薄的井底之蛙没有什么不同吧?

教师点拨:

归有光身居“室仅方丈”的项脊轩,却把自己与当年没有建功扬名的蜀清、诸葛亮相提并论,而且身处败屋,依然“扬眉瞬目,谓有奇景”,作者绝不认为自己是“坎井之蛙”,而是用富甲天下的蜀清、名扬天下的诸葛亮的人生经历激励自己,表现了他立志扬名天下、重振家声、光宗耀祖的读书人心态。中国读书人深受儒家的“修身、齐家、治国、平天下”的传统文化熏陶和影响,他们中的绝大多数都有“学而优则仕”“达则兼济天下”的宏愿。“万里觅封侯”,建功立业是他们人生的最高理想,这也就是“士人心态”。

问题:如果从“士人心态”的视角再次品读课文中有关“人事景”的内容,是不是会有不一样的体会和收获?你觉得课文的哪些句子最能体现作者的士人心态?

生1:我觉得“借书满架,偃仰啸歌”能体现作者的士人心态。书虽然是借的,但是满了书架,而且作者在里面长啸歌吟,除了享受读书之乐,体现了高雅的情趣,更体现了一个士人要争取“治国平天下”光明前景的奋发砥砺之心,彰显了锐意进取的士人心态。

生2:再读“内外多置小门墙,往往而是”“庭中始为篱,已为墙,凡再变矣”这几句关于分家之事的语句时,觉得分家不仅带给了作者悲痛,更带给了想要建功立业的作者一种反向的激励。他曾说过:“然天下之事,坏之者自一人始,成之者亦自一人始。仁孝之君子能以身率天下之人,而况于骨肉之间乎?”可见,他想成为那个振兴家族的人,所以“诸父异爨”、家族衰败,除了带给归有光悲痛,也激发了他锐意进取以博取功名、振兴家族的心态。

生3:我觉得“轩凡四遭火,得不焚,殆有神护者”体现了他的士人心态。项脊轩遭遇火灾,本是坏事,但是作者能从“不焚”的角度,想象是有神灵保佑。可见,在他心里项脊轩是一个神奇的地方,能保佑他心想事成。这体现了他对自己功成名遂的自信。

生4:再读“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣”和“瞻顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁”,我有更深的情感体会。枇杷树因状如伞,又多子,有绵延子嗣、家庭和美、事业进步的寓意,它承载着妻子的愿望,希望作者学有所成、建功立业。祖母对作者也是有殷切期待的,期待他能考取功名振兴家族。所以这两句除了体现了作者的悼亡之痛,更有作者对时光流逝而自己功业未成的愧疚和士人之悲。

教师小结:

此环节我们先理解被删减的文段,然后将其还原到课文中去,再读文中有关人事景的内容,通过前后对比进一步理解文本,我们读到了作者作为一个读书人想要建功立业、振兴家族、名扬天下的士人心态。他刻苦砥砺,埋首苦读,既有功业能成的自信,也有功业未成的悲伤。正是这份士人心态、这份自信和悲伤激励着归有光矢志不移、孜孜不倦地读书应考,终于在60岁考中了三甲进士。他的人生,给后人留下了许多疑问,也带给我们更多的思考。

学习任务三:讨论执着于建功立业的士人心态是否可取。

教师补充点拨:

纵观归有光的一生,他都在奔赴他作为“士人”的理想。18歲他写《项脊轩志》前四段时,母亲和祖母已经去世,但他没有任何功名。他是20岁时才考中秀才的;接下来他又先后6次参加乡试,五次落第,直到35岁才考中举人。33岁时他补记了关于妻子的这两段文字,当时他还没有考中举人。中举后,他又先后九次参加科考,直到60岁才考中进士;而到64岁时,归有光就去世了。

问题:有人认为归有光花尽一生的精力,皓首穷经以博取功名,这种士人心态是不可取的。同学们是否赞同这种说法?大家可以联系自己的人生理想,以及“学而优则仕”“修身齐家治国平天下”“穷则独善其身,达则兼济天下”等儒家人生信条来进行分析思考。

小组1:我们认为可取。归有光胸怀大志,为实现振兴家族、建功立业的人生理想坚持不懈、奋力拼搏。古代士人深受儒家思想的影响,有士人心态的人执着于建功立业,他们放下士人理想未必幸福,并且在追求理想的过程中,不仅能独善其身获得成就感,也能为社会正读书之风。

小组2:我们认为不可取。人生很短暂,除了功名还有很多值得珍惜的东西。穷其一生去考取功名也不一定能得到,可能会浪费一生,得不偿失。亲情和爱也是人生的必需品,应该花一些时间认真生活,多陪伴亲人,毕竟陪伴是最长情的告白。

小组3:马斯洛将人的需要分为五个层次,归属与爱是第三层次,自我实现的需要是最高层次。到达一定境界的人一定有“达则兼济天下”的梦想,比如儒家创始人孔子,知其不可而为之,周游列国14年一路碰壁,只希望自己的仁政思想能被君王采纳,从而实现济世为民之志。作为读书人的归有光一定有自我实现的需要,振兴家族、建功立业其实也是他感恩亲人、珍惜亲情情感的具体体现。

教师小结:

不管是温暖细腻的常人心态,还是积极进取的士人心态,都有其可贵之处。归有光身上,既有留恋亲情的常人心态,也有渴盼成功的士人心态。一个人选择走怎样的人生之路,受到诸多主客观条件的限制,我们不必苛求归有光能够超越他所处的时代。所以,对归有光的这种士人心态应作辩证分析,对于他勤奋苦读、积极上进,想要改变自己和家族的命运,从而改变天下人命运的家国情怀,还是应该有足够的肯定。

学习任务四:为了更好地读懂归有光,请课后比较完整版(未删节版)与教材版(删节版)《项脊轩志》,你更喜欢哪个版本?写一则200字左右的短文阐述你的观点。

生1:我更喜欢完整版的《项脊轩志》。第一段写对项脊轩所做的修葺,使之焕然一新,字里行间传达出作者作为一个士人想要一展宏图的抱负;接着叙述分家之事,令人感伤,但也激励作者重振家族之志,再写母亲、祖母的琐事,固然是感念她们的养育之恩,更是言志,想要建功立业告慰她们。补叙亡妻之事,有对亡妻的悼念,更有对自己功业未成的悲伤。可见,全文对家庭人事变迁的叹息是其表,抒发功业未成之悲才是其里。而删减中间一段,文章看上去的确更生动、优美,却妨碍了我们对文章底蕴和作家心态的完整把握。而完整版不仅让我们看到了作者的常人心态,更能清晰地把握其士人心态,让我们看到一个更加真实、完整,也更加深刻的归有光。

生2:我更喜欢教材版的《项脊轩志》。删节版删去中间一段议论,而以项脊轩的兴废为线索,写与之相关的家庭琐事和人事变迁,表达了人亡物在、经历多次变故的感慨,以及对祖母、母亲、妻子的深切怀念之情,所有段落采用的都是叙述和描写的表达方式,更加真挚动人。而被删减段落采用的是议论的表达方式,与表达“至情”的主题不一致,将其放在文本中间,会冲淡作者“悲”的情感基调,使文章抒发的情感不够和谐,失去了自然灵动之美。所以教材编者的删减是很有道理的,删减后的文本,更简练、清新,更能体现作者“事细而情深”“语淡而情至”的文风。

课堂总结:

这次学习《项脊轩志》,我们从“常人心态”和“士人心态”两个层面品读了文本,并从中引出了对人生意义的思考,以及删节版和完整版两种不同文本的对比品析。这样的学习,从文本内容到文章写法,做了多侧面的比较深入的探究。我们希望,大家能将这样的读书方法运用到今后的课堂学习中,也运用到自己的课外阅读中。学习语文,视野要宽,境界要高,思考要深,品文要细,笔头要勤,这样我们学习的效率就会更高,收获也会更多。

执教感悟:

《项脊轩志》是归有光的一篇既叙事怀人又抒写心志的作品,但历来的教学大多是从“悲喜”的角度来分析文章表达的“至情”艺术,或者分析文章的笔淡情浓和细节刻画之美。其实,这篇文章,不仅写了作者作为常人的悲喜,更凸显了作者作为读书人对自己功业能成的自信和功业未成之悲慨。所以在本次导学设计中,我选择了以“被删减段落”为切入点,围绕“心态”设计学习环节,先让学生读删减后的《项脊轩志》,品析出作者的常人心态;而后添加补出被删减段落,让学生读完整版的《项脊轩志》,品析作者的士人心态。通过大问题的设计、小问题的引导,循序渐进,让学生较深入地读懂了作者在文中表达的“情”与“志”。

在导学过程中,既设计了自主探究的环节,也设计了合作探究的环节,让学生在师生、生生对话中提升语文的核心素养。通过开放式话题的讨论,让学生在自主表达中激发语文学习的兴趣,深化对文本的理解,这有利于他们对传统思想文化精神的传承。

【相关链接】

归有光生平大事记:

8岁,母亲周氏去世;

17岁,祖母夏氏去世;

18岁,写作《项脊轩志》的前面4段。

20岁,考中秀才第一名。秋,应应天乡试,不中。

23岁,秋,应应天乡试,不中。与魏氏结婚。

26岁,秋,應应天乡试,不中。

28岁,妻魏氏亡故。手植庭前枇杷树。

29岁,秋,应应天乡试,仍不中。

32岁,入南京国子监读书。秋,应应天乡试,仍未中。约在此年,续写了《项脊轩志》后半部分。(据专家考证,它的前后两个部分的写作时间相差至少13年)

35岁,举应天乡试,名列第二,考中举人。

36岁至59岁之间,八次会试(“八上公车不遇”),均未考中。

60岁,考中三甲进士;

64岁,去世。

(作者单位:南昌市外国语学校)