南京云锦保护与传承路径研究

——以承创织绣为例

2023-08-04陈雷音陈曦朱润泽杜博宇

陈雷音,陈曦,朱润泽,杜博宇

(江苏开放大学 设计学院,江苏 南京210009)

1 南京云锦的起源与兴衰

南京的云锦、成都的蜀锦、广西的壮锦、苏州的宋锦并称为中国四大名锦。对于云锦的最早发源学术界还没有定论,大部分专家认可云锦“开始发起于元,而兴盛于明清”的观点,也就是南京云锦距今已有700 多年发展历史[1]。最初“云锦”一词可循于古代的诗词中:“这就是所谓的‘天机云锦用于我’,裁剪妙用不在一把尺子上”。此时,“云锦”只是一个形容词,并不是一种具体的纺织品种类[2]。清朝道光年间,苏州建立“云锦会所”,从此之后“云锦”逐渐发展成为织物的指示词。一直到了民国阶段,民国政府管理职能部门的全球市场贸易所在《工商半月刊》里,将云锦确定为“南京市五大纺织业”之一,云锦由此得到了官方的正名,也成为了南京代表性特产。

云锦是我国丝织工艺技术体系的产生、发展、成熟稳定、渗透和传承扩散的产物,是每一个历史时代织锦业艺术、专业应用技术和历史文化集大成的载体。从原来皇家御用的织物品类,到现当代寻常百姓皆可接触的民间非遗艺术,受众面的增加必然对云锦在现当代的保护与传承提出了全新的要求。

2 不同机构对于云锦的保护和传承路径

《保护非物质文化遗产公约》从三个构成方面明确了非物质传统文化遗产保护的基础分布维度:首先,保护分布维度,通常包含确定、立档、分析研究、储存、保护;二是传播维度,主要包括弘扬、宣传;第三,发展分布维度,通常包含继承传播(尤其是经过正式和非正式教学培训)和振兴发展[3]。

目前,在南京城区内,南京云锦研究所和其余相关的博物馆(如江南织造博物馆),以及包括部分和云锦非遗继承传播人合作的企业,都是对云锦进行保护和传承的机构组织。其中,陈之佛于1967 年创建的南京云锦研究所,是目前国内最大、最系统、最深入的云锦研发和生产的专业机构,也是南京云锦向教科文组织申请的主要单位。南京云锦研究所目前拥有国家、省、市级各类云锦技艺传承人十余名,在对云锦的保存中复制了大量元、明、清时期的经典云锦品种和图纹样式,为国家文物局和国内外文博单位复制了相当数量的具有史料价值的丝织珍品[2]。

其余相关博物馆如江南织造博物馆、南京市博物馆等,云锦作为展馆其中的一个单元,仅承担着展示的职能。而一些云锦大师工作室和公司,则是从商业的角度出发,在生产和销售过程中获利,间接拓宽了云锦手艺人的生存渠道。目前社会上普遍存在着通过制作者身份高低来判断艺术品的价值标准,这凸显了民间艺术由使用功能到符号功能的转换,故而民间艺人对身份的建构产生极大的热情[4],所以在这些云锦大师工作室和公司里面,普遍邀请非遗传承人作为技艺的指导老师,在信用背书和商业上找到了最大的平衡点。

3 目前发展遇到的困境

3.1 传承人观念守旧

南京云锦传承人的缺失是影响云锦传承和发展所面临的最大的问题。造成传承人断档的原因在于老艺人虽然掌握云锦织造全部过程的核心工艺,但是桎梏于传统观念的影响,并不将核心技术外传。当有学者来请教的时候,一些老艺人并不愿共享甚至是带有反感的情绪。

3.2 产品市场竞争力不足

南京云锦除了政府主导下的保护路径以外,还需要自身商业价值的开发利用。目前,大多数云锦商业化产品开发公司都将经理投入到产品的效仿和加工上面,多年前的设计形式并没有推陈出新,在设计创意层面稍显薄弱。因此导致人们对产品并没有很强的消费意愿,在市场中的竞争力自然不足。

3.3 政府对于非遗传承的重视程度不足

有必要开发完整且行之有效的法律体系来确保类似于云锦这样的传统工艺的传承和发展。虽然我国于2011 年颁布了《非物质文化遗产法》,但是在实际操作细节上面并没有很好的覆盖和执行,因此在法律效力层面稍显不足。同时,我国幅员辽阔,民族众多,不同的地域文化造就了非物质文化遗产的地域特色,因此需要建立起地方性的政策法规,并在《非物质文化遗产法》整体框架下配合执行并贯彻落实。

4 承创织绣的现代化传承案例研究

费孝通先生作为著名的社会学家,他认为人们要对自身文化有自知之明,即文化自觉。一是对于我们的传统文化如何进行确立和认识,从而增强我们的民族文化认同感;二是对于已经存在的文化如何进行更新,如何将民族文化与世界文化和时代进行融合,并找到属于自己的位置和坐标[5]。

南京承创织绣作为非官方的,专注于非物质文化遗产南京云锦的传承与推广的企业,探索织绣与现代相融合的生活方式,是南京云锦进行“守正创新”的优秀案例。

承创织锦的“承”和“创”分别为传承和创新的意思,借助国家级传承人周双喜、郭俊和江苏省工业美术大师张洪宝等专业人才资源,发挥江苏省文化产业协会等平台的优势,在南京云锦的历史文脉、织绣技术、人才开发、创新设计上守正创新,目前已有9 项国家专利、26 项软著权和24 项商标获批,并入选2021 年“南京培育独角兽”企业。

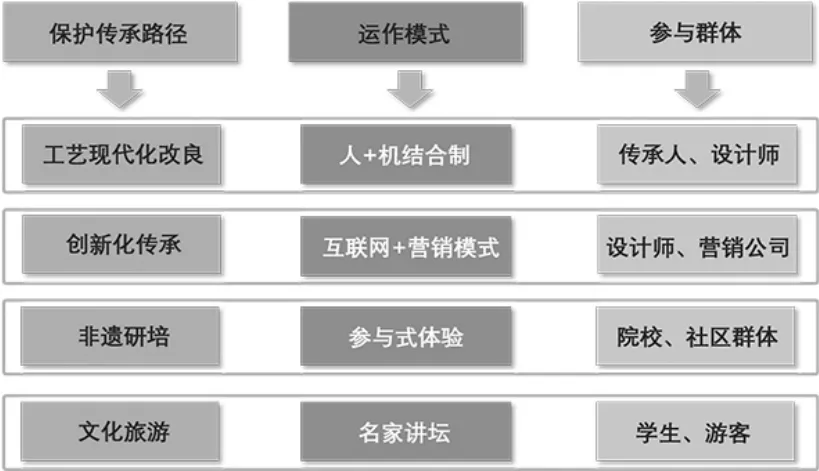

图1 南京云锦保护与传承路径模型

4.1 云锦工艺的现代化改良

20 世纪前,云锦众多织造工序交由不同人负责且分开完成,每道工序均不能出错,否则就无法完成整个云锦的织造,这需要恰到好处地分工合作,且每位师傅均要掌握精湛技艺。虽然现在没有之前那样严格的独立完成工序的要求了,不同工序的师傅可以相聚一室共同商讨,但是由于合格的云锦织造匠人数量稀少,其仍然难以解决生产成本和效率问题[6]。

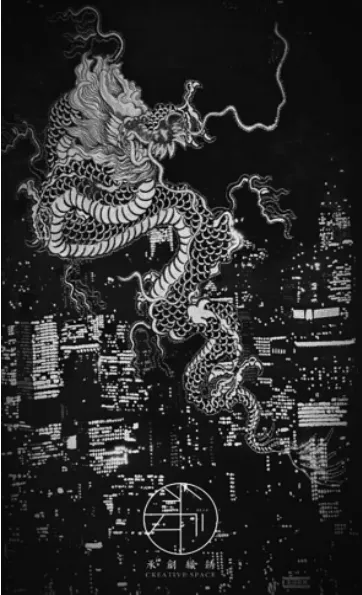

图2 发光云锦作品《龙魂》

图3 发光发声云锦作品《冰雪暖于棉》

承创织绣团队对传统云锦织造工艺技术展开了科技化改良:一部分人工织造在沿用以往工艺的基础上,由机绣的方式进行了替代;设计时,用计算机将图稿辅以色彩,一次完成。除了要求用到真金银线和孔雀羽毛不能够使用机器设备替代以外,妆花织造基本能够用科技化、改进型的机台,来模拟仿真之前的工艺原理和结构展开生产加工。

科技的介入让云锦从静态的局限表达转变为立体化展示,其团队创作的发光云锦《龙魂》《冰雪暖于棉》等作品结合声、光、电等科技手法,让云锦在现代社会“活”了起来。

4.2 文创设计与南京云锦创新化传承

创新赋予“非遗”传承新的活力,创新与守正辩证统一,舍弃传统造物的智慧,徒留形式的类似,这是一种涸泽而渔的做法。“非遗”传承与创新,需要不断地修正完善,保证其在守正的前提下创新[7]。

“非遗”活化传承要“见人见物见生活”,让云锦步入到日常,才可以有其持续的生存发展能力。云锦曾经作为皇家御用的织物品种,所使用织物的材料成本高、工艺复杂、制作周期久,不符合在社会转型的背景下的消费主义价值观。如何将传统的手工艺引入市场经济,激发“非遗”新的活力,拓展云锦的生存发展空间,答案是唯有创新。

“生活”即接地气,日常生活的点点滴滴皆是创作的载体,传统的技艺和现代的理念进行碰撞,根据人们不断变化的审美意识和生活需求,非遗大师们创作出一系列和不同品牌联名衍生的文创产品,让云锦融入到现代人生活的方方面面。

图4 场景图、云锦包、云锦名片夹等文创

文创产品采用线上线下相结合的方式进行,充分发挥“互联网+”的营销优势,将最新的文创产品定期更新到淘宝网上,通过公众号进行宣传,同时也可以通过博客记录等方式进行宣传。

云锦此前一直作为服饰等日用品形式出现,承创织绣创新性的将云锦作为一种饰面装饰材料,设计运用在建筑设计中,近些年这些云锦做的背景墙,接连出现在江苏园博园、南京上秦淮国际文化交流中心、南京德基丽兹卡尔顿酒店等高端场所。

图5 承创织绣微信公众号推文(承创活动、承创人物和承创空间三个板块)

“云锦非常适合做大的图案,我们叫跑马看妆花,就是云锦越大越远,越觉得它立体感强,气势磅礴。用云锦做成服装因为身高限制不可能太大,但是做成大型的空间设计,它的气势在观感上完全能够体现出来,我们在这个行业里面也具有一定优势。”承创织绣创始人吴颖认为,在大型公共活动空间中用云锦进行文创软装,无形中也是向大众宣扬文化价值,提升云锦的知名度,“我们会在装饰旁边贴一个小标签,上面注明这是什么工艺、用了什么样的制作方式,等同于向大家普及我们的云锦文化。”云锦制作的背景墙不仅在观感上趣味十足,也成了商用空间打卡的空间节点。

图6 南京上秦淮国际文化交流中心云锦艺术背景墙

4.3 非遗研培和文化旅游

联合国《保护非物质文化遗产公约》规定:“非物质文化遗产”是指各种社会实践、观念表达、表现形式、知识技能以及有关的工具、实物、手工艺品、文化场所等,有时被各社区、团体、个人视为其文化遗产的组成部分。这种世代相传的非物质文化遗产,为这些社区和群体提供认同感和持续感,从而提升对文化多样性和人类创造力的尊重,在各个社区和群体适应周围环境的过程中,在与自然和历史的互动中,被不断地重新塑造。

参与式体验在“非遗”的传播中是至关重要的过程,参与者在信息共享和再造中可以发挥主要的能动作用,较大社区群体的介入带来的不仅是参与基数的增长,也是进行宣传传播的主体。非遗研培和文化旅游面向广大的学生和游客,通过文化讲座、名家讲坛、现场教学、创作展示等阶段,提高社区的文化视野,产生有效的社会影响[8]。承创织绣在“南博奇妙夜”与南京博物院艺术馆长廊开设的“南都集市”,在现场展示优秀的产品,并且约请观众现场实践感受云锦的设计制作过程,起到了良好的社区传播效果。

图7 “南都集市”宣传海报

非遗文化是学生进行创意实践的重要载体,学生的创意可以来自各个民族的非物质文化遗产,进而设计出独具特色的非遗文化产品和服务。要加大对各自区域内非遗文化遗产的挖掘和利用力度,诚邀艺术、教育、科技方面的专家学者广泛参与,共同把非遗文化创意实践体系构建出来[9]。承创织绣长期和意大利时尚中心、清华美院、南京艺术学院、南京林业大学、南京晓庄学院等组织机构和学校存在紧密合作联系,大师进课堂,与教师学生共同创新、研发和开展与云锦相关的学术研究。

承创织绣于2022 年与江苏开放大学设计学院开展主题为“走进南京云锦,传承非遗文化”的共建活动。本次活动省文化协会专门邀请了设计学院97 级优秀校友,省级非物质文化遗产代表性传承人、中国高级工艺美术师杨玉柱老师。作为优秀的校友代表,为全体老师介绍了云锦的由来和织造工艺。对于南京云锦的历史积淀和工艺之美,设计学院的老师们也在杨玉柱的精彩讲座中有所感悟,对杨玉柱这样的非遗传承人所肩负的责任和担当也更加认可。

“非遗”和社会及高校良性互动,共享共创非遗的文化资源已成常态。地方高校立足于本土文化,扮演着在地方文化建设中和“非遗”传承人协同育人的角色。讲座结束之后,杨玉柱亲自辅导设计学院的教师们感受并实践南京云锦的设计制作,老师们在制作过程中品味南京云锦的传统文化内涵和独特技艺之美,升起了浓浓的民族文化自信。

“我们这代人,肩负着文化复兴的使命,在南京云锦的传统文化内涵和独特在挖掘和传承创新、推动中华民族文化复兴的地域文化使命中,我们要有自己的主动参与,亲力亲为。我们应该让更多的青少年学生热爱自己的文化,传承不落的匠人精神,让古老的技艺融入到日常的文化生活中去,以便更好地传承和传播我国的民间历史文化。”设计学院教师有感而发。

5 结语

在市场化背景下,原先只适用于宫廷的云锦已然失去了原有市场,繁复的织锦工艺以及非遗传承人的日益流失更加剧了云锦面临后继无人的处境。当云锦只具有在博物馆的展示功能的时候,其传承必然举步维艰。

南京云锦在现当代的保护与创新、开放与传承缺一不可。在云锦的传承中,修正才能完善,守正才能创新,需要构建一套从“物—人—社会”的动态传承体系,构建社区共同参与机制,让人们作为参与式保护传承的一份子。借助新技术和市场化销售手段,拓宽云锦的使用范围和应用场景,在“原生性”的基础上融入现当代美学语境,让历史文脉在今焕发新生;积极宣扬云锦文化和培养传承人,借助高校、专业机构的科研开发力量,开展对南京云锦一系列可持续发展路径的探索与实践以及现代意识形态下的多维度价值转换尝试,实现真正意义上的非物质文化遗产的活态传承。