人工智能时代美西方认知战的运作机制与中国应对

2023-08-03罗昕张骁

罗昕 张骁

摘要:技术的更迭使现代战争正迎来范式转变。传统意义上通过控制信息流以辅助军事目标的信息战正转向以改变公众认知、追求持久效应的认知战。美西方认知战的演进分为三个阶段:以广播为主要传播媒介的宣传战阶段(20世纪初—20世纪80年代);为夺取信息获取权、控制权和使用权的信息战阶段(20世纪80年代—21世纪初);旨在改变受众思想、追求持久认知效应的认知战阶段(2020年及其后)。当前,美西方国家所开展的认知战呈现出战略叙事、多元主体参与、智能技术驱动三大特征。在战略叙事方面,美西方善用名词建构,扭曲事件性质;制造虚假信息,模糊受众认知;利用情感叙事,引起情绪爆发。在多元主体参与方面,美西方的官方、媒体、智库三者协同发力;个体参与传播,创造“个人叙事”。在智能技术驱动方面,美西方通过智能算法实现精准化传播,利用社交机器人达成高强度传播,并运用深度伪造技术完成虚假信息传播。对此,我国应从叙事、主体、技术和制度四个层面建立相应的认知战响应体系,通过增强叙事自主性、增强社会协同能力、增强认知作战技术优势以及共建全球性治理框架,沉着应对此类新型作战方式,提高我国认知作战的防御能力和反击能力。

关键词:认知战;人工智能;战略叙事;社交机器人;虚假信息;信息战;宣传战

中图分类号:D871.2文献标识码:A文章编号:2096-3378(2023)04-0124-10

DOI:10.13946/j.cnki.jcq is.2023.04.012

作者简介:罗昕,暨南大学新闻与传播学院教授;张骁,暨南大学新闻与传播学院本科生。

基金项目:2023年广东省科技创新战略专项资金重点项目“后真相时代美西方涉华议题的舆论动态分析及应对策略”

引用格式:罗昕,张骁.人工智能时代美西方认知战的运作机制与中国应对[J].统一战线学研究,2023(4):124-133.

随着人工智能技术愈臻完善,如今舆论战的性质正在发生转变。与传统宣传战和信息战的目的不同,以人工智能技术为核心驱动力的认知战旨在对人们的认知领域发起进攻,通过信息操纵最大限度地改变受众认知和行为方式。掌握人工智能技术成为认知战的“制胜刀锋”[1]。当前,国内有关美西方认知战的研究大多以俄乌冲突为具体案例进行分析。有学者认为2022年爆发的俄乌冲突是第一场真正意义上的网络时代战争,标志着人类战争形态与方式的转变[2]。美国及其联合成立的北约组织在这场战争中发挥了巨大作用,借助算力、算法、数据和平台的强大智能优势,发动了强大的算法认知战,极大地改变了俄乌冲突态势。由大众媒体主导的“图文信息战”正向社交媒体主导的“算法认知战”迭代,展现出战略性、短视频化、情感化等特征[3]。

如今,美西方国家已经对认知战进行了基本的战略布局,相关行动计划已进入实操阶段[4]。因此,对美西方认知战展开系统研究十分必要和紧迫。目前国内针对美西方认知战具体运作机制的研究还较少,缺乏从整体层面对美西方认知战运作原理、实践做法进行深度分析。对此,本文旨在对美西方此类新型作战方式开展研究,分析其运作机制、运作特点,并在此基础上探索我国应采取的应对策略,为未来可能面临的认知战做好准备。

一、美西方认知战的发展脉络

近两年,认知作战成为全球范围内广泛讨论的话题。军事学、脑科学、计算机科学、新闻传播学等学科领域都对认知战开展了相关研究。加拿大军方将认知战视为整合网络、虚假信息、错误情报、心理和社会工程能力对认知领域发动的进攻,其目的不仅在于改变民众的想法,还在于改变民众的行为[5]。美国神经学家詹姆斯·乔尔达诺(James Giordano)则在西点军校的一次演讲中将人类的大脑称为“21世纪的战场”[6]。

综观人类历史发展的长河,通过散布虚假信息、传播错误情报影响敌人心理与决策的作战方式早已有之。从冷战时期美国大规模开展的“宣传战”,到21世纪各国为争夺信息权而进行的“信息化战争”,再到如今基于认知领域而实施的认知战,其作战目的都是通过信息资源为国家赢得战略优势。然而,随着支撑技术与基础设置的更迭升级,学界认为这些战争正迎来范式转变。为了厘清美西方认知战的发展脉络,本文将其演进分为三个阶段:以广播为主要传播媒介的宣传战阶段(20世纪初—20世纪80年代);为夺取信息获取权、控制权和使用权的信息战阶段(20世纪80年代—21世纪初);旨在改变受众思想、追求持久认知效应的认知战阶段(2020年及其后)。

早在20世纪之前,“宣传”一词就开始使用。然而,真正较大规模的“宣传战”出现在第一次世界大战期间。当时交战各国无论是在国内开展舆论引导,还是向盟友和敌人进行海外宣传,都以广播为主要宣传工具。冷战时期,宣传更是成为美国对外广播一个十分重要的组成部分[7]。当时除了美国新闻署合法开设的美国之音外,美国还秘密开设了总部位于慕尼黑的自由欧洲电台和自由电台,在欧洲开展大规模反共产主义宣传战,成为现代“心理战”的一部分[8]。

20世纪80年代,随着信息技术的高度发展和广泛应用,一个具有开放性、共享性、互联程度不断扩大的全球信息传播系统逐渐形成,使基于信息基础设施和基于计算机网络开展的信息战得以发展。信息战(information war)作为一个概念,最初在美国军事学说下创立和发展,隨后被几个国家以不同形式采用。美国海军军官斯图亚特·格林(Stuart Green)指出:“信息作战是美国最接近认知战理论的概念,由五种‘核心能力组成。其中包括电子战、计算机网络作战、心理战、军事欺骗和作战安全。”信息战旨在控制信息流,其设计主要是为了支持军事上定义的目标,而不是为了取得持久的政治成功[9]。1991年的海湾战争正是人类历史上利用信息技术进行的第一次由电视直播的战争。美国通过美国有线电视新闻网、美国福克斯电视台、全国广播公司和半岛电视台等电视媒介在全世界范围内向公众展现这场战争。美军火气冲天的导弹、伊拉克上空刺耳的防空警报等,给全世界的观众带来了前所未有的震撼,也动摇了伊拉克士兵的作战决心。

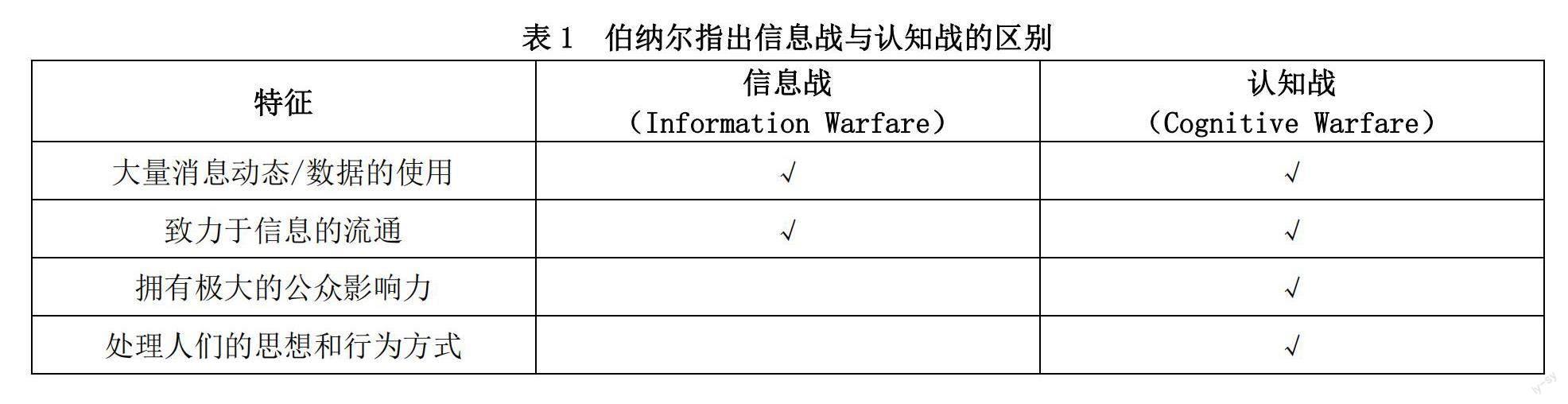

当前,人工智能、大数据、算法等创新技术的发展,正在赋能新的作战方式——基于认知域所开展的认知战。事实上,早在2008年,就有西方学者对认知战这一概念展开探讨。然而,当时学者们对认知战的理解还主要停留在信息战阶段,仍以如何在战前、战中获取信息以辅助军事决策过程为主要目标。直到2020年,认知战才开始受到美西方重视,并对其作战组织和战争形态进行了系统研究。2021年,来自约翰霍普金斯大学的阿隆索·伯纳尔(Alonso Bernal)认为大众媒体和科技进步所带来的意识形态威胁正在成为战争的焦点,而应对这一威胁的战争就是认知战。伯纳尔指出,当前技术赋能下的认知战与网络时代发展起来的信息战不同,其目的不只是控制信息流,更是通过社交媒体平台强大的算法能力,基于深度伪造技术(Deepfakes)制作虚假内容,产生具有情绪煽动性的信息,以扩大的媒体代理人团队等实现公共舆论武器化,最大限度地改变人们的思考和行为方式[10]。随着互联网、大数据、人工智能等技术的加速发展,认知战逐渐发展成为有可靠算据、算力、算法支撑的作战样式[5]116。因此,人工智能时代下的认知战也被称为“算法认知战”,大众媒体主导的图文信息战正在向社交媒体主导的算法认知战迭代。

随着如今地缘政治紧张局势不断加剧、世界经济面临严重衰退风险,认知域作战或许会成为未来战争的主战场。作为一种成本相对较低、影响范围又可触及全世界的作战方式,认知战正在成为一些实现国家政策目标以及确保其地缘政治优势的一种重要手段。近几年,西方国家开始重视认知战在当代战争中所扮演的重要角色,纷纷进行了顶层设计和制度保障。2017年,美国国防部正式成立“算法战跨职能小组”,并通过该机构推动人工智能、大数据等关键技术研究,以期重新获得对潜在作战对手的压倒性优势。2020年,北约赞助的创新中心发布《2040年作战项目报告》,明确提出“人类思维已成为一个新的战争领域,北约应该在信息领域和认知领域内准备防御和进攻工作”[11]。2022年日本新修订的《国家防卫战略》提出,日本应从根本上加强防卫省和自卫队应对信息战的体制和功能,在2027年前建立应对包括认知战领域在内的信息战的情报能力。2023年1月,美国国防大学《联合部队季刊》刊文《美国必须参与战略认知领域的斗争》,提出美军应明确认知领域作战概念[12]。美国《2023财年国防授权法案》特别强调在军事领域对人工智能等关键技术的应用,并为相关项目授权4.1亿美元[13]。在未来智能化时代,认知可能远比炮弹重要,谁能率先抢占人们的大脑、影响公民和军事人员的认知机制,谁就能为其战争胜利赢得巨大优势。

二、人工智能时代美西方认知战的运作机制

鉴于技术加持下的认知战展现出同信息战完全不同的特点,以及其对个人和群体认知所能产生的巨大影响,探究其背后“塑造认知”“促使行动”的运作机制变得很有必要。近年来随着中美关系螺旋下降、美国对华意识形态斗争不断激烈,认识、了解美西方认知战的运作机制更具紧迫性。我们需要弄清楚的三个问题是美西方认知战在做什么、哪些人在做、通过什么手段来做。这涉及叙事、主体和技术等三个核心议题。

(一)战略叙事,抢占舆论高地

话语建构和意义生产一直是信息战、认知战的主要内容。通过话语竞争和意义争夺,潜移默化地形成有利于话语主体的国际舆论,为其后续的相关行为提供正当性,实现“合法化”自我和“非法化”他者的目的。智能时代下,美西方的国际叙事体现出强烈的战略性。一方面,美西方在虚拟空间开展战争的主要方式依旧是话语体系建构和议程设置,通过“战略传播”来抢占命名权、阐释权和议程设置权[3]5。另一方面,美西方的叙事模因包含虚假信息、具备情绪感染力,是当下认知战中模糊受众认知、感染受众意识、影响受众判断的关键工具。

1.善用名词建构,扭曲事件性质

名词建构是指媒体对已有概念做出新表述,模糊人们对原有概念的理解,达到引导舆论的目的[14]96。这种转换叙述的策略一直是美西方建构话语体系的手段之一。在此次俄乌冲突中,美西方便不断创造概念,为其在国际舆论场上谴责俄罗斯、在国际事务中制裁俄罗斯创造“正当”条件。在俄乌冲突爆发前,美西方主流媒体便不断渲染俄罗斯对乌克兰的战争威胁。在冲突正式爆发后,美西方给俄罗斯贴上“入侵者”标签,把俄罗斯采取的“特别军事行动”定义为“侵略战争”,并将普京塑造为“独裁者”,将俄乌之间具有复杂历史成因的矛盾冲突简化为“民主与专制”之间的对垒,影响国际社会对此次事件性质的认知。事实上,近两年美西方在全球范围内操纵涉疆叙事,同样使用了以上策略。在美西方媒体的报道中,新疆人民的自愿就业劳动被定义为所谓“强迫劳动”,新疆职业技能教育培训中心被污称为所谓“集中营”,有关新疆计划生育的条例被贴上所谓“强制绝育”的标签。美西方通过一系列名词概念构建,抹黑中国的治疆成就,妄图使中国背上“侵犯人权”的污名,为美西方自身对中国新疆产业实施制裁行动赢得所谓“正当性”。

2.制造虚假信息,模糊受众认知

21世纪,各大社交媒体平台的兴起与普及为“虚假信息”(disinformation)的传播提供了强有力的渠道。不少国家行为体通过制造与散布“虚假信息”来迷惑对手、影响对方信息决策。某些西方政客也将操纵“虚假信息”视为诽谤竞争对手、模糊受众认知、贏得竞争优势的重要工具。2016年美国总统大选期间,美国主流社交媒体上出现了一系列有利于唐纳德·特朗普、不利于希拉里·克林顿的虚假信息。相关研究证明这些虚假信息能影响党派媒体的议程设置,使CNN、《华盛顿邮报》和《纽约时报》等主流媒体更多地报道了有关希拉里的阴谋论。此次选举之后,希拉里曾公开表示自己是假新闻的“受害者”,柯林斯词典则将“假新闻”(Fake News)确定为2017年的年度关键词。2019年新冠疫情流行期间,美国更是出现了大量关于病毒来源、口罩和疫苗有效性的虚假信息,假新闻以及有关大流行的阴谋论在社交媒体平台上广泛传播。这些言论不仅极大误导了美国民众,还导致了部分群体对亚裔的欺凌和仇恨。

3.利用情感叙事,引起情绪爆发

战略叙事的另一大特点是利用带有鲜明情感色彩的叙事文本,引起大众情绪爆发,从而促成某些极端反应。这类叙事文本往往能引起受众强烈的情绪反应,在“情绪先行、理性滞后”的后真相时代,受众更容易受到此类信息的影响。与此同时,社交媒体内容的传播速度、情感强度以及回音室效应,使得某些情绪像“病毒”一样感染大众,加剧社会两极分化、诱发社会运动或问题。俄乌冲突中,情绪叙事成为干扰受众意识、引发受众同情以及反战情绪的关键手段。有关儿童和年轻女孩的照片、视频,经常被用来引发受众的情绪反应。此类信息传播时常配有情绪性的标点符号和表情包。例如,一张受伤的儿童图片和一段乌克兰士兵上前线与妻子道别的视频,在推特平台上得到了大规模转发和评论,大量配文都附有“heartbreaking”(心碎)以及痛哭的表情符号。尽管事后证明这些图片视频都不是拍摄于当下,但仍有许多网民对乌克兰表示深切同情,并谴责俄罗斯,认为普京应该尽早停止战争。在现代的认知战中,无论是从政治层面还是战略层面,情感叙事的影响力都在逐渐提升。

(二)多元参与,形成复调传播

智能时代的信息传播呈现复杂态势,对于许多个体用户来说,信息并不是通过一个媒介传播出来,而是以多种形式、多种传播渠道围绕在他们周围,渗透到他们的政治生活和数字生活中。一方面,官方政府、智库机构、新闻媒体多管齐下,以自身话语参与议题建构,在国际舆论场上相互交织、互相放大。另一方面,社交媒體的兴起使得人类传播范式发生变革,自下而上、去中心化的传播模式为个体提供了丰富的发声途径。个体自身也成为战争叙事主体的一部分,在与社交网络其他个体的互动中,形成观点的新一轮传播。

1.官方、媒体、智库三者协同发力

认知战中,议题的生产与推送往往由多个主体协同参与,政府部门、互联网企业、智库和媒体之间形成复调传播闭环,以不同的渠道和形式对特定的价值观念进行洗脑式的反复申说[3]5。2016年的“南海仲裁案”闹剧正是美西方国家政府、主流媒体以及智库合力对中国发起的一场舆论攻势。在此期间,美国奥巴马政府、英国首相卡梅伦、日本外务大臣岸田文雄等纷纷表态,胁迫中国接受仲裁;而美西方媒体《纽约时报》《泰晤士报》《悉尼先驱导报》等异口同声宣扬仲裁“合法和有效”。在这场美西方针对中国南海所开展的来势汹涌的舆论战中,美国智库扮演了关键角色。2015年,美国战略与国际问题研究中心(CSIS)独家发布了南海上空的侦察卫星拍摄到的南海诸岛施工图,而就是这些卫星图成为所谓“中国军事扩张”的重要证据。在其发布后,西方主流媒体纷纷转载,将中国逼向国际舆论场的墙角[14]5-14。无论是“南海仲裁案”闹剧,还是近几年掀起的所谓“武汉病毒起源论”“新疆集中营”“中国债务陷阱”等谎言,美西方国家政府、智库、媒体协同发力,在交相互映中形成话语联动,完成一整套针对中国的战略叙事建构,企图让中国进入美西方设置的“话语陷阱”。

2.个体参与传播,创造“个人叙事”

当代认知战的一个重要特点是个体用户也在以前所未有的方式参与叙事建构和信息传播。社交媒体技术的快速发展,使得个体既是信息内容的接收者,也是内容的主要生产者。作为互联网终端,个体不仅是各类叙事内容、战略信息到达的终点,同时也是相关内容、类似信息再传递的起点。在俄乌冲突中,乌克兰网民碎片式的“个人叙事”为乌克兰塑造的“宏观叙事”增添了新维度。社交媒体提供了一种有关战争社会叙事的互动空间,这种互动在介于主流叙事和个人叙事之间的广阔社会领域中发生[15],个体创造的叙事在其社交网络中发挥作用。社交媒体平台上的标签工具则进一步增强了个体与个体之间的沟通互动,在这一方面最为显著的就是推特平台上的“Hashtag”功能。通过添加标签,不仅能让个体生产的叙事内容增加曝光量,也便于个体迅速找到相关话题的内容讨论,起到“观点聚合”的作用。同质化声音的汇聚形成“回音室效应”,使个体认知和观点在不断窄化的信息圈中得到加强。

(三)技术驱动,增强认知塑造

如果说多元主体为战略叙事创造多条传播路径、实现多声部复调传播,那么与算法、大数据、人工智能等技术结合的社交媒体平台,则使得个性化呈现和大规模传播得以可能。技术加持下的社交媒体,成为现代认知战中强有力的传播工具。机器学习和算法技术不仅能对个体实施精准化传播,还能通过自动创建的社交账户在特定人群中开展大规模信息操纵、普及叙事。当下基于“深度伪造”技术生成的信息内容,能够操纵图像和声音,创建更先进、更令人信服的虚假信息,使公众几乎观察不到任何造假的痕迹。

1.运用智能算法实现精准化传播

美国传播学者哈特曾将人类有史以来的传播媒介分为三类:第一类示现的媒介系统、第二类再现的媒介系统和第三类机器媒介系统。在前两类媒介系统中,信息接收者无需使用物质工具和机器便能获得信息。在最后一类机器媒介系统中,接收一方必须使用机器才能获得信息。如今,人们为获取信息而广为使用的社交媒体平台,正属于第三类。这意味着信息在抵达接收者之前,必然经过“平台”这个中介。然而,当前以算法技术作为底层逻辑的社交媒体平台,会根据个体用户留下的“数字痕迹”,如点赞、评论、分享、浏览等,对个体用户进行分析,综合他们的政治信仰、所属的社会群体以及当前平台优先考虑的议程,对数据库中的信息内容进行优先排序,最终向用户实施精准化的个性传播[16]。

正如剑桥分析公司(CA)丑闻所示的那样,该公司在未经用户许可的情况下,利用数百万Facebook用户的个人数据,通过机器学习了解用户偏好、性格特征,并针对其中立场摇摆的选民,通过带有某种偏向的视频、广告和博文进行信息轰炸,对其进行个性化的政治宣传,直到他们选择剑桥分析公司想让他们选择的特朗普。例如,特朗普在竞选时提出的核心承诺是捍卫美国人的持枪权,剑桥分析公司便针对不同用户推送不同广告:对冒险型用户,通过脸书平台向他们推送以暴制暴型广告,告诉他们枪能消除外部威胁、捍卫自由;对保护者型性格用户,广告是“枪是保护他人不可或缺的工具”;对理性思考、运筹帷幄型性格用户,广告是“枪能保护家人和美好未来的信息”。此类定向推送的广告暗合受众心理,能在潜移默化中操纵受众的大脑[17]。

2.利用社交机器人达成高强度传播

在实施精准化、个性化传播之余,开展高强度、高密度传播是当下技术赋能的另一大特点。在如今的社交媒体平台中,不仅有政府、媒体、智库、民间等传播主体,还有数以百万的社交机器人。2017年,美国南加州大学的一份报告显示,在Twitter中高达15%的活跃用户是社交机器人[18]。社交机器人通过传播大量虚假信息、营造舆论氛围,以前所未有的态势塑造大众认知。例如,有学者對《纽约时报》关于中国新疆的系列报道在推特上的一级传播和二级传播情况进行了研究,在分析机器人传播频率、影响力以及转发关系的基础上,发现大量社交机器人在初级和次级传播中发挥了重要作用。其中,在初级传播中,社交机器人生产了高达22.5%的相关内容;次级传播中贡献了13.6%的信息内容。而且在次级传播中,它们更倾向于转发负面叙事,为在新疆议题上操纵舆论、塑造大众认知提供强有力支撑[19]。随着智能技术和社交媒体平台的进一步发展,未来信息传播速度以及传播规模将呈指数级增长,使公众淹没于海量具有引导和认知建构作用的信息之中,塑造、改变个人和群体的信仰以及行为,从而影响整个社会的文化、知识、规范和价值观。

3.运用“深度伪造”技术完成虚假信息传播

深度伪造已被广泛运用于虚假信息的制造中,当下的舆论生态愈加复杂多变。随着如今人工智能技术的发展,越来越多成熟的技术被用于虚假信息的制作,其中“深度伪造”成为当前应用较频繁的技术之一。深度伪造是一种利用人工智能和深度学习算法来合成逼真的伪造内容的技术。它可以创建虚假的图像、视频、音频和文本,令人难辨真伪。有学者指出,由深度伪造技术制造的信息内容正在通过散布虚假宣传、干预选举等方式威胁国家安全、阻碍公民对政府的信任。俄乌冲突中,在推特上被广为分享的视频“俄罗斯总统普京在视频中宣布已实现和平”“乌克兰总统泽连斯基说对俄罗斯投降”,正是当下智能认知战中运用深度伪造来生产虚假内容的典型案例。利用人工智能等技术来模拟重要人物的声音、表情、动作等逐渐成为常见操作。有关主体通过制造此类虚假信息,实现大规模的舆论攻击、心理攻击,动摇对方的军心和士气,从而达到在对方内部制造混乱的目的。2022年美国斯坦福大学网络观察室(Stanford Internet Observatory)和社交平台分析公司Graphika联合发布的一篇报告指出,在美国针对阿富汗开展的叙事中,同样利用了人工智能技术造假人物头像、散播虚假信息。

三、美西方认知战升级之下的中国应对

俄乌冲突使美西方的认知作战活动在近几年达到高潮,而伴随着国际动荡变革加剧、地缘政治形势日趋紧张,未来认知战并不会随着冲突结束而就此终止。认知领域的斗争将会是一个永无止境的过程。现实表明,美西方国家已多次在虚拟空间对中国发起攻势,利用其战略叙事手段、多元传播主体和人工智能技术,妄图在国际舆论场上抹黑中国,操纵国际受众对中国的认知。我国有必要对人工智能时代的认知战制定应对策略。对此,中国应在叙事、主体、技术和制度四个层面建立认知战响应体系。

(一)叙事层面:构建中国话语体系,增强叙事自主性

当前,面临美西方国家在构建国际话语与叙事体系中的先发优势,中国必须加强自身话语和叙事体系的建构,打造融通中外的新概念、新范畴、新表述,讲述好中国故事,阐明好中国方案,展现出中国故事及中国方案背后的思想智慧和精神力量。今年,正值“一带一路”倡议提出十周年,讲好“一带一路”建设的故事已成为增强中国国际话语权、传达中国天下观和义利观的重要方式。与此同时,诸如“中国梦”“人类命运共同体”“新型国际关系”“中国式现代化”等概念,也在不断融入中国的对外话语体系中。未来,我们应从中国丰富的实践成果中总结出更多经验和理论,凝结成具有中国特色、蕴藏中国智慧的概念术语。通过创新表达方式,为国际舆论场注入新话语,为国际受众提供新的认知框架和概念阐释体系,打破长久以来西方塑造的“民主与专制”二元对立框架,为世界了解中国提供新视角。

(二)主体层面:推动多元主体参与,加强社会协同能力

国内多元主体要加强合作交流,共同构建认知领域内的协同作战机制,合力应对当前人工智能时代下的认知作战。一方面,充分发挥智库顶层设计作用,集中智库力量对美西方国家政治领域、经济领域等方面存在的深层问题开展研究,为我国主流媒体提供议题内容,以此主动设置议程、揭批美西方社会中根深蒂固的顽疾。另一方面,加强政府、媒体、智库以及企业之间的沟通合作,提升重大问题对外发声能力。在面临重大国际议题时,通过协同出力、共同发声,利用官方话语、媒体话语、学术话语和民间话语的组合传播,奋力抢占国际舆论话语权,提升我国话语国际影响力。与此同时,充分调动大众网民参与叙事。在社交媒体平台广泛普及的时代,大众网民不仅是各类信息、叙事内容的接收者、影响者,同时也是个人叙事、信息内容的活跃生产者,因此要走网上群众路线,发挥个体在认知作战中的作用。

(三)技术层面:加快智能技术研发,增强认知作战优势

当前,智能技术的应用成为认知战发挥巨大“威力”的核心驱动力,人工智能、大数据、深度伪造等新兴技术必将甚至已经成为现代战争制胜的关键优势。对此,我国需正视智能技术已经带来战争形式和大国博弈范式变革的客观现实[20],从加强智能技术研发与建立相应监测和防御系统两方面入手,增强在未来认知领域的作战优势,提升认知域的进攻和防御能力。

在技术研发层面,我国应把发展人工智能等相关新兴技术作为提升国家竞争力、维护国家安全的重大战略,加紧出台规划和政策,围绕核心技术、顶尖人才、标准规范等强化部署。在监管防御层面,我国应警惕当前智能技术在认知战中的广泛应用,对相关认知活动的开展和技术识别建立起一套监测和安全警报系统。2021年,约翰霍普斯金大学和伦敦帝国理工学院联合在《北约评论》(Nato Review)发表的《对抗认知战:意识与抵抗》(Countering Cognitive Warfare:Awareness and Resilience)一文中提到,为了应对认知战,北约应建立一套认知战监测和警报系统。该系统通过机器学习和模式识别算法,从社交媒体平台、搜索引擎、门户网站等收集信息,快速识别和分类各种新兴活动,实时监控可疑的认知战苗头,追踪其发展趋势,并向北约提供及时警报,帮助其在认知活动出现时迅速制定措施。我国也可利用相关算法技术,通过大量模拟训练对社交网络中的各类信息进行监测识别,对可能的认知活动采取适当反应和相关反制,提高我国的话语博弈能力。

(四)制度层面:加强国际对话交流,共建全球性治理框架

随着国际社交媒体平台的广泛普及和发展,认知领域的作战范围已经超越了一个国家的边界,其影响正在向全球蔓延。对此,一个国家要想有效地打击认知战,不仅要加强国内相关战略部署和技术部署,同时还要考虑多边合作努力,通过经验共享和交流对话,明确界定认知战及开展认知作战的相应规范和标准,并合法化开展针对认知战的相应行动。

当前《联合国宪章》中关于战争的内容,如第2条第4款禁止“对任何国家的领土完整或政治独立进行威胁或使用武力”、第51条允许“在對联合国会员国发动武装袭击时进行自卫”,主要是以动态战争(lethal-kinetics)的形式而制定的。诸如“使用武力”和“武装袭击”已经不适用于当下认知战这样的非动态战争。因此,必须制定出一套新的制度和规范来防范认知战。在这一方面,北约2020年发布的一份报告《认知战:对真理和思想的攻击》(Cognitive Warfare:An Attack on Truth and Thought)中提到,参考“施密特框架”,即从“严重性(Severtiy)”“即时性(Immediacy)”“直接性(Directness)”“侵略性(Invasiveness)”“可衡量性(Measurability)”“推定合法性(Presumptive legitimacy)”“责任性(Responsibility)”[21]七个方面来区分一般意义的网络活动和认知战争。“施密特框架”为制定认知战争行为的法律定义和衡量标准提供了一定参考。

鉴于技术加持下的认知战具有颠覆性力量和操作的隐匿性,各国应坚持多边主义,秉持开放包容的原则,开展国际对话与合作,致力于建构未来认知领域作战的共同防范和治理框架,携手共建网络空间命运共同体。

参考文献:

[1]陈东恒.人工智能:认知战的制胜刀锋[N].解放军报,2021-11-04(7).

[2]方兴东,钟祥铭.算法认知战:俄乌冲突下舆论战的新范式[J].传媒观察,2022(4):5-15.

[3]史安斌.“图文信息战”正向“算法认知战”迭代[J].经济导刊,2022(3):5.

[4]门洪华,徐博雅.美国认知域战略布局与大国博弈[J].现代国际关系,2022(6):1-11+61.

[5]孙鹏,黄格林.西方对认知战的研究历程及其特征述评:2008—2021[J].思想理论战线,2022(6):115-124.

[6]MWI Staff.MWI VIDEO:The brain is the battlefield of the future[EB/OL].(2018-10-29)[2023-06-24].https://mwi.usma.edu/mwi-video-brain-battlefield-future-dr-james-giordano/.

[7]Nicholas J.Cull.The Cold War and the United States Information Agency AmericanPropaganda and Public Diplomacy[M].Cambridge:Cambridge University Press,2008:255-292.

[8]达雅·基山·屠苏.国际传播:沿袭与流变[M].第3版.胡春阳,姚朵仪,译.上海:复旦大学出版社,2022:21.

[9]Francois du Cluzel.Cognitive Warfare[EB/OL].(2020-11)[2023-06-24].https://www.innovationhub-act.org/sites/default/files/2021-01/20210122_CW%20Final.pdf.

[10]Alonso Bernal,Cameron Carter,Ishpreet Singh,and Kathy Cao.Cognitive Warfare:An Attack on Truth and Thought[EB/OL].[2023-06-24].https://www.innovationhub-act.org/sites/default/files/2021-03/Cognitive%20Warfare.pdf.

[11]Innovation Hub.Warfighting 2040 Project Report[R/OL].(2020-03)[2023-06-24].https://www.innovationhub-act.org/sites/default/files/2020-06/WF2040Report.pdf.

[12]Daniel S.Hall.America Must Engage in the Fight for Strategic Cognitive Terrain[J].Joint Force Quarterly,2023(108):75-86.

[13]117th United States Congress.James M.Inhofe National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2023[EB/OL].(2022-12-23)[2023-06-24].https://www.congress.gov/117/p laws/publ263/PLAW-117publ263.pdf.

[14]王冠.让世界听懂中国[M].北京:民主与建设出版社,2021:5-14+96.

[15]蔡润芳,刘雨娴.从“推特革命”到“WarTok”——社交媒体如何重塑现代战争[J].探索与争鸣,2022(11):68-78+178.

[16]Bakir,Vian,Andrew McStay.Fake news and the economy of emotions:Problems,causes,solutions[J].Digital journalism,2018(2):154-175.

[17]孙宝云,李艳,齐巍.网络安全影响政治安全的微观分析——以“剑桥分析”事件为例[J].保密科学技术,2020(4):27-34.

[18]Varol,Onur,Emilio Ferrara,Clayton Davis,Filippo Menczer,and Alessandro Flammini.Online human-bot interactions:Detection,estimation,and characterization[J].Proceedings of the international AAAI conference on web and social media,2017(1):280-289.

[19]Han,Na,Hebo Huang,Jianjun Wang,Bin Shi,and Li Ren.Information Diffusion Model of Social Bots:An Analysis of the Spread of Coverage of China Issues by The New York Times on Twitter[J].Complexity,2022:1-9.

[20]方兴东.全球社会信息传播变革趋势研判——从智能传播时代的算法认知战谈起[J].人民论坛,2022(15):96-99.

[21]Foltz,Andrew C.Stuxnet,Schmitt Analysis,and the Cyber Use of Force Debate[R/OL].(2012-02-15)[2023-06-24].https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1018135.pdf.

责任编辑:龚静阳