重构社会空间:党建引领社区治理共同体建构的实践路径

2023-07-30刘春湘肖敏

刘春湘 肖敏

[摘 要] 当前社区治理共同体建构面临松散的社会空间环境难以自发形成,党建引领是社会空间再生产的关键载体。以C市F社区更新为案例,以基层党组织重构社会空间为着眼点,致力呈现“基层党组织引领”与“社区治理共同体建构”之间的过程机制。研究表明,在松散的社会空间环境中,基层党组织经由共建层面的“组织整合”、共治层面的“利益整合”和共享层面的“价值整合”三重尺度重构机制,塑造了一个治理主体紧密联结、情感信任高度凝聚、集体行动有机团结的社会空间环境。其实质是基层党组织主动融入社区治理,通过强化和拓展社区治理能力促进社区空间再平衡,进而实现社区治理共同体建构的过程,党组织也依托基层社会实现组织拓展与权威塑造。

[关键词] 社区治理共同体;党建引领;社会空间;空间生产

[中图分类号] C931.2 [文獻标识码] A [文章编号] 1008-1763(2023)04-0112-10

Reconstruction of Social Space: The Construction Path of the Community

of Neighborhood Governance Led by the Party Building

—Investigation based on the Renewal of F Community in C city

LIU Chun-xiang, XIAO Min

(College of Public Administration, Central South University,Changsha 410083, China)

Abstract:Since the construction of neighborhood governance community is difficult to form spontaneously due to the loose social space environment, the party building guidance is the key carrier of social space reproduction. Taking the renewal of F community in C city as a case in point, focusing on the reconstruction of social space by grass-roots Party organizations, we are committed to presenting the process mechanism between “the leadership of grass-roots Party organizations” and “the construction of neighborhood governance community”. We found that in the loose social space environment, grass-roots Party organizations have created a social space environment of tight connection among governance subjects, cohesion of emotion and trust, and organic unity of collective action through the reconstruction mechanism of “organization integration” at the level of co-construction, “interest integration” at the level of co-governance, and “value integration” at the level of sharing. It means that grass-roots Party organizations actively integrate themselves into community governance,causing the rebalance of community space by strengthening and expanding community governance capabilities. Meanwhile, Party organizations achieve organizational expansion and authority building relying on grass-roots society.

Key words: community of neighborhood governance; party building guidance; social space; space production

一 引 言

新中国成立后,国家力量全面渗透社会。国家通过在城市实行“单位制”与“街居制”构建“单位共同体”,保证对基层的管理和社会秩序的恢复,实现资源整合和社会联结。改革开放后,中国的社会形态迅速变迁,社会结构深度重组,这种社会变动剧烈冲击了计划经济时期的社会整合机制,“单位共同体”出现松动乃至解体。进入社会治理新时期,党的二十大强调要“健全共建共治共享的社会治理制度”“建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”[1]。社区治理共同体是建设社会治理共同体的基础,但当前社区治理共同体建构受限于薄弱的社会基础[2],个体与共同体相对分离,人们一方面获得了前所未有的自由,另一方面也由于原子化与个体化,成为有联结而无团结的散众[3],社区治理共同体由于松散的社会空间环境而难以自发形成。

针对这一现实问题,学界关注到国家在社会成长中的助推作用[4],特别是当前党建引领社区治理已成为主导社区实现共建共治共享的重要制度安排[5],并形成了拓展基层社会治理边界的“党领共治”[6]模式。那么,在并不完全具备形成社区治理共同体的社会基础的现实情境下,基层党组织如何引领社区治理共同体建构以回应复杂的社区治理问题?本文试图从空间生产视角分析社区治理共同体所面临的社会空间环境,并结合C市F社区更新案例尝试回应“在松散的社会空间环境下,党建何以引领社区治理共同体建构”这一问题。在社区治理共同体建构中关注党建引领,对于认识和理解当前党建引领社区治理的现实经验具有重要意义,对案例的“深描”也有助于为社区治理共同体建构问题提供更开阔、细致的解释空间。

二 文献回顾与理论框架

(一)社区治理共同体的研究进展及拓展空间

“共同体”作为“社会治理共同体”的词源,由德国社会学家斐迪南·滕尼斯在《共同体与社会》一书中首次提出,其将“共同体”与“社会”二分,把“共同体”解释为一种建立在自然情感上的紧密联系、没有分化的共同生活方式。在概念上,“社会治理共同体”指的是政府、社会组织、公众等基于共同需求和协商原则而自觉形成的、相互促进的、稳定的有机生命体[7];在实现载体上,社会治理共同体的建设并非泛化、缺乏生命力的,其以家庭、村和社区这一治理空间为承载[8],是基于社区的日常生活实践的“共同体化”过程[9]。因此,社区治理共同体事实上是对社区和共同体概念的全新发展,是建设社会治理共同体、实现国家治理现代化的基础环节。社区治理共同体作为社区治理的重点面向,其构建问题引起了学者们的广泛关注,相关研究主要围绕以下三个方面展开。

一是从“治理结构”维度讨论了社区治理共同体的建设样态。社区治理共同体是一种具备超网络结构的治理网络,在主体上呈现出多元化和异质性特征,在结构上需要实现多个网络及其功能的耦合[10],其是在既有多元组织网络的基础上,为实现社会治理目标而形成的一种再组织化网络结构[11],整合政府、市场、社会组织和社区居民形成“一核多元”的共治格局是其建设路径[12]。二是从“共同体”维度关注社区治理共同体的利益、情感与公共精神等面向,社区治理共同体需要构建融利益整合、情感重塑与文化导向为一体的发展机制[13],情感动员是破解居民参与困境、有效促进社会治理共同体建构[14]的重要途径。三是关照呈现“中国之治”核心元素的党建引领对构建社区治理共同体的关键作用。一方面,研究了党建引领对于社区治理共同体的重要性。基层党建引领是构建社区治理共同体的重中之重[15],其能够在国家与社会个体之间形成紧密联结的桥梁和纽带,有效抑制极端个体主义思想的蔓延,促进社会团结[16],因而社区治理共同体需要发挥社区党组织在培育和激活社会方面的催化作用[17],从制度层面坚持党组织的政治、组织、能力、机制的引领[18]。另一方面,研究了党建引领社区治理共同体建构的过程机制。这一类研究聚焦于揭示“党的建设”和“社区治理共同体”之间的因果关系。基层政党以“网络—互构—团结”的行动逻辑建立起多元结构化治理网络[19],以“嵌入式整合”实现了政府、市场和社会治理主体间的相互嵌入[20],以基于整合协同的“统合”模式[21]构建以党组织为枢纽的社区治理共同体。同时,建构基于党员身份的社区认同和建立嵌入社区网络的“融合式党建”是构建社区治理共同体的有效路径[22]。

总体而言,上述研究已有重要的知识积累,但仍存在以下知识拓展空间:第一,“治理结构”与“共同体”单一维度未能在整体上关照社区治理共同体,忽视了当前社会力量尚且薄弱这一现实问题,缺乏对社区治理共同体所需社会空间的充分审视,进而高估了社区治理主体的协同能力;第二,“党建引领”维度虽然关注了在社会力量尚且薄弱的情况下党组织培育和激活社会的重要作用,但强调党组织之于社会的单向行动而忽视了双向互动关系,也未能结合社区治理实践具体阐释党建何以引领社区治理共同体建构议题。

(二)空间生产视角下党建引领社区治理共同体的分析框架

1.松散的社会空间环境:社区治理共同体建构的约束性

自亨利·列斐伏尔提出“空间里到处弥漫着社会关系:它不仅被社会关系支持,也生产社会关系和被社会关系所生产”[23]48,这一空间生产经典理论命题促使了社会科学研究的“空间转向”。空间生产已从“空间中物的生产”转变到“空间本身的生产”,也即社会空间的生产。列斐伏尔在借鉴马克思辩证法思想的基础上创立了空间实践—空间表征—表征空间的三元空间辩证法[24]41,再现了社会空间的理论价值,强调社会空间生产遵循空间使用—空间表达—空间建构的多重逻辑。空间使用是社区多元主体在日常生活实践中对空间的占用、操纵与改变,空间表达是多元主体通过多种策略对空间权利、利益诉求的阐释、声张与诉说,空间建构不仅是物理空间建构,更是社会关系的重组,其与自上而下的空间规划相对应,是一种自下而上的空间诉求。

当前空间生产是权力、资本、权利和技术等多重要素作用的结果,权力与资本是空间生产中的主导要素已成为国内外的共识,其不仅形塑了社区空间的样貌,而且规定了其所包含的权力秩序,由此形成了社区空间的制约性[25]。在我国社区治理场域,权力、资本等要素在空间实践中一定程度上消解着权利要素,抑制着社会空间的生产,致使公共空间生产的失衡与异化[26],成为社区治理共同体建构的约束性。其一,随着基层自治制度的推行,社会空间在国家权力的让渡之下得到快速扩展,但被寄予厚望的社区始终未能肩负起重构社区生活共同体之责,社区居委会的行政化色彩明显,呈现出“二重性”[27]特征,科层逻辑主导下的基层治理依然得到延续,居民委员会的自治空间受到了挤压[28]。其二,个体因资本与城市扩张被卷入城市化进程,产生自我认同与信任危机,出现阶层隔离和社群边界,社区治理主体基于自身的利益考量形成深浅有别的参与格局,彼此间存在冲突的利益关切,在公共事务中陷入“公共性”缺失困境[29]。其三,社会组织的发展始终受到国家权力所塑造的制度环境影响,政社关系形塑了社会组织的外部生长环境。基层政府在弱激励下对社会组织往往采取风险控制手段,而在公共服务的政治锦标赛的强激励下,基层政府往往分领域、选择性地给予社会组织所需的合法性与资源支持[30],此種不稳定性参与使社会组织“悬浮”于社区,使其在总体上处于被选择性支持的制度环境之中。

总体而言,权力、资本等要素不同程度地制约着社会空间的生长,使社会空间处于一种松散的空间环境。此种松散的社会空间环境以居民公共精神薄弱、社区主体联结孱弱和社会活力不足为表征,在深层次折射出治理主体碎片化、信任与价值分化、集体行动能力不足的社区空间失衡状态,制约着社区治理共同体的建构。因而要构建社区治理共同体,即要在社区空间实践中生产出一个与之发展相适应的社会空间环境。

2.尺度重构:政党权力重构社会空间的核心实践机制

空间生产的政治维度随着社会理论的“空间转向”日益凸显,空间的政治性推动着空间政治学成为西方社会科学的显学,也即“它一直都是政治性的、战略性的”[31]46。空间生产的过程实际上是占主导地位的行动者对城市社会内在矛盾的一种应对策略[32]。在我国社区空间治理中,政治空间中的执政党作为空间表征的主导力量,掌握社会空间生产的领导权,当前“党建引领社区治理”旨在重构空间生产诸要素以生产出符合空间正义理念的社区空间。因此,社会空间如何借助政治空间中的党组织实现再生产,就成为社区治理共同体建构的关键命题。

空间生产本质上是主体间社会关系生产的过程,重构社会空间的要点则是社区治理主体间关系重组,而空间生产策略常常是在空间实践中围绕尺度问题展开的。尺度重构是透视空间生产中主体关系、权力结构及资源配置变迁,最终实现社会空间再生产的核心实践机制[33]。以布伦纳和史密斯为主要代表的后现代地理学者探索了认识空间生产的重要方法论工具——尺度(scale),其在地理意义上是对空间规模、层次及其相互关系的量度。当前,尺度重构从地理空间逐步扩展到社会空间领域,多被用于对权力关系、社会关系进行交互分析[34],意指在不同的政治行为及不同尺度体系间移动、转换、跳跃,引起特定空间行为主体权力关系结构、资源等要素发生深刻变化[35],从而以新的尺度关系回应社会转型、利益结构变动和松散型制度环境等多重挑战。

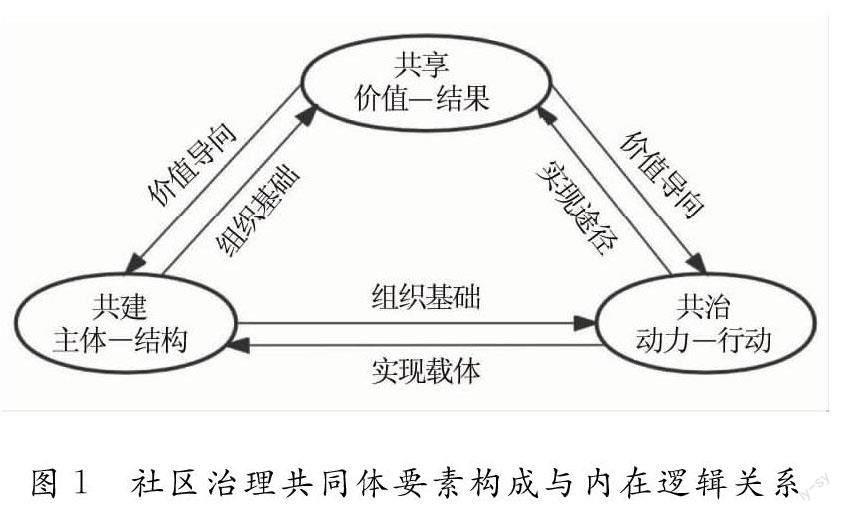

在构建社区治理共同体中,尺度是影响社区治理共同体形成的重要方面,尺度重构是触发社区治理共同体形成的关键变量[36]。基层党组织作为社区治理中的“统筹者”和“召集人”,是推動尺度重构的关键行动者。为分析基层党组织重构社区治理共同体所需社会空间的尺度重构机制,有必要从社区治理共同体的社会空间要素构成与内在逻辑关系进行细致推演。事实上,“人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”的提法秉承共建共治共享的发展理念[37],社区治理共同体所需的社会空间在共建层面的“主体-结构”、共治层面的“动力-行动”、共享层面的“价值-结果”得到统一(图1)。

共建是共治共享的组织基础,亦是认识论上的“主体-结构”塑造。对于共治和共享而言,没有多元社会主体参与共建,共治行动无从谈起,共享自然缺乏现实基础。当前在权力、资本等生产要素作用下社会空间的治理主体间联结松散,碎片化的治理主体难以形成共治合力,这要求基层党组织对政府与社会等多元治理主体进行横向和纵向的组织整合,构建权威统合的扁平化基层治理结构,为治理共同体提供组织基础[38]以克服主体间碎片化问题,实现治理主体间的有机联结。

共治是共建共享的实现载体和实现途径,也是方法论上的“动力-行动”过程。共治是共建的实现载体,多元共建力量只有在共治行动下才能发挥作用,共治于共享而言则是一种实现途径,共享成果只有在共治行动中才能源源不断地生产出来。当前社区空间中行政力量主导、市场力量强势介入、社会力量诉求等在空间表达中共同塑造着社会空间关系,不同的行为主体在各自的资源库中挑选符合自身利益的工具手段进行着有利于自身利益的尺度转换。在马克思主义共同体理论资源中,从“虚幻的共同体”到构建“真正的共同体”蕴含着利益这一重要的内在逻辑,个体利益和共同利益在生产力高度发达的基础上具有同构一致性。利益聚合是克服集体行动困境、促成协同行动的重要动力[39],因而党组织需要适度下放尺度设计话语权,通过利益整合构建地方空间治理共同体[40]以促成集体行动的有机团结。

共享是共建共治的价值导向,又是价值论上的“价值-结果”目标重置,共享并非只有物质利益的共享,也包含公共价值、情感认同和公共精神的共享,其规定了共建共治的目标与导向,以价值整合贯穿组织整合与利益整合始终。一方面,社区中存在的价值流散分化需要党组织引领社区公共价值的再生产和价值共识的再凝聚[41]。另一方面,社区是“人”的社区,故而以情动人的情感动员逻辑在社区治理中应得到充分重视,情感联结是党、政府和社会之间实现相互信任、相互合作,共同构建社区治理共同体[42]的关键因素。

3.空间再平衡:重构社会空间的正义取向

空间正义是空间生产的价值取向,旨在建构社会正义的空间,在社区治理中体现着治理主体间在平等、对话、合作基础上达到多元平衡的价值诉求。空间生产的过程蕴含着错综复杂的权力关系,包含着各种力量和利益的博弈。权力、资本主导的空间生产容易造成空间隔离、权利排斥与剥夺、共同体分化等非正义现象,致使城市空间结构失衡。如果空间发展不均衡程度超出了政治上的可承受底线,那么社会冲突就会出现,政治权威与政治合法性将会受到冲击。因此,空间正义不仅涉及居民生存和发展权利,更关乎一个国家的政权合法性。当前社区治理尚处于松散(非正义)的社会空间环境,具体体现为在权力、资本等要素的不均衡生产下共建层面的碎片化主体难以有集体行动的组织基础,共治层面的利益分化难以形成共治行动,共享层面的价值分化难以凝聚价值共识、情感认同。因而基层党组织重构社会空间的目标即是重构社会关系,促进社区空间再平衡。

结合社区治理共同体的构成要素,从空间生产视角构建党建引领社区治理共同体建构的分析框架(图2),其呈现的逻辑主线是:在松散的社会空间环境之下,基层党组织在社区空间实践中通过共建层面的“组织整合”、共治层面的“利益整合”和共享层面的“价值整合”三重尺度重构机制,实现对社会空间的再生产,促进社区空间再平衡,进而构建以党的组织体系为枢纽的社区治理共同体。其中,组织整合是组织基础,利益整合是动力来源,价值整合是目标导向。该过程体现了党组织通过强化和拓展基层治理能力,对置身其中的松散社会空间环境主动做出适应性回应,也即党组织积极展开自上而下的尺度话语设计以实现自下而上参与社区治理,以尺度共治破解社会自协同难题。

三 案例描述:C市F社区空间环境治理变迁

(一)研究方法与数据来源

为了验证上述理论分析框架,本文以个案研究作为主要方法。个案研究能够让研究者集中精力进入现场,有效挖掘案例信息,呈现细致的分析。案例研究需要重点考虑案例的典型性问题,其本质是通过案例研究实现对某一类现象的认识。选取C市F社区作为典型案例,具体原因为:一是F社区进行更新前,其空间发展面临诸多困难,严重制约了社区治理效能。二是F社区在党组织带领下,以空间治理为抓手,激活了社区居民参与自治,高质量地完成了社区更新任务。三是资料的充分性。笔者所在调研团队于2021年12月至2022年5月期间,多次对F社区进行实地调研,同时与基层官员、社区工作者和社区居民进行了深度访谈,获得了较为完备的材料支撑。此外,通过收集网络媒体报道资料、地方政府官方文件及社区档案等内部资料等,最大限度还原C市F社区更新的丰富图景。

(二)C市F社区空间环境治理变迁过程

C市F社区老街商铺多、流动人口多且纯居民户多。其历史底蕴深厚,人文气息浓厚,众多不可移动文物均聚集于此,是典型的集中心城区、老旧社区与历史街区为一体的社区。F社区在进行更新前,其空间发展面临众多掣肘之处:一是公共空间中的历史建筑日渐凋敝,街巷狭窄,存在较多的安全隐患,人居环境矛盾突出。二是F社区为开放式小区,社区无物业管理使社区治理更加困难,“上面千条线,下面一根针”是社区工作人员的真实写照,社区工作人员承载着来自上级下发的信息维稳、环境保护和综合治理等各项事务,无暇顾及居民多样化的生活需求,居民与社区有着不同程度的矛盾与冲突。三是外来人口流动频繁,众多商户、租客等相继进入社区,与原住居民群体产生认同分化,难以与社区建立情感信任关系,更缺乏参与社区公共事务的意愿。同时,与社区有着暂时性业务关系的社会组织“悬浮”于社区,影响着F社区的自治效能。

为改善社区空间环境,2016年C市T区在全省率先开展老旧小区更新,出台了《T区社区全面提质提档工作三年行动计划(2016-2018)》,政策要求從生活功能需求出发,针对社区的自来水、燃气、网络和晾晒等14项内容,进行逐项更新。2019至2022年,T区再次刷新“宜居”定义,全力推进城市社区更新。此任务不同于以往对老旧小区大拆大建式改造,更加强调社区居民主体性的激发与全过程参与,实现由内而外的社区更新。这在一定程度上也是加强社区与居民的联结与团结,激发社区自治活力的契机。任何治理目标都要落实于基层,F社区是全区重点社区更新之一,如何在松散的社会空间中联动居民完成这一刚性而又复杂的治理任务,实现社区治理的共建共治共享,便成为摆在基层干部面前的中心问题。出乎意料的是,F社区从全区众多社区更新中脱颖而出,不仅完成了辖区内3000多户常住居民的房屋更新,将昔日破旧的老街老巷、廉租房改建为一个充满活力的生活空间,而且激活了居民参与社区公共事务的热情,提升了社区居民认同感,社区治理共同体在这一过程中得以建构。F社区不仅收到了来自社区群众的多封感谢信与120多面锦旗,其成功的更新治理经验更是可推广的城市更新与基层治理的实践典范。

四 案例分析:基层党组织重构

社会空间的组织机制

面对刚性而复杂、牵涉诸多利益诉求的社区更新,F社区党组织是如何在社会发育水平滞后的社区空间失衡状态下引领社区治理共同体建构,出色地完成此种复杂治理任务的?

(一)党组织体系下沉与渗透:组织整合与治理主体紧密联结

组织整合是党建引领的重要依托。随着国家力量持续向基层赋权,社区自治得以推行,但社区自治长期以来延续了科层主导下的行政逻辑,基层政权“悬浮化”与权威“碎片化”,社区难以将松散化的治理主体有机联结起来,而社区更新又是一个复杂的牵涉诸多利益的系统工程,涉及多个驻区单位、老旧小区以及包含规划、财政等在内的多个职能部门。为了减少项目实施过程中的利益博弈和社会冲突,F社区所在的D街道成立了以街道党工委为核心,联合街道职能部门等共同参与的老旧小区项目工作指挥部,并实行党政骨干下沉的联点社区制度,党政骨干除了要负责街道事务以外,还下沉担任社区“第一书记”并成为项目推进的核心负责人。社区“第一书记”既要服从上级党组织的工作指示,也要接受来自市、区和街道的绩效考核,由此确立的上下级党组关系与科层组织层级关系的“结构契合性”,克服了科层制“碎片化、封闭化”的弊端。

除此之外,F社区建立了由社区党组织、业主委员会、社区兼职委员、社区民警、网格党支部成员、居民党员代表和“两新”负责人等共同参与的党建联席会,充分发挥党建联席会的“纵向到底,横向到边”的空间组织优势,借助党组织的政治优势整合丰富的党建资源,以党内政治协商的方式将跨层级、跨部门、跨领域的多元治理主体有机联结起来。与行政协调相比,党组织因政治势能更具组织动员力、协调力、引导力与约束力,能够促进多元主体达成利益共识,形成以社区党组织体系为枢纽的治理合力。

为了强化党组织之于基层社会的组织整合与联结,F社区采用党建社会化的行动策略,将党组织网络体系与社区网格充分结合,以党员干部向基层社会下沉与渗透的方式固牢党组织的枢纽地位。F社区共有3个支部与4个网格,其积极探索以“支部+网格”的空间治理模式,立足社区实际建设“家门口的党支部”,将支部党员骨干下沉、渗透到社区街巷、楼栋、庭院,将街巷化、亲情化的党员服务平台建设于居民家门口,实现联系群众、社会联结的“政党在场”。对此,F社区的党委副书记说道:

我们社区是全区最早进行网格化管理的,每一网格由网格支部书记、街道网格员、社区居民代表、网格长(“两委”担任)、社区家庭医生、户籍民警、执法与环卫人员等共同进行管理,每一楼栋墙面的信息公示栏都公示了网格长的照片、联系方式等基本信息。社区更新的大多事务都能在网格微信群里协商,党组织通过将网格化建设与社区治理结合,做到“人在网中走、事在网中结”,这不仅整合了社区碎片化的治理主体,也强化了党组织与群众的直接联系,拉近了党群关系。(访谈编号:社区党委副书记WML20220401)

同时,F社区所在的T区围绕网格建设情况而进行的日常督查与月度考评进一步推动了党组织网络之于基层社会的覆盖。为加强党建网格与治理网格相结合,T区建立了基于任务完成情况的奖惩兑现机制与政治激励机制,将社区网格考核结果作为社区主职、专干及相关网格负责人的评优与晋升的“政治依据”,对评选出的“最优社区”与“最优网格”予以专项经费鼓励,而对“最差社区”与“最差网格”则扣罚工作经费以示惩戒;对于“年度网格总成绩排名第一、第二的社区,社区主职、专干及相关网格负责人”优先评优,而对于“全年三次排名最后的网格相关责任人”,取消年度评优资格并严肃问责。此种激励与约束机制进一步强化了党组织的网格化建设,激励了社区党组织之于基层社会的组织整合与联结。

(二)项目资源承接与转化:利益整合与集体行动有机团结

利益在一定程度上可以看作是个人行为的起点与根本驱动力。在利益关联的诱发下,治理主体通过不断增强个体间横向的平等对话交流,催生互信合作关系和促进社会资本的建立,形成对彼此身份的认同感、归属感,进而基于信任互惠的原则就共同利益开展集體行动。社区更新事实上伴随着大量的资源输入社区,其根本属性在于向社区输入了大量来自不同层级的利益,打破了原来的利益结构。在利益尚未重新整合之际,治理主体间的信任关系较弱,部分居民对涉及自身利益的公共事务持质疑、不配合和不支持的消极态度。

表达的过程是在社区党组织承接项目资源后精准识别利益诉求、整合多元利益,进而触发居民集体行动的重要阶段。F社区党组织作为社区更新项目资源的承接主体,在项目资源转化过程中尊重群众多元利益诉求表达,让群众拥有畅所欲言、平等商议对话的平台,充分发挥“庭院理事会”自治组织的优势,将个体化的利益表达转化为群体化的利益表达,引导居民形成“庭院事,庭院解决”的自治惯习。“资源下沉后,我们以街巷为主要单位,以支部为片区核心,建立庭院理事会,带动居民议事、居民参事和居民自我服务,实现民主参与,有效地整合了各个主体的利益诉求。”(访谈编号:社区党委书记LX20220401)

案例一:由于F社区是开放式无物业小区,在一次庭院理事会上,居住在A楼栋的居民们表达了安装共享电梯的诉求。老党员胡某随即组织A楼栋的居民,从挑选电梯公司、商议出资份额等方面组织居民建言献策,没多久A楼栋居民们的“电梯梦”就实现了。类似事例同样在辖区B楼栋上演,由党员、居民楼栋长、居民代表牵头,组织B楼栋56户居民共同商议安装共享电梯,实现了居民参与的庭院自治。(社区内部资料整理20210602)

对于社区党组织而言,最重要的就是保持调适性和灵活性。简单的资源输入并不能将自上而下的项目任务转化为社区内部公共事务,社区党组织承接项目资源后并非直接输入社区,还须因地制宜地将资源“在地性”地转化以避免“千篇一律”的社区更新。对此,F社区党组织基于社区整体和长远利益将项目资源多方输送,统合多方力量进入项目运行环节,将资源转化为多元治理主体的利益共享,如与具备专业能力和社会资源的社会组织就社区公共空间更新开展合作。该社会组织凭借其社群优势,联合当地商户、老党员、志愿者、高校、企业等力量,众筹建立了以居民共建为主体的社区公益性书房,社区居民的共建共治共享意识在公共空间的“参与式”设计与实施的集体行动中得以激活。当前社区书房作为公共空间已成为居民休闲交往、日常活动的重要场所。为促进社会组织深度融入社区治理,社区党组织从制度层面赋予其政治资本,统合社会组织负责人进入体制内承担一定的职务,如担任社区发展委员会成员,在重点议题上邀请该负责人参与协商,这不仅强化了党组织对社会组织的领导,也使社会组织依据政治合法性拥有了更广阔的发展空间。

(三)宣传动员群众:价值整合与情感信任关系塑造

汉娜·阿伦特认为,人生存的意义从本源上来说是具备政治属性的,需要在公共事务中交换和展现自己的价值和观点,而这些都依赖于公共领域中的社会参与。[43]21为了激发社区群众参与社区更新,社区党组织组建以网格党支部为核心的党员服务小组,成立了一支由居委监督委员会、庭院理事会成员、党员骨干、辖区内有威望有影响力的居民代表组成的“群众工作组”,实行社区网格长、网格员联系楼栋长,楼栋长联系居民的责任落实机制,以党员下沉社会、回归生活的方式入户对社区更新的政策进行话语宣传,塑造居民共建共治的价值共识。“我们党员就要发扬钉子精神,要不怕苦难,必须解决好群众困难问题。我们带领党员骨干队伍,挨家挨户走遍近1900户人家去做思想工作,最大限度地征求居民对社区更新的意见,凝聚价值共识。”(访谈编号:社区党委书记LX20220401)

F社区党组织这一举措体现为对社区闲散党员资源的再重用。通过实行党员“双报到”制度整合社区闲散的党员资源,将其融入居委监督委员会、庭院理事会等居民自治组织发挥服务功能,如社区楼栋党员在社区更新过程中与群众形成“结队”和“包干”关系,其不仅要对楼栋居民进行政策话语宣传与价值传导,以服务逻辑与群众逻辑组织动员居民参与安装电梯、天然气等公共事务,而且将楼栋居民的利益诉求及时上传党组织,使矛盾纠纷能够得到及时化解。“正是凭借这么多的党员红利,项目才得以顺利进行。”(访谈编号:社区党委书记LX20220401)此举既能将党员的政治身份制度化地转变为社区自治组织发展的政治资本,又能将党组织的触角进一步延伸至社区自治组织以更好地引领居民基于公共事务的集体行动。

与此同时,党员干部充分发挥先锋模范作用,在群众利益冲突面前重视以情动人、以真诚心和同理心为重心的情感治理策略,及时疏导社区居民情绪、化解矛盾危机,以精神感召重塑主体间的情感信任关系,赢得社区居民的认可与配合。

案例二:社区C楼栋在安装天然气过程中,因社区麻石路面无法开挖只能被迫将管道从某一租户的墙面穿过再接进院内,但这一方案遭到了这一租户的强烈反对。网格长上门了解到该租户家有年逾80岁的病人,施工敲墙的噪声会加重其病情,网格长决定发挥模范带头作用,意欲将自家空出来的房屋腾给租户直至管道施工完毕,此举令该租户十分感动。为了社区的集体利益,该租户决定返回老家居住一段时间。而此时另一户居民在网格长的情感感召之下主动提供协助,表示愿意从自家接出管道,此矛盾最终得以妥善解决。不到三个月的时间,居民们就用上了天然气,从此居民和社区联系更紧密。(社区内部资料整理20210603)

F社区党组织将党员骨干下沉入户进行宣传动员,充分尊重群众的诉求表达,凝聚了社区更新共同参与的价值共识。在充分发挥党员的先锋模范与情感动员作用下,社区互信互助的邻里氛围得以形成,社区治理主体间的信任关系得以建立。

一个社会的正常运行,往往需要生产出一个与之发展相适应的空间。不难看出,通过社区党组织实现对基层社会的组织整合、利益整合与价值整合,一个治理主体紧密联结、情感与信任高度凝聚、集体行动有机团结的社会空间得以建构,F社区党组织成功将各类分散化的治理主体有机联结起来,构建了以党组织体系为枢纽的社区治理共同体。

五 研究结论与讨论

(一)研究结论

社区治理共同体作为社会治理共同体的基础环节,众多学者从“治理结构”“共同体”维度就其建构路径展开了研究,但不同程度地忽视了其所需要的社会基础。诚然,基层社会需要一个与之发展相适应的社会空间,可现实问题是当前社区治理共同体建构面临着松散的社会空间环境而无法自发形成。长期以来,中国共产党以其强大的能力融入并引领基层社会治理,是实现社会空间再生产的关键主体。基于C市F社区更新的案例研究表明,在社区治理共同体并不会自发形成的情境下,基层党组织在复杂的治理任务面前,经由共建层面的“组织整合”、共治层面的“利益整合”和共享层面的“价值整合”三重尺度重构机制创造构建社区治理共同体所需的客观条件。党组织因其强有力的政治势能、跨部门的资源整合能力和社会动员能力承担起培育与重塑社会空间的重任,弥合了国家—社会关系中的组织结构缝隙,统合跨越组织边界的治理主体并整合多元的社会力量,将分散化的治理主体有机团结起来,以“政治”激活社会“共治”,实现了社区治理共同体的建构,有效地应对了复杂的治理问题,本质上是政党对社会主要矛盾转变后城市基层党建的适应性调适。本文将此种处于政治空间中的党组织在松散的社会空间环境中,借助并强化自身体制优势以激活社区内生性自治力量,实现社会空间再生产,进而促进社区空间再平衡的治理过程归纳为“重构社会空间”。

重构社会空间的实质是政治空间中的基层党组织主体主动融入社区治理,借助自身社会整合优势强化与拓展其社区治理能力以促进社区空间的再平衡,进而有效实现社区治理共同体建构的过程,党组织也依托基层社会实现组织拓展与权威塑造。一方面,党组织借助自身的优势以及组织体系在基层社会的渗透本身蕴含着党组织的组织拓展与能力建设。在F社区更新的治理任务中,党组织不仅依靠其政治优势深入治理过程,同时依靠党组织体系对社会的网络式覆盖建立体制与社会的联结,统合了社区群众、商户、驻区单位、社会组织和高校等各个领域的治理主体,引导居民参与社区志愿服务活动等日常公共事务,形成居民自我管理、自我教育、自我服务的社区自治惯习,社区党组织的治理能力在此过程中也得到强化和拓展。另一方面,社区对基层党员资源的再利用体现了党组织治理权威的塑造与强化。社区的党员骨干不仅具备政治身份,同时也是“在地性”的、基于日常生活与社区居民联系紧密的群体,是社区关键治理主体之一。通过将党员骨干下沉至社区街巷、楼栋与庭院,党组织的触角延伸至基层社会的各个角落,其不僅将党组织的政策、精神与价值传递给辖区居民,同时深入群众生活并回应其利益诉求,在群众工作中充分发挥先锋模范作用。此种党组织下沉自治单元式的引领,既具有领导权威,又将群众与党组织紧密联系起来,确保了党的群众路线在社区治理中集中贯彻,这不仅增进了居民的社区认同感,基层党组织的政治合法性在基层社会也得到强化。

(二)讨论

长期以来,国内学术界对中国基层治理图景的解释长期沿用西方国家—社会二元理论框架,将政党置于政府抑或是社会之中,此种学理分析忽略了我国社区治理体系中党建引领这一最为重要的制度要素,也未能将“党建”与“治理”结合起来,致使我们对中国社会治理转型与变迁的核心主线缺乏更深刻的理论想象。社区治理共同体的建设并非只有形成治理网络结构的横向意义,还包含着基层党组织如何在松散的社会空间环境之下整合与培育社会空间,创造通往共同体所需的紧密的“社会性”条件的纵向过程。党建不仅是管理过程中的重要元素,还是解决基层问题的重要抓手,因而当前新生社会空间的生长还须依赖基层党组织的整合与培育。尽管基层党组织是促进社会空间再生产的关键性力量,但是也要警惕党政权力在基层社会治理中出现过度介入与挤压社会空间,或者出现脱离群众、疏离社会的现象,因而依靠党组织重构社区治理共同体所需的社会空间,关键是要实现社区治理秩序与活力的动态平衡。

本文的知识边际贡献在于:从空间生产视角分析社区治理共同体建构所面临的客观约束环境,并立足中国基层治理现实经验,关注基层党组织在国家与社会关系中的适应性调适问题,阐述了社区治理共同体在难以自发形成的环境下,基层党组织是如何通过尺度重构实现社区治理共同体建构的,但缺憾在于未能分析这一治理模式的有效性和可持续性问题,也未能关照不同社区的不同党建引领类型,对于党组织整合社会的形式还需结合社区治理空间的具体情境,权变性地对多重尺度重构机制进行策略运用才能提升空间治理成效。

[参 考 文 献]

[1] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26(1).

[2] 赵宇峰.重构基础社会:日常生活、共同体与社区建设[J].社会科学,2017(4):3-10.

[3] 冯仕政.社会治理与公共生活:从连结到团结[J].社会学研究,2021(1):1-22+226.

[4] 熊易寒.国家助推与社会成长:现代熟人社区建构的案例研究[J].中国行政管理,2020(5):99-105.

[5] 何艳玲,王铮.当代中国社会治理变迁逻辑分析[J].国家现代化建设研究,2022(1):98-111.

[6] 朱健刚,王瀚.党领共治:社区实验视域下基层社会治理格局的再生产[J].中国行政管理,2021(5):6-14.

[7] 郁建兴.社会治理共同体及其建设路径[J].公共管理评论,2019(3):59-65.

[8] 郁建兴,任杰.社会治理共同体及其实现机制[J].政治学研究,2020(1):45-56.

[9] 王春光.社会治理“共同体化”的日常生活实践机制和路径[J].社会科学研究,2021(4):1-10.

[10]锁利铭.面向共同体的治理:功能机制与网络结构[J].天津社会科学,2020(6):71-78.

[11]王诗宗,胡冲.社会治理共同体建设路径:多重网络的再组织——基于舟山市“东海渔嫂”案例的研究[J].治理研究,2021(6):33-42.

[12]李永娜,袁校卫.新时代城市社区治理共同体的建构逻辑与实现路径[J].云南社会科学,2020(1):18-23.

[13]张艳,曹海林.社区治理共同体建设的内在机理及其实践路径[J].中州学刊,2021(11):64-69.

[14]高飞.梯度情感动员的双重过程:社会治理共同体构建中的递进逻辑[J].中国行政管理,2022(4):55-62.

[15]陈进华,余栋.城市社区治理共同体的系统审视与实践路径[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2022(1):109-116.

[16]李友梅.当代中国社会治理转型的经验逻辑[J].中国社会科学,2018(11):58-73.

[17]王德福.迈向治理共同体:新时代城市社区建设的路径选择[J].湖北社会科学,2022(8):38-46.

[18]曹海军,鲍操.社区治理共同体建设——新时代社区治理制度化的理论逻辑与实现路径[J].理论探讨,2020(1):12-18.

[19]陈秀红.城市社区治理共同体的建构逻辑[J].山东社会科学,2020(6):83-89.

[20]雷茜,向德平.党建引领下基层治理共同体的建构机制[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2022(3):73-85.

[21]汤彬.基于整合的协同:城市社区统合治理的实践逻辑[J].甘肃行政学院学报,2022(2):21-31+125.

[22]朱亚鹏,李斯旸,肖棣文.融合式党建、身份认同与社区治理创新——以G市S社区的融合式党建为例[J].行政论坛,2022(5):68-75.

[23]列斐伏尔.空间:社会产物与使用价值[M]//包亚明.现代性与空间的生产.上海:上海教育出版社,2003.

[24]Lefebvre H. The production of space[M]. Oxford: Blackwell, 1991.

[25]舒晓虎.社区共同体的空间建构:一个分析框架[J].学习与实践,2017(12):90-97.

[26]陈水生.中国城市公共空间生产的三重逻辑及其平衡[J].学术月刊,2018(5):101-110.

[27]蔡禾,黄晓星.城市社区二重性及其治理[J].山东社会科学,2020(4):89-100+149.

[28]屈茂輝,熊婧.论居民委员会法人章程的法律化[J].湖南大学学报(社会科学版),2022(6):128-135.

[29]胡晓芳.公共性再生产:社区共同体困境的消解策略研究[J].南京社会科学,2017(12):96-103.

[30]黄晓春,周黎安.政府治理机制转型与社会组织发展[J].中国社会科学,2017(11):118-138.

[31]列斐伏尔.空间与政治[M].李春,译.上海:上海人民出版社,2007.

[32]孙小逸,黄荣贵.再造可治理的邻里空间——基于空间生产视角的分析[J].公共管理学报,2014(3):118-126+143-144.

[33]王锐.理解空间政治学:一个初步的分析框架[J].甘肃行政学院学报,2020(4): 104-113+128.

[34]Cox K R. Spaces of dependence, spaces of engagement and the politics of scale, or: looking for local politics[J].Political Geography, 1998(1): 1-23.

[35]Swyngedouw E. Globalisation or “glocalisation”? Networks, territories and rescaling[J].Cambridge Review of International Affairs, 2004(1): 25-48.

[36]余图军,胡志平,赵吉.尺度重构视域下城市社区治理共同体的生成机制[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2022(1):123-130.

[37]魏娜,陈俊杰,王焕.共同生产视域下的社会治理共同体建构——以A市X区社会治安共同生产为例[J].教学与研究,2021(11):43-56.

[38]张勇杰.多层次整合:基层社会治理中党组织的行动逻辑探析——以北京市党建引领“街乡吹哨、部门报到”改革为例[J].社会主义研究,2019(6):125-132.

[39]陈荣卓,车一〖HT6,7〗由〖KG-*2/5〗页〖HT6〗.利益聚合与行动协同:新时代乡村治理共同体何以建构?——来自武汉市星光村的经验观察[J].中国行政管理,2022(10):65-73.

[40]李晓飞.西方空间政治学前沿理论的整体性及其中国应用[J].行政论坛,2021(5):138-146.

[41]容志,孙蒙.党建引领社区公共价值生产的机制与路径:基于上海“红色物业”的实证研究[J].理论与改革,2020(2):160-171.

[42]包涵川.迈向“治理有机体”:中国基层治理中的情感因素研究[J].治理研究,2021(1):98-108.

[43]阿伦特.人的条件[M].竺乾威,等译.上海:上海人民出版社,1999.