海上歌调钩沉录(五)

2023-07-27俞一帆

俞一帆

上个月我向师傅借了两卷《十九世纪音乐生活记事》,那里记录了欧洲鲜活的社会音乐景观,在具体的琐碎片段中让人身临其境。今天还书的时候,师傅不忘借我时的约定,让我说说读后感。我说看完之后明白了一句话,那就是“现实是因我们的解释而存在的,资料一旦进入学者的思想里,那历史就是编者撰写的了”。师傅听了笑笑,说那也是很能理解的,因为学者必须对胜利者负责,必须接续某种一贯的理念。

“问题在于,你又不是专业的历史学家,何必纠结真相的究竟?”师傅把两本书插回书架原处,接着说,“我们这种凡夫俗子,也只是笑看野史而已,充其量想通过一些记载,唤起自己的浪漫幻想,以便写个短剧或交响诗什么的,让自己褪色的回忆再体验一下罢了。”

说得倒也是,譬如上次我去蹭他们的老文人聚会,一起唱唱旧日歌曲,追忆似水年华中留下的自己亲历过的痕迹,那倒是毫不掺水的最真实感受,但倘若要按着某种顺序去概括出一部正史,当然不会把这些细节都罗列进去了。

话说二十世纪五十年代对于中国人来说真是意义非凡的好时光。國家新生才几个月,正在晨曦中向着朝阳蹒跚起步。虽然生活艰苦、物质匮乏,但人们却是个个精神高亢。那时候的胡风(现代文艺理论家、诗人)还能激情地在他抒情长诗的开篇中高呼:

“时间开始了!”

不久,第一个五年计划启动,一群名叫“建国”“建华”的孩子在街头巷尾唱起儿歌“小汽车,嘀嘀嘀,里边坐着毛主席。毛主席,挂红旗,气得美帝干着急”;到处都可听到瞿希贤《我们要和时间赛跑》中的那句“火车在飞奔,车轮在歌唱……”唱着听着都觉得自己看到了充满希望的明天。

这个明天,最实际的说就是对苏联的神往。所以学唱苏联歌曲就是当时的文化、当时的精神。且看“红莓花儿开”岂止是“田野小河旁”?不仅是“库班河上风光好”,我们九州也会“清清河水起浪潮”。

那一辈人都爱伊萨克·杜纳耶夫斯基(Isaak Dunaevsky),因为他的音乐旋律优美,朗朗上口,听过一次就会萦绕心头。比如他为纪录片《我们坚持和平》创作的插曲《飞翔吧,和平鸽》,那飘荡的和声真像是和煦的春风,把我们对幸福生活的期待吹向诗的远方。

还有一首《摇篮曲》,是他为音乐片《大马戏团》所作的配乐。轻曼的分解和弦在两个八度之间交替,主题在这个宽阔气势的摇曳中歌唱,旋律惬意地往下放松地舒展着,仿佛婴儿沉重的眼皮,迫不及待地要沉入梦乡……

睡神来到大门边,宝宝睡得香又甜。千条路,万条路,伸展在你面前。

师傅情不自禁地在琴上摇头晃脑地弹唱了起来,看来他真的对这些歌曲怀念不已,不一会儿又弹到了《少年自然科学者进行曲》:

故乡像一幅巨大的图画,就在我们的面前展开。

树叶簌簌、溪流淙淙,小鸟儿歌唱欢迎我们。

那在内声部里隐藏的半音进行,竟如此平滑地把我们的心托起,连呼吸都开阔起来了。

“我觉得自己的和声感是被他培养的,”他停下来说,“第一次听到如此奇妙的和声,在琴上摸索了半天都凑不出那奇妙的效果。”接着,他又自顾自地弹了诺维科夫的《世界民主青年进行曲》,以及肖斯塔科维奇的《联合国国歌》《保卫和平歌》,“那字里行间真是充满朝气”。

杜纳耶夫斯基应该是乌克兰人,出生于世纪更迭的1900年。他的家乡在沙俄帝国沃尔斯克拉河畔的小城罗赫维察。他的祖父是犹太教堂唱诗班领唱,母亲一手将五兄弟都培养成了音乐家。十岁,杜纳耶夫斯基跟随小提琴家约瑟夫·阿克隆(Joseph Achron)——就是写了小提琴名曲《希伯来旋律》的那位——学习小提琴,后进入哈尔科夫音乐学院学习作曲。

1923年,杜纳耶夫斯基成为列宁格勒音乐厅和苏联歌星列昂尼德·乌特约索夫(Leonid Utyosov)乐队的音乐总监。在第二次世界大战前夕,列宁格勒是苏联实验艺术的中心,杜纳耶夫斯基在那里创作了十二部轻歌剧,成功地让俄罗斯歌剧摆脱了维也纳轻歌剧的模仿复刻,成为探索苏联现代群众歌曲和流行音乐的先行者。

在与乌特约索夫和其他导演的合作中,杜纳耶夫斯基成功地将美国商业爵士乐风格引入苏联。在斯大林统治的时期,他巧妙地将俄罗斯民歌与美国爵士乐、德彪西和拉威尔的印象派以及以卡尔曼、莱哈尔为代表的新维也纳轻歌剧传统相融合,疏松了几近僵化的苏联音乐筋骨。据说当时他的音乐也曾被批评为“违背社会主义美学趣味”,还是高尔基救了他,将音乐喜剧片《快乐的人们》介绍给了斯大林。

杜纳耶夫斯基的旋律总是那么明朗,可谓名副其实的旋律大师。他的音乐给了二十世纪共同经历着战争、贫困、动荡、革命的普通民众深深的慰藉,永远充满欢乐、青春和正能量。他为《快乐的人们》(1934)、《守门员》(1935)、《大马戏团》(1936)、《格兰特船长的儿女》(1936)、《光明之路》(1940)、《春天》(1947)、《幸福的生活》(1950)等电影创作的插曲,在二十世纪五十年代火遍中国。

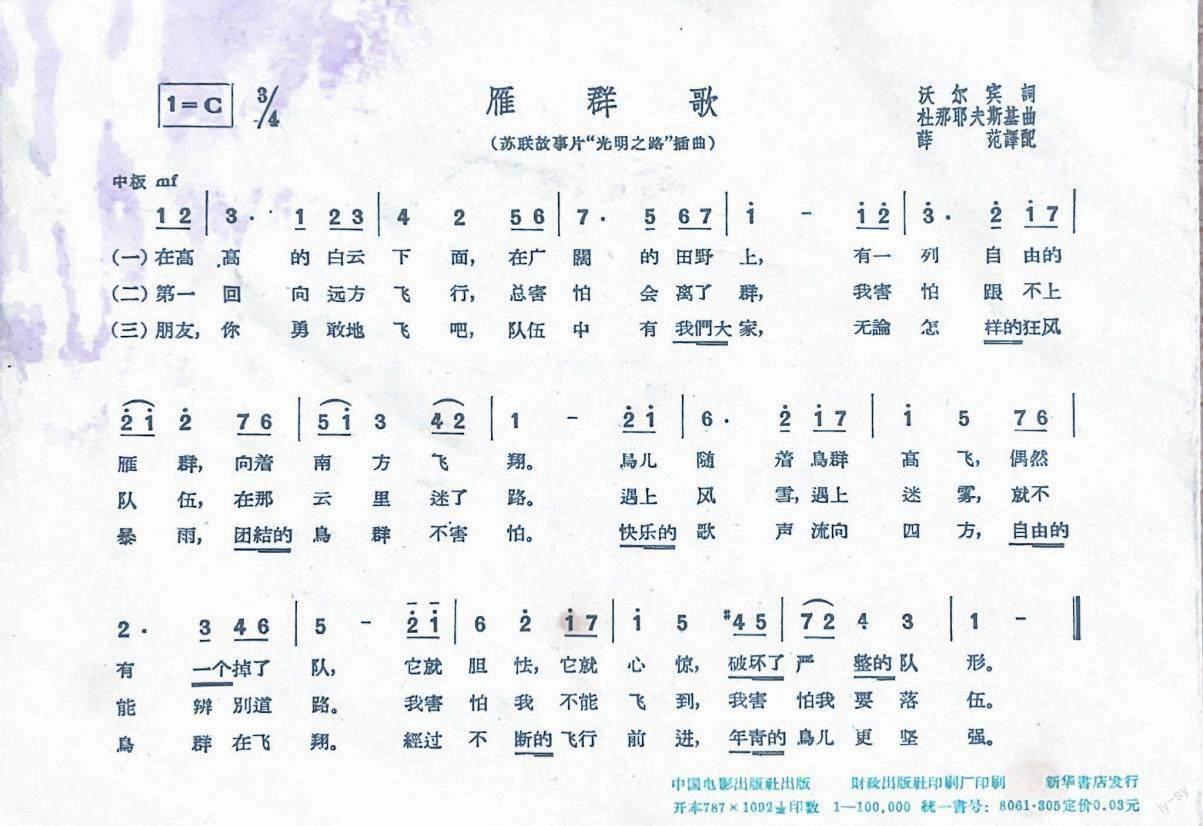

“那时正放映《光明之路》,大概说的是乡村女教师志在天涯的故事吧,那首《雁群歌》美得就像我们放飞的幻想,”师傅回忆起了当年的情景,“许多人的抽屉里收集了当时的电影歌片,女同学都会跟广播学唱,似乎唱着这些歌,心里就拥有了甘之如饴的快乐。”

一首刚弹完,他又忙不迭地弹起了另一首《快乐的人们》,仿佛今天是二十世纪五十年代歌曲大联唱似的。

快乐的风啊,你给我们唱个歌吧!快乐的风啊,你吹遍全世界的高山和海洋!

谁要快乐就能微笑,谁要敢做就能成功,谁要寻找就能得到!

因为整理过音响资料,在唱片库里我也看到过那时灌制的很多红唱片。还有一些东欧民歌,上一回唱过捷克的《小牧童》、波兰的《小杜鹃》、民主德国的《蓝旗歌》。

师傅就这样听我说一个弹一个,平时我教他手机操作,简单的步骤他都记不清,没想到这些歌曲他却记得那么深。他看出我的惊讶,自嘲地说:“那时正是纯洁青春年少,赶上共和国理想年代的好光景啊!”

接着他又边弹边说:“罗马尼亚的歌似乎较少,但保加利亚的那首《写封信儿寄到边境》倒是风靡一时”——

在那静寂的傍晚里,微风轻悠悠,吹向菩提树边你的小窗口。请你把窗打开,快快打开信纸,给那边防军人写一封信。

这首保加利亚歌曲节拍先由三拍起,转而又变一拍、三拍、二拍,随着歌词迅速变换,极其难唱。但正因此,许多人记住了这首歌,以及和它有关的一些人、一些事,往日情怀随着此歌、此调深深印在了记忆中。

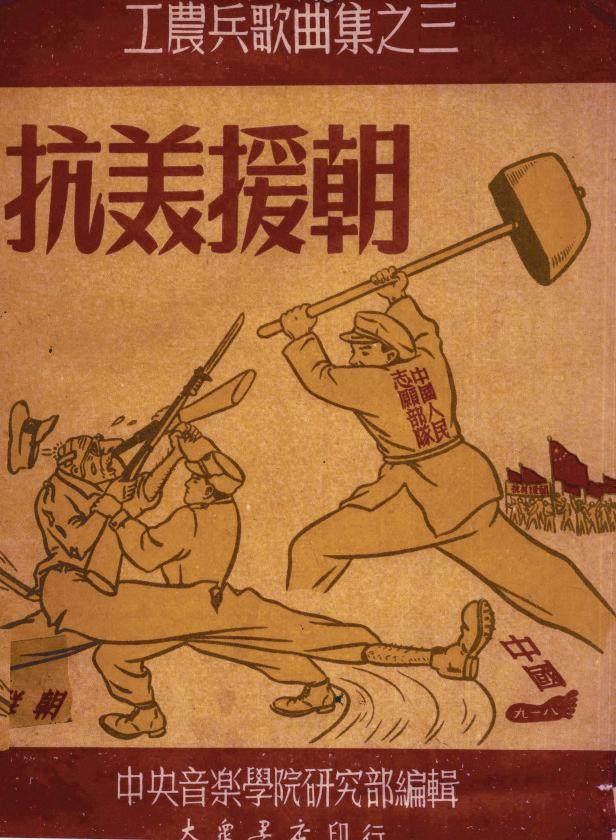

“可没多久抗美援朝就开始了。”他从琴边站起,去厨房弄了两杯咖啡。老先生难得有劲头上来的时候,看来今天要陪他多聊一会儿了。

“除了一些群众歌曲,如《当祖国需要的时候》《祖国江山铁打成》《在和平的大道上》之类的以外,还有很多好玩的歌曲。比如这首《王大妈要和平》,还带一些曲艺風味的,所以至今我也记不清楚那旋律究竟是怎样滑来滑去的。”他喝了一口咖啡,唱了起来:

王大妈要和平,到处宣传不消停,

她每天动员妇女们来呀来签名,宣传的脑筋开了窍,道理懂得清。

你看她东奔西跑要呀那个要呀和平。

接着他又想起儿时他姐姐学校歌咏队表演过的小歌舞,孩子们演唱的是《英雄的汽车司机员》:

马达嗡嗡响,车轮哗哗转,车弓上下颠颤颤,颤颤颠,颠颤颤。我的车呀快快地跑哇,我的车呀快快地向前,是谁开车到朝鲜?英雄志愿上前线。

“我曾在一篇回忆文章里看到,那时候电影院边上总有小贩捧着搪瓷脸盆叫卖,里面是什么糖果?”我问。

“那叫奶油咸味司各特,长方形的硬糖。小贩会用筷子敲着大号的搪瓷脸盆招揽,同时边上总有同伙吹着萨克斯招揽路人,”师傅回忆道,“可能那是一些食品工厂因为销路不好,把存货拿出来变现的吧。他们吹奏的就是《桔梗谣》《金日成将军之歌》,满街都是。像我这样年纪的,大概一提到奶油司各特,都会记得那个年代的歌声。”接着他又补充了一句:“还有花生牛轧糖呢!”

那些司各特和牛轧糖或许给他带来什么联想了,他伴奏的琴声忽然有一丝悲凉的伤感。

长白山绵绵山岭,沾满血印,鸭绿江水曲曲弯弯飘着血痕……

桔梗哟,桔梗哟,桔梗哟,白白的桔梗哟长满山野……

他想起自己大哥当时年龄还不满,偷偷报名参加志愿军,穿着夏天的单衣,奔赴冰天雪地的往事了。

沉默无语,喝咖啡。

我记得这《金日成将军之歌》与朝鲜国歌《爱国歌》的作曲都是金元均,他是朝鲜解放后才开始系统学习作曲的,原先只写群众歌曲,后来去了莫斯科音乐学院留学。师傅对我的考证似乎有些不屑,他只沉醉在回忆中,忽然又说,其实考证也需要,比如这首《爱国歌》吧,他弹了一句:“那时也很流行,不料传出话来,说这是韩国的国歌,吓得大家不敢再唱了。”

我听了不禁笑了起来,“吓什么呀?不就是首歌吗,再说韩国国歌确实与朝鲜国歌一样也叫《爱国歌》,只不过作曲家是安益泰,曾留学欧美、师从理查·施特劳斯。他写的这首《爱国歌》,在韩国独立运动时期也是一样在国际上广为传唱的。”

“嗨,你不知道,当时抓特务也很紧张啊,弄得不好,还以为你是在对暗号呢!”

我说他反特片看多了。

“那倒不是,那时反特片其实不多,”他突然认真地说,“这正说明那时候我们是多么的虔诚啊。”