古代航海术中“铅锤”考述

——基于中日航海文献的比较和实地考察

2023-07-24俞鸣奇

俞鸣奇

引言

孙光圻在《宋代航海技术综论》一文关于宋代的测深技术中提及“铅锤”,并总结出宋人测深技术的四个特点。他指出“宋人测深时,不仅计量入水绳子的长度而且注意通过沾有黄油的铅锤以了解所在航区的底质”,指出铅锤不仅用于测深,还用于了解海底地质。专门论述“铅锤”的论文有林瀚的《传统航海测深用具‘铅锤’考》。林瀚依据文献记录和海洋考古的成果对铅锤的名称、形状、尺寸、样式等进行了论述,并结合福建渔民的口述对铅锤的使用方法进行了阐述,旨在通过文献与实物的比对梳理,使世人重新认识这一在人类航海史上的发挥过重要作用的船具,以理解古代船民的智慧与艰辛。

航海者通过“铅锤”来“观察”海底地形,并由此进行导航和判断船只所在位置。关于中国的航海者如何认知海底地形并进行导航,中国旧海关英籍雇员G.R.G. Worcester基于对中国长期的调查,在其著作“TheJunksandSampansoftheYangtze”中指出,“船老大们通过对海洋本能的认知、敏锐的视力、良好的记忆力和几乎像信鸽一样的方向感巧妙结合起来寻找航路……他们就像站在陆地上一样,完全依靠对陆地外观、测深的深度和地质来确定位置。因为对他们来说,海底就像陆地一样有丘陵和山谷,他们对海底的轮廓和每个地方可能出现的海底类型都了如指掌。”(1)G. R. G.Worcester,The Junks and Sampans of the Yangtze:A Study in Chinese Nautical Research,Shanghai:Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,1947,Vol.1,Introduction and Craft of the Estuary and Shanghai Area,Chapter VI.,The Chinese Compass,p.94.许路在“SeamanshipandNavigation:SeafarersonBoardDailySkillsinChineseJunk”一文中指出“就像住在山里的人自然知道和了解周围的地貌一样,中国的航海家也明白海底有类似陆地的丘陵和山谷,只不过沉积类型不同;航海家们利用这些海底的沉积物和地形,在航行中得知船只的位置”(2)Xu Lu,“Seamanship and Navigation:Seafarers on Board Daily Skills in Chinese Junk”,Proceedings of the 3rd Asia-Pacific Regional Conference on Underwater Cultural Heritage,Vol.1,2017,p.592.。从其中一副海底地形图可以看出,福建的老渔民把海底隆起的的部分叫“温”,凹谷叫做“沟”等,有独特的命名方式。

但是关于“铅锤”依然存在较多疑问,例如通过“铅锤”来判断船只所在位置需要怎样的前提条件?“铅锤”的具体制作工艺和使用方法是怎样?一些疑问无法仅仅通过文献资料进行解读,而海洋考古的成果和实地调研的结果可以很好地解释这些疑问,补史之缺。同时,日本重要的航海文献《元和航海书》和《异方船乘》中有关“つるべ”的记载与中国的“铅锤”十分相似,而日本学者对其研究甚少,并且认为其为荷兰传来的航海技术。本文基于中日两国航海文献考察“铅锤”的功用,并将日本航海文献中的“つるべ”与中国的“铅锤”进行比较研究。

一、“铅锤”在中国航海文献中的记载

文献中关于“铅锤”的名称,有“铅硾”“镴砣”“铁锥”“水钩”等记载。关于“铅锤”的文献记载最早见于宋元丰壬戌年(1082)的《文昌杂录》。其中称之为“镴砣”。其记载如下:

鸿胪陈大卿言:昔使高丽,行大海中,水深碧色,常以镴砣长绳沉水中为候,深及三十托已上,舟方可行。(3)[宋]庞元英:《文昌杂录》卷3,上海:商务印书馆,1936年,第21页。

从上面的记载可以看出,宋代从我国航海前往高丽时,使用过“铅锤”测水深。测水深的目的是为了确认水深对船航行的安全是否构成威胁。其中的托是长度单位,成人双手手臂伸开的长度为一托。青岛地区老渔民也以“托”为单位计算水深。海南岛则称之为“手”,福建一些地区称之为“寻”。据笔者的调查,日本的渔民也常以“寻”作为长度单位。

同为宋代的文献《宣和奉使高丽图经》中多次提及用“铅锤”测深。由于潮汐涨落引起的水深变化,有可能使船搁浅,所以使用“铅锤”测量水深。其记载如下:

舟人每以过沙尾为难,当数用铅锤时其深浅,不可不谨也。

海行不畏深,惟惧浅阁,以舟底不平,若潮落,则倾覆不可救。故常以绳垂铅硾以试之。(4)[宋]徐兢:《宣和奉使高丽图经》卷34,上海:商务印书馆,1937年,第121、117页。

以上两种文献记录了宋朝使节前往朝鲜半岛时,为了航海安全使用铅锤测量水深。宋代的《萍洲可谈》《梦粱录》中提及“铅锤”不仅用于测量水深,还可用于勾取海底泥沙以辨别附近是否有岛、港,或确认船只位置。其记载如下:

舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦观指南针,或以十丈绳钩取海底泥嗅之,便知所至。(5)[宋]朱彧:《萍洲可谈》卷2,上海:商务印书馆,1941年,第18页。

凡测水之时,必视其底知是何等沙泥,所以知近山有港。(6)[宋]吴自牧编:《梦粱录》卷12,《江河船舰》,上海:商务印书馆,1939年,第108页。

关于铅锤如何勾取海底泥沙,清代的《台海使槎录》中有如下记载:

每船载杉板船一只以便登岸,出入悉于舟侧,名水仙门。碇凡三,正碇,副碇,三碇(正碇一名将军碇,不轻下)…寄碇先用铅锤试水深浅,绳六七十丈,绳尽犹不至底则不敢寄,铅锤之末涂以牛油,沾起沙泥,舵师辄能辨至某处。(7)[清]黄叔璥:《台海使槎录》卷1,上海:商务印书馆,1936年,第15页。

其中提到以棉纱为绳,绳长六七十丈,涂牛油来粘取海底的泥沙。通过海底泥沙的颜色来判断船只的位置。《江苏海运全案》中把“铅锤”称之为“水垂”,并有配图和文字介绍:

图1 “水垂” 图2 沙船行驶图

水垂系之以水线所以探,水垂以铅为之,重十七八斤,线以梭绳为之,其长短以托计,凡五尺为一托,水线长者七十托,短亦三四十托,铅性善下,凡使垂必及底而止,垂上包以布抹以蜡泽以脂膏俾水底沙泥缘垂而起,验其色以辨海洋地界,计线之长短知水之深浅。(8)[清]贺长龄、陶澍:《江苏海运全案》卷12,官刻本,1862年,第32页。

《江苏海运全案》记载“铅锤”材质为铅,通过粘取海底泥沙,判断其颜色来辨别海洋地界。所绘“水垂”与海洋考古出水的“铅锤”形状大体一致。在其他的船只行驶图,如“沙船行驶图”“卫船行驶图”“三不像船行驶图”中也绘有“水垂”。可见“铅锤”对于当时海上航运来说是非常重要的一件器具。

从以上文献我们不难理解用铅锤来测深以判断是否可以航行,但利用铅锤粘取泥沙,并通过泥沙的颜色能否准确判断船只的位置以及如何判断,这些问题还需进一步探讨。

GPS等卫星定位系统至20世纪后半期才出现,在此之前船只无法通过精密仪器进行精准的定位。但文献中提及利用“铅锤”,粘起海底泥沙,便能知船只在何处,或者判断海洋地界。笔者认为利用“铅锤”来判断位置需要有一定的前提条件。

让我们首先考察一下《顺风相送》中的“山水形势图”的文字记载。“山水形势图”原来应该是有相应的图,但现存的只有文字。下文为“灵山往爪蛙山水形势法图”的一部分。其中对灵山途径爪蛙的重要岛屿的记载颇为详细。包括岛屿周围的水深、海底地质。甚至详细到岛屿的具体哪个方位水深多少。这说明通过“铅锤”来判断船只的位置,需要一个前提是对所经区域有一定的认知和知识储备,或者有详细记载该区域情况的航海书。

佛屿:内有十四托水,有泥。港口十九托,泥地。杜板有三四托水。都麻好拋船,四五托水泥地,外二十托水。

新村前:有三十托水,泥地,好拋船。

平洋屿:东边有二十托水,七更取马里东山。(9)无名氏:《顺风相送 指南正法》,北京:中华书局,2017年。

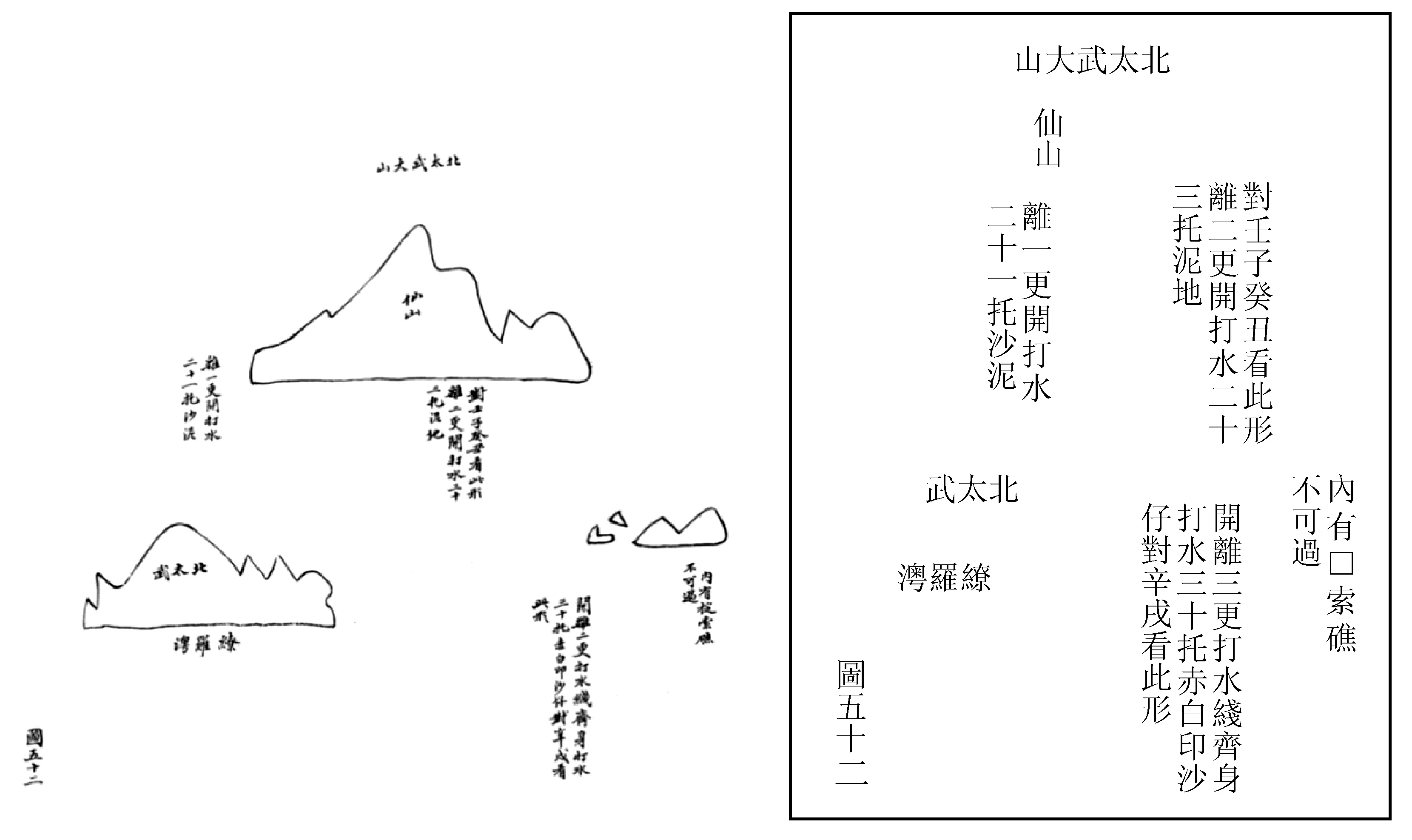

其次,可以依据章巽收集的“古航海图”进行更形象的解释。章巽于1956年在上海的一家旧书店购得一部航海图,全69册,并出版了《古航海图考释》一书。

图3 “古航海图” 图4 “古航海图”所对应文字

如图中仙山下面的文字记载为“对壬子癸丑看此形,离二更开,打水二十三托,泥地”。壬子癸丑为古航海罗盘的方位,更为航程。即看罗盘的壬子癸丑方位,对准仙山,航行二更后,水深为23托,底质为泥地。说明,只利用“铅锤”勾取的泥沙是无法准确进行定位,必须限定为某一海域、方向航线,或有参照的岛屿。

清代《水师辑要》中的“洋船更数说”也曾提及,可以通过铅锤来确认是否偏航。

故火长之定罗经者,船头从何字行,约有几更,该到何处下铁锥以取泥沙,则知更数之有准,针道之不移。(10)[清]陈良弼:《水师辑要》,载《续修四库全书·八六零》 史部·政书类,上海:上海古籍出版社,2002年,第372页。

火长为船上掌管航海罗盘之人。船头从何字行的何字指的是航海罗盘的方位。更为航程。上文说到火长—掌握罗盘之人,应该知道船航行的方向,大致的航程,在何处用铅锤取海底泥沙,来判断更数是否准确,是否偏航。

综合各种文献记载可知,“铅锤”最早出现于宋朝,是用于航海中测量水深和粘取海底泥沙的重要用具。测量海水深度主要为了判断船只航行是否有搁浅的危险,确保航行安全;泊船下锚时海水的深度是否在锚的长度范围内。粘取海底泥沙一是为了判断下锚时海底的环境,如果是石质则不可下锚,无法固定船只。二是为了判断船只所在位置。通过“铅锤”判断船只所在位置,需要两个前提条件,对所经区域有一定的认知,或者有详细记载相关区域的航海书,并且限定为某一海域、方向,或有参照的岛屿。除了文献的记载,近年来海洋考古的成就和田野调查的结果,也促进对“铅锤”的研究取得了新的进展。

二、“铅锤”的海洋考古成果及实地调查

(一)海洋考古的发现

截止目前,我国水下考古公布出来的“铅锤”有两件。一件是从明代的“南澳Ⅰ号”沉船出水,一件是从清代宁波“小白礁Ⅰ号”出水。

在“南澳Ⅰ号”沉船中出水的“铅锤”高8.8厘米,底部径5.0厘米,顶部径3.0厘米,铅质,上小下大,截面大致为椭圆,上部有一小圆形穿孔,可以系绳,表面覆满锈蚀盐层。(11)广东省文物考古研究所、广东省博物馆、国家文物局水下文化遗产保护中心编著:《孤帆遗珍——“南澳一号”出水文物精品图录》,北京:科学出版社,2014年,第365页。“小白礁Ⅰ号”出水的“铅锤”底径4.0厘米,高9.3厘米,为铅锡合金,圆锥状,上细下粗,顶端残缺,近顶端有一圆孔,用于穿绳,器表锈蚀,有贝类附着物。(12)宁波市文物考古所、象山县文物管理委员会办公室、国家文物局水下文化遗产保护中心编著:《渔山遗珠——宁波象山“小白礁一号”出水文物精品图录》,宁波:宁波出版社,2015年,第122页。根据海洋考古的成果,可以印证文献中记载的“铅锤”被运用于明代和清代航海。根据两艘沉船的年代、性质和航线,可以从一个侧面反映我国的航海术所可能影响到的地域。

“南澳Ⅰ号”沉船是2007年,有渔民潜入南澳岛东南三点金海域的乌屿和半潮礁之间的海底作业时,无意发现的一艘载满瓷器的古沉船。2009年开启“南澳Ⅰ号”水下考古抢救发掘,2012年完成水下考古发掘。船载文物主要为明代粤东、闽南、江西一代民间瓷窑生产的的青花瓷器。有关“南澳Ⅰ号”沉船的年代、性质,崔勇认为“根据出水瓷器的特征,推断年代应为明嘉靖时期前后,下限不晚于明万历时期,再结合沉船考古的特点,‘南澳Ⅰ号’沉船的年代应为明万历时期”(13)崔勇:《“南澳一号”沉船与海上丝绸之路》,载《中国文物报》2017年6月16日。;“明代的海禁政策到隆庆年间局部开放,漳州月港海外贸易兴盛,‘南澳Ⅰ号’是那个时期有代表性的商船,反映了当时的经济、社会状况”(14)崔勇:《对话考古队长崔勇:解读“南澳一号”》,载《深圳特区报》2012年9月21日。也有学者认为“南澳Ⅰ号”是一艘明朝的走私船只。关于“南澳Ⅰ号”的出发地与目的地,郭学雷认为,前段航线为从月港出发至菲律宾马尼拉,商船抵达马尼拉后部分商品供当地消费,余货分别被载入不同航线的商船再次出发,再次出发的航线可能分为马尼拉至日本;从菲律宾南下至马六甲海峡进入印度洋,经西亚和非洲地区到达欧洲;马尼拉至墨西哥。该船首段航线为西班牙马尼拉大帆船环球贸易中的重要一环。(15)郭学雷:《“南澳一号”沉船的年代、航路及性质》,载《考古与文物》2016年第6期,第118—131页。无疑,这是一艘载着中国瓷器,前往海外的船只。

“小白礁Ⅰ号”沉船,位于浙江宁波象山石浦东南约26海里的北渔山岛小白礁北侧海域水下24米,是一艘下沉于清代道光年间(1821—1850)的木质商船。经考古调查、发掘,出水船载文物共计1050余件,主要包括中国生产的品相精美的青花瓷,色彩斑斓的五彩瓷,名家制作的紫砂壶,标明商号的玉石印章,来自日本、越南的年号钱币,西班牙银币以及宁波鄞州特产的石板材等珍贵文物。关于“小白礁Ⅰ号”的出发地、目的地及航线,刘恒武认为,“小白礁Ⅰ号”的始发港应为清代宁波府所辖的港埠,该船并非驶往国内沿海某个口岸,而是驶向外洋。航行的目的地应是日本而非东南亚,若驶往日本则原定入港地必然是长崎。因为当时江户幕府仅开放长崎一港,所有清朝赴日贸易船舶均需入港长崎进行交易。(16)刘恒武、王力军:《关于小白礁一号沉船若干问题的思考》,载《东南文化》2015年第2期,第103—107页。

综合海洋考古成果以及对沉船的考察,可以看出出水“铅锤”的两艘沉船都是前往海外进行贸易的船只,航线中都涉及可能前往日本。明清时期中日的海上交流依旧频繁,伴随着器物的交流,航海术的交流与影响也应该有之。

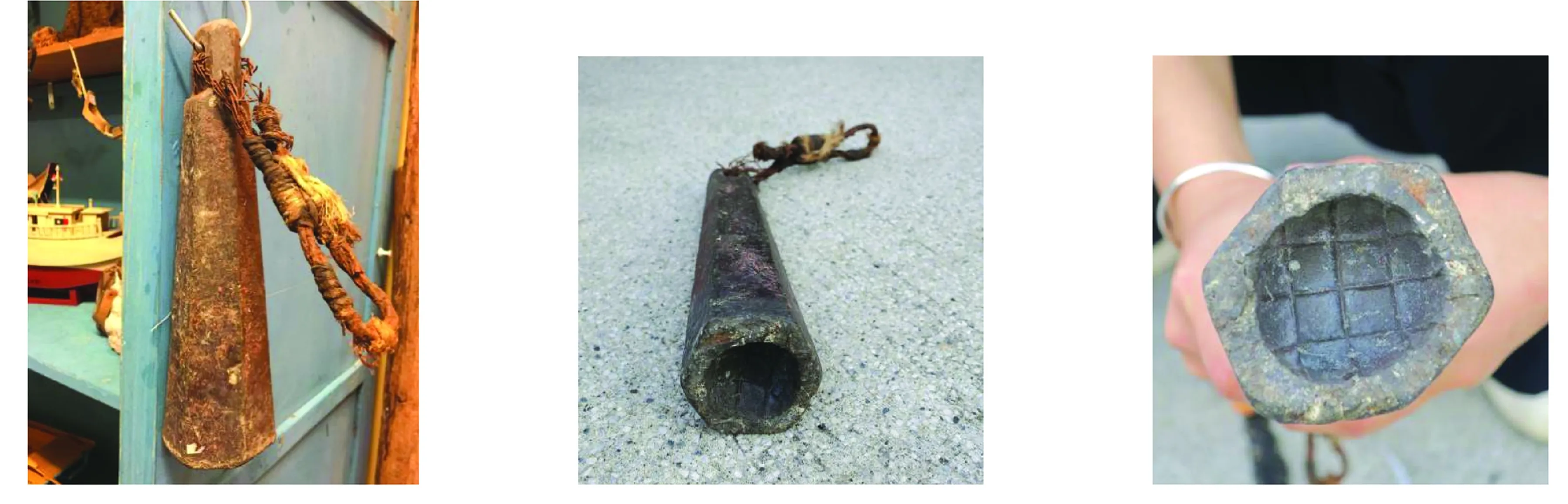

图7 八斗子渔村文物馆所藏“探水板” 图8 “探水板” 图9 “探水板”底部

(二)田野调查

“铅锤”自宋代以来就有,根据笔者在台湾、海南、青岛渔村的调查,中国的渔民在20世纪后半期之前普遍使用过“铅锤”。20世纪后半期以后,随着北斗、GPS等定位系统和鱼探、声呐等现代设备的应用和发展,用于导航功能的“铅锤”逐渐被淘汰,而用于延绳钓作业中的探测工具,因其较现代设备更为廉价、简便则一直沿用至今。

1.台湾的“探水板”

笔者在2018年台湾渔村调查中,第一次看到铅锤的实物。在台湾地区被称为“探水板”。照片中的探水板为八斗子渔村文物馆所藏,由馆长许先生从渔村购得。该“探水板”重5.5台斤(3.3kg),高22厘米,底部直径5厘米,顶部长度2厘米。据当地渔民所述,该“探水板”一是用于测量海水深度,二是粘取海底泥沙。底部的凹陷是为了填充牛油以粘取泥沙。

2.海南岛的“试水坨”

在海南岛,渔民们则称之为“试水坨”或“水砣”。在海南岛渔村调查时,笔者对所访谈的老渔民都询问过是否有测水深的工具,名称是什么,具体怎么运用等问题。所有的老渔民都使用过,并且对试水坨相当熟悉。但实物都未保存下来。在中国(海南)南海博物馆中藏有4件铅锤。潭门渔民苏承芬根据自己所使用过的试水坨,制作了图12中的模型。关于试水坨的用法等笔者对苏船长进行了以下的访谈。

图10 中国(海南)南海博物馆所藏铅锤① 图11 中国(海南)南海博物馆所藏铅锤②

图12 “试水坨”模型 图13 “试水坨”模型的底部

我:之前有测水深的工具吗?

苏:之前没有探测仪,有一个工具,我现在还有这个工具。这个叫做“水砣”下面挖这个洞是有讲究的。如果下面有泥,就可以粘一点上来,这样就知道下面是什么环境。

我:这个是自己做的吗?

苏:是,这个是水泥的,之前是用铅做的。铅比较软,要是碰到石头的话会留下痕迹。要是有泥也可以带上来。

我:以前的铅做的也有这个洞吗?

苏:也有。之前的那个洞更深更大一点。

我:以前的多重

苏:一般8斤左右。

我:当时可以测多深?

苏:就是一手,两手,一手等于现在的差不多一米六。

我:一般什么时候要拿它测一下?

苏:我从西沙回来,可能晚上到潭门港,以前潭门港没有灯标,半夜了,主要是抛锚的时候,我要知道这个地方的水深,抛锚的线够不够长。在大洋一般不用去试,试也没用,一般都是快到潭门港了,碰到半夜了不敢开,停在这里。因为船最怕的就是触礁嘛。我知道半夜开到这里,怕搁浅或者是触礁,我就停一下。抛锚之前要试一下水有多深。如果超过锚的长度就不能抛锚。因为锚很重,所以不会直接拿锚下去试,都是用水坨先试一下。它主要就是用来做这个。

根据苏船长的描述,试水坨主要用于船抛锚时,测量水深及判断海底环境是否适用于抛锚。

此外,在海南岛的莺歌海地区笔者也对老渔民进行了关于试水坨的访谈。

“用绳子绑住一块大大的铅块,试那个水有多深。单位,一手。从这个铅开始一手、两手,十几手这样子。因为我们这个流速网放到底,要拿出来看泥巴好不好。没有沙可以放流速网到底。要判断这个泥沙是什么地段,有没有礁石。不好的地方,有点沙在里面。泥沙不好再开半个小时再试一下。沙多的时候有暗礁,如果有泥巴就是比较好能放,半个钟头试一下,测定流速网的区域。如果有沙就收起来。还有看这个岛礁,比如看见红色的砂子就是在这个岛的东边,看到黄色的砂子就是在岛的西边,这样来判断我的船到底在什么位置。”

渔民提到“试水坨”就是铅锤。流速网作业需要避开礁石,“试水坨”粘取上来的沙多说明这个地方有礁石,不可放网,如果是泥巴则可以放网。每隔半个小时,测量一次,确认好可以放网的区域。关于航海时如何通过“试水坨”确定船的方位,往往是看海底泥沙的颜色等判断位于岛礁的什么方位。可见,根据渔民所描述“试水坨”及其功能,“试水坨”与文献中所提到的“铅锤”其实为一物。

3.青岛的“掂水砣”

青岛地区则称铅锤为“掂水砣”“掂水砣子”。笔者所访谈的青岛的会场、港东、山东头、栲栳村的老渔民都知道有掂水砣。并且放流网、打过鲅鱼的渔民都使用过掂水砣。但是并未在渔村找到实物。据渔民描述,掂水砣材质为铅,大的12斤左右,小的6斤左右。有些渔民说底部有小孔,有些渔民则说底部没有孔。只有栲栳村的一位80多岁的老渔民说,底部有孔且填充猪大油用来粘取海底的泥沙。下面是对青岛渔民的部分访谈记录。

利用掂水砣辨别方向:

我:那您之前遇上大雾天怎么出海?

村:我之前主要就是个指南针。你认识指南针吧。要是不好使了,就看看风向。

我:怎么看风向?

村:你知道北风吧。这个北风在外海,我们出去跑得不远,就在西北面。再就看个流水。

我:流水咋看啊?

村:流水就是涨潮落潮,就根据这样,再就是那大船有水铅,就这么大个铅坨子。几托水,下面什么底子,就根据这个,知道这个方向在哪儿了,位置在哪儿了。怎么跑都能跑回来。现在都有导航了。

利用掂水砣测水深确定下流网的位置:

“早年干船长都得指望着脑子。光你脑子想,你没有那个胆量,没有那个脑子你干不了那么些营生。也不记账。一般都跑到6点来钟,跑到石岛。跑到石岛以后这不就打打水。那时候小船跑,都得个二十五六托水。大的就得三十来托水。得跑到30来托水才张网。今天跑不出去,张上网,第二天,看有好风再向外跑。就得跑到30来托水在那等着。”

杨:从上海往咱家跑(栲栳村),一出长江口啊,放雾,天天放大雾。八天还是九天都在起雾。那时候就是使那个坨子,掂着水跑的。这个口开低了,有块沙,还有那么个岛在那,你说撞上就撞上,就使那个坨子,一坨一坨落水跑的。他有个说法就是一坨坨,泥底子,沙底子,这个水深浅,到哪儿多少托水。

我:多久要试一次啊

杨:一个来小时。

掂水砣的使用方法:

杨:这个人在前面撂(扔),得到后头来拔。因为什么,一拔这个就沉下去了。这个铅,你上前一撂的时候它下得快,速度快。

我:那这个得船头扔,船尾收吗?

村:那得船停下,不跑了也不动弹。你上前头去,在前头撂下,得赶紧上后头去,到后头它就沉下了。这一试这就中了。那个绳上都弄着花。三十托或者二十托一个花。就是一个剂子。三十五托一个花,这些都得有数。

我:为啥得上船头扔?

村:你上船头撂上,就得赶紧上后头,这就沾底了。

村:早就沾底咯,那些铅,四五十托深,后面那上留个根啊。留在船上,栓在船上。在船头一撂上,就赶紧上后头看看那个花在哪儿,多少。

我:那您怎么知道它到底了呢

村:早就到底了,铅这个东西很沉。

掂水砣的制作方法:

我:那个东西现在没有了吗?

村:没有了,就是个铅的,那个东西很容易弄,铅的。大的12斤沉,小的6斤。

我:底下有孔吗?

村:没有孔,底下有个窝,是有个小窝。就平的多。它有个模子,木头模子。一般都使黄泥糊上,再使着铅就往里压。

4.福建延绳钓的“水坨”

福建地区把延绳钓作业叫做“放绲”,是一种传统的海洋捕鱼作业方法并延用至今。2020年《中国自然资源报》报道厦门港老渔民使用传统“厦门延绳钓”非遗技法,钓获“秋白”带鱼11条。(17)《“厦门延绳钓”非遗技法喜获“秋白”带鱼》,中华人民共和国自然资源部网,https://www.mnr.gov.cn/dt/hy/202009/t20200914_2557548.html。根据《中国海洋渔具调查和区划》,延绳钓作业由母船根据海况、水色确定作业渔场,依次放下舢板。舢板用测深锤测深,决定石绳放出长度,即钓具敷设水层深度。(18)李豹德主编:《中国海洋渔具调查和区划》,杭州:浙江科学技术出版社,1990年,第456页。一些用于钓海底鱼类的沉底延绳钓法,要考虑水层深度和海底地质。例如钓秋、冬汛带鱼,钓钩必须贴近海底,作业中经常要通过测深来调整浮筒绳长度。不同的潮水情况、天气情况和时间变化都会影响鱼类的游动水层,且海底地质起伏不平,需要不断调整浮筒绳的长度,这时“水坨”就成为测深和探测底质的重要工具。用于导航功能的“水坨”虽然比较早就被取代,而用于延绳钓的“水坨”则因其较为廉价和便捷,性价比比鱼探和声呐高,被延用至今。

综合田野调查结果,“铅锤”不仅用于传统航海,它还是渔业捕捞的重要用具。根据地域的不同,“铅锤”的用途也有所差别。例如在潭门地区,“铅锤”主要用于航海抛锚时测量海水深度;在莺歌海地区主要用于放流网时判断海底环境;在青岛地区主要用于大雾天气时,判断船只是否靠近岛屿。各个地域“铅锤”的形状、大小、材质大致相同,与文献和海洋考古所发现的“铅锤”也大致相同。有关“铅锤”的使用方法和制作方法是文献与海洋考古结果所并未提及的。“铅锤”的使用方法为船头扔,船尾收。由于海水的流动性,用这种方法可以更准确的测量海水深度,以及判断是否正“更”。为了更快速地读取测量的深度,会采取在“铅锤”的绳索上绑上布条的方法来标记刻度。以“托”的倍数为单位(例如二十托、三十托)这样只要读取布条的数量就可以快速的计算出所测量的深度。若有超出布条的长度,也可以使用双臂张开收绳的方式计算,双臂张开一次为一托。“铅锤”的制作方法,一般使用木头抹上黄泥作为模具浇铸而成,也有直接在地上挖出模样浇铸而成。

三重证据法(文献、考古、田野调查)说明从时间、空间、地域文化传承来看,“铅锤”是我国传统航海、渔捞的重要用具,体现我国古人的航海智慧,我国渔民的渔捞智慧。从时间跨度来看,“铅锤”从宋朝一直沿用至今。从空间范围来看,在海南、广东、福建、台湾、浙江、山东等地都有使用,基本可以说明我国沿海广泛使用过“铅锤”。那么,我国航海、渔捞史上的重要用具“铅锤”是否也对海外产生过影响,中国的航海家是否把“铅锤”和传统航海术带到了海外呢?

三、日本航海文献中的“つるべ”

日本的两种航海书《元和航海书》和《异方船乘》中所记载的“つるべ”(釣瓶)与铅锤非常相近。以下考察两种文献中有关“つるべ”(釣瓶)的记载,并与中文文献对照探讨“つるべ”(釣瓶)与铅锤是否为一物。

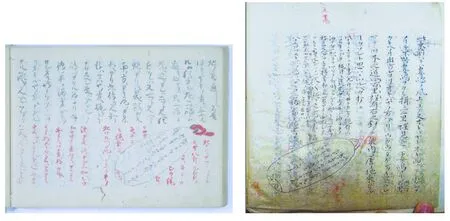

(一)“つるべ”的记载

日语中“つるべ”(釣瓶)原本是指栓在绳子或竹竿上,用来往上打井水的桶。《元和航海书》是由池田好运于1618年编的航海书。其中记载有经纬度测量法、天文观测仪器、里程对照表、航路等内容。图7为《元和航海书中》记载有“つるべ”的页面。其中所画的椭圆形物体为“つるべ”,并有相关注释及记载,其大意为:“根据上述的航路,航行前往中国,需要使用“つるべ”。此“つるべ”的底部有凹陷,用牛油和猪油按十比一的比例融合放入,随行带上船使用。(中略)绳长80寻(为了测量更深的地方,一般放置两条各80寻的绳子)。40寻、45寻左右的水深,可以航行。前往中国,若浅于40寻,则往外洋航行,直至到达40寻、45寻的海域。若深于45寻则往岸边航行。“つるべ”材质为铅,重8—9斤,顶部有绳。若经由ラマウ(地名),右边的水深为20寻,海底沙子为细白沙和黑色沙子混合物。若往ラマウ的正前方航行,海底沙子为细红沙和牡蛎的壳混合物。”(19)[日]池田好运编:《元和航海书》,载于京都大学贵重资料デジタルアーカイブ,第119页载:“右の針にてのうちに、唐の地に乗かくる事、をそしと思はゞ、つるべを打也。此つるべの尻をくぼめ、牛の油にぶたの油を十ぶ一加へ、ねりまぜて置、時々にをしこみ、舟のともにつな本を持て、つるべをもてへ持ゆき打こむ、一間あいに中取して、をもてへ遣す也。打こめば、一人くつなをゆるし、ともの網本より持、まつすぐになわをたてゝはかる。縄の小ざしなわほどぶたの血をしひたし、よくしませて引出ほす、長さは八十ひろながき所の為に、八十ひろ二つこしらへ置。何もわくに巻四十尋四十五尋あらば、よき乗まへなり、又其内ならば、唐地にのりかゝりたりと心得、沖へ乗なをし、右のふかさの所へのるべし。若又四十五ひろの上あらば、又地の方へ乗べし。ラマウ乗通れば、右の廿二ひろのふかさにて、そこにすな細白砂に黒砂まじる也。ラマウのまんまへにては、細赤砂に蠣がらまじりてあり。”

对比中国文献的记录,“つるべ”的材料及用途与中国的铅锤一致。

图14 《元和航海书》记载的“つるべ” 图15 《异方船乘》记载的“つるべ”

(二)“つるべ”的相关研究

山田义裕在探讨《异方船乘天文图》与《元和航海书》之间的关系时,列举并对比了两书中的“つるべ”。指出“ツルベ”是日语中的“つるべ”(釣瓶),为了了解海底的泥沙,在铅块的底部填充兽类的油脂。(20)[日]山田义裕:《2016元和航海記/南蛮流航海術はどこへ行ったのか?オランダの航海術は導入されたのか?》载《日本海事史学会》2016年,第21页。三枝博音所编《元和航海书》,将古文书翻译成现代日语,并对“つるべ”做了以下注释。“つるべ”可测水深,在底部填充油脂是为了把海底的泥沙粘附上来。(21)[日]三枝博音编:《海上交通 日本科学古典全書》第12巻,东京:朝日新闻社,1978年,第104页。川合英夫在《黒潮の遭遇と認知の歴史》一书中,将“つるべ”列为朱印船的航海用具。认为“つるべ”是一种测深用具,并且可以採取海底的堆积物。(22)[日]川合英夫:《黒潮遭遇と認知の歴史》,京都:京都大学学术出版会,1977年,第74页。目前所见对于“つるべ”的研究仅限于对《元和航海书》和《异方船乘》中记载的解释,对于“つるべ”的来源、传承以及具体的运用还有待进一步分析。因地中海就有类似于铅锤的出水。所以,有人认为这两种文献所记载的航海术为荷兰传入日本的航海术。另外,张兰星在《16—17世纪日欧贸易与世界航海业之发展》一文中,提及欧洲人来到亚洲后,日本人学习到了不少先进的航海技术。其中举出实例《元和航海书》一书,并简要介绍此书内容,提及水深测量法(铅锤测量),但并未展开具体论述。

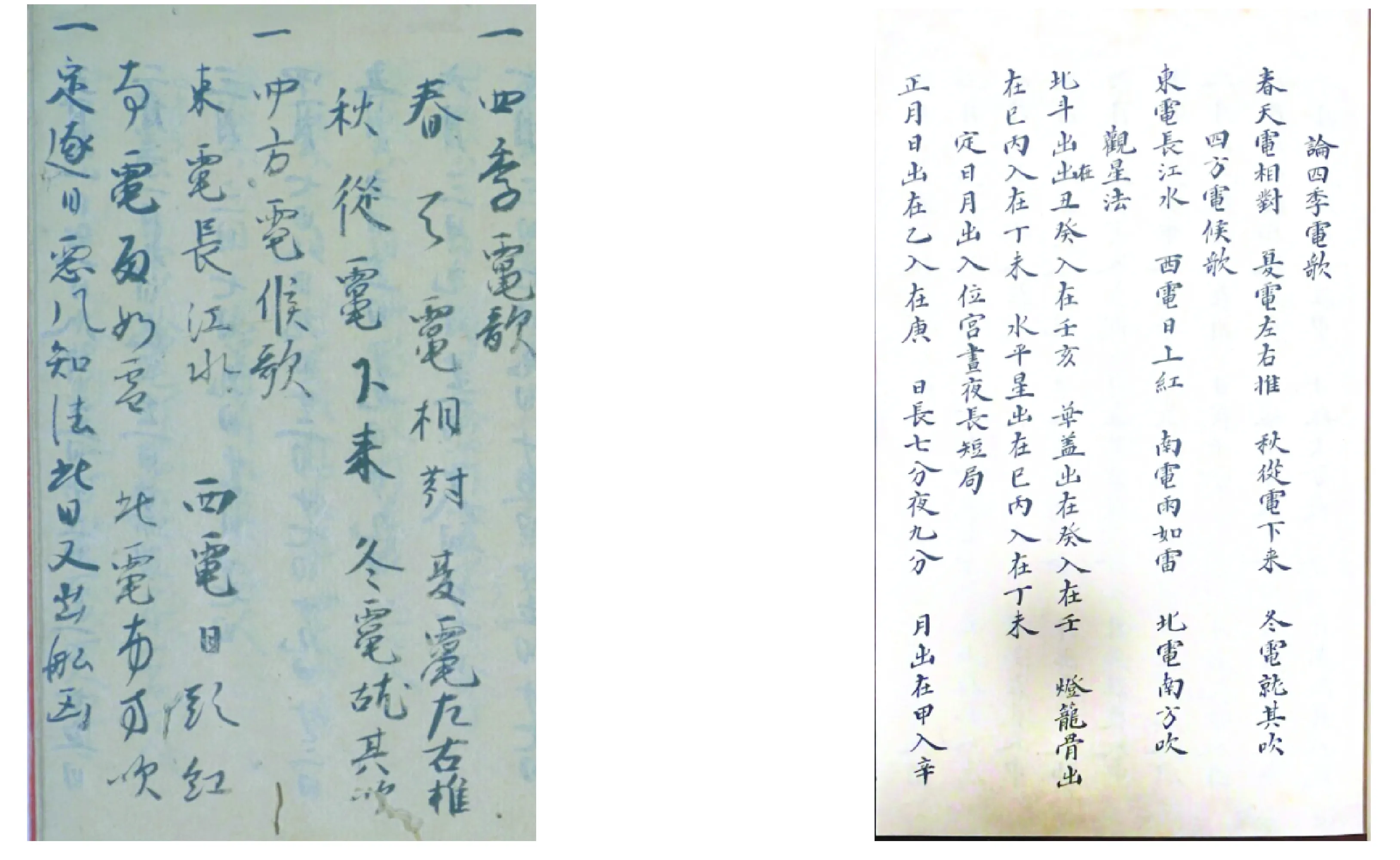

四、“つるべ”与“铅锤”的比较

《元和航海书》中“四季电歌”“四方电候歌”与中国航海文献《顺风相送》中的“论四季电歌”“四方电候歌”几乎一致。《元和航海书》中的“定逐日恶风知法此日又出船凶”在我国的航海文献中也常见。如《顺风相送》中的“逐月恶风法”、《水师辑要》中的“逐月行船宜避暴风忌日”。显而易见,《元和航海书》所记载的内容有中国的航海术。日本航海文献所记载的“つるべ”与中国航海文献记载材料、用途等一致,并且所述“つるべ”出现于前往中国的航路上。

图15 《元和航海书》记载的“四季电歌” 图16 《顺风相送》记载的“论四季电歌”

笔者认为《元和航海书》与《异方船乘》不全然受荷兰航海术的影响,这两种航海文献中有中国航海术的记载及影响。16—17世纪日欧贸易频繁,日本此时远洋航海术受到欧洲航海家的影响与传入。但不应忽略中国的航海术和航海活动对日本的影响,且中国航海术和航海活动对日本的影响远远早于荷兰人。

从洪武年间开始,为方便贡使往来,明朝赐闽中舟工三十六姓前往琉球。其中闽中舟工就是一些擅长航海、造船的福建人,这些人把中国的航海术、造船术带去了琉球。之后更有琉球大儒程顺则把福建来往琉球的航海士所述航海术撰成《指南广义》一书。在《指南广义》中的“传授航海针法本末考”一篇,明确提及中国的舵工将航海书、航海图、航海术传授给琉球舵工,并且提及“闽人三十六姓”也把航海书传播到琉球。

康熙癸亥年,封舟至中山,其主掌罗经舵工,闽之婆心人也,将航海针法一本,内画牵星及水势山形各图,传授本国舵工。

按洪武二十五年,遣闽人三十六姓,至中山,内有善操舟者,其所传针本,缘年代久远,多残缺失次,今仅采其一二,以示不忘本之意。(23)程顺则:《指南广义》,藏于琉球大学图书馆 琉球·冲绳关系贵重资料デジタルアーカイ。

除了《指南广义》,《使琉球录》三种、《琉球见闻录》等文献中也记载了中国前往琉球航路及航海术的内容。琉球的官方史籍中记载中国的航海术,并且官员著有有关中国航海术的专门书籍,说明当时我国的航海术由福建地区传播到了琉球地区,并且在琉球产生了重要影响。

《元和航海书》成书于1618年。作者池田好运,长崎人,向朱印船的贸易家Manuel Gonsalvez学习航海术,并与其一同前往吕宋。之后把所学航海术与航海经验总结成了《元和航海书》。1603年,德川家康建立幕府后,致力与海外诸国缔结友好关系,积极谋求与明朝的间接贸易,以及推动与西欧的海外贸易。这时的长崎和平户已是中国商人的活跃之地,特别是闽南商人尤多。中国商人大量聚集在长崎、形成“唐人町”的规模。

闻闽越三吴之人,住于倭岛者,不知几千百家,与倭婚媾,长子孙,名曰唐市。此数千百家之宗族姻识,与之通者,踪踪姓名,实繁有徒,不可按核。其往来之船,名曰唐船,大都载汉物以市于倭。(24)[明]《兵部题行条陈澎湖善后事宜残稿》乙编第十本,载中央研究院历史语言研究所编《明清史料》,上海:商务印书馆,1936年,第605页。

德川幕府实行锁国政策的时期,严禁日本人与外国交往和贸易,把外国商人和传教士驱逐出境。虽然实行锁国政策,但开放长崎作为唯一口岸与中国、朝鲜、荷兰通商。1616年,德川秀忠采取了进一步禁教锁国措施,其中内容有:一切外国船只均不准在大名领地通商,只能在长崎和平户从事贸易活动;中国船只不受此规定之限制。同时加强对朱印船贸易的管制。综上说明,在《元和航海书》成书的年代前后,中国与日本的海上通商贸易频繁,中国商人在长崎、平户地区活动频繁。

明朝的海禁政策也是有松有紧,隆庆年间海禁局部开放,漳州月港海外贸易兴盛。当时的月港,往东洋的一条航线,可至澎湖、台湾、吕宋,再转道至琉球、日本、高丽等地。这一航线其中一段也正是《元和航海书》中所记录的航线。池田好运乘朱印船前往吕宋,再回到日本的航线,也是中国航海家频繁航行的航线。再者,长崎是从中国前往日本,乘黑潮经过的重要航线所经地区之一。中国的航海家早已利用黑潮这条海上自然航线前往日本。相比较荷兰与日本的海上交流,中国与日本的交流更早且更为频繁。中国的造船术、航海术对日本的影响也比荷兰要早得多。学者们研究《元和航海书》只谈荷兰航海术的影响,而忽略了中国航海术的印证“铅锤”的存在。

结合以上,笔者认为《元和航海书》与《异方船乘》中记载的“つるべ”应该与中国的“铅锤”为一物。两本航海书不仅仅是记录了荷兰的航海术,还有中国的航海术,中国的航海术对日本产生的影响不可忽视。

结语

“铅锤”是中国古代航技术和航海文化的一个重要印证。从宋代至20世纪后半期,拥有数百年的历史传承。通过对中日两国文献的梳理,结合笔者对台湾、海南、青岛的实地调查,可以发现“铅锤”既广泛用于航海,也对渔业捕捞有非常重要的作用。通过这些考察,也了解到在以往文献记录及海洋考古成果中未能呈现的关于“铅锤”的具体使用方法,可补史之缺,丰富人们对于“铅锤”的认知。通过比较可知,日本文献《元和航海书》和《异方船乘》中记载的“つるべ”与中国的“铅锤”实为一物,这两种日本航海文献中记载的知识,并非以往学界普遍认为是来自于荷兰的航海术,其中也有中国航海术的影响。此外,在爱琴海西部边缘海域发现的一艘公元前1世纪中期的沉船中发掘有两件“铅锤”;16世纪英国航海手册画卷中绘有水手手持“铅锤”;在20世纪的英国小说中有关于“铅锤”的记载;以及有学者提及在沙特阿拉伯的博物馆中展示着“铅锤”。这些资料说明在地中海、大西洋等地都有使用“铅锤”的印迹,通过“铅锤”地域之间有何联系与交流,以及“铅锤”的起源问题值得进一步研究。