南海更路簿针位释读*

2023-07-24刘义杰

刘义杰

大约在北宋中叶,指南针被应用到航海中,成为航海罗盘,我国古代帆船进入计量航海时期。掌握航海罗盘的火长,将航海经验和针位、更数记录下来用以导航,形成海道针经,也称之为针本、针谱、针经、水路簿、水程等等,统称作“针路簿”。 20世纪70年代,在海南岛渔民中发现了一种适用于南海及其周边海域的海道针经,因其主要以“更路”为主,遂有“更路簿”之称。更路簿与针路簿都是使用航海罗盘用来导航的航海指南,导航技术一脉相承。但是,南海更路簿是一种独特的海道针经,它仅为海南岛渔民使用,也仅应用于我国的南海及其周边海域。从技术层面上讲,南海更路簿虽承继于针路簿,但在应用航海罗盘和计算航程等方面却自成体系,一些导航技术如对针、线针的应用则在原有的基础上大有提高。对南海更路簿针位的解读,可以更深刻地了解南海更路簿,进一步认识历史上海南渔民在南海及周边海域生产作业时所进行的发明与创造。

一、南海更路簿的特点

无论是针路簿还是更路簿,其核心技术都是基于我国传统的航海罗盘的应用上,即使用罗盘针位导向、用更数记录航程和时间,在记录海道使用的术语与方式上两者高度一致。一般而言,传统上将针路簿中记载的海道称针路,而将南海更路簿中的海道称为更路。

南海更路簿主要应用于南海及其周边海域导航,从海南岛启航的港湾较为集中,航向也较为一致,都从海南岛的东部各港湾如铺前港、清澜港和潭门港等启航,首先航向西沙群岛,然后转向南沙群岛和其他海区。整个作业期间,海道由多条更路组成,且每条海道的航程都相对较短。由于南海海域中岛礁成群岛形式分布,在南海作业的渔船呈逐岛渐进方式航行。这样,航海家们就较容易熟悉海道,除海外更路外,更路往往是相邻的两个岛礁,如此,南海更路簿中更路就不像针路簿上的针路那样绵长且复杂,而是简洁和短小。更路间相对独立,更路之间较少有转承衔接的关系。

首先,南海更路簿虽继承于针路簿,但它描述更路的起始句式与针路簿不同,针路簿上惯用的“放洋”“开洋”“开船”等作为针路起始句式,而在更路簿中却使用“自……过(上、下、去、往、至)……”这样的起始句式。如苏德柳、苏承芬、王诗桃等众多更路簿中,其启航时的第一条更路都为“自大潭门过东海……”“自”等同于针路簿中针路的起始句“开船”“放洋”。“过”意为以潭门港为启航港航向东海(西沙群岛)的意思;但大多数更路则用“上”“下”“去”“往”“至”为从某岛礁航向另一个岛礁的航向用语,如“自红草上锣孔”,意为从红草(西月岛)航向锣孔(马欢岛);“自三峙下干豆”,意为从三峙(南岛)航向干豆(北礁);“自猫注去二圈”,意为从猫注(永兴岛)航向二圈(玉琢礁);“巴兴往三矿”,意为从巴兴(东岛)航向三矿(浪花礁);“自黄山马至南乙峙”,同样意为从黄山马(太平岛)航向南乙峙(鸿庥岛)。这种“自……过(上、下、去、往、至)……”的句式为更路簿独具且为基本范式,这种句式精干明了,与针路簿中的针路句式有明显的区别。

其次,南海更路簿中的更路不像针路簿的针路那样曲折绵长,一般都较为简短,一条更路往往仅用十几个字就可构成,但却是一条完整航海指南,它的基本句式为:自(起航港湾、岛礁)……上(下、去、往、至)……罗盘针位……更数……(目的港湾、岛礁),收。如“自大圈头下百峙仔,用子午,一更收”,从大圈头(华光礁)航向百峙仔(盘石屿),用子午针位(0°),一更即可到达,可见这是条航程极短用时很少的更路。数百条的南海更路基本都是这样构成,各条更路间没有衔接的关系,各自独立。更路中只有一部分海外更路相对较长一些,如“自半路去外罗,用甲庚寅申,十五更,收”,即从半路(中建岛)航向外罗(今越南的惹岛),用罗盘针位为甲庚寅申,航行十五更便可到达。半路为启航港,外罗为目的港,针位为甲庚寅申(247.5°)针,“更”在针路簿和更路簿中表达的意思差不多,既表示航程,也同时具有航时的概念,这条更路是从西沙西南方的中建岛航向越南的惹岛,两岛相距较远,所以需要十五更才能到达,这在更路中是一条较长的更路。

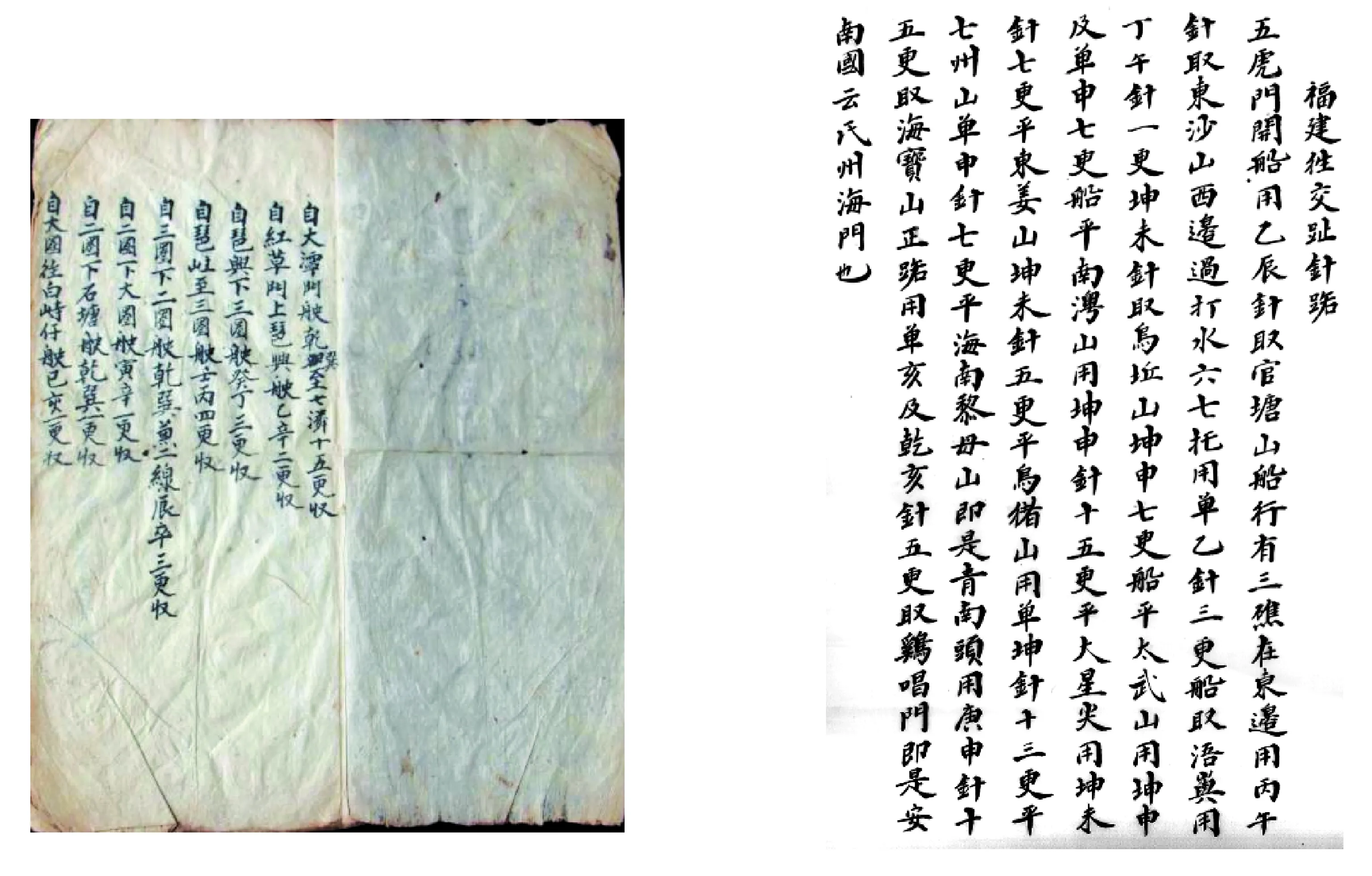

其三,南海更路簿记录罗盘针位的方式自成体系,图1为黄家礼《驶船更流簿》的首页,该页记录了从海南岛潭门港起航到西沙群岛七连屿及在西沙群岛岛礁间航行的8条更路,每条更路的句式都极为简单,即“自……上(下)……使……更,收”,如大潭门、红草门、三圈等。“上”或“下”是指船舶航行的目的地或目的港,如七潾(连)、琶兴、二圈等;而“使”指的是航海家从甲处驶向乙处时应该使用的航海罗盘方位,如图更路中的乾巽、癸丁、壬丙等针位。以“自大潭门(潭门港)使乾巽至七潾(七连屿)”为例,“乾巽”是指从潭门港驶向七连屿时应使用的针位,其中“乾”为单乾针(315°),是船舶起航时潭门港相对七连屿所处的方位即乾位。而“巽”为单巽针(135°),航海罗盘中构成对针关系,这条更路指出潭门港与七连屿之间的相对关系,即乾位与巽位的对位关系,又可用作潭门港与七连屿之间的导航针位,即从潭门港驶向七连屿用巽针位,从七连屿驶向潭门港则用乾针位。此后再给出两港之间更数,用来说明两港间的大约距离和所需的航行时间。最后结尾用“收”,是指收帆停航,意味到港。因为在南海诸岛中没有典型意义上的港口,所以,南海更路簿中往往使用“收”作为更路的终止。这样记录的更路看似极为简单,但却蕴含着极大的导航信息,航海者凭借这短短的十几个字可以从甲港湾驶往乙港湾,也可以从乙港湾驶往甲港湾,这就是南海更路簿对针导航的魅力。如图1中所载“自琶兴下三圈,使癸丁,三更,收”这条更路,仅有12字。照此,从琶兴(东岛)驶向三圈(浪花礁),用癸丁针,即从东岛(癸针位)用丁针位(195°)航行三更就可以到达浪花礁。反之,从浪花礁(丁针位)用癸针位(15°)导航,航行三更就可到达东岛。

图1 黄家礼《驶船更流簿》首页 图2 《顺风相送》“福建往交趾针路”

而针路簿则不同,其绝大部分是长航时、长航程甚至跨洋的针路,针路经过海况完全不同的海域,针路之间要有准确的衔接,需要综合使用各种导航手段才能确保航行安全和成功。所以,针路簿中的针路相对要复杂一些,如图2,为《顺风相送·福建往交趾针路》的针路:“五虎门开船,用乙辰针,取官塘山。……单申针,七更,平海南黎母山,即是青南头。用庚申针,十五更,取海宝山。正路,用单亥及乾亥针,五更,取鸡唱门,即是安南国云氏(屯)州海门也。”在海道针经中,这段针路只是普通的针路,属于较短海道上的一条规整的针路。这段从福建福州闽江口起航的针路,沿闽、粤海岸向南航行到海南岛东北部的七洲列岛时,针位从南转向西,穿过琼州海峡进入北部湾,以白龙尾岛为中转站,驶向今越南的海防港。从针路上使用的导航方法看,与更路所用的导航技术并无差异,但针路要经过东海、南海、琼州海峡、北部湾诸海域,所经海区海况复杂,针路上的针位不像更路簿那样可以用一个针位一针到底,而是需要不断地调整针位以保持正确的航向。针路簿上针路的基本句式为“开船……用……针……更(船)……平……取”,与更路簿的句式几乎一样,只是个别措词有变化,如,因航程中经过许多岛礁和岸山,不停泊,使用“平”以表示经过的意思,而“取”则是驶向下一个岛屿的意思。导航中最重要的两个元素——针位和更数的用法,针路簿与更路簿都一样,很显然,针路簿与更路簿都遵循着同一导航原则,有着一脉相承的关系。

二、更路簿与针路簿导航技术的同源性

如上所述,南海更路簿与针路簿有着如此高的相似性,它们都是海道针经。南海更路簿的针位及航海术语,应与针路簿同源。

针路簿出现在指南针应用于航海之后,至迟在北宋徽宗时期即12世纪初,我国海船中已经较为普遍地使用航海罗盘。从此,航海家可以规划海道,把握航程,而这些都需要将航行中航海罗盘的针位及其他诸如更数、水深、海流、潮汐等记录下来,就逐渐形成了针路簿。根据对《大元海运记》《海道经》等文献的分析,元代海漕时期,航海家已经可以凭借原始的针路簿进行导航。到明初永乐、宣德年间郑和下西洋时,已经有了“针经”的说法。曾随郑和多次下西洋的巩珍说:航海时,“惟观日月升坠,以辨东西,星斗高低,度量远近。皆斲木为盘,书刻干支之字,浮针于水,指向行舟。经月累旬,昼夜不止。海中之山屿形状非一,但见于前,或在左右,视为准则,转向而往。要在更数起止,记算无差,必达其所。始则预行福建广浙,选取驾船民梢中有经惯下海者称为火长,用作船师。乃以针经图式付与领执,专一料理,事大责重,岂容怠忽”(1)[明]巩珍:《西洋番国志》,“自序”,向达校注,北京:中华书局,2000年。第5—6页。。巩珍所说的“针经”,就是我们现在所见到的各种各样的针路簿。明人茅元仪编撰《武备志》所附载的《自宝船厂开船从龙江关出水直抵外国诸番图》(《郑和航海图》)记载了郑和下西洋时的针路,将图中的针路串联起来,大约就是巩珍所谓的针经,也就是最早的针路簿,或可将之称为《郑和针路簿》。因此,针路簿诞生的年代可以远追到元代。从南海更路簿与针路簿在航海应用、导航方式、航海术语、表达方法诸方面具有高度的相似性,可以认为,南海更路簿与针路簿为“一母所生”,循此,南海更路簿发生的时间与针路簿一样,都在元明之际。为了比照南海更路簿与针路簿的“兄弟”关系,笔者选取了针路簿中最具代表性的《顺风相送》和《指南正法》,而更路簿则选取苏德柳、王诗桃和许洪福三种,另外以原始态的《郑和针路簿》作为参照进行比对(表1)。从表中可以非常明显地看出,无论是针路簿还是更路簿,它们采用一样的导航技术,都使用航海罗盘取向,以“更”计时又计程,所不同者,更路簿继承了针路簿已经出现的对针和线针技术,更多地使用了对针和线针技术。另外,因为更路簿主要应用于南海及其周边海域,基本为远海航海,且南海海域水深,更路簿中不见测深,即无“打水多少托”的要求。相同的句式、相同的用语,说明更路簿与针路簿使用一样的导航技术,仅有表述方式的不同。从这一点看,更路簿与针路簿同源,都可将其追溯到元明时期。

三、南海更路簿的对针与线针

南海更路簿继承了针路簿的所有优点并进行了优化,使之更适用于在南海及其周边海域航行。更路簿除简洁明了外,还有更加鲜明的技术特点,即更路簿中的更路主要以“对针”的形式出现。另外,明末发明的“线针”技术在南海更路簿中也得到充分的应用,把传统航海罗盘的概略性导航推进到精确导航阶段。

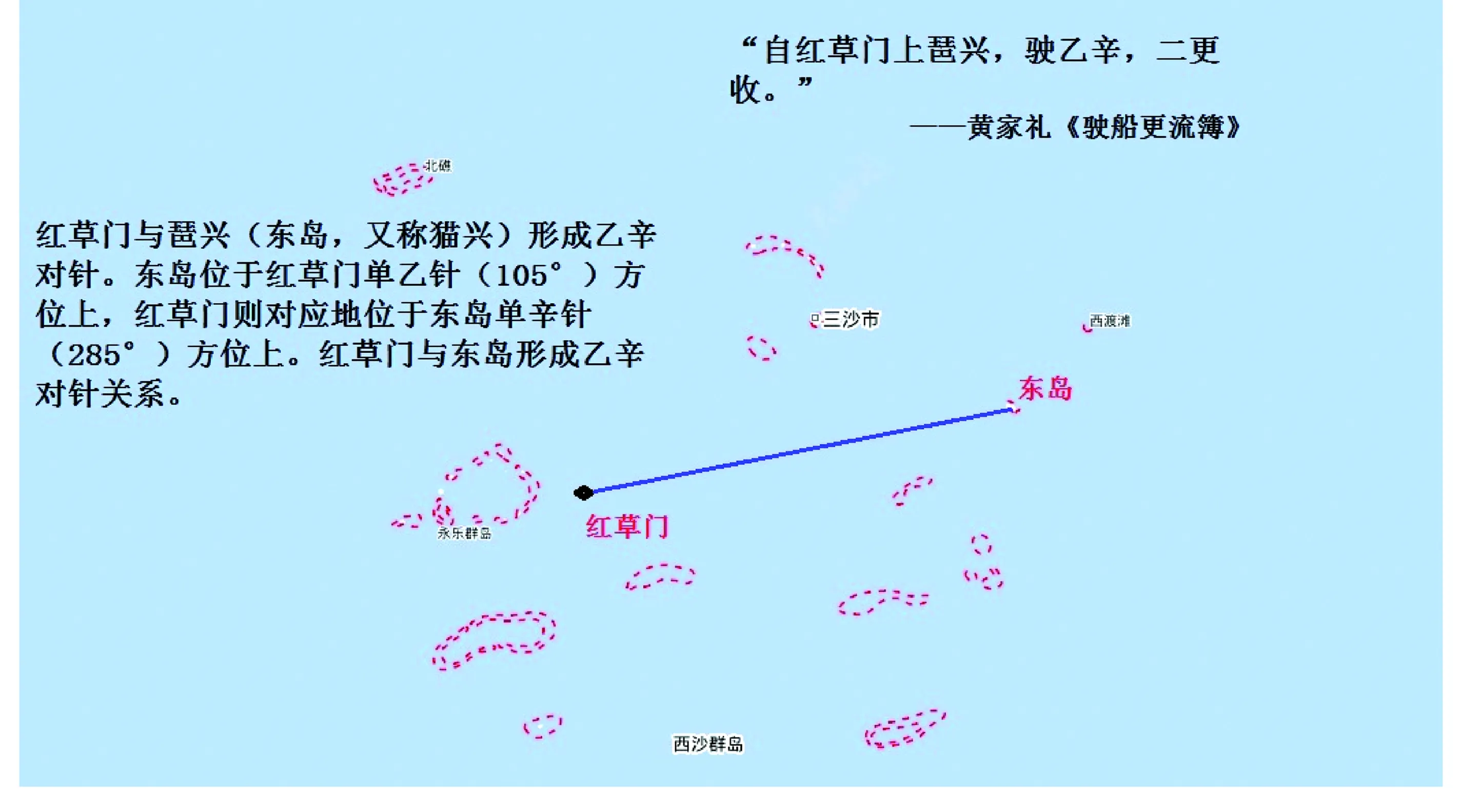

我国传统航海罗盘用8个天干(甲乙丙丁庚辛壬癸)、12地支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)和八卦四维(乾坤艮巽)24个字符将航海罗盘分割成24个方位,以现代航海罗盘360°来划分传统航海罗盘,则24个字符中的每个字符占位达15°。以当代海南渔民卢业发使用过的航海罗盘为例(图3),当指南针指向某个单一的占位字符时,在针路簿中称为单针,如单子针、单午针等。我国航海罗盘因此共有24个单针,相邻的单针之间也可构成一个针位,称作“缝针”,故我国传统航海罗盘可由48个针位构成。在航海家实践中,又有“对针”的发明与应用,即12对单针又可构成一组相对的针位即对针。如图1中可见“自红草门上琶兴,驶乙辛,二更,收”这条更路,其中的乙辛针位即为航海罗盘中的对针针位,在传统的24位航海罗盘中,乙针为东偏南的针位,在针路簿中一般将它标注为单乙针或丹乙针,相当于现代罗盘中的105°。而辛针位于西偏北方位,相当于285°,乙针(105°)与辛针(285°)在航海罗盘中正好处于180°角相对的位置上,这种两两相对的针位就是“对针”,如子午针、卯酉针等。除单针间形成单针对针外,缝针也可形成对针,这样就有了24个缝针对针,如壬子丙午针、乙卯辛酉针等等。

图3 海南渔民卢业发使用的航海罗盘

对针大约在明代中叶就出现了,当时编撰成的针路簿《顺风相送》中就已经开始出现对针。到清初出现的另外一本针路簿《指南正法》时,使用对针已经成为普遍的现象,如“海招屿共尽山为乙辛对坐”(2)佚名撰,向达校注:《两种海道针经》(乙),《指南正法》,北京:中华书局,2000年,第128页。等这样的针位记载在《指南正法》中大量出现。这里的对针仅指海招屿与尽山之间海上对应的方位关系,所以用“对坐”来形容,尚未见到针路中对针的具体事例。

南海更路簿最大的特点就是基本使用“对针”的方式进行导航,南海更路簿中将《指南正法》中的这种对坐关系发展成两座岛礁之间相互导航的针位关系,如上举例,从红草门驶向琶兴(东岛)时,用单乙针,相对地,从琶兴驶向红草门,则用单辛针(图4)。南海更路簿这条更路中仅用13个字就可以为相距“二更”的红草门与琶兴两座岛礁进行导航,充分体现了精干明了的特点,这是海南岛渔民在岛礁星罗棋布的南海进行短间距导航而发明的一种新的、有效的导航方法。

图4 红草门与东岛对针关系示意图

除了单针对针外,南海更路簿还大量地使用“缝针对针”的导航技术。航海罗盘中用24个单针,占位字符的弧度角达15°,航程越远,出现偏航的概率就会越大。当将航海罗盘从24位加密到48个方位时,单针与缝针间的弧度角就缩小到7.5°。如图2中“五虎门开船,用乙辰针,取官塘山”,这里的“乙辰针”就是缝针,取的航向是介于单乙针(105°)和单辰针(120°)之间的112.5°,也就是乙辰针。使用缝针是导航技术的一大进步。

针路簿中缝针针位的表述方式比较直观,即在相邻的两个针位中,顺序以天干和八卦的位符置前,地支的位符置后加以表述,如甲卯针、乙辰针、丙午针、乾亥针、坤未针、巽巳针等等。但南海更路簿缝针的表述方式则与针路簿显著不同,它是将两个单针对针连缀起来产生一个新的缝针对针针位,如吴淑茂《东海更路》中的“自三峙回大潭门,乾巽、巳亥对,十五更,收”(见图5)。乾巽和巳亥都是单针对针,但乾与亥、巽与巳相邻,如在针路簿中则表述为乾亥、巽巳相对,在南海更路簿中则用乾巽、巳亥单针对针连缀的方式来表述缝针对针。这是南海更路簿中针位与针路簿不同也是比较特殊的地方,如对这种缝针对针不了解的话,释读南海更路簿就比较困难了。

图5 吴淑茂《东海更路》

我国帆船航海时期导航技术最重大的进步出现在明代中叶以后。明代隆庆元年(1567)开放海禁,海上民间贸易的规模远超朝廷的朝贡贸易,表现在航海技术中,就是随着海道的不断拓展和密集,要求将概略性导航改进到精确导航,已经比西式32位罗盘精细的48位中式罗盘已经不能满足航海的需求。于是,在旱罗盘出现后,又对罗盘方位的针位进一步细化,即在24位的基础上,再将单个占位15°的位符进行细分,每个占位位符用虚拟的“线”5等分,使得航海罗盘在实际应用中被细分作120个针位。这种用加线或兼线方法出现的针位,我们将之命名为“线针”,每个线针的针位在航海罗盘上占位3°。

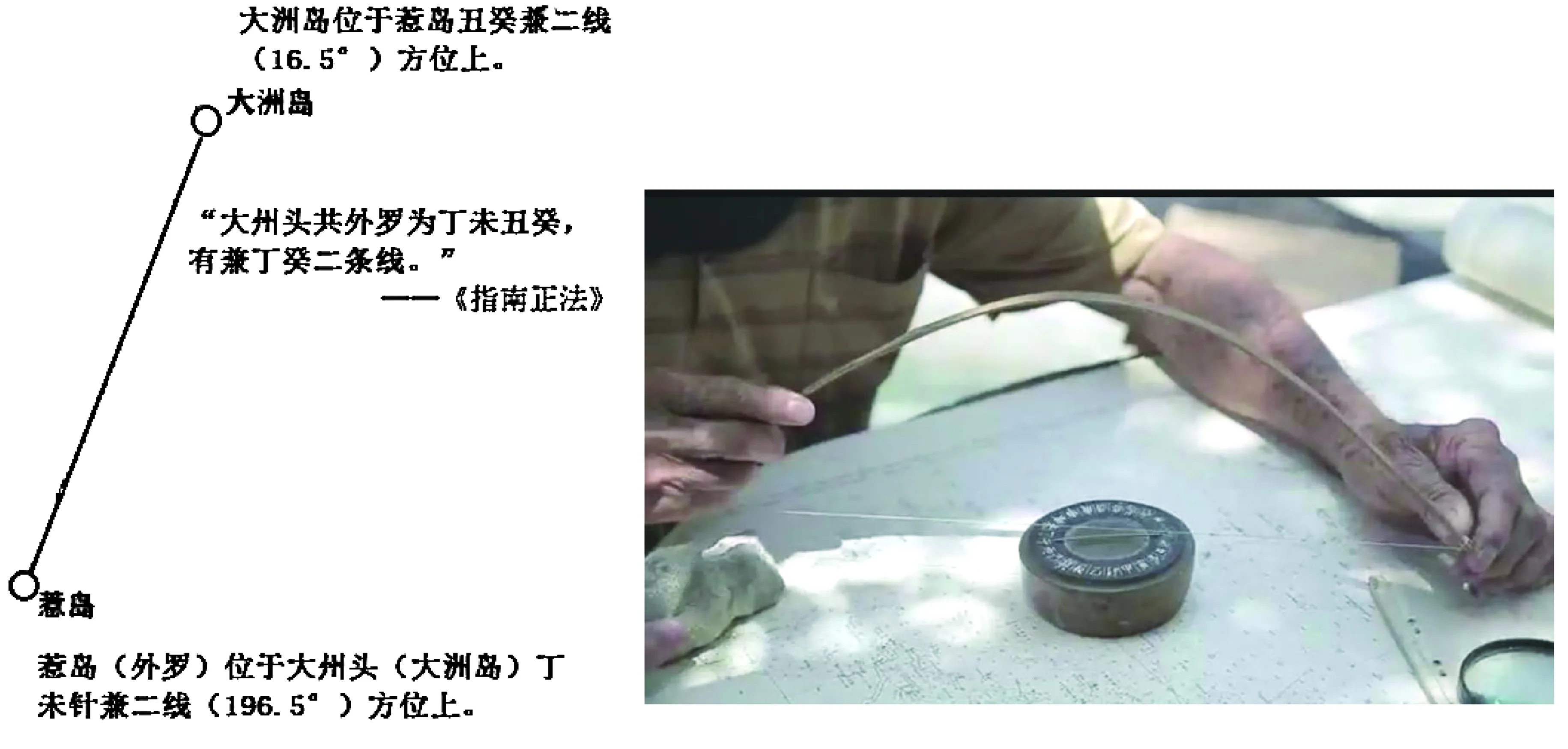

这种精细导航技术出现在隆庆开海以后的大航海时代,在针路簿中用“兼……线”的方式加以表达,如《指南正法》“大州头共外罗为丁未丑癸,有兼丁癸二条线”(3)佚名原著,向达校注:《两种海道针经》(乙),《指南正法》,第131页。。大州头为海南岛的大洲岛,外罗为越南中部沿海的惹岛,它们之间的罗盘中形成缝针丁未针(202.5°)与丑癸针(22.5°)的大致对应关系,但每个缝针占位达7.5°,显然不够精确。如果“兼二条线”,即在缝针的基础上增减6°,但哪个缝针加,哪个缝针减,就要看其中的针位提示,这里的提示是“丁癸”,即丁未针要向丁针位兼二条线,即202.5°要减去6°;与之形成对坐针位的丑癸针则要向癸针位兼二条线,22.5°也要减去6°。这样就形成了新的大洲岛与惹岛之间较为精确的对位关系,原来22.5°-202.5°(±7.5°)的对坐精确到16.5°-196.5°(±3°)的对坐关系,如果提示中变成“兼丑未二条线”的话,则要各自增加6°,如图6所示,惹岛(外罗)位于大州头(大洲岛)丁未针兼二线(196.5°)方位上,反之,大洲岛位于惹岛丑癸兼二线(16.5°)方位上。

图6 大洲岛与惹岛线针示意图 图7 海南渔民苏承芬为笔者演示线针方法

利用兼线方式细化针位的技术对导航来说有重大意义,航海家可以应用它进行精确导航,尤其在南海,使用线针导航术使得海南岛渔民在南海中航行能够做到游刃有余。线针术的发明与应用,无疑是我国古代导航技术的一大进步,能将该导航技术运用自如并发扬光大的则是海南岛渔民。在已知的南海更路簿中,几乎每一种更路簿中都有用线针导航的更路。如王国昌更路簿《顺风得利》:“自大潭驶往东海,用乾巽一线辰戌,驶到一日一夜,转回巳亥,有十五更,收七连峙。”这是从海南岛琼海市潭门港起航驶向西沙群岛北部的七连屿的更路,乾巽为对针,即单乾针(315°)与单巽针(135°)的对坐针位,“一线辰戌”就是单乾针的针位要向戌针位偏转一线(3°)。同样,单巽针的针位也要向辰针位偏转一线。再如图1黄家礼《驶船更流簿》中就有“兼二线”的更路,在其他更路簿中还可见到“兼四线”的更路。线针的表述方式一般用“兼”线的形式出现,个别更路簿中也用“加……线”来表述这种导航技术。线针导航术之所以能够在南海更路簿中大量出现,与海南岛渔民主要航行在南海诸岛中有关,在相距不甚遥远的岛礁间航海,使用对针和线针导航可谓简便易行。

如何在航海罗盘上加线得到线针的针位,其方法与方式均未见记录。笔者于2016年夏在海南岛琼海潭门镇拜访南海更路簿传承人之一苏承芬阿公时,他曾为笔者演示过加线的方法(图7)。原来,为了得到线针针位,海南渔民发明了一种新的导航工具,如图所示,这是一种状如弓弦的工具,用一根线绷在一根竹子的两端,形成一把小弓,因其为在航海罗盘上量度以获取针位而发明的工具,可称之为“线针弓”。当要加线调整针位时,火表(4)火表为海南渔民对船上掌握航海罗盘人员的专称,即南宋吴自牧《梦粱录》中提及的火长。或船长持线针弓,在航海罗盘上用弦线进行量度,获得线针的针位用之以导航。

结语

南海更路簿中记载的更路,往往分作两大部分,即东海更路和北海更路,海外更路多零散地插入其中,仅有部分如苏德柳、苏承芬更路簿中有单独的海外更路部分。从上世纪70年代以后,在海南岛地区陆续发现的更路簿,其内容之丰富、形式之多样,都足以证明海南岛渔民很早就航行在南海这片祖宗海中。南海更路簿与针路簿一样,都是海道针经的一种。而将名目繁多的南海航海指南统称为更路簿,则是为了学术规范,便于发掘与研究而已。如今,更路簿已经成为专名,在更路簿前冠以南海,称为“南海更路簿”,是为了强调更路簿具有的特殊的海域属性。

南海更路簿与针路簿一样,都有其悠久的历史。两相比较,更路簿更加言简意赅,它既传承了针路簿的所有优点,又有发扬光大,即南海更路簿的对针和线针导航术的应用将我国帆船航海时期的导航术发展到炉火纯青的地步。南海更路簿中的更路,每条更路往往仅有十几字组成,但却能起到精确导航的作用,这种简化的更路条文,既便于航海者记忆,又便于实际导航中运用。南海更路簿基本使用对针导航术,使得每一条更路都具有双向导航的功能,而针路簿则需要为每条针路设置“回针”针路,才能解决回程的导航问题。南海更路簿的线针技术也已日臻完善,愈加精细的导航技术使得海南渔民在南海海域从事生产、商贸活动时更加自如。海南渔民在导航中为线针而发明的“线针弓”,在其他海域中从未出现过,是海南渔民的一大发明,也是对我国古代航海技术的一个贡献。

但过于简明扼要也使得南海更路簿难以释读,被称作“南海天书”的南海更路簿,之所以常常被误读,是大众对我国古代帆船航海时期的导航技术缺乏认知导致的。对南海更路簿的深入了解和释读,首先要了解海南渔民在南海从事渔业生产传统与进行海外贸易的历史,还需要了解海南渔民对南海诸岛所赋予的俗名或土名。另外,正确地释读南海更路簿,还要了解我国古代的航海导航技术的历史,知道我国航海罗盘在航海中的应用方式与方法,从而了解海南渔民在南海历史上所处的重要地位和发挥的重要作用。