化肥与有机肥配施对再生稻稻田土壤容重、pH 和碳氮代谢的影响*

2023-07-24姜硕琛张海维胡丰琴邹宇傲吴启侠朱建强

姜硕琛,张海维,杨 迪,胡丰琴,邹宇傲,杜 斌,吴启侠,朱建强

(长江大学农学院 荆州 434020)

生产成本增加、劳动力短缺、口粮需求增加和环境污染加剧是我国水稻(Oryza sativaL.)生产面临的重要问题[1]。再生稻是减少生产投入、提高复种指数和产量的稻作模式,主要在我国种植一季水稻温光有余而种植双季水稻温光不足的地区种植[2]。与单季稻或双季稻相比,再生稻具有更高的经济效益和环境收益,因此受到广泛关注和研究[3]。目前,再生稻的研究主要集中在品种改良和栽培耕作等对再生稻产量和品质的影响[4-5],关于再生稻土壤的报道较少。土壤是植物生长的物质基础和水分养分吸收的介质,健康的土壤是提高水稻产量和农业可持续的基石[6],因此有必要对再生稻土壤展开系统的调查研究。

氮是植物生长所必需的营养元素[7]。尿素是最常用的氮肥类型,具有氮含量高,释放速率快,不残留有害物质等优点[8]。然而,长期施用常规尿素会导致土壤板结、酸化、养分失衡和稻米产量降低[9]。缓释尿素是通过在尿素颗粒表面涂抹树脂或硫磺等聚合物,延缓尿素中氮的释放,使其与水稻吸收效率相匹配,促进水稻对氮的吸收,提高水稻产量,减少无机氮对土壤的负面影响[10]。畜牧粪便有机肥和生物炭有机肥作为基肥施用,不仅可以替代部分氮素,而且可提高土壤中碳、磷、钾等元素含量,改善土壤质量[11-12]。关于缓释尿素、生物炭和畜牧粪便对稻田土壤的影响已有大量报道,但主要在单/双季稻模式中。

再生稻由于特殊的管理模式,土壤与单/双季稻不同,如:1)再生稻模式在再生季无法耕作,导致土壤受到更长时间的自然压实和头季稻机械收获时的机械压实,土壤容重比传统耕作下单/双季稻更大;2)头季稻−再生稻全生育期更长,土壤长期淹水使土壤化学环境与单/双季稻存在差异;3)头季稻秸秆只能覆盖还田,这与单/双季稻秸秆伴随耕作还田存在差异;4)再生稻模式水肥用量也与单/双季稻不同。以上不同稻作模式间的差异势必导致氮肥类型对土壤影响的结果存在差异。因此,不同氮肥类型对单/双季稻的结果在再生稻模式上并不能一概而论。有必要系统地比较不同类型氮肥对再生稻土壤物理、化学和微生物性状以及土壤酶活性的影响。本研究在湖北江汉平原展开大田试验,以未施氮肥为空白对照,研究了4 种类型氮肥对再生稻系统土壤容重、pH、有机碳和总氮含量、无机氮形态、微生物碳和微生物氮含量、β-葡萄糖苷酶和脲酶活性的影响,为再生稻绿色生态可持续发展提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地点与材料

试验地点位于湖北省荆州市长江大学试验基地(112°8′19′′E,30°21′19′′N)。该地区属于亚热带季风气候,年日照时数1500~1900 h,年平均气温16.5 ℃,无霜期242~263 d,年降雨量1100~1300 mm,年平均降雨量为1094.5 mm。土壤类型属于灰潮土,试验前0~20 cm 土壤的沙土∶壤土∶黏土=27.5∶58.4∶14.1,pH 5.83,0~20 cm 土壤有机质21.15 g∙kg−1、总 氮1.86 g∙kg−1、总磷0.55 g∙kg−1、总钾3.58 g∙kg−1、碱解氮79.42 mg∙kg−1、有效磷48.24 mg∙kg−1、速效钾112.23 mg∙kg−1,20~40 cm 土壤有机质14.82 g∙kg−1、总氮1.35 g∙kg−1。试验开始前的种植模式为水稻-小麦(Triticum aestivumL.)轮作。

水稻品种为‘Y 两优911’ (具有较强的再生能力,头季稻+再生季稻全生育期为205~220 d)。缓释尿素、生物炭和畜牧粪便有机肥均由中化现代农业有限公司提供。缓释氮肥为树脂包膜缓释尿素,含氮量42%,释放期90 d。生物炭是由水稻秸秆在抽屉式厌氧炭化炉中500 ℃下厌氧热解1 h 制成,其中总碳(C) 452.2 g∙kg−1,总 氮(N) 7.5 g∙kg−1,总 磷(P2O5) 3.5 g∙kg−1,总 钾(K2O) 15.2 g∙kg−1,pH 9.72,密 度 0.23 g∙cm−3。畜牧粪便采用条垛式堆肥,先将85%牛粪与15%秸秆(鲜重)混匀,然后堆置成高1~1.2 m、宽2.5 m、长20 m 的条垛状。每2 d 翻堆一次,使物料持续混匀并保持堆体呈好氧状态,该过程大约为20 d;后停止翻堆,堆体进入后熟阶段(20~30 d),即获得试验中所用的条垛堆肥,含总碳(C) 342.5 g∙kg−1、总氮(N) 15.3 g∙kg−1、总磷(P2O5) 11.7 g∙kg−1、总钾(K2O)12.5 g∙kg−1,pH 为7.58,条堆肥的容重为0.71 g∙cm−3。

1.2 试验设计

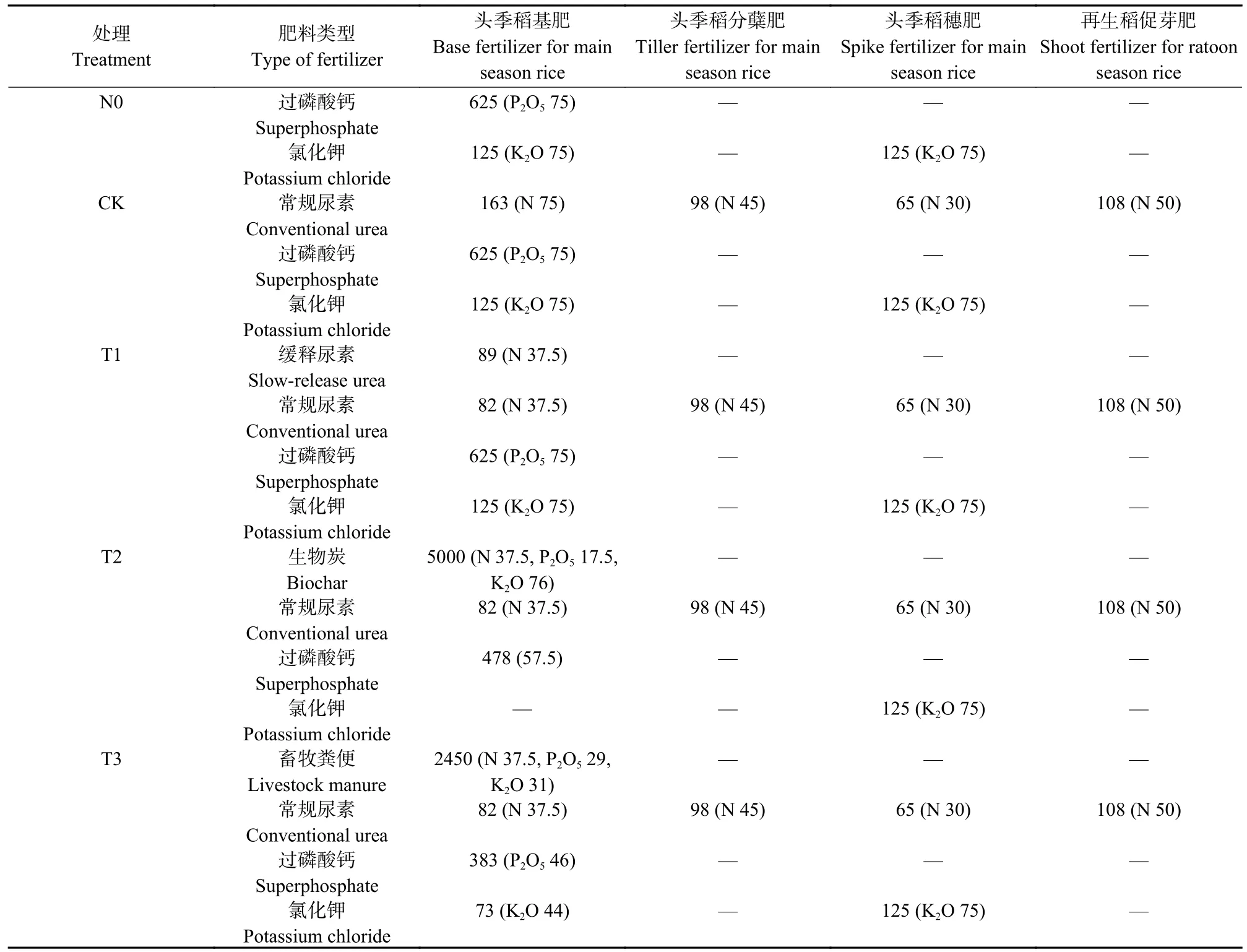

试验于2020 年和2021 年水稻生长季进行,采取单因素试验设计。各试验处理的磷(P2O5)、钾(K2O)养分用量均分别为75 kg∙hm−2和150 kg∙hm−2,除不施氮处理(N0)外的各处理氮(N)施用总量为200 kg∙hm−2,其中基肥N 施用量为75 kg∙hm−2,按化肥与有机肥施用情况分为5 种基肥处理:不施氮肥处理(N0)、基肥N 全部来自常规尿素处理(CK);两种物料配施时,基肥N 由2 种物料各提供一半,分别是缓释尿素与常规尿素(46% N)配施处理(T1),生物炭与常规尿素配施处理(T2),畜牧粪便与常规尿素配施处理(T3)。上述试验材料中,生物炭中N、P2O5、K2O 含量分别为0.75%、0.35%和1.52%,常规尿素与缓释尿素含N 均为46%,畜牧粪便N、P2O5、K2O含量分别为1.53%、1.18%和1.26%。试验中,磷肥全部做基肥施用,钾肥按照基肥∶穗肥=1∶1 施用;追肥N 来自尿素,在头季稻分蘖期、抽穗期和灌浆初期分别施N 45 kg∙hm−2、30 kg∙hm−2和50 kg∙hm−2。T2 和T3 处理中,生物炭和畜牧粪便含有一定N、P2O5和K2O,其用量按需要配施的基肥N 用量确定,相应地P2O5和K2O 不足部分用过磷酸钙(含12%P2O5)和氯化钾(含60% K2O)补充。由于生物炭在土壤中存在时间较长,仅在2020 年施用了生物炭,2021 年在2020 年T2 处理区不再施入生物炭,施肥同CK。具体施肥方式见表1。试验小区为矩形(4 m×12 m),小区之间用覆有薄膜的田埂隔开,以防止串肥。每处理设3 次重复。

表1 2020 年肥料施用方式Table 1 Application method of fertilizer in 2020 kg∙hm−2

水稻于4 月1 日旱育秧,5 月5 日人工移栽至大田,8 月15 日收获头季稻,10 月15 日收获再生稻。株行距为16 cm×30 cm,每穴种植2 株。稻田冬季空闲。水管理参照当地灌溉模式,即一次中期排水(头季稻分蘖末期)和水稻收获前7 d 排水。及时防控病虫草害,避免产量损失。

1.3 样本收集与检测方法

在头季稻分蘖期、抽穗期和再生季稻抽穗期,每个小区使用100 m3的标准切割环收集3 个0~20 cm和3 个20~40 cm 土层的土壤样品,土壤样品在105 ℃下烘干至恒重以确定容重(BD),3 个样品的平均值作为该小区容重[13]。

分别在2020 年和2021 年的头季稻和再生季稻收获后,以及2021 年水稻移栽前,按照5 点取样法在每个小区收集5 个0~20 cm 和5 个20~40 cm 土层的土壤样品,同一土层5 个土壤样品混合成一个土壤样品用于测定土壤有机碳(SOC)和总氮(TN)。按照5 点取样法在每个小区取表层(0~20 cm)土壤样品,其中,在头季稻分蘖期和抽穗期和再生季水稻抽穗期取土样用于测定氨态氮和硝态氮含量,在头季稻分蘖期、拔节期、抽穗期、灌浆期和再生季水稻的拔节期、抽穗期和灌浆期取土样用于测定土壤酸碱度(pH)。参考《土壤农业化学分析方法》进行土壤化学性质分析[14]。pH 使用LD-QX6580土壤氧化还原电位仪现场原位测定。土壤有机质含量采用重铬酸钾氧化-浓硫酸外加热法测定,通过转换系数1.724 计算有机质。土壤总氮含量采用凯氏法消解、AA3 型流动 分析仪测定。2 mol∙L−1KCl 浸提土 壤,用Alliance-Futura Ⅱ连续流动分析仪测定铵态氮和硝态氮。

在头季稻分蘖期、抽穗期、灌浆期和再生季水稻抽穗期、灌浆期,按照5 点取样法在每个小区收集5 个0~20 cm 土层的土壤样品用于测定土壤微生物生物量碳(MBC)、微生物生物量氮(MBN)含量,β-葡萄糖苷酶(BG)和脲酶(UR)活性。土壤微生物生物量测定采用氯仿熏蒸提取法,微生物生物量碳、氮的换算系数分别取0.38 和0.45[15]。土壤BG 活性采用对硝基酚比色法测定,以4-对硝基-β-D-吡喃葡萄糖苷为底物,土壤于37 ℃条件下培养1 h,在410 nm处比色测定[16]。UR 活性采用苯酚钠-次氯酸钠比色法,以尿素为底物,37 ℃培养箱培养2 h,在625 nm处比色测定[16]。

1.4 数据分析

使用SPSS 21.0 分析数据,采用独立样本t检验比较2020 年和2021 年间数据差异,采用方差分析比较不同氮素处理间数据差异,通过新复极差法(Duncan 法)进行多重比较,采用双因素方差分析比较年份和氮素处理的交互作用对数据的影响,两个显著性水平分别设定为P<0.05和P<0.01。用Origin Pro 2018 软件作图。

2 结果与分析

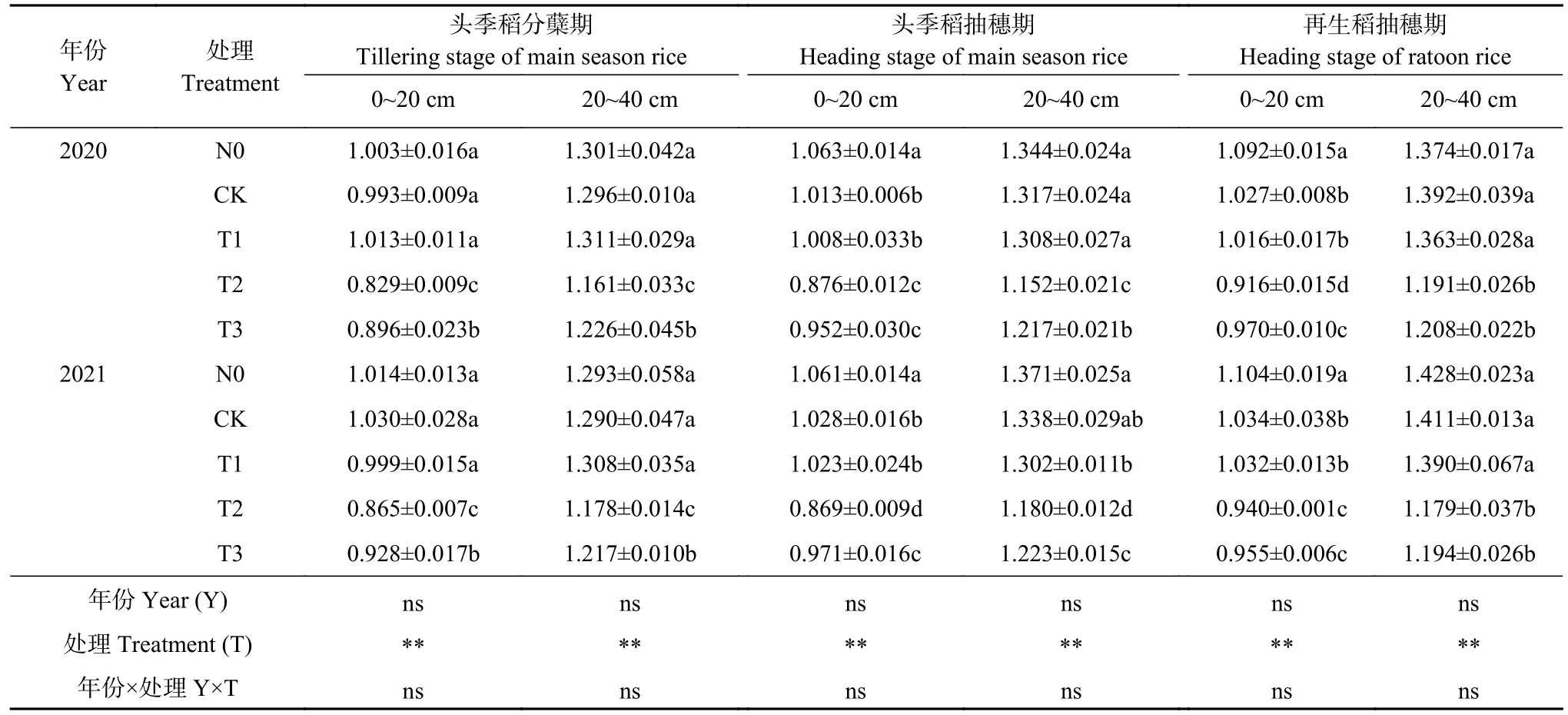

2.1 化肥与有机肥配施对土壤容重的影响

由表2 可知,与N0 相比,CK 和T1 显著降低了头季稻和再生稻抽穗期0~20 cm 土层容重,CK 处理下分别降低3.91%和6.15%,T1 处理下分别降低4.38%和6.71%;T2 和T3 显著降低了3 个时期两个土层的土壤容重,在T2 处理下降低9.82%~17.87%,T3 处理下降低9.48%~14.21%。CK 和T1 处理始终显著高于T2 和T3 处理。在头季稻分蘖期,T2 处理下土壤容重显著低于T3 处理;头季稻抽穗期,T2 处理2021 年0~20 cm 土层、2020 年和2021 年20~40 cm土层容重显著低于T3 处理;再生稻抽穗期,T2 处理2020 年0~20 cm 土层容重显著低于T3 处理。

表2 2020 年和2021 年不同施肥处理下再生稻模式不同生育期土壤不同土层的容重变化Table 2 Variation of soil bulk densities of different layers at different growth stages of ratoon rice system under different fertilization treatments in 2020 and 2021 g∙cm−3

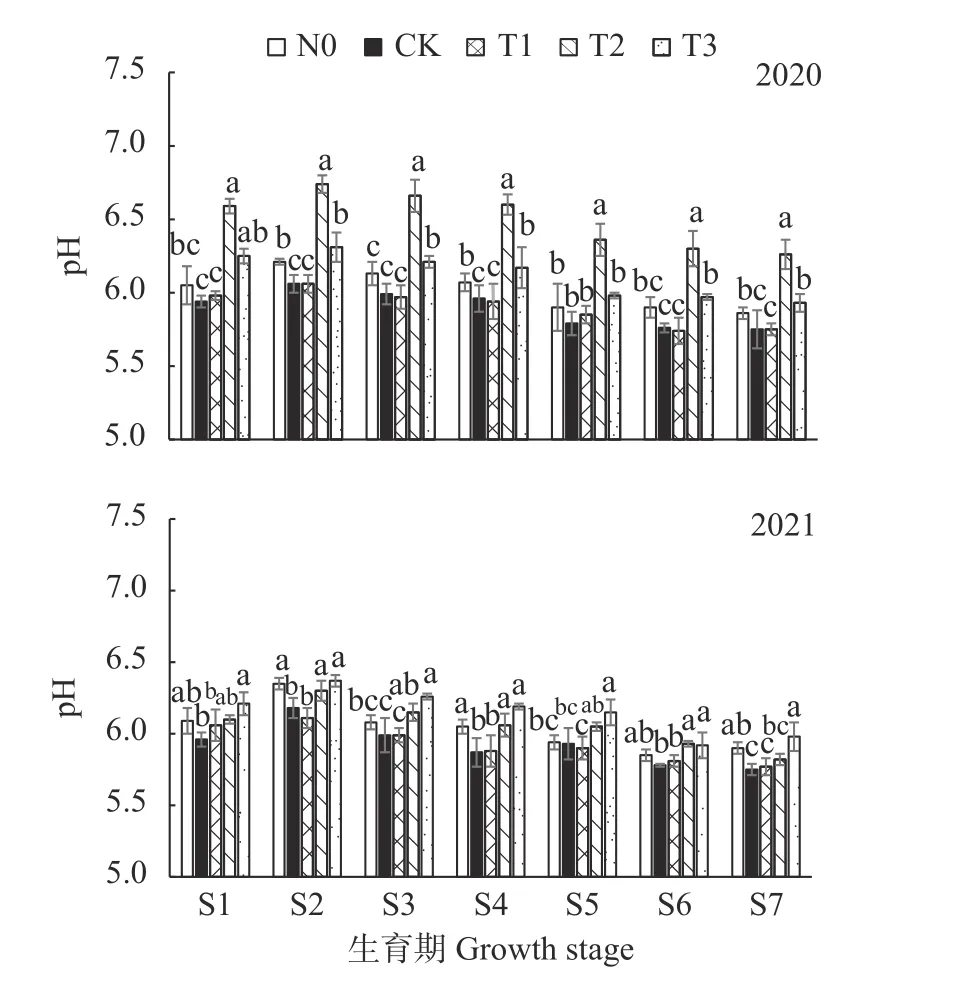

2.2 化肥与有机肥配施对土壤pH 的影响

由图1 可知,随着水稻的生长,各处理土壤pH先增加后降低。平均而言,从水稻移栽至分蘖期和分蘖期至拔节期,pH 分别增加0.29 和0.15,从拔节期至再生稻收获,持续下降0.39。在2020 年,除头季稻分蘖期T2 与T3 间pH 无显著差异外,T2 处理下pH 始终显著高于其他处理。除头季抽穗期T3 处理高于N0 外,T3 与N0 间pH 无显著 差异,且T3 处理下pH 始终显著高于T1 和CK (2020 年再生稻拔节期除外)。N0 处理下pH 始终高于T1 和CK,并在头季稻拔节期和灌浆期以及再生稻灌浆期差异显著。T1 和CK 间pH 差异始终不显著。具体来说,T2 处理下pH 始终最高(6.50),T3 次之(6.12),N0 再次之(6.02),T1 (5.90)和CK (5.89)最低。除T2 外,2021 年其他处理间规律与2020 年一致。在2021 年T2 处理下pH 介于T3 和N0 之间。

图1 2020 年和2021 年不同施肥处理下再生稻模式不同生育期土壤pHFig.1 Soil pH at different growth stages of ratoon rice system under different fertilization treatments in 2020 and 2021

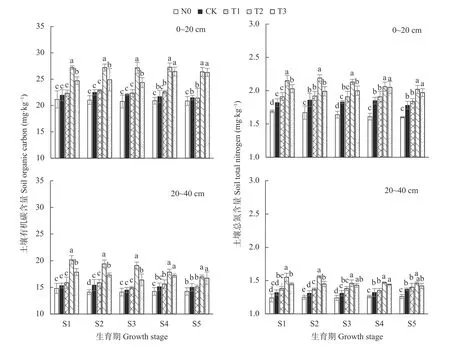

2.3 化肥与有机肥配施对土壤有机碳和土壤总氮含量的影响

由图2 可知,T2 和T3 处理下土壤有机碳含量(SOC)显著高于其他处理,T2 和T3 间SOC 在2021年头季稻和再生稻收获期无显著差异,在2020 年头季稻收获至2021 年水稻移栽前,T2 处理下SOC 高于T3。2020 年再生稻收获期,N0 处理下20~40 cm土层SOC 显著低于CK 和T1;2021 年头季稻收获期,N0 处理下SOC 显著低于T1,其余时期N0、T1 和T2 间SOC 无显著差异。整体而言,0~20 cm 和20~40 cm)>T土层SOC 的大小 顺序均 为T2 (27.04 mg∙kg−1和18.70 mg∙kg−1)>T3 (25.34 mg∙kg−1和17.09 mg∙kg−1)>T1(22.31 mg∙kg−1和15.47 mg∙kg−1)>CK (21.94 mg∙kg−1和15.07 mg∙kg−1)>N0 (20.94 mg∙kg−1和14.30 mg∙kg−1)。

图2 2020 年和2021 年不同施肥处理下再生稻模式不同生育期不同土层有机碳和总氮含量Fig.2 Soil organic carbon and total ntirogne contents in different soil layers at different growth stages of ratoon rice system under different fertilization treatments in 2020 and 2021

0~20 cm 土层,在2020 年头季稻收获至2021 年水稻移栽前,T2 处理总氮含量(TN)显著高于其他处理;2021 年头季稻和再生稻收获期,T2 处理下TN 显著高于除T3 以外的其他处理;2020 年再生稻收获期,T3、CK 和T1 间TN 无显著差异;2021 年头季稻移栽前T3 与T1 间、2020 年再生稻收获期T3 与CK 和T1 间均无显著差异,其他时期T3 处理下TN显著高于CK 和T1 处理;各时期CK 和T1 处理间TN 始终无显著差异,N0 处理下TN 始终显著最低。20~40 cm 土层,各处理间的大小顺序总体与0~20 cm土层一致。整体而言,0~20 cm 土层和20~40 cm 土层TN 的大小顺序为T2 (2.11 mg∙kg−1和1.50 mg∙kg−1)>T3 (2.01 mg∙kg−1和1.44 mg∙kg−1)>T1 (1.90 mg∙kg−1和1.38 mg∙kg−1)>CK (1.83 mg∙kg−1和1.33 mg∙kg−1)>N0(1.64 mg∙kg−1和1.25 mg∙kg−1)。

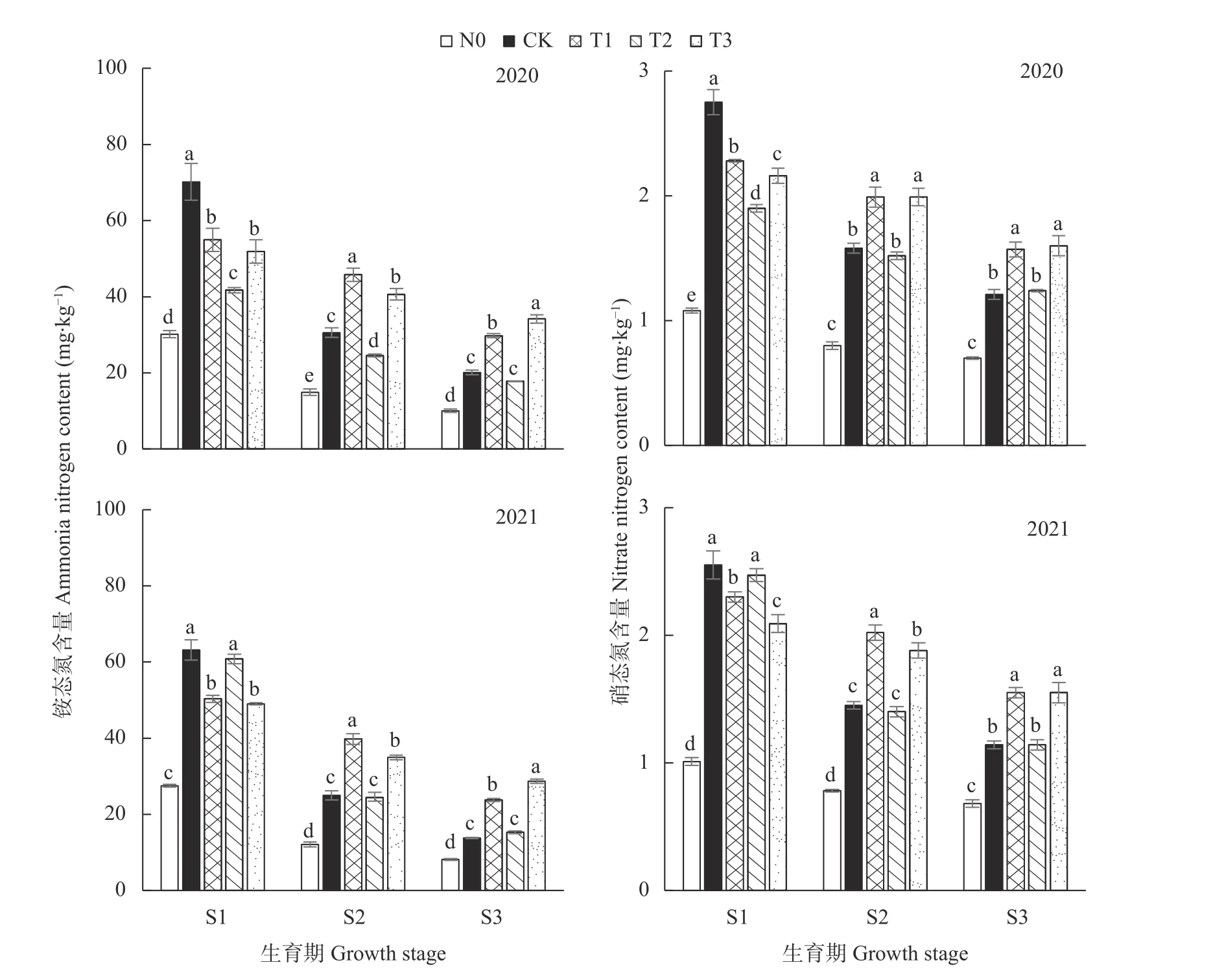

2.4 化肥与有机肥配施对土壤无机氮的影响

由图3 可知,在2020 年头季稻分蘖期,CK 处理下铵态氮和硝态氮含量显著高于其他处理;2020 年T1 和T3 处理铵态氮和硝态氮含量显著高于T2 处理。2021 年头季稻分蘖期T2 处理下铵态氮含量显著高于T1 和T3 处理,硝态氮含量顺序为T2>T1>T3,且各处理间差异显著;N0 处理下各生育期铵态氮和硝态氮含量显著低于其他处理。在头季稻抽穗期,铵态氮和硝态氮含量顺序均为T1>T3>CK≈T2>N0;再生稻抽穗期,铵态氮含量顺序为T3>T1>CK≈T2>N0,硝态氮含量顺序为T3≈T1>T2≈CK>N0。

图3 2020 年和2021 年不同施肥处理下再生稻模式不同生育期土壤无机氮含量Fig.3 Soil inorganic nitrogen contents at different growth stages of ratoon rice system under different fertilization treatments in 2020 and 2021

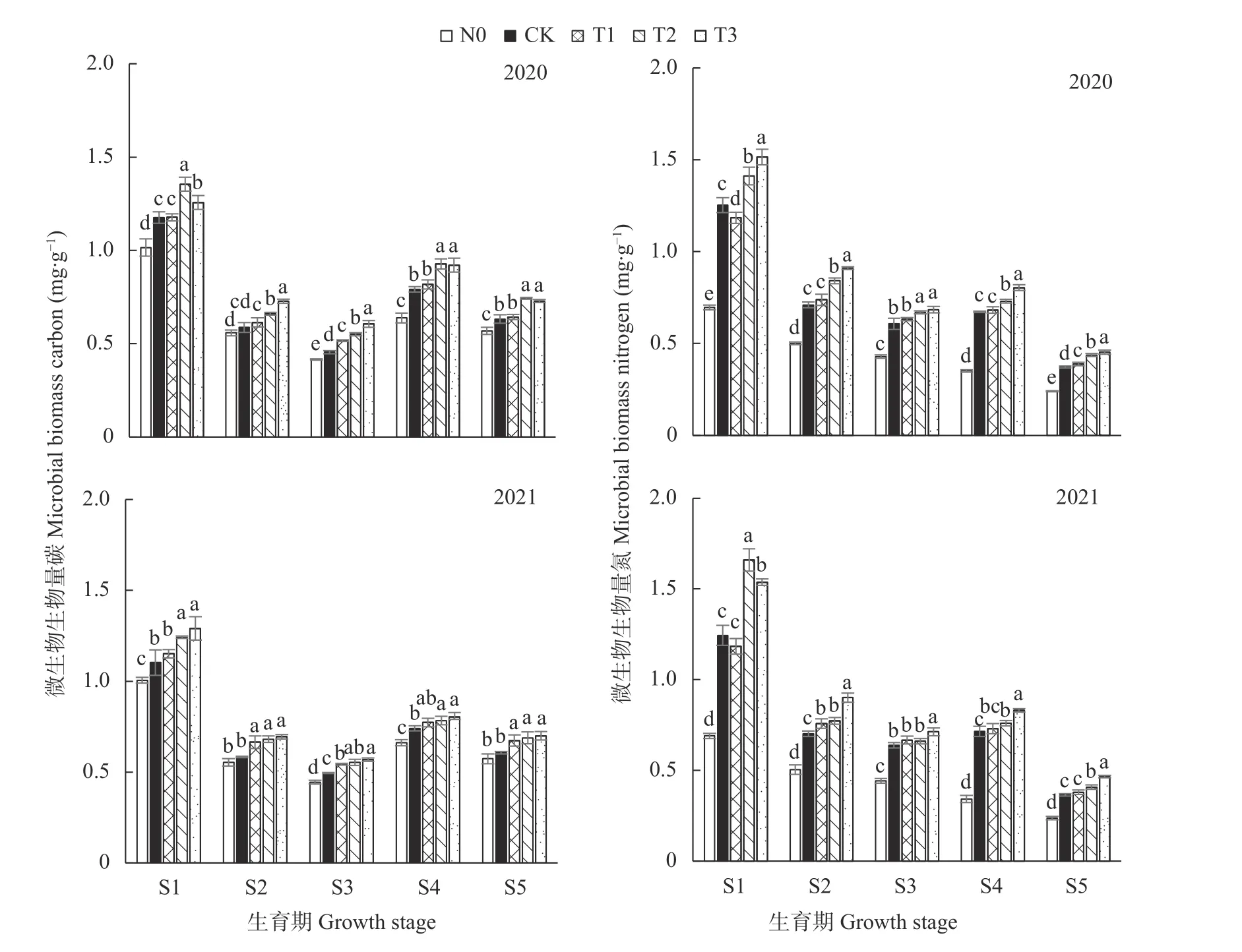

2.5 化肥与有机肥配施对土壤微生物生物量碳和生物量氮的影响

由图4 可知,土壤微生物生物量碳(MBC)和生物量氮(MBN)均随着水稻生育进程变化而变化。头季稻分蘖期至灌浆期,MBC 和MBN 分别平均下降0.66 mg∙g−1和0.62 mg∙g−1;头季稻灌浆期至再生稻抽穗期,MBC 和MBN分别平均增加0.27 mg∙g−1和0.05 mg∙g−1;再生稻抽穗期至再生稻灌浆期,MBC 和MBN 分别平均下降0.13 mg∙g−1和0.29 mg∙g−1。

图4 2020 年和2021 年不同施肥处理下再生稻模式不同生育期土壤微生物生物量含量Fig.4 Soil microbial biomass at different growth stages of ratoon rice system under different fertilization treatments in 2020 and 2021

2020 年,T2 和T3 的MBC 始终显著高于其他处理,N0 的MBC 始终显著低于其他处理(头季稻抽穗期除外)。2020 年头季稻分蘖期,T2 的MBC 显著高于T3,头季稻抽穗期和灌浆期反之,后两个生育期差异不显著。T1 的MBC 在头季稻灌浆期显著高于CK。

2020 年,T2 和T3 的MBN 显著高于其他处理,除头季稻灌浆期外,T3 的MBN 显著高于T2。2021 年,头季稻分蘖期,T2 的MBN 显著高于其他处理;头季稻抽穗期至再生稻灌浆期,T3 的MBN 显著高于其他处理。N0 的MBN 始终显著低于其他处理。

2.6 化肥与有机肥配施对土壤β-葡萄糖苷酶和脲酶活性的影响

由图5 可知,土壤β-葡萄糖苷酶(BG)活性随水稻生育进程变化与微生物生物量基本一致。头季稻分蘖期至灌浆期,BG 活性平均下降8.36 g(pNP)∙g−1(soil)∙h−1,头季稻灌浆期至再生稻抽穗期BG 活性平均增加3.83 g(pNP)∙g−1(soil)∙h−1,再生稻抽穗期至灌浆期,BG活性平均下降2.42 g(pNP)∙g−1(soil)∙h−1。T3 的BG 活性始终最高,N0 的BG 活性始终最低。2020 年,头季稻分蘖期至再生稻抽穗期,T1 和CK 间BG 活性无显著差异;再生稻灌浆期,T1 的BG 活性显著高于CK。2020 年,再生稻抽穗期和灌浆期T2 的BG 活性显著低于CK。2021 年,头季稻分蘖期和再生稻灌浆期,CK、T1 和T2 的BG 活性无显著差异;头季稻抽穗期,T1 的BG 活性显著高于T2;头季稻灌浆期和再生稻抽穗期,T1 的BG 活性显著高于CK 和T2。

N0 处理下土壤脲酶(UR)活性的变化规律与BG活性基本一致。而4 个施氮处理下,头季稻分蘖期至灌浆期UR 活性平均增加3.84 μg(NH4+)∙g−1(soil)∙h−1,

但是头季稻灌浆期至再生稻灌浆期,UR 活性降低0.85μg(NH4+)∙g−1(soil)∙h−1。2020年和2021 年,T2 和T3 的UR 活性显著高于其他处理,其中2020 年头季稻抽穗期至再生稻抽穗期,T2 的UR 活性显著高于T3;2021 年,T3 的UR 活性始终显著高于T2。N0 的UR 活性基本上显著低于其他处理。2020 年和2021年头季稻分蘖期T1 的UR 活性高于CK,随后反之或二者间无显著差异。

3 讨论

3.1 化肥与有机肥配施对土壤容重的影响

土壤容重是衡量土壤结构的重要指标,反映了土壤的通透性[17]。本研究发现,T2 和T3 处理均显著降低了土壤容重,这与之前的结论一致[9,18]。这主要是因为畜牧粪便和生物炭的密度均低于土壤。此外,施用畜牧粪便和生物炭为土壤提供了大量碳源,碳是微生物群落增殖的底物[19],同时碳促进土壤之间的结合,使分散的土壤颗粒形成团聚体[20],微生物和团聚体可以维持土壤良好的结构和稳定性,降低土壤容重[21]。生物炭降低土壤容重的效果优于畜牧粪便,原因可能是生物炭的密度(0.1~0.3 g∙cm−3)比畜牧粪便(0.6~0.8 g∙cm−3)更低和提供的碳源更多有关。然而,在再生稻抽穗期,20~40 cm 处容重在T2 和T3 处理间无显著差异,原因可能是长时间的土壤自然压实增加了深层土壤处的容重,掩盖了生物炭和畜牧粪便降低容重的作用[22]。此外,由于长期淹水,深层土壤处有机质分解缓慢,限制了高碳投入对容重降低的效果[1]。施氮降低了头季稻和再生稻抽穗期0~20 cm 处土壤容重,原因可能是施氮促进了水稻根系发育,以此降低土壤容重[8]。

3.2 化肥与有机肥配施对土壤化学性质的影响

土壤pH 是影响土壤养分有效性的重要指标[23]。土壤pH 随水稻生长进程呈先增加后降低的趋势。据报道,淹水导致酸性土壤pH 增加[24]。原因主要是土壤在淹水条件下,厌氧形成的还原性碳酸铁和碳酸锰呈碱性,增加了土壤pH[25]。此外,淹水稀释了土壤电解质,使更多阳离子进入溶液中,提高了土壤pH[26]。土壤pH 下降的原因主要是,分蘖末期排水以控制无效分蘖和头季稻成熟期排水以便于收获,使土壤短期处于氧化态,降低了pH[27]。此外,随着根系发育,根系分泌的酸性物质增加,使pH 下降[28]。本研究发现,T2 处理提高了土壤pH,这与生物炭自身呈碱性有关。生物炭中含有大量的碳酸盐、结晶碳酸盐和−COO−等阴离子,添加至土壤后可提高土壤pH[29]。T3 处理提升土壤pH 的效果仅次于生物炭,原因可能是畜牧粪便自身的pH 低于生物炭,且施入土壤总量低于生物炭。畜牧粪便通过碱性阳离子和碳酸根离子来中和土壤酸性[30]。

SOC 是体现土壤肥力和碳固存能力的重要指标[31]。本研究中,T2 处理下SOC 始终最高,T3 处理次之,碳投入总量差异是主要原因(在2020 年,施入生物炭的处理投入碳2.26 t∙hm−2,施入畜牧粪便的处理投入碳0.84 t∙hm−2,其他处理无碳投入)。值得注意的是,T3 处理下,2021 年再次投入畜牧粪便后,消除了生物炭和畜牧粪便间SOC 差异。与N0 相比,CK 和T1 处理提高了SOC,原因可能是施氮增加了水稻秸秆和根系的生物量,提高了还田的秸秆和土壤残根中的碳总量[20]。但该现象并未在所有时期和土层处体现,原因可能是施氮一方面增加了还田的碳总量,另一方面促进了秸秆和残根的分解,导致土壤中有机碳被分解而从土壤中流失[18]。

TN、铵态氮和硝态氮含量体现了土壤氮素水平及生物有效性。本研究中,5 个时期的TN 顺序均为T2>T3>T1>CK>N0。氮的释放速率和土壤保留能力可能是主要原因。生物炭和畜牧粪便中的部分氮以有机的形式存在,释放速度比无机氮更慢,因此有机肥处理的土壤中储存的氮更多[18,32]。而与生物炭相比,畜牧粪便中不稳定碳和来源于畜牧排泄物的营养元素更多,比生物炭容易分解,有机氮更容易转化为无机氮而流失[31,33]。同时,生物炭的碳氮比大于畜牧粪便,生物炭分解时可能吸收土壤无机氮维持分解代谢活动,阻碍了无机氮流失到环境[34],同时限制了秸秆分解,进而通过减少热量释放和降低脲酶活性减缓尿素速率,减少氮的损失[35]。此外,生物炭由于其疏松多孔的结构,将氮吸附在植物根际的生物炭孔隙中,减少了氮的浸出和无机氮的流失[9,18]。缓释尿素中氮的释放速率与水稻养分吸收速率更协同一致,减少了氮的流失,同时促进了水稻对氮的吸收,提高了还田的秸秆和残根中氮总量[36]。

与CK 处理相比,T2 处理第1 年降低了铵态氮含量,这与之前的结论一致[37],主要归因于生物炭的高碳氮比提高了土壤对氮的固定作用和高表面积的生物炭对氮的吸附作用[12]。然而,与CK 相比,T2 处理第1 年并未显著降低头季稻抽穗期和再生稻抽穗期硝态氮含量,原因可能是生物炭降低土壤容重,增加土壤透气性,提高了土壤pH,同时,50%基施尿素和追施的尿素为硝化作用提供充足的铵态氮底物,多方面共同促进了硝化作用。此外,生物炭还通过限制反硝化作用增加硝态氮含量[37]。T2 处理第2 年,铵态氮和硝态氮含量与CK 处理间无显著差异,说明生物炭对氮的吸附和固定作用随着时间推移而降低。CK 处理下头季稻分蘖期的铵态氮和硝态氮含量最高,原因主要是常规尿素做基肥和分蘖肥施用,在分蘖期快速释放大量无机氮。随后CK 处理下铵态氮和硝态氮含量低于T1 和T3,原因主要是常规尿素中氮源提前释放。T1 处理下头季稻抽穗期的铵态氮和硝态氮含量高于T3 处理,在再生稻抽穗期反之。原因主要与畜牧粪便中有机氮的释放周期比缓释尿素中树脂包膜缓释氮素长有关。

3.3 化肥与有机肥配施对土壤微生物生物量碳和生物量氮的影响

5 种施肥处理下,MBC 和MBN 随水稻生长进程的动态变化基本一致。在2020 年,头季稻分蘖期MBC 和MBN 最高,原因可能是基肥和分蘖肥的施用以及根系的高渗出率为微生物活动提供了底物[38]。头季稻抽穗期和灌浆期,MBC 和MBN 持续下降,原因可能是土壤中某些元素的缺乏,导致微生物群落增殖存在阈值[39]。此外,分蘖末期晒田以控制无效分蘖,导致土壤从厌氧状态过渡到有氧状态,这对微生物群落,尤其是厌氧微生物群落造成破坏[40]。再生稻抽穗期,MBC 和MBN 增加,原因可能是头季稻秸秆直接覆盖还田,在适宜的温度和水分条件下迅速分解,为微生物增殖和活动提供了底物[41]。随后,由于底物的消耗,MBC 和MBN 在再生稻灌浆期降低。2年间MBC 和MBN 的周年变化一致。

在所有测定的时期,T2 和T3 处理下MBC 始终高于其他处理,这与前人结论一致[42],有机肥为微生物群落增殖提供更多的碳源和其他养分[43]。2020 年头季稻分蘖期T2 处理下的MBC 高于T3,头季稻抽穗期和灌浆期反之。生物炭处理投入的碳含量更多,生物炭中不稳定碳在进入土壤后快速分解[11],使生物炭处理下头季稻分蘖期MBC 高于畜牧粪便。随后生物炭中顽固碳缓慢分解,延缓了有机碳向微生物碳的转化[44],使生物炭处理下头季稻抽穗期和灌浆期MBC 低于畜牧粪便。而2021 年,新一轮的畜牧粪便投入使畜牧粪便处理下的MBC 始终高于生物炭。在头季稻生长中后期,T1 处理下的MBC 显著高于CK,原因可能是缓释尿素促进了根系发育,使水稻根系分泌物更多[10],为微生物提供更多的底物。

T2 和T3 处理始终提高MBN,这与之前的结论一致[6-7,45-47]。生物炭的多孔隙结构和吸附性使氮和营养元素吸附在生物炭表面,创造一个养分密集且通透性高的微环境,为微生物群落增殖提供空间和底物,促进各类微生物增殖[7]。刘杰云等[48]在土壤室内培养试验中发现,生物炭在培养初期提高了MBN,但在后期由于氮素限制,降低了MBN 含量。本研究以及之前的研究,均为生物炭结合无机肥料同时施用,尿素为土壤提供了大量氮源。Huo等[49]对187篇文章进行Meta 分析发现,畜牧粪便增加了土壤38.5%的MBN,主要通过改善土壤团聚体结构,增加速效氮和pH 实现。本研究发现,在2020 年,T3 处理提高MBN 的效果高于T2 处理。原因可能是畜牧粪便通过动物肠道消化处理后,细菌真菌的丰富性和生物多样性高于经高温处理的生物炭[50-51]。在2021 年,头季稻分蘖期T2 处理的MBN 高于T3 处理,原因主要是常规尿素在分蘖期快速分解释放无机氮源,随后生物炭处理下MBN 始终低于畜牧粪便,但高于常规尿素处理,说明生物炭改善土壤的效果在第2 年仍能提高MBN。分蘖期,CK 处理下MBN高于T1,随后反之或无显著差异。这与常规尿素中氮素集中在分蘖期释放、缓释尿素氮素释放滞后有关[10]。

3.4 化肥与有机肥配施对土壤酶活性的影响

BG 的动态变化基本与MBC 和MBN 一致,这与之前的结论一致[52],酶的合成同样需要底物和适宜的土壤环境,此外,微生物对葡萄糖和无机氮的需求调控BG 和UR 的活性[40]。4 种施氮处理下,UR 活性的动态变化主要与氮肥施用时间有关,基肥、分蘖肥和灌浆肥(再生稻促芽肥)施用后在头季稻分蘖期和再生稻抽穗期检测UR 活性,导致大量无机氮释放而限制了UR 活性[53]。

与CK 相比,T2 降低了土壤BG 活性,这与之前部分报道结论一致[6,54-55],但也存在不一致的报道[56]。本研究发现生物炭提高了土壤pH,据报道,pH 从4.5 增加至8.5 时,BG 活性降低[57]。Chen等[6]观察到添加生物炭后,土壤呼吸降低,导致BG 活性下降。Bhattacharjya等[54]认为生物炭的吸附作用改变或阻断了BG 合成底物的结合位点。然而,Ali等[56]发现生物炭与无机肥料结合提高了BG 活性,原因可能是无机肥料为酶合成提供了底物,并促进生物炭分解。本研究同样是生物炭与无机肥料结合做基肥,因此生物炭改变pH 可能是本研究中生物炭降低BG 活性的主要原因。但T2 处理第2 年,BG 活性与常规尿素处理间差异不显著。T3 处理下BG 活性最高,这与前人的结论一致[30,47]。畜牧粪便可以降低土壤容重和增加土壤养分含量,为BG 活性提供良好的土壤环境和养分来源[58];另一方面,畜牧粪便施入和秸秆还田刺激了参与碳水解的BG 的活性,加速土壤有机物的降解[57]。在头季稻分蘖期CK 处理下BG 活性高于T1,而拔节期和抽穗期反之,这与尿素的释放速率有关。

T2 和T3 处理提高了土壤UR 活性,这与之前的结论一致[7,47],有机肥能够增加土壤养分含量、降低土壤容重,多孔隙的土壤也能为微生物的生存提供适宜的载体,促进微生物增殖[38],加速了土壤中碳氮代谢,刺激酶活性的提高[19]。几项土壤培养试验发现,添加生物炭可以提高土壤中多种氮利用酶活性,提高氮转化[59-61]。一关于141 份报道的Meta 分析显示,添加畜牧粪便可提高UR 活性23.5%[62]。本研究中,在2020 年,T2 提高UR 活性的效果高于T3,这与Yang等[12]的结论一致。原因可能是生物炭中有机物分解需要氮,而且生物炭会加速铵态氮的硝化作用,增加了土壤中无机氮的消耗,刺激了UR 活性[37]。T2 处理第2 年,UR 活性介于T3 和CK 之间,说明生物炭施用第2 年仍有提高UR 活性的作用。T1 处理下头季稻分蘖期的UR 活性高于CK,原因可能是大量常规尿素施入土壤后,快速水解释放大量铵态氮,限制了土壤UR 活性[53],随着缓释尿素的分解,缓释尿素处理下UR 活性低于常规尿素。

4 结论

1)生物炭与常规尿素配施处理和畜牧粪便与常规尿素配施处理均降低了土壤容重,其中生物炭效果更佳。

2)生物炭与常规尿素配施处理和畜牧粪便与常规尿素配施处理均提高了土壤pH、SOC 和TN 含量,其中仅第1 年施用生物炭时,生物炭提高土壤pH、SOC 和TN 含量的效果高于畜牧粪便。

3)头季稻分蘖期、抽穗期和再生稻抽穗期土壤的无机氮含量分别以常规尿素处理、缓释尿素与常规尿素配施处理和畜牧粪便与常规尿素配施处理最高。

4)生物炭与常规尿素配施处理和畜牧粪便与常规尿素配施处理下MBC 较高,畜牧粪便与常规尿素配施处理下MBN 最高。

5)畜牧粪便与常规尿素配施处理下β-葡萄糖苷酶活性最高,畜牧粪便与常规尿素配施处理和生物炭与常规尿素配施处理下脲酶活性较高。

综合分析表明,畜牧粪便与常规尿素配施可以降低土壤容重,提高土壤pH、SOC 和TN 含量,延长土壤无机氮的供应,提高土壤微生物量和酶活性,对再生稻模式下土壤肥力维持有积极作用。