教师技术应用反思的现实图景、问题剖析与优化路向

2023-07-23赵云建许明雪左昭管佳

赵云建 许明雪 左昭 管佳

摘要:提高教师的反思意识和水平是其专业发展的重要维度,也是教学高质量发展的核心诉求。在技术深度介入教学特别是推进教育数字化战略的时代境遇中,如何解码教师的技术使用密码,进而刻画教师技术使用反思的图像,并由此探寻提升教师技术使用反思效能的路向,显得尤其关键。该文基于386份一线教师优质技术应用反思文本的分析,试图探究其在技术应用反思时,反思了哪些内容、体现出的技术观是如何的、不同的人口学变量之间的差异是如何的、不同反思维度和教师实际开展的课堂教学的TPACK评分相关性如何。在此基础上,进一步剖析教师在技术应用反思中存在哪些需要改进和提升的问题,进而探索提出教师技术使用反思行为品性和技术使用效能的提升之径,助力教师技术使用真正赋能教学。

關键词:技术应用反思;教学反思;技术创新应用;教学技术观

中图分类号:G434 文献标识码:A

一、背景及问题提出

2023年5月29日习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时的重要讲话指明教育强国建设方向:建设教育强国,基点在基础教育。教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口[1]。2023年6月,教育部办公厅印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》的通知,通知指出“……确保高质量落实课程教学改革要求,深入推进教育数字化,促进信息技术与教育教学深度融合。积极推进人工智能、大数据、第五代移动通信技术(5G)等新技术与教师队伍建设的融合,加快形成新技术助推教师队伍建设的新路径和新模式。充分利用数字化赋能基础教育,推动数字化在拓展教学时空、共享优质资源、优化课程内容与教学过程、优化学生学习方式、精准开展教学评价等方面广泛应用……”[2]。2021年10月,中央网信委印发的《提升全民数字素养与技能行动纲要》指出“针对教育领域强调要‘不断提高教师运用数字技术改进教育教学的意识和能力”。2022年,教育部正式启动教育数字化战略行动,对提升教师数字素养提出了要求。然而我国教师在数字化教学理念、数字化教学创新能力等方面还有所不足,教师数字素养亟待提升[3]。

目前国家从各个层面对于教师的信息技术与教育教学的融合能力、数字素养等方面提出了全方位的要求,教育部部长怀进鹏对于技术提出“应用为王”的要求[4]。培养未来的数字公民,“数字强师”要先行。那么如何提升教师的教育数字化应用能力?除了教育相关机构开展的常规培训加专业的学习,教师自身的反思也必不可少。教师反思是教师有意识地对自我及自身教学进行观察、评价和调节,包括自我反思和教学反思两部分,是教师专业发展的重要路径之一[5]。教师的反思水平决定了一名教师在教学中的自我观察和认识程度。从某种程度上来说,教学反思制约着教师专业发展水平,同样,教师的技术应用反思也影响着教师整体的技术应用选择和行为。

本研究试图通过对参加全国创新课堂观摩活动收集到的部分优质课堂的教师技术应用反思文本进行分析,尝试回答教师在技术应用反思时,反思了哪些内容?不同的人口学变量之间的差异是如何的?不同反思维度和教师实际开展的课堂教学TPACK评分相关性如何?还有哪些需要改进提升的地方等问题,进而对后续如何提升教师的技术应用的反思和实践提供基于数据实证的建议。

二、文献综述

(一)教学反思

教学反思作为教师专业发展的主要内在动力,在教师个人成长发展过程中具有重要意义。教学反思主要包括对教育理念、教学目标、教学过程、学科特点、学生兴趣、学生身心发展规律等内容的反思,并且在整个反思的深度和广度上也能体现出教师一定的教育情怀和信仰。开展教学反思需要做一定的准备,有效反思的前提应具备主动反思的素质、反思的意愿、反思的知识、反思的能力、拥有反思的时间和利于反思的环境。目前对于已有的教学反思研究已经相对越来越丰富,整体上来讲,主要包括教学反思的理论基础、内容和类型、影响因素、反思能力对教学的作用等研究。张学民、申继亮等提出了教学反思的理论基础以及对促进我国中小学教师教学反思的建议[6]。叶国月等对教师反思能力培养做了基本研究,提出教学反思的内容和如何培养教师教学反思能力的路径[7]。张婉莉借助合作学习的形式来看教学反思在自我反思和教学反思之间的相关性,从实践角度来开展实证分析,以发现教学反思如何提升合作学习开展的成效[8]。彭华茂等研究了小学教师的反思类型和影响因素,基于对27名教师的反思日记开展了相关分析[9]。刘世斌对教学反思的主要内容和具体的呈现形式做了较为全面的梳理[10]。赵倩在其研究中通过对数学学科的教学反思及案例研究总结了反思认识、内容和方法,通过案例研究来进一步发现影响因素,发现教学反思的意识与教学反思在教学实践中的应用是数学教师成为“发展型”教师的必由途径[11]。国外研究者对于教学反思的研究主要聚焦在教学反思的内涵与路径、现状、能力提升策略与评价框架,对教学反思的影响因素及提升策略的研究较多,比如在相关研究中发现性别和经验以及情绪是影响教学反思成效的重要因素[12]。

(二)技术应用在教学中的反思

技术应用反思主要指教师反思在课堂教学中使用的技术工具、资源、效果、利用技术设计开展的教学创新以及教师背后的技术认知观念等。有学者指出“教师的技术运用不仅是一个资源、环境或文化的问题,更是一个挑战核心价值观的教师信念问题”[13],这种说法有些夸大其词,但是也体现了教师的技术观念在其行为背后的重要影响。在当前实施教育数字化战略的大背景下,教师要全面并深刻地认识技术对于课堂教学的影响,同时要具备基本的技术知识技能和技术应用观念和意识,来恰当地借助技术提升课堂成效,同时又在自身的数字素养培养和实践过程中,传递给学生正确的技术观,帮助学生能正确地利用技术开展学习。已有研究者开展了基于技术应用和相关活动围绕特定学科教学反思的实践研究,如王英结合自身参与信息化教学大赛的活动开展了特定课程的反思,具有鲜明的个性化特色,也反应了相关研究者和实践者的反思水平和层次[14]。贾宇就信息技术环境下如何进行反思性教学应用进行了一定的探索分析,分析了其必要性和信息技术环境下应用教学反思的建议[15]。秦立娟基于初中信息技术课堂开展了教学反思的个案实践分析,指出教学反思能够帮助教师发现自身课堂中存在的问题,并对这些问题加以改进[16]。王帅对教师如何成为技术熟练者的影响因素和应对策略做了深入研究,指出了当下对于教师技术应用存在的问题,为教师如何应用以及如何成为一个熟练者提供了方向[17]。Halal反思了学生在课堂上自发(非计划使用)使用智能手机的行为,解决了以下三个问题:教师如何将智能手机融入课堂;他们如何知道学生使用手机的方式与他们的学习有关并增强了他们的学习;适用范围和限制是什么[18]。

(三)借助技术来支撑教学反思

技术既可以成为反思的对象,也可以是一种反思工具,这取决于使用者的方式和意图。有研究者开展了如何使用技术支撑教师们更好地开展教学反思,并且过程性记录反思过程的研究,如金涛提出了思维可视化技术支持下的教师反思性思维影响因素模型,来分析技术如何支持教师开展反思。苏桂霞从一线教师的经验出发,对技术支撑具体学科的反思做了研究,也体现了一线教师对于反思自身的学习[19]。Rancor-Passkey等人通过汇集16名教师进行每周视频会议并利用回放反思教师合作互动体验,认为教师候选人能够通过虚拟交流培养反思教学实践的能力[20]。

综上可以看出,對于教学反思的研究,截止到目前主要聚焦在反思理论、内容、类型、模式、影响因素以及和学科相关的经验层面。对于教师在课堂上技术应用的教学反思,主要是以个体零散出现的研究,整体上该类研究比较少,缺少从技术应用这一视角专门的教师反思研究,对于技术在教学中的应用,已有的研究更多从课堂行为、调查和访谈等方式来开展。杨帆在其中的教学反思研究中通过对301名中小学教师开展了历时一年的追踪调查,发现教师课堂行为会随着反思的开展得到显著改善,并且这一影响是持续性的[21]。通过相关的间接研究可以推断技术应用反思也会在一定程度上持续影响教师的课堂教学行为以及教师的技术应用行为,那么教师的技术应用反思现状是如何的,技术应用背后的教师的技术观念是如何,该如何提升教师的技术应用反思进而优化课堂教学行为是值得深入去关注的问题。

三、研究设计

(一)研究对象

本研究使用的数据来自观摩活动中的优秀获奖课例视频及其教师自主反思文本数据,为保障研究样本代表性和典型性,对不同层次的优质课例和文本均衡分布,样本涵盖全国各地参与观摩活动的对象。结合数据的完整性,最终得到有效样本386个,相关样本信息如表1所示,覆盖了幼儿园、小学、初中和高中各个年段典型学科,教师平均教龄为11.17±7.69年,中高级职称占据26.4%。

(二)研究工具

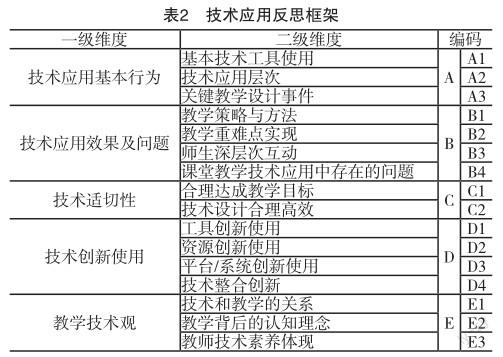

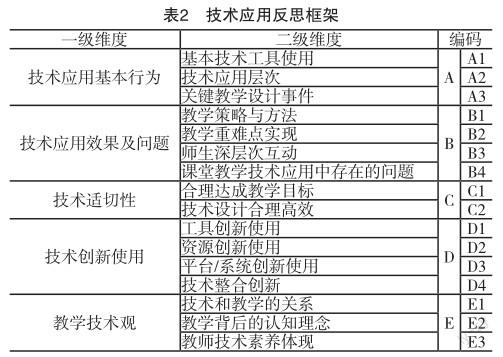

教师的反思发生于教学实践过程当中,是其对自身开展的教育行动及其过程的个性化思考[22]。在本研究中结合雷里克和费尔德曼对反思类型的划分[23],将技术应用反思界定在价值反思和内容反思两大模块上,其中价值反思包括伦理和观念反思,属于更高层次的深度反思,内容反思主要聚焦具体的应用行为,结合前人已有的对于信息化支持的课堂行为分析中对于技术行为的不同维度的研究,进行提炼总结,最后联系教学反思表的内容框架,设计了技术应用反思框架,并邀请2位该领域的专家咨询修改,最终确定该框架,并依据该框架对教师的反思文本进行编码。框架共5个一级维度,16个二级维度。一级维度中A技术应用基本行为包含基本技术工具使用、技术应用层次、关键教学设计事件三个二级维度,B技术应用效果及问题包含教学策略与方法、教学重难点实现、师生深层次互动、课堂教学技术应用中存在的问题四个二级维度,C技术适切性包含合理达成教学目标、技术设计合理高效两个二级维度,D技术创新使用包含工具创新使用、资源创新使用、平台/系统创新使用、技术整合创新四个二级维度,E教学技术观包含技术和教学的关系、教学背后的认知理念、教师技术素养体现三个二级维度,本研究的分析维度如表2所示。其中A技术应用基本行为中的技术应用层次(A2)根据教师在反思中体现的技术应用层次编码为初级、中级、高级三个层次,其余均根据对二级维度的具体行为描述并结合教师反思中有无该维度的行为体现进行编码,有则编码为1,无则编码为0。

(三)数据分析

本研究首先由两位研究者根据反思编码框架对教师反思进行编码,对于编码不确定的内容进行互相协商和确认,以确保内容编码的一致性,根据编码结果予以专门的培训,最终有五位研究者共同编码,再采用SPSS22.0进行数据分析,对教师技术应用反思的整体情况进行描述性统计,初步了解教师技术应用反思情况的特征。接着,使用卡方检验分析教师技术应用反思二级维度分类的人口学差异。最后,结合两位专家对每个老师的典型技术整合课例进行观摩并进行TPACK各维度的打分数据,采用相关分析进一步探索教师技术应用反思与课堂教学TPACK评分之间的关系。

四、教师技术应用的反思分析

(一)教师对技术应用反思的整体现状

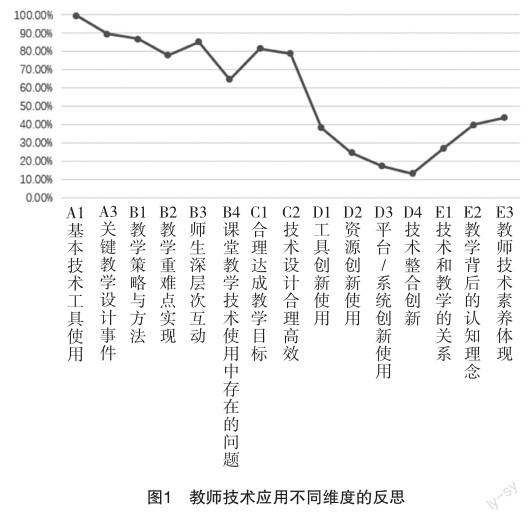

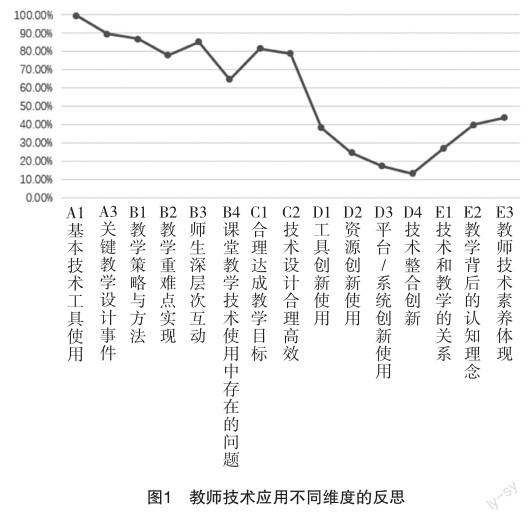

统计教师技术应用反思各一级维度得分占各维度总分比例,可知A技术应用基本行为反思占比为65.88%,B技术应用效果及问题反思占比为78.63%,C技术适切性反思占比为80.1%,表明教师主要对技术应用效果及问题和技术的适切性进行反思,其次对技术应用基本行为的反思也较多。而D技术创新使用和E教学技术观的反思占比分别为23.4%和36.8%,均低于40%,可知教师在在技术的创新使用方面反思和关注较少,在反思中教师体现的教学技术观较弱。

将每个二级维度中“有反思”占“有反思”和“无反思”两类反思总数的百分比绘制成图1所示,可知教师对A技术应用基本行为、B技术应用效果及问题、C技术适切性三个维度反思程度较高,其二级维度“有反思”所占百分比均高于60%,其中B4课堂教学技术应用中存在的问题的“有反思”占比相较而言稍低些,为64.8%,其他维度均占70%以上。而教师对D技术创新使用、E教学技术观的反思程度较低,其二级维度“有反思”所占百分比均低于50%,其中D4技术整合创新最低,占13.2%, E3教师技术素养体现相较而言稍高些,占43.8%。

进一步分析教师技术应用反思中二级维度A2技术应用层次中初级、中级、高级三个层次所占百分比可知,在二级维度A2技术应用层次中,教师反思体现的技术应用层次主要集中在中级应用层次,占48.7%,初级应用层次也较多,占38.6%,但反思的高级应用层次较少,占12.7%。

(二)教师技术应用反思的差异分析

使用卡方检验来分析教师对基本技术工具使用(A1)、技术应用层次(A2)和关键教学设计事件(A3)的反思差异,由表3可知,教师有无对基本技术工具使用(A1)的反思两种频数分布没有显著人口学差异。90%以上教师都有对基本技术工具使用进行反思,说明教师普遍能够反思基本技术工具的使用。而教师技术应用层次(A2)的反思主要集中在中级应用层次,比率接近一半,其次为初级应用层次,而高级应用层次的反思较少,但三类技术应用层次的频数分布没有显著差异。教师有无对关键教学设计事件(A3)的反思两种频数分布没有显著人口学差异,80%以上教师都有反思技术应用解决教学重难点、核心关键问题等教学设计事件。

对教学策略与方法(B1)、教学重难点实现(B2)、师生深层次互动(B3)和课堂教学技术应用中存在的问题(B4)的反思差异进行分析,由下页表4可知,教师有无对教学策略与方法(B1)进行反思两种频数分布没有显著性差异,80%以上教师都有对技术应用的策略、方法的设计与效果进行反思。教师有无反思教学重难点实现(B2)的两种分布特征在性别和学段之间均有显著差异,具体而言,男教师、初中教师更倾向于反思技術应用促成教学重难点的实现,女教师、高中教师反思技术应用促成教学重难点实现相较而言较少。但教师有无对师生深层次互动(B3)进行反思两种频数分布没有显著差异,80%以上教师都有反思技术在促进师生/生生互动行为上发挥的作用。教师有无对课堂教学技术应用中存在的问题(B4)进行反思的两种频数分布也没有显著差异,约三分之二的教师会反思在课堂教学中的技术应用过程还有哪些问题没有解决或者可以更好地设计。

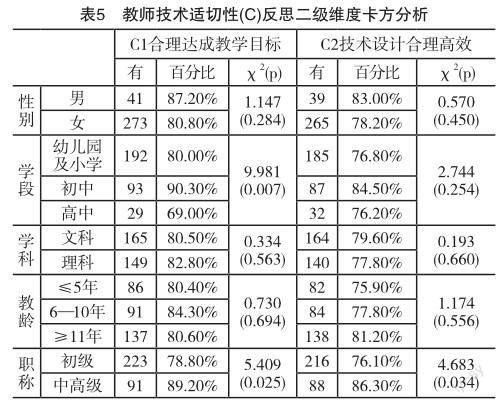

对教师合理达成教学目标(C1)和技术设计合理高效(C2)的反思差异进行卡方分析,由下页表5可知,教师有无反思合理达成教学目标(C1)的两种分布特征在学段和职称之间均有显著差异,具体而言,初中教师、中高级职称教师更倾向于反思技术应用如何恰当地帮助教师达成教学目标,高中教师、初级职称教师对技术应用合理达成教学目标的反思相较而言较少。而教师有无反思技术设计合理高效(C2)的两种分布特征在职称上具有显著差异,中高级教师比初级教师更注重反思技术应用是否有效、是否提高了教学效率。

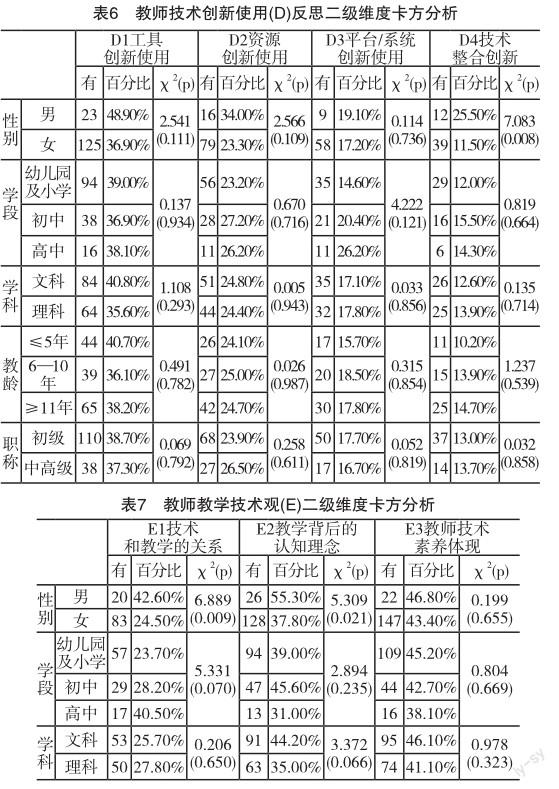

对教师工具创新使用(D1)、资源创新使用(D2)、平台/系统创新使用(D3)、技术整合创新(D4)的反思差异进行进一步卡方分析,由表6可知,教师有无对工具创新使用(D1)进行反思两种频数分布没有显著差异,近60%的教师无反思工具使用的创新性。教师有无对资源创新使用(D2)进行反思两种频数分布没有显著人口学差异,只有不到30%的教师在反思中认识到资源的选择和利用的创新性。而教师有无对平台/系统创新使用(D3)进行反思两种频数分布也没有显著差异,近80%的教师无反思平台/系统的创新使用,说明很少教师反思如何恰当地选择教学平台或者系统更好地融合教学实现。而教师有无技术整合创新(D4)的两种反思行为的分布特征在性别之间具有显著差异,男教师比女教师更能在反思中认识到技术整合使用的创新性。

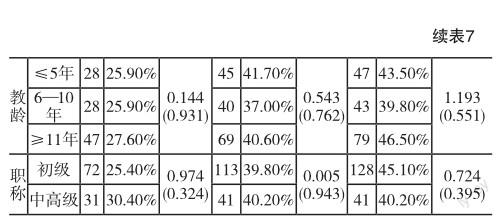

对教师技术和教学的关系(E1)、教学背后的认知理念(E2)和教师技术素养体现(E3)的反思差异进行分析,由表7可知,教师有无反思技术和教学的关系(E1)的两种分布特征在性别上有显著差异,男教师比女教师更能够反思并认识到技术和教学的关系和角色。教师有无反思教学背后的认知理念(E2)的两种反思行为的分布特征在性别上存在显著差异,相较于女教师,男教师更能在各个环节反思个体的技术应用及效果认知观念。而教师的反思有无技术素养体现(E3)两种频数分布没有显著差异,说明人口学变量对教师反思的技术素养体现无显著影响。

(三)教师技术应用反思和TPACK的关系分析

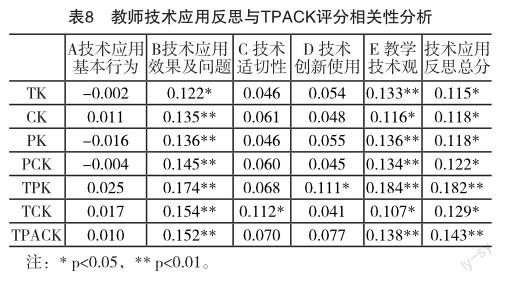

为了进一步验证教师的反思维度的分析结果,结合课例视频中教师真实的课堂表现,研究对教师技术应用反思各维度及总分与教师课堂教学TPACK评分又进行了相关性分析,由表8可知,教师反思的技术应用效果及问题、教学技术观两个维度以及技术应用反思总分与TK、CK、PK、PCK、TPK、TCK和TPACK各要素评分均呈显著正相关,教师反思的技术适切性与TCK评分呈显著正相关,技术创新使用的反思与TPK评分呈显著正相关,结果表明教师越注重技术应用效果及问题的反思,技术反思越深入,则有更清晰的教学技术观,在教学中教师TPACK各要素评分就越高。教师越能反思技术应用的适切性,教师在教学中就越能在学科内容知识上整合技术。教师对技术创新使用的反思越强,在教学中就越能体现整合技术的教学法知识。

五、问题与讨论

(一)教师技术应用反思多停留在应用行为和效果层面,深度不足

分析结果显示,教师的技术应用反思主要集中技术应用基本行为、技术应用效果及问题和技术适切性三个方面,教师更关注如何应用技术工具,使用一定的教学策略和方法,从而设计关键教学事件,来实现教学重难点以及师生深层次互动,并不断反思技术应用存在的问题,使技术设计更合理高效并达成教学目标。而中小学教师对于深度的技术创新使用和教学技术观的反思较少,对于创新使用工具、资源、平台或系统的意识较弱,很少教师思考技术整合使用的创新性,且很少教师能够清晰地认识到技术和教学的关系以及教学背后的认知理念,这和吴砥等对教师数字素养的调查结论一致[24]。对于教师技术素养体现维度,即通观所有环节和教学反思深度,反思是否体现出教师具备一定的技术素养,有体现的教师占比为43.8%,低于总数的50%,说明教师反思的整体技术素养不高。对技术应用缺乏深度反思,可能会影响教学实践效果,因此要促进教师理解技术与教学的关系,深化教师技术应用的创新意识。

(二)教师技术应用反思具有一定人口学层面的差异

数据分析显示,教师对技术应用的反思水平因性别、学段、职称的不同有明显变化。研究发现:在学段方面,初中教师的技术应用反思能力最高、高中教师的技术应用反思能力最低、幼儿园和小学教师的技术应用反思能力居中,主要体现在技术应用效果(B)及问题和技术应用适切性(C)两方面,其中在技术应用效果方面以教学重难点实现(B2)差异最为明显,在技术适切性方面以合理达成教学目标(C1)差异最为显著,这表明初中教师更加注重课堂教学中技术应用效果,并反思如何将技术应用与教学重难点、教学目标的达成和实现更有效的结合。在性别方面,男教师的技术应用反思能力高于女教师的技术应用反思能力,这种表现在五个维度均有整体或部分的体现,如在技术应用基本行为(A)、技术适切性(C)、教学重难点实现(B2)、技术整合创新(D4)和技术和教学的关系(E1)方面,这表明男教师无论在技术应用的行为、技术应用的效果以及技术应用意识的反思上均强于女教师。在职称上,中高级教师的技术应用反思能力高于初级教师的反思水平能力,这种显著性的差异仅体现在技术适切性(C)方面的反思上,其中合理达成教学目标(C1)和技术设计合理高效(C2)方面体现最为明显,这表明相比使用技术而言,高级教师更加关注技术的使用是否合理、恰当。

(三)教师技术应用反思水平与课堂教学TPACK评分相关性显著

相关性分析结果表明,教师反思的技术应用效果及问题、教学技术观两个维度以及技术应用反思总分与TK、CK、PK、PCK、TPK、TCK和TPACK各要素评分均有显著正相关关系,教师反思的技术适切性与TCK评分呈显著正相关,技术创新使用的反思与TPK评分呈显著正相关。结果表明教师在反思中越关注技术应用效果和适切性,技术创新使用的反思越强,越能够在反思中体现技术素养,往往更能将技术有效地整合到课堂教学中,此外,研究还发现教师对技术应用的适切性反思主要体现在技术与教学内容的有效结合上,而教师对技术的创新性使用则主要表现在技术与教学法的深入融合上。因此,需要注重对教师技术认知的培养,使教师整体上理解技术与教学的关系,多维度深入反思课堂教学的技术应用,并将反思切实转化为行动。

六、优化建议

(一)着眼技术应用行为,有的放矢提高应用水平

教师对技术应用的深度反思能让其明晰在教与学中如何更有效地使用技术。研究发现教师对技术应用的反思和应用水平大多处于初级和中级应用层次,如拖拽、播放、呈现以及以问题解决为导向的工具使用等,高级应用层次如体现教学创新和教学艺术性的技术应用很少。在进一步推进技术融合课堂教学的过程中,学校和教育相关部门不仅应该为教师提供相应的环境、资源与政策的支持,还应组织教师培训,开设技术整合课程和教学研讨,针对教师对技术的了解程度和应用层次,为不同学段、不同层级的教师制定不同的培训计划。对技术应用能力较弱的教师而言,需要在培训中巩固和加强技术的适切性选择与有效使用能力,并加强技术与学科内容融合能力;对技术应用能力较强的教师而言,需加强技术应用反思以及提升技术与教学整合能力,实现技术整合创新。

(二)正确把握技术迭代规律,持续推进应用能力提升

随着信息技术的发展,信息化教学载体和应用种类不断更新换代,功能也在不断完善,教师也需不断认识了解新技术的功能,进而有目的地进行设计并用于教学,达到与教育教学深度融合的目的。教师需加深对不同信息技术的认识,了解前沿技术,正确看待新旧技术和工具,以功能有用性为导向,不是为了用新技术而用新技术,才能更有效地掌握选择和使用技术的策略,融入关键教学的设计,不断反思技术应用效果和问题,从而合理达成教学目标。学校及教育相关部门也应为教师提供相关培训和相应的技术环境,促进教师理解和使用相关技术,培养正确的教学技术观,帮助提升教师的技术管理能力,以及完善教师技术相关的专业知识和能力结构,探索更有效、更有针对性地解决技术融合教学实践问题的方法,创新技术应用,持续推进教师技术应用能力提升,从而真正实现新技术赋能新教学的目标。

(三)强化技术观念引领,自觉唤起应用理念更新

教师的技术观念直接影响着其技术使用行为。随着技术的不断更新和发展,教师也应及时转变教学观念,确立与技俱进、与术同频的技术应用观。现实中,很多教师并不能清晰地认识技术和教学的关系,且在技术应用认知上存在惰性,使得技术在应用于现实教学时陷入万能论和无用论的拉扯中,这大大遮蔽了技术对教学应有价值的彰显和实现。因此,教师应该深入理解教育数字化发展的战略意义,积极主动学习、体验新技术,激活并释放技术在教与学中的作用,充分地认识不同技术的应用情境和优劣并恰当融入课堂教学。此外,在專业成长过程中,教师没有必要放弃旧的认知而选择新的观念,而是扩展他们的认知观念,完善他们的组织和连贯性。学校也应鼓励教师在教学中恰当使用信息技术,促进教师对技术的态度和观念的转变,组织培训和建立激励机制,提升教师自觉转变技术观念并进行技术反思的能动性,加强教师解决技术应用问题的能力以及发展创新设计思维。最终,在教师技术应用观念的唤醒和反思意识的自觉中,促成教师合宜的技术观形成和发展,由此真正塑造技术观念引领下的教学新生态。

(四)观照技术使用差异,不断彰显应用的内在价值

本研究结果显示,不同学段、性别和职称的教师在技术应用的反思的各个不同的维度都存在整体或局部的差异性现象。这些差异性的技术应用反思能力和水平是个体教师教学改进的基点。造成教师的技术应用反思存在差异性的原因在于教师个体的技术应用知识、能力和理念具有不平衡性和差异性,而教师的不平衡的、差异化的技术应用知识、能力和理念最终会体现在教师的实践教学上,从而造成课堂教学的技术应用状况的不平衡性和差异性。观念和实践有时能够发挥相辅相成的作用,当老师在实践中遇到技术融合的困难时,可能会放弃使用技术,但是如果在实践中体验到了技术带来的成就感,反而会改变教师自身对技术的观念,从而进一步推进该类行为。不平衡的和差异的课堂教学技术应用状况成为不同教师展开进一步学习、反思的重要起点和资源,而这样的学习和反思实际上是在促成教师基于技术和个体差异的不断专业发展,这是技术之于教师个体的内在价值彰显。当然,如何正确把脉并认识这一起点,如何利用并发挥好这种资源对于教师技术素养提升乃至专业发展的深远价值,这恐怕是技术时代教师教育研究的重要议题。

参考文献:

[1] 央视网.习近平在中共中央政治局第五次集体学习时强调 加快建设教育强国 为中华民族伟大复兴提供有力支撑[DB/OL].https:// politics.gmw.cn/202305/29/content_36594918.htm,2023-06-05.

[2] 教材厅函[2023]3号,教育部办公厅关于印发基础教育课程教学改革深化行动方案的通知[Z].

[3][24] 吴砥,陈敏.教师数字素养:教育数字化转型背景下的教师发展重点[J].中国信息技术教育,2023,(5):4-7.

[4] 教育部.教育部举行党组理论学习中心组集体学习暨教育信息化首场辅导报告会[DB/OL].http://www.moe.gov.cn/jyb_zzjg/huodong/202202/ t20220221_600942.html,2023-03-16.

[5][8] 张婉莉.从教师反思透视合作学习的教师专业发展路径[J].教育研究与实验,2015,(5):89-96.

[6] 张学民,申继亮等.中小学教师教学反思对教学能力的促进[J].外国教育研究,2009,(9):7-11.

[7] 叶国月,何祥海.“国培计划”背景下中小学教师教学反思能力培养研究[J].考试周刊,2016,(54),170.

[9] 彭华茂,申继亮等.关于小学教师反思类型及其影响因素的研究[DB/OL].https://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTALZGXG200111001130.htm,2023-03-02.

[10] 刘世斌.中小学教师教学反思的主要内容与呈现方式[J].数学教学研究,2015,(9):43-45.

[11] 赵倩.数学教学反思的现状调查与教学案例研究—以昆明市第八中学、五华区文林小学为例[D].昆明:云南师范大学,2016.

[12] 金涛.教师如何应用技术开展反思?——论思维可视化技术支持下的反思性思维影响因素模型[J].远程教育杂志,2020,(2):99-112.

[13][17] 王帅.教师成为技术熟练者的影响因素及应对策略研究[J].中国电化教育,2014,(8):111-117.

[14] 王英.信息化技术在教学中的应用——参加信息化教学大赛的反思[J].智库时代,2018,(36):172+176.

[15] 贾宇.信息技术环境下的反思性教学应用分析[J].华夏教师,2020,(5):91-92.

[16] 秦立娟.基于教学反思的初中信息技术课堂教学高效性实践研究[A].华教创新(北京)文化传媒有限公司.2022教育教学现代化精准管理高峰论坛论文集(初中教育篇)[C].北京:中国环球文化出版社,345-350.

[18] Halal,M.Using Mobile Technology in the Classroom:A Reflection Based on Teaching Experience in UAE [J].Tech Trends,2017,61(3):218-222.

[19] 苏桂霞.整合技术在小学语文教师教学反思中的应用[J].西部素质教育,2022,8(22):134-137.

[20] Rancor‐Passkey,B.,Childlike,S.M.,& Leninist,C.A.Virtual exchanges in language teacher education:Facilitating reflection on teaching practice through the use of video [DB/OL].https://doi.org/10.1002/ tesj.580,2023-05-25.

[21][22][23] 王帆.反思会持续改善教师的课堂行为吗?——基于对不同教学理念教师的追踪调查[J].华东师范大学学报(教育科学版),2022,(10):17-28.

作者简介:

赵云建:编辑,硕士,研究方向为技术支持下的教师专业发展。

许明雪:在读硕士,研究方向为技术支持下的教師专业发展。

左昭 :在读硕士,研究方向为 技术支持下的教育公共服务创新。

管佳:副研究员,硕士,研究方向为教育信息化、教育管理。

The Reality, Problem Analysis, and Optimization Direction of Teachers Reflection on Technology Application

—Empirical Analysis Based on Text for Teaching Reflection

Zhao Yunjian1, Xu Mingxue2, Zuo Zhao2, Guan Jia1

(1.Center for Education Technology and Resource Development, Ministry of Education, P, R, China, Beijing 100031; 2.Facuty of education technology, Beijing Normal University, Beijing 100875)

Abstract: Improving teachers reflective awareness and level is an important dimension of their professional development, and also a core demand for high-quality development of teaching. In the era when technology is deeply involved in teaching, especially in the digital transformation of education, it is especially crucial to decode teachers passwords for technology use, and then carve a picture of teachers reflection on technology use, and thus explore the way to enhance the effectiveness of teachers reflection on technology use. Based on the analysis of 386 texts of frontline teachers reflections on the use of high-quality technology, this paper attempts to explore what they reflect on, how their views on technology are reflected, how different demographic variables differ from each other, and how different reflection dimensions correlate with the TPACK scores of the actual classroom teaching conducted by teachers, when reflecting on technology application. On this basis, we further analyze what problems exist in teachers reflection on technology application that need to be improved and enhanced, and then explore and propose ways to improve the character of teachers reflective behavior and the effectiveness of technology use, so as to help teachers technology application truly empower the transformation and upgrading of teaching.

Keywords: technology application reflection; teaching reflection; technological innovation application; teaching technology view

責任编辑:李雅瑄