国内数字乡村研究的热点主题和前沿趋势

——基于CiteSpace 的文献计量学分析

2023-07-18朱路平

朱路平

(河海大学公共管理学院,南京 211100)

自党的十九大报告中提出乡村振兴战略,学界围绕乡村振兴开展了广泛的研究,数字乡村正是由此逐渐走进学者的研究视野。 2019 年5 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《数字乡村发展战略纲要》,明确提出将数字乡村作为乡村振兴的战略方向[ 1]。 2020 年以来,我国数字乡村建设加快推进,国务院制定了《数字农业农村发展规划(2019—2025 年)》,浙江、河北、江苏、山东、湖南、广东等22 个省份相继出台推动数字乡村发展的政策文件。 2022 年1 月,中央网信办、农业农村部、国家发展改革委等十部门联合印发了《数字乡村发展行动计划(2022—2025)》,对“十四五”时期数字乡村发展作出安排,将部署数字基础设施升级行动、智慧农业创新发展行动、新业态新模式发展行动、数字治理能力提升行动、乡村网络文化振兴行动等八大行动[ 2]。 国务院发布的相关文件和政策,促使学术界掀起一股数字乡村研究的热潮。 本研究通过可视化工具CiteSpace 软件,对国内数字乡村研究的相关文献进行系统梳理和归纳,以知识图谱的形式呈现国内数字乡村研究的发展现状、热点和趋势,以期为相关研究提供新的视角和思路。

1 数据来源及研究方法

以中国知网数据库作为数据来源。 在数据库中,运用高级检索功能,以“数字乡村”为主题,检索相关文献共计2 412 篇,检索时间跨度为2007—2022 年。 经过文献的筛选与比较,手动剔除了评论、报纸、征稿启事、会议通知等资料,最终获得有效文献1 890 篇。

CiteSpace 是由陈超美教授利用JAVA 语言开发的用于分析、挖掘和可视化文献数据的知识图谱软件[ 3]。 本研究使用的软件版本为CiteSpace 6.1.R6。 具体的操作过程如下:首先批量下载已经筛选过的文献数据,以Refworks 格式导出文件,文件名以Download 开头命名;接着对文件数据进行转换,转换成CiteSpace 可以识别的文件形式;然后运行CiteSpace 软件,生成主要作者图谱、主要研究机构图谱、关键词共现图谱、关键词聚类图谱等;最后进行图谱的调节、美化与分析。

2 国内数字乡村文献统计分析

2.1 数字乡村研究的总体发文量分析

通过对知网检索到的数字乡村相关文献进行发文量分析,得到国内数字乡村研究发表趋势图(图1)。

图1 数字乡村研究的发文量统计Fig.1 Statistics of the number of publications on digital rural research

从图1 可知,当前数字乡村研究正处于蓬勃发展的态势。 国内数字乡村研究的发展阶段大致可以分为两个阶段,第一阶段(2007—2018 年)是零星发展阶段,2007 年检索到的文献只有1 篇,2018 年知网可检索到的文献也只有29 篇,12 年间增幅极其缓慢。 第二阶段(2018 年—至今)为急剧发展阶段,2019 年的发文量为157 篇,是2018 年的5 倍。 此后,数字乡村研究的发文量2021 年达到591 篇,2022 年则跃至756篇,虽然增幅开始放慢,但是发文的总体趋势仍是处于上升的态势。 笔者认为数字乡村研究的急剧增长与国家出台的政策及文件高度相关。 2019 年国务院印发了《数字乡村发展战略纲要》,明确提出要将数字乡村作为乡村振兴的战略方向,2022 年多部门联合印发《数字乡村发展行动计划(2022—2025)》,对我国的数字乡村建设作出部署,因此2019 年和2022 年发文量急增。 总体上看,我国关于数字乡村的研究由国家政策驱动。

2.2 数字乡村研究的主要作者分析

通过CiteSpace 软件制作数字乡村主要作者共现知识网络图谱(图2)。 作者共现知识网络图谱主要由节点、直线、作者姓名构成。 一个节点代表一位作者,节点的大小代表发文的数量,发文越多,节点越大。 作者之间互相有合作,两个节点之间就会生成一条直线,而直线的颜色与图中的色谱所代表的时间相对应,表示合作的时间。 如图2 所示,沈费伟发文数量最多,共有13 篇,发文的时间为2018—2022 年,由此可见该作者自2018 年开始持续关注数字乡村,并在此领域进行了持续不断的探索。 叶温馨和沈费伟有研究合作关系,王小兵、康春鹏、蔺彩霞等具有研究合作关系,苗碧舟、马春跃、杨波、车辉等形成了复杂的研究合作关系。 除了这些作者的多方合作外,大多数作者处于两两合作或独立发文的状态。 由此可见,我国数字乡村研究还比较分散,没有形成广泛的合作研究网络,核心作者数量较少,且持续研究的作者数量较少。 未来数字乡村研究须加强不同学科、不同地域学者及研究机构的交流合作,丰富数字乡村研究的视角和方法,才能取得新的突破,进而推动数字乡村研究的发展。

图2 数字乡村主要作者共现知识网络图谱Fig.2 Knowledge network graph co-occurrence of main authors in digital countryside

2.3 数字乡村研究的主要机构分析

图3为数字乡村研究主要机构合作共现图谱,该图呈现了目前我国数字乡村研究的主要机构及其合作关系。 从主要机构发文量来看,杭州师范大学公共管理学院是数字乡村研究的主要机构,发文高达17篇,以沈费伟为核心作者。 该机构对于数字乡村的研究从2018 年持续到2022 年,延续性较好,而其他的研究机构主要在2021 年、2022 年开展研究,对于数字乡村的研究不具有延续性。 其他发文量较多的机构是中国社会科学院农村发展研究所(11 篇)、安徽大学社会与政治学(11 篇)、云南省农业信息中心(8篇)、农业农村信息部(8 篇)、湖南农业大学公共管理与法学学院(7 篇)、贵州财经大学(7 篇)等。 从机构的主体来看,国内数字乡村的研究以高校居多,此外还有国家行政部门、中共党校等机构。 从研究机构的学科分布来看,关于数字乡村的探索主要以公共管理、经济管理学科为主。 从研究机构的地域分布来看,主要的研究机构集中在浙江、江苏、北京、广东等经济发达地区,中西部地区的研究机构相对较少。 从研究机构的合作关系来看,中国人民大学社会学理论与方法研究中心和安徽大学社会与政治学院、中国人民大学农业与农村发展学院与北京大学光华管理学院、四川农业大学经济学院和北京大学中国农业政策研究中心等机构两两进行合作,除此以外大多为单独完成,机构之间合作较少,没有形成紧密的合作网络。 国内的数字乡村研究正在如火如荼地进行,但是研究的主体力量相对单一,学科背景不够多元,缺少跨学科、跨地域的研究合作,而各学科、各机构之间的合作与交流势必会进一步扩大数字乡村的学术影响力,推进数字乡村的研究发展,这也是未来数字乡村研究发展的方向。

图3 数字乡村主要机构合作共现图谱Fig.3 Collaborative co-occurrence map of major institutions in digital rural areas

3 国内数字乡村研究主要研究热点及主题

3.1 国内数字乡村研究关键词共现及研究热点分析

关键词出现的频率一定程度上代表着数字乡村研究的热点,揭示着未来数字乡村的研究方向。 通过CiteSpace 软件生成数字乡村关键词共现网络知识图谱,将节点类型设置为关键词,将节点阈值设置为12,得到关键词节点250 个(N =250),节点间的连线295 条(E =295),密度0.0095(densiny =0.009 5)(图4)。

图4 数字乡村关键词共现网络知识图谱Fig.4 Knowledge map of digital rural keyword co-occurrence network

笔者根据关键词共现网络知识图谱将主要关键词整理成数字乡村研究高频关键词分布表,并借此分析数字乡村关键词的频次及中心性(表1)。 中心性是指两篇文章的关键词中介,或者多篇文章连接一个关键词,是分析关键词重要程度的关键指标[ 3]。 由表1 可知,关键词出现次数最多的为乡村振兴(657次),其中心性也最高达到了0.93,说明乡村振兴是连接多篇文章的枢纽关键词。 其次是数字乡村(586),其中心性也高达1.15。 从关键词出现的时间来看,数字乡村和乡村振兴出现的时间均是从2018年持续到2022 年,说明在这一时间段学者对此领域进行了持续不断的探索。 其次是数字经济(139 次)、乡村治理(91)、数字技术(51)、数字治理(38 次)、数字金融(33 次)、数字赋能(30 次)等,这些关键词大多数则是在2020 年首次出现,这也表明近年来,我国对于数字乡村的研究热点主要集中在依托数字化技术助力乡村发展、乡村数字金融、乡村数字治理、数字服务等领域。

表1 数字乡村研究高频关键词分布表Table 1 Distribution of high-frequency keywords in digital rural research

3.2 国内数字乡村研究关键词聚类及研究主题分析

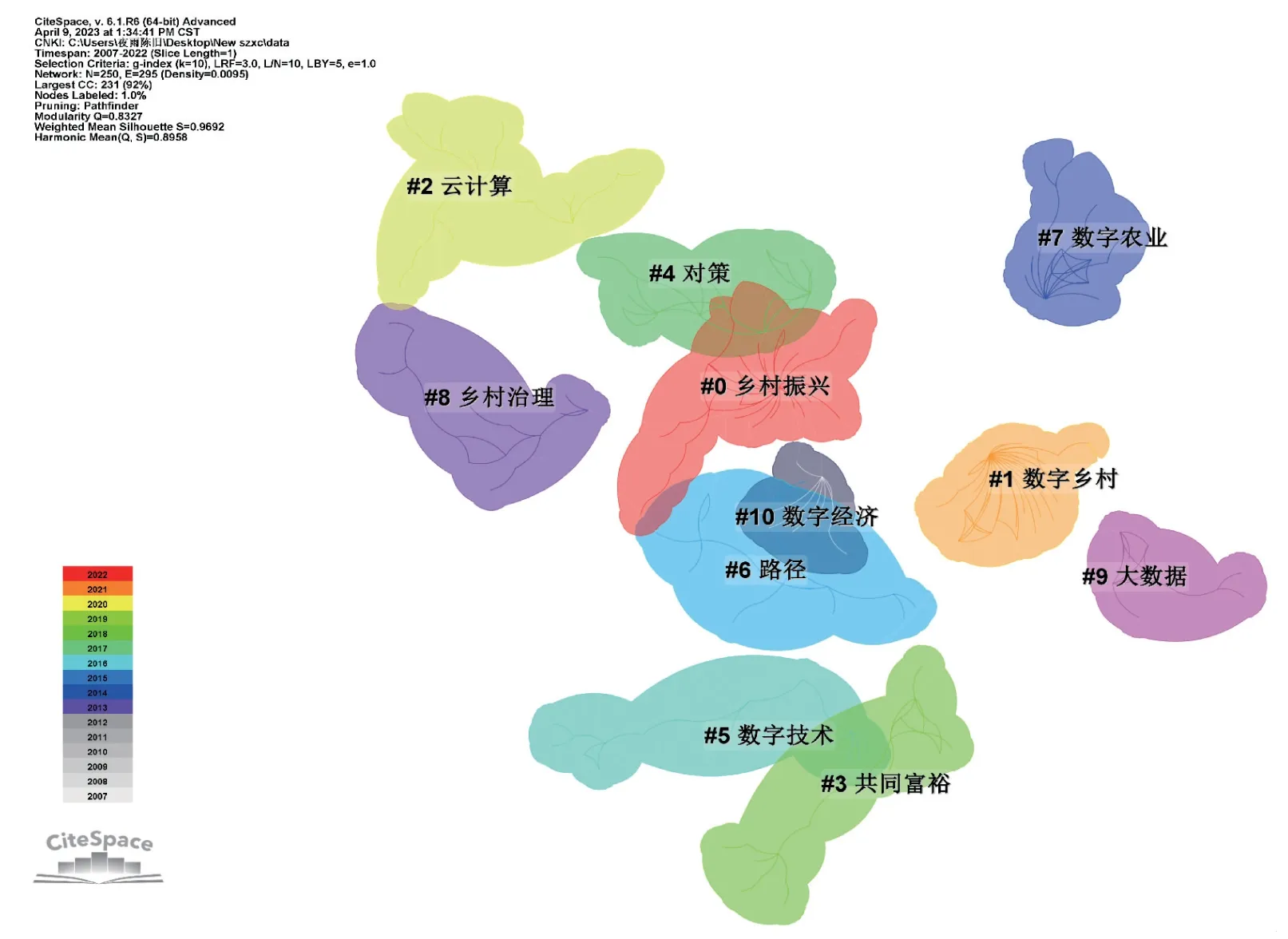

关键词图谱能够直观地呈现数字乡村研究的热点,而通过关键词的聚类分析能够全面准确地把握数字乡村研究的主题。 采用对数似然率算法(LLR 算法),提取聚类标签,制作关键词聚类图谱(图5)。

图5 数字乡村关键词聚类网络知识图谱Fig.5 Knowledge graph of digital rural keyword clustering network

由图5 可知,关键词聚类图谱中的聚类模块值(Q 值)为0.832,聚类平均轮廓值(S 值)为0.969(一般Q 值大于0.3 意味着聚类结构显著,S 值大于0.5 聚类合理,大于0.7 则意味着聚类可信)[ 3],这表明聚类结果显著。 此次关键词聚类共获得11 个研究主题,聚类编号为#0—#10,编号数字越小,表示聚类中包含的关键词越多。 从聚类关键词图谱上可以看出,国内数字乡村研究的主题主要有#0 乡村振兴、#1 数字乡村、#2 云计算、#3 共同富裕、#4 对策、#5 数字技术、#6 路径、#7 数字农业、#8 乡村治理、#9 大数据、#10 数字经济。 根据此图谱,笔者对数字乡村研究进行聚类分析(表2),对11 个聚类进行反复分析比较和归纳,提炼出国内数字乡村高频的研究主题,主要有数字农业、数字金融、数字产业、数字鸿沟、数字治理五大主题。

数字农业发展主题中,主要有“数字农业”“农业现代化”“农业数字化转型”“智慧农业”等关键词,在这一主题中学者们主要关注于数字化技术如何促进农业生产、如何促进传统农业向现代化农业转型、实现农业高质量发展[ 4]等研究问题。

数字金融主题中主要的关键词有“金融服务”“普惠金融”“新型金融机构”等关键词,这一主题着眼于大数据、云计算等数字化技术与金融服务深度结合为实现乡村振兴和数字中国建设提供金融支持[ 5]。

数字产业主题中主要关键词有“农村电商”“文旅产业”“产业链”等,此主题主要是围绕乡村产业升级、乡村产业规模、数字技术在发展农村产业中的应用、乡村产业发展的困境及策略[ 6]等研究。

数字鸿沟这一主题的关键词主要有“数字鸿沟”“数字素养”等关键词,该主题聚焦数字中国建设过程中存在的城乡之间、东部与中西部之间、中青年和老年人群体之间出现的数字信息差异、数字技术应用能力、数字化素养等多方面形成的巨大鸿沟[ 7]。

数字治理主题中则主要围绕“乡村治理体系”“数字治理”“乡村文化治理”等关键词来展开研究,如数字化技术与乡村治理主体、数字化与乡村治理效能、公共文化服务等研究[ 8]。

3.3 国内数字乡村研究关键词聚类时区分布及研究趋势分析

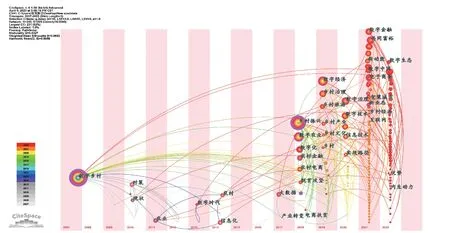

为了进一步掌握国内数字乡村研究发展趋势和研究的前沿,笔者在数字乡村研究关键词聚类图谱的基础上,制作出能够更进一步反映研究趋势的热点关键词突现(表3)和关键词聚类时区图谱(图6)。

表3 数字乡村研究排名前十热点突现词Table 3 Top 10 hot spots in digital rural research ranking

图6 数字乡村研究关键词聚类时区分布Fig.6 Keyword clustering time zone distribution map for digital rural research

突现词是指关键词在某一个时间段激增进而演变为研究热点,关键词探测能够反映数字乡村研究活跃的领域或是研究的新兴趋势[ 3]。 运行软件,在Burstness 处进行关键词探测,将γ 值设置为0.5,Minimum Duration 值设置为1,共得到15 个突现关键词,将排名前十的突现词绘制成表3。 从表3 中可知,突现时间较早的词主要有“电子政务”“数字乡村”“建设现状”,说明这些较早受到学者们的关注;中间出现过“产业融合”“农村电商”“数字传播”等突现强度较高的关键词,说明这些是学者们关注的研究转折点;突现时间最近的词主要有“新动能”“智慧乡村”等,说明这些近年来成为学者们的研究热点。

关键词聚类时区图谱是通过运行软件中Layout 选项下的Timezone View 所获得的,图6 中的一个节点代表一个关键词。 图6 中下方的时间横轴代表每个节点首次出现的年份,关键词一旦出现将会固定在首次出现的年份,若接下来的几年再次显现,则将会在首次出现的节点增加一圈。 因此节点越大,代表关键词出现的次数越多。 时区图中每个时间段的节点均是该时间段内所有新出现的关键词,节点间的连线则表示不同时间段的关键词存在密切的联系,即前期关键词与首次出现的关键词在一篇文章中出现,就会生成线条进行连接,因此关键词时区图能够反映国内数字乡村研究路径的变化。 从图6 中可以发现,我国数字乡村研究经历了以下3 个阶段。

(1)起步阶段(2006—2019 年)。 这一阶段国内数字乡村研究首次出现的关键词主要有“数字乡村”“乡村振兴”“数字农业”“农村电商”,且这些关键词在之后的几年中不断与新的关键词产生联系,说明国内对于上述研究在不断深化拓展。 在起步阶段,国内对于数字乡村的研究相对较少,在政府颁布相关的政策的推动下,研究态势逐渐迅猛。 这时期的研究内容主要停留在对相关政策及文件的解读,如何推进数字化建设的构想以及以省市为例初步探索数字乡村建设的路径[ 9]。 2019 年进一步深化发展并衍生出“数字经济”“乡村治理”“乡村产业”“数字鸿沟”等新的研究领域。 “乡村治理”研究主要是围绕如何运用大数据、云科技等嵌入乡村治理的过程进而重塑乡村治理秩序[ 10]。 数字鸿沟研究主要聚焦于数字鸿沟的现状、影响及应对策略等方面。

(2)快速发展阶段(2020—2021 年)。 这一时期国内数字乡村研究处于快速发展的阶段,不仅发文量猛增,而且不断开拓新的研究领域,首次出现的关键词有“数字技术”“数字治理”“新动能”“新业态”“乡村经济”等。 学者们一方面关注数字技术赋能,推动乡村数字化发展,如农业数字化技术的发展,农村电商的发展[ 11];另一方面也开始关注乡村发展的数字化治理[ 12]。 总体上看,我国数字乡村研究在此阶段发展迅猛,研究内容开始从政策文本的解读向数字技术赋能转变,研究更加深化具体且聚焦。

(3)深化发展阶段(2022 年至今)。 这一时期国内数字乡村研究的发展处于不断探索以及分化的阶段。 首次出现的关键词有“数字生态”“乡村建设”等。 在这一阶段,学者们的数字乡村研究逐渐从关注技术赋能、数字素养的培育等向数字生态这一研究领域进行转变。 数字化技术虽然能够推动乡村的快速发展,但是也要维护好乡村良好的生态环境,如何推动数字化技术与乡村生态的有机融合,实现生态宜居成为这一阶段的研究新趋势[ 13]。 此外,数字化技术也在推动着乡村文旅产业的模式转型,文旅产业借助数字化技术如何更好发展也成为学者们关注的内容之一[ 14]。 总之,这一时期数字乡村研究的发文量增长开始放缓,但是在研究的内容上,不断地在既有的研究领域基础之上进行深化。

4 结论与展望

4.1 研究结论

本研究通过文献计量分析,借助CiteSpace 软件对中国知网数据库中2007—2022 年收录的关于数字乡村研究的1 890 篇相关文献进行知识图谱分析,梳理出国内数字乡村研究的研究热点、研究主题以及研究发展趋势,并得出以下结论:从研究的发文量来看,2019 年以来,相关的研究不断涌现,呈井喷式发展;从研究的主要作者和主要机构来看,国内主要作者和机构对于数字乡村的研究大多处于单打独斗的状态,没有形成紧密的研究网络;从研究的热点来看,“数字农业”“数字金融”“数字产业”“数字鸿沟”“数字治理”等是国内学者主要关注的热点。 从研究趋势上看,国内数字乡村研究大致经历了3 个阶段,即起步阶段、快速发展阶段、深化发展阶段,在研究的内容和主题不断的深入拓展和与时俱进。

4.2 研究展望

数字乡村是伴随网络化、信息化和数字化在农业农村经济社会发展中的应用,以及农民现代信息技能的提高而内生的农业农村现代化发展和转型进程,既是乡村振兴的战略方向,也是建设数字中国的重要内容。 学术界对于数字乡村的研究是时之所需,为推动数字乡村研究进一步发展,未来应立足于已有的研究成果,结合现阶段数字乡村建设的瓶颈与问题及未来发展的趋势,从不同方面持续完善数字乡村研究,并在以下方面推进和寻求突破。

4.2.1 加强数字乡村建设的标准体系研究

目前学术界对于数字乡村的研究主要停留在如何实现乡村数字化、助力数字乡村发展的阶段。 对于数字乡村建设的标准、如何评价数字乡村建设等问题研究甚少。 数字乡村标准化在全面支撑乡村生产方式、生活方式和治理方式,推动乡村数字化转型中发挥着引领性、支撑性作用。 因此,必须要重视数字化建设的标准体系研究。 2022 年9 月初,中央网信办、农业农村部、工业和信息化部、市场监管四部门制定并公布了《数字乡村标准体系建设指南》,该指南指出至2025 年,我国要初步建成数字乡村标准体系[ 15]。这表明国家层面极其重视数字乡村建设的标准体系问题。 数字乡村涉及的内容和范围是非常广泛而复杂的,在数字乡村建设的不同层面,其标准也各有不同。 而目前学术界对于数字乡村建设的标准体系研究仍不全面,仅有零星几篇文献对于数字乡村的建设指标体系进行了探讨[ 16],因此数字乡村建设的标准体系问题应成为下一阶段研究的主要热点和主题。

4.2.2 加强数字乡村建设的人才培育研究

数字乡村建设在全国各地如火如荼地开展,各地都在大力推动乡村的数字化转型。 因此,目前国内对于大数据、人工智能、云计算等新技术领域人才的需求十分旺盛,这对于从业者的知识素养和数字技能也提出了更高要求。 数字人才是数字乡村发展的重要条件基础,数字乡村建设需要数字技术的支持,更离不开数字人才的支持[ 17]。 而目前学术界对于数字人才培育的研究涉及较少,因此,未来数字乡村研究应更加注重数字人才培育,积极探索数字人才的培育路径与方式方法。

4.2.3 加强跨学科的合作与交流,拓展延伸数字乡村的研究领域

学术界数字乡村研究的主体力量较为单一,且学科背景不够多元,主要以高校教师为主,且大多数教师为公共管理、经济管理等学科背景的教师。 数字乡村建设是一个系统的工程,学术界目前主要是从数字技术、数字产业、数字金融、数字乡村建设的举措及问题等方面展开了研究,对于数字乡村建设背景下,广大人民群众的心理适应以及社会性适应研究较为欠缺。 因此,未来应鼓励不同学科背景的研究者参与数字乡村研究,丰富数字乡村研究的研究方法,积极提倡心理学和社会学与数字乡村进行交叉研究,鼓励数字乡村研究的跨学科合作,不断丰富和拓展数字乡村的研究领域。