种业振兴的金融支持研究

2023-07-18陈小龙

乔 东 陈小龙

(1 乌克兰国立技术大学基辅工学院社会学与法学院,基辅03056;2 包头师范学院经济与管理学院,内蒙古包头 014030)

党的二十大指出,全方位夯实粮食安全根基,牢牢守住十八亿亩耕地红线,确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。种业作为农业生产产业链起点和农业“芯片”,是我国战略性、基础性核心产业,是农业生产最基本、最主要的生产资料,种业安全直接影响着农业生产的方方面面,对于保障我国粮食安全具有重要的意义,因而解决粮食问题最根本的是确保我国种业安全,实现种业振兴。习近平总书记在2020 年底中央经济工作会议和中央农村工作会议上强调,要坚决打好种业翻身仗,牢牢把握住粮食安全主动权。2021 年7 月中央深化改革委员会第二十次会议审议通过了《种业振兴行动方案》,这是继1962年《关于加强种子工作的决定》印发后,中共中央、国务院再次对种业发展作出全面部署。2022 年中央一号文件进一步指出要深入实施种业振兴行动,加强种质资源保护,加快推进育种创新等工作;同年4月10 日,习近平总书记在海南省三亚市崖州湾种子实验室考察调研时强调,种子是我国粮食安全的关键,只有用自己的手攥紧中国种子,才能端稳中国饭碗,才能实现粮食安全。当前我国种业发展虽然已经取得一定的成效,但是自主创新水平与发达国家相比还存在明显差距,应从种质资源挖掘利用、核心关键技术创新应用、突破性品种选育、种业龙头企业培育、知识产权等方面实现突破[1]。张太宇等[2]指出当前农作物种业发展中存在着作物种业科技创新资源配置不均衡、特色作物种业发展不突出、生物育种技术产业化水平不高、种业经营主体发展不充分、种质资源保护利用不充分、品种管理水平尚需改进等问题。孔祥智等[3]认为在当前种质资源利用程度不足、科研要素配置不合理、种业市场竞争力不强等深层次问题存在的基础上,未来应采用促进种质资源共享利用、优化科研要素配置、提升种业企业竞争力、种业企业参与种业基地建设、建设产权保护制度“五大行动”来推进种业振兴。

种源要做到自主可控,种业科技就要自立自强,而实现种业振兴离不开金融的助力,如何发挥金融的助力作用就是一件具有战略意义的大事。2020年我国持证种业企业为7372 家,蔬菜类种业企业为2393 家,种业企业科研总投入55.78 亿元,科研投入占销售收入之比不到9%,不及拜耳2020 年研发资金(20 亿欧元)的1/3[4]。所以种业振兴,需要以基础公益研究为支撑,以企业为主体,以金融服务为助力,充分发挥好金融的助力作用[1]。近年来随着种业保险的兴起,国内学者多侧重于从种业保险如何助力国内种业市场的发展方面进行研究,具体表现在:在信贷层面,针对种业育繁推一体化产业链的信贷产品创新不足、种业基金规模小、支持范围窄,提出支持种业振兴的工作机制有待进一步完 善[5];在农业保险层面,学者主要聚焦于种业保险内在运行机制的构建与完善上,其中耿月明等[6]指出种业保险应定位于产品责任保险的基础上,种业企业应当为投保人,财政提供部分保费补助。龙文军等[7]在分析中国种业发展存在多重风险的基础上,提出需要通过确定合理的保险金额和保险来源促进种业保险发展的思路和框架。李友强[8]认为种业保险存在着适合的保险产品少、理赔标准低以及农户参保意识不强的问题,进而提出科学制定保额标准、扩大制种保险覆盖范围等措施。冯文丽等[9]指出当前种业保险存在着产品结构难以满足需求、保障作用尚未充分发挥、财政补贴制度和投保组织形式亟待优化、大灾分散机制急需健全。徐鸿凌等[10]认为应该通过扩大种子品种和种业产业链保险覆盖面,优化补贴政策,加强知识产权险建设和宣传教育来进一步发展和完善我国种业保险。中国人保财险江苏省分公司农业农村保险部课题组 等[11]、王克等[12]研究认为当前我国种业保险中存在着政策支持体系有待完善、保险产品数量及针对性有待加强、种业产业链的覆盖面不足及推广难度大的问题,亟需加大种业保险政策支持力度、丰富保险产品、加快种业知识产权保险研发、强化宣传。当前,对于广义上金融如何全面助力种业振兴的研究还相对较少,王一涵等[13]指出当前金融支持种业企业发展存在着企业融资渠道单一、现代企业制度不健全、成果转化速度慢的问题,加之金融机构政策支持的持续性、种业保险及融资中介机构信用评估不足,惜贷现象严重,导致种业企业融资困难,同时对于如何破解种业企业融资难题还存在着研究不足。对于中国这样一个拥有14 亿人口的农业大国来说,种业安全直接关系着粮食安全。作为发展动能的金融,如何助推我国种业补齐短板、强化优势、控制风险,实现种业振兴?本文在分析国内外种业发展现状的基础上,对比分析了当前我国种业发展存在的不足,进而提出金融如何助推种业振兴。

1 种业市场发展现状

1.1 全球种业市场发展现状

1.1.1 发展历程及规模回顾全球种业的发展历程,从20 世纪初开始全球种业先后经历了政府主导时期、立法过渡时期、垄断经营时期、种业全球化时期(1990 年至今)4 个阶段的发展[14]。首先,1900-1930 年在政府主导下,由大学和科研机构共同合作进行培育研发,全球种业市场开始进入萌芽阶段;继而在1930-1970 年通过引入立法保护机制,促进了种业市场化转型;1971-1990 年通过市场化竞争,一些高新技术和资本逐步引入,使全球种业市场不断向规模化、服务一体化的垄断方向发展;1990 年以后全球种业市场通过兼并重组等方式,开始了跨国市场的发展,寡头垄断格局逐渐形成。进入21 世纪以来,全球种业市场已处于较为成熟的发展阶段,2015-2020 年全球种业市场规模呈现上升发展态势,由2015 年的435 亿美元增长到2020 年的463亿美元(图1)。

图1 2015-2020 年全球种业市场规模

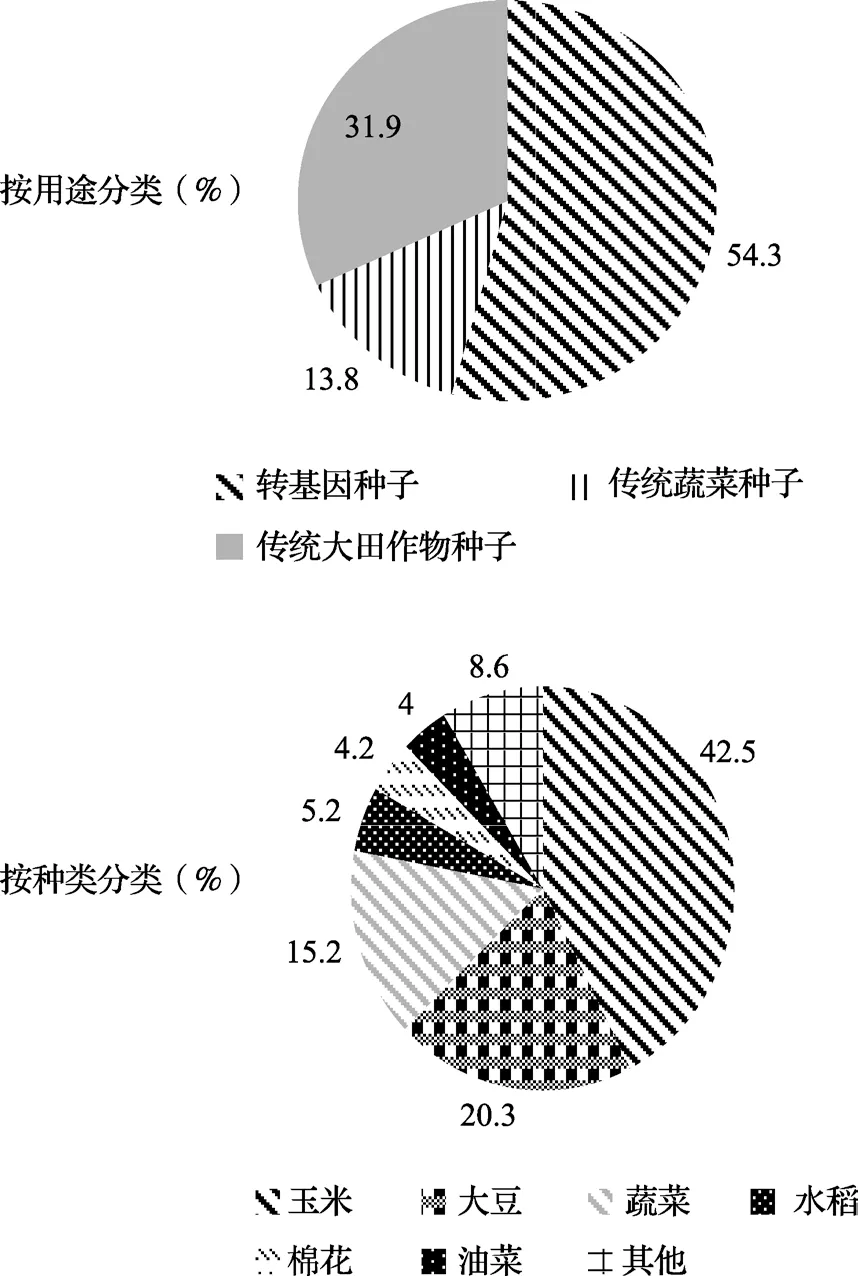

1.1.2 市场结构从全球种业市场的结构来看,2018 年全球转基因种子市场规模占比达到54.3%[14],超过种业规模一半以上,传统蔬菜种子和传统大田作物种子占比分别达到13.8%和31.9%(图2),相对而言传统蔬菜种子占比较小,传统大田作物种子占比较大。从2018 年全球种子种类来看,主要以玉米、大豆为主,最大的玉米种子占比达到42.5%,大豆占比为20.3%(图2)。

图2 2018 年全球种业市场规模按用途与种类分类及占比

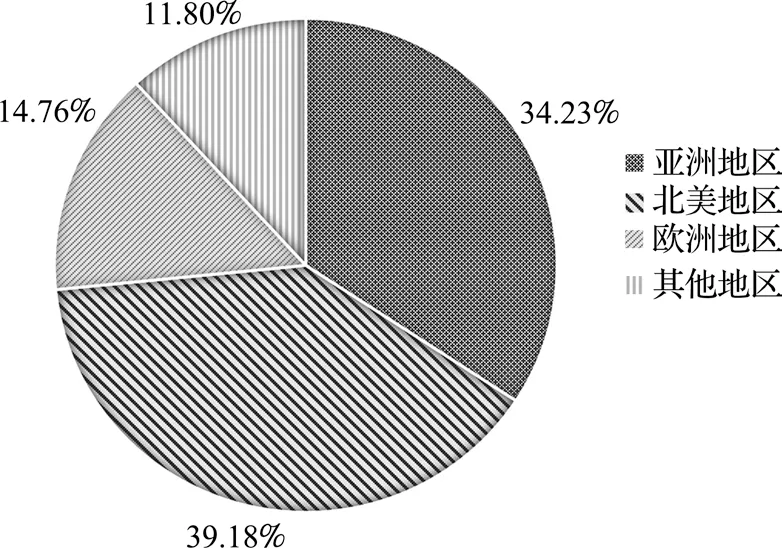

1.1.3 种业企业分布及市场份额从2021 年全球种业企业的区域分布看,北美和亚洲地区种业企业的市场份额占比较大,分别达到了39.18%、34.23%,欧洲地区市场份额占比达14.76%,其他地区占比11.80%(图3)。

图3 2021 年全球种业企业区域分布

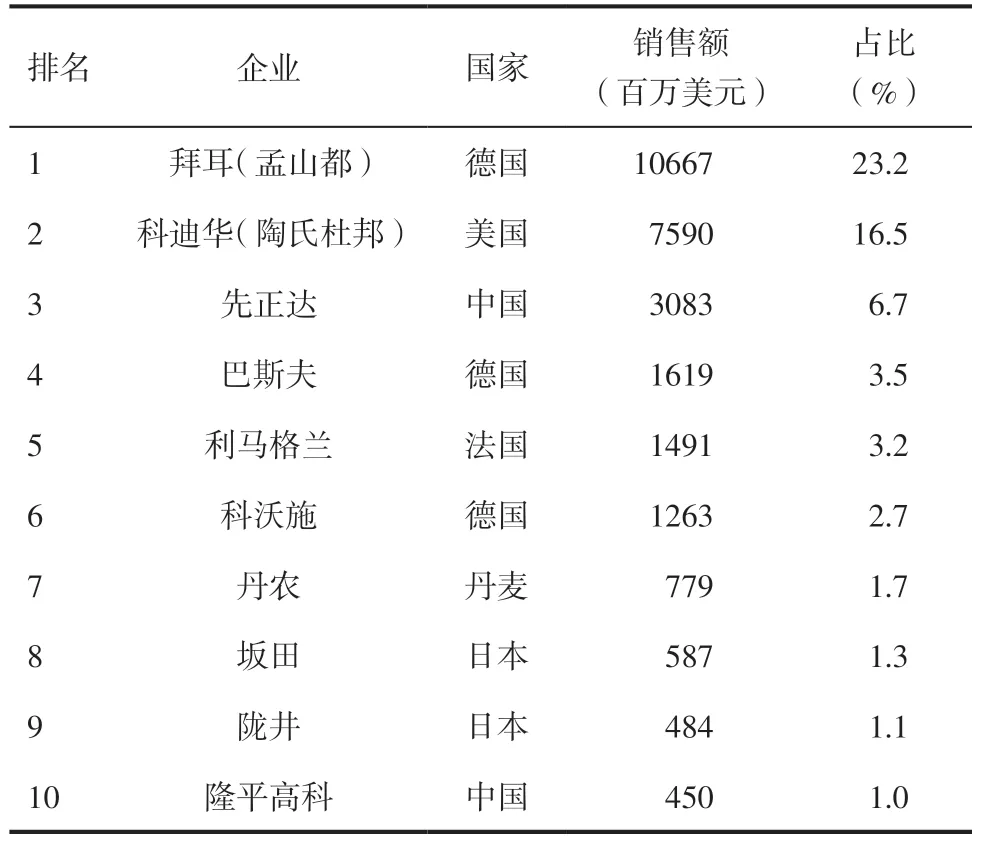

从2020 年全球种业销售额居前10 位的种业企业情况来看(表1),全球种业竞争格局高度集中,前五大种业企业的市场份额占比达53.1%,分别是德国拜耳(孟山都)占比23.2%、美国科迪华占比16.5%、中国先正达占比6.7%、德国巴斯夫占比3.5%、法国利马格兰占比3.2%。

表1 2020 年全球种业销售额居前10 位的 种业企业情况及占比

1.2 我国种业市场发展现状

1.2.1 发展历程及规模回顾我国种业发展历史,中国种子业协会副会长马淑萍将新中国成立以来我国种业发展之路分为“户户留种”“四自一辅”“四化一供”、种业产业专业化发展及种业现代化发展5个阶段。1949-1957 年“户户留种”阶段,主要通过发动大规模的群众留种选育运动来解决新中国成立初期的种源问题,但是该方式存在着良种退化问题,为此1958-1977 年我国进入“四自一辅”新的种业发展阶段,即主要依靠农业社自繁、自选、自留、自用,辅之以必要调剂,但是该阶段“四自”方针使得我国粮食亩产年均增速较慢,为此1978-1995 年我国实行“种子生产专业化、加工机械化、质量标准化和品种布局区域化,逐步实现以县为单位的统一供种体系”工作方针。1996 年为进一步改变我国种子改良止步不前的现状,实行了“种子工程”,开始了“种子管理法制化”“育、繁、推一体化”等,但是随着对外开放的扩大,我国种业存在的“卡脖子”问题依然突出[15]。2011 年实施种业现代化的方针,我国种业市场开始取得长足发展,市场规模由2012年1038 亿元发展到2020 年的1300 亿元规模,2021年市场规模达到1306.15 亿元;产量由2012 年的1649.8 万t 增长到2020 年的2058.4 万t,种业市场得到了一定的发展。

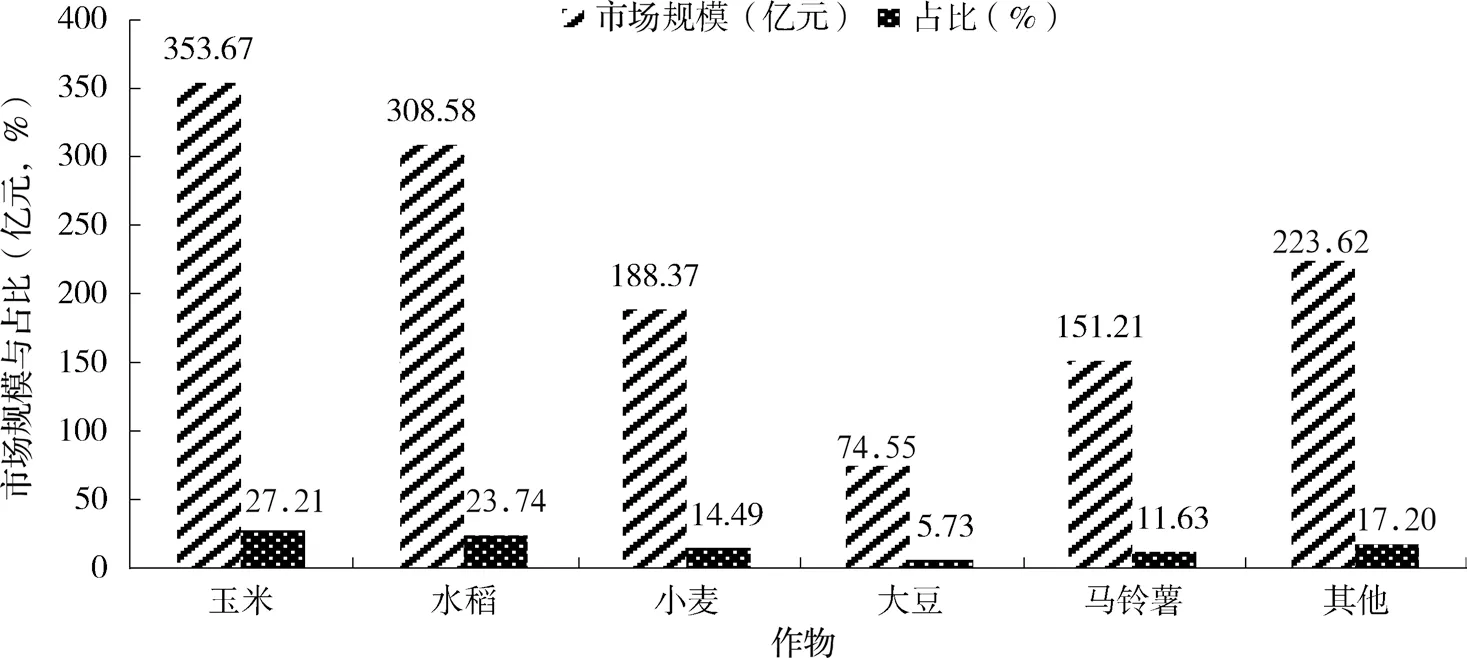

1.2.2 市场结构从当前我国种业市场的结构来看,主要以玉米、水稻、小麦、大豆和马铃薯为主。以2019 年为例,其中玉米、水稻、小麦、大豆和马铃薯的市场份额合计约为70%,玉米占比最大,达24%,水稻、小麦、马铃薯各占15%,大豆占比1%。2020年中国种子行业中玉米种子市场规模达353.67 亿元,占比上涨达27.21%;水稻达308.58 亿元的规模,占比达23.74%;而小麦和马铃薯的占比均下降,分别为14.49%和11.63%,大豆占比上升至5.73%(图4)。

图4 2020 年中国种子行业细分产品市场规模情况

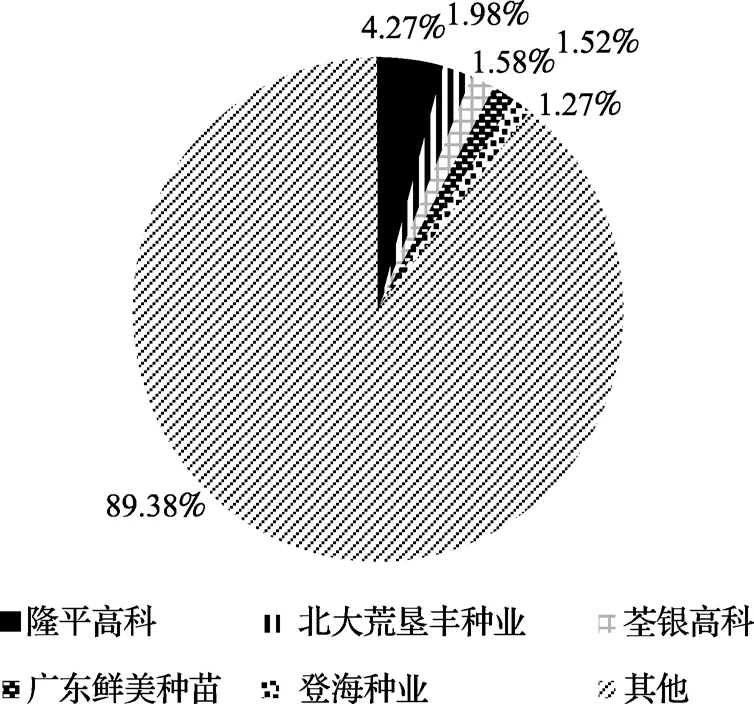

1.2.3 种业企业市场份额从我国种业企业的发展情况来看,据农业农村部数据显示,2021 年我国种子相关企业过万家,其中销售额居前5 位的种业公司分别为隆平高科、北大荒垦丰种业、荃银高科、广东鲜美种苗及登海种业,5 家种业公司占市场份额的10.62%,其中最大的隆平高科占比为4.27%(图5)。

图5 2021 年中国种子销售额前五强占比统计

1.3 我国种业振兴的难点当前,我国正全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化,对种业发展提出了更高要求,即一定要在关键品种、核心领域和主要环节牢牢把住主动权,打好种业翻身仗、推进种业振兴,早日实现种业自立自强、种源自主可控。然而回顾全球和国内种业发展历程,通过对比分析发现,虽然我国种业市场取得长足发展,但是当前种业市场依然存在着以下问题。

1.3.1 商业化育种体系尚未完全建立我国现代化种业市场发展起步较晚,自主创新与发达国家相差较大,部分品种单产还有提升空间,核心技术原创性不足,商业化育种体系不完善,导致育成品种虽然很多,但突破性品种少,尤其是适宜机收、功能营养型、专(特)用品种缺乏。同时,种业上下游联系不紧密,科研与生产脱节,未形成高效的种业创新体系。如前所述,全球种业市场自1900 年在政府的主导下就开始萌芽发展,而我国种业市场自1978 年才开始改变以往的农户“自繁、自选、自留、自用”的种业发展现状,尤其2000 年《中华人民共和国种子法》的颁布,标志着我国现代种业的诞生,打破了以往以县为单位的统一供种,才开始了由种子到种业的转变。种业的专业化发展相对起步较晚,导致种子的研发、自主创新能力与发达国家相比相差较大,与世界先进水平相比差距依然较大,例如:1996-2019 年美国玉米产量年增长8.5kg/667m2,良种贡献率达到65%;而同期,我国玉米产量年增长4.5kg/667m2,良种贡献率为45%[16]。我国的传统育种主要依靠经验育种,缺乏商业化的育种体系,同时,大部分种业资源和人才仍集中在科研单位,导致我国玉米品种虽多,但是缺乏专(特)用品种,科研与生产脱节,未形成高效的种业创新体系;而西方发达国家如美国科迪华和德国拜耳,其总部拥有数千名专业化的科研人员,种业上下游联系较为紧密,科研能紧密结合生产,商业化育种体系较为健全。

1.3.2 种质资源结构问题突出,保护利用和引进挖掘与全球差距较大种业发展的结构性问题凸显,2018 年全球种子种类主要以玉米、大豆、蔬菜为主,而在我国相近的同期2019 年则以玉米、水稻、小麦和马铃薯为主,大豆的占比相对较少。在当前我国大豆高度依赖进口的背景下,从种源上提高大豆的占比十分必要。同时,可以从侧面反映出当前我国种业结构中农作物尤其是粮食作物育种水平相对领先,而畜牧业育种落后于世界先进水平[16]。

在种质资源保护利用上,知识产权保护不够,限制了企业的研发投入,同时还存在优质种质资源消失风险加剧、特色资源开发不够等问题。据统计,我国主要粮食作物地方品种的数目,1956 年有11590 个,2014 年则仅剩3271 个,消失比例高达71.8%[16-17]。

目前在引进并充分挖掘全球种质资源方面尚存在不足。以美国为例,美国作为种业强国,种质资源总量居世界第一,而其中80%是从世界各国收集的,对比我国,我国种质资源85%来自国内,引进的不足15%,数量多但是丰富性不够,同时对种质资源的深度鉴定、系统化研究也不足,优质资源挖掘不 够[16]。我国水稻、小麦两大口粮作物品种100%自给,育种水平在国际上具有优势,但玉米、大豆单产水平较低;生猪、肉牛、肉羊以及部分蔬菜品种的种子质量仍不高,部分种源完全依赖国外进口。

1.3.3 缺乏有影响力的龙头企业当前,我国种业企业呈现出数量多、规模小、竞争力不强的特点。如图3 所示,虽然2021 年全球种业企业区域分布中亚洲地区的种业企业分布仅次于北美地区,但我国与国外种业企业的技术领先和市场垄断相结合的特征存在明显的差异,没能转化为产业优势。进一步通过表1 和图5 对比可知,全球种业竞争格局高度集中,前五大种业企业的市场份额占比达53.1%;而国内前五大种业企业的市场份额占比只有10.62%。当前全球种业市场已经进入整合阶段,如中国化工收购先正达、陶氏和杜邦合并、拜耳收购孟山都,实现了种业市场的“强强联合”,而反观中国种业企业市场则存在着企业数量众多、行业集中度较低的格局。

2 金融支持种业振兴存在的问题

我国种业市场发展中存在的难点和痛点归根结底:一方面需要以基础公益研究为支撑,提升中国种业企业的创新能力;另一方面需要以企业为主体,提升我国种业企业的竞争力,变资源优势为产业优势。为此2021 年中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《种业振兴行动方案》,标志着种业振兴进入全面实施阶段,而国内种业企业起步晚、规模小等特点,也决定了种业企业产业链各个环节都需要大量的资金投入以实现种业振兴,种业的振兴需要金融服务起到强有力的支持作用,但是当前我国金融对种业振兴的助力作用还存在以下不足。

2.1 企业融资渠道单一种业企业相对规模比较小,不具备通过发行债券等直接融资的能力,多以银行信贷融资等间接融资为主。2020 年在全国债券市场中,农林牧渔业发行债券共计38 只,发行金额218 亿元,分别占全国债券市场发行量和发行金额的0.08%和0.05%,而38 只债券中种业企业的占比更是少之又少[13]。同样,在股权融资市场上,由于存在较高的准入门槛,处于成长期的国内种业企业难以获得入市融资资格,如2020 年底,国内只有10家种业企业通过主板上市融资,占A 股市场上市公司总数的0.02%。同时,在私募股权基金融资上,只有2013 年农业发展银行帮助种业企业募集过25 亿元,与其50 亿~80 亿元的募集总额存在较大差距,难以有效满足种业企业融资需求量。

2.2 融资市场难以满足种业企业融资需求在以银行信贷融资为主的间接融资市场上,种业企业不管是在信贷规模还是借贷期限上,都难以有效满足融资需求。

2.3.1 信贷规模当前,绝大部分种业企业还处于发展期,规模较小,缺乏银行认可的有效抵(质)押物,难以获得足够的信贷资金。种业企业的主要资产是知识产权和农作物种子,但是二者当前在融资市场中存在以下的问题。(1)知识产权在获得融资的过程中主要存在确权时间较长、变现难、侵权严重等问题。首先,传统知识产权的确权过程较为复杂,耗时较长,成本较高,以专利权为例,一般发明专利需要经过受理、初审、公布、复审和授权公告5 个阶段,从受理到授权公告一般需要3 年左右才能完成,过程繁杂、耗时较长成为当前存在的主要问题。其次,知识产权融资变现难,供需无法匹配,当前,知识产权市场化运营机制不健全,导致知识产权变现较难,知识产权融资模式难以有效、快速发展。最后,知识产权市场侵权现象严重,纠纷频发,侵蚀原创精神,同时也存在着行政保护力度较弱、举证困难、维权成本过高等问题。(2)农作物种子存在着变现难、贮存难、抵押程序复杂,加之农作物种子因其价值大小缺乏有效评估认定,导致银行金融机构难以提供贷款。在以农作物种子进行抵押的过程中,需要完成资产评估、抵押登记、授信、办理质押等一系列过程,抵押过程较为复杂,同时,农作物种子对贮存的要求较高,导致以农作物种子为抵押物的银行信贷融资模式难以实现。

2.3.2 贷款期限在贷款期限上存在着供给端和需求端的期限错配,难以满足种业企业的需求。种业企业通常需要7~8 年的研发周期,有些甚至更长,而银行的贷款期限相对较短,多为1~5 年,二者在信贷供需期限上存在着错配现象,难以满足种业企业需求。

2.3 种业企业发展的风险分担机制不健全,导致企业内生动力不足种业企业的运营即“研、繁、育、推”各个阶段显著异于一般的企业,产业链条较长的特点导致种业企业风险性也高于一般企业。种业行业具有多环节、高投入、长周期、高科技等特征,使得种业行业在研发、育种、制种、加工等环节都存在来自技术、市场、运输、气候及自然环境等多方面的较高风险,需要通过保险机制来分散和转移风险。如果没有足够的风险分担与风险转移机制,企业制定发展战略时难免会瞻前顾后,导致企业的各个环节止步不前,缺乏足够的创新能力。为此,2011 年以来在党中央支持农业及种业发展的文件中,多次将种业保险发展列为其中的重要内容之一予以关注。2018 年三大粮食作物制种保险更是进入中央财政补贴名录,进一步对种业保险的发展予以高度支持。但是当前种业保险一方面存在保障产品供给的不足,主要保障制种、繁种环节,种业其他环节的保障需求难以满足;另一方面存在着保障力度的不足,难以有效、全面覆盖种业企业风险。

3 种业振兴的金融支持对策与建议

作为种业振兴主体的种业企业,能否在种业振兴中发挥应有的作用,取决于金融对其的支持作用。为此,在为更好地推动种业企业发展过程中,金融应该从以下方面进一步发力。

3.1 构建并完善现代种业发展的持续性政策金融支持制度种业振兴的金融支持需要相关部门积极引导金融机构将信贷资金向种业产业链倾斜,如启动种业振兴专项行动计划,发挥政策持续助力的作用。同时改变以往未将支持种业发展情况纳入绩效考评体系的现状,调整金融监管机构对银行等信贷监管政策,鼓励、支持、引导信贷资金流向种业企业。

3.2 构建金融支持种业振兴的内在体系种业振兴离不开金融的扶持,而现代种业的发展需要经过研发、育种、制种、加工、推广等多个阶段,其研发周期长、投入大、技术风险高的特征决定了要实现种业的振兴需要政策性金融的支持,因而在金融支持种业振兴的过程中,需要发挥政策性金融机构和商业性金融机构相互补充的金融支持作用。一方面充分发挥国家开发银行和中国农业发展银行作为政策性银行机构的支持作用,满足现代种业“研、繁、育、推”各个阶段的金融需求,发挥好政策性金融机构的资金周期长、利率低的优势;另一方面发挥好商业银行信贷资金的补充作用,以满足现代种业及其配套企业在生产与流通过程中的流动资金需求,构建以政策性金融机构为主体,商业性金融机构为补充的金融支持体系。

3.3 加大信贷产品的创新力度,拓展种业企业的融资渠道一方面通过担保公司和增信机构等部门增信,提升企业的信贷能力;另一方面通过创新订单、应收账款及商标权、专利权等知识产权融资方式,盘活企业订单等潜在资产,增加企业的信贷可得性。如开展种子经营权质押贷款,发挥“种子金融”的作用,通过制定相应的农作物种子品种经营权及经营规模价值评估办法,在组建评估人才库的基础上,明确评估程序、评估方法及价值参考标准,构建健全的经营权融资评估体系。在农作物种子贷款方面,以县种子评估小组为依托,依据推广种植面积和市场价格等要素来评估种子的价值,全流程进行监管,控制信贷风险。

3.4 建立与发挥“保险+”多层次联动的金融支持作用“保险+信贷”“保险+担保公司+银行”等多层次金融联动作用的有效发挥可以实现以下两个方面的作用:一方面保险公司参与到种业振兴市场能够有效地降低种业企业的市场风险,拓展保险公司的农业保险业务;另一方面能够降低银行信贷风险,保障银行到期本金和利息的安全收回,进而增强种业企业获得信贷支持的可能性,缓解种业企业信贷约束。