陈奕禧书法鉴藏活动之考察

2023-07-17郭婧超

郭婧超

摘 要:陈奕禧为清初颇具影响力的书法家、鉴藏家,于金石书画之文艺造诣深厚。

本文以其现存笔记、著作等为基本史料,梳理其与满族官员的交游线索,并通过陈奕禧与诸满族官员之间围绕书法鉴藏及创作展开的交流互动探究该群体的书法鉴藏情况和观念,进而考察康熙一朝满族官员的汉学态度及汉化倾向。

关键词:陈奕禧 满族官员 汉化倾向

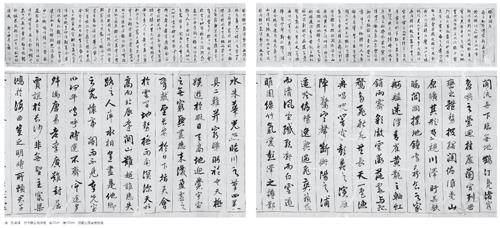

何焯云:『国朝书学(远)迈前轨,香泉先生尤足雄长一时……当其下笔,上下古今,举篆籀分隶章草行狎之奥,无所不有。昔米元章悉收六朝妙处,酝酿笔端,幸得先生为主盟,岂限(恨)今无古人也。』[1]康熙一朝未能跻身庙堂高位的陈奕禧,因在书法艺术上令人瞩目的天赋和造诣及对法帖剧迹不俗的鉴赏力使之与当时不少满族官员结识且成为挚友。就陈奕禧笔记著作中所见其与满族官员的交游情形来看,书法鉴藏和应酬活动在他们的交往中扮演着极重要的角色。其中,巢可托与之书法互动颇为密切。巢可托,字素侯,滿洲正蓝旗人,官至刑部尚书。其书法『临摹涉猎工夫,神味往往似子厚,近体未尽完善,古体仿青邱一种,极摆脱羁靮,文胜于诗叙事之作尤佳』。[2]

二人的书画鉴藏交游频繁于康熙四十七年陈奕禧在京待缺之际,如春分后一日,巢向陈展示明代书家张弼的书法作品,[3]几日后又向其展示自己的珍藏《王宠书南华真经》:王履吉小楷为前明第一,其用笔全学《黄庭》兼以遗教法。沕穆古雅,后人总不及也……康熙戊子三月十九日大司寇寄斋巢公得此卷出以共赏命题。[4]

巢可托不仅命陈氏为其自藏法帖剧迹题跋,对陈氏书作更爱不释手:大司寇巢寄斋先生,当代龙门也。蒙赏识陋儒已十三四年,凡一缣一纸必付装褙而藏之勿失……今年来改补南安为公临晋迹四件……[5]

出于对陈奕禧书名的仰慕和认可,巢可托曾请之为父祖书写纪念铭文。不过随时间推移,陈为巢所撰的诗文题跋语气渐显谦逊而恭敬,这或许与巢在朝堂地位日升有关。陈奕禧不遗余力地完成巢公『命』制的各类题跋、书作,这与其满人身份和地位恐不无关系,也因自己作品被高度重视使其感到惭愧又欣慰。巢可托与汉官陈奕禧交好自然不乏留心翰墨之故,慕陈书名以获得其为时风高度认可的文艺价值或是根本动因。

另一位与陈奕禧常论及书画事的满族官员是伊学庭,本名伊都立,伊尔根觉罗氏,满洲正黄旗人,在陈奕禧满族官员的交游圈中,其家世最为显赫。[6]

家族学养的浸染、师长同侪的互动使之对汉文化的理解和学习拔萃于同辈的八旗子弟。二人的忘年之谊以法帖名迹为介徐徐展开,交游情形多见于《绿阴亭集》中,大致可分为两类,一是陈为伊作书并题跋,二是陈题跋伊所藏法帖:戊子七夕为学庭书,此后一日而毕继以贯休。此诗用感学庭之癖嗜也。所谓千人万人,一人两人,古今真有同慨。[7]

兰亭起于定武,继以神龙,是欧、褚之二源论之数矣……此本乃西溟姜编修家藏石……西溟临殁以赠学庭。予向学庭索得乃为之临摹,以存记其本末……[8]

除围绕书法创作或鉴藏活动展开的交游,陈奕禧曾受伊都立嘱托,书其父伊桑阿诰命表并有跋。陈奕禧数次称赞伊都立年少有为,且诉与之颇有共鸣,文辞间未因其显赫家世而谦卑拘谨,更多言知己相逢的喜悦与慨叹。陈奕禧之于伊都立算得上是开阔其书法文艺视阈的引领者,亦是心意相通、志趣相投的知音之交。

此外,陈奕禧还与郭络罗·阿金、图月坡等满族官员及数位皇室宗亲都颇有交情。他们对于书画艺术表现出积极接受的态度,并十分乐于参与其中。由于目前鲜有关于他们与陈奕禧交往的文献资料,个人的诗文集也未有传世。其收藏规模仅依据陈奕禧题跋的情况恐不能代表全貌,然由此一隅可推断其大致的鉴藏情形及观念。

笔者将陈奕禧与满族官员以书法为核心的应酬活动情况整理成表[9]:根据表中所见,满洲上层的收藏不局限于法帖,也有少量名画,书法以明清书家的作品及刻帖、拓本居多。

除图月坡藏晋人墨迹外[10],少有前代流传下来的墨迹作品。这与当时朝廷政策及收藏大家的垄断有极大关系。

至康熙时,大部分法帖名绘已经掌握在财力、眼力均不俗的高官巨贾手中,还有一些通过抄家、进贡等方式进入清内府。对于接受汉文化启蒙较晚且官职又不那么高的满族官员,很难收藏到极珍贵的书画。而收藏明清书家特别是时人书作就容易不少,亦可满足该群体从事收藏活动的心理和需求,这也是缘何陈奕禧所见满族友人的藏品以明清名家作品和前代拓本居多的原因。由于陈氏笔记中所描述的满族友人收藏情形较为简略,看起来几位满洲贵族收藏书作时所考量的因素与汉族文士相较显得并不挑剔。请陈奕禧题跋的原因或是因其善书,可以为藏品增色,或是因受限于对汉文化的认知和理解,而表现出的一种对汉族文士间常见的书画鉴赏酬酢行为的模仿。然而,不论其鉴藏的目的是出于发自内心的喜好,还是附庸风雅的效仿,都潜移默化地推动了满洲上层的汉化进程。

在题跋内容方面,或出于收藏者的官职、关系亲疏程度等因素的考量,陈奕禧所用的修辞语言也大有不同。他直言挚友阿金藏《云麾将军》不真,并痛斥作伪者。而对于伊都立这位家族显赫的小辈,言语间则隐晦了些许。其藏《兰亭序》为姜宸英所赠,姜陈二人亦师亦友,交情甚笃。但就《兰亭》陈氏并未直接对其真伪做出判断。或许他确是未曾见过,眼观尚且无法定夺;也有可能碍于收藏者的身份,不便做出判断,只称字形不同并未曾见过。对《肃府淳化阁帖》评价也并不直言该版本品质不佳,只称是补摹者未能指明缺漏,令人读来茫然。既不使藏家尴尬,也不会使后来者觉得陈氏眼力低不至分辨优劣。相较于同汉族文士的直言不讳,陈奕禧一般选择避免言及满族友人藏品的真伪,也少用专业性和理论性较强的文字进行批评,多用称道和赞美之辞。一方面对于满洲上层而言,他们的收藏行为已然是一种对于汉文艺接受和认可的举动,反映着该群体的汉化倾向。因其汉化的程度还处于比较浅显的阶段,所以陈奕禧的修辞对于满族文士的书写练习和书法收藏很多时候需要发挥鼓励和认可的作用。从另一方面来看,作为一名仕清汉官,陈奕禧深知在异族统治的压迫下,汉人的话语权和民族自卑感是共同存在的。不论是交往数十载的老友还是意气相投的小辈,在清廷『首崇满洲』『崇满抑汉』的本质下,其题跋文字都准确地拿捏着措辞的分寸,从未展示出过度的亲近,并总以谦逊的口吻,表达对满族收藏者对自己认可的感激。家族丰富收藏积累陶染出的不俗眼力也使之能够对作品的真伪、内容、品相等做出得当的评价,并且表达出自己的观念和情致,这些藏品也因有这位颇负盛名的书家题跋而增色不少。

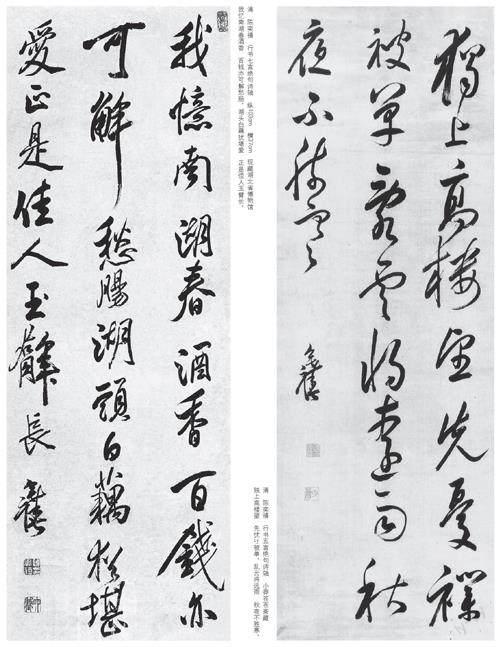

除热衷于请陈奕禧题跋藏品外,其书法作品更是上诸满官书法弆藏的重要组成部分。请之作书几乎是他们会面或雅集时必不可少的活动,并将其作品精心装裱、妥善收藏。书写的内容可大致分为临作和创作两类。满族官员有时会指定临摹作品的文本,对于『二王』一脉的经典作品颇为倾心,特别是《兰亭序》一篇最受欢迎。部分创作作品的内容、书体等信息虽不存,陈奕禧在书写时也应未脱帖学谱系之藩篱,发挥起来既得心应手,又可满足受书人的审美趣味。值得注意的是,陈奕禧曾分别为巢可托和伊都立的父亲书写碑铭墓表等文。

巢、伊的父亲都身居高位,铭文的作者亦是如王士祯等当朝文坛执牛耳者。陈奕禧为之誊录书写,恰恰反映出其书学造诣为时人所认可,地位也可同撰文者相匹配,更增添了铭文的文化价值。除铭文外的书法作品,从形制来看,临创多为手卷或册页形式,或有短幅手札,未见有巨幅屏条立轴。由此可推断陈奕禧的书作之于满族官员是丰富其收藏规模的重要物件,可供个人展玩或向友人展示观览,而少作厅堂装饰或博人眼球之用。陈奕禧深谙这一群体的喜好,无论是内容还是形制都与主流审美相一致。这也在一定程度上反映出在清廷严苛地压制下,书坛主流仍然是以传统帖学为主导的美学架构。

从索书的时间来看,无论是题跋还是索书均发生在康熙四十三年之后,主要集中于康熙四十七年陈奕禧来京待缺期间。康熙三十八年,皇太子胤礽曾遇到监督修大通桥的陈奕禧:驾出便门,臣奕禧跪迎道左。皇太子下马问:『是何官?』臣答:『是户部员外,皇上特点开河运粮大通桥监督。』又问:『是何姓名?』臣答:『是陈奕禧。』皇太子笑曰:『原来是汝在此么?』即向随侍诸臣曰:『此人最善书,我有他的册页。』[11]知悉陈奕禧的身份后,太子发现早闻其书名,还藏有其墨迹。可见陈奕禧的书法在当时极负盛名,方能为皇室成员所称赞和认可。之后他便随侍太子左右前往通州:己卯七月十一日,皇太子谒陵由大通桥登舟,命监督臣陈奕禧侍驾随行至通州。示读睿制诗集,并观松花江石砚,赐坐赐食,且命作书,恭呈《纪恩十二章》即献睿览……命臣作大、小行草书……皇太子进金椀莲子,即命随侍亦赐一椀陪食。毕复赐瓜果等物。[12]

在路途中,太子命陈奕禧作书,与其谈论古人笔法,还邀其共赏石砚,待之颇为礼遇且频有赏赐。可见皇太子于翰墨文艺的喜好,对才情横溢的汉族官员也甚为尊重,毫不吝啬。此次经历使陈奕禧倍感欣喜,除《春蔼堂集》所记诗组,还特书《纪恩诗十二首诗卷》一篇,并致信于兄长言及此事。不久后,陈奕禧幸运地得到皇帝赏识,入值南书房,或许正与皇太子机缘巧合又意趣相投的结识不无关系。除太子外,皇长子胤禔[13]、皇四子胤禛都对陈奕禧的书法颇为激赏,命其作书留藏。胤禛即位后,还敕内府将所藏陈氏书法摹勒上石刻成《梦墨楼法帖》。由于目前所见关于上诸满官与陈奕禧交往的文献资料几乎不存,所以他们同陈氏相识的最早时间、缘由尚且无法确定。根据陈奕禧诗文题跋中所载,他与巢可托、伊都立的相识时间都远早于康熙四十三年。但此前他们并未有向陈氏索书的行为,甚至几乎没有什么书信往来。康熙四十三年后,陈奕禧与上诸满官的交游逐渐频繁,这一点不应当被忽略。康熙四十一年入直南书房的经历以及皇子的藏书行为或许是拉近他与满官关系的催化剂。康熙帝雅好文艺,满族官员不免上行下效,不仅善骑射,同时以书法、诗文附庸风雅,来彰显自己的文武双全。而未入南书房前的陈奕禧,最初仅以贡生被授予山西安邑县丞,赫赫书名并没能给他带来亨通的仕途。即使书名在外,其低微的官职恐怕也很难得到八旗子弟的重视。这或许是未能在陈氏早期的诗文笔记中见到与上诸满官有交往线索的重要原因之一。直至入侍南书房,得皇恩,虽未能长期随侍君王,此次崭露头角的经历是对其书法造诣的认可,地位自然也更胜从前。在南书房供职一年多后,陈氏外放石阡,上诸满官与其互动逐渐热络起来。因之在外任职索书不便,多以书信诗作诉说衷肠。直至康熙四十七年陈奕禧回京待缺,在京友人的索书及赏鉴书画活动接踵而至。虽偶有抱怨但他依然乐此不疲地完成了大量的应酬之作。上诸满官也在此期间获得了不少题跋和书作。对于陈奕禧而言,因与受书者间的交换很多时候可能是难以量化的非直接的表达,这些应酬作品也许在当下并不能使他获得直接的经济回报,但『投其所好』『有求必应』无疑是维系他与上层满人友谊的一种极好的方式。

在康熙一朝,陈奕禧以书法名世而备获满汉文士的青睐。其以岁贡生入仕,后任职于山西、河北、贵州等区县,励精图治却未能官运亨通。常年远离政治中心的他与满族官员的结识交游极大程度上有赖于其盛极一时的书名。他们邀请陈氏于家中做客,同其谈书论画,出所藏佳作请之题跋,对于其书法更是颇为看重,竞相珍藏。为官在外期间,他多通过书信维系友谊。陈奕禧与其满官友人交游互动的高潮在康熙四十七年京师待缺之时,应接不暇的邀约使其辛劳亦欣喜。在交往过程中,他们似乎未因民族的差异而显生疏。满族官员也乐于与像陈奕禧这样颇具才情的汉族文士交游学习,以满足自身对文艺兴趣的追求和向往。陈奕禧与满官的交游很多时候并非是处于同一场域的直接交流,大多以书信传递信息、增进友谊,内容则以诗文居多,可见与陈氏交游的满官均接受过良好的汉学教育。他们中大部分人因工诗闻名并以文采见长,有诗、文集留存于世。于满族友人而言,陈氏不仅是为时人、时代所认可的善书者,也是他们书法鉴藏领域的引导者。就目前文献中所呈现的内容来看,陈奕禧虽未参与满族友人的收藏环节或给予相关建议,但在应邀鉴赏时留下题跋品评作品,以及对刻帖、拓片版本优劣等问题的论说表达着其鉴赏、书学观念。在完成诸位皇子和友人索书的请托时,陈奕禧也有意识地选择『二王』经典进行临摹,或将传统谱系和官方推崇认可的书法风格融入于创作之中,一定程度上迎合、影响了其满洲交游圈的书法审美架构和偏好。

注释:

[1]何焯.义门先生集·卷八[M].清代诗文集汇编卷二〇七.上海:上海古籍出版社,2010:227.《容庚藏帖》中收錄何焯题跋的拓本,然与《义门先生集》所载稍有出入,笔者将之标记于括号中。

[2]法式善.八旗诗话[ G ] \ \清代蒙古族别集丛刊:第八卷.北京:国家图书馆出版社,2021:386.

[3]陈奕禧.绿阴亭集[M].光绪乙酉忏花庵刻本:卷下:往在虞州见东海翁与桑民悦合书一册,爱而欲得之,竟为祁县戴枫仲取去,今莫知所在。巢寄斋司寇公示观此卷,极慰夙想。

[4][5]陈奕禧.绿阴亭集[M].光绪乙酉忏花庵刻本:卷下.

[6]伊都立父伊桑阿,顺治九年进士授礼部主事累擢内阁学士,母亲为康熙重臣索额图之女乌云珠,以诗名闻于世。

[7][8]陈奕禧.绿阴亭集[M].光绪乙酉忏花庵刻本:卷上.

[9]除表中所见满族官员外,陈奕禧与蕴端、玛尔浑等贵戚亦交情不浅。交游活动主要为雅集、赋诗及少数绘画作品题跋等。因与书法关系不甚密切,遂不列入。

[10]林佶.朴学斋诗稿[M].清乾隆九年家刻本:卷三:君间写生纸为赠皆可传者,王右军鸭头丸帖真迹君所藏弆予欲从君借观聊先识于此。

[11][12]陈奕禧.春蔼堂集[M].康熙丁亥秋吴门雕本:卷五.

[13]陈奕禧.春蔼堂集[M].康熙丁亥秋吴门雕本:卷二:皇长子祠西岳还奉调协,应奉命为书西岳碑一通。

作者系清华大学美术学院二〇一九级博士研究生

本文责编:苏奕林 张莉