典型铅锌冶炼区与自然地质高背景区周边耕地土壤中重金属分布特征及来源分析

2023-07-17和淑娟和丽萍王苗杨牧青曾沛艺李嘉琦

和淑娟 和丽萍 王苗 杨牧青 曾沛艺 李嘉琦

摘要 为了研究典型铅锌冶炼区与自然地质高背景区耕地土壤中重金属分布特征及来源,采集云南省2个区域91份土壤样品,运用单因子指数法、土壤重金属累积性分析和潜在生态危害指数法等研究土壤重金属分布特征和生态风险。结果表明,自然地质背景区域8个重金属元素90%以上均为轻度累积和无明显累积,表层和深层的重金属(除Cr和Ni)含量无明显变化;典型铅锌冶炼区域Cd和Pb的累积程度80%以上为中度和重度累积,重金属主要富集在0~60 cm,随着深度的增加,重金属含量呈下降趋势。典型铅锌冶炼区域主要为Pb、Cd污染,污染来源主要为铅锌冶炼带来的人为污染;自然地质高背景区域主要超标元素为Ni、Cr、Cu,来源主要为成土母质和母岩。自然地质高背景区域周边耕地土壤重金属潜在生态风险比典型铅锌冶炼区域周边耕地土壤低。

关键词 土壤;重金属;分布特征;来源;铅锌冶炼区;自然地质高背景区

中图分类号 X 53 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2023)12-0063-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.12.014

Analysis on Distribution Characteristics and Sources of Heavy Metals in Cultivated Soils Around Typical Lead-zinc Smelting Area and Natural Geological High Background Area

HE Shu-juan,HE Li-ping,WANG Miao et al

(Yunnan Research Academy of Eco-environmental Sciences,Kunming,Yunnan 650500)

Abstract In order to study the distribution characteristics and sources of heavy metals in cultivated soil in typical lead-zinc smelting area and natural geological high background area,91 soil samples were collected from two regions in Yunnan Province,and the distribution characteristics and ecological risk of heavy metals in soil were studied by using single factor index method,soil heavy metal accumulation analysis method and potential ecological hazard index method.The results showed that more than 90% of the eight heavy metal elements in natural geological background area had mild accumulation and no significant accumulation,and the heavy metal content in the surface and deep layers had no significant change;the accumulation degree of cadmium and lead in typical lead-zinc smelting area was more than 80% of moderate and severe accumulation,and heavy metals were mainly concentrated in 0-60 cm,and the heavy metal content decreased with the increase of the depth.The typical lead-zinc smelting area was mainly polluted by Pb and Cd,and the pollution source was mainly man-made pollution brought by lead-zinc smelting.In the natural geological high background area,the main elements exceeding the standard were Ni,Cr and Cu,which were mainly derived from the parent material and rock of soil formation.The potential ecological risk of heavy metals in cultivated soil surrounding the natural geological high background area was lower than that surrounding the typical lead-zinc smelting area.

Key words Soil;Heavy metals;Distribution characteristics;Source;Lead-zinc smelting area;Natural geological high background area

作者簡介 和淑娟(1989—),女,云南丽江人,工程师,硕士,从事土壤环境保护研究。*通信作者,正高级工程师,硕士,从事土壤环境保护研究。

收稿日期 2022-05-25;修回日期 2022-08-25

耕地土壤环境质量问题决定是否能保障“老百姓吃得放心”。一般来说,耕地土壤中的污染以重金属为主。而重金属污染来源又分为人为污染源和自然源[1],自然异常与人为污染往往同时存在,因此要判断环境污染状况,从自然异常中分离人为异常是十分重要的[2]。人为污染源根据人类活动类型又分为工业源、生活源和农业源,自然源主要来源于成土母质[3]。

云南省享有“有色金属王国”的美称,一方面矿产资源开发活动普遍存在,另一方面因地质背景成因造成耕地土壤重金属超标现象普遍存在。谢代兴等[4-8]研究显示,云南峨眉山玄武岩和碳酸盐岩分布区的水系沉积物和土壤中重金属元素超常富集,为典型的地质高背景区。

目前,国内外有大量专家学者对自然地质高背景区[3,9-12]、铅锌冶炼区[13-16]的土壤重金属污染特征进行了研究,但很少有文献对两者重金属含量分布及特征进行对比研究。而在地质高背景普遍分布的区域,如云南、贵州、广西等,如何辨别土壤中的重金属来源是一个难点。至今,没有明确的观点和方法来确定某个区域是自然地质高背景区域还是典型的人为污染区域,也少有文献表明自然地质高背景区域和典型铅锌冶炼区域的生态风险的高低。因此,该研究以某典型有色金属采选冶炼企业周边耕地土壤和某典型地质高背景区耕地土壤为研究对象,采用单因子指数、累积性指数及《农用地土壤污染风险管控标准》(GB 15618—2018)评价重金属污染程度,应用潜在生态风险指数法评价重金属的潜在生态风险,利用聚类分析法和相关性法对污染区重金属来源进行解析,比较自然异常与人为污染区域土壤中的重金属含量及分布特征,以期为辨别土壤重金属来源为自然异常与人为污染提供一些方法,也为后期耕地污染源头控制及其安全利用提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区域

典型有色金属冶炼区耕地位于云南省西南部,其周边分布1个铅锌冶炼企业,有58年的生产历史,目前该企业已关停,该区域属南亚热带夏湿冬干山地季风气候,年降雨量1 624 mm。典型自然地质高背景区耕地位于云南省西北部,周围无工业企业污染源,区域内分布有峨眉山玄武岩,该区域属高原型西南季风气候,年降雨量900 mm。

1.2 样品采集与分析

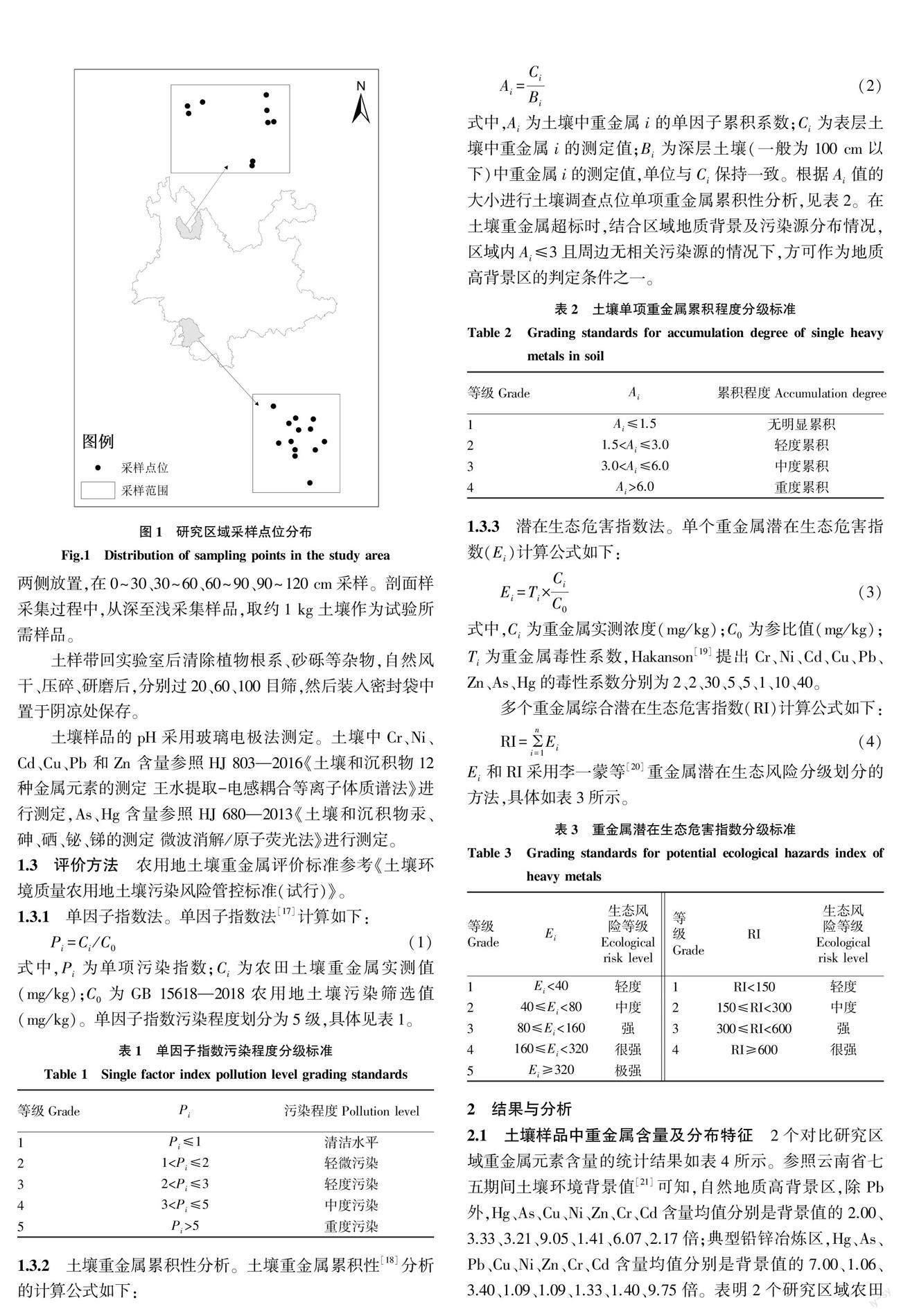

根据研究区农田分布情况,避开附近污染源,并参照HJ/T 166—2004《土壤环境监测技术规范》的相关规定,在典型铅锌冶炼区域布设13个点位,典型自然地质高背景区域布设9个点位(图1),共采集土壤样品91份。土壤样品采集:采用GPS定位,人工开挖长约1.5 m、宽0.8 m、深1.2 m,挖掘土壤剖面使观察面向阳,表土和底土分两侧放置,在0~30、30~60、60~90、90~120 cm采样。剖面样采集过程中,从深至浅采集样品,取约1 kg土壤作为试验所需样品。

土样带回实验室后清除植物根系、砂砾等杂物,自然风干、压碎、研磨后,分别过20、60、100目筛,然后装入密封袋中置于阴凉处保存。

土壤样品的pH采用玻璃电极法测定。土壤中Cr、Ni、Cd、Cu、Pb 和 Zn 含量参照HJ 803—2016《土壤和沉积物12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》进行测定,As、Hg含量参照HJ 680—2013《土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》进行测定。

1.3 评价方法 农用地土壤重金属评价标准参考《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》。

1.3.1 单因子指数法。单因子指数法[17]计算如下:

Pi=Ci/C0(1)

式中,Pi为单项污染指数;Ci为农田土壤重金属实测值(mg/kg);C0为GB 15618—2018农用地土壤污染筛选值(mg/kg)。单因子指数污染程度划分为5级,具体见表1。

1.3.2 土壤重金属累积性分析。土壤重金属累积性[18]分析的计算公式如下:

Ai=CiBi(2)

式中,Ai为土壤中重金属i的单因子累积系数;Ci为表层土壤中重金属i的测定值;Bi为深层土壤(一般为100 cm以下)中重金属i的测定值,单位与Ci保持一致。根据Ai值的大小进行土壤调查点位单项重金属累积性分析,见表2。在土壤重金属超标时,结合区域地质背景及污染源分布情况,区域内Ai≤3且周边无相关污染源的情况下,方可作为地质高背景区的判定条件之一。

1.3.3 潜在生态危害指数法。单个重金属潜在生态危害指数(Ei)计算公式如下:

Ei=Ti×CiC0(3)

式中,Ci为重金属实测浓度(mg/kg);C0为参比值(mg/kg);Ti为重金属毒性系数,Hakanson[19]提出Cr、Ni、Cd、Cu、Pb、Zn、As、Hg的毒性系數分别为2、2、30、5、5、1、10、40。

多个重金属综合潜在生态危害指数(RI)计算公式如下:

RI=ni=1Ei(4)

Ei和RI采用李一蒙等[20]重金属潜在生态风险分级划分的方法,具体如表3所示。

2 结果与分析

2.1 土壤样品中重金属含量及分布特征

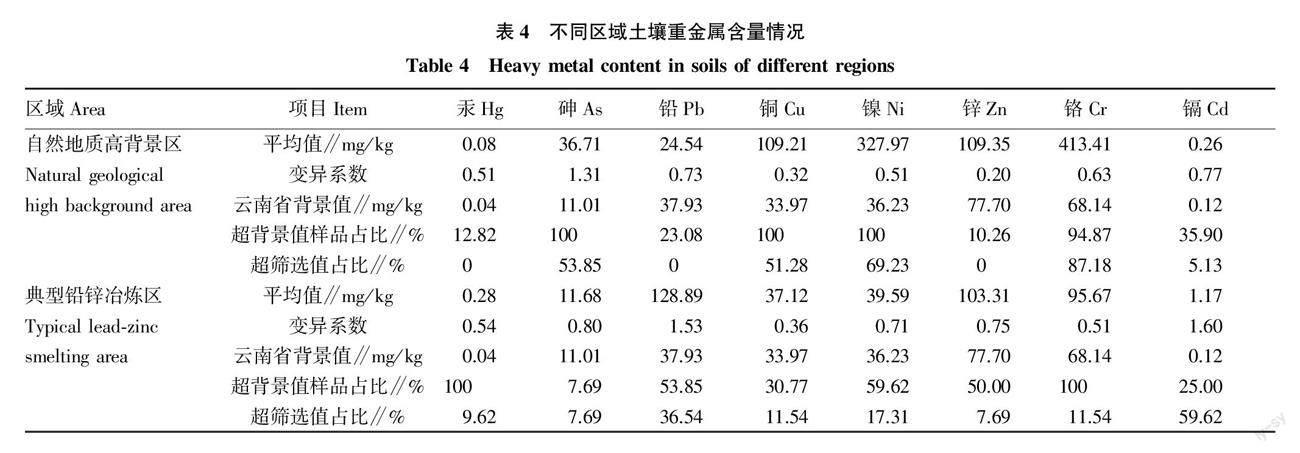

2个对比研究区域重金属元素含量的统计结果如表4所示。参照云南省七五期间土壤环境背景值[21]可知,自然地质高背景区,除Pb外,Hg、As、Cu、Ni、Zn、Cr、Cd含量均值分别是背景值的2.00、3.33、3.21、9.05、1.41、6.07、2.17倍;典型铅锌冶炼区,Hg、As、Pb、Cu、Ni、Zn、Cr、Cd含量均值分别是背景值的7.00、1.06、3.40、1.09、1.09、1.33、1.40、9.75倍。表明2个研究区域农田土壤中这8种重金属均存在不同程度的累积。与刘勇等[22]的研究具有一致性,冶炼厂周围土壤中重金属在水平分布上具有局部高度富集的特征。因地质背景成因,典型自然地质高背景区的Ni、Cr等元素高于云南省的背景值数倍。张金兰等[23]研究表明,受成土母质影响,广东省东部某县级区域Cd、Pb、Cu元素背景值高于广东省背景值。

典型冶炼区周边耕地土壤pH为4.31~7.39,平均值为5.45,土壤样本整体偏弱酸性。自然地质高背景区耕地土壤pH为7.17~8.50,平均值为8.06,土壤样本整体偏碱性。土壤重金属含量与GB 15618—2018的风险筛选值对比分析发现,自然地质高背景区As、Cu、Ni、Cr、Cd均存在超标样本,Hg、Pb、Zn不存在超标样本,Cr和Ni超标率较大,分别达到87.18%和69.23%;典型铅锌冶炼区8种重金属均存在超标样本,Cd和Pb超标率较大,分别达到59.62%和36.54%。

变异系数(CV) 反映总体样本中重金属含量的平均变异程度,变异系数越大,说明受到的人为干扰影响越大[24-25]。由表4可知,自然地质高背景区周边土壤As的变异系数较大,典型铅锌冶炼区周边土壤Pb和Cd的变异系数较大;且除了As和Cr外,典型铅锌冶炼区周边土壤其他6种重金属含量的变异系数均大于自然地质高背景区,由此可得出典型铅锌冶炼区周边土壤受人为干扰影响较大。

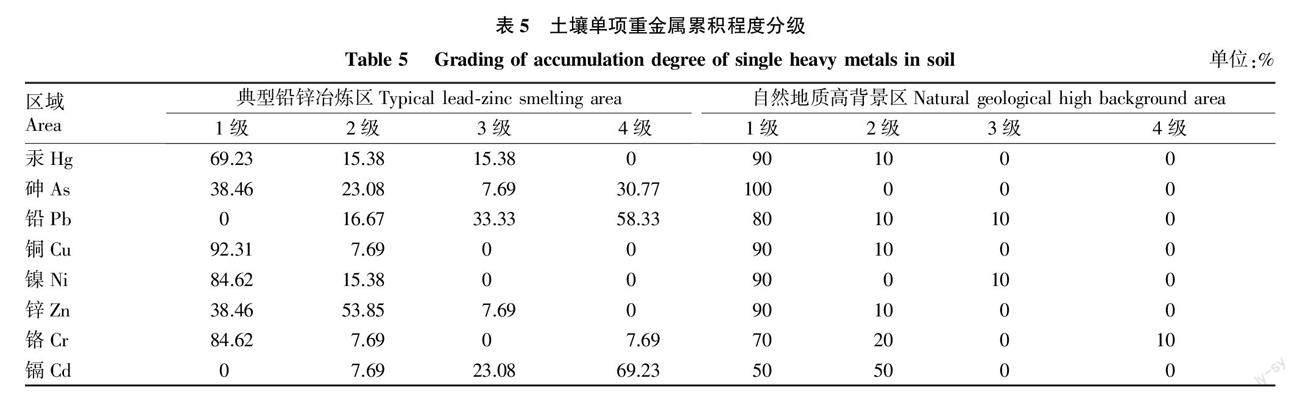

对2个区域的重金属累积程度进行分析,结果显示(表5),自然地质背景区域8个重金属元素的轻度累积(2级)和无明显累积(1级)为90%以上,典型铅锌冶炼区域Cd和Pb的中度累积(3级)和重度累积(4级)为80%以上。典型冶炼区域周边土壤可能受到大气沉降和污水灌溉影响,重金属大多累积在表层,深层土壤中含量较低。有研究表明,沉降作用以及由污灌、施肥等措施输入土壤中的 Cd、Zn、Pb 等重金属多富集于土体表层,即使在长期强烈淋溶作用下能够影响到土壤剖面上较深的区域,但总体都会一定程度上表现出明显的表层富集规律[26];而自然地质高背景区土壤则由于成土母质的原因,重金属在土壤表层和深层的含量没有较大变化。有研究表明,通过考察重金属元素在土壤剖面上的分布与迁移特征,可以初步识别土壤是否受到明显的人为污染影响[27]。

从图2可以看出,典型铅锌冶炼区域重金属主要富集在0~60 cm,随着深度的增加,重金属含量呈下降趋势。自然地质高背景区则呈现出表层和深层的重金属(除Cr和Ni)含量无明显变化,甚至出现深层的重金属含量高于表层的现象。由此表明,典型铅锌冶炼区周边土壤重金属污染主要集中在0~60 cm,而自然地质高背景区由于成土母质的原因,深层土壤中的Cr、Ni、Cu仍超过标准值。蒋煜峰等[28]对典型工业区土壤研究发现,随土壤深度增加,重金属含量降低,且污染物主要富集在表层0~20 cm。殷汉琴等[27]对浙江省中部某区域土壤重金属来源解析研究中采用元素剖面分析法对污染来源进行了定性识别,发现重金属元素 Hg、Pb、Cd、Zn、Cu 表层含量显著高于母质层(C层),剖面上元素变化规律与单元素污染程度相符,在表层累积程度高的元素,污染程度也较高,并且土壤从母质层到表层呈现出逐渐酸化趋势,说明人为活动的外源输入是导致污染元素在土壤表层中富集的主要原因[29]。

2.2 土壤重金属评价分析

该研究以农用地土壤污染风险筛选值为评价标准,采用单因子指数法进行评价,结果显示,自然地质高背景区周边土壤的Pb和 Hg、Zn的单因子指数均小于 1,为清洁水平,其他元素50%以上的样品处于轻度以上水平,存在轻微污染。而典型铅锌冶炼区域周边农用地土壤的Pb和Cd有10%以上的中度和重度污染。

土壤重金属综合污染状况如图3所示。自然地质高背景区域周边土壤重金属潜在生态风险指数主要以轻度为主,所占比例为97%,与赖书雅等[30]的研究结果一致;典型铅锌冶炼区域周边土壤重金属潜在生态风险指数主要以轻度、中度为主,所占比例分别为72%和13%。自然地质高背景区域周边土壤重金属潜在生态风险比典型铅锌冶炼区域周边土壤低。

2.3 土壤重金属来源分析

有文献表明,同一地区重金属元素间相关性显著和极显著表明元素间具有同源关系或存在复合污染[19]。对2个研究区91个样本的重金属元素进行相关性分析,结果见表6~7。自然地质高背景区域土壤中Cr、Ni、Cu元素之间极显著相关(P<0.01),Cd、Hg、Pb元素之间极显著相关(P<0.01),说明Cr、Ni、Cu元素的来源相同,Cd、Hg、Pb的来源相同;典型铅锌冶炼区域周边土壤中的Pb、Cd、Ni、Zn、Cr元素之间极显著相关(P<0.01),说明Pb、Cd、Ni、Zn、Cr的来源相同。

聚类分析结果(图4)表明,将典型铅锌冶炼区元素分为 3 类,第 1 类是Ni、Cr、Cu、Hg、Zn、As,第 2类是Pb,第 3 类是Cd;将自然地质高背景区元素分为两类,第1类是Hg、Pb、Zn、Cd,第2类是Ni、Cr、Cu、As。不同地区的农田土壤重金属污染来源差异较大,典型铅锌冶炼区域主要为Pb、Cd污染,污染来源主要为铅锌冶炼带来的人为污染,其次农业活动也有可能有一部分贡献;自然地质高背景区域主要超标元素为Ni、Cr、Cu,来源主要为成土母质和母岩[31],王乔林等[32]研究表明Cr、Cu 和 Ni 主要受成土母质的控制,Cd、Zn 和 Pb 主要受人类活动影响。魏迎辉等[33]用PMF模型研究表明Pb、Zn、Cd主要来自铅锌矿的采选及冶炼等工业活动源,As和Hg主要来自污水灌溉和农药化肥施用等农业活动源(14.68%),Cr、Ni主要来自土壤母质源。

3 结论

(1)自然地质高背景区域8个重金属元素的累积程度90%以上均为轻度累积和无明显累积,典型铅锌冶炼区域Cd和Pb的累积程度80%以上为中度和重度累积。典型冶炼区域重金属主要富集在0~60 cm,随着深度的增加,重金属含量呈下降趋势。自然地质高背景区则表层和深层的重金属(除Cr和Ni)含量无明显变化,甚至出现深层的重金属含量高于表层的现象。

(2) 單因子及潜在生态危害指数法分析结果表明,自然地质高背景区周边土壤的重金属单因子指数评价均为轻度和轻微污染。典型铅锌冶炼区域周边农用地土壤的Pb、Cd有10%以上的中度和重度污染。自然地质高背景区域周边耕地土壤重金属潜在生态风险比典型铅锌冶炼区域周边耕地土壤低。

(3)典型铅锌冶炼区域主要为Pb、Cd污染,污染来源主要为铅锌冶炼带来的人为污染;自然地质高背景区域主要超标元素为Ni、Cr、Cu,来源主要为成土母质和母岩。

参考文献

[1] 贺辰戋,欧阳婷萍,郭宇,等.自然与人为源对农业土壤重金属污染的影响:以南沙浅深层土壤为例[C]∥2019年中国土壤学会土壤环境专业委员会、土壤化学专业委员会联合学术研讨会论文摘要集.[出版地不详]:[出版者不详],2019:54-55.

[2] 郭海全,郝俊杰,李天刚,等.河北平原土壤重金属人为污染的富集因子分析[J].生态环境学报,2010,19(4):786-791.

[3] 肖高强,陈杰,白兵,等.云南典型地质高背景区土壤重金属含量特征及污染风险评价[J].地质与勘探,2021,57(5):1077-1086.

[4] 谢代兴,杨杨,苏春田,等.滇东南石灰土重金属超标程度及潜在生态危害评价:以三迭系至寒武系地层土壤为例[J].贵州农业科学,2015,43(1):162-166.

[5] 洪涛,孔祥胜,岳祥飞.滇东南峰丛洼地土壤重金属含量、来源及潜在生态风险评价[J].环境科学,2019,40(10):4620-4627.

[6] ZHANG L,MCKINLEY J,COOPER M,et al.Transfer processes of potential toxic elements (PTE) between rock-soil systems and soil risk evaluation in the Baoshan area,Yunnan Province,southwest China[J].Applied geochemistry,2020,121:1-16.

[7] ZHANG L,MCKINLEY J,COOPER M,et al.A regional soil and river sediment geochemical study in Baoshan area,Yunnan Province,southwest China[J].Journal of geochemical exploration,2020,217:1-17.

[8] 张富贵,彭敏,王惠艳,等.基于乡镇尺度的西南重金属高背景区土壤重金属生态风险评价[J].环境科学,2020,41(9):4197-4209.

[9] 唐世琪,刘秀金,杨柯,等.典型碳酸盐岩区耕地土壤剖面重金属形态迁移转化特征及生态风险评价[J].环境科学,2021,42(8):3913-3923.

[10] 刘爽.地质高背景区重金属污染农田质量评价及分区管控研究[D].北京:中国地质大学(北京),2020.

[11] 王雪雯,刘鸿雁,顾小凤,等.地质高背景与污染叠加区不同土地利用方式下土壤重金属分布特征 [J].环境科学,2022,43(4):2094-2103.

[12] 陈俊坚,张会化,刘鉴明,等.广东省区域地质背景下土壤表层重金属元素空间分布特征及其影响因子分析[J].生态环境学报,2011,20(4):646-651.

[13] 胡雪菲,蒋煜峰,展惠英,等.徽县铅锌冶炼区土壤中重金属的空间分布特征[J].中国环境监测,2015,31(2):92-97.

[14] 刘智峰,呼世斌,宋凤敏,等.陕西某铅锌冶炼区土壤重金属污染特征与形态分析[J].农业环境科学学报,2019,38(4):818-826.

[15] 王洋洋,李方方,王笑阳,等.铅锌冶炼厂周边农田土壤重金属污染空间分布特征及风险评估[J].环境科学,2019,40(1):437-444.

[16] 徐玉霞,汪庆华,薛雷,等.关中西部某铅锌冶炼区表层土壤重金属污染的分布规律[J].土壤通报,2013,44(5):1240-1244.

[17] BAUER I,BOR J.Lithogene, geonene und anthropogene Schwermetallgehalte von Lobboden an den Beispielen von Cu,Zn,Ni,Pb,Hg und Cd[J].Mainzer geowiss mitt,1995,24:47-70.

[18] 胡克寬,王英俊,张玉岱,等.渭北黄土高原苹果园土壤重金属空间分布及其累积性评价[J].农业环境科学学报,2012,31(5):934-941.

[19] HAKANSON L.An ecological risk index for aquatic pollution control.A sedimentological approach[J].Water research,1980,14(8):975-1001.

[20] 李一蒙,马建华,刘德新,等.开封城市土壤重金属污染及潜在生态风险评价[J].环境科学,2015,36(3):1037-1044.

[21] 云南省环境科学研究所,云南省环境监测中心站,中科院地球化学研究所.云南土壤环境背景值研究报告[M].云南省环境保护局,云南省中科院,1990.

[22] 刘勇,王成军,刘华,等.铅锌冶炼厂周边重金属的空间分布及生态风险评价[J].环境工程学报,2015,9(1):477-484.

[23] 张金兰,黄程亮,陈克海,等.基于地统计学土壤重金属背景值研究及评价[J].环境科学与技术,2021,44(3):218-225.

[24] 陈兴仁,陈富荣,贾十军,等.安徽省江淮流域土壤地球化学基准值与背景值研究[J].中国地质,2012,39(2):302-310.

[25] 傅晓钘,刘婷婷.桐乡某皮革厂周边土壤重金属污染及健康风险评价[J].安徽农业科学,2018,46(35):80-86,145.

[26] 韩存亮.地球化学异常与猪粪施用条件下土壤中镉的分布、有效性与风险控制[D].北京:中国科学院大学,2012.

[27] 殷汉琴,简中华,魏迎春.浙中某地土壤重金属来源解析及风险评价[J].物探与化探,2014,38(1):135-141.

[28] 蒋煜峰,胡雪菲,UWAMUNGU JEAN YVES,等.典型工业区土壤重金属污染特征及生物有效性研究[J].环境科学与技术,2015,38(7):58-64.

[29] 韩存亮,肖荣波,罗炳圣,等.土壤重金属污染源解析主要方法及其应用[J].广东化工,2017,44(23):85-87,95.

[30] 赖书雅,董秋瑶,宋超,等.南阳盆地东部山区土壤重金属分布特征及生态风险评价[J].环境科学,2021,42(11):5500-5509.

[31] 和淑娟,李丽娜,杨牧青,等.云南某冰川侵蚀区域土壤高背景值成因及农作物重金属累积规律探究[J].环境科学导刊,2021,40(2):68-74,84.

[32] 王乔林,宋云涛,王成文,等.滇西地区土壤重金属来源解析及空间分布[J].中国环境科学,2021,41(8):3693-3703.

[33] 魏迎辉,李国琛,王颜红,等.PMF模型的影响因素考察:以某铅锌矿周边农田土壤重金属源解析为例[J].农业环境科学学报,2018,37(11):2549-2559.