20世纪中国木版画的革命性与时代性

2023-07-14苏亮

摘要:20世纪中国革命时期,木版画以革命为指导思想,向“为艺术而艺术”的现代艺术创作思潮提出了挑战。木版画艺术家们以刻刀为武器,所创作的作品与革命和人民紧密相连,同呼吸、共命运。古元作为20世纪中国革命年代里最有代表性的版画家之一,在立足于民族和现实的基础上进行创作,被称为革命的“版画战士”。本文旨在通过古元延安时期木刻作品探析20世纪中国木版画的革命性与时代性。

关键词:古元;版画;革命性;时代性

一、革命木版画的时代背景

五四运动之后,西学东渐逐步深入,新文化运动兴起。五四运动发生前后,资产阶级意识逐渐觉醒,社会发生了较大的变革。变革体现在社会的各个方面,传统木刻艺术在内容以及艺术形式上也发生了较大的变化。鲁迅先生说过,中国木刻“有过体面的历史”,这里说的体面的历史是指清代以前的传统木刻版画[1]。伴随着新时代的到来,传统木版画、旧形式木刻的泛滥和一成不变导致观者产生了审美疲劳,人们渴望具有新思想的木刻艺术。“抬西石印”的影响和西欧地区进口“洋纸”“洋红”以及日本石印画片的大量传播使传统民间木刻艺术受到打击,失去了市场竞争力而逐渐衰落。

20世纪30年代,在鲁迅先生的倡导下,新兴版画持续发展,鲁迅先生在提倡新木刻的同时,也反对木刻艺术家“为艺术而艺术”。鲁迅指导青年美术家扩大思想和眼界以及注意社会现状,用刻刀来表现群众所见到或不注意的事。 他在《新俄画选》小引中写道:“中国制版之术,至今未精,与其变相,不如且缓,一也;当革命时,版画之用最广,虽极匆忙,顷刻能办,二也。”[2]鲁迅先生这句话表明当时的木版画要能为当时的革命所用,鼓勵艺术家以刻刀为武器,去赞美英勇抗战的人民,表现中华民族坚定抗战到底的意志。

在20世纪的中国,普通民众的文化水平不高,知识分子用文字所传达的革命和救国思想很难准确地传达到普通民众的内心,较难与民众达成共鸣。相较于文字而言,木版画通过黑白图案的方法去表现社会现状和时事,民众更容易体会图案所传达出来的深意。在革命时期,对比文字及普通绘画而言,木版画更具实用性优势,正如鲁迅先生所说的:“虽极匆忙,顷刻能办。”

二、延安时期的木刻运动

延安时期的木刻,是在继承鲁迅先生倡导起来的新兴木刻的革命传统基础上发展壮大起来的,20世纪30年代一批活跃于上海的木刻家把新兴木刻的革命精神发展到延安。从1936年到1940年,新兴木刻艺术家相继到达延安。他们以鲁迅美术学院为活动阵地,将新兴木刻的创作方法以及创作经验直接传授给青年一代。延安的木刻工作者在党的文艺为工农兵服务的方针引导和鼓舞下,深入农村与部队,与农民和战士的生活紧密相连。并且亲身实践去参加革命斗争,从斗争中去体验、感受、熟悉工农兵和群众的生活以及思想变化并运用于木刻创作。所创作出来的作品都生动地反映了解放区军民的真实面貌。是集强烈的民族性、崇高的革命性、明确的目的性、与时俱进的时代性于一体的艺术作品。如江丰的《卫》、古元的《冬学》、彦涵的《审问》和《移民图》等优秀的木版画作品,这些作品在不同程度上反映了延安地区军民生活的真实面貌,作品传达出的民族性与现实主义的统一,是用真实的艺术语言去表现中国题材,以一种革命工具的形式去表现和传达革命思想,发挥阐述性与纪实性一体的社会功能,以图画的形式展现延安地区的时代面貌和政治风貌,具有无可比拟的时代性。

毛主席在1942年5月在延安文艺座谈会上发表的讲话(以下简称《讲话》)对延安地区的文艺创作方向以及创作风格产生了深刻的影响,他在《讲话》中指出文艺要与群众相结合,离开这个原则,就离开了广大的现实基础,只有深入群众、了解群众、研究群众、与群众交朋友,才能发掘群众真实的思想情感和精神需求,才能产生大众的文艺,丰富人民的生活而达到寓教于乐的思想,团结民众,取得战争的最后胜利[3]。此次《讲话》之后,延安的木刻家深入群众,真切地体验生活、观察环境、体会工农群众的所思所想,努力创作出人民群众乐于接受的木刻作品,并以木刻为载体进行革命的斗争和知识的传播,担起自己肩上的社会责任和历史责任。在《讲话》之后,延安地区涌现了许多的优秀的木刻作品,如古元的《哥哥的假期》《结婚登记》《减租斗争》等。这些作品在不同程度上反映了中国共产党在延安进行的革命实践和新政策的实行,他的作品都坚持现实主义的理念,描绘了延安生活的真实面貌,具有强烈的民族性与时代性。

三、古元延安时期作品中民族性与现实主义的统一

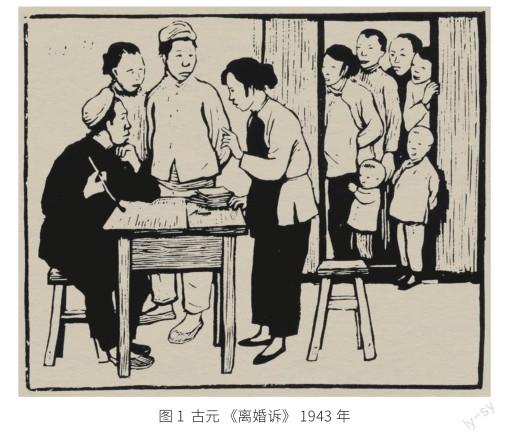

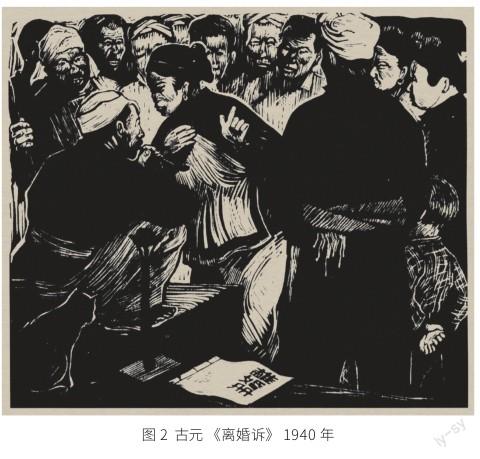

1938年,年仅20岁的古元远赴延安,就读鲁迅艺术学院,并且加入中国共产党。古元所创作的作品内容都是延安生活的真实情景,他在延安目睹的人和事是他的创作源泉,通过对普通群众生活的刻画来表现延安地区人民当家做主的变化,如作品《选民登记》《冬学》《骡马店》等。古元在《第一步》中阐述了他的木刻与生活的关系:“当时,我在刻制每一幅作品的过程中,都要对所表现的生活作详细的研究,生活本身成为我学习的最好范本。”[4]在《讲话》后古元的创作风格发生了巨大的转变。在《讲话》发表前,古元的木刻风格多借鉴西方木刻的表现形式,当时的延安群众对西式的木刻形式以及前卫的艺术表现手法了解得不多,如何创作出广大群众喜闻乐见的作品成为当时的主要难题。在《讲话》后,一些融合传统民间艺术的木刻作品相继出现,如沃渣的《五谷丰登、六畜兴旺》、胡一川的《军民合作》、古元的《讲究卫生 人兴财旺》等。这些作品蕴含了深厚的乡土情怀,在艺术创作手法上融合了民间的木版年画以及传统的剪纸艺术,创作了大众化的新木刻。1943年,古元创作了第二幅《离婚诉》(图1)得到了广大农民的喜爱,第二幅《离婚诉》相较于第一幅《离婚诉》(图2),在构图上放弃了上密下疏的复杂构图,也减少了灰色调的运用,而是选用更为简单明了的黑白线条来凸出富有节奏的画面构成。总体来说,第二幅《离婚诉》画面中体现了西刻与中国传统民间艺术结合的样式,作品内容简单明了,丰富且生动,更能为广大的工农群众所接受和欣赏。

(一)古元木刻作品中民族性的体现

古元的木刻作品展现了丰富的民族性,在选题内容上,古元所创作的木版画灵感都来源于延安地区的社会生活,无论是人物还是景物,都展现了丰富的民族特色与民族气质。古元对延安地区的各色民众进行了仔细的观察,对他们的神态、肢体语言、衣着风格、相貌特征等进行了细致入微的审视,从观察到的情景中提炼元素。如古元的作品《减租会》(图3),描绘的是农民在土改之后敢于当家做主,与地主争取减租的故事。整幅作品充满了戏剧性,画面中的人物以戏剧舞台式的布局从左到右排列,每个人物的神态及动作都生动传神、栩栩如生,通过主要人物的姿态和手势的牵引,把观者的目光集中到画面中心。古元所表现的人物,无论是衣着或神态动作都体现了陕北的民风,头扎白头巾并且结朝后,上身着短袄配宽腰带,脚上配圆口布鞋。这些都是当时陕北地区农民最常见的造型。作品贴近人民群众,同时又从中国传统民间艺术中吸取营养,向群众和民间艺术学习,这使古元的作品具有强烈的民族性与民族特色。

(二)古元木刻作品中现实主义精神的表达

中国共产党在抵达陕北后,便着手对陕北农村进行深入的改造,建立了农村革命根据地。中国共产党从政治、经济、社会这三方面对农村进行改造,在经济层面实行减租减息的政策。党的减租减息政策和土改给延安带来的改变在古元的作品中也有充分体现,在古元的作品《减租会》中,头扎白头巾的农民挺直了腰杆,一手指向头戴地主帽的地主,嘴里振振有词地要求减租,一旁的村民也在一起附和着要求地主减租。这样的场景构成了一幅引人入胜的故事画,体现了延安地区人民当家作主的历史真实性。古元对生活的敏锐察觉,用现实主义方法真实地记录了党在延安时,延安地区人和事发生的变化,并通过木刻的方式真实地记录下来,具有高度的历史真实性。如还有作品《调解婚姻诉讼》《发新土地证》《结婚登记》等。这些作品都表现了党在延安地区所实行的新政治、新法规对延安社会带来的影响,通过作品来表现这些影响带来的真实变化。真实性是古元创作的基础和创作的手法之一,古元在深入实际生活体验、观察,对社会历史现实的了解更加深刻,因此他的创作更加符合真实情景,这使他创作出来的作品得到了工农群众强烈的反响,引起了他们的共鸣。真实性是古元创作的核心原则,也是他作品重要的艺术特征。

三、中国革命时期木版画的革命性与时代性

中国革命时期的木版画是以一种武器形式而存在的,中国革命时期的木版画是对当时社会生活的全面反映,版画家在生活中开采矿藏、吸取营养,是对当时中国革命事业的真实反映,它成为革命宣传以及政治斗争的有力武器,代表着广大人民群众的利益。

在抗战时期,木版画激发民族精神以鼓励救亡,真的揭露侵略者与反动派的行为,通过图案的形式,鼓励人民团结一致反抗帝国主义侵略和封建主义的压迫。中国的革命时代为木刻版画的发展提供了源源不断的动力,以革命背景为主题反映社会现实为主要的创作依据,肩负着阐述历史真实性的使命,成为无产阶级传播革命思想和完成偉大革命的一种武器。以《讲话》为创作的指导方针,深入工农群众,在观察生活和体验生活的过程中,获取对木版画创作的灵感和更深的艺术认知。从新兴版画时期开始,版画就已经肩负起重要的社会责任,展示了顽强的适应力和生命力。版画创作者面对工农群众等,紧跟时代的步伐,创作除了工农群众需要的文艺,创造了大量革命时代下的人民群众形象,也创作了大量具有纪实性以及集现实主义精神和时代精神于一体的优秀作品。中国革命时期的版绘如同川流不息的滔滔大江,在历史长河中抒写着属于版画的历史篇章以及时代讴歌。

四、结语

本文以中国20世纪30年代的新兴木版画为研究背景,以古元延安时期的木版画为研究对象,通过研究延安时期的社会背景去探讨古元作品中所体现的时代性、革命性、民族性、现实主义精神。中国木版画在中国社会大变革时期和危难之际,“以刻刀为武器”的形式进行革命,版画家始终坚定不移地用手中的刻刀去揭露社会黑暗,坚持用现实主义的方法去表现中国社会所发生的时事以及人民的期盼,唤醒人民群众的革命意识,以推动中国的革命进程。

作者简介

苏亮,男,福建龙岩人,硕士研究生,研究方向为西画。

参考文献

[1]鲁迅.且介亭杂文[M].南昌:江西教育出版社,2019.

[2]鲁迅.新俄画选[M].上海:朝花社,1930.

[3]吉洛青.《在延安文艺座谈会上的讲话》对文艺作品的影响研究[D].太原:太原科技大学,2013.

[4]陈青.古元木刻风格初探[D].北京:中国艺术研究院,2006.