王权的象征、圣礼图像还是“君王之镜”?

——从《国王的两个身体》中对亚琛福音书卷首画的阐释谈起

2023-07-11杨道圣

杨道圣

早期一些德国学者如珀西·恩斯特·施拉姆 (Percy Ernst Schramm,1894 ~1970)①、恩内斯特·康托洛维茨等,对于奥托艺术中统治者图像的研究带有强烈的现实关切,将其作为时代的典范,作为德意志民族精神的象征,所以他们的研究就变成了政治思想的表达和宣传②。可以说他们是统治者图像研究的先驱,今天对于统治者图像的研究带着他们深深地影响,把各种类型的统治者图像无一例外地看作政治宣传的工具,统治者的自我表达。康氏在《国王的两个身体》中以亚琛福音书的卷首画作为图像证据来证明他的观点:加洛林的王权是以上帝为中心的,而奥托王权则是以基督为中心的。他将瓦堡、潘诺夫斯基的图像学的方法作了极其精彩地使用和发挥,使图像成为与文献具有同等说服力的证据。但是今天对于图像学方法的批评和反思也让我们对于康氏的解释提出了疑问:他所解释出来的含义是对于解释者而言的,还是对于当时图像的接受者而言的呢?图像的解释正确与否到底以什么为判断的依据呢?

一、康托洛维茨对奥托三世图像的阐释

罗马统治者的图像强调统治者的军事权力和神圣性,但也突出了不同统治者的个性。拜占庭的统治者图像对于罗马统治者的肖像作了基督教化的改造,虽然仍强调作为军事领袖的强大,又以《圣经》中的敬虔形象作为榜样,更突出其作为基督的跟从者与基督的相像,其身体面貌的特性变得不那么重要,而强调其作为理想统治者的形象及与其职位的相匹配。加洛林和奥托时期的统治者图像接受了拜占庭统治者图像的影响,关注《圣经》中的王权模式和国王形象,尤其是大卫王的形象,统治者的形象不仅强调其作为强大的军事领袖,而且更突出其作为“基督的勇士”,既从上帝和基督获得权柄,同时又是在地上的基督教会的保护者。③这就形成了9 ~10世纪统治者的图像志。比如《薇薇安圣经》(Vivian Bible)中的秃头查理的图像(图1),其头戴王冠,在紫色的丘尼克(tunic,一种及膝套头内衣)外着黄色克莱米斯(chlamys,一种象征王权的拜占庭式斗篷),坐在背后有紫色帷幔的宝座上,左手执杖,右手伸出,准备接受图尔修士奉献的绘本。在他头上,有紫色镶边的白色帷幔,帷幔有四处系于拱廊形成三处弧形,在正上方的弧形帷幔之上,有从云端伸出的上帝之手(manus dei),手指处散出金光,指向秃头查理,这既可以表达加冕,又可以表达祝福。这表明他的权力乃是上帝赋予,具有神圣性。白色的幔子被认为正如圣殿中遮盖至圣所的幔子,将上帝所处的空间与人所处的空间分开。④在拱廊的半圆拱两侧之上有两位女性形象,手执王冠,向秃头查理奉献,这是源于罗马帝国向尊贵之人特别是皇帝敬献花环或冠冕的传统。

图1:微型画,薇薇安圣经,大约845 年,496mm×345mm,巴黎,国家图书馆

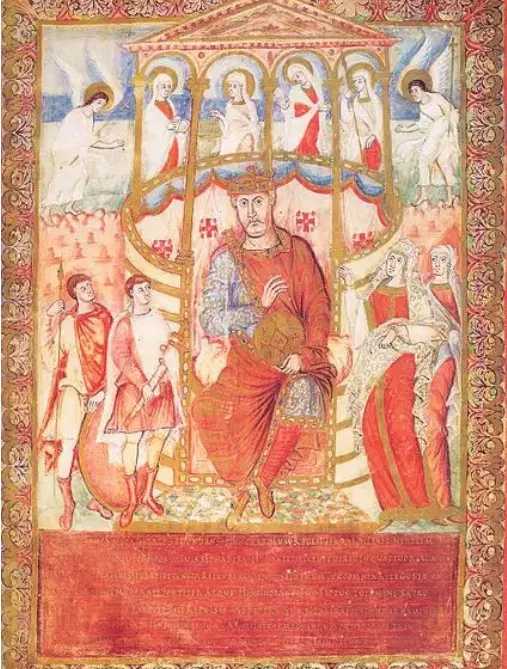

康氏论证奥托时期以基督为中心的王权的最重要的图像证据是亚琛福音书卷首画,表现的是奥托三世⑤(图2)。这幅统治者的图像与秃头查理的肖像有不少相似的地方,也有一些不同。奥托三世在白色的丘尼克外着紫色的克莱米斯,右手拿权球,左手向外伸出,按照图1 的表达传统,应该是接受对页上鲁塔尔(Liuthar)所献的福音书。最大的不同是他坐的宝座是由下面坐着的一个人用双手努力撑起的。周围有杏核形光环,在头部四周有四活物(带翅膀的人、狮子、牛、鹰)围绕,这显然是以“光轮中的基督”的形象来表现奥托三世,下面支撑宝座的是大地的拟人化形象,也与传统表现基督的图像志一致。在奥托三世头上有一内含十字的圆形光环,从光环中伸出一只手,即上帝之手(也有学者以为是基督之手),中指与食指触摸奥托三世的额头,表达加冕和祝福。两个光环有些微交叉重合之处,还有就是四活物共执一条紫边的白色布带。这显然是以基督的形象来表现奥托三世。

以基督形象来表现统治者是从拜占庭统治者的图像中继承来的,“从君士坦丁开始,世俗法庭和天堂法庭的预表关系就开始了。君士坦丁和他的母亲海伦娜成为了基督和圣母在人间的镜像,因此成为了未来几个世纪国王和王后的重要榜样。然而,这种关系并不是通过改变皇帝和他母亲的形象来建立的,而是通过赋予基督和圣母的形象以帝国属性,以及赞助人的模式和文献记录”。⑥此后,基督的形象具有了君王的特征,而君王的形象则以类似于基督的形象来表现。⑦考虑到奥托二世的皇后狄奥凡诺(Theophano)就是拜占庭皇帝罗曼努斯二世(RomanusII)的女儿,他们曾邀请拜占庭的艺术家为他们制作象牙雕刻,拜占庭统治者具有基督特征的图像被奥托时期接受就非常自然了(图3)。

图3:奥托二世及王后狄奥凡诺加冕像,象牙封面,982 ~983,巴黎,中世纪国家博物馆

本来,图像所表达的意义足以让康氏把图像作为视觉证据佐证他的结论:奥托时期的王权概念是以基督为中心的,以基督形象来表达王权,同时也以基督的神人二性表达了国王或皇帝的神性与人性。但他偏偏要把其论证的主要依据转移到由四活物所执的白色布带上,他提出:“对这个图像做任何解释,都必须从神秘的白色飘带或是类似于披巾的幔子开始,它非常突出地要求观者的注意。……对这个图像的解释实际上取决于对飘带的解释,一旦我们了解了飘带的含义,对图像细节和整体的理解立刻就变得简单了”。⑧在把图像的意义完全归结到如何对飘带进行解释时,他没有考虑图像的赞助人、创作的目的以及观者,而通过图像志的研究认为:“这条白色的披巾根本就不是一条饰带或者飘带,也不仅仅是装饰性的幔子:它是一道帷幔。实际上,它是‘那道帷幔’(The Veil),就是会幕(古代以色列人在旷野中敬拜上帝所使用的帐篷)里面的幔子,按照最古老的东方传统,象征着天空分开大地和天堂”。⑨也就是说,这条白色的布带和图1 中的那个是一样的意思,都是隔开上帝与人空间的帷幔。但图1中的帷幔在秃头查理的头上,而这里却是在奥托三世的胸部,这一重要的差别不仅没有阻挡康氏将二者认同,反而认为这一改变具有丰富的神学含义。

康氏认为这幅图像的作者参考了奥古斯丁对于《诗篇》第90 篇的注释:“他远高于诸天,但他的脚却在地上;他的头在天堂,身体在地上”。⑩“因此,没有丝毫疑问,奥古斯丁对《诗篇》90 篇的注释促使艺术家将像基督一样的在世的皇帝表现为‘在帐幕里服军役的皇帝’。结果是,他把‘帐幕’(tabernaculum)这个含义模糊的词从象征性的意义(‘肉身’)改回了帐幕本来的意思:所以在他的图中有了‘帐幕的幔子’,对他来说,这个元素成了关键性的道具,将皇帝的身体分开,表明其具有双重本性——脚在地上,头在天上”。⑪

康氏当然知道这只能是一种推断,为了确保这种推断的有效性,他引用了不少图像的证据,11 世纪的基督升天图像改变了之前显现在天堂里的模式,而以消失在天堂的形式来表达。于是基督的头和身体消失在天堂里,只有脚还在地上。但奥托三世只是胸部以上在所谓象征天空的布带以上,而其余均在下面,也就是都在地上。康氏丰富的历史知识使他在这里充分发挥联想,他提出这样的事实:“头、胸、肩膀和手肘正是皇帝受圣油膏抹的地方。因此可以说,他身体的这些部分属于主基督,而躯干和四肢仍是普通人的”。⑫因此,就解释了为何皇帝作为一个普通人身体的一部分进入天国。可是手为何不在天国而在地上?(在布带以下)康氏甚至注意到奥托二世在亚琛加冕时(961 年),尚未在手上涂油。这样,这幅图像就成为奥托时期以基督为核心的王权观念最精确的表达,而且在细节上也都完全一致。按照康氏这一精妙的解释,图像的作者应该是奥托三世的宫廷神学家,图像的制作也是为了宣扬奥托三世以基督为核心的王权观念,强化其权柄的神圣性。

事实上,康氏为说明加洛林以上帝为中心的王权所列举的彩绘本《黄金之书》中的秃头查理像,已经被Riccardo Pizzinato 充分证明是类似基督的“基督效法者”( Christomimetes)的图像⑬。包括他列举的拜占庭的罗杰二世的图像也表达了这一含义,表明“以基督为中心的王权”概念并非奥托时期所独有。但为何康氏从奥托三世图像的阐释中能够得出这一结论呢?他对于图像的阐释问题何在呢?让我们也从他认为作为图像阐释关键的奥托三世胸前的飘带说起。

二、幔子还是经卷?

康氏在把奥托三世的图像进行政治神学的解释时充分考虑了当时的思想状况和图像本身的传统,但是却没有考虑这一图像存在的具体情境,就是它是亚琛福音书卷首画,它和亚琛福音书内容的联系,尤其是与相关的图像之间的联系。艺术史家的考察则特别注重这一卷首画和对页上的图像是有对应关系的,应该放在一起来解释。康氏的著作出版于1957 年,与潘诺夫斯基一样作为康氏在普林斯顿高等研究院的同事约翰·贝克威思(John Beckwith),在《国王的两个身体》一书中照片和图版的问题上给予康氏非常重要的帮助⑭。但其出版于1964 年的《早期中世纪艺术》并没有接受他的看法,德国艺术史家恩斯特·君特(Ernst Günther Grimme)在1980 年出版的《欧洲彩绘本绘画的历史》也不同意他的看法。他们都注意到对页上所表现的是亚琛福音书的奉献者或作者鲁塔尔(Luithar)的形象,这是一位修士,他站在四叶饰中手捧福音书向奥托三世敬献(图4)。与此图相配的是一首拉丁六步格诗:

图4:鲁退尔向奥托三世献福音书,鲁退尔福音书,又称亚琛福音书,975 年,亚琛大教堂

“Hoc Auguste libro

tibi cor Deus indult Otto

Quem de Liuthario te

suscepisse memento”

意思是:“奥托皇帝,愿上帝以此书穿戴于你心,记住你是从鲁塔尔接受此书”。对彩绘本图像的研究注重文本与图像之间的关系,尤其是与图像有直接关系的文本会被作为图像阐释的重要依据,因为这些文本往往与图像出于同一位作者。艺术史家们大都认为应以此诗来解释奥托三世的图像。

贝克威思在《早期中世纪艺术》中如此解释:“大约制作于990 年,现存于亚琛教堂圣物库中的奥托三世福音书,是由某个鲁塔尔献给他的。这幅图不仅参照奥古斯丁对于《诗篇》90 篇(本质上就是“帝国”诗篇)的注释来描绘皇帝,而且表达了一个崇高的由神权管理的观念。奥托三世被上帝之手加冕,被大地举起,由代表教会和国家的两个附属的王相伴。而且,他在光环中坐于宝座之上,像荣光中的基督,由四福音作者的象征物环绕。穿过奥托胸前的布带被给予了很多不同的解释,但它很可能是一条经卷,指代对页中的铭文:‘奥托皇帝,上帝以此书穿戴于你心’。查理大帝总是强调上帝的要归给上帝,尽管他的廷臣在这一点上都有些极端,他对于自己的地位却很实际。奥托三世的方式则更为神秘,他真的是基督的仿效者,化身和代表。天上不可见的基督在地上的受膏者(The Anoited)身上显明。基督的二性被传递给皇帝,皇帝就是地上的基督。帝国的基督仿效者的观念是拜占庭的,对于帝国行为的观点可以追溯至凯撒利亚的优西比乌(Eusebius of Caesarea),这位君士坦丁大帝的同时代人和传记作者。他写道:‘在道(Logos)的帮助下,君士坦丁大帝,上帝的朋友,具有了类似于上帝的权柄;他模仿上帝,他是世间万物的掌舵人’。但拜占庭皇帝没有像奥托三世这样被表现。实际上,拜占庭的宫廷会认为这样的表现既古怪又奇异。这种以超自然的方式远距离地观察自然的方式对他们来说是不可思议的。”⑮这一解释的文献引用和观点基本上是来自于康氏,但唯独在对布带的解释上,他完全不赞同康氏,认为这布带不是象征天空的帷幕而是经卷。他引用了优西比乌的观点,强调皇帝要在“道”即福音的帮助下才能成为像上帝,像基督一样的人。尽管如此,他同样肯定这幅图像充分表达了以基督为核心的王权思想,确定了皇帝的神性和人性。

根特赞同贝克威思的观点,指出“上帝之手从天上伸出为年轻的国王加冕,四位福音书作者的象征,对称排列于左右,举着一条白色的布带,以活泼的褶皱飘于国王胸前,这条布带可以被理解为福音经卷,根据上面的题铭,可以穿在国王的心上”。⑯另一位德国学者路杰·昆特根(Ludger körntgen)在其2001年出版的《王权与神恩》中也认为白色布带是福音经卷,他进一步指出上面的内容不是赞词,而是代祷,为皇帝的成圣代祷。⑰这就引起一些艺术史家把奥托时期的彩绘本圣经、诗篇、福音书上的统治者的图像同圣礼联系在一起。波兰学者塔伯(Dariusz Tabor)在2016 年发表的《国王、先知还是祭司?奥托时期微型画中被神圣化的统治者的魅力:萨克森王朝皇帝图像的意识形态内容与功能》就把这些图像看作圣礼图像。塔伯指出,一些学者于1966 年将存放于不同图书馆的10 世纪的不同地方的主教礼仪文本编辑在一起,这些文本因为与奥托时期统治者的图像年代比较接近,让我们可以清楚地知道当时礼仪的具体过程,既然这些统治者图像都与皇帝的受膏和加冕相关,礼仪的过程可以帮助我们更好地理解这些图像。他根据这些礼仪文本将皇帝受膏和加冕的过程描述如下:

“君主在离开房间之后,进入由主教围绕的队伍之中,队伍行进中会有适合的致辞。一到教堂的高坛,君主就放下他的外衣和武器,踏上祭坛的台阶,在那里开始唱圣徒的连祷。连祷之后,君主起身,司仪,一位大主教问他是否愿意按照先祖的习俗来管理和保护臣民与教会。在得到肯定的回答之后,他问人们是否想要这么一位君王,是否愿意顺服他。人们回答:愿意,阿们!然后司仪朗诵一段冗长繁复的祝圣祷文。祷文包括三个部分,每个部分都具有恳求和纪念的特点。司仪要求为君主祝福,并讲述旧约中的统治者,上帝对他们的拣选,和为他们所做的事。第一部分会提到亚伯拉罕、摩西、约书亚、大卫和所罗门;第二部分会提到亚伯拉罕、摩西、约书亚、基甸、撒母耳、大卫和所罗门。祷告的内容表明他们是被拣选的,是作榜样的人,因为他们的生活和行为见证了上帝的帮助,给予人的帮助以及人类历史中神的作为。同样,这也会出现在被祝圣的君王的生活中。三部分的祷告之后是膏抹仪式,祝圣者会膏抹他的头、胸、肩(肩胛)及两肘。膏抹之后是祝圣的祷告,包括为君王求能够完成使命所需要的恩赐,求圣灵通过膏抹点燃他心中的爱火。这膏抹可以看作是对王、祭司和先知的膏抹。接下来,先知和王被称作受膏者。把油倒在君王的头上,浸入其心可比作圣父把圣灵倒在基督身上。这是圣灵恩赐的内在化,在这个礼仪中特别重要。司仪恳求,正如被祝圣的君王接受了一个可见可触的恩惠,他也可以在心里接受可见的恩惠。祝圣的祷告之后是授予标记,同时伴随合适的祷词,祷词表达了这些事物和君王使命的象征意义。被祝圣的君王接受了一把剑、一件外套、一件垫肩、一支权杖、一支手杖,最后是王冠。这个仪式以庄严的祝福告终。然后君王就被教堂的诗班引到王座上。伴随的祷词还包括一项重要的宣告,求基督,这位神人之间的中介者,在其宫殿里(这是王国的起点)支持他,使他成为教士和人民之间的中介者,使他可以与基督一直统治到永远。全部过程以和平之吻结束,祝圣的大主教开始主持弥撒”。⑱

塔伯认为既然图像是圣礼图像,那么膏抹时的祷词应该是解释这些图像的重要依据。因为受膏赋予了君王以上帝的名义说话和行事的权力,使他成为一个不仅是自然的人,而且也成为一个超自然的人、基督的仿效者,和基督类似的人。奥托三世图像对页上的诗就是膏抹仪式祷词的部分内容,如路杰·昆特根(Ludger körntgen)所说的,不是颂词,而是代祷。尽管塔伯把受膏仪式的引入让我们更确定白色的布带不是如康氏所说的幔子,而确实如贝克威思所说的经卷。但他对于图像意义的解释和康氏还是一样,图像是为了表达统治者权力的神圣性,如此图像还是给民众看的,是宣传的工具。陶德威(C·R·DoDwell)批评这样对于图像的解释确实太令人印象深刻了,之所以如此,是因为受今天的艺术所具有的前所未有的宣传和强化观念能力的影响⑲,是把今天发生的事情读进历史之中,可能会犯时代倒错的错误。那么,奥托时期统治者的图像的功能和意义到底是什么呢?

三、圣礼图像还是“君王之镜”?

米歇勒·巴茨(Michele Bacci)在其编著的《地中海世界统治者图像的意义和功能》一书的导言中指出:马克·布洛赫、康托洛维茨、施拉姆这几位对统治者图像研究非常有影响的学者,“把图像看作大多是显而易见的,图像志的证据则可以进一步证实有关君王的功能和权力的意识形态建构的设想,却不去考虑图像制作的特定环境,以及被使用的空间、社会、文化和表达的情境。基本上可以说,图像被想当然地看为皇家艺术(即各种形式的艺术生产都是由宫廷推动的),因此就被理解为表达和庆祝君主所独有的、特权地位的宣传工具,被描述为一种‘神圣性’,尽管其相应的特征产生于教会的传统,但就其本质而言仍是自律的和世俗的”。而“最近的研究通过强调许多皇室形象的宗教维度,对这些观点做出了细微地改变,以前的学者却认为这些王室形象只是政治理论思想的形象化。最近的学者强调,王室形象不是为了公开展示,不是为了自我庆祝,甚至也不是国王或女王所推动的。例如,加洛林时代礼拜仪式书籍中对于统治者的表现或彩绘玻璃中对于诺曼统治者的表现,这两类作品都用于装饰教堂举行弥撒仪式的地方,与宣传的功能相比,显然更多是描绘人寻求神今生的保护和来世的救赎,他们希望永久记录自己与特定宗教团体精神上的联系。而神职人员的兴趣在于将希望看到自己参与为统治者的正义、成功和繁荣的祈祷视觉化”。⑳

约翰·罗顿(John Lowden)在其论文《中世纪统治者的图像和自我形象》中也指出对于彩绘本图像的阐释应该考虑几重语境,从小到大分别为:王、宫廷、王国和世界。而涉及到彩绘本中某一具体图像首先要考虑伴随图像的文本;其次要考虑图像在书中具体的位置;第三要考虑作为奉献给统治者的图像,其中包含着对王权的一种有意识的曲解,在历史研究中要考虑如何消除这种曲解。㉑

按照这两位学者的看法,对于奥托三世图像的解释就不能仅仅从政治宣传的维度转到宗教的维度,把这幅图像看作是奥托三世寻求神今生的保护和来世的救赎,以及赖歇瑙(Reichenau)修道院表达他们参与了为奥托三世的正义、成功和繁荣的祷告。既然政治宣传的功能不能成为对于统治者图像的标准解释,宗教功能当然也不能成为标准的解释。米歇勒·巴茨(Michele Bacci)所指出的真正的问题在于图像的阐释不能抽象地按照一个模式来解释,而是要考虑到其生产和使用的具体情境。

亚琛福音书大约1000 年左右受奥托三世委托在赖歇瑙修道院由一名叫鲁塔尔的修士负责制作完成。这首先是一部福音书,由256 页长29.8 厘米×21.5厘米的羊皮纸组成,内容包括:(1)耶柔米翻译为拉丁文的四部福音书,文字用黑色墨水以加洛林小写体写成;(2)序言,经文摘抄;(3)31 页整页的微型画,包括对四位福音书作者的描绘,有四页大写体,21 幅耶稣生活场景的图像,鲁塔尔的献词页和对奥托三世神化的描绘;(4)12 页弥撒经文。那么奥托三世订制这本福音书为何目的呢?

我们当然不能忽略塔伯提出的这是一种圣礼图像,把亚琛福音书当成一种圣礼书。华勒士(Joachim Wollach)在其《皇帝与国王作为修士的弟兄:9 ~11 世纪圣礼手册中的统治者图像》一文中提出,9 ~11 世纪大多数有统治者图像的彩绘本都是礼仪书。他认为一本为敬拜上帝的神圣礼仪而用的礼仪书,被用来承载君王的自我表达,在神圣的领域是一种明显的冒犯:“因此礼仪彩绘本中的统治者图像不能以任何方式被曲解为在神圣的主面前的自大,相反,它在统治者与修道院的群体之间的相互关系中具有一种清楚规定的交流的功能”。㉒格瑞赞诺夫(Ildar H.Garipzanov)认为根据彩绘本的内容,其功能还需要细分,在祈祷书、诗篇、福音书选(evangeliaries)、全本福音书、圣经这几类彩绘本中,只有祈祷书和福音书选可以被称为圣礼书,圣经、诗篇和福音书应该归类于神圣的律法(iura sacerdotii),一般是供神职人员使用。“把统治者描绘在其中不仅在与上帝的关系中,而且也在同作为一个社会群体的修士的关系中规定其权力。统治者的图像出现在宗教手稿中,意味着修士更积极地参与与皇室权力视觉上的对话。这些变化也反应了对于统治者的权力,以及上帝、君王和修士之间权力关系的理解的变化。这些变化从视觉上消除了世俗权力和宗教权力之间的界限。将一位统治者画在一部宗教手稿上,使其成为神圣秩序里面的一部分。同时,宗教权力——宗教手稿表达了其本质——对其统治加上了一些限制和界限”。㉓因此,如果考虑到把亚琛福音书看作一种交流的工具,就不仅仅是在修道院的群体和统治者(及其家人,或者整个宫廷?)之间的交流。修道院为统治者及其家人祷告,求上帝保护、引导,帮助统治者的统治,因此也强调其与统治者之间的关系。这种交流其实是以上帝在场为前提的,因此这种交流所建立的不仅是修道院群体与统治者之间的关系,而是修道院群体、上帝和统治者三者之间的关系。但考虑亚琛福音书的接受者是奥托三世,他在阅读和观看福音书时,也是在上帝的面前,并且会有个人向上帝的祈祷。当他在上帝面前看到自己的图像,这图像对于他具有什么样的意义呢?

荻包德(William J.Diebold)在《圣保罗圣经中的秃头查理的统治者图像》中提出,这些君王图像的解释应该与当时被称为“君王之镜”(specula principum) 的著作联系在一起( 图5)。他提到当时两位重要的教会作家,一位是兰斯的主教辛克玛(Hincmar,活跃于806 ~882),这位主教是秃头查理的顾问,写有《论君王的品格》,特别强调基督教君王从基督那里获得保护和帮助,因此也要成为基督教会的保护和帮助;另一位斯科特(Sedulius Scotus,840 ~860)写有献给罗退尔二世的《论基督教的统治者》(De rectoribus Christianis),其中提出“一位敬虔智慧的君王通过三种方式来实施他的统治:正如我们上面所表明的,通过管理自己;管理他的妻子、孩子和家人;以理性和谨慎的纪律管理托付给他的臣民。”㉔其中管理自己是君王的首要职责,这特别需要上帝的帮助。斯科特对于君主的看法与《圣保罗圣经》中秃头查理的图像下面的诗表达的内容是一致的。那首诗写道:

图5:秃头查理登基,圣保罗圣经,大约870 年,罗马,奥帕蒂亚

“主,天上的王,有丰富的怜悯,

拣选了查理,这位地上的王;

因此,他非常强大,足以分享其位,

以四种美德的丰富泉源充满查理,

她们在此盘旋其上,将天上的一切倾倒下来。

总之,他要智慧地、公正地、谨慎地、勇敢地,

很好地管理自己(然后是其他事务),

两边为天使的保护所环绕”。㉕

因此,斯科特的《论基督教的统治者》可以非常好地帮助解释秃头查理的图像。而且该书把遵从圣经作为君王的核心原则:“因此,如果任何一个人想要作一个公义的统治者成功地引导国家这艘船,让他一定要遵守圣经中所载的主的最美好的建议”。㉖在这一意义上,荻包德(Diebold)认为《圣保罗圣经》其实就是一部君王之镜,不仅其中所描述的扫罗、大卫、所罗门这些以色列君王可以成为君王引以为戒或足以效法的镜鉴,圣经的所有经文都是对于君王最好的引导。而其中的秃头查理图像也把查理列于众王之中,他在阅读时可以思考自己的品性言行,检验自己是否如图像所表达的那样,图像可以说是一种视觉化的“君主之镜”。荻包德(Diebold)虽然可以确定秃头查理是《圣保罗圣经》的赞助人,但不能确定他是这本书的接受者,所以他最后又否定了《圣保罗圣经》作为“君王之镜”的功能。㉗

考虑到《鲁塔尔福音书》是奥托三世委托赞助,又是献给奥托三世的,也就是说奥托三世是最后的接受者,也是图像的观者。根据奥托三世对页的祷词的内容,可以看到制作者是希望奥托三世以福音书的内容来穿在自己的心上。也就是说以福音书的内容来进行自我管理,培养自己的各项美德,使自己成为和基督类似的君王。福音书就是基督的生平传记,对于福音书的阅读当然是对于奥托三世效法基督的最大的帮助。虽然这本福音书没有表现任何一位以色列君王的图像,却有21 页表达基督生活场景的图像,而基督是最伟大的君王。这也应该是在奥托三世的图像中,把他从各个方面表现为基督形象的原因。如果说《圣保罗圣经》为秃头查理提供的典范是旧约中那些贤明敬虔的君王,是具有四美德的君王,强调君王对于自己、对于自己的妻子和家人、对于人民的管理。而《鲁塔尔福音书》则是把基督作为最伟大、最完美的君王,奥托三世要以基督为自己的榜样,要成为荣耀的君王,这是为何以“光轮中的基督”来表现他的原因。如此说来,《鲁塔尔福音书》是一部真正的“君王之镜”,而“神化的奥托三世”就是一幅视觉化的“君主之镜”,让奥托三世在阅读、观览时在上帝面前查验自己是否像基督那样成为了一位荣耀的君王。因此,奥托三世的图像并非如康氏所认为的是奥托时期“以基督为中心的王权”的政治神学的表达,也就是说不是一幅神学图像,而是中世纪最典型的教化的图像,不过这种教化是一种自我教化,当然是在向上帝祷告的过程中,在上帝帮助下的自我教化。如斯科特所说,这是基督教君王统治的最重要的方面。

结论

彼得·伯克(Peter Burke)指出,基督教诞生后的宗教艺术吸收了罗马帝国的艺术形式,以头戴皇冠、正视前方的皇帝和执政官的形象来表现基督、圣母和圣徒。而到了中世纪,世俗的君王形象又模仿基督、圣母和圣徒的形象。㉘在统治者图像的研究中,从罗马帝国统治者的形象中所获得的印象也被不加区别地运用到了中世纪统治者的图像上。因为罗马艺术是为政治服务的,是统治者为达到自己的政治目的所使用的工具。但罗马的统治者图像无论是以大型雕刻,还是钱币的图像出现,都是给公众观看的。㉙加洛林和奥托时期的统治者图像很少大型雕塑,除了出现在钱币上的图像,大多是在彩绘本上的图像,不可能成为公众观看的对象,因此很难具有罗马统治者图像所具有的政治宣传的意义,必须具体分析其赞助人、观看者,由此确定其功能和意义。

近年来,艺术史中图像志和图像学的研究引起了各个领域学者对于图像的极大兴趣,纷纷“以图证史”或“以图证思”。但没有标准的图像志研究易于成为知识的游戏,而没有标准的图像学的研究则成为观念的游戏。那些掌握了大量的文献和图像资料的学者可以天马行空,在材料中任意地建立联系,令人眼花缭乱、不知所措,但谁也搞不清那些联系和解释到底是主观的想像还是有客观的标准。艺术社会学越来越注重对于艺术赞助人和观者的研究,逐渐确立了一些解释的标准或限制。赞助人赞助的目的决定了艺术品的功能,艺术品的功能与最初的观者则决定了作品的意义。这应该可以为图像学解释提供一个相对确定的标准,这样无论是“以图证史”还是“以图证思”才能避免落入主观主义的陷阱。

注释:

① Eliza Garrison,OttonianArtandItsAfterlife:RevisitingPercyErnstSchramm'sPortraiture Idea,Oxford Art Journal,Vol.32,No.2 (2009),pp.205,207-222.

② 施拉姆是瓦堡最中意的学生,参Ottonian Art and Its Afterlife;而康托洛维茨是潘诺夫斯基在普林斯顿高研院的同事与好友,康氏前言中提到在艺术史上的问题经常请教于潘氏,Ernst Kantorowicz,TheKing'sTwoBodies:A StudyinMedievalPoliticalTheology,Princeton University Press,1957,XXXVlll,译文均参照徐震宇中译,有改动,《国王的两个身体》,上海:华东师范大学出版社,2018 年,第70 页。

③ Catherine E.Karkov,TheRulerPortraits ofAnglo-SaxonEngland,The Boydell Press,2004,p.6

④ 关于图像中幔子的图像志见Johann Konrad Eberlein:TheCurtaininRaphael'sSistine Madonna;The Art Bulletin,Mar.,1983,Vol.65,No.1,pp.61-77.

⑤ 康氏据早期学者的研究把这幅图像看作是奥托二世的图像。今天的艺术史家基本上认定这是奥托三世的图像。参Lawrence Nees,EarlyMedievalArt,OxfordUniversity Press,2002,p.10.

⑥TheRulerPortraitsofAnglo-SaxonEngland,p.8.

⑦ Manuela Studer- Karlen,TheEmperor'sImage inByzantium:PerceptionsandFunctions,Meaningandfunctionoftheruler'simageinthe Mediterraneanworld,Edited by Michele Bacci,Manuela Studer-Karlen,Brill,2022,pp.136-146.

⑧TheKing'sTwoBodies:AStudyinMedieval PoliticalTheology,pp.66-67.

⑨ 同上,p.67.

⑩ 同上,p.71.

⑪ 同上,p.73.

⑫ 同上,p.74.

⑬ Riccardo Pizzinato,VisionandChristomimesis intheRulerPortraitoftheCodexAureusof St.Emmeram,Gesta.International Center of Medieval Art 57 (Fall 2018): pp.145-70.

⑭TheKing'sTwoBodies:AStudyinMedieval PoliticalTheology,XXXVlll.

⑮ John Beckwith,Earlymedievalart,Praeger Publishers Inc.1965,p.106.

⑯ Ernst Günther Grimme,DieGeschichteder abendlandischenBuchmalerei,DuMont Buchverlag,Köln,1980,p.69.

⑰ Ludger körntgen,Königsherrschaftund GottesGnade:zuKontekstundFunktion sakralerVorstellungeninHistoriographieund Bildzeugnissenderottonisch-frühsalischenZeit,Berlin:Akademie-Verlag,2001,p.56.

⑱ Dariusz Tabor,AKing,ProphetorPriest?The CharismaofaConsecratedRulerintheOttonianMiniatures:IdeologicalContentsandthe FunctionsofPresentationsoftheSaxonDynasty Emperors,ROCZNIKI HUMANISTYCZNE,Volume 66,issue 4,2018.罗马帝国的统治者象征符号如何被法兰克人与拜占庭的象征符号结合在一起,通过神学家的阐释与旧约中的立王的仪式结合在一起,被赋予基督教的含义,见Michael Moore,The King'sNewClothes:RoyalandEpiscopalRegalia intheFrankishEmpireinStewartGordon edited,RobesandHonorTheMedievalWorldof Investiture,PALGRAVE™,2001,pp.95-136.

⑲ C.R.Dodwcll,PictorialartsoftheWest800-1200,Yale University Press,1993,p.123.

⑳Meaningandfunctionoftheruler'simageinthe Mediterraneanworld,Brill,2022,p.6.

㉑ John Lowden,TheImageandSelf-Imageof theMedievalRuler,inKingsandKingship inMedievalEuropeedited by Anne Duggan,King's College London,1993,pp.213-241.

㉒ Joachim Wollasch,“KaiserundKönigealsBrüder derMönche:ZumHerrscherbildinliturgischen Handschriftendes9.bis11.Jahrhunderts,”Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 40 (1984): 17,参见Ildar H.Garipzanov,The SymbolicLanguageofAuthorityintheCarolingian World,Brill,2008,pp.236-237.

㉓ Ildar H.Garipzanov,TheSymbolic LanguageofAuthorityintheCarolingian World,Brill,2008,pp.237-238.

㉔ 参William J.Diebold,TheRulerPortraitof CharlestheBaldintheS.PaoloBible,The Art Bulletin,Mar.,1994,Vol.76,No.1,pp.6-18.

㉕ 同上。

㉖ 同上。

㉗ 同上。

㉘ 彼得·伯克,《图像证史》,北京:北京大学出版社,2008 年,第79 页。

㉙ 南希·H·雷梅治,安德鲁·雷梅治,《罗马艺术:从罗慕路斯到君士坦丁》,桂林:广西师范大学出版社,2005 年,第11 页。